妙用“橫聯”解讀《合歡樹》

賈平

摘 要:史鐵生在懷念母親的散文《合歡樹》中,在平淡與平實之中,表達了最深沉、最隱痛的母愛和對最苦難、最憂傷生命的哲思。筆者在教學過程中緊扣史鐵生的“合歡樹”情結、“母愛”情結和“生命”情結,進行了三次適時適機的“橫聯”,在培養中職學生語文素養方面收到了良好的教學效果。

關鍵詞:教學設計 ?橫聯 ?語文素養 ?價值趨向

季羨林先生在《世界散文精華·序》中寫道:“在中國文學史上,一直到近現代,最能感動人的散文往往寫的都是身邊瑣事……我們只能得到這樣一個結論:只有真實地寫真實的身邊瑣事,才能真正撥動千千萬萬平常人的心弦,才能凈化他們的靈魂。”

而一次次解讀史鐵生的《合歡樹》,掩卷沉思,他的這種“真實”即“樸素”的生命哲學和生活態度同樣呈現在該文中——作者正是用真實的筆觸敘述“真實的身邊瑣事”,從而撥動著我們的心弦,觸動著我們的情感,凈化著我們的心靈。

筆者在教學過程中遵照以學生為本,以激活學生參與意識、以探究意識為出發點的課堂教學設計理念,緊扣本文的特點和學生的認知水平,打破了所聽幾位同行在該文的公開課中展示的常規教學模式,巧妙地橫聯了三次“情結”,從而不斷地創設教學情境,以“趣”促“動”,解讀文本,收到了良好的課堂教學效果。

一、導語設計中橫聯“合歡樹”情結:突破教學難點

古人在論及文章開頭時有“鳳頭”之說,即用華美的文采來吸引讀者,而作為語文課堂導語,在設計過程中用優美而充滿激情的語言創設和營造情境,再現形象,從而激起學生的興趣,引發內心觸動,調動起他們的參與和探究意識,體驗到審美的歡愉。所以筆者在課堂教學教程中設計了如下導語。

臺灣詩人紀弦在他的《總有一天我變成一棵樹》一詩中寫道:

總有一天,我變成一棵樹:我的頭發變成樹葉;兩腿變成樹根;兩臂和十指成為枝條;十個足趾成為根須,在泥土中伸延,吸收養料和水分。

如果史鐵生去世后也幻化為一棵樹,那么他會幻化成一棵什么樹呢?

學生異口同聲回答:合歡樹!

筆者又問:為什么?

學生又不假思索地說:因為他母親種了一棵合歡樹,我們今天要讀他寫的這篇題為《合歡樹》的散文。

筆者又追問,你們猜猜,還有其他原因嗎?

職高生在語文學習中最大的不足也就在此時呈現了出來,他們由于閱讀視野的狹窄,所以在課堂上往往只能局限于所要學習的文本中。但是,作為教師在教學中不能只局限于文本,而是要適時適機地由文內走向文外,追求更深層次的原因。為此筆者進行了如下補充。

或許正因為史鐵生的母親種了這棵合歡樹,所以他身心中有一種極深的“合歡樹情結”。譬如他在《游戲·平等·墓地》一文中寫道:

我想,我死的時候穿的什么就是什么,不要特意弄一身裝裹。然后找一塊最為貧瘠的土地。挖一個以我的肩寬為直徑的深坑,把我垂直著埋進去,在那上面種一棵合歡樹。我喜歡合歡樹……我想,為了記住這一棵樹下埋的是誰,也可以做一面小小的銅牌掛在樹上,寫下死者的名字。比如說我,那銅牌上不要寫史鐵生之墓,寫:史鐵生之樹。或者把樹的名字也寫上:史鐵生之合歡樹。

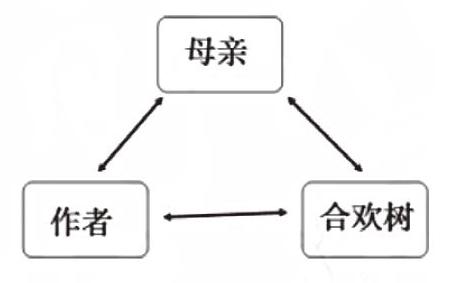

筆者讀得很沉重,學生聽得很投入。當筆者讀完后,緊接著又追問:看課文導讀寫“本文是一篇懷人散文。”這懷的人就是——“母親”。那么,母親、合歡樹、作者三者之間有什么關系呢?請閱讀全文,談談自己的看法。

為此設計了如下板書(見右圖)。

二、平實故事中橫聯“母愛”情結:落實教學重點

歌頌母愛的偉大與無私,歷來是古今中外文學作品中最為感人的母題之一。“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。”這是列夫·托爾斯泰寫于《安娜·卡列尼娜》的不朽名言。因為每個家庭所處的時代和境況不同,子女所遭遇的困難和挫折不同,所以表現出的母愛迥然不同。孟郊的“慈母手中線,游子身上衣。臨行密密縫,意恐遲遲歸”頌揚的一種母愛,冰心的“母親呵!我只要歸依你,心外的湖山,容我拋棄罷!”表達的是另一種母愛,而史鐵生在這篇感人肺腑的懷念亡母的散文中,在平淡的語言竟找不出一句對母親歌功頌德的溢美之詞,無論在她生前還是在她身后。作者在追述母親的生前和身后幾件平實的往事過程中,抒發了對于亡母緬懷與懺悔相互交織的最深沉、最隱痛的復雜情感。為了引導學生體味這種情感,筆者又進行了如下的橫聯。

橫聯截取的鳳凰衛視“往事”節目中《我的摯友史鐵生》視頻片段,讓學生感受史鐵生獨特的“母愛”情結。

主持人:他(史鐵生)在很多的文學作品里邊表現過他對母親的那種感受,或者說是那種情感,但是更多的我覺得應該是母親非常憐惜他,為什么他對母親有那種愧疚感呢?

孫立哲:他母親有很嚴重的肝病,他母親有慢性的活動性乙型肝炎,最后越來越瘦,面黃肌瘦,而且最需要營養的時候,他母親連飯都說我不餓,結果最后的時候,他母親的病是越來越嚴重。而且肚子里有腹水,但是還拖著病體到處給兒子求醫。所以她最后,突然有一天就吃著貼餅子,由于她肝硬化造成食管胃底靜脈曲張,肝臟硬化血不通了,血就從邊上跑,血管壁都很薄。那天吃東西,一不小心就刮破了,結果就大出血。史鐵生幾乎在好幾年后,才可以提起“母親”這個詞。

主持人:當他知道母親離開的那個時候,他的那個樣子、他心里邊的活動、他對于自己的那種自責,他對于母親那種無法挽回,又是怎樣表現出來的呢?

孫立哲:我覺得那一段時間,他幾乎已經無法面對這件事,無法接受、無法面對、無法想象,他每天只是去地壇。所以,他每天搖進來搖出去,我想他在想他母親,想著他怎樣對不起他母親。大幾年以后,他指著母親的遺像說,關于她,我們家的人是不能說的,沒有人敢說。他連個媽字都說不出來。他的自責不是一般的自責,他認為他是有罪的,他對母親無法報答。

當看完這一片段后,引導學生朗讀《語文學習與訓練》中選編的《秋天的懷念》一文時,有幾位女學生已泣不成聲,無法朗讀。“人有時候只想獨自靜靜地待一會兒,悲傷也成為享受”——不用筆者講,學生已經完全能夠懂其意蘊了。史鐵生的內心也獲得了暫時的安慰和冰釋:“上帝為什么早早地召母親回去呢?迷迷糊糊的,我聽見回答:‘她心里太苦了。上帝看她受不住了,就召她回去。”

“人生病了,會變得更有人情味一些的。一方面,與種種事務疏遠了,功名心淡漠了,縱然是迫不得已,畢竟有了一種閑適的心境。另一方面,病中寂寞,對親友的思念更殷切了,對愛和友誼的體味更細膩了。疾病使人更輕功利也更重人情了。”周國平如是說。

三、平淡語言中橫聯“生命”情結:價值趨向延伸

寫作不是癡人說夢,而是一種有意義的行為。作者創作了文本,就潛到文字的背后去了,但“命意”是寄托在字里行間的。公元前羅馬哲學家塞尼卡曾言:“如此生涯,即亦此文辭”,就是我們說的“文如其人”。既然是“文如其人”,那么孟子的“頌其詩,讀其書。不知其人可乎?”的說法就有道理。知其人就可致遠求通,叩問到作者的底蘊。那么,在《合歡樹》中曾三次出現的“小孩子”應如何理解呢?在他身上是否有“作者的底蘊”?

1972年1月4日,正是史鐵生的21歲生日。而這個年齡對于一個充滿著人生憧憬的青年來說,正是做著人生各種各樣美夢的時候。然而,就在這一天,史鐵生卻躺在病床上,醫生告訴他——他有可能一生再也站不起來了。疾病有如突如其來的海嘯襲擊了他,從肉體上摧毀著他,從精神上折磨著他。為此,他“終日躺在病床上一言不發,心里先是完全空白,隨后由一個死字去添滿”。躺在病床上的他先后曾有過兩次自殺,然而上帝眷顧他,讓他奇跡般地活了下來。史鐵生從渴望死亡轉變為對生命的歌頌:“生命的意義就在于你能創造這過程的美好與精彩,生命的價值就在于你能夠鎮靜而又激動地欣賞這過程的美麗與悲壯。”于是他變得更加珍愛生命、熱愛生活,內心有獨一份的安適:“發燒了,才知道不發燒的日子多么清爽,咳嗽了,才體會不咳嗽的嗓子多么安詳……其實每時每刻我們都是幸運的,因此任何災難的前面都可能再加一個‘更字。”

如果說“合歡樹”身上寄托著母親對兒子在現實生活中不便言明的希望,寄托著母親的關愛,對于生命的虔誠祈禱與急切企盼。盡管母親忙著照顧兒子,無暇顧及合歡樹,但在母親去世后,合歡樹竟成了維系母子間關系的唯一紐帶。在史鐵生看來,合歡樹的日益茁壯是上天對于自己的一種安慰,是母親存在的一種象征。那么,這“看樹影兒”“瞪著眼睛看樹影兒”“會想起那些晃動的樹影兒”的孩子身上自然有著史鐵生的影子,當那孩子“跑去看看那棵樹”的時候,這“跑”對于失去基本行動能力的史鐵生來說,自然是心頭揮不去的一道傷痕,因為在他的記憶中,母親對“跑”和“踩”一類字眼兒是非常敏感的。但寫到這孩子時,他又提及:孩子不知道“那棵樹是誰種的,是怎么種的”,但史鐵生知道,因為他知道這棵樹的來歷,他也知道他和母親,再也不會橫亙人生的苦難和有意無意地傷害。

參考文獻:

[1]褚樹榮.叩問課堂語文教學慎思錄[M].杭州:浙江教育出版社,2014.

[2]史鐵生.病隙碎筆[M].長沙:湖南文藝出版社,2013.

[3]陳云昌.一粒沙里見世界半瓣花上說人情——《合歡樹》教學中對學生人文情懷的培養[J].語文教學通訊,2017(1).

(作者單位:浙江省寧波市古林職業高級中學)