美國研究型大學的核心標準與共性特征

——兼論對我國新型研究型大學建設的啟示

宋旭紅,高 源

(1.濟南大學 高等教育研究院,山東 濟南250022;2.山東交通學院 威海校區基礎教學部,山東 威海264200)

引言

2020年9月11日,習近平總書記在科學家座談會上的重要講話中強調,要加強高校基礎研究,布局建設前沿科學中心,發展新型研究型大學。習近平總書記的殷殷囑托,充分彰顯了新型研究型大學作為原始創新的主戰場和創新人才培養的主陣地,在我國現代化建設全局中的核心地位、在國家發展和民族振興中的戰略支撐。

美國研究型大學的出現可以追溯于1876年約翰·霍普金斯大學的成立。在之后的19世紀最后1/4的年代里,美國研究型大學以創辦新大學,如克拉克大學、斯坦福大學、芝加哥大學等;或將研究生院加在過去建立的私立學院之上,如哈佛大學和哥倫比亞大學等;或在現有的州立大學通過贈地學院和實驗農場加以發展。到1990年,以規范博士學位標準為初衷的美國大學協會成立時,可授予博士學位的大學達到14所。這14所大學以卓越的科學研究和博士研究生教育成為美國大學協會的原始成員,并成為研究型大學這一群體共同而且獨特的身份標識。

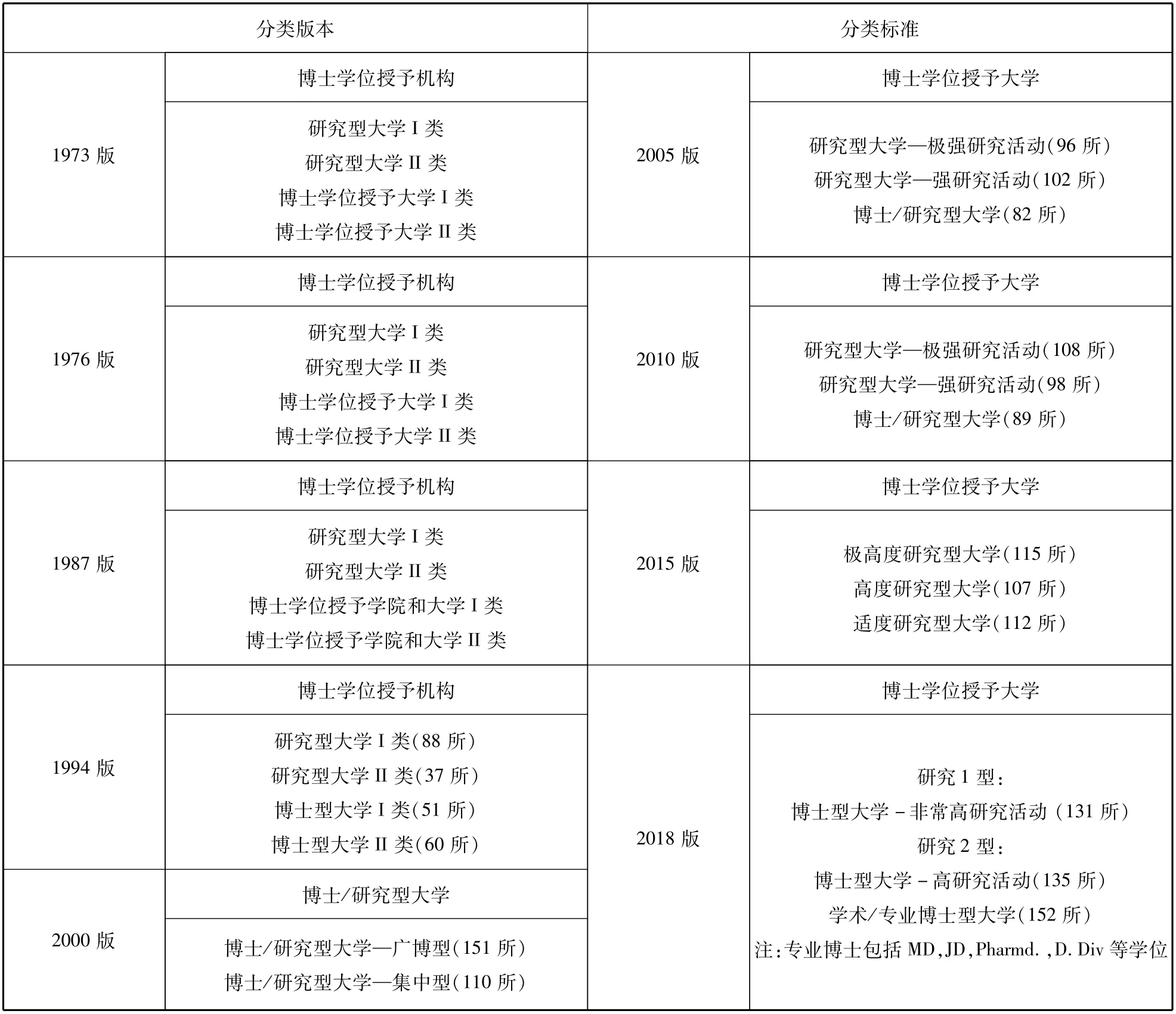

卡內基高等教育委員會成立于1967年,1970年根據美國高等教育多樣性發展特征在內部創立了一個美國高等教育機構分類體系,旨在“找出性質大體相同的各院校之間的區別”。[1]1973年第一次公開出版了卡內基高等教育機構分類的研究報告,并對外公布了分類標準和分類結果。自此后,先后于1976年,1987年,1994年,2000年,2005年,2010年,2015年和2018年進行了更新。9次分類盡管在類型名稱和數量上都發生了較大的變化,但按照高等教育機構授予學位類型和數量進行分類是其一以貫之的分類依據,其基本分類的結構框架始終為博士學位授予機構、碩士學位授予機構、學士學位授予機構、副學士學位授予機構、專門領域機構和部落學院等類型。從卡內基高等教育機構分類看,研究型大學是其博士學位授予機構(大學)中細分的一個子類型,并不是所有的博士學位授予機構(大學)都是研究型大學,但其分類標準基本上沿用了美國大學協會最初入會成員的遴選原則,在科學研究和博士單位授予上都有嚴格的數量要求,且明顯高于博士學位授予機構(大學)中其他類型。

表1 1973-2018年版美國卡內基高等教育機構分類中的博士學位授予機構

在卡內基高等教育機構分類中,研究型大學基本上分為I類和II類研究型大學兩個類別,其分類標準以2000年版為界,之前的1973年版、1976年版、1987年版、1994年版是以聯邦資助、博士學位授予和學科領域數量為分類標準,分為I類和II類研究型大學;2000年版則僅以博士學位授予和學科領域數量為分類標準,將研究型大學分為廣博型和集中型;之后的2005年版、2010年版、2015年版和2018年版,則以研究活動取代聯邦資助、并繼續保持博士學位授予數量的分類標準,并以研究活動的極強與弱、非常高與高來劃分兩個類別的研究型大學。

伯頓·克拉克則認為“‘研究型大學’這一現在應用于100所美國名牌大學的名詞,在很多國家,是一流大學的適當稱號”。[2]I類或極強、非常高研究活動類研究型大學處于學術聲望等級的頂端,是美國一流大學的卓越標志。

本文以1973-2018年版美國卡內基高等教育機構分類為主線,從卡內基高等教育機構分類的歷史演變中重點分析美國研究型大學群體的分類標準,以此探討美國研究型大學的關鍵共性特征,以期對我國新型研究型大學建設中的關鍵要素探討提供經驗和啟示。

一、美國研究型大學的兩個核心標準及其變化趨勢

從美國卡內基高等教育機構分類標準看,判斷一所大學是否是研究型大學有兩個衡量標準:一是是否具有超強的科學研究水平和實力,衡量這一指標的分類標準是科研經費;二是是否致力于通達博士學位的研究生教育,衡量這一指標的分類標準是是否具有足夠數量的學科能夠授予足夠多的博士學位。相應地體現了以下兩個最顯著特征。

(一)美國研究型大學的兩個核心標準

1.堅持研究優先的原則

強調研究優先是美國研究型大學區別于美國任何一類大學的第一原則和最根本原則。

從研究型大學辦學使命來看。美國研究型大學在1987年版、1994年版分類標準,對于研究型大學與博士型大學的辦學使命分別作了表述,研究型大學表述為:“提供各種學士學位項目,且致力于通達博士學位的研究生教育,堅持研究優先”;博士型大學表述為:“提供各種學士學位項目,且致力于通達博士學位的研究生教育”。2000年版將博士學位授予大學不以研究型大學為分類名稱,分為廣博型和集中型,在這一類的辦學使命中則取消了“研究優先”的表述。由此可見,研究型大學和博士型大學之間本質上的區別在于是否堅持了研究優先的原則。

從聯邦資助和研究活動來看。在聯邦資助這一分類標準下,I類研究型大學的分類標準分別是至少2年排前50名(1973年版,或1976年版),3350萬美元及以上(1987年版),4000萬美元及以上(1994年版,2000年版)。2005年版至今各版本,則用研究活動取代聯邦資助分類標準,分總體指標和人均指標兩項。但從研發活動構成來看,仍然強調了研發經費這一指標,但研究經費的范圍不再僅限于聯邦資助。有學者研究,過去20多年來,美國高校科學與工程領域研發支出盡管每一組別中的高校名稱隨時間略有差別,幾乎每年都是少于12所學校得到大約20%的研發經費,20所高校得到將近三分之一的經費,大約100所高校得到80%的研發經費。[3]研究型大學無疑成為美國高校研發支出的集中地和密集區。

2.致力于博士研究生教育

具有規定數量的博士學位是研究型大學從成立那一天起的必要條件。從卡內基高等教育機構分類開始,從1973年版直到2000年版,一直以授予50個及以上學術型博士學位作為研究型大學的分類標準。在2005年版、2010年版、2015年版中,則在博士學位授予大學設置了授予20個及以上博士學位作為這一類大學的分類標準,而將研究活動表現高低作為了這一類大學中研究型大學不同層級分類的評判標準。在2018年版中,第一次將MD,JD,Pharmd.,D.Div等專業博士學位數量納入了博士學位授予大學的分類標準,博士學位數量上分類標準如下:年度內授予至少20個研究/學術博士學位的高校,以及授予20個以下研究/學術博士學位,但至少在2個項目中授予至少30個專業實踐博士學位的高校。不包括特殊重點機構和部落學院。[4]

(二)美國研究型大學核心標準的變化趨勢

雖然研究型大學最初的命名是源于以實施博士研究生教育為入門標準的美國大學協會成立,但是,從卡內基高等教育機構分類標準45年的演變中可以看出,博士學位授予大學內部對于研究型大學的分類從博士學位數量和研究經費數量并重轉向了更加強調研究優先和以研究為重心。這一判斷基于2018年卡內基對博士授予機構分類標準在三個方面所發生的變化:一是第一次將MD,JD,Pharm.D.,D.Div等專業博士學位數量納入了博士學位授予大學的分類標準,將在兩個或更多課程項目中授予30個或更多“專業實踐”博士學位的高校也被納入其中;二是使用研究活動指數(research activity index)來確定“非常高的研究活動”(R1)機構和“高研究活動”(R2)機構之間的界限,其中,研究1型機構研究活動總體和人均指數同時都要非常高;三是將其余的研究支出少于500萬美元或授予少于20個研究/學術博士學位的機構列入學術/專業博士型大學類別,排除在研究型大學類別之外。從2018年版博士學位授予大學這一類型的分類標準來看,授予至少20個研究/學術博士學位是博士學位授予機構分類行列的入門標準;500萬美元的總研發支出是研究型大學分類行列的入門標準。

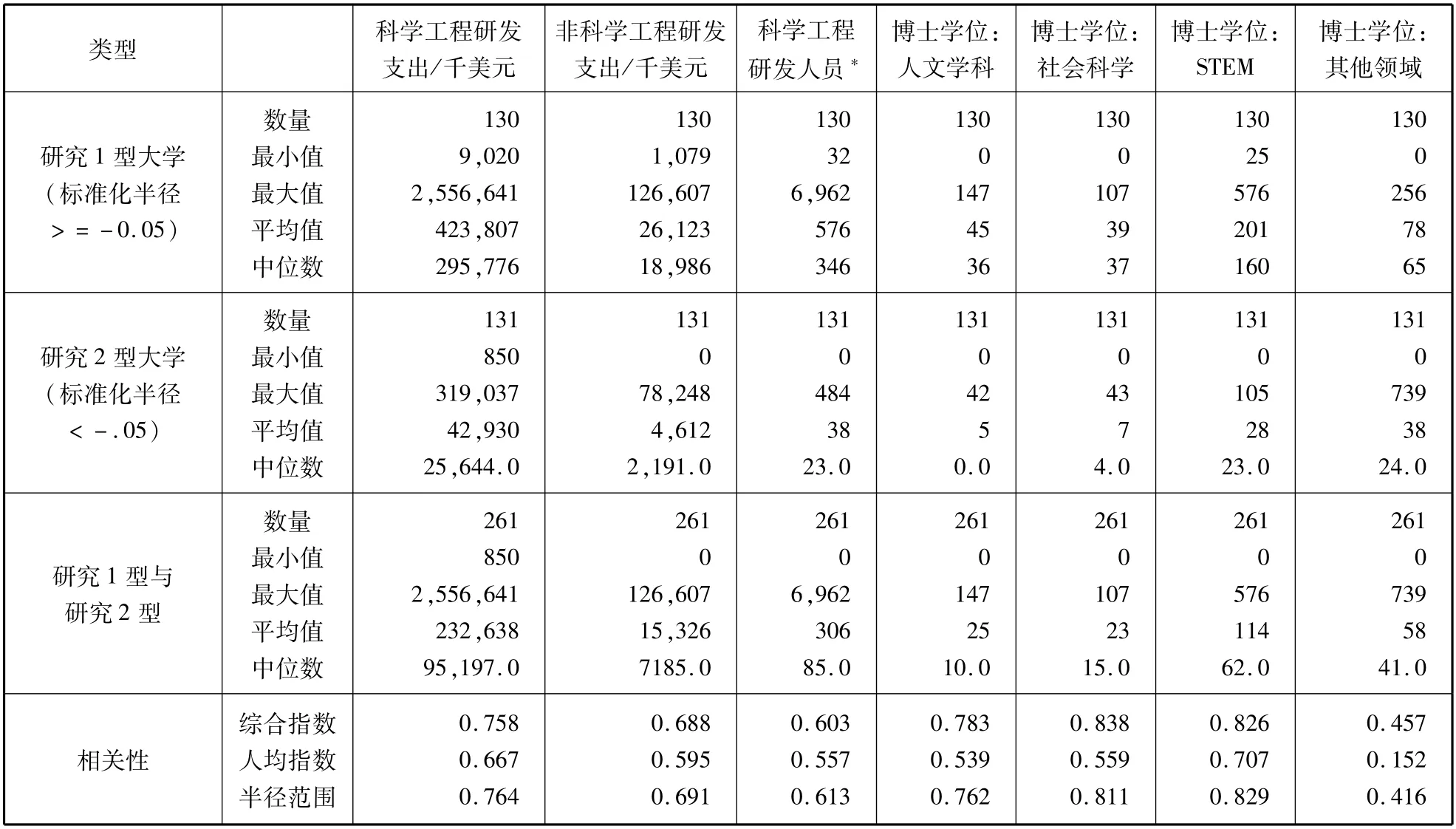

具體來說,2018年版劃分研究1型、研究2型大學的分類標準,使用了主成分分析對研究活動指數(research activity index)進行統計學組合,以創建兩個研究活動指數反映這些指標的總變異(基于每個分析中的第一個主成分)。其中一個指數代表研究活動的總體水平,另一個指數反映了人均研究活動(用支出和人員配置除以助理教授、副教授和正教授等全職教師人數)。然后使用每個指數上的數值在二維圖上定位每個高校。對總體和人均指數都非常高的高校將被歸類到“非常高的研究活動”(very high research activity)組,而至少有一個指數為高的大學(或兩者都不是非常高)被歸類到“高研究活動”(high research activity)組,詳見圖1和表2、表3。[5]研究活動指數包括以下研究活動的相關性:科學與工程(S&E)的研發(R&D)支出;非S&E領域的研發支出;S&E研究人員(衛生、科學和工程領域的博士后人員以及有博士學位的科學和技術領域的非教師職研究人員);人文科學,社會科學,STEM(科學,技術,工程和數學)領域,以及其他領域(如商業,教育,公共政策,社會工作)博士學位授予人員。研發指數人均指標的建立,在一定程度上改變了研究型大學歷史結構,為研究型大學的內涵和外延增加了一些新質成分,為一些新建大學或是規模不大的大學進入研究型大學分類行列提供了競爭平臺。

表2 基于研究型大學排名順序數據的研究活動總體指數結果

表3 基于研究型大學排名順序數據的研究活動人均指數結果

圖1 基于研究型大學排名順序數據的研究活動指數結果

2017年度,美國130所研究1型大學科學與工程研發支出平均值為423,807千美元,人均為278.6千美元;非科學與工程研發支出平均值為26,123千美元,人均為19.7千美元。而且,研究1型大學的研究活動明顯高于研究2型大學。130所研究1型大學與131所研究2型年度科學與工程總研發支出平均值的比例是9.87∶1,科學與工程人均研發支出平均值的比例1.97∶1;年度非科學與工程總研發支出平均值的比例是5.66∶1;非科學與工程人均研發支出平均值的比例2.33∶1。

從卡內基高等教育機構分類看,研究型大學即是美國博士學位授予機構里的博士學位授予數量達到一定規定要求之后、而研發水平最高的大學,是一個“具有充足資助的學術研究和緊張的科研訓練的場所”。[6]研究型大學這一概念的內涵和外延與美國大學協會對于研究型大學的初始定義同出一轍。

二、美國研究型大學的三個關鍵共性特征

(一)立足國家利益開展基礎研究,面向世界科技前沿,服務國家重大戰略

優先資助研究型大學頂尖科學家和工程師面向世界科技前沿進行基礎研究,是美國聯邦政府科技政策和撥款體系的源起和主要依據。基礎研究的核心價值在于將國家利益中的科學輝煌與研究型大學中的科學精英聯系在一起,將聯邦資助與精英科學聯系在一起,通過基礎研究服務國家重大戰略,推動國家創新和繁榮。

美國聯邦政府對于研究型大學的研究經費支持被常引為經典的是,在第二次世界大戰中美國的四項重大軍事研究:分別為雷達、原子彈、固體燃料火箭和無線電引信雷達的研制。其中雷達研究是由國防研究委員會與麻省理工學院以簽訂合同的方式進行,最初合同經費是45.5萬美元,最后雷達實驗室的總開支為15億美元。原子彈研制的核心基地由普林斯頓大學、芝加哥大學和加州大學伯克利分校等3所研究型大學組成,由多所研究型大學共同參與,到1945年1月,研制經費已達20億美元,研究人員有2000多人,聯邦政府給予了足夠的經費支持。[7]49-55值得說明的是,這兩項重大軍事項目的研制最初的緣起都是來源于一些物理學科等基礎研究的頂尖級科學家的前沿研究發現。二戰時期,美國聯邦政府與研究型大學之間的關系,與其說是合作伙伴關系,倒不如更恰切地形容為“購買訂貨”關系,是研究型大學以其非凡的基礎研究優勢贏得了聯邦政府的研究經費資助。

1944年11月,在二戰結束前夕,美國科學研究發展局主任V.布什適時向羅斯福總統提交了一份給總統的關于戰后科學研究計劃《科學——沒有止境的前沿》報告,其中深刻地闡述了科學尤其是基礎研究無論對于戰爭環境還是和平環境的重要性,強調“科學是我們未來的許多希望所在”,“如果沒有科學的進步,那么其他方面再多的成就也不能保證我們作為現代世界上的一個國家的興旺、繁榮和安全。”“一個在新基礎科學知識上依賴其他國家的國家,它的工業進步將是緩慢的,實驗室在世界貿易中的競爭地位將是虛弱的,不管它的機械技藝多么高明。”“如果學院、大學和研究所要滿足工業和政府對新科學知識迅速增加的要求,那么,應該通過使用政府的資金來加強學院、大學和研究所的基礎研究”。[8]51-66正基于此,美國高校研發支出經費雖然渠道多樣,包括聯邦政府、高校自有經費、州和地方政府、企業以及其他組織等,但聯邦政府的經費一直高于其他支出的總和,占比始終保持在60%左右。同因為此,以自然科學和工程學為核心的基礎研究在研究與開發支出中的占比一直處于絕對優勢,1995年,美國大學研究與開發的開支總數為269億美元,其中175億美元用于了基礎研究,占其研究與開發總數的65.1%。[9]1911998年,美國大學約有263億美元用于研究與開發,其中,156億來源于聯邦政府,49億來自學術機構本身,21億來自州及地方政府,18億來自企業,18億來自其他。其中,67%用于基礎研究,25%用于應用性研究,8%用于研發。[10]207-2081958年的國防教育法開創了聯邦政府資助研究生的先河。聯邦政府有責任為研究型大學無止境的自由探索提供經費支持,并且大學的基礎研究水平越高,從政府那里得到的研發基金就會越多。1963年克拉克·科爾曾稱美國最好的20所研究型大學為“聯邦撥款大學”,[11]強調了第一流的科學家在科技進步和國家利益中的戰略地位。1987年,約翰·霍普金斯大學科學與工程研究與開發支出經費總額為511千萬美元,獲得的資助位于美國大學的首位,其中,聯邦政府的資助為467千萬美元,占獲資助總數的93%。[12]156

(二)將基礎研究向應用研究延伸,將知識運用到公共利益和經濟發展不斷增長的需求,實現投資主體多元化

將基礎研究衍生出來的商業價值向企業界的技術創新延伸,同樣是美國研究型大學與企業合作的創新模式。美國研究型大學將基礎研究與工業界的結合始于研究型大學教師的咨詢活動。20世紀20年代,在麻省理工學院(MIT)最富盛名的教授中產生了咨詢工程師;30年代,MIT制定了著名的“五分之一原則”①“五分之一原則”是指教授一周內有一天的時間可以用于咨詢或者通過參與企業掙錢。但這一原則沒有明確規定是五天中的一天還是可以擴展為七天中的三天。,教授咨詢活動獲得認可,學術工作與企業建立了聯系,并逐步形成了企業咨詢、合同、專利、戰備聯盟項目、合資企業、衍生企業等形式多樣的合作方式,最普遍的形式是賣專利和做顧問,從大學分離出來辦公司僅為個別現象。MIT模式后被引入斯坦福大學,可從128號公路和硅谷高科技衛星城追溯其“大學-企業”關系的源頭。大學與聯邦政府、大學與企業所形成的新型關系之后在美國整個學術界傳播。“基礎研究的模式大多數是在大學里開展的,它引導了更廣泛的實用發現和發明以及一些有著重要商業價值的方法,不過它是不停被重復多次的。研究并不是商業成功的保證,學者需要有抓住商業化結果的能力,但它絕對是商業成功的必要條件。”[13]207-208一流的科學家往往一邊致力于基礎研究,又同時致力于研究成果的商業化;一邊不放棄大學里的教授職位,又同時對組建自己的公司著迷;但更多的是以適度參與企業合作為準繩,同時平衡著基礎研究和知識資本化、學術追求與利益驅動、知識產權與優先發表權之間的沖突和角色轉換,以學術科學家為身份定位、以科學研究為內在驅動力。大學與企業界合作的基礎和前提,是大學教授在科學研究中發現研究的潛在商業價值,然后通過與企業合作,把研究的潛在商業價值顯性化,其源泉還是研究型大學卓越的基礎研究優勢,而不是相反。

企業與研究型大學的合作通常采用以下方式:一是政府投資在大學建立定向工程研究中心,如美國國家科學基金會(NSF)投資建立的紐約州立大學布法羅分校“地震工程研究中心”、哥倫比亞大學的“通信工程研究中心”,麻省理工學院的“生物技術處理工程研究中心”,哈佛大學的“系統研究中心”等;二是企業投資在研究型大學建立研究實驗室,按合同提供委托研究或聯合研究的經費,捐助儀器設備,提供大學-公司聯合會的自愿會費,購置大學的專利等。戰后涉及公共利益和企業的贊助研究,在為美國研究型大學知識創新、知識增長提供了經費保障和技術支持的同時,也為贊助者生產出更多更具創新價值的技術成果。

從二戰前的私人贊助,到二戰以來的聯邦政府的資助,再到州/地方政府、企業界等多樣化的資助,美國研究型大學自建立以來,一直擁有獲得強固的科研和科研訓練的經費資助渠道和傳統,它們以集群的形式,實現了投資主體多元化,形成一流大學、一流科學家與研發經費、國家科技創新之間的馬太效應。

表4 1972-2014財年美國高校科學與工程研發支出占比(按經費來源)[14] %

續表

(三)教學與科研在高層次人才培養中有機結合,形成科研-教學-學習的連結體

研究型大學中的研究優先原則,并不意味著科研與教學的分離,相反是在人才培養的更高層次上將科學研究與教學更緊密地結合。在高等教育多樣化的發展進程中,“科研漂移”和“教學漂移”雖然游離并分解了教學與科研的結合,但教學與科研在更高層次人才培養中更有機地結合,從而形成伯頓·克拉克研究中的科研-教學-學習的聯結體,更能彰顯美國研究型大學的本質特征:“以科研作為首要的成分,教授的作用在于把科研和教學結合起來——科研活動十分恰當地成為一種教學的模式。學生的作用就是把科研和學習結合起來——科研活動轉變為一種學習模式。因此,科研使教授和學生定向,把教學和學習合攏來成為促進知識的一個無縫的承諾之網,鑄成了一個緊密的科研-教學-學習連結體”。[15]1

科學研究進入大學到與研究生教育結合經歷了一個世紀的探索和制度創新。梅爾茨(John Theodore Merz)認為,科學在18世紀尚未在德國大學里落腳,杰出的科學家生活在大學外面,[16]152直到第二個四分之一中科學精神才真正進入并影響德國大學。[17]1571809年,威廉·馮·洪堡創辦柏林大學,把著名的學者、獨創性的科研工作及其成果作為聘任教授的首要標準,“出現了一個科學完全變得學院化的世紀”。[18]到美國約翰·霍普金斯大學成立,第一次以成立研究生院和實施博士研究生教育將科學研究與高層次人才培養相結合,并作為大學最重要的使命。約翰·霍普金斯大學仍然是美國科學與工程研發支出最高的大學,2013-2014學年科學與工程研發支出共計222753.6萬美元;[19]且辦學層次明顯向研究生教育層次傾斜,2016-2017學年,本科畢業生1498名,碩士畢業生5643名,研究/學術型博士畢業生為553人,專業/實踐型博士畢業生為129名,研究生畢業人數是本科生的4.2倍。[20]

伯頓·克拉克(Burton R.Clark)將美國的研究生教育概括為“研究生系型大學”,在這樣的“系”中,“高級教學和科研活動的在操作上的結合”是人才培養基本方式,“教授們的科研活動成為一種教學模式,而學生們的科研活動成為一種學習模式”,“一個整合科研、教學和高級學習的有力程式以鮮明的形式顯示出來”。[21]183-184“在1953-1954年度,最著名的20所大學花了聯邦政府贊助高等院校科研資金的66%,授予主要在生命科學、自然科學和工程學的博士學位的52%”,[22]271聯邦經費數量與博士學位授予數量同時在研究型大學頂層聚集所產生的效應,就是在博士生訓練與科研之間建立了一種更為密切的關系,尤其是在科學和工程領域。這種關系既強化了科學研究成為研究生教育的基礎,又強化了研究-教學-學習在博士生教育中緊密連結,也使得實驗室、工程研究中心、研究所等成為了博士生訓練的重要場所,進而使科學研究和研究生教育互為場所。在科研-教學-學習的連結體中,往往博士生的科研來自導師的科研資助項目,并從導師項目中得到資助,博士生訓練融入科學研究的全過程,師生共處,從游從學。聯邦政府則通過資助基礎研究來增強新基礎科學知識的涌現,并為基礎創新后備人才培養提供保障。

綜合所述,美國研究型大學是以研究優先為首要前提和第一原則下,以基礎研究為主導,卓越有效地實現了以下三個結合:將研究與世界科技前沿和國家重大戰略相結合,與行業企業科技創新相結合,科研-教學-學習在高層次人才培養中相結合。這三個結合,將這一群體的關鍵要素與美國卡內基高等教育機構分類中對于研究型大學的分類標準實現了有機統一,更加彰顯了美國研究型大學群體的共性特征。

三、對我國新型研究型大學建設的啟示

美國研究型大學尤其是研究活動非常高度研究型大學同時也是世界頂尖級一流大學的代名詞,是大學群山之峰核心競爭力的呈現。大學發展具有馬太效應,一流大學同時聚集了一流的學術大師,而一流的學術大師又生產出一流的學術成果,為一流大學贏得了一流的學術聲望,同時吸引一流學生。與此同時,世界高等教育系統內同樣存在著能量守恒定律現象,優秀人才、成果和生源被聚集的一個地方的同時,也就意味著在世界高等教育系統內的另一個地方其優秀人才、成果和生源的流失。世界頂級大學聚焦了頂級學術人才和學術后備人才,所產生的頂級學術優勢及其與此相適應的制度優勢所呈現出來的核心競爭力,使得后來者要想居上每前進一步都在付出更多的艱辛、需要更卓越的制度創新。

以基礎研究為重要特征的研究型大學是既出新的科學知識又出訓練有素的科學研究后備人才的場所,從高等教育服務于國家戰略來說,我國新型研究型大學一定要是世界一流的頂級大學。

(一)以基礎研究為重心,堅持研究優先,新型研究型大學要成為國家研發經費支持的聚集地和密集區

學術組織的特征決定了大學教授具有從事科學研究的先天偏好,大學具有從事基礎研究先天優勢。雖然“盡管實業界的研究條件比許多大學實驗室要好,卻總是問題重重,因為它必須保持研究目標與公司的總體戰略相協調。基礎研究尤其難以持續,因為它受到時間的限制,并受到以轉換公司財富為目的的頻繁而嚴苛的評估的影響。隨著研究越來越昂貴,實業界的研究就越來越屈從于戰略和財政方面的考慮,研究的基礎逐漸變窄。”[23]75在科技創新成為國家核心競爭力、基礎研究對科技創新具有奠基作用的今天,一流大學無論分解為多少個一流建設的具體指標,一流的科學研究水平和實力永遠都是新型研究型大學堅持中國特色前提下的首要指標。我國新型研究型大學要心無旁騖地堅守研究優先的辦學定位,更要有面向世界前沿引領我國原創性基礎研究的勇氣和實力,要充分發揮在國家創新體系中的先導作用;我國政府在研發資助的投入上,要有穩定的優先資助新型研究型大學、優先資助新型研究型大學的基礎研究的長遠規劃和戰略布局,要在國家重大平臺建設中與新型研究型大學科學家個體研究優勢和聯盟合作整體優勢的創造力有機整合,積極借鑒美國聯邦政府在二戰期間與研究型大學合作的成功經驗,充分發揮在國家重大戰略研究中的經費支持作用、協同作用和推動作用,使強有力的經費投入和資助體系成為新型研究型大學進行基礎研究的根本保障。

(二)大力提升基礎研究的衍生價值,堅持產學研融通創新、融通發展,新型研究型大學要成為國家創新驅動發展戰略中的主力軍和生力軍

在知識生產模式從1到2乃至3的轉變過程中,大學與產業、與企業的邊界越來越模糊、結合越來越緊密。由于研究者身份的多重性,不同創新主體中個體身份邊界的模糊性,導致研究興趣從自由探索擴展到將研究發現轉化成的產品;研究者從個體轉移到團隊,首席科學家角色從研究到成為研究團隊的領導者;進而推動學術研究方式從基礎研究向產品研發、市場化的商品延伸,學術發展從個人偏好向企業動力延伸,學術傳播方式從傳統的發表出版向“有限的保密性”的知識產權延伸。

在我國,實施創新驅動發展戰略,最大程度提升科技創新能力、效率和輻射帶動作用,必須大力提升基礎研究的衍生價值,強化企業工程研究中心在新型研究型大學里的建設力度和國家經費的支持力度,強化企業在新型研究型大學研發資助中的作用,強化大學教師基礎研究與企業的合作模式。必須走融通創新、融通發展之路,實現科技研發與經濟深度融通,基礎研究、應用研究與產業對接融通,高校、科研院所、企業、創客等各類創新主體協作融通,人才、資本、信息、技術等創新要素的區域融通。在各類創新資源的自由流動中、在各個融通的聚集交匯點上,必將給大學組織變革提供內生動力,激發大學學術組織從學者共同體到學術創業家集合體延伸,從傳統的學者學術創新王國向多元主體共同參與的、開放的創新生態系統延伸,在多元主體共同參與中走向開放融合,成為數字化、網絡化、智能工具支撐的分布與集中交互、創新單元結構集成化的現代創新研究組織體系的有機組成部分。

(三)堅持科學研究與高層次拔尖創新人才培養有機結合,新型研究型大學要同時成為博士生教育和高層次創新人才培養的主陣地

如果說創新能力是決定博士生質量的關鍵要素,那么注重博士生創新能力的過程培養是提升博士生質量的關鍵環節。堅持在博士論文中采用有獨創性的研究這一共同標準,是美國研究型大學建立的原點,也是美國研究型大學核心競爭力形成的關鍵點。而以科研為中心,使博士生在新知識生產過程中接受高度訓練,形成科研-教學-學習連結體,正是美國研究型大學在博士生創新能力培養過程中的最成功的經驗。由于我國自1978年才恢復研究生教育招生,博士生教育歷史較短,博士研究生存量嚴重不足,并且博士研究生培養高度集中于雙一流建設高校,這一歷史缺陷和現實狀況,導致我國經濟社會發展的高層次創新人才大量缺失。因此,大力發展研究生教育尤其是博士生教育在未來的很長時間內還要更加成為新型研究型大學建設很重要的使命。

進一步強化博士研究生教育作為新型研究型大學的標識性特征,全面提升博士生的創新能力,創新博士生培養過程和博士生的訓練方式,為我國原創性基礎研究培養高質量的學術后備人才,則要成為我國新型研究型大學建設的重中之重。