國外中小學(xué)數(shù)字教材發(fā)展與研究綜述

徐麗芳 鄒青

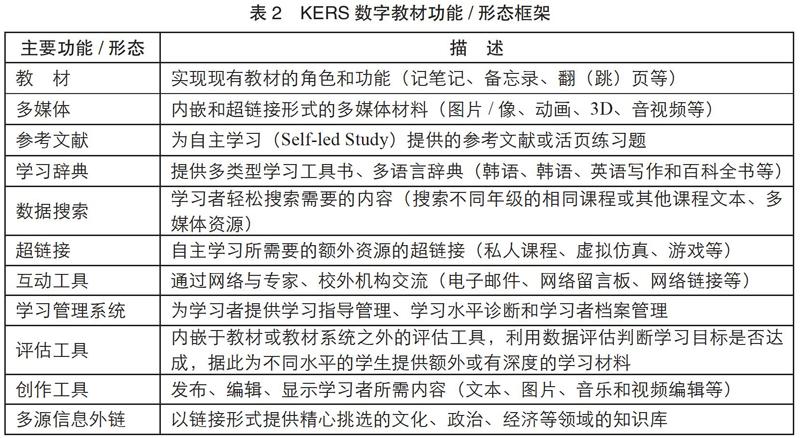

[摘 要] 梳理美國、韓國、馬來西亞3個典型國家的中小學(xué)數(shù)字教材發(fā)展概況,在辨析“教材”“課本”“教科書”等相近概念的基礎(chǔ)上,對數(shù)字教材的內(nèi)涵、外延、屬性、功能以及中小學(xué)數(shù)字教材的研究熱點(diǎn)等進(jìn)行系統(tǒng)綜述,發(fā)現(xiàn):數(shù)字教材是服務(wù)于特定學(xué)習(xí)或教學(xué)目標(biāo),有一定體系的數(shù)字化知識內(nèi)容資源、教/學(xué)工具或其與設(shè)備、服務(wù)的組合系統(tǒng);人們對數(shù)字教材可訪問性、有用性、可負(fù)擔(dān)性等感知屬性的關(guān)注有所上升;隨著電子辭典、電子圖書館等設(shè)備和功能的常規(guī)化應(yīng)用,個性化教學(xué)服務(wù)成為新的增長點(diǎn),其中認(rèn)知學(xué)習(xí)理論和建構(gòu)主義思想在指導(dǎo)數(shù)字教材開發(fā)中具有較大潛力;隨著技術(shù)高熱的褪去,國外開始反思數(shù)字教材給師生與學(xué)校帶來的變化和影響,并轉(zhuǎn)向數(shù)字教材“技術(shù)-社會”機(jī)制研究,如數(shù)字教材技術(shù)接受與采用、數(shù)字教材商業(yè)模式等。

[關(guān)鍵詞] 數(shù)字教材 數(shù)字教育資源 數(shù)字教育出版 教育信息化 數(shù)字出版

[中圖分類號] G237[文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A[文章編號] 1009-5853 (2020) 05-0031-13

[Abstract] Glance over the development situation of digital textbooks for basic education in three typical countries i.e. the United States, South Korea, and Malaysia; differentiate three Chinese terms of textbooks;then make a systematic review about the connotation, denotation, properties, functions of digital textbooks, and the research progress about K-12 digital textbooks abroad, namely: digital textbooks are digital knowledge corpus, teaching/learning tools or their combination with some devices and services that serving some teaching/learning; attentions to perceptual attributes such as accessibility, usability and affordability for digital textbooks have increased; with the wide application of e-dictionaries, e-libraries and other similar equipment and functions, personalized learning services have become a new growth point, whereas cognitive learning theory and constructivism have great potentials in guiding the development of digital-textbook-related services; with the fading of technological fever, foreign countries began to reflect on the changes and influences brought by digital textbooks to teachers, students and schools, and turn to the research of “socio-technology” paradigm about digital textbooks , such as the technology acceptance and adoption of digital teaching materials, the business models of digital teaching materials etc.

[Key words] Digital textbooks Digital educational resources Digital educational publishing Education informatization Digital publishing

教育信息化是教育現(xiàn)代化的必由之路;而數(shù)字教材作為教育信息化的抓手之一,因其能夠推動在線學(xué)習(xí)、混合學(xué)習(xí)等數(shù)字教學(xué)與學(xué)習(xí)實(shí)踐活動而受到世界各國政府、教育部門、教育實(shí)踐工作者和研究人員的青睞與重視。在世界范圍內(nèi),基礎(chǔ)教育教材的數(shù)字化發(fā)展已經(jīng)成為一種趨勢[1]。而這將持續(xù)地沖擊、改變教育出版乃至教育本身的面貌。

1 國外中小學(xué)數(shù)字教材發(fā)展概況

數(shù)字教材仍處在“襁褓期”,并將隨著技術(shù)發(fā)展水平、教育理念、社會經(jīng)濟(jì)和文化因素的變遷而不斷演進(jìn)。……