家長式領導對企業員工親組織非倫理行為的影響*

——中介調節作用分析

□ 李志勇 吳明證 徐慧聰

一、引言

21世紀以來,企業中頻發有損組織及個人利益的非倫理行為,這些違背商業倫理的行為對社會、企業等造成了惡劣影響,如假疫苗、非標波紋管事件等。基于此,組織中員工的非倫理行為得到了研究者的廣泛關注。已往對非倫理行為的研究主要聚焦在員工蓄意破壞、報復及謀取私利等方面[1]。然而,員工的非倫理行為還可能是出于保障或提升組織利益的目的而產生的,有學者把這種為了維護組織利益不惜違背社會倫理道德的行為稱為親組織非倫理行為(Unethical Pro-organizational Behavior, UPB)[2],如過分夸大產品效能、有意掩飾產品副作用等。從表面上看,親組織非倫理行為能為組織帶來利益上的短暫提升,但實際上這種行為與社會倫理規范相對立,影響企業的信譽與形象,最終會危及企業的長期發展[3]。因此,有必要深入探討企業中頻發的親組織非倫理行為的影響因素及作用機制。

社會認同理論認為,員工的親組織非倫理行為往往取決于其對組織的認同程度[4],而相關研究已證實領導者的領導方式影響員工的認同度,如變革型領導、服務型領導、倫理型領導、授權型領導等[5][6][7][8]。在具有中國特色的企業環境中,領導者的領導方式與我國的傳統文化密切相關,表現為紀律嚴明、恩威并施、以人為本等特點,有學者將這種集我國國情和傳統文化于一體的本土化領導方式稱為家長式領導(Paternalistic Leadership)[9]。家長式領導表現為,企業員工對組織的認同度在家長式領導下得以加強[10],較高的組織認同度有可能使得員工的親組織非倫理行為得到發展。已有研究表明,家長式領導與親組織非倫理行為關系密切,威權領導、仁慈領導和德行領導對親組織非倫理行為均存在不同程度的影響[11]。因此,本文將基于我國企業環境探討家長式領導與員工親組織非倫理行為之間的復雜關系。

以往學者認為,員工親組織非倫理行為的主要影響因素包括組織和個人兩個層面。已有研究證實了員工的組織承諾水平能影響其在組織中的歸屬感,進而影響親組織非倫理行為的發生[12]。員工的歸屬感大多是通過與領導者的良性互動[13],即高質量的領導—成員交換(Leader-member Exchange,LMX)而產生的。家長式領導希望通過與員工建立良好的互動關系來彰顯自己特有的領導品質,當員工感受到領導者為其帶來利益時會出于回報而做出“利組織”的非倫理行為。研究還發現,員工能通過內在的道德推脫機制來緩解由親組織非倫理行為帶來的消極情緒體驗[14]。家長式領導下的員工會因其內心沖突水平的不同而產生不同程度的非倫理行為,而這一沖突受到個體內在道德推脫機制的影響,即道德推脫水平高的個體更容易抑制內心沖突而做出更多的非倫理行為。

基于此,本研究以企業員工為研究對象,考察家長式領導與親組織非倫理行為之間的關系;同時引入領導—成員交換、道德推脫兩個變量來探討家長式領導對員工親組織非倫理行為的作用機制及邊界條件。該研究可以豐富家長式領導的本土化研究,揭示員工親組織非倫理行為的作用機制,為提升組織及個人利益提供新的研究思路。

二、 文獻回顧與研究假設

(一) 家長式領導與親組織非倫理行為

家長式領導在具有中國優良傳統文化的企業背景中應運而生,是指以人治氛圍為前提,表現出嚴格的紀律與威嚴、父親般的關懷與仁慈、廉潔的品質與德行的領導方式[15],即威權、仁慈及德行。研究發現,家長式領導對員工的行為產生了一定影響,如仁慈領導與德行領導為員工帶來了高度的安全感和歸屬感,在一定程度上降低了員工的離職傾向,同時有助于激發員工在工作中的建言行為和親組織行為[16][17];而威權領導下的員工對組織的信任感較低,員工的工作績效和積極生產行為有所減弱,同時引發了員工較多的沉默行為和偏差行為[18]。

親組織非倫理行為在本質上有別于一般意義上的親組織行為,它是指為了促進組織有效運作,而違背相關道德標準的故意行為,強調了員工行為的不道德性、親組織性和有意性[19]。研究表明,家長式領導的三個維度對員工親組織非倫理行為均產生一定的影響[20]。威權領導強調其權威不可侵犯,要求員工對其絕對地忠誠和服從,因此,員工為了避免受到懲罰,表達對領導的忠誠,從而做出較多的親組織非倫理行[21];仁慈領導對員工表現出較多的關懷和認可,善于與其構建良好的上下級關系,因此,員工會為了回報組織和領導,從而做出較多的親組織非倫理行為[22];德行領導表現出了較高的倫理操守和道德示范,員工對其表現出較高的敬意,同時,會學習和模仿領導的道德行為,從而抑制親組織非倫理行為的發生[23]。綜上,本研究提出假設。

H1:家長式領導與親組織非倫理行為之間存在著相關關系。

(二)領導—成員交換的調節作用

領導—成員交換理論認為,組織中的領導和員工會根據各自的角色特點來建立一種獨特的人際關系,斯堪杜拉(Scandura)等人把這種描述領導與員工之間交往關系的質量定義為領導—成員交換。當領導與員工發展出良好的互動關系,即高質量的領導—成員交換時,領導會更加信任員工,并將員工劃分為“圈內人”,相反則視為“圈外人”。家長式領導受我國儒家文化的熏陶,具有典型的“人治”特點,領導者通常會根據員工的才能、性格等特點與自己建立不同的上下級關系,這與“圈內人”“圈外人”的劃分不謀而合。這表明家長式領導與領導—成員交換之間有著密切的關系。實證研究發現,德行領導與仁慈領導均能為員工帶來積極的情感體驗,二者之間更有可能建立良好的上下級關系;而威權領導更加注重權威,與員工之間的心理距離較為疏遠,因而二者之間的領導—成員交換質量相對較低[24]。

此外,研究還發現,領導—成員交換能夠有效影響親組織非倫理行為[25],如“圈內”員工更愿意做出有利于組織的行為,即便這種行為違背了道德標準[26]。一項針對公務員群體的研究表明,領導—成員交換在家長式領導和親組織非倫理行為之間起著調節的作用[27]。具體表現為,只有當領導—成員交換質量高時,威權領導對成員實施的權威才具有說服力,進而引發成員的親組織非倫理行為;仁慈領導更加關注成員的實際利益而阻止其做出親組織非倫理行為;德行領導對成員的道德品質提出了更高的要求,使親組織非倫理行為得到抑制。該研究結果是否同樣適用于公務員以外的群體還需要進一步驗證。綜上,本研究提出假設。

H2:領導—成員交換對家長式領導與親組織非倫理行為的關系具有調節作用,即領導—成員交換質量越高,家長式領導對親組織非倫理行為的影響越大。

(三)道德推脫的中介作用

認知失調理論認為,當個體的外在行為和內在認知相沖突時,自我會產生一套道德推脫機制來緩解內在失調,它是指個體在做出不道德行為后產生的特定認知傾向,這種認知傾向可以最大程度地減少自己的責任以及對受傷目標痛苦的認同[28]。以往研究表明,道德推脫與員工的親組織非倫理行為有著密切的聯系,道德推脫可以正向預測親組織非倫理行為[29],即高道德推脫水平的員工會通過內在的道德推脫機制重新解釋親組織非倫理行為的合理性,從而誘發更多的親組織非倫理行為。

目前對于家長式領導與道德推脫關系的研究尚不完善,但已有研究發現,家長式領導與道德推脫之間存在著相關關系,且家長式領導的不同維度帶來員工道德推脫意愿的差異性,如威權領導與道德推脫呈顯著正相關,德行領導與道德推脫呈顯著負相關,仁慈領導與道德推脫相關不顯著[30][31]。具體來看,威權領導對員工實施獨裁專制,員工為了避免受罰而從事親組織非倫理行為,并且將這一行為推脫為領導者對其施加的壓力;而德行領導的行為對員工的道德認知產生了潛移默化的影響,直接阻礙了員工內在道德推脫機制的形成,從而抑制了親組織非倫理行為的產生。這表明,家長式領導的不同維度可能會提高或降低員工對自身不道德行為推脫的意愿,從而影響員工親組織非倫理行為發生的可能性,即家長式領導可能會通過道德推脫的中介作用影響員工的親組織非倫理行為。綜上,本研究提出假設。

H3:道德推脫在家長式領導與親組織非倫理行為之間起著中介作用,即家長式領導通過道德推脫的中介作用對親組織非倫理行為產生影響。

當員工處于高質量的領導—成員交換時,他們傾向于借助責任推諉等道德推脫機制來擺脫內心沖突,從而產生更多的不道德行為。由此可以假設,領導—成員交換在家長式領導和親組織非倫理行為之間的正向促進作用是由于家長式領導對道德推脫的正向預測效應的加強而引起的。因此在假設H1、H2、H3的基礎上,本研究提出假設。

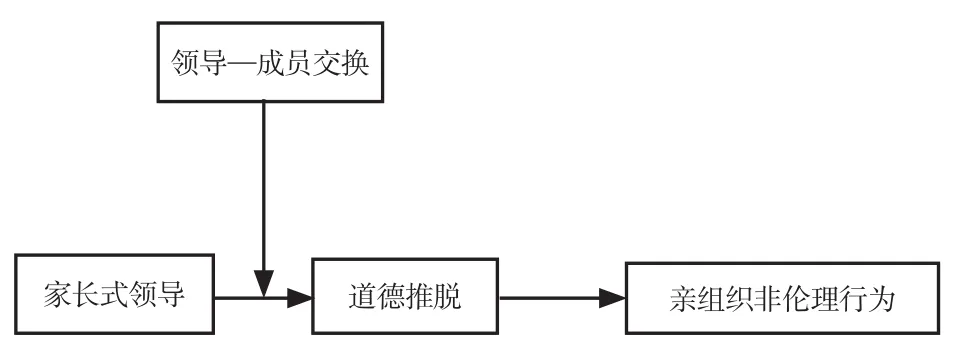

H4:領導—成員交換調節著家長式領導與親組織非倫理行為的關系,而這一調節作用受到道德推脫的中介作用,即領導—成員交換對家長式領導與親組織非倫理行為關系的調節效應是通過道德推脫的中介作用實現的。假設模型如圖1。

圖1 假設模型

三、 研究方法

(一)研究對象

研究對象為杭州、上海、北京等城市的企業員工,通過問卷星進行網上調查,收回有效問卷303份。其中,男性170人,女性133人;30歲以下192人,31~40歲105人,41歲以上6人;高中及以下學歷27人,大專學歷64人,大學本科學歷183人,碩士及以上學歷29人;工作年限5年以下者198人,6~15年者36人,16年以上者69人;一般工作人員228人,中層領導67人,高管8人。

(二) 研究工具

1.家長式領導問卷

采用鄭伯塤等編制的家長式領導問卷[32]。該問卷包含三個分量表,分別為威權領導、仁慈領導和德行領導,共28個項目,采用李克特(Likert)五級計分,得分越高表明該領導方式傾向性越強。該量表在本研究中的內部一致性系數為0.90。

2.領導—成員交換量表

采用王輝、牛雄鷹等修訂的領導—員工交換量表[33]。該量表包含16個項目,采用李克特五級計分,得分越高表明領導—成員交換關系越好。該量表在本研究中的內部一致性系數為0.96。

3.道德推脫量表

采用王興超、楊繼平修訂的道德推脫量表[34]。該量表包含32個項目,采用李克特五級計分,得分越高表明道德推脫水平越高。該量表在本研究中的內部一致性系數為0.96。

4.親組織非倫理行為問卷

采用吳明證、沈斌等修訂的親組織非倫理行為問卷[35]。該問卷包含11個項目,采用李克特五級計分,得分越高表明親組織非倫理行為的傾向性越強。該問卷在本研究中的內部一致性系數為0.94。

(三)數據分析

本研究采用Amos21.0和SPSS19.0分別進行共同方法偏差檢驗、描述統計分析、相關分析和回歸分析,采用海耶斯(Hayes)等提出的方法進行有中介的調節效應分析。

四、研究結果

(一)共同方法偏差檢驗

為了檢驗本研究可能存在的共同方法偏差,采用哈曼(Harman)的單因素檢驗法對數據進行統計檢驗。主成分分析發現,本研究所有項目共抽取13個因子,抽取的第一個因子只能解釋總變異的27.18%,未超過40%的臨界值。利用Amos21.0構建單因素模型,結果發現,模型擬合指標較差,相應的擬合指數為:x2/df=7.450,NFI=0.372,IFI=0.406,TLI=0.387,CFI=0.405,RMSEA=0.141。因此,本研究數據共同方法偏差不嚴重,適合進一步數據處理。

(二)描述統計和相關分析

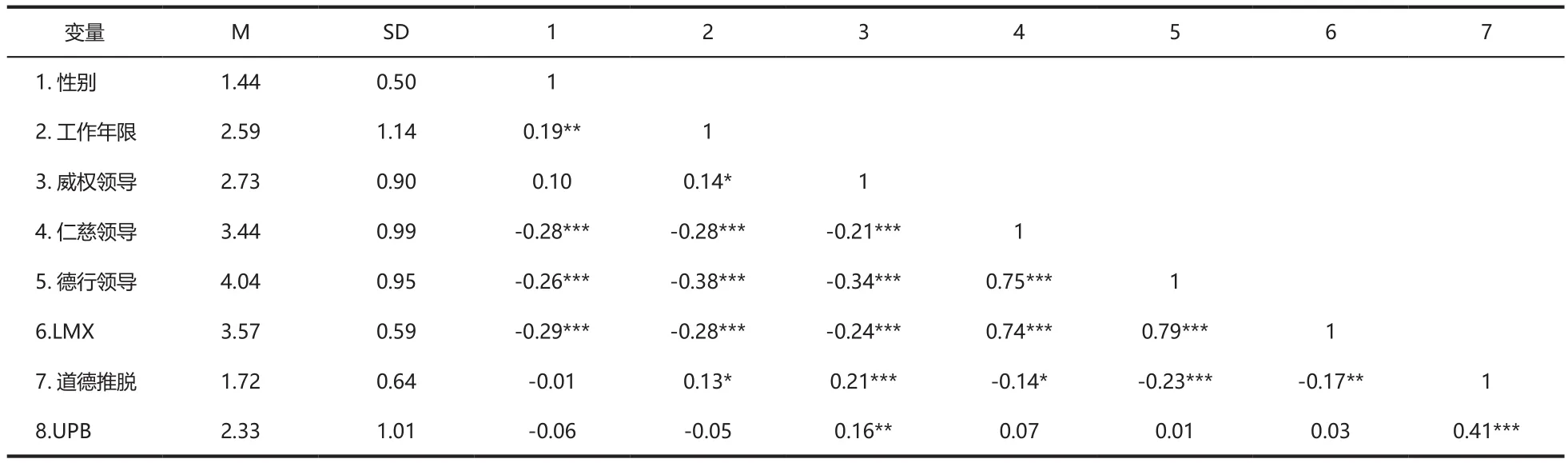

采用皮爾遜(Pearson)積差相關探討各變量之間的兩兩相關(見表1)。由表1可知,威權領導與LMX呈顯著負相關,仁慈領導、德行領導與LMX呈顯著正相關;威權領導與道德推脫、UPB呈顯著正相關,仁慈領導、德行領導與道德推脫呈顯著負相關,與UPB相關不顯著;LMX與道德推脫呈顯著負相關,與UPB相關不顯著;道德推脫與UPB呈顯著正相關。

表1 描述統計分析和相關分析結果

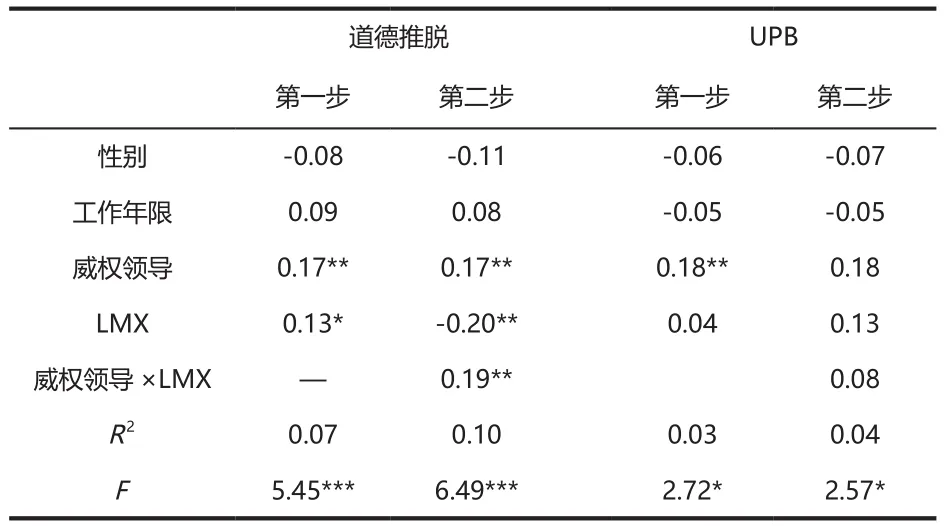

表2 LMX在威權領導與道德推脫、UPB關系間的調節效應分析結果

(三)調節作用分析

以性別、工作年限為控制變量,分別以威權領導、德行領導、仁慈領導為自變量,LMX為調節變量,道德推脫、UPB為因變量,采用分層回歸探討LMX在家長式領導與道德推脫、UPB關系間的調節效應,分析結果見表2、3(由于LMX對仁慈領導與道德推脫、UPB 的關系的調節效應均不存在,因此數據結果未呈現)。

由表2可知,當性別、工作年限、威權領導、LMX同時進入回歸方程時,威權領導、LMX對道德推脫的直接預測作用顯著,威權領導對UPB的直接預測作用顯著;當威權領導×LMX進入回歸方程后,威權領導、LMX對道德推脫的預測作用仍然顯著,威權領導×LMX對道德推脫預測作用也顯著,而威權領導、威權領導×LMX對UPB的預測作用均不顯著。這表明,LMX調節威權領導與道德推脫的關系,并未調節威權領導與UPB 的關系。簡單效應分析發現,威權領導對道德推脫的作用主要表現在較高 LMX 中(β=0.23,t=4.33,p=0.00),而未表現在較低LMX中(β=0.02,t=0.34,p=0.73)。

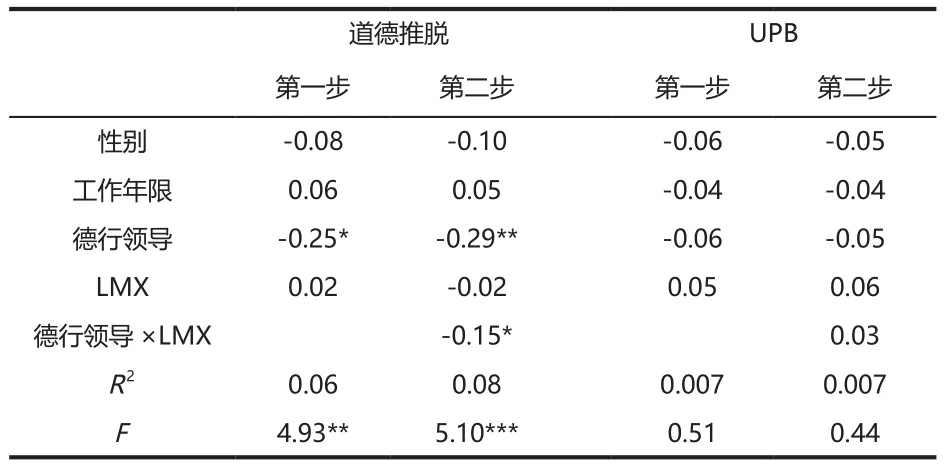

表3 LMX在德行領導與道德推脫、UPB關系間的調節效應分析結果

由表3可知,當性別、工作年限、德行領導、LMX同時進入回歸方程時,德行領導對道德推脫的直接預測作用顯著,德行領導對UPB的直接預測作用不顯著;當德行領導×LMX進入回歸方程后,德行領導對道德推脫的預測作用仍然顯著,德行領導×LMX對道德推脫預測作用也顯著,而德行領導、德行領導×LMX對UPB的預測作用均不顯著。這表明,LMX調節著德行領導與道德推脫的關系,并未調節著德行領導與UPB 的關系。簡單效應分析發現,德行領導對道德推脫的作用主要表現在較高LMX中(β=-0.27,t=-3.48,p=0.00),而未表現在較低LMX中(β=-0.12,t=-1.86,p=0.06)。

(四)中介作用分析

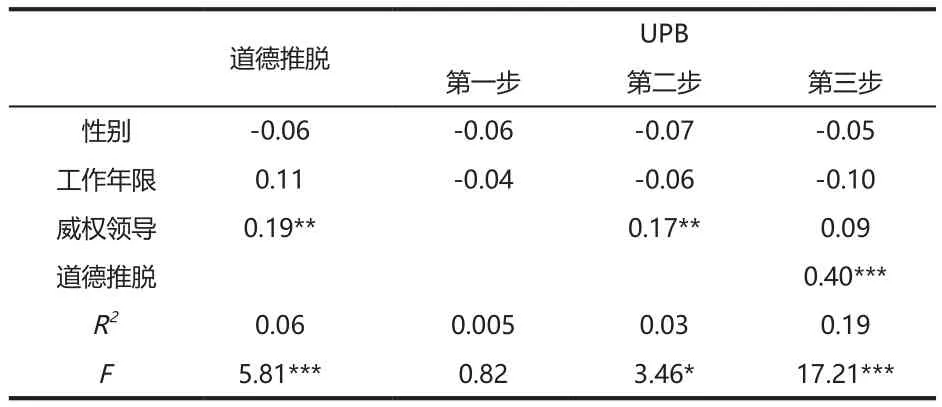

根據相關分析結果,以性別、工作年限為控制變量,采用三步回歸探討道德推脫在威權領導與UPB關系間的中介效應,中介效應分析結果見表4。

由表4可知,威權領導對道德推脫的預測作用顯著,在控制了性別、工作年限后,威權領導對UPB的預測作用顯著,當道德推脫進入回歸方程后,威權領導對UPB的預測作用不再顯著,而道德推脫對UPB的預測作用顯著,這表明道德推脫在威權領導與UPB關系間起著完全中介作用。中介效應值為0.09, Bootstrap 95%的置信區間為[0.04,0.15]。

表4 道德推脫的中介效應分析結果

(五)有中介的調節作用分析

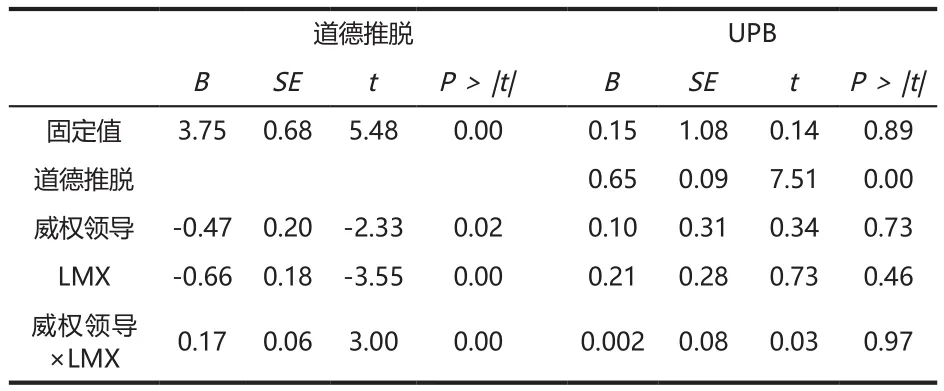

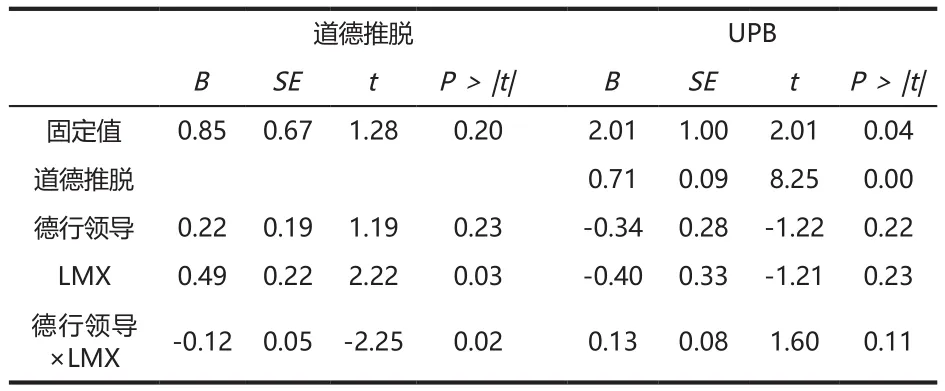

采用海耶斯(Hayes)等編制的SPSS宏程序PROCESS探討家長式領導與UPB關系間有中介的調節模型,有中介的調節作用分析見表5、6(由于在仁慈領導與UPB 關系間不存在有中介的調節模型,因此數據結果也未呈現)。

表5 威權領導與UPB關系間有中介的調節作用分析結果

由表5可知,威權領導×LMX對道德推脫的預測作用顯著,當道德推脫進入回歸方程后,道德推脫對UPB預測作用顯著,威權領導×LMX對UPB的預測作用不顯著。這表明LMX調節著威權領導與UPB的關系,而這一調節效應是通過道德推脫的中介作用實現的,威權領導經由道德推脫對UPB的作用主要表現在較高LMX中(β=0.15,t=3.69,p=0.00),而未表現在較低LMX中(β=0.02,t=0.49,p=0.62)。

表6 德行領導與UPB關系間有中介的調節作用分析結果

由表6可知,德行領導×LMX對道德推脫的預測作用顯著,當道德推脫進入回歸方程后,道德推脫對UPB的預測作用顯著,德行領導×LMX對UPB的預測作用不顯著。這表明LMX調節著德行領導與UPB的關系,而這一調節效應是通過道德推脫的中介作用實現的,德行領導經由道德推脫對UPB的作用主要表現在較高LMX中(β=-0.19,t=-3.33,p=0.00),而在較低LMX中表現不明顯(β=0.09,t=-2.01,p=0.04)。

五、討論

(一)理論意義

第一,本研究考察了家長式領導對UPB的預測作用。結果表明,家長式領導中僅有威權領導對UPB具有直接預測作用,而仁慈領導、德行領導對UPB的預測作用不顯著,這進一步說明家長式領導的三個維度對UPB的影響存在差異性。威權領導強調員工對其權威的服從,迫使員工借助不道德手段完成工作任務,而仁慈領導和德行領導為員工樹立的正面形象使得員工更加積極地回報組織,做出更多有利于組織的行為,但這種親組織行為很難直接上升到非倫理層面,可能還要借助其他因素的作用。因此,研究者應該關注威權領導給組織帶來的消極影響,同時也需要重視仁慈領導、德行領導對UPB產生的間接作用,并找到相應的邊界條件,如領導—成員交換、道德推脫等。綜合而言,本文不僅進一步闡釋了家長式領導理論在企業中的適用性,而且完善了親組織非倫理行為的影響因素和形成機制的探索。

第二,本研究考察了領導—成員交換的調節作用。結果表明,領導—成員交換調節著威權領導、德行領導與道德推脫的關系,而對仁慈領導與道德推脫關系的調節作用并不顯著。威權領導的權威在高質量的領導—成員交換中得到了員工更高的認同,員工自發地借助道德推脫機制來實施不道德行為,并把不道德行為歸因為對領導者的忠誠。同時員工在良好的上下級關系中更為直觀地效仿了德行領導的道德行為,抑制了道德推脫機制的形成,且這種抑制作用隨領導者德行水平的提高而加強。而仁慈領導始終考慮到員工自身的利益,因而無論領導—成員交換質量的高低,員工都不會改變內心道德標準而引發道德推脫。該結果進一步揭示了家長式領導與道德推脫之間的復雜關系,啟發研究者未來可以從組織領導和上下級關系等方面深入探討道德推脫的產生機制。

第三,本研究考察了道德推脫的中介作用。結果表明,道德推脫僅在威權領導與UPB間發揮著中介作用,而在仁慈領導、德行領導與UPB之間并不存在。這可能是因為仁慈領導、德行領導不同于威權領導,他們為員工帶來了實際的利益,也為組織帶來了積極的生產效應,因此員工更有可能做出符合倫理道德的利組織行為,而不是親組織非倫理行為。即使員工從事了非倫理行為,仁慈領導和德行領導也會憑借自身特點來抑制員工形成道德推脫機制[36]。該結果表明家長式領導的不同維度在道德推脫的作用下對UPB產生了差異性的影響,揭示了道德推脫對UPB的消極作用,同時啟示研究者未來在探索組織情境中的非倫理行為時應格外重視威權領導的復雜作用機制。

第四,本研究考察了家長式領導與UPB關系間有中介的調節作用。結果表明,領導—成員交換調節著威權領導、德行領導與UPB的關系,而這一調節效應是通過道德推脫的中介作用實現的。具體來說,威權領導、德行領導經由道德推脫對UPB的影響主要表現在較高領導—成員交換中,而未表現在較低領導—成員交換中。高質量的領導—成員交換幫助威權領導和德行領導下的員工改變內在道德標準,促進或抑制道德推脫機制的形成,進而對UPB產生了不同影響。本研究從道德認知層面探討家長式領導與UPB之間的復雜關系,同時將領導—成員交換這一可能的邊界條件納入研究框架,綜合地去探究家長式領導在何種情境下以及通過何種機制來影響親組織非倫理行為,這為今后的研究者提供了一條廣闊的研究思路,豐富了有關UPB前因變量的研究成果,也為中國企業情境下的領導與成員如何共同維護組織利益以及有效防范UPB提供了一定參考價值。

(二) 實踐意義

本研究對親組織非倫理行為的影響因素及其作用機制進行了深入探索,這對于加強組織道德建設,提升企業公信力以及促進組織長期獲益具有一定的啟示和實踐意義。

首先,家長式領導應及早意識到濫用權威的危害。威權領導的絕對權威會使員工喪失對價值觀和道德標準的準確判斷,從而做出服從于領導者的非倫理行為,而這種行為會破壞集體和個人的根本利益,最終不利于企業及個人的健康發展。因此,領導者應盡量減少獨裁專制的作風,同時應樹立“以德服人,公平公正”的領導理念,通過加強自身道德建設為員工呈現出一個德行優良的領導者形象,成為員工學習的道德模范,進而減少組織中非倫理行為的發生。

其次,領導者在處理自己與員工的關系時要把握好“度”,避免員工在工作情境中利用道德推脫而做出非倫理行為。領導者應意識到高質量的領導—成員交換關系可能會促使員工在實施親組織非倫理行為時進入道德灰色區,從而調用一系列道德推脫機制完成非倫理行為[37]。因此,領導者在培養良好的領導—成員交換關系的同時要做到謹慎、適度,既要保障管理決策的公平公正,又要向員工傳遞正確的價值觀導向,避免員工一味的“愚忠”行為,這對制止員工實施道德推脫,進而減少親組織非倫理行為具有重要指導意義。

最后,領導者應加強對員工道德品質的培養。員工由于自身道德素養不足,往往會做出違背道德標準的親組織非倫理行為。因此,領導者需及時制止員工在工作中表現出來的非倫理行為,從而降低企業為此而承擔的信譽和經濟損失。另外,企業的人事部門在進行人才聘用時,不僅要關注員工的知識與技能,還要對員工的人格、道德品質進行一系列的專業測評和考核,企業也可以定期為員工開展相關道德培訓,從而提升員工的自身道德修養,從源頭上杜絕員工非倫理行為的發生,為建設一支高品質、高要求的員工隊伍奠定良好的基礎。

未來的研究可以采用縱向追蹤研究設計,通過多種測量方法收集數據,從領導者和員工多個角度揭示家長式領導與親組織非倫理行為之間的復雜關系。