基于語料庫的中國大學英語學習者模糊限制語習得研究

基于語料庫的中國大學英語學習者模糊限制語習得研究

吳光亭

(江蘇師范大學,徐州,221116)

摘要:我國大學英語學習者(CCEFLL)在議論語篇和言語行為中使用模糊限制語的類符總量明顯少于本族語者(NS),總體頻率顯著低于后者。在議論語篇中,CCEFLL使用認知副詞的頻率稍高于NS,而后者使用認知情態助動詞、動詞、形容詞和名詞的頻率明顯高于前者;在言語行為中,CCEFLL使用程度變動語的頻率和比例均明顯高于NS,但后者使用范圍變動語、直接緩和語和間接緩和語的頻率和比例均明顯高于前者。CCEFLL模糊限制語習得的發展特征較為復雜。首先,隨著英語水平的提高,CCEFLL使用模糊限制語的類符總量在增加,但總體頻率在減少;其次,CCEFLL使用各類模糊限制語的能力與其英語水平之間的關系呈現多元化發展趨勢。影響CCEFLL習得和得體使用模糊限制語的主要因素有五個,即模糊限制語的復雜屬性、中英學術文化差異、漢語負遷移、語言能力和學術寫作指導嚴重缺位。我們認為要解決CCEFLL模糊限制語習得中存在的主要問題,需重點做好三方面工作:提高意識、正確指導和提高語言能力。

關鍵詞:模糊限制語,大學英語學習者,二語習得,語料庫

[中圖分類號]H319

doi[編碼] 10.3969/j.issn.1674-8921.2015.01.008

作者簡介:吳光亭,江蘇師范大學外國語學院講師。主要研究方向為二語習得、語用學和翻譯研究。電子信箱:swiftsoul@163.com

基金項目*本文系江蘇師范大學人文社會科學研究“中國大學生英語學習者模糊限制語習得存在的問題與對策研究”(編號10XWB09)最終成果。

1. 引言

20世紀70年代末,模糊限制語習得開始進入二語習得研究領域。近年來,英語作為外語的學習者(EFLL)模糊限制語習得已經迅速發展成為研究者們關注的一個熱點。早期關注的是在口語中使用的模糊限制語;后期主要探討在書面語篇中使用此類詞語時存在的問題。已有研究發現EFLL與本族語者(NS)使用的模糊限制語在質和量兩方面均存在差異,但所得結論并不一致,這說明對此進一步研究十分必要。同時,已知研究均屬共時性研究,無法揭示EFLL模糊限制語習得的發展特征,不能為指導其提高模糊語用能力提供具有針對性的有效方案。因此,我們決定采用基于語料庫的中介語對比法和界面研究法綜合考察我國大學英語學習者(CCEFLL)模糊限制語習得存在的主要問題和發展特征,并探討相應的解決方案。

2. 文獻回顧

國外EFLL模糊限制語習得研究起步較早,始于20世紀70年代末。Kasper(1979:274)發現德國EFLL的中介語口語中存在情態消減現象,認為是“對作為語用范疇的情態缺乏認知的結果”。K?rk?inen(1990)觀察到芬蘭EFLL使用的模糊限制語在數量與類型上均比NS少,而且傾向于頻繁使用有限的幾個。K?rk?inen和Schr?der(1997)發現EFLL似乎更喜歡使用明示性模糊限制語,因為這些詞語具有命題內容與表達意圖。Nikula(1997)發現芬蘭EFLL在對話中使用模糊限制語的頻率很低,不能在人際關系凸顯語境中恰當使用此類詞語。該研究進一步驗證了K?rk?inen(1990)的觀察結果。

EFLL在書面語篇中使用模糊限制語時也存在類似問題。Ventola和Mauranen(1990)發現芬蘭高水平EFLL傾向使用數量有限的幾個模糊限制語,類型單一,缺乏變化(引自Markkanen & Schr?der 1997)。Ventola(1992)對EFLL學術寫作中跨文化問題的研究也證實了上述發現。Clyne(1991)觀察到德國EFLL不能像NS那樣恰當使用模糊限制語,而發現大量閱讀科技文章可以促進其模糊語用能力的發展。因此,他認為母語遷移和目標語文化是影響EFLL恰當使用模糊限制語的重要因素。Hyland和Milton(1997)的研究表明香港高中EFLL在應試作文中使用的模糊限制語在類型與數量方面均較有限,觀點表達比較肯定,在傳達確定性程度方面存在明顯欠缺。Luukka和Markkanen(1997)指出芬蘭EFLL能夠在口語中得體地使用模糊限制語,卻不能在書面語篇中恰當運用這類詞語,認為書面語篇中使用的模糊限制語更難以習得。Flowerdew(2000)發現香港高中EFLL傾向于在書面語篇中少用模糊限制語,導致其書面用語過于直接。Gabrielatos和McEnery(2005)的結論是碩士階段的NS與EFLL在學術論文中均傾向于集中使用數量有限的幾個模糊限制語,但前者使用此類詞語的頻率遠高于后者。然而,McEnery和Kifle(2002)卻觀察到厄立特里亞中學EFLL在議論文中使用模糊限制語的頻率高于同等水平的NS。

國內研究者首先關注的是EFLL在科技和學術語篇中使用的模糊限制語。劉珍(2001)發現EFLL在科技論文中使用模糊限制語的數量和頻率均明顯低于NS學者,母語遷移是造成這種差異的重要原因。胡立敏(2010)等做了此類研究,結論與上述研究類似。大學EFLL模糊限制語習得也是國內研究者關注的一個熱點。王馳宇(2008)指出我國大學專業EFLL使用的模糊限制語在類符上遠少于NS,在頻率上卻明顯高于后者。張莉飛(2009)做了類似研究,結果顯示我國大學專業EFLL與英美大學生均傾向于集中使用情態助動詞,但前者明顯過度使用。鄧琳(2010)認為,我國大學高水平EFLL在口語中使用的模糊限制語與NS不存在顯著差異,但前者存在過多或者過少使用某些詞語的情況。吳蕾和張繼東(2011)卻認為我國EFLL和NS在口語中使用的模糊限制語存在顯著差異。

上述研究均從歷時角度考察學習者模糊限制語習得,不能揭示其發展性特征。再者,研究結果在很大程度上矛盾,表明仍需對EFLL模糊限制語習得進行進一步考察。最后,國內相關研究大多采用了基于語料庫的中介語對比分析法,研究方法和研究語料均較為單一。因此,本研究在方法和語料方面作了適當調整,以期更加全面地探討CCEFLL在模糊限制語習得方面存在的主要問題。

3. 研究設計

3.1問題

本研究主要回答以下三個問題:(1)中國大學EFL學習者(CCEFLL)與NS在同類體裁書面語篇中使用的模糊限制語有無顯著差異?(2)CCEFLL與NS在請求和拒絕言語行為中使用的模糊限制語有無顯著差異?(3)CCEFLL模糊限制語習得呈現怎樣的發展趨勢?具有哪些顯著特征?

3.2方法與工具

本研究主要采用基于語料庫的中介語對比分析法、截面研究法和語篇補全測試法。我們采用基于語料庫的中介語對比分析法探討CCEFLL與NS在同類體裁書面語篇中使用的模糊限制語是否存在顯著差異。所使用的語料庫是CCEFLL議論文語料庫(CCEFLAC)和NS議論文語料庫(NSAC)。前者由278篇英語專業學生寫作的議論文構成,全部來自文秋芳等(2005)編著的《中國學生英語口筆語語料庫(1.0版)》所附帶小語料庫;后者由211篇美國大學生撰寫的議論文組成,來自Sylvain Granger主持建設的魯汶英語本族語作文語料庫。CCEFLL議論文語料庫詞數為85748,類形符比為6.50,平均詞長為4.56,平均句長為15.60;NS議論文語料庫詞數為169274,類形符比為6.69,平均詞長為4.70,平均句長為18.63。兩者語料體裁一致,基本參數無顯著差異,具有可比性。

語篇補全測試是語用學研究中廣泛使用的數據收集手段。我們使用該工具收集所需語料和數據以分析CCEFLL與NS在請求和拒絕言語行為中使用的模糊限制語是否存在顯著差異。本研究采用的語篇補全測試問卷為Sasaki(1998)設計,由八個日常生活情景構成,包括四個請求和四個拒絕,每個情景涉及三個變量,即權力關系、社會距離和強加程度(引自彭文婷2007)。參加測試的受試共計127名,其中36名NS受試,系美國某大學本科生,包括25男生,11名女生;91名CCEFLL受試,系江蘇省某高校本科生,包括58名男生和33名女生。所有測試均在課上完成,NS受試平均用時約20分鐘,而CCEFLL受試約25分鐘。所收集NS語料詞數為5829,CCEFLL語料為16016。

為歷時考察CCEFLL模糊限制語習得發展特征,我們采用了基于語料庫的截面研究法。所用EFLL語料庫為CCEFLAC,內有278篇議論文,其中一年級64篇,詞數為21145,平均詞長為4.33,平均句長為13.60;二年級60篇,詞數為19695,平均詞長為4.57,平均句長為16.04;三年級64篇,詞數為19880,平均詞長為4.67,平均句長為16.13;四年級90篇,詞數為25028,平均詞長為4.68,平均句長為16.82。四個年級學生的英語水平存在顯著差異。基于上述統計結果和學習年限,我們把一、二年級英語專業學生看作低水平大學EFLL,把三、四年級英語專業學生看作大學高水平EFLL。參照語料庫為NSAC。

3.3數據收集與分析

為準確識別模糊限制語,本研究采用了Hyland(1998)和Prince等(1982)提出的分類模式及吳光亭(2011)提出的多方印證識別法。語境分析法是識別模糊限制語的主要方法,為大多數研究所采用,但具有一定程度的主觀性,影響研究結果的可靠性。為此,我們決定采用多方印證識別法。Hyland(1998)將NS在學術語篇中使用的模糊限制語分成兩組:詞匯類和策略類,其中前者約占85%,后者約占15%。為便于檢索和統計,回答第一和第三個問題時,本研究僅統計語料中使用的65個詞匯模糊限制語。這些詞語在NS書面語篇中使用頻率最高,包括7個情態助動詞、18個動詞、12個形容詞、18個副詞和10個名詞。回答第二個問題時,本研究采用Prince等(1982)分類模式統計語料中使用的詞匯模糊限制語和少量策略模糊限制語。借助WordSmith提供的Concord檢索出語料中含有這些詞語的檢索行,然后利用多方印證識別法人工識別每個檢索行中的模糊限制語,刪除不合格索引行,以統計每個語料庫中使用模糊限制語的類符數和頻率。

4. 結果與討論

4.1研究結果

4.1.1研究問題一

本研究所用的65個詞匯模糊限制語,64個出現在NS語料(NSAC)中,占總數的98.46%;52個出現在CCEFLL語料(CCELAC)中,占總數的80.00%。因此,NS使用這些詞語的比例高出CCEFLL 18.46個百分點。就頻率而言,兩者也存在明顯差異,NS使用這些詞語的頻率是24.74每千詞,CCEFLL的是18.94每千詞,前者比后者高出30.62%。我們還發現CCELAC中使用頻率最高的10個模糊限制語的使用頻數所占比例為74.38%,NSAC中的使用頻數所占比例僅為67.74%。這些數據表明:CCEFLL在議論文語篇中使用模糊限制語的類符數明顯少于NS,總體頻率均明顯低于后者;兩者均傾向于集中使用某些詞語,但CCEFLL使用這些詞語的集中程度明顯高于NS。

從類型上分析,CCEFLL和NS使用的模糊限制語也存在明顯差異。如表1所示,NS和CCEFLL使用情態助動詞的頻率均非常高,而使用其類型模糊限制語的頻率均較低,不同的是NS使用情態助動詞、動詞、形容詞和名詞四種模糊限制語的頻率均高于CCEFLL,但是他們使用副詞的頻率稍微低于后者。從比例上分析,NS主要依靠情態助動詞、動詞、副詞和名詞四種類型表達不確定性,而CCEFLL則主要使用情態助動詞、動詞和副詞。需要注意的是,CCEFLL使用情態助動詞和副詞的比例均明顯高于NS,但是他們使用其它類型模糊限制語的比例顯著低于后者,尤其是動詞和名詞。

表1 模糊限制語在語料庫中的使用頻率與比例

(續表)

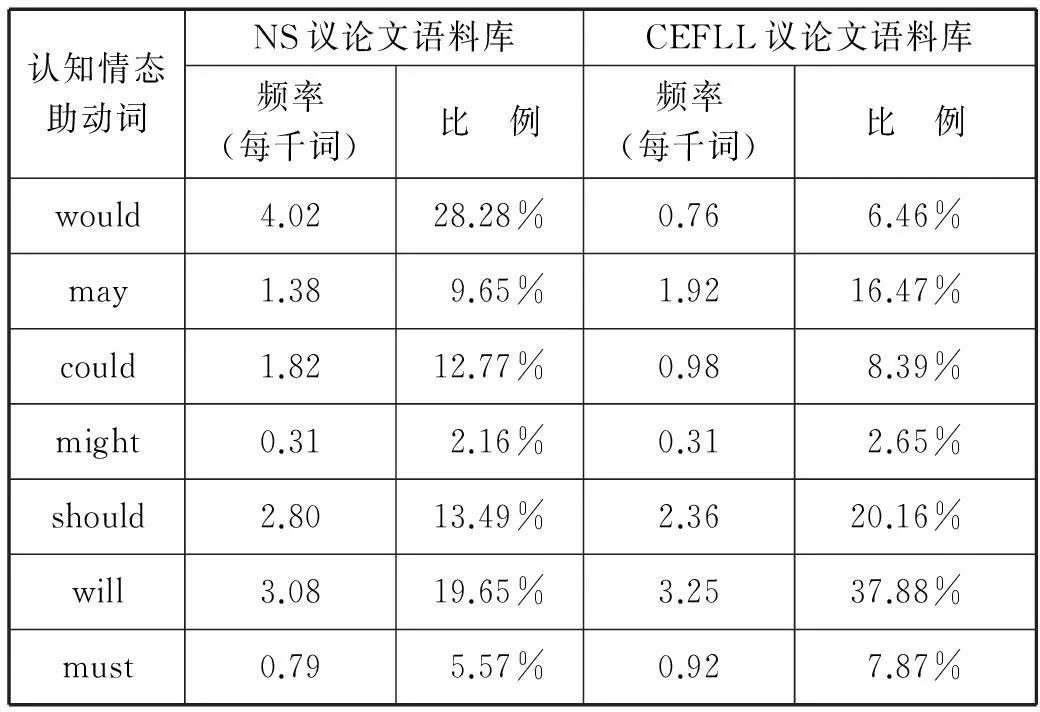

CCEFLL和NS對具體模糊限制語的使用也存在差異。我們以情態助動詞為例來對此做具體分析。NS書面語篇中常用作模糊限制語的七個情態助動詞,即could、may、might、must、should、will和would在兩個語料庫中均被大量使用,但每個詞在各語料庫中的使用頻率和比例不盡相同(詳見表2)。NS使用would、should和could的頻率明顯高于CCEFLL,但CCEFLL使用will、must和may的頻率明顯高于NS;兩者使用might的頻率卻完全相同。同時,我們發現兩者在使用would方面差異最為顯著,因為NS使用該詞的頻率是CCEFLL的5.3倍!從比例上看,NS使用would和could的比例明顯高于CCEFLL,而他們使用其它五個詞的比例明顯低于后者;NS傾向于集中使用would、will、should和could傳達認知意義,而CCEFLL則主用使用will、should和may。上述差異表明CCEFLL在書面語篇中喜歡大量使用語氣較強表意較肯定的動詞,如will、should和may,而NS主要使用語氣委婉表意不確定的詞語,如would和could。

表2 認知情態助動詞在語料庫中的使用頻率與比例

情態助動詞would用作模糊限制語時主要表達三種認知意義。第一種是表示假設(Perkins 1983),即對未來行為或狀態的假設,其根據通常是先前的理論或者經驗,而實現這種假設的前提條件主要由條件從句表達(Hyland 1998)。第二種是表示推斷,即“對過去行為或者狀態的推斷”(Coats 1983:208),其依據是可預見性行為或狀態,通常指涉過去的時間點(Hyland 1998)。第三種是表示禮貌或者不確定,主要用來“避免做出直接斷言”(Coats 1983:218)。如表3所示,CCEFLL和NS在使用would方面也存在明顯差異。首先,CCEFLL只使用would的兩個認知意義而NS三個均使用;其次,CCEFLL使用“假設”和“推斷”的頻率均顯著低于NS,但前者使用“推斷”的比例顯著高于后者。這些差異反映了CCEFLL對模糊限制語would的語義習得存在不充分和不均衡的問題。

表3 would在語料庫中的語義分布

4.1.2研究問題二

本研究收集的NS受試語料中有模糊限制語361個,頻率為61.93每千詞;CCEFLL語料中有928個,頻率為57.94每千詞。因此,總體而言,CCEFLL在請求與拒絕言語行為中使用模糊限制語的頻率明顯低于NS。

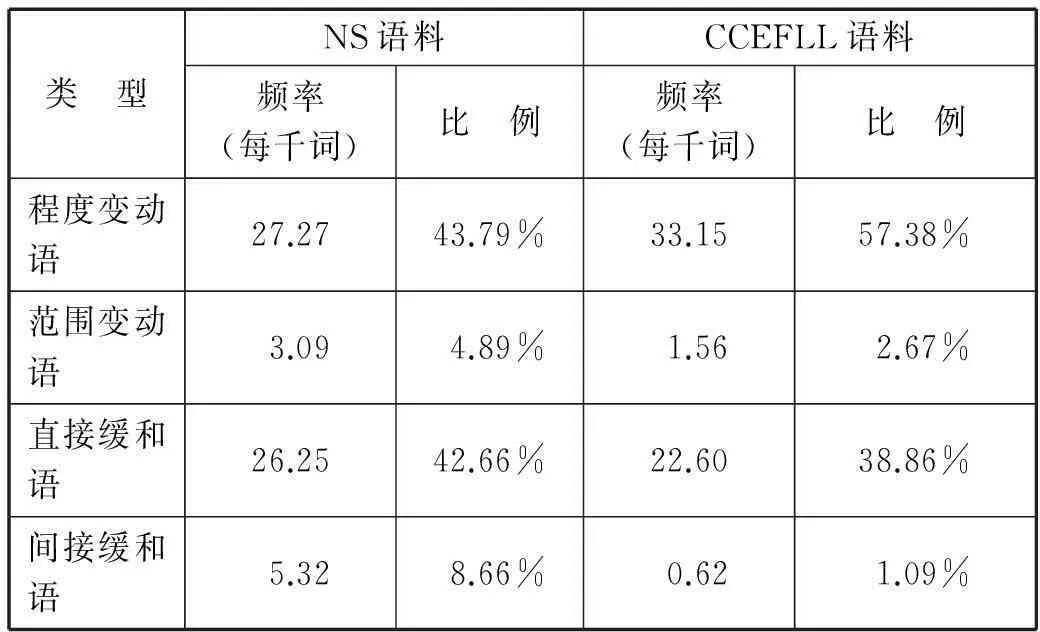

CCEFLL和NS使用的模糊限制語在類型方面也存在顯著差異。如表4所示,CCEFLL使用的程度變動語在頻率和比例上均明顯高于NS,但后者使用的范圍變動語、直接緩和語和間接緩和語在頻率和比例上均明顯高于前者,尤其是緩和型模糊限制語。從比例上分析,二者均偏重使用程度變動語和直接緩和語,但CCEFLL使用者兩類詞語的集中程度更高,比例高達96.24%。程度變動語的使用表明說話者提供的信息與原型情景密切相關但不完全匹配。CCEFLL在請求和拒絕話語行為中大量使用這種模糊限制語意在限制話語信息的真實程度,而不是對命題內容的真實性做出實質性承諾。

程度變動語主要由強化語和弱化語兩類構成,我們把其它程度變動語歸入其它類。表5中數據顯示,CCEFLL使用強化語的頻率與比例均顯著高于NS,但其使用弱化語的頻率與比例均顯著低于后者。需要指出的是,CCEFLL使用強化語的比例高達55.47%,遠遠超過NS的38.33%。強化語的功能是增強集合成員的隸屬度,從而使說話者傳遞的信息更加真實與完整;弱化語則與之相反,削弱話語信息的真實性和完整性。這表明CCEFLL傾向于傳遞更加真實與完整的信息,從而使請求或拒絕更容易被對方接受。

表4 模糊限制語在話語行為中的使用頻率與比例

表5 程度變動語在話語行為中的使用頻率與比例

4.1.3研究問題三

統計結果表明,低水平大學EFL學習者(LCCEFLL)使用模糊限制語的類符數為42,高水平大學EFL學習者(HCCEFLL)為43,而NS為64,因此LCCEFLL和HCCEFLL使用的類符數均不及NS的70%,這表明兩者使用的模糊限制語均比較有限。同時,我們看到HCCEFLL比LCCEFLL多使用一個模糊限制語,這至少可以反映一個趨勢:隨著英語水平的提高,CCEFLL使用模糊限制語的類符數呈現增長趨勢。此外,LCCEFLL使用此類詞語的頻率為19.47每千詞,HCCEFLL為18.46每千詞,而NS為24.74每千詞。這表明LCCEFLL和HCCEFLL使用模糊限制語的頻率均顯著低于NS,即兩者均存在少用此類詞語的問題。同時,這些數據也表明HCCEFLL使用這些詞語的頻率稍低于LCCEFLL,但這種差異不具顯著性。

LCCEFLL與HCCEFLL使用各類模糊限制語的頻率和類符數也存在差異。如表6所示,LCCEFLL、HCCEFLL和NS均高頻使用了7個情態助動詞,但LCCEFLL使用這些詞語的頻率更接近NS,而HCCEFLL與NS差距顯著。這似乎表明CCEFLL使用此類詞語的頻率與其英語水平成反比。但HCCEFLL使用動詞的類符數和頻率均明顯高于LCCEFLL,因而更接近NS。因此,我們可以認為隨著EFL水平的提高,HCCEFLL使用此類詞語的能力逐漸提高。盡管LCCEFLL使用副詞的類符比HCCEFLL少一個,但前者使用此類詞語的頻率更接近NS。這或許表明LCCEFLL使用此類詞語的能力高于HCCEFLL。HCCEFLL和LCCEFLL使用形容詞的類符數均顯著少于NS,相當于后者的50%,這表明兩者使用此類詞語的能力均顯著低于NS。但是,盡管LCCEFLL使用此類詞語的類符數比HCCEFLL多一個,后者的使用頻率卻遠高于前者,所以我們似乎可以認為HCCEFLL使用此類詞語的能力更接近NS。另外,LCCEFLL使用名詞的類符數和頻率均明顯大于HCCEFLL,且與NS的差距較小,這表明CCEFLL使用此類詞語的能力與其英語水平成反比。

表6 不同水平大學EFL學習者使用模糊限制語的頻率(每千詞)與類符數

我們發現NS使用頻率最高的10個模糊限制語依次是would(4.02每千詞,下同)、will(3.08)、should(2.80)、could(1.82)、may(1.38)、must(0.79)、seem(0.77)、believe(0.76)、most(0.67)和think(0.64);HCCEFLL使用頻率最高的10個詞依次是will(4.31)、may(2.03)、should(2.00)、often(0.89)、think(0.89)、could(0.80)、would(0.80)、most(0.60)、must(0.51)和quite(0.49);LCCEFLL使用頻率最高的10個詞包括will(4.52)、should(2.74)、may(1.81)、must(1.37)、could(1.18)、think(1.10)、would(0.71)、opinion(0.71)、seem(0.42)和sometimes(0.42)。上述統計數據表明,NS使用頻率最高的10個模糊限制語中8個出現在HCCEFLL語料中使用頻率最高的10個模糊限制語之列,7個出現在LCCEFLL語料中使用頻率最高的10個模糊限制語之中。因此,從類符數量角度分析,HCCEFLL使用的高頻模糊限制語的能力比LCCEFLL更接近NS。另外,從類符頻率角度分析,我們發現LCCEFLL使用will、must和think的頻率均高于HCCEFLL,而后者使用這些模糊限制語的頻率更接近NS。同時,我們也觀察到LCCEFLL使用would的頻率卻低于HCCEFLL,這種差異表明后者對該詞的使用比前者更接近NS。我們還注意到LCCEFLL使用頻率最高的10個模糊限制語的使用頻數占其所使用模糊限制語總頻數的77%,而對HCCEFLL而言這個數字是72.3%。這些差異均表明HCCEFLL使用模糊限制語的能力高于LCCEFLL。

4.2討論

上述研究結果表明CCEFLL與NS在書面數篇和言語行為中使用的模糊限制語在數量和頻率上均存在差異,造成這些差異的主要原因有五個。

首先,模糊限制語的本質特征是造成CCEFLL難以系統習得和得體使用這些語言形式的根本原因。模糊限制語本質特征是“語義多元與語用多元”(Hyland 1998:156)。大多數模糊限制語具有一系列不同的語義。例如,情態助動詞could可以表達“能力”、“允許”和“可能”等意義(Palmer 1986);Coates(1983)甚至認為該詞可以表達7個不同的意義。同時,“詞語本身無意義,其意義是由所在的話語賦予的”(Hyland & Milton 1997:185)。因此,在大多數情況下,我們很難確定單個模糊限制語的確切語義。此外,模糊限制語表達的具體意義隨著語境變化而變化(Hyland 1998:156),既可以傳遞“作者對所指信息真實性的確信”,也可以“維系作者與讀者之間的關系”(Hyland & Milton 1997:185)。另外,英語中可以用作模糊限制語的語言形式種類繁多,數量相當可觀。Holmes(1988)指出,除去情態助動詞,英語中可以用作模糊限制語的詞匯形式至少有350個。此外,英語中還有許多非詞匯模糊限制語,例如條件狀語從句、疑問句、時態和對比標記語等(Perkins 1983)。

其次,學術文化差異是導致CCEFLL少用模糊限制語的中心因素。英美寫作傳統的構建基礎是亞里斯多德理念,即直接、思辨和論證,直接論述文章中心思想和公開闡釋作者觀點通常被視為學術語篇要素,但英美學術寫作也存在一定程度的間接和模糊。Channel(1994)指出學術寫作中的間接和模糊意在避免精確,經常與謹慎同現,取決于學術寫作的具體語境和作者對得體的理解。在Atkinson(1991)看來,間接、模糊和禮貌等學術寫作慣例已經成為英美科技寫作的規范(引自Hinkel 1997)。與英美學術傳統不同,我國修辭傳統的基礎是儒家、道家和佛家的哲學規范,其基本思想是維持讀者與作者之間的和諧關系,避免強加于人。因此,直接的爭辯與勸說在我國書面語篇中罕見。Matalene(1985:801)指出“在書面語篇中間接表述,期待讀者推斷出所言之意,而不是明確表達是漢語修辭的典型特征”(引自Hinkel 1997:363)。因此,模糊限制觀點和命題以避免強加于人與突顯表意的間接性是漢語書面語篇的傳統特征。上述分析表明,模糊限制語在兩種學術文化中均廣泛使用,但是在書面語篇中所使用模糊限制語的數量和類型是約定俗成的(Myers 1989),主要取決于所涉及語言社區的規范和語篇生成所涉及的具體語境(Swales 1990,引自Hinkel 1997)。因此,Hyland(1998:219)在考察EFL學習者在學術寫作中使用的模糊限制語時指出,導致EFL學習者不當使用此類詞語的中心因素是“學術寫作標準的文化差異”。

再次,漢語負遷移是影響CCEFLL不當使用模糊限制語的語言因素。如上文所述,書面語篇慣例取決于所涉及文化和語言,得體使用模糊限制語的規范是約定俗成的。文獻研究表明,大量研究證實本族語言和文化的修辭偏好會始終顯現在EFL學習者的書面語篇中(Hyland 1998)。因此,我們認為CCEFLL可能將漢語學術寫作規范遷移到英語寫作中,這可能是他們趨向于少用模糊限制語的主要原因之一。本項研究的結果表明,CCEFLL趨向于過度使用某些模糊限制語,如will、may、think和often。這可以歸因于現代漢語的負遷移。Lyons(1981:238)指出,不同語言使用不同語言手段表達具體的認知情態。我們發現CCEFLL使用的認知動詞think主要出現在語言結構Ithink中,而現代漢語中有許多類似結構,如我認為,我想等。

第四,語言能力也是影響CCEFLL正確得體使用模糊限制語的重要語言因素。在本研究中,美國大學生的語言能力明顯高于CCEFLL,這可以解釋為什么后者趨向于少用模糊限制語。我們發現CCEFLL在書面語篇和言語行為中沒有使用maintain、hypothetically等詞,可能是因為這些詞語還沒有被切實掌握。另外,我們發現有些詞語出現在CCEFLL語料中,但是這些詞語并沒有被用作模糊限制語,如around在語料中一直被用作介詞修飾方位名詞,而不是用作模糊限制語修飾數詞。這至少表明,CCEFLL對如around這樣的小詞缺乏充分的認知。這些發現反映了CCEFLL在詞匯知識廣度和深度上與NS存在顯著差距,即其詞匯能力明顯低于NS。這一點,已經被許多相關研究證實。因此,我們認為英語語言能力是影響CCEFLL正確得體使用模糊限制語的重要因素。

最后,正確指導缺位是導致CCEFLL不能系統深入習得模糊限制語的外部因素。Hyland和Milton(1997:186)注意到模糊限制語的價值“被寫作手冊、文體指南和ESL教材嚴重忽視或者錯誤表述”。Hyland(1998:222)發現許多文體指南書籍對模糊限制語不是只字不提就是“自相矛盾地斷言”,有些寫作指導書籍甚至建議寫作者避免做出非確定性評價,理由是模糊限制語使文本喪失確定性和力量或者使作者避免承擔責任和削弱判斷。我們的調查結果表明,國內出版的EFL寫作教程和寫作手冊等書籍幾乎無一例外的無視模糊限制語這種語言形式的存在。自然,寫作教師也不會關注這些詞語在寫作中的重要價值。

5. 結語

我們重點考察了CCEFLL模糊限制語習得中存在的主要問題和發展特征。總體而言,CCEFLL在議論語篇和言語行為中使用的模糊限制語在類符數量上明顯少于NS,在總體頻率上顯著低于后者。具體而言,在議論語篇中CCEFLL使用認知副詞的頻率稍微高于NS,而后者使用認知情態助動詞、動詞、形容詞和名詞的頻率明顯高于前者,盡管兩者均高度集中使用情態助動詞,低頻使用形容詞。另外,CCEFLL偏重使用情態助動詞和副詞,而NS傾向于使用情態助動詞和動詞。在言語行為中,CCEFLL使用的程度變動語在頻率和比例上均明顯高于NS,但后者使用的范圍變動語、直接緩和語和間接緩和語在頻率和比例上均明顯高于前者,尤其是緩和語,盡管二者均偏重使用程度變動語和直接緩和語,但前者使用者這兩類詞語的集中程度更高。我們的個案分析表明:第一,CCEFLL偏重大量使用語氣較強表意較肯定的情態助動詞,而NS主要使用語氣委婉表意不確定的情態助動詞;第二,CCEFLL只使用would的兩個認知情態意義而NS使用該詞的三個認知情態意義,而且前者使用這兩個意義的頻率均顯著低于NS;第三,CCEFLL使用強化語的頻率與比例均顯著高于NS,但他們使用弱化語的頻率與比例均顯著低于后者。

CCEFLL模糊限制語習得的發展特征較為復雜。首先,隨著英語水平的提高,CCEFLL使用模糊限制語的類符總量在增加,但是他們使用此類詞語的整體頻率在降低。其次,CCEFLL使用各類模糊限制語的能力與其英語水平之間的關系呈現多元化發展趨勢,主要表現在以下五個方面:第一,LCCEFLL使用情態助動詞的頻率接近NS,而HCCEFLL使用這些詞語的頻率與NS差距顯著;第二,LCCEFLL使用副詞的類符數比HCCEFLL少1個,但前者使用此類詞語的頻率更接近NS;第三,HCCEFLL使用動詞的類符數和頻率均明顯高于LCCEFLL;第四,LCCEFLL使用形容詞的類符數比HCCEFLL多1個,但后者使用者該類詞語的頻率卻遠遠高于前者;第五,LCCEFLL使用名詞的類符數和頻率均明顯大于HCCEFLL,而且與NS差距較小。

我們認為影響CCEFLL正確習得和得體使用模糊限制語的主要因素有五個,即模糊限制語屬性、中英學術文化差異、現代漢語負遷移、EFL學習者語言能力和學術寫作指導嚴重缺位。基于這些認識,我們認為要解決CCEFLL模糊限制語習得中存在的上述主要問題,需要重點做好三個方面的工作。第一,提高學習者模糊限制語使用意識。CCEFLL傾向于少用模糊限制語,主要是因為他們沒有認識到使用模糊限制語是英美學術寫作的重要慣例。因此,首先,我們須讓學習者認識到專家作者在學術論文頻繁使用模糊限制語。其次,通過使用篩選文本片段,讓學習者意識到模糊限制語對話語的影響。最后,我們應該讓學習者認識到模糊限制語的使用是一種話語策略。第二,正確指導學習者使用模糊限制語。影響學習者足量得體使用模糊限制語的另一個重要因素是正確指導的嚴重缺位。指導學習者提高模糊限制語應用能力應該重點關注詞匯模糊限制語,因為此類詞語在學術語篇中使用頻率較高,也較易習得。我們指導學習者時應當以高頻模糊限制語為重點,既可以盡快讓其熟悉模糊限制語概念,又可以助其樹立使用此類詞語的信心。第三,提高學習者語言能力。總體而言,CCEFLL的模糊限制語使用能力隨著英語水平的提高而增強。對CCEFLL而言,我們認為重點是提高其詞匯能力,包括詞匯知識廣度和深度兩個方面。

參考文獻

Channell, J. 1994.VagueLanguage[M]. Oxford: Oxford University Press.

Coates, J. 1983.TheSemanticsoftheModalAuxiliaries[M]. London & Canberra: Croom Hlem.

Clyne, M. 1991. The socio-cultural dimension: the dilemma of the German-speaking scholar [A]. In H. Schr?der (ed.).Subject-orientedTexts[C]. Berlin/New York: Walter de Gruyter. 49-67.

Flowerdew, L. 2000. Investigating referential and pragmatic errors in a learner corpus [A]. In L. Burnard & T. McEnery (eds.).RethinkingLanguagePedagogyfromaCorpusPerspective[C]. Frankfurtam main: Peter Lang Publishers. 117-24.

Gabrielatos, C. & T. McEnery. 2005. Epistmic modality in MA dissertations [A]. In Fuertes P. A. Olivera (ed.).LenguaySociedad:Investigacionesrecientesenlingüísticaaplicada[M]. Lingüística y Filología. No. 61. Valladolid: Universidad de Valladolid. 311-31.

Holmes, J. 1988. Doubt and certainty in ESL textbooks [J].AppliedLinguistics9: 20-44.

Hyland, K. & J. Milton. 1997. Qualification and certainty in L1 and L2 students’ writing [J].JournalofSecondLanguageWriting6(2): 183-205.

Hyland, K. 1998.HedginginScientificResearchArticles[M]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Kasper, G. 1979. Communication strategies: modality reduction [J].TheInterlanguageStudiesBulletin4(1): 266-83.

K?rk?inen, E. 1990.ModalityasaStrategyinSpokenInteraction[D]. Oulu: University of Oulu.

Luukka, M. & R. Markkanen. 1997. Impersonalization as a form of hedging [A]. In R. Markkanen & H. Schroder (eds.).HedgingandDiscourse[M]. Berlin: Walter de Gruyter. 168-87.

Lyons, J. 1981.Language,MeaningandContext[M]. London: Fontana.

Markkanen, R. & H. Schr?der. 1997. Hedging: A challenge for pragmatics and discourse analysis [A]. In R. Markkanen & H. Schr?der (eds.).HedgingandDiscourse[M]. Berlin: Walter de Gruyter. 3-18.

McEnery, T. & N. Kifle. 2002. Epistemic modality in argumentative essays of second-language writers [A]. In J. Flowerdew (ed.).AcademicDiscourse[M]. London: Longman Pearson Education. 182-95.

Myers, G. 1989. The pragmatics of politeness in scientific articles [J].AppliedLinguistics10(1): 1-35.

Nikula, T. 1997. Inerlanguage view on hedging [A]. In R. Markkanen & H. Schr?der (eds.).HedgingandDiscourse[M]. Berlin/New York: Walter de Gruyter. 188-207.

Palmer, F. R. 1986.MoodandModality[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Prince, E. F., R. J. Frader & C. Bosk. 1982. On hedging in physician discourse [A]. In R. J. di Prieto (ed.)LinguisticsandtheProfessions[M]. Hillsdale: ABLEX. 83-97.

Perkins, F. R. 1983.ModalExpressionsinEnglish[M]. Norwood: ABLEX.

Ventola, E. 1992. Writing scientific English: Overcoming intercultural problems [J].InternationalJournalofAppliedLinguistics(2): 191-220.

鄧琳.2010.中國大學生與英語本族語者口語中模糊限制語的對比研究[D].長沙:湖南大學.

摘要胡立敏.2010.英漢科技論文英文中的模糊限制語的對比研究[D].杭州:浙江工商大學.

劉珍.2001.英語科技論文中模糊限制語的中介語視角研究[D].西安:西北師范大學.

彭文婷.2007.模糊限制語的語際語用學視角研究[D].徐州:江蘇師范大學.

王惠靈.2005.以漢語為母語的二語學習者英語學術論文中模糊限制語分析[D].大連:大連海事大學.

文秋芳等.2005.中國學生英語口筆語語料庫[M].北京:外語教學與研究出版社.

吳蕾、張繼東.2011.論模糊限制語使用的差異——基于COLSEC和COCA的對比分析[J].東華大學學報(社會科學版)11(1):26-30.

吳光亭.2011.模糊限制語:界定、分類與識別[J].重慶交通大學學報(社會科學版)11(6):123-26.

張莉飛.2009.基于語料庫的大學生英語議論文中模糊限制語的使用研究[D].上海:東華大學.

(責任編輯吳詩玉)