論認知文體學近十年的發展現狀與趨勢

韓玉潔

(長江大學 外國語學院,湖北 荊州 434020)

一、認知文體學的學科背景和界定

認知文體學是一門跨學科領域的新興學科,既把認知語言學、文體學、文學和認知心理學等合并研究,是近年來在文體學領域發展最快的一個流派。

“認知文體學”這一術語最早出現于20世紀90年代,之后面世的第二版《文體學詞典》中收錄了此詞條。這一領域中有的研究者把“認知文體學”和“認知詩學”當作通用的術語。

2002年,Semino和Culpeper在《認知文體學》這部論文集中將“認知文體學”界定為跨語言學、文學研究和認知科學的新的文體學流派[1]76。同年,Stockwell的《認知詩學》一書的簡介中“認知詩學”被界定是“思考文學的一種新的方式,將認知語言學和心理學運用于文學文本分析[2]32。這兩個定義有異曲同工之處。在2001年出版的《文體學詞典》第2版中,Katie Wales將兩個術語列為同義名稱。從2002年到2003年有三本“認知文體學”相關著作陸續面世,奠定了認知文體學的地位:《認知文體學:語篇分析中的語言和認知》、《認知詩學導論》、《認知詩學實踐》。

我國學者蘇曉軍給認知文體學的界定是“文體學研究的傳統是對語篇進行明確精辟細致的分析,語言的認知研究強調對語言生成與接受背后的認知結構和認知過程進行有理論指導的系統分析,認知文體學追求這兩者之間的結合”[3]144。

Burke(2006)指出“認知文體學試圖描寫和解釋讀者在與(文學)語言接觸時的思維情況,這類語篇既可以是勸誘性的,也可以是修辭性的”[4]510。這個理論在閱讀中舉足輕重。

二、認知文體學在國內外的研究模式

(一)認知文體學在國外的研究模式

1.對認知文體學的基本理論進行研究。如學者Nagy(2005)從認知角度探討研究文體的基本理論。

2.從認知詩學框架結構內挖掘出認知文體學相關理論進行研究。如學者Stockwell (2002),Gavins和Steen(2003)就從認知詩學中研究并探討了一些分析認知文體學的方法。

3.運用各種認知語言學理論。如學者Semino&Culpeper(2002); Lambrou& Stockwell(2007)用原型理論范疇化、意象圖式、概念隱喻、概念整合等,和廣義的認知科學方法來進行文體分析[5]8。而這種方法是當前領域中最主要的研究模式。

(二)認知文體學在國內的研究模式

我國學者蘇曉軍提出了三種理論框架的認知文體學研究模式。

圖示理論框架內的認知文體學研究

蘇曉軍在研究中借助了Cook的圖示分類:即世界圖式(world schema)、語篇圖式(text schema)和語言圖式(language schema)。

這幾種結構圖示在語篇分析和文學理論中運用尤為突出。世界圖示側重知識和讀者;語篇圖示側重功能結構和形式銜接;語言圖示則側重語言形式、語法和銜接。

三、認知文體學在國內外的應用

(一)認知文體學在文學中的應用

認知文體學在文學中的應用是最多的,包括在詩歌、小說、戲劇等中的應用。下面以一些例子作說明:

在《認知文體學視角下的〈春〉之贊歌》,《艾米莉·狄金森詩歌的認知文體學分析》等文中,作者對詩歌進行了文體分析,結果表明認知語言學的意象圖式、概念隱喻等理論可以幫助讀者深入理解詩歌的思想內容和語言使用技巧。對文學的認知分析,是語言文體分析主流方法中最新的補充。

在《認知文體學視域下的人物塑造》《〈菊花〉的認知文體學解讀》等文中,作者從認知文體學的角度出發,分析小說中的人物塑造,闡釋在認知文體學的視域下,讀者腦海中的人物形象是怎樣形成的。運用認知圖式、認知語境和投射映射等理論闡述人物塑造的影響,再從人物塑造分析模型出發,對先知識、情景模式、文本再現和控制系統分別解析。

在《戲劇認知文體學研究的新突破——評〈貝克特戲劇文本中隱喻的認知研究〉》《認知隱喻、轉喻維度的曹禺戲劇研究》等文中,作者把認知理論中的隱喻與解讀戲劇文本相結合來分析戲劇。對戲劇中的“情感隱喻”、“時間和空間隱喻”、“意象圖式隱喻”、“人體隱喻”、“溫度隱喻”、和“事件結構隱喻”都進行了細致的考察,在表現戲劇主題、人物個性和權勢關系方面有重要作用。

(二)認知文體學在其他領域的應用

認知文體學在其他的領域應用較少,但也有部分研究,有待學者們以后多多涉足。

如在《春節楹聯隱喻的認知文體學初探》一文中,作者借助了春聯在形式、語義結構和意義傳達方面分析了春聯的隱喻特征,旨在讓人們對春聯這種純粹的中國文化形式更懂得認知和欣賞。

在《文體學中拼寫變異的認知研究——以語言注意系統為視角》一文中,作者發現拼寫變異也是構成注意系統的一種因素,這種機制能讓讀者更加注意到變異的書寫內容。此文的側重點與賞析詩歌小說并不相同。

在《科技英語中借代的系統功能文體分析》一文中,作者以科技英語中借代的文體功能為目的,從概念功能、人際功能、語篇功能角度與認知結合進行分析,探討在特定語境中,借代在科技英語文體風格的保持中起積極作用。

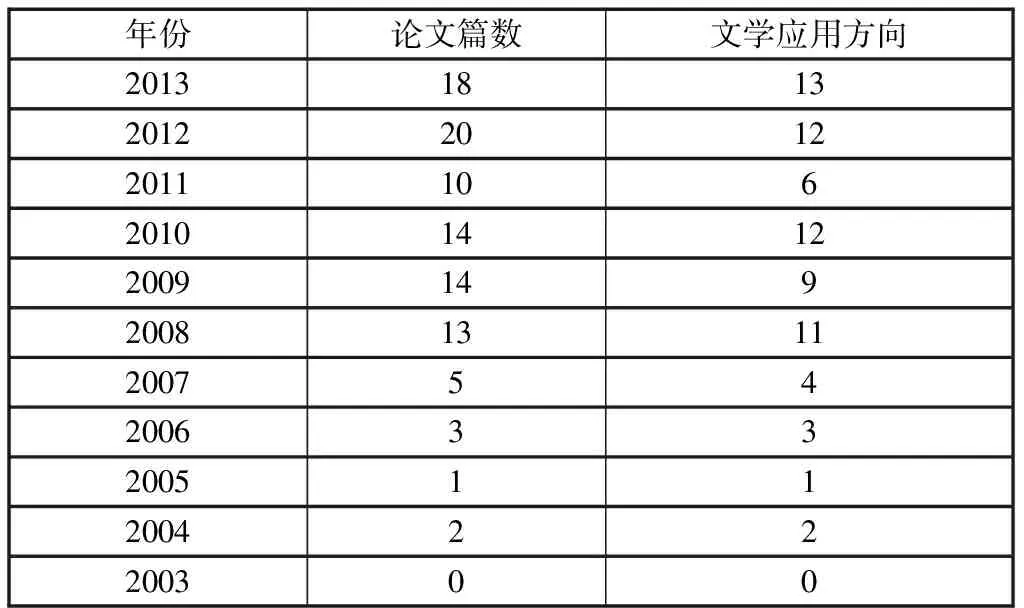

表1 近十年來論文匯總

表1顯示:認知文體學在2007年以前的研究微乎其微,而且基本全部是在文學應用上,但從2008年到現在,研究逐漸增多,而且除文學以外的應用也慢慢增多,說明認知文體學也在各個領域慢慢發展起來。

四、認知文體學的發展前景

認知文體學從認知語言學方面接受了原型理論、認知隱喻、認知語法、圖形與背景等;從文本敘事分析方面,接受了文本世界理論框架和情節逆轉等;從人工智能方面接受了圖式理論分析。認知語言學、話語心理學、認知心理學、神經科學和人工智能的理論將推動認知文體學的發展。

認知文體學能揭示讀者和文本在閱讀中如何產生交互作用[6]5,其研究發現我們大腦的反應機制往往被忽略。認知文體學在文學領域的研究眾多,但在廣告、多媒體、科技文體等方面運用偏少,以后的研究可以往這些領域去深入探討,推動認知文體學的多領域和跨領域發展。

五、結語

本文把近十年來認知文體學的學術文章就其學科背景、定義、國內外的研究模式、應用以及發展前景進行了歸納和分析。得出在認知文體學的研究中存在兩個不足:一是并沒有建立起正規的認知文體學的分析結構框架;二是除了文學領域,在其他領域方面涉獵不足。不過認知文體學之所以發展得很快,也跟學者們的潛心研究是分不開的。再高深的理論也需要與實踐相結合,我國所做的實證方面的研究也是不夠的,這也需要我們在學習國外學者的同時,認清我國認知文體學的發展趨勢,在此基礎上進行拓展和補充。認知文體學作為近十年來新發展起來的文體學流派,有著較大的擴展空間等待著學者們去深入挖掘。

參考文獻:

[1] Semino. E & J Culpeper Cognitive Stylistics [C]. Amsterdam: John Benjamins, 2002.

[2] Stockwell P. Cognitive Poetics [M]. London Routledge, 2002.

[3] 蘇曉軍. 認知文體學研究:選擇性述評[J]. 重慶大學學報. 2008,14(1).

[4] Burke. M. 2004. Cognitive Stylistics in the Classroom. [J]. Style 1.

[5] 賈曉慶,張德祿. 認知文體學理論構建的幾個重要問題探討[J].外語與外語教學,2008,270(3).

[6]申 丹. 談關于認知文體學的幾個問題[J].外國語文,2009,25(1).