俳諧的沉浮:韓愈《毛穎傳》的經(jīng)典化歷程

李三衛(wèi)

俳諧的沉浮:韓愈《毛穎傳》的經(jīng)典化歷程

李三衛(wèi)

(河南大學 文學院,河南 開封 475001)

《毛穎傳》經(jīng)典化的歷程分為三個階段:中唐到五代時期,獨特的藝術(shù)表達和時代文學語境,使其遭受苛酷的嘲諷,但是柳宗元等人的稱許和仿作的出現(xiàn),則是其經(jīng)典化的逐漸開始;從宋到元,隨著宋代古文運動的開展、韓愈地位提升和宋人開放的藝術(shù)襟懷,《毛穎傳》在不斷討論、模擬、典故化中,被精英文人推上了文章經(jīng)典的地位;明清兩代,通過選本的傳播、評點的文章學闡釋和文人學者的進一步抉發(fā),《毛穎傳》在中下層知識分子中也確立了經(jīng)典地位。

韓愈;《毛穎傳》;以文為戲;經(jīng)典化

在中國古代文學史上為某種物品立傳,《毛穎傳》是發(fā)軔之作,“托物作史,以文為戲,自韓昌黎傳毛穎始”[1]。《毛穎傳》借用史書列傳的體式,敘述了毛穎(毛筆)出仕、得寵、衰老、被棄的一生,傳文緊扣事物特性,毛筆的制作使用與傳主的升降浮沉形成奇妙的對照效應,文中典故豐富而恰切,對史傳的模擬又惟妙惟肖,具有強烈的藝術(shù)感染力。毫無疑問的一點是,與韓愈流傳下來的大部分文章相比,《毛穎傳》充滿了戲謔的意味,非常大膽和另類。正因其獨特,自產(chǎn)生之日起,針對此文就產(chǎn)生了很大的爭議:非之者“以其俳”,“大笑以為怪”;譽之者以為“若捕龍蛇,搏虎豹”,充滿了奇崛險怪之美。對韓文的“修辭明道”之作,目前已有多篇論文研究其經(jīng)典化歷程①,但《毛穎傳》等俳諧風格文章的經(jīng)典化研究,則相對不足,這不利于完整準確地認識韓文。因此,以《毛穎傳》為個案,梳理其在歷代的接受情況,闡明其經(jīng)典化的歷程,能夠呈現(xiàn)韓文較少出現(xiàn)的俳諧風格遭受的拒斥、認可和推崇,更能全面地把握韓文接受的歷史過程。

一、中唐至五代:雅正文學觀的拒斥與壓抑的接受境遇

考察韓愈的創(chuàng)作實際,應該說《毛穎傳》不是孤立的特例,而是其有意識寫作的一類文章。作為中唐時期“古文運動”的領(lǐng)袖人物,韓愈在前人經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,扛起復興古文的大旗,并以其出色的創(chuàng)作實踐,使這次運動獲得了成功,顯示出他過人的創(chuàng)造力。正因才力雄健,加之性情好尚的原因,從早年開始,他就寫過一些奇詭的文章,其《上宰相書》說:“亦時有感激怨懟奇怪之辭,以求知于天下。”[2]155《送窮文》更是自評其文:“又其次曰《文窮》:不專一能,怪怪奇奇,不可時施,祗以自嬉。”[2]571除了《毛穎傳》,韓愈文集中的《送窮文》《進學解》《鱷魚文》等,無不具有某種強烈的戲謔意味和創(chuàng)新意識。

而對此類文章,其周圍的師友多有不滿的評論,如與韓愈私交甚篤的裴度就在寫給韓愈弟子李翱的信里說:“昌黎韓愈,仆識之舊矣,中心愛之,不覺驚賞,然其人信美材也。近或聞諸儕類,云恃其絕足,往往奔放,不以文立制,而以文為戲。可矣乎?可矣乎?”[3]5463所謂“以文為戲”,其實指的就是韓愈寫作的“怪怪奇奇”一類文章,顯然對此裴度是不認可的,語氣中頗有“卿本佳人,奈何做賊”的意味。韓愈的另一名弟子張籍更是寫信規(guī)勸:“比見執(zhí)事多尚駁雜無實之說,使人陳之于前以為歡,此有累于令德。”[3]7008認為寫作此類文章會傷及韓愈的聲譽。裴、張二人的意見雖然可能并不是針對《毛穎傳》②,卻體現(xiàn)出當時主流文人對《毛穎傳》等作品的看法。柳宗元《讀韓愈所著〈毛穎傳〉后題》曰:“有來南者,時言韓愈為《毛穎傳》,不能舉其辭,而獨大笑以為怪……且世人笑之也,不以其俳乎?”[4]366可見《毛穎傳》甫一問世,即受到了很多人的譏笑,相比于裴、張等師友善意的規(guī)諷,此類嘲笑顯然要刺耳得多。但他們秉持的觀念無疑是相似的:“以其俳”言其類似俳優(yōu)之文,“以文為戲”“駁雜無實”也在說它不夠端莊認真,兩者同樣體現(xiàn)出深受儒家影響的雅正文學觀。

在鋪天蓋地的非議聲中,最重要的支持來自于“古文運動”的另一位領(lǐng)袖柳宗元。韓愈寫成《毛穎傳》的時候,柳宗元正因“永貞革新”的失敗貶謫南荒,不得一睹其文,直到其妻弟楊誨之南來才將之帶至其處,柳宗元讀后即寫下《讀韓愈所著〈毛穎傳〉后題》一文,將自己閱讀時的感受描述為“若捕龍蛇,搏虎豹,急與之角而力不敢暇,信韓子之怪于文也”[4]366,高度評價了《毛穎傳》的藝術(shù)成就。針對世人的非議嘲笑,柳宗元從兩個方面做出了辯護。首先,《毛穎傳》雖屬戲謔之文,但和儒家進德修身的教化思想并不沖突。他說:“《詩》曰:‘善戲謔兮,不為虐兮。’《太史公書》有《滑稽列傳》,皆取乎有益于世者也。”[4]366引用《詩經(jīng)》和《史記》,指出“謔而不虐”的思想和為滑稽諷諫者立傳由來已久,可參稽于經(jīng)史。又說“故學者終日討說答問,呻吟習復,應對進退,掬溜播灑,則罷憊而廢亂,故有‘息焉游焉’之說。不學操縵,不能安弦。有所拘者,有所縱也”[4]366,引用《禮記·學記》,中心思想落實在“有所拘者,有所縱也”八字。敬慎修習是嚴肅、辛苦的,需要適當?shù)姆潘蓭砩硇牡氖嬲梗础坝兴v”,言外之意,像《毛穎傳》這樣的文章,正是“有所縱”者。其次,韓愈為毛筆立傳,借物言志,亦有益于世道人心。柳宗元寫道:“韓子窮古書,好斯文,嘉穎之能盡其意,故奮而為之傳,以發(fā)其郁積,而學者得以勵,其有益于世歟!”[4]367這里尤其要注意的一點是,柳宗元認為韓愈寫作《毛穎傳》是要“發(fā)其郁積”,即認為韓愈貌似滑稽戲謔的背后其實有著某種憤激之情。

針對基于儒家雅正文學觀的批評,柳宗元的辯護可謂有的放矢,有力地維護了《毛穎傳》最易為人攻擊的軟肋,為后世《毛穎傳》經(jīng)典地位的確立提供了重要的理論支撐。

對《毛穎傳》另一個支持的聲音來自稍晚于韓愈的李肇。不同于柳宗元從文學角度的辯護,他的立場是史學。其《國史補》曰:“沈既濟撰《枕中記》,莊生寓言之類,韓愈撰《毛穎傳》,其文尤高,不下史遷,二篇真良史才也。”[5]55李肇作《國史補》,存“補史之闕”之意,其《國史補序》曰:“予自開元至長慶撰《國史補》,慮史氏或闕則補之意,續(xù)傳記而有不為。”[5]3《毛穎傳》巧妙借用史書列傳體例,所以得到他的肯定。

此一時期,對《毛穎傳》最嚴厲的批評出自五代時官修之史《舊唐書》。《舊唐書》本傳舉出具體的例子批駁韓愈的創(chuàng)作:“然時有恃才肆意,亦有盭孔孟之旨……又為《毛穎傳》,譏戲不近人情,此文章之甚紕繆者。”[6]批評不可謂不重,背后蘊含著時代文學風尚遷轉(zhuǎn)造成的審美觀念的變化。

隨著柳宗元、韓愈的先后去世,唐代“古文運動”后繼乏人,聲勢大不如前,被韓愈寄予厚望的皇甫湜,古文創(chuàng)作日益走上險怪晦澀一路,逐漸被邊緣化,而駢儷文風在晚唐時期重新抬頭,一直延續(xù)到了宋初。五代時期,牛希濟《文章論》曾將其時的文章劃分為兩種不同的類型:“又有釋訓字義,幽遠文意,觀之者久而方達,乃訓誥雅頌之遺風,即皇甫持正、樊宗師為之,謂之難文。今有司程式之下,詩賦判章而已。唯聲病忌諱為切,比事之中,過于諧謔。學古文者,深以為慚。晦其道者揚袂而行,又屈宋之罪人也。”[3]8878有學者曾指出:“這是對當時文壇的貼切描述,從中可以看到當時文章寫作的大致情形,一方面韓愈等人倡導的古文正走向日趨艱深、脫離社會和讀者的道路,因而逐漸被邊緣化;另一方面,科考中起主要作用的時文又大行其道。”[7]在此種文學環(huán)境的影響下,《舊唐書》史臣表現(xiàn)出偏嗜近體詩文(近體詩和駢文),而輕視古體詩文(古體詩和古文)的傾向③,從而對“古文運動”代表人物韓愈評價不高,對“以文為戲”的《毛穎傳》更是表現(xiàn)出明顯的鄙棄。

值得一提的是,雖然這一時期對《毛穎傳》的非議聲此起彼伏,但一些文人卻開始模仿《毛穎傳》寫作類似的游戲文章。此期仿作現(xiàn)存7篇:題名韓愈的《革華傳》(靴)④,司空圖《容城侯傳》(鏡),文嵩《松滋侯傳》(墨)、《好畤侯傳》(紙)、《即墨侯傳》(硯),文嵩(或題陸龜蒙)《管城侯傳》(筆),南唐李從謙《夏清侯傳》(竹席)。從題材范圍來說,除了筆墨紙硯,開始涉及鏡與竹席這些生活用品;在寫法上,幾乎是對《毛穎傳》亦步亦趨的模擬,惟情感基調(diào)大異,如《革華傳》寫靴,司空圖《容城侯傳》寫鏡,從里居、出仕、受寵到被讒、廢老,包括結(jié)尾的“太史公曰”的不平之鳴,幾乎是《毛穎傳》的翻版,再如文嵩(或題陸龜蒙)的《管城侯傳》,同樣以筆為傳主,在情節(jié)上對《毛》也有所借鑒,不過結(jié)尾傳主得以善終,情感比較平和,此與元嵩所作另外三篇《松滋侯傳》(墨)、《好畤侯傳》(紙)、《即墨侯傳》(硯)相類。惟南唐李從謙《夏清侯傳》寫竹席,有寒則被棄之嘆,與《毛穎傳》同調(diào)。

唐五代時期的仿作特點明顯,即對原作的模擬比較簡單,結(jié)構(gòu)甚至情節(jié)都嚴重雷同,但也由此顯示出當時存在著對《毛穎傳》心慕手追的文人,畢竟沒有前作的感召,這種仿作也絕不可能產(chǎn)生。它們與柳宗元、李肇等人的高度贊賞一起,代表了一種推舉《毛穎傳》的文學力量,顯示出這篇文章具備經(jīng)典化的潛質(zhì)。

二、宋元:文學價值的確認、推舉與文本的典故化

韓文在宋代獲得了空前的推尊。宋初,柳開、穆修等人已開始學習韓文、校勘韓集,致力于推廣,但尚未引起很大反響。到了仁宗慶歷年間,尹洙、石介、歐陽修等人接踵而起,大力提倡學韓,他們將韓文作為轉(zhuǎn)變卑弱文風最重要的歷史資源,進行了熱烈的探討和深入的鉆研,“其后天下學者亦漸趨于古,而韓文遂行于世”[8]1927,形成“尊韓”和“學韓”的風潮。嘉祐年間,隨著蘇洵、蘇軾、曾鞏等人登上文壇,這股風潮進一步擴大,以致到了“學者非韓不學”[8]1927的地步。錢鐘書說:“韓昌黎之在北宋,可謂千秋萬歲,名不寂寞者矣。”[9]說的就是韓愈在慶歷之后受到追捧的情形。

《毛穎傳》的特殊性,在于它游離于“修辭明道”的韓文主體風格之外,其戲謔性的內(nèi)容和調(diào)弄般的筆法,若以儒家“思無邪”的雅正文學觀審視,必然在被摒棄之列。但是,宋代前中期文壇中心的精英文人卻秉持開放的藝術(shù)胸襟以及“愛屋及烏”的回護心理,對此類游戲之作的價值做出確認,逐漸消除了理解接受的心理障礙。歐陽修與友人詩酒唱和,也會寫一些不雅正的游戲文字,他認為那是“綢繆反復,若斷若續(xù),而時發(fā)于奇怪,雜以詼嘲笑謔,及其至也,往往亦造于精微”[8]1107。歐陽修、宋祁等所修《新唐書》的韓愈本傳評價韓文“至它文造端置辭,要為不襲蹈前人者。然惟愈為之,沛然若有余”[10]5265,“刊落陳言,橫鶩別驅(qū),汪洋大肆,要之無抵悟圣人者”[10]5269,很欣賞韓愈的創(chuàng)造精神。蘇軾則稱贊韓愈“退之仙人也,游戲于斯文”[11],陳長方也說:“退之傳毛穎,以文滑稽耳。正如伶人做戲,初出一諢語,滿場皆笑,此語蓋再出耶?”[12]。歐陽修、蘇軾等人在文壇的地位影響非同一般,他們對韓文戲謔之風的肯定,為以后《毛穎傳》被充分理解和接受奠定了思想基礎(chǔ)。

(一)北宋時期

宋初,李覺仿《毛穎傳》作《竹穎傳》,得到太宗的嘉許⑤。這是宋代較早出現(xiàn)仿作的記錄,可見《毛穎傳》在當時人(包括皇帝)的心目中是頗具文采的作品。

北宋時期對《毛穎傳》的接受,主要表現(xiàn)在認識到了它的創(chuàng)新價值。宋祁認為:“韓退之《送窮文》、《進學解》、《毛穎傳》、《原道》等諸篇,皆古人意思未到,可以名家矣。”[13]古人不曾想到過,借此數(shù)篇,足以名家。朱翌稱贊《毛穎傳》:“退之《毛穎傳》‘吾子孫神明’之后四字,子產(chǎn)獻陳捷于晉語也。退之為文,用古人語如己出,所以為奇。”[14]雖然可能借鑒了《史記》的寫作手法,但是韓愈經(jīng)過熔鑄轉(zhuǎn)化、巧妙構(gòu)思,創(chuàng)作出了一篇千古奇文。

在“尊韓”的語境中,這一時期出現(xiàn)了很多《毛穎傳》的仿作。與之前相比,仿作的題材范圍進一步擴大,“自昌黎先生為毛穎立傳,大雅宏達多效之,如羅文、陶泓之作,妙絕當世,下至包祥、杜仲、黃甘、陸吉、飲食果窳,亦有述作”[15],大量的日常生活物品開始被當作傳主,如竹(李覺《竹穎傳》)、桑(王禹偁《烏先生傳》)、柑橘(題名蘇軾《黃甘陸吉傳》)、茶(題名蘇軾《葉嘉傳》)、干貝(題名蘇軾《江瑤柱傳》)、酒(秦觀《清和先生傳》)、竹席(張耒《竹夫人傳》)等。在藝術(shù)技法上,也吸收了一些時代文化因素,如題名蘇軾的《杜仲傳》,為藥物作傳,并在文中出現(xiàn)多味中藥,體現(xiàn)出北宋時期以藥名入詩的創(chuàng)作風尚。與《毛穎傳》的批判性相比,這一時期的仿作,“社會批判鋒芒有所減弱,而文字游戲的味道得以強化,俳諧創(chuàng)作呈現(xiàn)出日益雅化的傾向”[16]。

(二)南宋與元代

南宋時期對《毛穎傳》的探討,關(guān)注的焦點是其蘊含的歷史資源。晁公武在《郡齋讀書志》中說:“蓋愈之置辭造端,字字悉有據(jù)依,如《毛穎傳》《進學解》之類,皆有所師范云。”[17]關(guān)于其取法對象,主要有三種觀點:一是《莊子》說,認為《毛穎傳》主要受《莊子》寓言的影響,如洪興祖:“退之《毛穎傳》,柳子厚以為怪。予以為子虛、烏有之比,其流出于莊周寓言。”[18]二是《史記》說,認為《毛穎傳》主要受《史記》的影響,如劉塤:“但袁(淑)、韓(愈)俱以文為戲者,而淑之文則六朝體耳,韓祖太史公,故高。”[19]三是南朝俳諧文說,認為《毛穎傳》主要受南朝袁淑、孔稚珪等人創(chuàng)作的俳諧文的影響,如葉夢得:“韓退之作《毛穎傳》,此本南朝俳諧文《驢九錫》、《雞九錫》之類而小變之耳。”[20]王楙:“退之此作,疑有所本,人自不知耳……袁淑《徘諧文》如沈約《彈芭蕉文》,亦載其間,烏知自古以來無《毛穎傳》之比者?”[21]

元人在推舉《毛穎傳》藝術(shù)價值的同時,強調(diào)其有益于世的現(xiàn)實意義。劉將孫《蕭達可文序》云:“昌黎得其(司馬遷)精變,發(fā)之金石,絕出千古,且出奇為《毛穎》一傳,乃或為人嘲病,是殆子長所謂未易為俗人言耶。”[22]許有壬則強調(diào)不要以俳諧調(diào)笑之作視之,認為其背后蘊含著對現(xiàn)實的關(guān)懷:“昌黎先生作《毛穎傳》,柳子且以為怪,舊史無足責焉,是傳也,其文之有益于世者乎,觀者其毋以(子)虛烏有視之。”[23]

南宋到元時期,流傳下來的《毛穎傳》仿作數(shù)量基本與北宋持平⑥,題材范圍則進一步擴大,不僅日常生活物品的種類有所增多,出現(xiàn)了《湯婆傳》(湯婆子)、《敬侏儒傳》(短燈集)、《春聲君傳》(風箏)、《承元居士傳》(木枕)等,還出現(xiàn)了幾篇以食品入傳的作品,如豆腐(《豆盧子柔傳》)、螃蟹(《無長叟傳》《郭索傳》)、齏汁(《冰壺先生傳》)等,其筆甚至觸伸到了金銀錢財之物,如區(qū)士衡《金銀傳》、王義山《金少翁傳》、吳應紫《孔元方傳》、胡長孺《元寶傳》,顯示出創(chuàng)作上的進一步世俗化、生活化。尤其值得注意的是,《毛穎傳》的文本及它的擬名、文句、故事情節(jié)等,在宋代出現(xiàn)逐漸被典故化的傾向,如宋初梅堯臣《重賦白兔》就以《毛穎傳》入詩恭維歐陽修:“毛氏穎出中山中,衣白兔褐求文公,文公嘗為穎作傳,使穎名字存無窮。遍走五岳都不逢,乃至瑯琊聞醉翁。醉翁傳是昌黎之后身,文章節(jié)行一以同。滌人喜其就籠紲,遂與提攜來自東。見公于巨鱉之峰,正草命令辭如虹,筆禿愿脫冠以從,赤身謝德歸蒿蓬。”[24]從北宋中期開始,《毛穎傳》對筆墨紙硯的擬名(毛穎、陳玄、陶泓、褚先生)已正式成為文人作詩為文的典故,如黃庭堅《戲詠猩猩毛筆二首》(其一):“正以多知巧言語,失身來作管城公。”[25]陳淵《越州道中雜詩》之十三:“我行何所挾?萬里一毛穎。”[26]陸游詩中亦有“逢迎風月曲生事,彈壓江山毛穎功”[27]1510、“一等人間管城子,不堪譙叟作降箋”[27]227等句。對《毛穎傳》藝術(shù)手法的稱許、師法對象的探討以及將其文本列入詩文典故之列,所有這些都表明:最遲到南宋晚期,《毛穎傳》已完成了在精英文人中的經(jīng)典化演進。但在南宋時期,《毛穎傳》在中下層知識分子中的經(jīng)典化才剛剛開始。

《毛穎傳》在中下層知識分子中的經(jīng)典化是隨著普及性古文選本的編纂一步步完成的。由于科舉考試的需求和印刷技術(shù)的發(fā)展,面向下層知識分子、承載著向初學者提供范文和揭示作法任務的古文選本逐漸增多。南宋時期的這類選本包括呂祖謙《古文關(guān)鍵》、真德秀《古文正宗》、樓昉《崇古文訣》、謝枋得《文章軌范》等,其中樓昉《崇古文訣》收韓愈文25篇,《毛穎傳》就赫然在列,樓昉從文法角度評道:“筆事收拾得盡善,將無作有,所謂以文滑稽者,贊尤高古,是學《史記》文字。”[28]稱贊《毛穎傳》以虛為實,篇末“太史公曰”學習《史記》得法,顯得“高古”。這是可貴的開始,后世的選家沿著這條道路,使《毛穎傳》的經(jīng)典化向中下層知識分子延伸開去。

三、明清:文章學闡釋與傳播效應的增強

到了明初,韓愈作為古文大家的地位已經(jīng)十分明確。宋濂說:“六籍者,本與根也……六籍之外,當以孟子為宗,韓子次之,歐陽子又次之。”[29]洪武年間,明太祖第十六子慶王朱?編《文章類選》一書,收春秋至元各體文章1099篇,其中選韓文102篇,占了將近十分之一的篇數(shù),可見韓文在當時選家心中的重要地位。

明清以來的《毛穎傳》接受,雖然也夾雜著一些非議抨擊之聲,但總體來說,其經(jīng)典化是進一步走向深入的。這一時期的文人學者對《毛穎傳》做了多方面的品評、討論以至于爭議,他們或探討文章之主旨,或揭示行文之技巧,或剖析文風之淵源,或窺尋篇章之嗣響。但是這些評論的性質(zhì),與宋元時期并無二致。對《毛穎傳》的經(jīng)典化來說,這段時期更富活力和現(xiàn)實效應的是古文選本及其附帶的評點。

(一)古文選本的收錄與傳播

文學選本的價值在于匯眾作于一編,將編選者心目中最有價值的文章挑選出來,勒為一書,不僅能省去讀者翻檢之苦,而且配合一定的傳播媒介,還可達到廣為傳布的流通效應,有利于推動文學作品的傳播和經(jīng)典化。正如有學者指出的那樣:“中國古代文學經(jīng)典形成的重要而獨特的條件之一,是通過選本即通過對作品的刪述、匯編和價值闡釋,達成形成經(jīng)典的目的。”[30]明清兩代是文學選本大量涌現(xiàn)的時期,選本對《毛穎傳》的收錄以及這些選本的最終流行,對《毛穎傳》的經(jīng)典化是一種非常重要的促進方式。因此,通過對古文選本收錄情況的梳理,弄清楚都有哪些選本收錄《毛穎傳》,既能借以悉知編選者對《毛穎傳》的接受情形,又能一窺《毛穎傳》在時代流通書籍中的分布狀況。

表1 明代收錄《毛穎傳》古文選本情況

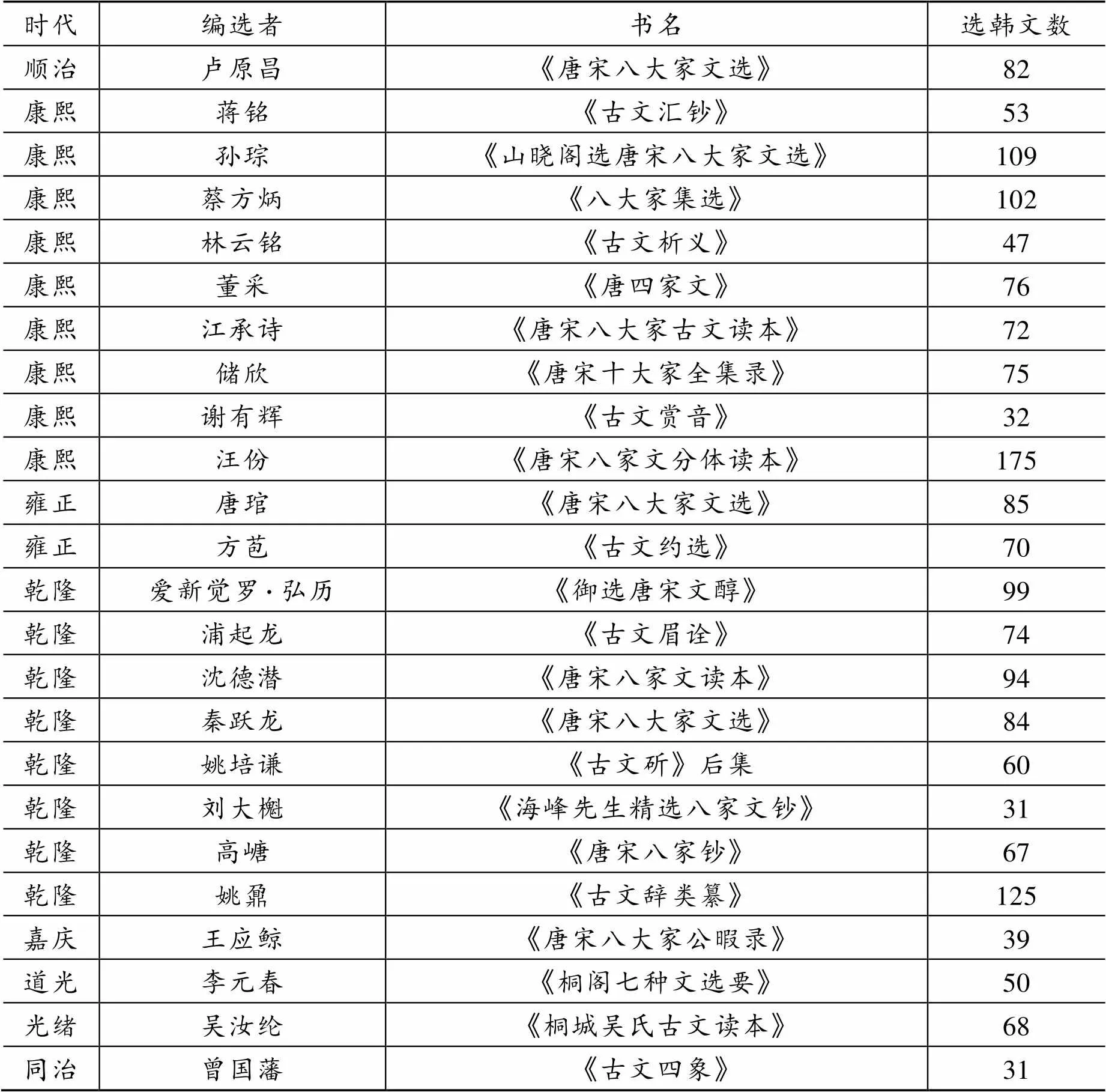

清代選錄《毛穎傳》古文選本的數(shù)量略少于明代,具體情況如表2所示。從表2可知,這些選本主要集中在康乾時期,影響較大的有林云銘《古文析義》、乾隆帝《御選唐宋文醇》、姚鼐《古文辭類纂》。林云銘之作傳播很廣,知名度大,是清初的經(jīng)典選本;乾隆帝則以帝王之尊而操選政,代表著官方的權(quán)威認定;姚鼐的選本,則是桐城派的代表性古文選本,在清代古文發(fā)展史上的影響不容低估。它們和這一時期其他的古文選本一起,對推動《毛穎傳》走向進一步經(jīng)典化居功至偉。

表2 清代收錄《毛穎傳》古文選本情況

(二)評點的文章學闡釋

文學評點發(fā)源于南宋,是具有本土特色的文學批評方法。評點者借助在文本中點畫標記,以及在文本的字里行間或頁眉頁腳等空處批注評語的方式,揭示行文關(guān)鍵,闡明章法結(jié)構(gòu),一方面提要鉤玄,明作者深心,另一方面架橋鋪路,接引讀者入室。文學評點發(fā)展到明代中后期,開始逐漸繁榮,經(jīng)史子集,皆有涉及,并產(chǎn)生了很多影響巨大的評點本。延及清代,文學評點仍盛行不衰,對很多文學作品都進行了深入細致的闡釋。

最早對《毛穎傳》進行評點的選本是樓昉的《崇古文訣》,其后茅坤的《唐宋八大家文鈔》評《毛穎傳》曰:“設(shè)虛景摹寫,工極古今。其連翩跌宕,刻畫司馬子長。”[31]贊賞《毛穎傳》以虛為實,行文跌宕飄逸,有司馬遷的風采。此外,對《毛穎傳》進行評點的選本還有唐順之《文編》、鄭旻《古文類選》、題名鐘惺《唐文歸》、朱東觀《唐文歸》、郭正域《韓文杜律》、陸夢龍《四大家文選》等。這些評本的好處是能直接針對文本進行評論,并能從文章寫作的角度贊賞運筆之妙;不足之處在于大多是泛泛而談,流于宣講感受,不曾深入文章內(nèi)在的肌理進行深入闡發(fā),如郭正域《韓文杜律》的眉批“序世次中出奇波”“敘功次甚悉”“韻語入畫”“旁及”,尾批“不直戲文,蓋戲史矣”[32],寥寥數(shù)語,啟悟讀者之處有限。

這種情況到了清代得到很大的改觀。清初實學以及繼之而起的樸學,對扭轉(zhuǎn)時代學風起到了很大作用,所以清人做學問比較認真扎實,品評前人文字也能夠深入字里行間,進行條分縷析,如晚清的林紓對《毛穎傳》的評析就深入肌理,周詳至極:

此文全學太史,用典寥寥,而位置得宜處,竟似確有世系可考者。文敘事之有法,自是昌黎本色。吾輩當知其用字之法。即此游戲之作,所選字,非一字兩義者,萬不適用。髦,鬣也,用為髦士之髦亦可;豪,毛也,用為豪杰之豪亦可。聚族束縛,賜之湯沐,封諸管,敘筆工制筆之狀,一無痕跡。以下敘筆之才,尤無痕跡之足尋。終默不泄,敘其德也;不棄武士,敘其量也;中書令之拜,敘其官也。“中書”兩字,雅切極矣。以下數(shù)行,寫足其親寵用事,合墨與紙硯同進,此文中必有之筆。至寫退筆,卻用“老不中書”四字,妙絕。至于“盡心”,則鋒禿而筆心盡矣。蓋每筆必有長毫居其中,即鋒穎也,心盡則穎禿,毛穎于此收場矣。傳后論一仿史公,述穎之宗派,無一不肖史公。收處以詠嘆出之,尤佳。[33]

從用典、煉字、雙關(guān),到行文脈絡(luò)以及結(jié)筆論贊,都有堪稱精到的點評,可謂韓愈《毛穎傳》的異代知音了。

明清時期的《毛穎傳》評點大多類此,它們的內(nèi)容并非從容不迫地涵詠文心,而是細致地解析文章的寫作技法,以求能從中總結(jié)出較普遍的行文法則,應用到現(xiàn)實寫作中去。簡而言之,這些評語的目的在于指導寫作,可稱之為文章學闡釋。在《毛穎傳》的經(jīng)典化過程中,文章學闡釋的作用在于給讀者傳達凝練的審美表述和行之有效的文法分析,從而增加文本的審美體認和應用價值。它們結(jié)合選本的傳播優(yōu)勢,對推動《毛穎傳》的經(jīng)典化作用巨大。

《毛穎傳》因其獨特的藝術(shù)表達,在中唐到五代這段時期,并不為大多數(shù)文人認可,但柳宗元、李肇等人的辯護、稱賞和一些文人的仿作,卻顯示出對該文的積極接受已經(jīng)發(fā)生,預示著該文具備進一步成為經(jīng)典的潛力。宋元時期,古文創(chuàng)作從邊緣回到中心,韓愈地位提升,時人對“以文為戲”持接納包容的態(tài)度,《毛穎傳》在大量的討論、模擬和典故借用中,被推上了文章經(jīng)典之列,迅速完成了在精英文人中的經(jīng)典化。但是,文學經(jīng)典的構(gòu)建不應該僅限于上層文人士大夫,它應該具有透入各階層、各領(lǐng)域的影響力,《毛穎傳》向中下層文人的傳播,則有賴于明清階段的普及和推廣。明清時期,除了文人學者的進一步抉發(fā),主要通過選本的傳播,擴大了文章的影響力,當時的文學評點分析《毛穎傳》的寫作藝術(shù),總結(jié)出一定的寫作法則,完成了深入的文章學闡釋,最終完成了在中下層知識分子中的經(jīng)典化。總體來說,《毛穎傳》的經(jīng)典化過程經(jīng)歷了受抑與萌發(fā)、生成與確立、深化與普及三個階段,是從群體的壓抑到精英的推舉,再到大眾的應和的過程,其與韓愈古文地位的升降沉浮既存在一致之處,又存在背離的地方,究其原因,是此類文章與韓文的主體風貌有很多差異。這也啟發(fā)我們,在研究韓愈或者其他重要作家的接受中,應該注意作家的多種風格,甚至具體作品,以期完整而準確地認識其地位和影響。

① 目前的研究文章有:劉成國《文以明道:韓愈〈原道〉的經(jīng)典化歷程》(《文史哲》2019年第3期)、安生《抒寫與回應:韓愈〈別知賦〉的經(jīng)典化內(nèi)生機制》(《北京社會科學》2018年第12期)、蔡德龍《韓愈〈畫記〉與畫記文體源流》(《文學遺產(chǎn)》2015年第5期)、堯育飛《韓愈文章經(jīng)典化的書法碑刻視角——以〈衢州徐偃王廟碑〉為例》(《寧夏大學學報》2021年第3期)等。

② 裴張二人的信寫于貞元末,而《毛穎傳》作于元和初年,對此已有學者做過考證。參見景凱旋《士與俳優(yōu):〈毛穎傳〉中的兩個傳統(tǒng)》(《文學評論叢刊》2012年第1期)、鄧國光《文章體統(tǒng)——中國文體學的正變與流變:上》(上海古籍出版社2013年版)第332―338頁。

③ 參見王運熙《唐代詩文古今體之爭和〈舊唐書〉的文藝觀》(《文學遺產(chǎn)》1993年第5期)的相關(guān)論述。

④ 此篇歷代多認為出于偽托,如宋代洪邁認為:“韓子以文為戲,本一篇耳,妄人既附以《革華傳》,至于近時,羅文、江瑤、葉嘉、陸吉諸傳,紛紜雜沓,皆托以為東坡,大可笑也。”參見洪邁《容齋隨筆》卷七《七發(fā)》(中華書局2005年版第90頁),今人李劍國也說:“偽托之作《下邳侯革華傳》,拆鞾(靴)字以為革華,托人而述牛皮靴,亦同一機杼。”參見李劍國《唐五代志怪傳奇敘錄》(中華書局2017年版第464頁)。因此,本文將其歸入唐人仿作中。

⑤ 《宋史》記載:“(李)覺仿韓愈《毛穎傳》作《竹穎傳》以獻,太宗嘉之。”參見脫脫等《宋史》卷431《李覺傳》(中華書局1977年版)第12821頁。

⑥ 據(jù)黃小菊《唐宋假傳研究》統(tǒng)計,北宋有假傳20篇,南宋到元初有假傳24篇,參見黃小菊《唐宋假傳研究》(華東師范大學2015年碩士論文)。

⑦ 明清選本的統(tǒng)計,參考了復旦大學2013年姜云鵬博士論文《韓愈古文評點整理與研究》、西北大學2019年莫瓊博士論文《明代韓愈古文接受研究——以明代古文選本為視角》。

[1] 四川大學古籍所.全宋文:338冊[M].上海:上海辭書出版社,2006:371.

[2] 馬其昶.韓昌黎文集校注[M].上海:上海古籍出版社,1986.

[3] 董誥,等.全唐文[M].北京:中華書局,1983.

[4] 柳宗元.柳河東集[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[5] 李肇,等.唐國史補[M].上海:古典文學出版社,1957.

[6] 劉昫,等.舊唐書[M].北京:中華書局,1975:4204.

[7] 楊國安.宋代韓學研究[M].北京:中國社會科學出版社,2006:277.

[8] 洪本健.歐陽修詩文集校箋[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[9] 錢鐘書.談藝錄[M].北京:中華書局,1984:62.

[10] 歐陽修,宋祁.新唐書[M].北京:中華書局,1975.

[11] 馮應榴.蘇軾詩集合注[M].黃任軻,朱懷春,校點.上海:上海古籍出版社,2001:1834.

[12] 陳長方.步里客談[M]//景印文淵閣四庫全書:第1039冊.臺北:臺灣商務印書館,1986:404.

[13] 朱易安,傅璇琮.全宋筆記:第1編第5冊[M].鄭州:大象出版社,2003:56.

[14] 朱易安,傅璇琮.全宋筆記:第3編第10冊[M].鄭州:大象出版社,2003:40.

[15] 四川大學古籍所.全宋文:232冊[M].上海:上海辭書出版社,2006:201.

[16] 劉成國.宋代俳諧文研究[J].文學遺產(chǎn),2009(5):34–43.

[17] 孫猛.郡齋讀書志校證[M].上海:上海古籍出版社,1990:876.

[18] 魏仲舉.五百家注韓昌黎集[M].郝潤華,王東峰,整理.北京:中華書局,2019:1403.

[19] 劉塤:隱居通議[M]//叢書集成新編:第8冊.臺北:新文豐出版公司,1985:426.

[20] 朱易安,傅璇琮.全宋筆記:第2編第10冊[M].鄭州:大象出版社,2003:338.

[21] 王楙.野客叢書[M].鄭明,王義耀,校點.上海:上海古籍出版社,1991:239.

[22] 劉將孫.養(yǎng)吾齋集[M]//景印文淵閣四庫全書:第1199冊.臺北:臺灣商務印書館,1986:87–88.

[23] 許有壬.至正集[M]//景印文淵閣四庫全書:第1211冊.臺北:臺灣商務印書館,1986:248.

[24] 朱東潤.梅堯臣集編年校注[M].上海:上海古籍出版社,1980:900.

[25] 任淵,史容,史季溫.山谷詩集注[M].上海:上海古籍出版社,2003:89.

[26] 陳淵.默堂集[M]//景印文淵閣四庫全書:第1139冊.臺北:臺灣商務印書館,1986:324.

[27] 錢仲聯(lián).劍南詩稿校注[M].上海:上海古籍出版社,1985.

[28] 樓昉.崇古文訣[M]//景印文淵閣四庫全書:第1354冊.臺北:臺灣商務印書館,1986:81.

[29] 宋濂.宋濂全集[M].杭州:浙江古籍出版社,2014:1592.

[30] 吳承學,沙紅兵.中國古代文學的經(jīng)典[J].中山大學學報(社會科學版),2004(6):14–23.

[31] 茅坤.唐宋八大家文鈔[M]//景印文淵閣四庫全書:第1383冊.臺北:臺灣商務印書館,1986:106.

[32] 郭正域.韓文杜律二卷[M]//四庫全書存目叢書:集部第327冊.濟南:齊魯書社,1997:636–637.

[33] 林紓.林紓選評古文辭類纂[M].慕容真,點校.杭州:浙江古籍出版社,1986:294–295.

The Dramatic Ups and Downs: the Classicization of Han Yu's

LI Sanwei

(Henan University, Kaifeng 475001, China)

The classicization of Han Yu's the Biography of Mao Ying Biography of Mao Ying can be divided into three stages: from the middle Tang Dynasty to the Five Dynasties (762-979), it subjected to harsh treatment for its unique artistic, but it started to be classical with the appearance of Liu Zongyuan and other literati's praises and imitations. From the Song Dynasty to the Yuan Dynasty (960-1368), that Biography was promoted to be a classic with Han Yu's status being elevated in the ancient literary movement and the open-minded public. During the Ming and Qing dynasties (1368-1911), that Biography established its classic status among middle and lower class intellectuals through the dissemination of selected texts, the discourse analysis, and the further researches of literati and scholars.

Han Yu;; story-converted-play; classicization

I207.6

A

1006–5261(2023)06–0091–10

2023-07-02

李三衛(wèi)(1989― ),男,河南洛陽人,博士研究生。

〔責任編輯 楊寧〕