刑事檢察聽證的功能闡釋與制度完善

韓晗

摘? ? ? 要:刑事檢察聽證是新時代檢察權守正創新的制度典范,其功能定位以輔助決策形成為主,以貫徹決策意志為輔。目前刑事檢察聽證還存在著聽證內容缺乏爭議性、過程缺乏實質性、應聽盡聽存在篩選性、運行方式存在流水作業性等問題。實踐困局源于聽證的實踐定位與規范功能不符合、聽證案件范圍規定過于寬泛、聽證員履職環境不佳且意見難獲回應、結果導向的績效考核缺乏過程性評價等。破解之道是從效率維度推進聽證案件的繁簡程序分流,從權利保障維度明確依申請聽證的形式審核制,從運行實質化維度推動聽證意見的獨立化與多元化,從構造維度持續強化聽證程序的訴訟化演進。

關? 鍵? 詞:刑事檢察聽證;程序分流;聽證構造;制度完善

中圖分類號:D926.3? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? 文章編號:1007-8207(2023)06-0108-13

收稿日期:2023-03-11

作者簡介:韓晗,山東師范大學法學院講師,博士,研究方向為刑事訴訟法學、監察法學和司法制度。

基金項目:本文系國家社科基金一般項目“基于犯罪嫌疑人權利保障的監察委員會調查權研究”的階段性成果,項目編號:17BFX055;司法部國家法治與法學理論研究項目“國家監察體制改革中的紀法銜接問題研究”的階段性成果,項目編號:19SFB2028。

檢察聽證制度是近年來檢察機關圍繞“四大檢察”開展“十大業務”的過程中以聽證方式審查案件的一項制度,檢察聽證通常包括審查逮捕案件、羈押必要性審查案件、擬不起訴案件、刑事申訴案件、民事訴訟監督案件、行政訴訟監督案件、公益訴訟案件①。刑事檢察聽證是指檢察機關在依據刑事訴訟法行使特定檢察權并作出相應決定之前,與決定相關的事實、證據及法律適用等問題聽取訴訟參與人、利害關系人以及其他特定社會公眾意見的制度,[1]其中,審查逮捕案件、羈押必要性審查案件、擬不起訴案件、刑事申訴案件這四類聽證案件屬于刑事檢察聽證的范疇。與民事、行政以及公益訴訟類的檢察聽證相比,刑事檢察聽證具有以下特征:一是刑事檢察聽證的全過程性突出。民事、行政訴訟監督聽證往往針對已生效判決的事實認定和法律適用等方面①,而刑事檢察聽證中,審查逮捕案件、羈押必要性審查案件、擬不起訴案件都是針對案件辦理過程中的問題,而刑事申訴案件則是針對已生效判決。總體上,刑事檢察聽證在檢察機關案件辦理的關鍵性節點上均有體現。二是刑事檢察聽證的個體權利保障色彩更加濃重。公益訴訟案件聽證屬于對集體權利保障的范疇②,而民事、行政訴訟監督聽證盡管也是針對個體權利保障,但相較于刑事案件而言,其對人身自由處分程度較低。然而,當前刑事檢察聽證制度的理論與實踐都處于起步階段,因而更加凸顯對刑事檢察聽證的系統研究的意義。為此,本文以刑事檢察聽證為對象,以規范功能為切入點,運用實證研究方法,探尋刑事檢察聽證的現實狀況,并探索相應的制度完善之道。

一、刑事檢察聽證制度的規范功能

刑事檢察聽證制度借鑒了傳統的聽證思想與已有制度,適應當前檢察權發展的務實選擇。刑事檢察聽證的功能是制度建構與發展的前提。

(一)刑事檢察聽證功能的界說

“聽證”有聽取意見、申辯質證之意,是“對特定問題進行論證、辨明的程序”[2],最早主要應用于行政與立法領域[3][4],而司法聽證則相對較少,刑事檢察聽證則屬于司法聽證的范疇。根據《人民檢察院審查案件聽證工作規定》第二條規定,檢察聽證“是指人民檢察院對于符合條件的案件,組織召開聽證會,就事實認定、法律適用和案件處理等問題聽取聽證員和其他參加人意見的案件審查活動”。而要推廣運用刑事檢察聽證制度,必然需要明確刑事檢察聽證制度的功能定位,可歸納為兩類觀點:

⒈輔助決策形成論。輔助決策形成論認為刑事檢察聽證功能在于輔助檢察機關進行決策,體現為收集多方意見的流程性活動。這也是目前理論界的主流觀點,如“檢察聽證是一種基于民主參與、適度司法化的辦案模式。與我國行政聽證、傳統辦案模式和域外預審程序相比,它由檢察機關主持,帶有‘公眾參與和‘聽取意見的程序元素,并適用于具有救濟性質的審前程序決策環節”[5],再者,“檢察聽證制度作為新形勢下檢察機關審查案件的一項法律制度,其根本在于當檢察機關審慎作出案件處理決定之前,檢察機關希望借聽取第三方意見或建議,主動接受社會監督”[6]。

輔助決策形成論主要有兩個特征:一是聽證活動應當能夠影響最終決策。刑事檢察聽證制度的功能是輔助決策,聽證會的意義就是在決策作出之前盡可能地將各方意見提供給決策者,避免最終決策偏離普遍性共識,體現民主性與公開性,提高決策的審慎性與可接受度。[7]二是聽證過程不應當預設發言的內容。聽證會通常會預設相關的流程與主題,但對于各聽證員及當事人的發言內容不應當進行限制與提前設定。“聽證程序的拘束力強弱,與程序的封閉開放程度密切相關,因為這直接影響聽證這一溝通過程的理性證成的有效性”[8],因而若要保證聽證活動能夠影響最終決策,不應當預設發言的內容。

⒉貫徹決策意志論。貫徹決策意志論認為刑事檢察聽證功能主要在于以公開聽證的方式促使各方形成共識,以便于決策的順利執行。有觀點認為,檢察聽證是“運用法治方式,借助第三方力量,以案件當事人和公眾‘看得見、聽得到的方式,將案件是非公正擺在桌面上,將檢察機關的辦案程序、方式和依據曬在陽光下,集中各方政治智慧和法治智慧,分析案件證據、查清案件事實、準確適用法律、正確處理案件,最大程度促進案結事了人和政通,實現檢察機關服務大局、司法為民、公正司法的職責”[9],在具體類型的聽證方面亦是如此,如“推進刑事申訴案件公開聽證工作,對于進一步發揮公開聽證在刑事申訴案件辦理過程中釋法說理、化解社會矛盾糾紛、助力檢察履職具有重要作用”[10]。類似觀點在實務部門中較為流行。[11-13]

貫徹決策意志論具有三個特征:一是聽證被定位為定紛止爭的重要手段。在該學說的論述中,化解矛盾糾紛、消除當事人誤解具有重要的論述意義。聽證所起到的作用恰恰是為各方提供一個交流溝通的空間。二是聽證過程中體現為說服性活動。該學說將聽證活動的過程視為展示辦案公正性的重要機會,尤其是在該過程中分析證據、事實、法律適用等問題時,強調檢察機關在聽證過程中的主動性。三是聽證最終目的是順利推行決策。通過釋法說理化解糾紛矛盾,立足點應當是已經作出或尚未公開的辦案決定,如審查逮捕、擬不起訴等案件中,在公開決定之前,是否逮捕、是否不起訴等決定已經作出,通過聽證的方式消除誤解,提升當事人的認可度,以減少相關決定作出之后的信訪風險。

(二)刑事檢察聽證的價值遵循

刑事檢察聽證制度進一步完善與發展需要明確其制度價值的定位。當前輔助決策形成論與貫徹決策意志論同時存在,反映了對刑事檢察聽證制度價值的認識存在分歧,也體現了刑事檢察聽證的兩種不同功能。兩種觀點都具有一定的可取性,都是希望聽證制度能夠在檢察機關辦案過程中發揮提升公信力的效果。只是按照輔助決策形成論的觀點,刑事檢察聽證更應成為決策作出的前置性程序,而在貫徹決策意志論看來刑事檢察聽證更傾向于成為決策作出后的執行性程序的一部分。筆者認為,根據現有刑事檢察聽證制度的規定,該制度價值功能定位應以輔助決策形成為主,以貫徹決策意志為輔。

其一,契合以審判為中心的訴訟制度改革的要求。以審判為中心是近些年來刑事司法改革的重要目標,而“要實現刑事庭審實質化,從縱向維度看,應當消除逮捕中心主義、切斷審查逮捕與審判的聯系,建立‘庭審中心的訴訟構造”[14],這對檢察機關的客觀公正義務提出了更高的要求,需要檢察機關在逮捕、不起訴等決定的作出上秉持客觀公正立場,破局之道就是實現檢察權運行的適度司法化[15],聽證無疑是實現適度司法化的較優方式[16]。而貫徹決策意志論的觀點恰恰契合了這種需要,尤其是將刑事檢察聽證作為決策作出的前置性程序,更是提升檢察機關決策客觀公正的重要保障。其二,符合檢察聽證“應聽盡聽原則”的政策價值。最高人民檢察院在《“十四五”時期檢察工作發展規劃》中提出,要“全面推開檢察聽證,堅持‘應聽證盡聽證”[17],“應聽盡聽原則”意味著刑事檢察聽證要常態化地成為檢察機關辦案流程的一部分。若刑事檢察聽證制度的功能定位為決策作出的前置性程序,作為審前環節唯一一次公開的能夠影響檢察機關決定的意見聽取活動,其對當事人的意義不言而喻。從這一角度出發,輔助決策形成論視野下的聽證制度更匹配“應聽盡聽原則”的政策價值。與之相比,若將刑事檢察聽證制度的功能定位為推動決策執行,那其制度價值將大打折扣,盡管聽證能夠增加當事人對程序決定的接受度,但提升當事人接受度的方式相對多元化,“應聽盡聽原則”反而會增加辦案機關的負擔。換言之,貫徹決策意志論視野下的聽證制度只能是部分滿足“應聽盡聽原則”的政策價值,故只能處于輔助性的地位。其三,有助于實現對當事人全方位的權利保障。檢察聽證制度是“落實發展全過程人民民主要求的新舉措”[18],尤其是檢察聽證的公開性、民主性,使得聽證本身成為被追訴人的一項重要的程序性權利。若在聽證過程中能夠實現當事人的息訴罷訪,自然是較好的制度結果,但刑事檢察聽證的意義不僅僅停留在程序層面,逮捕決定、不起訴決定等本身就關涉到被追訴人的實體權利,若刑事檢察聽證能夠在決定作出的過程中起到廣泛收集意見、輔助決策形成的作用,那無疑是刑事檢察聽證發展的理想狀態。從該角度出發,以輔助決策形成為主,輔之以貫徹決策意志的功能融合更加有利于當事人全方位的權利保障。

二、刑事檢察聽證的實踐現狀考察

刑事檢察聽證的現狀是未來刑事檢察聽證進一步完善的前提。有鑒于此,筆者對S省A市檢察系統展開多種形式的調研活動,并對相關現象展開分析。具體包括:一是與A市兩級檢察機關的辦案檢察官進行座談或訪談,了解其對刑事檢察聽證的態度與認知。其間發放問卷或就問卷問題直接進行交流,在A市檢察院收回問卷13份,在A市L區檢察院收回問卷9份,在A市S區檢察院收回問卷8份。考慮到檢察聽證“應聽盡聽”開展的時間有限,且主要是針對刑事檢察聽證開展,故接觸該項業務的辦案人員有限,因而樣本的選取已經具有代表性。二是收集已經公開的刑事檢察聽證案例與公開數據展開分析。三是對擔任過聽證員或所代理案件開展過聽證的律師進行訪談,了解其對刑事檢察聽證的態度與認知,收回問卷11份。調研發現,當前刑事檢察聽證在運行過程中呈現如下特點:

(一)適用范圍較寬泛,但聽證內容缺乏爭議性

刑事檢察聽證的適用范圍較為廣泛。通過實證調研發現(見表1):一是案件類型上沒有嚴格限制。檢察機關辦案人員普遍表示沒有出現為了應對聽證考核需要而刻意選取某一類案件的情況。當然,A市檢察機關有部分辦案人員表示,內部確實沒有案件類型的限制,但具體選擇時會考慮案件類型及具體案情。而L區與S區檢察院有部分辦案人員表示,由于級別所限,重罪案件聽證等開展較少。但律師群體對該問題的認知略有不同,通過進一步訪談了解到,多數律師并不知道是否存在相關的明文規定進行限制,但基于自己辦案感受,有部分律師認為聽證案件實際上存在一定類型上的選擇性,如敏感性較強的職務犯罪案件、有明確被害人且不諒解的案件、犯罪嫌疑人不認罪的案件等很少開展聽證。可見,檢察機關沒有進行明文限制參與聽證的案件類型,但在具體選取案件時,辦案檢察官存在一定偏好和風險規避意識。二是參與聽證人員普遍獲得認同。辦案人員表示聽證參與人員的選取基本要兼顧控方、辯方、利益相關方、公眾、專業人員等方面。3家檢察院辦案人員都表示,聽證人員的選取目前有較為規范的流程與人才儲備,且都需要提前與各方進行溝通達成一致方可,這也是當前通行的做法。三是被追訴人適用聽證程序的總體意愿較為正面。在調研過程中,3家檢察院辦案人員較多地選擇了“一般”選項,通過進一步的訪談,原因在于盡管辦案人員會解釋聽證程序的意義,但相當一部分被追訴人基于自身知識水平、關注點的局限,并不關注聽證程序本身的意義,更關注通過聽證程序獲得的現實收益,而對適用聽證與否的意愿也較多地受到“現實利益”的影響,故選擇了“一般”選項,但從結果上來看,被追訴人對聽證程序的反應總體是正面的。

但值得注意的是,案件所聽證事項則表現出缺乏爭議性的特點。從各地披露的數據可以印證,如“2021年,全國檢察機關對10.5萬件案件組織了檢察聽證會,……聽證后,防范和化解矛盾糾紛率達到95.6%”[19],2020-2021年7月,山東檢察機關“共邀請1.4萬余名聽證員參加聽證,多數聽證員同意檢察機關初步處理意見的有4112件,占聽證案件總數的90.23%”[20],2020-2021年6月,廣東省檢察機關開展的聽證案件中,“多數聽證員同意檢察機關意見的有1885件,占聽證案件總數的93.45%”[21]。通過進一步的訪談發現,大部分辦案人員認為目前刑事檢察聽證案件爭議不顯著的原因來自于兩方面:一是刑事檢察聽證的案件特點所致。不同于民事行政訴訟監督聽證與公益訴訟聽證,目前刑事檢察聽證主要以不起訴案件以及審查逮捕案件居多,其結果多為不起訴或不逮捕,這種情況下犯罪嫌疑人是樂于接受結果的,因而這些案件本身就會缺乏爭議。二是與案件選取時的“篩選”效果有關。選取聽證案件時,通常會考慮到聽證的最終效果,此時當事人爭議較大的案件、被害人始終不諒解的案件往往不會被選擇進入到聽證程序。畢竟聽證不是案件辦理的必經程序,“應聽盡聽”本身蘊含了對“應聽”案件的選擇,無疑增加了事前的“篩選”。

(二)訴訟化構造初具,但總體過程缺乏實質性

聽證實質化是學界推進檢察聽證制度完善的重要路徑,而其核心在于聽證過程的對抗性與聽證意見的獨立性。有學者建議“可以在雙方提問結束之后設置辯論環節,圍繞對方所提意見存在異議之處展開辯論”[22],有學者提出“針對檢察官履行非中立職能時開展的檢察聽證,為防止檢察官立場本位化,引入審判程序‘三方組合的三角形訴訟化結構,由中立的第三方作為‘裁判者,從而擺脫由追訴主體單方壟斷的線性結構,實現聽證程序的公開、公正與高效”[23]。換言之,聽證構造訴訟化與聽證過程的對抗性是檢驗聽證實質化的重要標準之一。

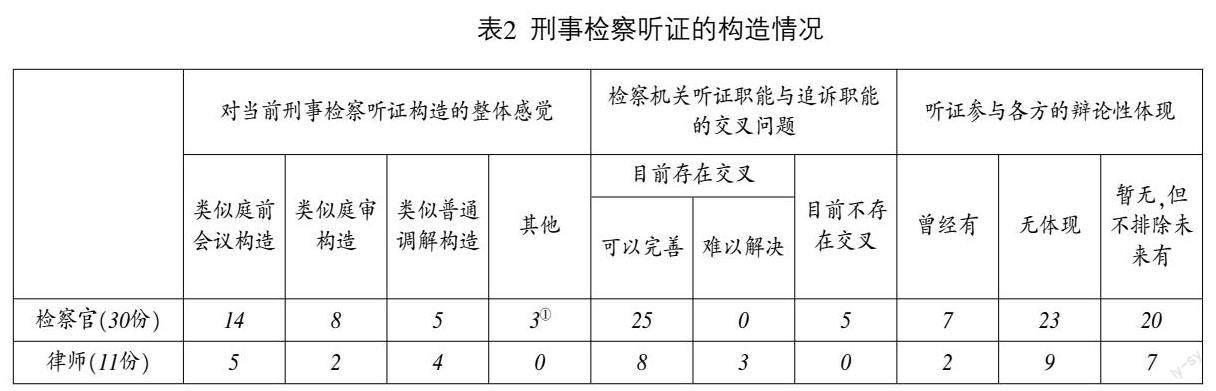

通過實證調研發現(見表2),目前檢察聽證的構造已初具訴訟化特征,當然這種訴訟化水平是初步的、尚待完善的。從理論上講,“檢察辦案過程需要完成訴訟化改造,形成‘控、辯、裁三方構造,以實現檢察辦案從行政程序向訴訟程序的回歸”[24]。基于各自的辦案經歷,46.6%的受訪檢察官與45%的受訪律師選擇了認為聽證構造與庭前會議類似,26.6%的受訪檢察官與18%的受訪律師認為與庭審三方構造相類似,而庭前會議與庭審的構造都體現了一定的訴訟化色彩,但也有部分受訪人員認為聽證構造類似于調解程序,還不足以稱之為訴訟化構造。80.4%的受訪者認為檢察機關的聽證職能與追訴職能存在交叉問題,意味著檢察機關的中立性存疑。可見,目前的刑事檢察聽證訴訟化構造已經初步形成,但仍有需要完善之處。

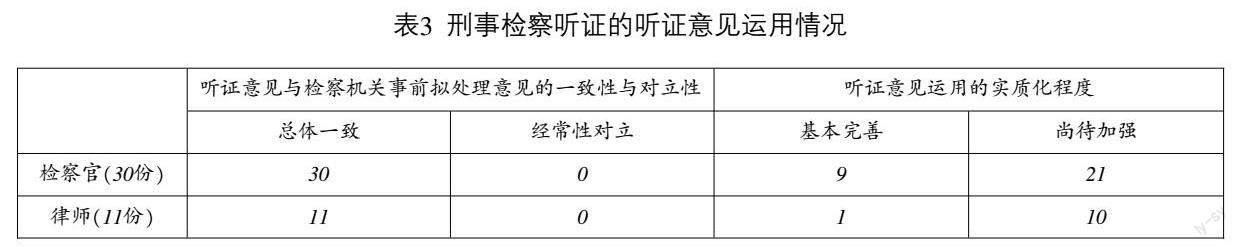

目前,刑事檢察聽證的過程明顯缺乏對抗性。對抗性是聽證實質化與訴訟化的重要特征,盡管不見得在每一件案件中都要體現對抗性,但具有對抗性的案件應占據一定的比例,否則不僅檢察聽證的訴訟化建設目標將難以實現,而且會產生“為聽證而聽證”的資源浪費風險,故有觀點主張雙方要“就爭議的焦點問題發表辯論意見,并圍繞重點進行自由辯論”[25]。從調研情況來看,聽證參與各方的辯論性亦不明顯,有少數受訪對象表示在個別案件中會出現所謂的“辯論性”,但多數表示主要是因為前期溝通存在不足,現場存在誤解,溝通過后隨即消除。值得注意的是,實踐中也存在極少數具有爭議性的案件,個別受訪對象結合辦案經歷認為少部分案件中控辯雙方會在案件事實、是否起訴等問題上存在爭議,但屬于小概率情況。此外,聽證意見的獨立性與多元性存在嚴重不足。通過實證調研發現(見表3),目前聽證意見與檢察機關的處理意見之間具有較高的一致性,75.6%的受訪者認為聽證意見運用的實質化程度尚待加強,這表明刑事檢察聽證在輔助決策功能的實現上沒有起到明顯的作用。

(三)息訪效果較顯著,但愿聽盡聽尚缺可行性

檢察聽證案件涉及到犯罪人嫌疑人與被害人權益,因而對于聽證能否實現息訴罷訪成為檢察機關衡量聽證效果的關鍵,從數據來看,息訪效果非常顯著。“2021年,全國檢察機關對10.5萬件案件組織了檢察聽證會,社會各界人士作為聽證員參加檢察聽證會42.1萬人次,多數聽證員支持檢察機關處理意見的占91%”[26],2020-2021年6月,山東檢察機關開展的聽證案件中“舉行公開聽證后當事人息訴罷訪的比例達到82%”[27],2020-2021年6月,“北京市檢察機關通過聽證化解矛盾糾紛502件,化解率達97%”[28]。總體而言,檢察聽證運行的結果充分體現為息訴罷訪。

“應聽盡聽”作為職權主義的啟動方式存在著人為篩選的弊端,一定程度上限制了聽證功能的發揮,而按需供給的“愿聽盡聽”則更能充分實現檢察聽證輔助決策形成的主要功能。通過實證調研發現(見表4),63.4%的受訪對象認為“愿聽盡聽”應當是未來刑事檢察聽證的方向,但只有14.6%的受訪對象認為現在能夠推行“愿聽盡聽”。總結受訪對象的觀點,阻礙“愿聽盡聽”實現的理由主要有四點:一是“愿聽盡聽”所需要的配套條件不足。檢察機關當前開展的聽證總體上是一種特別化的資源配置,是在原有工作流程之外額外增加的一道流程,而“愿聽盡聽”則需要聽證常態化地融入檢察機關辦案流程,而目前的聽證人才儲備、績效考核配套、聽證程序定型等方面尚待完善。二是“愿聽盡聽”可能帶來較大的信訪壓力。尤其在雙方當事人未能達成諒解時,貿然啟動聽證程序,極可能造成矛盾的公開化、尖銳化。三是案情差異意味著聽證并不總是解決問題的最佳路徑。部分受訪對象表示聽證固然有意義,但對于糾紛解決而言,非公開化的多方調解在很多案件中更為有效和迅捷,“聽證+調解”只能屬于選項之一。四是職權主義啟動方式的慣性難以在短時間實現。受訪對象表示檢察機關主導是刑事檢察聽證開展的基礎,而要實現“愿聽盡聽”則意味著檢察機關啟動主導權受到影響,這與聽證改革初衷相悖,難以短期實現。有部分受訪對象表示,未來過渡到“當事人申請+檢察機關決定”的啟動方式更具有可行性。

(四)流水作業式為主,但存在少量圍繞勸導式

通過實證調研分析了當前刑事檢擦聽證的主要特點,而到微觀層面,刑事檢察聽證的具體過程則具有不同的類型。當前實踐中刑事檢察聽證主要表現為促進和解型、輿論宣傳型、聽取意見型、化解矛盾型。[29]筆者通過實證調研與案例分析,認為當前刑事檢察聽證主要分為流水作業式聽證與圍繞勸導式聽證。

一是流水作業式聽證占主流。流水作業式聽證主要是指參與聽證的各方以實現聽證開始之前的既定目標所進行的確認性活動。流水作業式聽證是目前刑事檢察聽證的主要模式,前述所言的促進和解型、輿論宣傳型、化解矛盾型都可以歸為流水作業式聽證。其主要特點為檢察機關對案件的擬處理決定具有較強的自信心;參與各方的觀點基本上是一致的,案件往往不具有顯著的爭議;聽證整體過程較為平順,沒有激烈辯論的場面。參與聽證各方按照主持人的要求順序發言,對檢察機關的擬處理意見進行確認,整個過程如流水作業一般。二是圍繞勸導式聽證少量存在。圍繞勸導式聽證主要是指參與聽證的各方分為意見相互對立的兩方,辯護律師成為一方,偵查機關、公訴部門與聽證員等成為另一方,整個聽證過程成為以偵查機關、公訴部門與聽證員等組成的多數方圍繞犯罪嫌疑人與律師組成的少數方開展的勸導性活動。在調研過程中收集到的少數控辯意見對立的刑事檢察聽證案件就體現出該種模式,如在一起非法買賣危險物質公開聽證案中,案件中存在兩重爭議:案件所涉“物質”是否構成該罪中的“危險物質”;該犯罪嫌疑人是否有必要提起公訴。犯罪嫌疑人與律師主張不起訴,偵查機關、專家學者以及聽證員則一致認為應當提起公訴,整個聽證過程實際上就形成了多數方對少數方的勸導性活動。與流水作業式聽證相比,圍繞勸導式聽證的過程中各方各自發言,場面較為溫和,未能形成辯論。但也具有一定特點:案件中存在著意見對立的兩方,具有對抗性結構的色彩;案件中存在事實認定與法律適用上的疑難,具有一定的自由裁量空間;檢察機關試圖通過聽證來體現多數意見與少數意見的區分。

三、刑事檢察聽證實踐困境的成因闡釋

我國刑事檢察聽證的實踐盡管已經取得了一定的進展,但依然存在著內容缺乏爭議性、過程缺乏對抗性、愿聽盡聽尚缺可行性以及聽證方式以流水作業式為主等問題,這不僅意味著刑事檢察聽證的規范功能與實踐之間存在著較大的差異,也表明輔助決策形成功能基本落空,這與檢察聽證制度設計的初衷存在差異。這就需要對刑事檢察聽證實踐困境的成因進行探究。

(一)聽證的實踐定位與規范功能不相符合

刑事檢察聽證在實踐中的定位明顯偏離了制度的設計初衷。前文述及,刑事檢察聽證制度的功能以輔助決策形成為主,以貫徹決策意志為輔。辦案機關在決策形成與決策執行的過程中往往都會考慮化解矛盾、平息爭議的可能性,但問題在于以輔助決策形成為主的前提是案件存在較大爭議,檢察機關希望通過聽證程序收集各方意見,使得決策作出更具科學性與客觀性。聽證在這一過程最主要的功能是校正擬作出的決策,而非先作出一項決策再通過聽證使得具有不同意見的當事人接受,更不能為了輿論宣傳等目的將那些不存在明顯爭議的案件納入到聽證程序之中。而在實踐中,檢察機關辦案人員在開展聽證活動時最為關注的是能否實現息訴罷訪,實現決策的順利執行,意味著貫徹決策意志成為主要的功能。單純將聽證的功能理解為貫徹決策意志時,聽證不僅很難對擬作出的決策起到校正作用,而且極易異化為一種表演性程序,使得聽證程序虛化。

(二)聽證案件適用范圍的規定過于寬泛

刑事檢察聽證的運用是對有限司法資源配置的一種考驗。聽證制度的運行牽涉到兩大資源的配置,即檢察機關日常辦案資源與聽證員資源。檢察機關不僅要投入時間、精力、人員、場所開展聽證,還要有適格的聽證員群體持續供給。根據相關規定,刑事檢察聽證的適用范圍非常寬泛,包括檢察機關辦理的各類刑事案件,爭議的內容可以涉及事實認定、法律適用、案件處理等各方面。過于寬泛的案件范圍,可能導致“個別檢察機關為提升聽證數量,可能選取沒有爭議或者矛盾已經基本化解的案件進行聽證,存在為聽證而聽證的情況,既影響聽證工作嚴肅性,也極大浪費司法資源”[30],尤其是調研結果反應出刑事檢察聽證案件缺乏爭議性、實質性的問題,很大程度上源于這種過于寬泛的案件范圍。因而刑事檢察聽證案件的選擇需要有所取舍,貫徹“應聽盡聽”原則的前提應是案件具有參與聽證的價值。

(三)聽證員履職環境不佳且意見難獲回應

聽證員及其意見是聽證活動的重要組成部分。這涉及到三個核心問題:一是聽證員的聘用是否科學合理,二是聽證員是否有合適的履職環境,三是聽證意見能否獲得合理回應。目前各地檢察機關都較為重視聽證員的聘用與選拔,但從任職資格的角度來說,聽證員的聘用還存在問題:一方面,聽證員沒有合適的履職環境。從調研結果來看,聽證員事前一般不會閱卷,到場首先聽取聽證主持人的介紹,之后聽取各方的意見,隨后作出判斷并發表聽證意見。這種履職環境使得聽證員缺乏足夠時間了解案情,導致聽證員通常會“隨大流式”“跟風式”地發表意見,這是導致聽證意見與檢察機關處理意見在實踐中高度一致性的主要原因。另一方面,聽證意見難以獲得合理回應。按照制度設計的初衷,聽證意見應當是檢察機關的重要參考意見,擬不采納聽證員多數意見的,應當向檢察長報告并獲同意后作出決定。①但對擬不采納的聽證意見應當如何回應,則沒有相應的規定。

(四)結果導向的績效考核缺乏過程性評價

績效考核是推進檢察業務的核心手段。[31]刑事檢察聽證開展的內在動力在于檢察機關在績效考核方面的激勵,這也是近兩年內刑事檢察聽證得以快速發展的重要原因。目前的績效考核所產生的激勵主要體現在聽證案件數量的增長以及息訴罷訪層面,因而辦案人員在組織的過程中更加注重宏觀數量的增長以及息訴罷訪結果的呈現,但這種結果導向的績效考核缺乏對刑事檢察聽證過程的考核,使得辦案人員忽視了聽證的過程性價值,只將其作為貫徹決策意志的工具。若不能改變這種唯結果導向的績效考核制度,辦案機關很難將注意力轉移到聽證的過程性價值的實現上。

四、刑事檢察聽證制度完善的四重維度

(一)效率之維:推進聽證案件的繁簡程序分流

刑事檢察聽證的開展必然需要衡平訴訟效率。刑事檢察聽證并非刑事訴訟的必經程序,若其耗費較多的司法資源,將會削弱檢察機關適用聽證的動力,因而要推進聽證案件的繁簡程序分流。要根據案情將刑事案件分為普通聽證案件、簡易聽證案件、禁止聽證案件。一方面,推進普通聽證案件與簡易聽證案件的分流。將當事人爭議較大、社會影響較大的案件按照普通聽證程序開展,而對于一些特殊情況,如當事人行為不便、案件社會影響不大等案件,運用簡易聽證程序。[32]對此,檢察機關應制定更為詳細的規范,明確普通聽證案件與簡易聽證案件的適用范圍、具體程序等。另一方面,嚴格禁止沒有爭議或爭議輕微的案件進入到聽證程序中。當事人對案件不存在爭議或者存在輕微爭議但通過一般性解釋工作即能化解的案件就不適合開展聽證,這類案件適用聽證程序是對司法資源的浪費。此外,“嚴格限制僅僅為滿足檢察職能宣傳、向公眾釋疑而公開聽證”[33],從工作宣傳的角度出發,體現司法公正公開、民主參與的制度并不僅有聽證,完全沒有必要為了宣傳而聽證,即便是進行宣傳,也應當選擇那些爭議較大的聽證案件展開。

(二)權利之維:明確依申請聽證的形式性審核制

刑事檢察聽證應逐步實現從“應聽盡聽”到“愿聽盡聽”的過渡。前文述及,實務部門工作人員認為當前“愿聽盡聽”是發展趨勢但難以推行。從理論上看,刑事檢察聽證體現了一種程序正義,“聽證程序啟動的設置應適當寬松,不論是檢察官主動啟動或依申請啟動皆得允許”[34]。從現有規定上來看,當事人及其辯護人、代理人有權申請召開聽證會,人民檢察院應當及時作出決定。①考慮到當前的實際情況,“申請+審批”的結合模式是較為合理的選擇,實現刑事檢察聽證的“愿聽盡聽”并不意味只要當事人提出申請即舉行聽證會,檢察機關還是應當進行必要的審核,但實踐中檢察機關的審核較為嚴苛,依申請聽證處于一種虛化狀態。在未來的制度建設中,應當明確檢察機關對當事人及其辯護人、代理人的聽證申請的審核為形式性審核,只要符合聽證的規定,檢察機關原則上都應同意并組織召開,因為申請聽證的案件中,控辯雙方存在著意見對立,若進行實質性的嚴苛審查,極可能造成申請不通過的情況,故應明確為形式性審查。對于不屬于聽證范圍、沒有聽證理由等形式要件不符合的申請應予以駁回[35],防止犯罪嫌疑人濫用聽證的情況,對此,檢察機關應制定具體的操作細則。此外,還需要完善相應的配套制度:一是明確檢察機關的告知義務。在相關聽證事項作出決定之前,檢察機關應主動告知犯罪嫌疑人及其辯護律師具有申請聽證的權利。二是確立檢察機關不同意犯罪嫌疑人申請聽證的原因釋理義務。若檢察機關不同意犯罪嫌疑人申請聽證的,應當及時說明理由。

(三)實質之維:推動聽證意見的獨立化與多元化

聽證意見是檢察機關進行決策時的重要參考意見。要想實現聽證的實質化,需要圍繞聽證的輔助決策形成功能的落實,而其關鍵在于保障聽證員能具有良好的履職環境。一是持續推進聽證員人才庫的完善。推動聽證意見獨立化與多元化的前提是需要聽證員在數量與質量上持續供給,根據《人民檢察院聽證員庫建設管理指導意見》的要求,各地檢察機關已經初步建立了聽證員人才庫,但應繼續推進優化聽證員的結構。二是賦予聽證員一定的提前閱卷權。在刑事檢察聽證案件中,聽證員對案情的了解主要來自于辦案人員的介紹,會讓聽證員產生先入為主的判斷,因而在聽證開始之前應當給予聽證員一定的閱卷時間,讓其對案情能夠大致了解。但考慮到刑事案件的敏感性以及部分案件還正在辦理過程中,檢察機關在開放閱卷的范圍上可以進行適度的控制,并與聽證員簽署相關保密協議。三是不得提前對聽證員的判斷進行暗示和干預。檢察機關在與聽證員進行前期溝通時,不得事前以各種方式要求聽證員按照既定的結論發表意見,更不得對發表與檢察機關不同意見的聽證員進行事中或事后干預。四是檢察機關對擬不采納的多數意見或少數意見應充分回應。盡管當前聽證意見與檢察機關的擬處理意見具有高度一致性,但這屬于當前階段的特殊現象,從長遠來看,聽證意見的多元化必然是未來刑事檢察聽證制度發展的重要特征,因而檢察機關應該從制度上確立對擬不采納的多數意見或少數意見的回應制度,以此來實現聽證意見的多元化激勵。五是績效考核應注重對聽證的過程性評價。尤其是對聽證員履職以及意見回應等情況納入到考核指標之中,避免出現單純的結果導向。

(四)構造之維:持續強化聽證程序的訴訟化演進

推進訴訟化改革是當前檢察聽證重要目標,訴訟構造則是訴訟化演進的重中之重。目前刑事檢察聽證的構造需要從以下方面加以完善:一是選取人民監督員擔任共同主持人以實現適度中立化改革。目前刑事檢察聽證主要由承辦檢察官主持聽證。從調研情況來看,當前的制度設計主要考量了“誰辦案誰負責,誰決定誰負責”的司法責任制原則。此外,聽證案件一旦結果不利于犯罪嫌疑人一方,極可能引發信訪風險,而聽證主持人極可能成為信訪目標,故檢察機關考慮到內部的責任分擔原則,也多傾向于“誰辦案誰主持”的做法。但多數觀點認為這影響到了聽證的中立性,故主張“可以采取辦案與主持聽證適當分離的辦法,推行入額院領導主持聽證制度”[36]。由于主持人也是辦案檢察官,故其在協調溝通工作中往往存在著傾向性,但問題在于即便是實現了主持人與辦案檢察官的分離,主持人與辦案檢察官都是同一單位工作人員,依然可以進行溝通協調工作,因而對主持人的改革主要還是聚焦于聽證過程的中立性。至于聽證之外的協調溝通很難通過聽證主持人的改革加以限制。可以選擇人民監督員來擔任聽證共同主持人以強化監督,但這應當主要存在于普通聽證案件。一方面,人民監督員履職事項與刑事檢察聽證案件具有重合性,人民監督員參與到聽證過程中可以更為有效地發揮監督職能,而擔任共同主持人則可以實現監督制約的便利性。另一方面,考慮到案件難易程度,人民監督員來擔任聽證共同主持人主要以普通聽證案件為主,簡易聽證案件可以視情況自由裁量。二是允許聽證過程中開展辯論活動。若聽證過程中只允許各方按照既定的順序發言而不允許辯論,那整個聽證與書面審查無異,因而應當允許控辯雙方就一些爭議問題進行辯論,以便于聽證員能夠充分了解案情,作出客觀判斷。三是建構“類庭審式聽證模式”,明確偵查機關的強制出席義務。當前實踐中的流水作業式聽證與圍繞勸導式聽證都不符合聽證的本質要求,刑事檢察聽證的三方結構應是“偵查機關為主的‘控告方、犯罪嫌疑人及其辯護人為主的‘辯護方、檢察機關為主導的‘裁決方”[37],其中,偵查機關的參與意愿往往較低,因而應當明確偵查機關具有派員參加刑事檢察聽證的義務。在控、辯、裁三方“類庭審式”構造之下,控辯雙方各自發表意見,裁方居中裁判,在此基礎上實現聽證活動的實質性展開。

【參考文獻】

[1]劉國媛.刑事檢察聽證制度的“理”與“法”[J].法學評論,2015(1):175-182.

[2]葉必豐.行政程序中的聽證制度[J].法學研究,1989(2):60-63.

[3]馬懷德.論行政聽證程序的基本原則[J].政法論壇,1998(2):82-86.

[4]王克穩.略論行政聽證[J].中國法學,1996(5):26-32.

[5]林喜芬,劉思宏.論我國檢察機關的聽證辦案模式[J].國家檢察官學院學報,2022(5):58-72.

[6][23]于麗紅,鄧洪濤.論檢察聽證制度訴訟化改造[J].江西社會科學,2022(9):157-165.

[7]何勤華,張順.民本思想在新時代檢察工作中的體現與運用[J].人民檢察,2022(6):63-67.

[8]石肖雪.作為溝通過程的行政聽證[J].法學家,2018(5):44-60.

[9]柳小惠,等.檢察聽證價值功能分析及實踐運用[J].中國檢察官,2022(17):68-72.

[10]閆晶晶.以公開聽證提升刑事申訴辦案公信力——最高人民檢察院第十檢察廳負責人就第三十九批指導性案例答記者問[N].檢察日報,2022-08-30(03).

[11]黃祖旺.檢察聽證高質量發展辯證思考[J].中國檢察官,2022(19):77-80.

[12]王祺國.檢察公開聽證與新時代“楓橋經驗”研究——以浙江省嘉興市檢察機關為視角[J].浙江工業大學學報(社會科學版),2022(2):173-179.

[13]陳剛.看得見的聽證 信得過的監督[N].貴州日報,2022-08-11(13).

[14]汪海燕.論刑事庭審實質化[J].中國社會科學,2015(2):103-122.

[15]龍宗智.檢察機關辦案方式的適度司法化改革[J].法學研究,2013(1):169-191.

[16]龍宗智.審查逮捕程序宜堅持適度司法化原則[J].人民檢察,2017(10):43-44.

[17]徐日丹,戴佳.堅持“應聽證盡聽證”全面推開檢察聽證[N].檢察日報,2021-04-17(02).

[18]郝鐵川,王幼君.檢察聽證制度:對傳統法律文化的轉化與發展[J].人民檢察,2022(11):53-54.

[19][26]閆晶晶,谷芳卿.讓公平正義真實可感——最高檢副檢察長陳國慶就控申檢察工作答記者問[N].檢察日報,2022-03-09(01).

[20][27]盧金增,徐魁.檢察聽證成辦案新常態[N].檢察日報,2021-07-16(06).

[21]李濱.廣東省檢察機關檢察聽證:讓公平正義看得見[EB/OL].廣州日報客戶端,https://www.gzdaily.cn/site2/pad/content/2021-06/11/content_1587641.html,2022-11-29.

[22]張建偉,李子龍.檢察聽證實質化:以聽證功能更好實現為導向[N].檢察日報,2022-08-04(03).

[24][30]霍敏.檢察聽證制度完善研究[J].國家檢察官學院學報,2022(1):80-91.

[25]李瑞芝.刑事申訴案件公開聽證程序的路徑構建——以聶樹斌案公開聽證為借鑒[J].中國檢察官,2017(9):49-53.

[28]北京市檢察院以“檢察聽證:讓公平正義看得見”為主題召開全市檢察機關第二屆新時代檢察宣傳周活動新聞發布會[EB/OL].北京市人民檢察院官方網站,https://www.bjjc.gov.cn/c/bjoweb/xwfbh/100110004.jhtml?zh_choose=n,2022-11-30.

[29][33]謝小劍.少捕慎訴慎押背景下審查逮捕聽證化程序的完善[J].湖湘論壇,2022(6):38-50.

[31]龍宗智.試論建立健全司法績效考核制度[J].政法論壇,2018(4):3-15.

[32]檢察機關簡易公開聽證典型案例[EB/OL].最高人民檢察院官方網站,https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202206/t20220623_560695.shtml#2,2022-12-19.

[34]周新.審查逮捕聽證程序研究[J].中外法學,2019(4):1025-1049.

[35]張澤濤.構建中國式的聽證審查逮捕程序[J].政法論壇,2018(1):18-28.

[36]譚金生,陳榮鵬.檢察聽證制度實踐的審視與完善[J].西南政法大學學報,2022(2):54-71.

[37]胡勝友,靳寧.聽證審查:審查逮捕訴訟化改革的模式探索[J].中國檢察官,2019(13):47-49.

(責任編輯:趙婧姝)

Abstract:The criminal prosecution hearing is a model of the“integrity and innovation”system of procuratorial po-wer in the new era.Its functional positioning is mainly to assist in decision-making formation,supplemented by implementing decision-making will.At present,there are still the following problems in criminal prosecution hearings:the content of the hearing lacks controversy,the process lacks substantiality,the screening of all that should be heard,and the operation method has a streamlined nature.The reasons for the problems include the inconsistency between the practical positioning and normative function of the hearing, the overly broad scope of the hearing case,the poor performance environment of the hearing staff,difficulty in obtaining a response to the hearing opinions, and the lack of procedural evaluation in result oriented performance evaluation.The solution is to promote the diversion of complex and simple procedures in hearing cases from the perspective of efficiency,clarify the formal review system based on the application for hearing from the perspective of rights protection,promote the independence and diversification of hearing opinions from the perspective of substantive operation,and continuously strengthen the litigation evolution of hearing procedures from the perspective of construction.

Key words:criminal prosecution hearing;program diversion;hearing structure;institutional improvement