從化古道沿線次生林植物多樣性對(duì)人為干擾的響應(yīng)*

龐興宸 孫芝倩 陳景鋒 吳永彬

0 引言

南粵古驛道,是指古代廣東境內(nèi)用于傳遞文書(shū)、運(yùn)輸物資、人員往來(lái)的通路,包括水路和陸路,官道和民間古道[1]。南粵古驛道作為我國(guó)國(guó)古代道路的重要的組成部分,連接嶺南地區(qū)與中原地區(qū),以其險(xiǎn)要的地理位置和悠久的發(fā)展歷史,成為我國(guó)南方歷史上南北向經(jīng)濟(jì)文化交流的重要通道,有著珍貴的歷史價(jià)值、文化價(jià)值、藝術(shù)價(jià)值和科研價(jià)值。國(guó)家也對(duì)這條古道給予重視,然而由于多種原因,南粵古驛道并未得到系統(tǒng)全面的保護(hù),其風(fēng)采也日益衰減。怎樣才能更好地對(duì)這古老的富有多重價(jià)值的文化線路進(jìn)行保護(hù),使之能夠得到可持續(xù)地發(fā)展,成為擺在人們面前的一道難題。次生林作為南粵古驛道沿線森林資源的主體,在生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益上都發(fā)揮著重要的作用。從古驛道的產(chǎn)生、發(fā)展與演替看,人為因素是主要的驅(qū)動(dòng)要素,同時(shí),次生林多樣性的現(xiàn)狀是在不斷的人為和自然干擾中逐漸形成的,次生林生態(tài)系統(tǒng)物種多樣性是其各種效益發(fā)揮的基礎(chǔ)。現(xiàn)今,掌握南粵古驛道的基本現(xiàn)狀,梳理古驛道沿線次生林自然資源名錄,研究古驛道的次生林植物多樣性對(duì)人為干擾的響應(yīng),是開(kāi)展古驛道保護(hù)活化利用工作的重要基礎(chǔ)。

由于古道是具有中國(guó)特色的文化遺產(chǎn),所以關(guān)于它的研究主要集中在國(guó)內(nèi),但其相關(guān)文獻(xiàn)較少。通過(guò)查閱和統(tǒng)計(jì)南粵古驛道研究論文,總結(jié)出南粵古驛道的研究主要集中在人文資源、經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及歷史資源三個(gè)方面。國(guó)內(nèi)關(guān)于古驛道的研究,開(kāi)始于上世紀(jì)80年代,研究對(duì)象主要集中在茶馬古道等西南古道上,僅有少數(shù)關(guān)于南粵古驛道的研究[2],研究?jī)?nèi)容上主要是探尋古道上的歷史人文。2013年以后,每年發(fā)表的論文數(shù)量出現(xiàn)較快增長(zhǎng),古道的研究開(kāi)始多元化,以茶馬古道為例,對(duì)茶馬古道的研究已經(jīng)拓展到了概念辨析、時(shí)空分布、物資貿(mào)易與商幫組織、文化交流、開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)等內(nèi)容[3]。2009—2015年的研究主要集中在梅關(guān)古道,以古道的歷史文化研究為主,包括對(duì)梅關(guān)古道歷史變遷研究以及梅關(guān)古道上的歷史故事和紅色記憶[2,4-6]。直到2016年廣東省政府提出“修復(fù)南粵古驛道,提升綠道網(wǎng)管理和利用水平”,南粵古驛道的概念逐漸開(kāi)始完善[2],對(duì)南粵古驛道的研究開(kāi)始持續(xù)增長(zhǎng),并且研究方向逐漸發(fā)散,出現(xiàn)了包括文化、遺產(chǎn)、鄉(xiāng)村、保護(hù)等關(guān)鍵詞。

南粵古驛道是中華文明聯(lián)通世界的孔道,也是遍布廣東的大型線性文化遺產(chǎn),其歷史文化遺存保護(hù)成為學(xué)者們關(guān)注的焦點(diǎn),關(guān)于其歷史演變、遺存梳理與旅游開(kāi)發(fā)方面成為近幾年研究的熱點(diǎn)。古道作為地區(qū)的獨(dú)特印記,不僅傳承了歷史文脈,更是作為生態(tài)廊道對(duì)生態(tài)過(guò)程起到通道與阻隔作用,對(duì)其生態(tài)環(huán)境的保護(hù)有利于維持區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)安全和穩(wěn)定,但是鮮有對(duì)其環(huán)境生態(tài)修復(fù)與生物多樣性保育方面的研究。本研究選取位于廣東省中部的從化古道沿線次生林作為研究對(duì)象,從次生林植物多樣性對(duì)人為干擾程度的響應(yīng)入手,研究人為干擾對(duì)古道道路生態(tài)的影響。以分析古驛道次生林生態(tài)系統(tǒng)的自我維持和修復(fù)能力、分析群落各層次植被在不同程度人為干擾下的生態(tài)響應(yīng),來(lái)探究群落物種多樣性水平在不同程度人為干擾下的變化規(guī)律及其相關(guān)關(guān)系。深入研究植物群落中不同程度干擾下群落物種多樣性及其動(dòng)態(tài)變化,對(duì)準(zhǔn)確評(píng)估干擾對(duì)植物群落的生態(tài)影響,保護(hù)和維持森林生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能的穩(wěn)定以及對(duì)南粵古驛道生態(tài)修復(fù)有重要的現(xiàn)實(shí)意義,也為古驛道線性文化遺產(chǎn)旅游區(qū)的管理、保護(hù)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)、生態(tài)旅游及區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展提供決策依據(jù)和科學(xué)支撐。

1 研究方法

1.1 研究地概況

在廣州北部的從化古驛道,清代時(shí)已自南向北聯(lián)通,成為當(dāng)時(shí)廣州府與從化縣之間的官道。主要位于廣州市從化區(qū)境內(nèi),南起錢(qián)崗古村,北至溫泉鎮(zhèn)烏石村,是極具歷史文化內(nèi)涵的古驛道。從化古道現(xiàn)有本體遺存長(zhǎng)度共5.6 km,沿線自然和文化資源豐富,四條古村古宅散落其間,并有六十多處文物古跡遺存。

從化區(qū)(113°17' E~114°04' E,23°22' N~23°56' N)位于廣東省中部、廣州市東北部, 屬丘陵半山區(qū)。氣候上,從化屬典型的亞熱帶季風(fēng)氣候,但降雨時(shí)空分布不均,四季區(qū)分不明顯,年平均氣溫為21.6℃, 歷史極端最高氣溫39.0℃, 極端最低氣溫-2.9℃。植被類(lèi)型以森林為主,森林覆蓋率69.1%。其區(qū)內(nèi)有廣泛的赤紅壤,共有1 476.6 km2,占從化總面積的73.61%,土壤的剖面多分為腐殖質(zhì)表層、粘化層以及母質(zhì)層。

1.2 人為干擾程度劃分

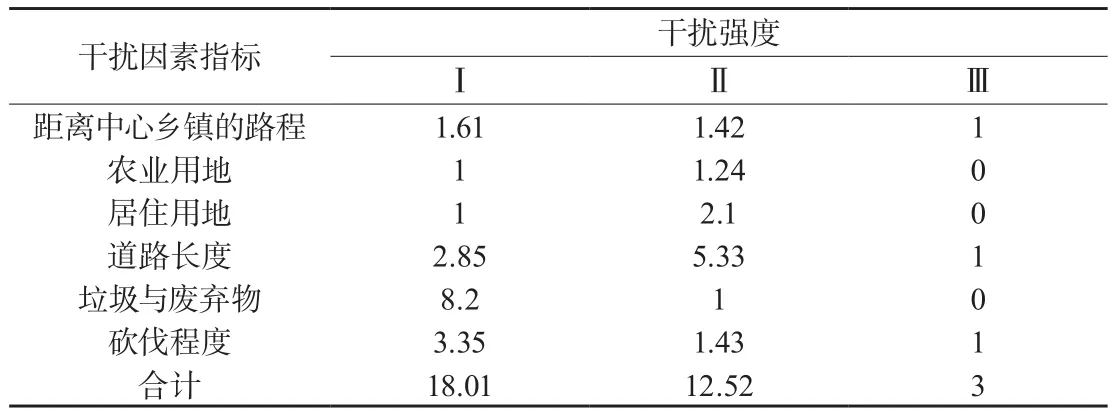

參照呂浩榮等人對(duì)風(fēng)水林人為干擾強(qiáng)度的量化指標(biāo)[7],本項(xiàng)研究選取距離中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)的路程、沿線農(nóng)業(yè)用地與居住用地面積、道路長(zhǎng)度、林內(nèi)人為痕跡5個(gè)因素對(duì)從化古道沿線次生林受干擾程度進(jìn)行定量評(píng)價(jià),其中農(nóng)業(yè)用地、居住用地分別為古道沿線100 m內(nèi)所有農(nóng)田果林、民宅等構(gòu)筑物的面積,道路長(zhǎng)度為古道沿線100 m內(nèi)處古道本體外的道路長(zhǎng)度,林內(nèi)人為痕跡包括垃圾或廢棄物覆蓋面積與林內(nèi)所有伐樁的基面積,采用相對(duì)影響方法進(jìn)行干擾強(qiáng)度量化(表1),并劃分為3個(gè)區(qū):Ⅰ區(qū)為沙溪水庫(kù)至三坑口“問(wèn)路石”段,該段古道距離錢(qián)崗古村較近,有較為明顯的游人活動(dòng)痕跡,次生林內(nèi)有人為采伐痕跡,有荒廢的田地、蜂箱,屬重度干擾區(qū);Ⅱ區(qū)為上下清幽古道遺存段,該段距離村鎮(zhèn)較遠(yuǎn),游人較少到達(dá),旅游垃圾和草本層踐踏痕跡較少,有空民房,人為采伐干擾不嚴(yán)重,屬中度干擾區(qū);Ⅲ為小蛇徑古道遺存段,遠(yuǎn)離居民區(qū),人為痕跡很少,屬輕度干擾區(qū)。

表1 從化古道不同區(qū)域的人為干擾強(qiáng)度Tab.1 human disturbance intensity in different areas of Conghua ancient road

1.3 樣地設(shè)置

采用典型樣地法,在保證所有樣地海拔、坡向、坡度等環(huán)境因子基本相似的前提下,以距離古驛道60 m以內(nèi)的次生林為研究對(duì)象,為契合古驛道的線性群落的特殊性,保證樣地延展性,在每個(gè)區(qū)域各設(shè)置3塊10 m×40 m的典型樣地(圖1),每個(gè)樣地內(nèi)設(shè)置4個(gè)喬木樣方(10 m×10 m),調(diào)查內(nèi)容包括樹(shù)種名、高度、冠幅、胸徑、株數(shù);每個(gè)樣地設(shè)置5個(gè)灌木樣方(5 m×5 m),調(diào)查灌木層的種類(lèi)、個(gè)體數(shù)、株高、基徑、蓋度等數(shù)量指標(biāo);每個(gè)樣地設(shè)置12個(gè)草本樣方(1 m×1 m),調(diào)查草本的種類(lèi)、個(gè)體數(shù)、蓋度等數(shù)量指標(biāo)。

1.4 分析方法

采用α多樣性測(cè)度方法中的物種豐富度指數(shù)、辛普森(Simpson)指數(shù)、香農(nóng)—維納多樣性(Shannon-Wiener)指數(shù)、物種均勻度(Pielou)指數(shù),綜合分析群落物種多樣性水平,采用指示種分析[8],找出對(duì)不同人為干擾強(qiáng)度具有明顯指示作用的物種,并應(yīng)用蒙特卡羅(Monte Carlo)方法檢驗(yàn)不同干擾強(qiáng)度下物種顯著性。

2 結(jié)果

2.1 群落特征

在調(diào)查的總面積為3 600 m2的9個(gè)樣地中共記錄到維管植物131種,隸屬66科123屬,以茜草科(Rubiaceae)、樟科(Lauraceae)、大戟科(Euphorbiaceae)、蕓香科(Rutaceae)等為主。其中喬木層有37種,隸屬20科33屬,多見(jiàn)于樟科、蕓香科、殼斗科(Fagaceae)、梧桐科(Sterculiaceae);灌木層有70種,隸屬34科56屬,以茜草科、大戟科、五加科(Araliaceae)、桑科(Moraceae)、蕓香科等為主;草本層有54種,隸屬34科50屬,以菊科(Asteraceae)、禾本科(Gramineae)、茜草科、鳳尾蕨科(Pteridaceae)、烏毛蕨科(Blechnaceae)為主。可見(jiàn)灌木層對(duì)多樣性的貢獻(xiàn)最大。其中,銀柴(Aporosa dioica)、鵝掌柴(Schefflera heptaphylla)、假鷹爪(Desmos chinensis)、水錦樹(shù)(Wendlandia uvariifolia)、三椏苦(Melicope pteleifolia)、五指毛桃(Ficus hirta)、九節(jié)(Psychotria asiatica)共7種木本植物在不同干擾強(qiáng)度的樣地中均有出現(xiàn)。從木本植物出現(xiàn)的樣方中的出現(xiàn)率和數(shù)量看,出現(xiàn)頻度大于50%且數(shù)量比例大于5%的喬木層種類(lèi)有烏欖(Canarium pimela)、假蘋(píng)婆(Sterculia lanceolata)、鵝掌柴、水錦樹(shù);灌木層種類(lèi)有銀柴、鵝掌柴、三椏苦、水錦樹(shù)、假鷹爪、五指毛桃、九節(jié)。

調(diào)查發(fā)現(xiàn),隨干擾強(qiáng)度增加群落優(yōu)勢(shì)種數(shù)量先增后減,呈單峰型的變化格局,不同干擾強(qiáng)度群落中出現(xiàn)特有物種,干擾程度越低特有種數(shù)目越多,說(shuō)明人為干擾改變?nèi)郝湮锝M成。不同干擾強(qiáng)度對(duì)群落不同層次科屬種數(shù)影響不同,喬木層物種數(shù)、屬數(shù)和科數(shù)隨干擾強(qiáng)度的增加而減少,在輕度、中度、重度干擾下分別為27種23屬20科,23種21屬14科,9種7屬5科(圖2);灌木層物種數(shù)、屬數(shù)和科數(shù)隨干擾強(qiáng)度的增加呈單峰型的變化格局,中度干擾下最大,有54種43屬28科,輕度、重度干擾下分別為 43種34屬24 科、36種29屬20科(圖2),經(jīng)對(duì)比發(fā)現(xiàn),中度干擾在一定程度上能促進(jìn)灌木層物種數(shù)增加,但灌木層抵抗干擾能力隨干擾強(qiáng)度增加而減弱;草本層科數(shù)、屬數(shù)與種數(shù)隨干擾強(qiáng)度的減弱其數(shù)目都呈遞減趨勢(shì)。

2.2 人為干擾對(duì)群落物種多樣性的影響

總體上看,物種豐富度指數(shù)S值、辛普森D值指數(shù)、香農(nóng)—維納多樣性指數(shù)H值與物種均勻度指數(shù)JSW變化趨勢(shì)都呈現(xiàn)相同的規(guī)律性(圖3)。在喬木層內(nèi)各項(xiàng)指數(shù)隨干擾程度增加呈上升趨勢(shì),物種多樣性水平逐漸上升,由于重度干擾地毗陵果園、村莊,人為活動(dòng)頻繁,常有人為選擇性采伐而特定保有某些樹(shù)種的現(xiàn)象,所以各項(xiàng)指標(biāo)較低,而隨著干擾程度降低,人為干擾對(duì)生境的破壞性逐漸降低,且方差分析表明不同干擾樣地喬木層D值與H值差異顯著,說(shuō)明從化古道次生林群落中喬木層的物種多樣性水平隨著干擾強(qiáng)度的增加而顯著降低。在灌木層中,隨干擾強(qiáng)度增加,各項(xiàng)數(shù)值均值呈現(xiàn)出單峰型的變化格局,中度干擾下數(shù)值最大,林下植物的生長(zhǎng)演替在很大程度上取決于林內(nèi)的光照條件,結(jié)果表明遭受中等程度的人為干擾的次生林最有利于一些陽(yáng)性先鋒植物的生長(zhǎng)[7]。在草本層中,隨干擾程度增加,各項(xiàng)指數(shù)均呈下降趨勢(shì),由于干擾程度越強(qiáng),人為活動(dòng)越頻繁,林相遭到一定程度破壞,林分郁閉度較低,林下草本獲得更多生存空間,表明強(qiáng)干擾下最利于林下草本生長(zhǎng)。

由上述結(jié)果可知,人為干擾對(duì)從化古道次生林木本植物群落的物種多樣性產(chǎn)生負(fù)面影響明顯,喬木層物種多樣性隨著人為干擾強(qiáng)度增加呈下降趨勢(shì),表現(xiàn)為輕度干擾>中度干擾>重度干擾,在灌木層中表現(xiàn)為中度干擾>輕度干擾>重度干擾。人為干擾程度越強(qiáng),選擇性地砍伐除烏欖、橄欖、假蘋(píng)婆以外的其他樹(shù)種的行為越明顯,烏欖的生態(tài)優(yōu)勢(shì)明顯,物種在群落生境中分布不均勻,一些耐受性差的物種消失,植物群落的多樣性、豐富度與均勻度較低;隨著人為干擾程度的降低,更多的物種能在群落環(huán)境中生存,物種多樣性指數(shù)逐漸增加。灌木層在中度干擾下信息不定性程度最大,群落多樣性水平最優(yōu)。而草本植物對(duì)于干擾的適應(yīng)力較強(qiáng)[9],其多樣性等各項(xiàng)指數(shù)均表現(xiàn)為重度干擾>中度干擾>輕度干擾,表明隨著人為干擾強(qiáng)度的增強(qiáng),草本植物的集中性程度降低,多樣性水平、均勻度增加。

不同小寫(xiě)字母代表不同干擾下同一層次數(shù)據(jù)差異顯著(P<0.05),Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分別代表重度、中度、輕度干擾樣地。

2.3 指示種分析

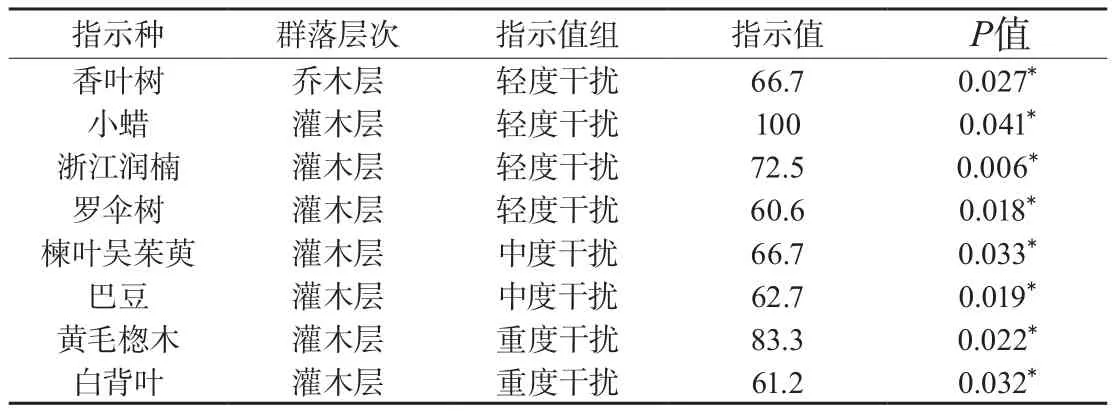

不同人為干擾強(qiáng)度下的的指示種分析結(jié)果表明,共有8個(gè)物種的指示值IV≥60 (P<0.05)(表2)。其中1種隸屬于喬木層,剩余7種均屬于灌木層物種。對(duì)輕度干擾有顯著指示作用的為喬木層的香葉樹(shù)(Lindera communis)、灌木層的小蠟(Ligustrum sinense)、浙江潤(rùn)楠(Machilus chekiangensis)與羅傘樹(shù)(Ardisia quinquegona)。楝葉吳茱萸(Tetradium glabrifolium)、巴豆(Croton tiglium)對(duì)中度干擾有顯著指示作用,在重度干擾下的指示種為黃毛楤木(Aralia chinensis)、白背葉(Mallotus apelta)。

表2 不同干擾強(qiáng)度下不同群落層次的指示種Tab.2 indicator species at different community levels under different disturbance intensities

3 討論與結(jié)論

3.1 人為干擾對(duì)古驛道次生林植物多樣性的影響

除了環(huán)境因子外,生物因子尤其是人為活動(dòng)干擾對(duì)植物群落物種多樣性的改變影響頗大,人類(lèi)改變土地使用功能、引入入侵物種等行為直接影響了生物多樣性。人類(lèi)活動(dòng)加劇全球變暖,影響了地球生態(tài)系統(tǒng)循環(huán),正在推動(dòng)地球生命史上的第六次大滅絕[10]。而道路是人類(lèi)社會(huì)必不可少的基礎(chǔ)設(shè)施之一,促進(jìn)了人類(lèi)進(jìn)入偏遠(yuǎn)地區(qū),擴(kuò)大了人類(lèi)對(duì)生物多樣性的影響,道路長(zhǎng)度越長(zhǎng),人類(lèi)的活動(dòng)范圍越廣。人類(lèi)將森林變成了農(nóng)業(yè)用地、居住用地,改變了生物或非生物條件,影響生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能,從而造成多種生態(tài)影響[11],其直接和間接的環(huán)境影響包括森林砍伐導(dǎo)致生境碎片化、影響種群基因流動(dòng)和促進(jìn)生物入侵等。多數(shù)情況下,道路兩側(cè)植物里多廣幅種,少特有種[12]。

古驛道的次生林受到道路時(shí)間尺度和空間尺度兩方面的影響,其多樣性特征呈現(xiàn)出一定特異性。調(diào)查顯示,茜草科、大戟科、樟科、蕓香科等植物分布廣,數(shù)量多,而銀柴、鵝掌柴、假鷹爪、水錦樹(shù)、三椏苦、五指毛桃、九節(jié)這幾種植物在不同干擾類(lèi)型樣地中均有分布,在居住用地與農(nóng)業(yè)用地附近均有零星分布,且多分布在靠近道路的區(qū)域,說(shuō)明這些類(lèi)群適應(yīng)古道次生林生境變化能力較強(qiáng),抵抗干擾能力較強(qiáng),在古道生態(tài)修復(fù)中可加強(qiáng)上述類(lèi)群的栽植與管理。

在從化古道次生林研究區(qū)域中,不同強(qiáng)度人為干擾下各層次物種數(shù)變化存在差異:?jiǎn)棠緦臃N數(shù)與各項(xiàng)多樣性指數(shù)在輕度干擾下最大,灌木層的綜合多樣性水平在中度干擾下最大,而草本層的數(shù)據(jù)指標(biāo)在重度干擾下達(dá)到峰值。可能是因?yàn)檠芯繀^(qū)內(nèi)游客踩踏、折枝和當(dāng)?shù)鼐用襁x擇性采伐而特定保有某些樹(shù)種的現(xiàn)象對(duì)喬木層植被影響較大,喬木物種數(shù)的減少降低了喬木層對(duì)灌木層的屏障影響,有利于灌木層植物生長(zhǎng)發(fā)育,而中度干擾下的人為干擾破壞程度較低,故灌木層群落多樣性在中度干擾下最大。

由于森林道路建設(shè)和森林砍伐導(dǎo)致的林窗會(huì)影響植物的生長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)模式,特別是耐陰和陽(yáng)性的物種之間的競(jìng)爭(zhēng)模式。狹窄的森林道路會(huì)使得道路邊緣和森林內(nèi)部有光照差異,而邊緣種與內(nèi)部種由于耐陰性差異產(chǎn)生了不同的物種替代,從而提高了植物多樣性[13-14],而中度干擾區(qū)域內(nèi)的道路長(zhǎng)度屬三個(gè)區(qū)域內(nèi)峰值,可推斷道路因素對(duì)灌木層的多樣性有一定促進(jìn)作用。

光照是制約樹(shù)木生長(zhǎng)和生存的主要因素,在封閉的森林生態(tài)系統(tǒng)中,林隙有助于維持樹(shù)種多樣性[15],而林內(nèi)道路恰好提供了林隙。方差分析結(jié)果表明,不同干擾程度森林群落多樣性水平的差異主要表現(xiàn)在喬木層,而草本層的S與H值僅在重度干擾與中度干擾這一梯度差異中呈顯著差異,說(shuō)明人為干擾能增加林下草本多樣性,但不利于喬木層植物多樣性發(fā)展,這可能是因?yàn)槿藶檫x擇性采伐導(dǎo)致喬木物種數(shù)量減少。干擾強(qiáng)度越大,喬木層物種受采伐影響越大,而草本植物受喬木屏障作用隨干擾強(qiáng)度增加而減少,林下光照、溫度等環(huán)境因子改變以及微生境的改變有利于林下植物多樣性增加。

3.2 道路對(duì)古驛道次生林演變趨勢(shì)的影響

道路的存在加速了外來(lái)物種的入侵,并威脅著當(dāng)?shù)靥赜形锓N的生存,導(dǎo)致物種組成發(fā)生變化[16]。古驛道作連接南北的通道,已經(jīng)遺存了上千年,道路及道路兩旁是外來(lái)物種到達(dá)新地區(qū)和建立居群的重要因素,道路兩旁為外來(lái)物種提供棲息地,而道路本身則引導(dǎo)繁殖體向具有較高存活概率的生境移動(dòng)[17],所以古驛道沿線的植物多樣性呈現(xiàn)出一定的帶狀分布格局。從化古道種子植物科的分布區(qū)類(lèi)型中世界廣布的科包括報(bào)春花科(Primulaceae)、桑科、禾本科、茜草科、菊科等13科,包括諸多世界性的大科和較大科,但就其生活型來(lái)看,多為草本,多分布與路旁、林緣等生境,在農(nóng)業(yè)用地、居住用地旁也有分布,其中部分入侵種可能由人為引進(jìn),在古驛道這類(lèi)線性環(huán)境中占據(jù)比較重要的地位。而屬溫帶成分的殼斗科在低干擾的森林群落中占有一定優(yōu)勢(shì)。從屬等級(jí)來(lái)看,有楓香樹(shù)屬(Liquidambar)、胡枝子屬(Lespedeza)、女貞屬(Ligustrum)等屬為溫帶成分,說(shuō)明了溫帶區(qū)系成分向本區(qū)有一定滲透,雖然部分為草本類(lèi)型,但楓香屬、薔薇屬(Rosa)、鹽膚木屬(Rhus)是該古道森林群落中的重要組成成分。而川續(xù)斷屬(Dipsacus)的川續(xù)斷(D.asperoides)產(chǎn)湖北、湖南、江西、廣西、云南、貴州、四川等省區(qū),分布中心位于四川、湖北[18],其分布區(qū)域與西京古道至外省古道銜接路線相吻合,說(shuō)明該物種或許與民族遷徙有一定延續(xù)性。盡管如此,本地物種仍是路邊植物的主要組成部分,但新棲息地為外來(lái)物種提供了更多的機(jī)會(huì),因此道路附近存在著更多的物種[16]。

寬闊的森林道路是外來(lái)物種的安全棲息場(chǎng)所,可以增強(qiáng)外來(lái)物種的優(yōu)勢(shì)地位[14]。道路邊緣的非本地物種的高比例原因是道路帶來(lái)了一系列變化,包括較高的水量和光、較低的種間競(jìng)爭(zhēng)與土壤理化變化[19]。森林道路建設(shè)后,由于樹(shù)冠的開(kāi)放,樹(shù)木再生、光照和土壤擾動(dòng)條件發(fā)生變化,道路周?chē)牡貐^(qū)比森林內(nèi)部更溫暖、更干燥、光線更充足。通過(guò)對(duì)包括道路建設(shè)在內(nèi)的人類(lèi)活動(dòng)產(chǎn)生關(guān)鍵生態(tài)響應(yīng)的指示種分析,有利于古驛道的生態(tài)修復(fù)以及監(jiān)測(cè)和管理。結(jié)果表明,8個(gè)物種對(duì)不同干擾強(qiáng)度具有指示作用。香葉樹(shù)、浙江潤(rùn)楠、小蠟、羅傘樹(shù)對(duì)輕度干擾有指示作用,由于輕度干擾下主林層樹(shù)種的更新過(guò)程不易受到損害,所以林相穩(wěn)定,郁閉度高,表明浙江潤(rùn)楠、羅傘樹(shù)、香葉樹(shù)等耐陰樹(shù)種只在受人為干擾較輕的群落中更新演替。而巴豆、楝葉吳茱萸的生態(tài)習(xí)性屬于中生性,常生于疏林或密林,因而對(duì)中度干擾具有指示作用。遭受重度干擾的古道次生林群落生境的破碎化程度較高,陽(yáng)性先鋒物種侵入,如假鷹爪、銀柴等。同時(shí),陽(yáng)性樹(shù)種黃毛楤木、先鋒物種白背葉,對(duì)重度干擾有很好的指示作用。因此道路或人為砍伐導(dǎo)致的林窗會(huì)影響植物的生長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)模式,特別是耐陰和陽(yáng)性的物種之間的競(jìng)爭(zhēng)模式。

3.3 古驛道生物多樣性保育啟示

在南粵古驛道被打造成精品文化旅游線路等產(chǎn)品的同時(shí),其受到的人為干擾壓力也在日益增大。人為干擾對(duì)古道次生林群落植被影響明顯,不同干擾下群落物種組成發(fā)生變化,各干擾群落出現(xiàn)特有物種。保護(hù)森林群落優(yōu)勢(shì)種有利于森林群落的恢復(fù)和演替,若以更長(zhǎng)遠(yuǎn)的視角考慮,群落的稀有種和優(yōu)勢(shì)種固然重要,但是還應(yīng)該保護(hù)整個(gè)群落的物種多樣性,從而保障群落的穩(wěn)定,才能更好地保護(hù)核心物種。可采用近自然林業(yè)的方法,對(duì)干擾較為嚴(yán)重的區(qū)域,通過(guò)補(bǔ)植生態(tài)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的鄉(xiāng)土樹(shù)種,降低旅游活動(dòng)和選擇性采伐干擾的強(qiáng)度,加強(qiáng)土壤改良、撫育間伐、構(gòu)造異齡林和復(fù)層林,加速其自然演替的進(jìn)程,最終營(yíng)造物種多樣性水平高、群落結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、整體功能發(fā)揮良好的群落環(huán)境。

除了人工修復(fù),減弱次生林被破壞的程度同為重要。對(duì)群落各層次植被進(jìn)行方差分析顯示,灌木層植被受人為干擾影響顯著,隨干擾強(qiáng)度的增強(qiáng)其多樣性水平增加,林下群落綜合多樣性水平與表現(xiàn)為中度干擾下最大。中等強(qiáng)度人為干擾對(duì)古道次生林群落構(gòu)建與森林群落生態(tài)恢復(fù)而言屬于增益性干擾,但應(yīng)加強(qiáng)林木砍伐管理,控制游客旅游干擾活動(dòng)與當(dāng)?shù)鼐用裆a(chǎn)干擾活動(dòng)的頻數(shù)與強(qiáng)度,同時(shí)還可根據(jù)指示種出現(xiàn)的頻率來(lái)初步判定古道森林群落受干擾的強(qiáng)度。同時(shí),在對(duì)其進(jìn)行活化利用與旅游開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)上,界定其沿線的次生林邊界和使用權(quán),利用生態(tài)系統(tǒng)途徑尋求生物多樣性保護(hù)和利用的適度平衡,更有利于次生林的可持續(xù)保護(hù)和恢復(fù)[7]。

古驛道植被作為歷史景觀遺產(chǎn)的一部分,除了具有生物多樣性保護(hù)等生態(tài)價(jià)值外,也有歷史風(fēng)貌保存等歷史價(jià)值、美學(xué)價(jià)值、文化價(jià)值。古道沿途的耕地旁常有零星散布的鄉(xiāng)土樹(shù)種,人們休息的亭子或驛站附近都有古樹(shù)相襯,樹(shù)木在古道發(fā)展的歷史長(zhǎng)河中刻下了不可磨滅的印記。棕櫚(Trachycarpus fortunei)產(chǎn)生的棕絲是古時(shí)做蓑衣的材料來(lái)源;柏木(Cupressus funebris)則是古時(shí)先人過(guò)世時(shí)做棺木的上等木材,也用于制做家私;而楝(Melia azedarach)生長(zhǎng)快,木材輕且不易開(kāi)裂,是制作木屐,木勺和家具的良材,據(jù)考證“《東坡笠屐圖》”中蘇東坡所借穿的木屐很有可能就是用楝為木材制作的“文昌屐”。同時(shí)在沿途的撂荒地分布有五節(jié)芒(Miscanthus floridulus.)、粽葉蘆(Thysanolaena latifolia)等高達(dá)一兩米的芒草,對(duì)防止水土流失、固定驛道路基有較好的效果,也能營(yíng)造古道秋色的蒼茫景象。古樹(shù)名木是不可復(fù)制的寶貴資源,每棵古樹(shù)均承載著厚重的歷史,是不可多得的史料遺跡。對(duì)古道植物多樣性的保育能夠促進(jìn)歷史植被修復(fù),也有利于歷史景觀與風(fēng)貌的復(fù)原保護(hù)。

3.4 基于道路生態(tài)學(xué)的古驛道生態(tài)修復(fù)與活化利用啟示

道路自產(chǎn)生以來(lái),就一直與生態(tài)系統(tǒng)發(fā)生著各種聯(lián)系,南粵古驛道作為線性文化遺產(chǎn),應(yīng)結(jié)合道路生態(tài)學(xué)研究其能量流和信息流對(duì)周邊生態(tài)系統(tǒng)的影響。里貝羅(Ribeiro)等強(qiáng)調(diào)本土植物物種對(duì)于實(shí)現(xiàn)路邊植被的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能具有首要的作用[20]。道路作為擴(kuò)散通道,為本土植物物種提供了棲息地與短程種子傳播途徑[21],而南粵古驛道的線性特征通過(guò)影響群落的區(qū)系組成、物種多樣性和豐度進(jìn)而影響植物群落。森林路緣附近和遠(yuǎn)處的植物組成和多樣性方面存在顯著差異,多項(xiàng)研究結(jié)果表明,森林道路的存在改善了物種多樣性[13-14]。南粵古驛道不僅是線性文化遺產(chǎn),更是生態(tài)廊道,具有傳輸、過(guò)濾與屏障等多種生態(tài)功能,同時(shí)在生境棲息地功能方面作用顯著,對(duì)其活化利用應(yīng)將其道路生態(tài)功能放在首位。

研究道路對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的影響,可以從植物群落與動(dòng)物群落對(duì)環(huán)境響應(yīng)的結(jié)果中尋找某些相同的趨勢(shì)入手。廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院和廣東省生物資源應(yīng)用研究所組成的聯(lián)合研究團(tuán)隊(duì),選取從化古道作為研究對(duì)象,對(duì)古驛道沿線鳥(niǎo)類(lèi)的空間分布特征和生境質(zhì)量進(jìn)行了深度挖掘[22],根據(jù)其繪制的鳥(niǎo)類(lèi)資源空間分布圖,結(jié)合本研究對(duì)從化古道的干擾程度劃分,可以得知中度干擾下的鳥(niǎo)類(lèi)種類(lèi)數(shù)最貧乏而輕度干擾下的鳥(niǎo)類(lèi)資源狀況最豐富。綜合分析得知,重度干擾區(qū)域毗鄰沙溪水庫(kù)且果林地面積較大,果農(nóng)在收獲果實(shí)的時(shí)候,特意留了一些果實(shí)在枝頭供小鳥(niǎo)食用,形成了人與自然和諧相處的良性循環(huán)模式。而輕度干擾區(qū)域林相穩(wěn)定,層次豐富,是鳥(niǎo)類(lèi)理想的棲息地,同時(shí)其群落優(yōu)勢(shì)種多為樟科、蕓香科植物以及沿線分布較多的蒲桃(Syzygium jambos)、油柿(Diospyros oleifera)等果實(shí)類(lèi)型為漿果、核果、柑果的種類(lèi),這些植物的果實(shí)為鳥(niǎo)類(lèi)取食的種類(lèi),所以低干擾區(qū)域鳥(niǎo)類(lèi)資源豐富度較高。

未來(lái)對(duì)古驛道道路生態(tài)的研究,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)于道路植物群落物種的遺傳譜系結(jié)構(gòu)的研究。關(guān)于道路影響具體某一個(gè)物種群體內(nèi)的譜系結(jié)構(gòu)的文獻(xiàn)尚少,大部分物種和群體的研究都集中于物種在道路特殊生境中的生長(zhǎng)分布現(xiàn)狀[23-24]與局部適應(yīng)。不少研究已經(jīng)證實(shí),線性人為結(jié)構(gòu)如道路兩旁、鐵路路堤或電線,可能在物種局部適應(yīng)方面具有進(jìn)化意義[25]。布里格斯(Briggs)最早于1972年指出,道路旁的地錢(qián)(Marchantia polymorpha)種群進(jìn)化出了更高的Pb耐受性[26],此外車(chē)前草(Plantago lanceolata)種群[27]與紫羊茅(Festuca rubra)種群也表現(xiàn)出類(lèi)似的結(jié)果[28]。

未來(lái)對(duì)古驛道道路生態(tài)的研究,應(yīng)重視本土植物和外來(lái)植物的進(jìn)化和演替。我國(guó)學(xué)者已經(jīng)開(kāi)始研究外來(lái)入侵植物的生物生態(tài)學(xué)特征與入侵機(jī)理[29-30],但針對(duì)沿道路入侵的外來(lái)植物種群動(dòng)態(tài)方面的研究較少。另外,目前大量研究聚焦于植物群落的多樣性與豐富度等群落生態(tài)指標(biāo),忽視了道路干擾下本土物種的相關(guān)變化。本土植物仍是道路邊緣和沿線森林群落的主要組成部分,道路影響其生長(zhǎng)、繁殖與分布的影響機(jī)制仍需探尋。同時(shí)還需加強(qiáng)道路生態(tài)中時(shí)間尺度和空間尺度方面的研究,將受到道路干擾的植物群落的變化看作一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程,有意識(shí)地將時(shí)間尺度納入考量。

- 西部人居環(huán)境學(xué)刊的其它文章

- 從神話時(shí)空觀念的符號(hào)化管窺早期中國(guó)建筑文字“形—意”同構(gòu)

- 西藏自治區(qū)傳統(tǒng)宗山聚落的空間形態(tài)與城鎮(zhèn)格局形成解析*

- 機(jī)構(gòu)改革背景下城市設(shè)計(jì)管理機(jī)制調(diào)整的探索

- 基于網(wǎng)絡(luò)文本分析的重慶市網(wǎng)紅打卡點(diǎn)空間感知研究*

- 人口和城鎮(zhèn)化轉(zhuǎn)型背景下的太原市人口挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)策略*

- 區(qū)域生態(tài)文明建設(shè)與城市化耦合協(xié)調(diào)發(fā)展研究*

——以福建省為例