中國西南城市自然保護地識別和空間分布研究*

王抒怡 左子童 鐘 樂 吳 非

0 引言

城市自然保護地是自然保護事業發展的新常態[1]。全球的自然保護地與城市的距離都在不斷縮短[2],形成了大量的城市自然保護地,即在較大的人口中心(包含了城鎮、城市、大都市、城市群、特大城市等不同規模的城市形態)內部或邊緣地帶的自然保護地[3]。僅以自然保護區為例,預計到2030年,所有自然保護區邊界50 km以內的城市用地將由2000年前后的45萬平方公里增加到1440 000±65 000 km2,其中,中國將增加304 000±33 000 km2[4]。這表明將有更多的自然保護地受到城市影響,或發展成為城市自然保護地。目前,我國正處于城市化進程與自然保護地體系重構的關鍵時期,開展城市自然保護地的識別研究恰逢其時。

在識別城市自然保護地時,本文依托于世界自然保護聯盟對城市自然保護地的定義,將城市建成區與自然保護地進行空間疊加來識別城市自然保護地。而對于受城市影響的自然保護地研究,國內外眾多學者研究了城市擴張對自然保護地的影響,這些影響的威脅源包含土地利用改變、氣候變化、空氣污染、水污染、噪音污染、光污染等[5-6],影響程度往往隨著與城市距離的變化而改變,越偏遠的地點受到城市化威脅的可能性越低[7-8]。因此,計算自然保護地邊界與城市邊界之間的距離就成為了衡量自然保護地受城市化影響的替代標準。國內外研究所采用的計算方法多為歐式距離緩沖分析法[9-10]。城市化對自然保護地的各類影響都源于人類活動,尤其是人類直接進入后開展的各項活動,會對自保護地的生物多樣性[11]、生態流動、景觀完整性[12]產生重要影響,會導致生物多樣性下降、棲息地喪失和破碎化[13]、生態承載能力超載[14]等一系列問題,評價人類的可進入性能夠很好地衡量這些影響,而人類的可進入性受到道路、地形等多種因素的限制[15],不考慮通行障礙的歐式距離緩沖分析無法對此進行準確評判。此外,國內外在此方面的研究對象以保護區為主,對其它類型的自然保護地少有涉及。鑒于此,本文選取國家級自然保護區、國家級風景名勝區、國家森林公園、國家濕地公園、國家地質公園五類具有代表性的國家級自然保護地作為研究對象,引入交通可達性指標來反映人類活動對自然保護地的影響。該指標不僅可以真實衡量人類活動可到達性和可移動性,而且是影響城市人口是否選擇進入自然保護地的重要因素[16],也常被用于解釋社會現象的空間變化,如土地利用的空間結構、城鎮增長、服務設施選取等[17]。

綜合上述,本文使用空間疊加分析來識別中國西南地區各類城市自然保護地,使用交通可達性來識別受城市化影響的各類自然保護地,研究旨在回答下列問題:目前我國西南地區的城市自然保護地有哪些,未與城市相交但受城市影響的自然保護地有哪些,上述兩大類型在數量、面積、類型、空間分布、保護價值等特征是怎樣的。以期為本地區自然保護工作及后續相關研究提供一定參考。

1 研究區域及研究方法

1.1 研究區域

研究區域為中國六大地理分區之一的西南地區,包括云南、四川、貴州、重慶4個省級行政區[18-19],總面積113.46萬平方公里,空間范圍介于東經97°20′~110°11′、北緯21°08′~34°14′之間。西南地區地處中國第二階梯[20],大部分區域海拔高度在500~2 000 m之間,地勢起伏大、地貌類型多樣,是全球生物多樣性關鍵區域、35個生物多樣性熱點地區之一,也是中國生態極為敏感脆弱區域[21],生物資源寶庫、物種資源寶庫、基因寶庫[22-23],自然保護區分布最多的地區[24]。西南地區共轄438個縣(市、區),總人口1.95億,是我國對外發展的門戶地區,GDP增速排名位于全國前列[25],城市化進程迅猛[26]。在此背景下,西南地區的生物多樣性面臨城市發展的威脅,識別城市自然保護地能更有效地助力生物多樣性保護。

1.2 數據來源

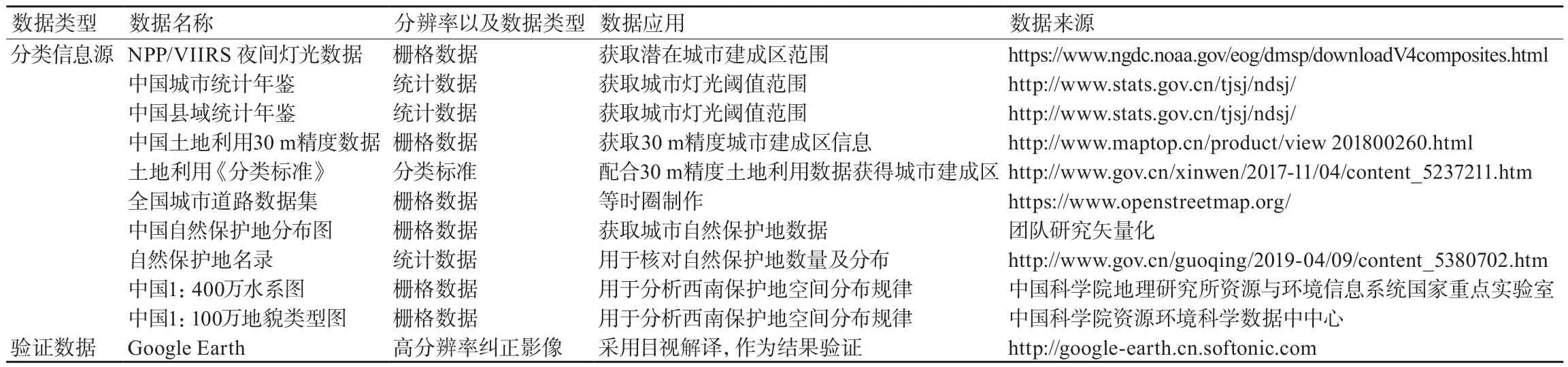

研究所采用的均為2018年數據,主要有:第一,識別城市建成區所用數據,包括夜間燈光影像、城市及縣域統計年鑒、Google Earth高分辨率衛星影像和土地利用30 m精度數據(僅作為城市建成區驗證數據之一);第二,國家級自然保護地數據,包括西南自然保護區面數據以及風景名勝區、森林公園、地質公園、濕地公園點數據共412處,數據來源于國家住建部、旅游局、林業局、國土資源部等相關官方網站或公布的文件,由研究團隊矢量化;第三,全國道路數據,包括高速公路、國道、省道及縣道數據,來源于https://www.openstreetmap.org/(表1)。

表1 數據來源Tab.1 data source

1.3 數據處理

1.3.1 識別城市建成區

首先,設置不同燈光閾值從夜間燈光影像數據中提取出各省區的城鎮用地,將不同燈光閾值下的用地面積與統計年鑒數據進行比較,當差值在10%以內時所得到的燈光閾值像元認定為城市像元。其次,從土地利用數據集中提取城鎮用地和其他建設用地,與城市像元疊加后進行人工校驗,取兩者交集得到城市建成區邊界范圍圖。最后進行數據驗證,一是面積驗證,將識別的城市建成區面積與統計年鑒面積比較,如存在較大出入,則將建成區斑塊緩沖,直到多次迭代后充分接近統計數據;二是地理校準,將識別圖像與遙感影像疊加,進行人機互譯,確保識別圖像能真實反映遙感影像上的城市范圍。通過以上步驟最終識別出西南地區438 個縣(市、區)的城市建成區矢量數據(圖1)。

1.3.2 識別城市自然保護地

依據世界自然保護聯盟的定義[3],城市自然保護地是在較大的人口中心內部或邊緣地帶的自然保護地,因此在本研究中將自然保護地數據與城市建成區數據疊加,將與城市建成區數據存在交集的自然保護地認定為城市自然保護地。從中國自然保護區標本資源共享平臺獲取國家級自然保護區邊界范圍,經過描圖、矢量化、地理配準得到自然保護區shp文件數據。其他各類國家級自然保護地點數據的空間位置利用谷歌地圖標定,部分面積較大的保護地,取其質心坐標進行標定。將西南地區自然保護地數據與城市建成區數據在ArcGIS10.8中疊加,通過Google Earth高分辨率衛星影像地圖進行人工驗證,識別城市自然保護地。

1.3.3 識別受城市影響的自然保護地

將與城市建成區邊界不相交,但與城市建成區相對距離較近,易受城市化影響的自然保護地認定為受城市影響的自然保護地。

保護生態系統以及珍稀、瀕危動植物等是建立自然保護區的初衷和目標, 在不影響保護工作的條件下, 在自然保護區的實驗區適度開展科學實驗、教學試驗、參考觀察、生態旅游等是《自然保護區條例》所允許的[27]。目前我國約有80%的自然保護區已開展生態旅游[28],以游養保被認為是最佳的方式[29],但是過度人類活動會導致保護區內環境惡化和景觀格局發生改變[30-31]。而隨著交通可達性的提升,自然保護區均出現了不同程度的人類活動增加現象[32],降低了保護區保護的有效性[33-34]。其他類自然保護地本身承載了生態旅游,宣教科普功能,在其中設置專門的游憩設施,接待大量的游客。顯然,城市化對自然保護地的最大影響為人類直接進入后所開展的各項活動,影響程度取決于城市人口通達自然保護地的便捷性。因此受影響的城市自然保護地可用不同條件下城市人口能否通達來衡量受城市化影響的程度,所用方法為交通網絡分析法。

采用基于ArcGIS的網絡分析法[35]和等時圈模型[36]來測算自然保護地到城市建成區的可達性,其原理是以交通方式、通行時間、道路網絡等級為限制條件,計算自然保護地所能覆蓋到的最遠距離。

ArcGIS的網絡分析工具可以在給定的路網上進行計算,在地圖上劃分從特定起點在給定時間內可以到達的區域,即本文研究所需的等時圈。將保護地的主要入口點作為網絡分析的特定起點,我們對照實際地圖以及遙感影像確定自然保護地的主要入口點,出現以下幾種情況:第一,當自然保護地經過明確查詢只有一個主入口點,我們選擇該點作為起點;第二,當自然保護地存在多個出入口時,地圖上無法分辨主入口時,我們將根據游客中心、售票處以及公交站點等位置進行選擇認定主要入口點,作為起點;第三,當自然保護地無明確出入口時,我們將入口點定在距離保護地最近道路上,作為起點。需要注意的是,由于自然保護區面積較大,存在跨行政區的情況,一般沒有主要入口的設置,也沒有游客中心等來輔助明確主入口點,且用單一的出入口點會存在較大偏差,所以我們將道路與保護區邊界的交點擬認定為出入口,并選擇自然保護區最東,最南,最西,最北的交界點作為起點。

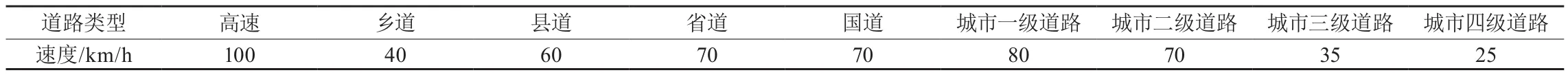

參照相關研究,考慮人們一日游出行所能接受的通勤時間成本,將出行時間定為30 min、60 min和90 min[37-38]。以機動車為出行方式,依據道路等級確定出行速度(表2)。據此分別計算出30 min、60 min和90 min通勤時間下自然保護地所能通達的范圍,若已輻射到城市建成區,則可認為在該通行時間下該自然保護地受城市影響。

表2 不同道路等級的交通時速Tab.2 traffic speed of different road grades

2 結果

2.1 城市自然保護地分布格局

2.1.1 數量面積

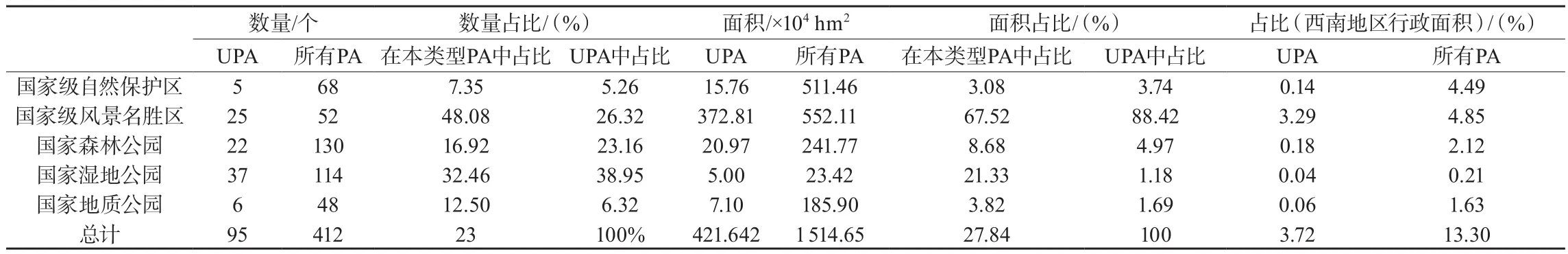

截至2018年,全國已建立5類國家級自然保護地2 768個,其中西南地區412個,占全國總量的14.88%。西南地區共有城市自然保護地95處,就數量而言,國家濕地公園最多,國家級自然保護區最少;就各類型自然保護地中城市自然保護地的數量占比而言,國家級風景名勝區最高,其次為國家濕地公園,國家級自然保護區最低;就面積而言,國家級風景名勝區面積最大,國家濕地公園面積最小;就各類型自然保護地中城市自然保護地的面積占比而言,國家級風景名勝區最高,國家地質公園最低(表3)。

表3 城市自然保護地數量及面積Tab.3 quantity and area of urban protected areas

2.1.2 空間分布

以自然保護區質心生成自然保護區點數據,與其他自然保護地點數據合并進行點密度分析(圖2)。結果表明:第一,以地形地貌而言,城市自然保護地多分布于西南地區東部,多位于平原、臺地及丘陵、小起伏山地區域;中、大、極大起伏山地區域僅有非常少量(圖3)。第二,以省級行政建制論,城市自然保護地主要集中分布于各省經濟水平較發達且自然資源豐富的地區,如貴州省中部、重慶市西部、四川省東部和云南省東北部,尤以重慶市西部最為集中。第三,就各類型城市自然保護地而言,國家濕地公園、國家森林公園、國家級風景名勝區分別集中分布于四川省、重慶市、云南省,國家地質公園與國家級自然保護區的分布未表現出區域差異。

2.2 受城市影響的自然保護地分布格局

2.2.1 數量面積

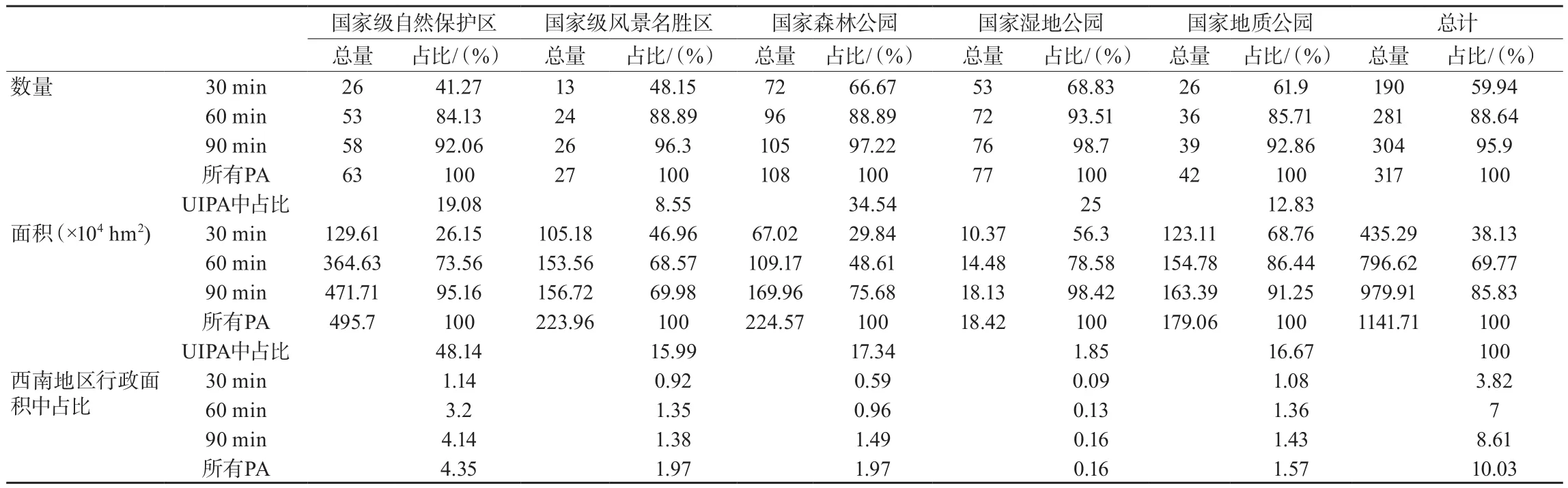

西南地區共有317處國家級自然保護地未與城市建成區相交,分別分析其在30 min、60 min和90 min的時間閾值下通達城市建成區的情況(表4,圖4-5)。結果表明:第一,就數量而言,30 min、60 min和90 min內能通達的自然保護地占西南地區所有非城市型的自然保護地的比值分別為59.94%、88.64%和95.9%;第二,就面積總量而言,不同時間閾值下可到達的自然保護地中,國家級自然保護區總面積相對其他四類而言最大,國家濕地公園為最小;第三,就各類型自然保護地中受城市影響的自然保護地的面積在本類型自然保護地總面積中的占比而言,30 min內和60 min內能通達的條件下,國家地質公園在本類型自然保護地中面積占比最大,90 min內國家濕地公園占比最高,而在3個時間閾值下,國家級自然保護區、國家森林公園、國家級風景名勝區分別占比最低。

表4 受城市影響的自然保護地數量及面積Tab.4 quantity and area of natural protected areas affected by cities

2.2.2 空間分布

與城市自然保護地相似,西南地區受城市影響的自然保護地主要分布于西南地區東部,就省級行政建制而言,主要集中于四川省東部、重慶西南部、云南省中部和貴州省南部(圖6-7)。在不同的時間閾值下,30 min內可到達的自然保護地主要分布在西南地區東部,在省級行政建制上主要分布于四川省中部、重慶市南部、貴州省西南部和云南省北部;60 min和90 min可到達的自然保護地逐漸向本地區西部蔓延。

3 討論

3.1 規模分布特征

西南地區城市自然保護地中,濕地公園是數量主體,風景名勝區是面積主體,自然保護區、地質公園、森林公園所占比重相對較輕。這應與城市選址特點和自然保護地的保護對象差異性有關。一是中國城市歷來選址講求山水格局、山水形勝[39],城市常常依山傍水、依托河湖水系建設,而濕地公園、風景名勝區的資源本底為河湖濕地和秀美風景,因此它們也就成為了城市自然保護地的主體。二是自然保護區的保護對象是自然生態系統、野生生物和自然遺跡等[40],它們存續的需求多為遠離人類干擾,因此城市型自然保護區較少。三是地質公園和森林公園的資源本底分別為地質遺跡、大面積人工林或天然林,這些區域均非城市選址建設的適宜地點,故而城市自然保護地也較少。

西南地區多數自然保護地都易受城市影響,其中不同類型的自然保護地所受影響程度不一。自然保護區受影響相對較少,一是其保護對象常需遠離人口密集區域才能存續,其設立時已天然避讓城市區域;二是其執行嚴格的土地利用管制和人類活動管控措施。其他各類自然保護地受城市影響較大,尤以風景名勝區為甚,這是因為它們都承載了生態旅游功能,風景名勝區更是我國特有的融秀美自然、璀璨人文于一體的自然保護地類型,往往就是觀光、旅游勝地,其周邊交通網絡發達,因此更易受城市影響。

3.2 空間分布特征

西南地區城市自然保護地在空間分布上表現出聚集性特征。首先,城市自然保護地在城市化水平更高、城市建成區面積更大、經濟更發達的各省會城市周邊的集中性更明顯。其次,城市自然保護地多分布于更適宜進行城市建設的平原、臺地、丘陵等區域。再者,城市自然保護地多分布于河湖水系周邊的區域,這些區域不僅分布著豐富的自然資源和自然景觀,往往也地勢開闊更適宜城市發展。

受城市影響的自然保護地多集中分布于省會城市附近,并沿省會城市形成一線四片的格局(圖8)。表明城市規模越大、經濟越發達、交通越便利、城市化水平越高,受其影響的自然保護地也就越多。

3.3 價值分布特征

城市自然保護地的保護對象更易受到城市影響,需重點關注。就生態系統類型而言,內陸濕地是西南地區城市自然保護地保護對象的主體,它不僅能夠在涵養水源、凈化水質、調節氣候和維護生物多樣性等方面發揮著重要生態功能[41],更是水鳥保護的重要載體。就風景資源而言,冰川遺跡、名勝古跡、峰林地貌、文物古跡等更易受城市影響。就野生動植物而言,西南地區城市型自然保護區的保護對象有云豹(Neofelis nebulosa Griffith)、羚牛(Budorcas taxicolor)、黑頸長尾雉(Syrmaticus humiae)等多種國家Ⅰ級保護動物,銀杏(Ginkgo biloba)、云南紅豆杉(Taxus yunnanensis)等國家Ⅰ級保護植物,以及以云南蒼山洱海的杜鵑屬植物為代表的豐富的野生植物種質資源(表5)。

受城市影響的自然保護地中,就保護區的生態類型而言,森林生態占比最高,其次是野生動物,主要包含有中亞熱帶常綠闊葉林、亞熱帶山地苔蘚常綠闊葉林和大熊貓、金絲猴等珍貴動植物。其他自然保護地在三種時間閾值下都表現出同樣的數量特征,森林公園占主體。

3.4 保護管理建議

西南地區已分布有多處城市自然保護地,在不同時間閾值下有更多的自然保護地受到城市的影響,為了更好地開展保護管理工作,提出如下建議。

第一,針對性開展西南地區城市自然保護地保護管理。一是針對重點影響區域進行管控,西南山區以中高山區為主[42],分布著大量的山地,生物多樣性更加復雜敏感[43]。受限于山間盆地較小,城市建設易向盆地邊緣區的丘陵和山地轉移[44],對山地和地表植被的破壞易形成大量裸露山體和裸露地表[45],進而影響分布在這些區域內的自然保護地和生物多樣性。因此,應重點關注平原、高臺、丘陵及小起伏山地等低海拔區域的生物多樣性治理[46]。二是針對重點影響類型進行管控,西南地區城市自然保護地以濕地公園和風景名勝區為主,在未來的城市化過程中,一方面加強對于城市山水格局、河湖水系的保護,強調城市建設開發不破壞山水格局,尤其加強濕地檢測以及濕地基質修復、水文過程修復、水環境修復、濕地生物與生境恢復等[47-48];另一方面應對自然保護地的游客進行嚴格管控,確保游客容量控制在可接受的改變極限內,確保游客行為對環境友好。

第二,探索新的管理模式,平衡城市自然保護地的“自然保護”和“社會娛樂”兩個目標。目前,西南地區已有23%的自然保護地與城市相交,且30 min內受影響的自然保護地占比超過40%,90 min內更是高達90%,西南大部分保護地受到城市化的影響。城市內自然區域的社會功能包括其所提供的效益,越來越受到重視,人們已經認識到城市自然保護地與傳統意義的自然保護地之間的差別。與傳統保護地相比,城市自然保護地(如重慶縉云山)接待了大量游客(包括日常游客)并涉及眾多參與者[49]、威脅更多且更尖銳,其建立的動機也更為多元、更具社會導向[50]。這導致了保護和娛樂這兩個功能相沖突。一方面,它們的創建是為了保護野生自然的幸存元素或自然或文化景觀的殘余物;另一方面,城市居民認為城市自然保護地是休閑,娛樂和教育價值最重要的多功能場所[51]。城市化將不斷的促成城市自然保護地的形成。因此,為適應城市自然保護地的發展與社會需求,需要不斷更新保護對象、目標和理念,將人類活動融入并探索自然保護與社會、經濟發展相協調的全新保護管理模式。

第三,實現城市自然保護地管護與城市生物多樣性治理的協同增效。城市生物多樣性保護是維護城市生態安全的必然要求,其有助于積極應對城市化所帶來各類負面影響、提升城市生活質量并幫助實現愛知生物多樣性目標[52]。應對生物多樣性下降最有效的辦法是建立自然保護地[53],建立城市自然保護地是在城市中保護生物多樣性和自然景觀特征的有效手段[54],以西南地區城市型自然保護區為例,它們保護了重要的生態系統以及珍稀動植物的棲息地,如云南蒼山洱海保護了高原湖泊生態系統斷層湖泊、蒼山冷杉、杜鵑林等,它們是城市生物多樣性保護中不可或缺的組成。目前,西南地區已有部分自然保護地位于城市,它們是保護城市生物多樣性的有力抓手,但它們作為法定保護地,數量有限,而城市中廣泛的生物還分布在以公園為代表的各類綠色空間中,因此應將城市自然保護地作為保護生物多樣性、自然生態環境和自然景觀的路徑之一,發掘其與各類城市綠地協同實現生物多樣性保護的路徑,實現城市自然保護地管護與城市生物多樣性治理的協同增效。

4 結語

自然保護地是生物多樣性和自然景觀保護的核心載體,能提供多種關鍵的生態系統服務。城市自然保護地及城市周邊的自然保護地無疑是城市區域的巨大生態財富,但也更易受城市發展的影響和沖擊。本文識別了西南地區城市自然保護地與受城市影響的自然保護地,初步掌握了其數量面積、空間分布以及價值分布等特征,為其保護管理工作及后續的相關研究提供了一定借鑒。但由于數據來源局限,本研究中使用點數據居多,導致城市與自然保護地的距離計算存在一定誤差,對后續分析的維度、精度、深度造成了一定的影響。

在聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議順利召開,《昆明宣言》為制定2020 年后全球生物多樣性框架注入更強動力的時代背景下,期待有更多的學者、管理者關注并加入到城市自然保護地的科學研究及保護管理實踐中,共同助力“人與自然和諧共生”的2050年愿景的實現。