距離、異質性機構投資者與跨國并購

毛婷

【摘要】文章以2002—2018年我國企業進行跨國并購的446例樣本實證檢驗了距離如何影響跨國并購,研究發現:(1)制度距離與文化距離可能提高我國企業跨國并購成功的可能性,我國企業傾向于通過跨國并購實現制度套利;(2)在區分不同并購情景模式下,只有當我國進行并購的目標方為發達國家的企業時,這種正向影響才顯著,進一步驗證了制度套利效應,即我國企業因受制于制度約束而被迫轉向海外搜尋戰略型資產;(3)考慮到機構投資者的異質性,壓力抵抗型機構投資者持股比例越高,制度距離對跨國并購成功可能性的正向影響越大。

【關鍵詞】制度距離;文化距離;異質性機構投資者;跨國并購成敗

【中圖分類號】F275

一、引言

企業為迅速實現海外擴張,跨國并購是重要方式之一(杜曉君等,2015)[1]。據統計數據顯示,在跨國并購交易金額上,中國跨境收購金額2016年處于最高峰,達到2180億美元,其中1157億美元流向歐洲地區,251億美元流向亞太地區,773億美元流向美國地區,在我國不同性質企業進行的跨國并購交易中,2016年民營企業海外跨境并購交易活躍,跨境并購交易數量占當年交易總數的66%,到2018年,民企海外并購的規模占比達到53.3%,高于國企的46.7%,起相對主導地位。

跨國并購的失敗率在70%~90%,各國企業跨國并購失敗率差異的背后最重要的原因就是各個國家之間在政治、經濟、文化等方面存在差異性(喬璐等,2020)[2]。其中,制度距離是并購完成階段的主要影響因素之一(劉勰等,2019)[3]。國內外很多學者已對其進行了研究,但目前對于制度距離與跨國并購成敗之間的關系尚存在爭議,主要有兩種不同的觀點。部分學者依據制度理論,認為制度距離將產生額外的交易成本以及帶來合法性風險,從而不利于跨國并購的成功(Liou等,2017;Boateng等,2019;喬璐等,2020)[2][4][5];也有部分學者基于資源基礎觀,認為制度距離帶來了互補性資源和知識技能,并購方可能通過跨國并購進行制度套利,以獲取優勢資源,彌補自身的制度缺陷(李元旭等,2016;Ellis等,2017;Dong等,2019;劉勰等,2019)[3,6-8]。

并購方的經濟發展水平會直接影響并購方的經營決策,同時也會影響目標企業的反應(Zhou等,2016)[9]。因此,從我國企業進行跨國并購的角度出發,并購在發達國家與發展中國家會體現不同的相對經濟水平,兩種情景下我國企業在跨國并購交易中面臨的機會和挑戰也是不同的。然而現有研究主要關注距離的差異性特征,對方向性的思考還比較少(Zaheer等,2012),喬璐等(2020)[2]也指出,并購雙方之間的距離不僅僅是兩者在不同距離維度上的直接差異,還包含著“方向性”這一含義,因此在研究制度距離對我國企業跨國并購行為時考慮被并購方國家的性質是必要的。

隨著企業的發展,機構投資者對企業的影響越來越受到廣泛的關注,其對企業發揮的作用體現在其是否積極參與到公司的治理,而且不同類型的機構投資者參與公司治理的積極程度有較大差異(周紹妮等,2017)[10]。并購是對企業影響較大的一個經濟決策,積極參與公司治理的機構投資者必然對該活動比較關注,因此,異質性機構投資者是否對制度距離與跨國并購成敗的關系產生影響也值得探究。

基于此,本文以2002—2018年中國上市公司進行的跨國并購事件作為研究樣本,將制度距離劃分為正式制度距離與非正式制度距離1,研究我國企業在發達國家與發展中國家并購時,制度距離對我國企業跨國并購成功可能性將會產生怎樣不同的影響,以及異質性機構投資者在其中的調節作用。本文的研究發現,制度距離對我國企業跨國并購成功的可能性產生正向的影響,在進一步區分被并購方樣本后,發現只有在發達國家的樣本中,制度距離與文化距離對跨國并購成敗才產生積極影響,說明這種積極作用主要是我國企業并購在發達國家帶來的;在考察異質性機構投資者的作用時,本文發現壓力抵抗型機構投資者的持股比例具有正向的調節作用,而且這種正向的調節作用依然是在發達國家的樣本中顯著。

在制度距離與跨國并購關系的研究存在矛盾的情況下,進一步檢驗兩者之間的關系,并支持了基于跳板理論基礎的制度套利效應,豐富現有的關于制度距離與跨國并購的研究。現有文獻主要關注的是距離差異性的特征,本文考慮到制度距離的方向性,對我國企業并購的目標方樣本進行進一步區分,發現并購不同的經濟體產生的影響有所不同。研究機構投資者異質性對兩者之間關系的調節作用,能夠為我國進行跨國并購適當引入恰當的機構投資者提供依據及實踐指導。

二、理論分析與研究假設

制度涵蓋了一國或地區經濟、政治的全面安排,構建了交易行為的組織機制,決定了經濟活動中的各類成本,因而被廣泛認為是影響經濟行為的重要因素(Meyer等,1977;潘鎮,2006)[11,12]。基于North的制度理論分析框架,廣義的制度距離又被分為正式制度距離和非正式制度距離(North,1990)[13]。其中,正式制度距離往往指的是國家間的政治、法律等規章制度的差異;非正式制度距離(即文化距離)指的是國家間社會文化、意識形態以及行為規范等規范和認知方面的差異(閻大穎,2012)[14]。

(一)制度距離與跨國并購成敗

發達國家與新興市場中的國家相比,其擁有較高的制度水平,具體表現為對知識產權的保護、法律的監管、市場的發展程度等方面的水平都高于發展中國家,而新興市場國家的市場通常存在較多的制度漏洞(陳侃翔等,2018)[15]。因此,這兩大類主體在很多方面如技術能力、發展水平、法律體系等都存在很大差距,母國和東道國之間的制度距離往往也較大。國際化跳板理論指出,新興市場企業為了彌補制度空白造成的后發劣勢,因此具有強烈的動機積極地通過各種冒險的手段,向發達國家成熟跨國公司購買關鍵資源。制度差異可能是比較優勢的來源(Jackson和Deeg,2008)[16],不同領域的國家制度差異可能為企業跨國界進行制度套利提供了機會(李元旭等,2016)[6],中國企業往往面臨不發達要素市場的制度約束,尤其在管理和技術層面缺乏競爭力,因此更傾向也更有可能獲得制度套利(賀燦飛等,2019)[17]。具體來說,“走出去”“一帶一路”等政策強化了我國企業努力達成跨國并購交易的動機(劉勰等,2019)[3];當制度距離增大時,母國與東道國的制度異質性越大,跨國公司可利用的東道國制度環境、發展資源和能力的機會越多(李元旭等,2016)[6],因此收購方會為完成跨國并購交易做出更多的努力,交易也更容易成功。基于此,本文提出以下假設:

H1:并購雙方之間的制度距離越大,跨國并購成功的可能性越大。

(二)文化距離與跨國并購成敗

不同國家的文化及價值觀具有較大的差別,并購方并購后對標的方國家的文化能否適應是異地并購成功的決定性因素(Ahern,2015)[18]。文化差異越大,企業越容易在特定國家發揮公司特定優勢(Brouthers等,2000)[19],通常,當一國的制度水平較弱,文化作為替代將會發揮更為重要的作用,相比于發達國家,新興市場國家往往擁有較高水平的文化架構(劉娟,2015)[20]。我國企業在母國文化環境下,善于通過建立關系而獲取信任,這種方式在文化差異較大的國家效率更高(Li等,2013)[35]。例如與東道國政府相關機構建立關系獲取東道國的合法性、或通過合作加強交流、或放棄控制權獲取信任等;且已有研究表明文化差異帶來潛在協同效應的收益大于整合的成本(Chakrabati等,2009)[21]。國家間文化距離越大,收購雙方能夠彼此分享嵌入其中的多元慣例和能力越多(Morosini,1998)[22],異質文化為彼此提供新鮮感和吸引力,有助于創造價值(劉勰等,2019)[3]。基于此,本文提出以下假設:

H2:文化距離越大,跨國并購成功率越高。

(三)不同并購情景模式下的比較

進一步地,對制度距離影響我國企業跨國并購行為的研究應該區分我國企業是否進入不同的經濟體。新興經濟體的跨國公司傾向在某些國家進行對外直接投資,獲取具有制度優勢的國家資源、技術、資產等,以規避本國制度約束(賀燦飛等,2019)[17],當雙方制度差距對我國企業并購的成功率產生正面影響時,我國企業進入發達國家的情景模式,正體現了我國通過跨國并購交易進行制度套利,而對于我國企業進入發展中國家的情景模式,可能或完全不存在制度套利的機會,相比較并購發展中國家企業,我國企業并購發達國家企業這一情景模式,將促進正式制度距離對我國企業并購成功率產生的正向作用。同理,當我國企業并購發達國家企業時,相互之間的文化差距越大,能夠彼此吸收的價值越多。基于此,本文提出以下假設:

H3a:當我國企業并購發達國家企業時,制度距離對跨國并購成功可能性的影響更顯著。

H3b:當我國企業并購發達國家企業時,文化距離對跨國并購成功可能性的影響更顯著。

1.機構投資者異質性的調節作用

企業并購的成功往往代表了該并購決策是一項有利于企業長期發展的決策,因為成功的并購往往能夠使企業規模擴大,拓展企業的產業鏈、使企業獲得更多的人力資源,且未來增長潛力也能得到提升(孫婧雯等,2019)[23]。一方面,機構投資者作為專業的投資機構,其在信息搜集方面展現獨有的優勢地位(方辰君,2016)[24],可以降低信息不對稱,并在企業高層做出并購決策時提出合理化建議,這將有助于提高企業跨國并購的成功率;另一方面,機構投資者具有資金優勢(李維安,2008)[25],作為受托人管理著龐大的資金池,機構投資者的持股比例越高,可以為企業帶來越多的并購資金,進而提高企業跨國并購成功的可能性。而機構投資者是否能夠發揮上述作用,實質上取決于其是否能夠積極參與公司的治理。較早之前的研究對于機構投資者是否對公司的發展發揮作用結論不一,那是因為并非所有類型機構投資者都能夠積極參與公司治理,并對管理層和大股東實施監督和約束,不同類型的機構投資者參與公司治理的積極程度有較大差異(周紹妮等,2017)[10]。不同類型機構投資者在投資時都會進行“選擇治理”(王壘等,2018)[26],相比于壓力抵抗型機構投資者,壓力敏感型機構投資者由于與上市公司存在業務依賴關系,而為了維持這種關系往往不會積極參與公司治理(李朋林,2020)[27];而壓力抵抗型機構投資者作為獨立的機構投資者受到監管約束,將積極參與公司治理。基于此,本文提出以下假設:

H4:并購方中壓力抵抗型機構投資者持股比例越高,制度距離與文化距離對跨國并購成功可能性的影響越大。

三、研究設計

(一)樣本選擇與數據來源

本文采用二手數據研究法,選取CSMAR數據庫中2002—2018年發生跨國并購的A股上市公司為初始研究樣本,并參考前人的研究進行如下的數據篩選處理:(1)剔除目標方及其母公司位于中國(包括雖然是外資,但其注冊地或主營業務主要在中國的企業)及避稅天堂地區;(2)剔除金融業及ST、PT樣本;(3)剔除債務重組、資產置換、資產剝離、股份回購的樣本;(4)剔除收購股權的比例小于30%以及并購發生當年上市的樣本;(5)剔除無交易成本的樣本和主要數據缺失樣本。手工處理后最終收集到446例跨國并購事件作為最終研究樣本。跨國并購數據來源于國泰安數據庫以及Wind數據庫,財務數據均來源于國泰安數據庫,機構投資者持股數據來源于RESSET數據庫。

(二)變量說明

1.被解釋變量

被解釋變量為跨國并購成功可能性,參考閻大穎(2012)[14]等的做法,以跨國并購交易是否成功衡量跨國并購成敗,交易成功取1,否則取0。

2.解釋變量

制度距離。制度距離是東道國與母國之間的制度差異,參考Marano(2016)[28]、張弛和余鵬翼(2017)[29]等的研究,使用Kaufmann等(2007)[30]構建的世界治理指數(WGI指數),數據來源于世界銀行,并采用主成分分析法對WGI指數抽取一個公因子再進行作差來衡量正式制度距離。

文化距離。參考以往的研究,本文使用Kogut和Singh(1988)[31]提出的計算方法來衡量。Hofstede(1991)[32]的文化維度包括權利距離等6個維度。

國家性質。當被收購方為發達國家時取1,否則取0。

機構投資者。本文參照Brickley(1988)[33]、Bushee(2014)[34]等人的研究,將證券投資基金、社保基金和合格境外投資者(QFII)等監管嚴格、相對獨立的機構定義為壓力抵抗型機構投資者;將券商、保險公司和信托公司等與被投資公司存在一定業務關系的機構定義為壓力敏感型機構投資者。

3.控制變量

本文參考已有研究選取的控制變量包括企業年齡、企業規模、企業性質、財務杠桿比率、成長能力、資產收益率、賣方上市地位等。

(三)檢驗模型

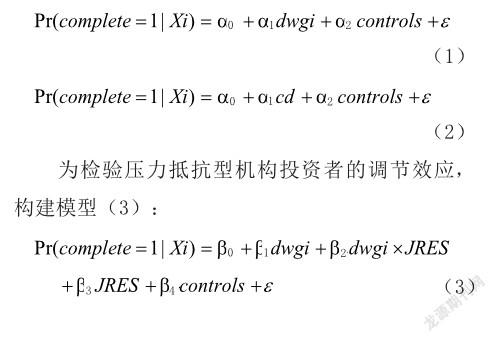

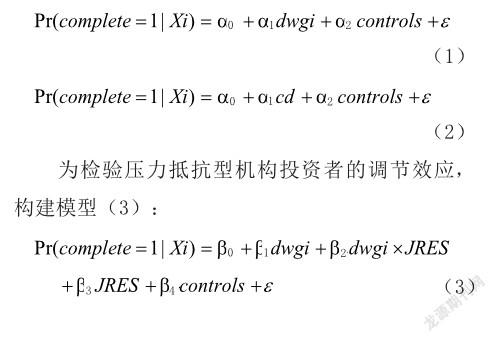

由于本文被解釋變量為二元變量,故參照閻大穎(2012)[14]等人,采用Logit回歸模型檢驗制度距離對企業跨國并購成功可能性的影響,如模型(1)與模型(2):

四、檢驗結果與分析

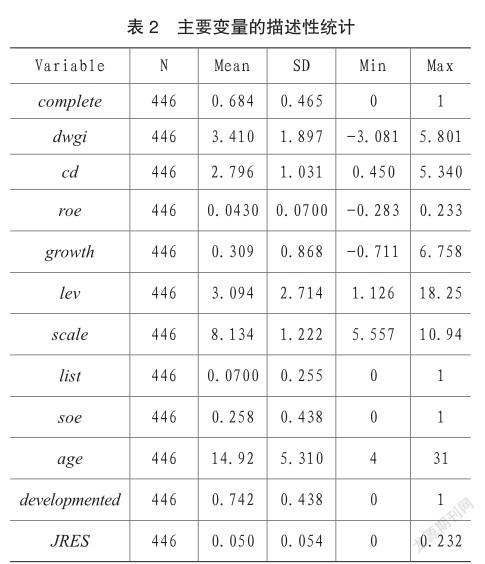

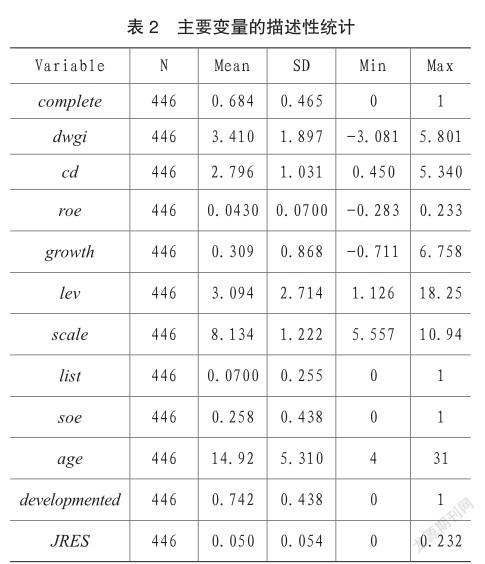

(一)描述性統計分析

表2為變量描述性統計,由統計結果我們可知:(1)并購成功的均值為68.4%,說明超過一半的并購交易都能成功完成;(2)我國進行跨國并購的目標方多為發達國家;(3)我國民營企業進行的跨國并購交易占比較高;(4)我國民營企業進行跨國并購交易較多。

(二)回歸分析

表3列示了制度距離、文化距離與跨國并購成功可能性的回歸結果。列(1)顯示了制度距離與我國企業跨國并購成功可能性在5%水平上顯著正相關,支持了H1,初步說明了我國企業進行跨國并購體現了制度套利,我國企業傾向于逃離制度缺陷帶來的影響,并通過對外投資獲取東道國優勢資源、技術、資產等;列(2)中文化距離與我國企業跨國并購成功可能性的回歸結果,數據顯示系數為正,但不顯著;然而,要想證實制度差異能夠為企業帶來套利機會從而促進跨國并購的成功,應該從東道國的國家性質出發,根據前文制度套利效應的分析,我國企業對制度差異大的東道國進行的跨國并購更容易成功是由于想要利用發達國家的資源、技術、資產等,以規避本國制度約束,從而有更強烈的動機促進并購的完成,因此只有當東道國為發達國家時,制度距離對跨國并購成功可能性具有顯著的正面影響,而當東道國為發展中國家時沒有這種影響,才能說明我國企業對制度差異大的國家進行并購存在制度套利效應。接下來對樣本進行進一步區分再次檢驗。

為了更好地體現制度距離對我國企業跨國并購成敗的影響,有必要對被收購方的國家性質進行區分。表4列示了制度距離對跨國并購成敗在基于被收購方國家性質分組后的影響的回歸結果。列(1)和列(2)分別顯示了我國企業并購發達國家企業及發展中國家企業時,制度距離對跨國并購成敗的影響,回歸結果顯示,在我國企業并購發達國家企業這一情景模式下,制度距離與我國企業跨國并購成功可能性顯著正相關,進一步驗證了我國進行跨國并購實現制度套利。列(3)和列(4)分別顯示的是我國企業并購發達國家企業及發展中國家企業時,文化距離對跨國并購成敗的影響,其中在我國企業并購發達國家企業的樣本中,文化距離的系數在10%水平上顯著為正,在發展中國家的樣本中該系數為負但不顯著,而在表3的全樣本中該系數不顯著,說明可能在全樣本中受到發展中國家樣本的影響而導致結果不顯著。實質上,當我國企業并購發達國家企業時,文化差異帶來潛在協同效應的收益大于整合的成本效果更好。

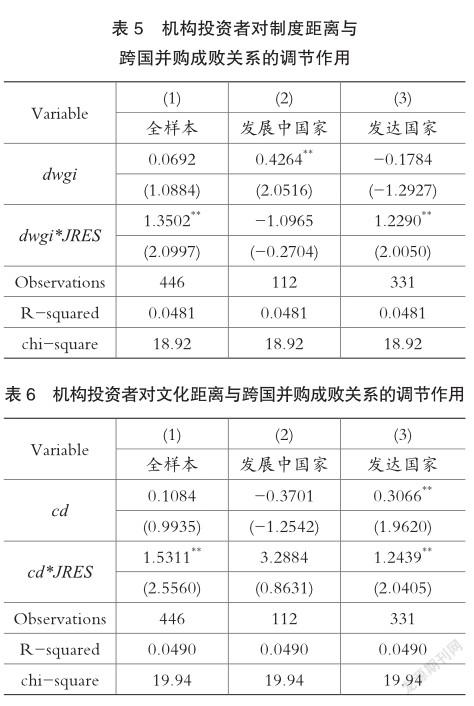

表5列示了異質性機構投資者對正式制度距離與我國企業跨國并購成功可能性之間的關系調節作用。列(1)顯示了在全樣本下機構投資者的調節作用,數據顯示交互項的系數為正,并且在5%的水平上顯著,說明壓力抵抗型機構投資者促進了正式制度距離產生的套利效應。將樣本進一步區分為發達國家以及發展中國家后,從分組回歸結果列(2)與列(3)中可以看出,當我國企業并購發達國家企業時,異質性機構投資者起到了調節作用,而當并購發展中國家的企業時,該調節效果不顯著。不管是否考慮調節效應,發達國家的樣本與發展中國家的樣本在結果上都具有顯著差異,因此,充分說明了研究我國企業進行跨國并購的行為時應該考慮被并購對象的性質。同樣地,表6列示了機構投資者異質性對文化距離與我國企業跨國并購成功可能性之間的關系的調節作用,結果依然顯示在全樣本以及發達國家樣本下,交互項系數顯著為正,說明壓力抵抗型機構投資者促進了文化距離產生的協同效應。

(三)穩健性檢驗

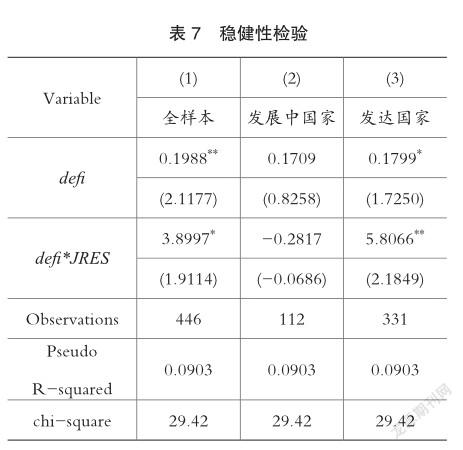

此外,本文采用全球經濟自由度指數(EFI)作為制度距離的替代變量進行穩健性驗證,美國傳統基金會對每個國家的市場制度進行了綜合評分,參考張弛和余鵬翼(2017)[29]的做法,將評分(即EFI)進行標準化處理后再作差得到該衡量指標(即defi),回歸結果如表7所示。數據顯示對假設檢驗的結果無實質性變化。

五、總結與展望

(一)主要結論

本文選取2002—2018年中國A股進行跨國并購的上市公司為研究對象,研究在考慮并購方國家的性質下,制度距離和文化距離對跨國并購成功可能性的影響,機構投資者對兩者之間關系的調節作用,研究結論如下:(1)制度距離,能夠提高跨國并購成功的可能性,我國企業傾向于通過跨國并購實現制度套利,文化距離在總體上對跨國并購成功可能性沒有顯著影響,但區分樣本后,文化距離在我國企業并購發達國家企業時對跨國并購成功可能性產生正向影響。(2)在區分被并購方國家的性質后,只有當我國企業對發達國家的企業進行跨國并購時,才體現出制度距離對跨國并購成功可能性的促進作用,進一步驗證了我國企業進行跨國并購的制度套利效應。(3)壓力抵抗型機構投資者持股對上述兩者之間的關系具有正向的調節作用,壓力抵抗型機構投資者持股比例越高,制度距離和文化距離對跨國并購成功可能性的提升作用越大。

(二)管理啟示

我國企業進行跨國并購時,應該區分不同的目標方,在進行并購發達國家企業與并購發展中國家企業交易時,面臨的機會和挑戰會有所不同,應該對不同的標的方采取不同的戰略,比如在并購發展中國家企業時可能不能達到制度套利的效果,不僅如此,我國企業在進行海外并購的過程中還應考慮雙邊關系;而且在進行并購時應充分認識到機構投資者所發揮的作用,結合自身實際情況調整所有權結構,必要時引入恰當的機構投資者。

主要參考文獻:

[1]杜曉君,蔡靈莎,史艷華.外來者劣勢與國際并購績效研究[J].管理科學,2014,27(02):48-59.

[2]喬璐,趙廣慶,吳劍峰.距離產生美感還是隔閡?國家間距離與跨國并購績效的元分析[J].外國經濟與管理,2020,42(12):119-133.

[3]劉勰,孟勇.制度距離與我國企業海外并購效率[J].經濟管理,2019,41(12):22-39.

[4]Liou R S, Rao-Nicholson R. Out of Africa: The role of institutional distance and host-home colonial tie in South African Firms post-acquisition performance in developed economies[J]. International Business Review, 2017, 26(6): 1184-1195.

[5]Boateng A, Du M, Bi X G, Lodorfos G. Cultural distance and value creation of cross-border M&A: The moderating role of acquirer characteristics[J]. International Review of Financial Analysis,2019, 63: 285-295.

[6]李元旭,劉勰.制度距離與我國企業跨國并購交易成敗研究[J].財經問題研究,2016(03):94-103.

[7]Ellis J A, Moeller S B, Schlingemann F P, Stulz R. M. Portable country governance and cross-border acquisitions[J]. Journal of International Business Studies, 2017, 48(2): 148-173.

[8]Dong L, Li X, McDonald F, Xie J. Distance and the completion of Chinese cross-border mergers and acquisitions[J]. Baltic Journal of Management, 2019.

[9]Zhou C X, Xie J H. Wang Q. Failure to complete cross-border M&As: “To” vs “From” emerging markets. Journal of International Business Studies, 2016, 47(9): 1077-1105.

[10]周紹妮,張秋生,胡立新.機構投資者持股能提升國企并購績效嗎 ——兼論中國機構投資者的異質性[J].會計研究,2017(06):67-74+97.

[11]Meyer J W , Rowan B . Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony[J]. American Journal of Sociology, 1977, 83(2):340-363.

[12]潘鎮.制度質量、制度距離與雙邊貿易[J].中國工業經濟,2006(07):45-52.

[13]North D. C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press. 1990.

[14]閻大穎.制度距離、國際經驗與中國企業海外并購的成敗問題研究[J].南開經濟研究,2011(05):75-97.

[15]陳侃翔,謝洪明,程宣梅,王菁.新興市場技術獲取型跨國并購的逆向學習機制[J].科學學研究,2018,36(06): 1048-1057.

[16]Jackson G,Deeg R.Comparing Capitalisms: Understanding Institutional Diversity and its Implications for International Business[J].Journal of International Business Studies, 2008, 39(4):540-561.

[17]賀燦飛,李振發,陳航航.區域一體化與制度距離作用下的中國企業跨境并購[J].地理科學進展,2019,38(10): 1501-1513.

[18]Ahern K R, Daminelli D, Fracassi C. Lost in translation The effect of cultural values on mergers around the world[J]. Journal of Financial Economics, 2015, 117(1): 165-189.

[19]Brouthers K D, Brouthers L E. Acquisition or greenfield start‐up Institutional, cultural and transaction cost influences[J]. Strategic management journal, 2000, 21(1): 89-97.

[20]劉娟.跨國企業制度學習研究述評與展望[J].外國經濟與管理,2015,37(02):29-37+50.

[21]Chakrabarti R, Gupta-Mukherjee S, Jayaraman N. Mars–Venus marriages: Culture and cross-border M&A[J]. Journal of International Business Studies, 2009, 40(2): 216-236.

[22]Morosini P, Shane S, Singh H. National cultural distance and cross-border acquisition performance[J]. Journal of international business studies, 1998, 29(1): 137-158.

[23]孫婧雯,張曉嵐,張超.股票流動性、機構投資者與企業并購[J].當代經濟科學,2019,41(02):108-121.

[24]方辰君.機構投資者“迎合”交易行為分析——基于上市公司送轉股事件的價格異象[J].金融經濟學研究,2016,31(05):48-64.

[25]李維安,李濱.機構投資者介入公司治理效果的實證研究——基于CCGI-(NK)的經驗研究[J].南開管理評論,2008(01):4-14.

[26]王壘,曲晶,劉新民.選擇偏好與介入治理:異質機構投資者持股與雙重股利政策的相互影響[J].現代財經(天津財經大學學報),2018,38(11):64-78.

[27]李朋林,程鈺.異質性機構投資者、公司治理與信息披露[J].會計之友,2020(12):96-105.

[28]Marano V, Tashman P, Kostova T. Escaping the iron cage: Liabilities of origin and CSR reporting of emerging market multinational enterprises[J]. Journal of International Business Studies, 2017, 48(3): 386-408.

[29]張弛,余鵬翼.制度距離對中國企業跨國并購績效影響的差異性——基于水平與垂直并購的比較[J].國際經貿探索,2017,33(02):44-58.

[30]Kaufmann D. Governance matters VI: aggregate and individual governance indicators, 1996-2006[M]. World Bank Publications,2007.

[31]Kogut B, Singh H.The effect of national culture on the choice of entry mode[J]. Journal of international business studies, 1988, 19(3): 411-432.

[32]Hofstede G, Hofstede G J, Minkov M. Cultures and organizations: Software of the mind[M]. New York: Mcgraw-hill, 2005.

[33]Brickley A, Lease R C. Ownership structure and voting on antitakeover amendments. Journal of Financial Economics, 1988,20(1-2):267-291.

[34]Bushee B J, Carter M E, Gerakos J. Institutional investor preferences for corporate governance mechanisms[J]. Journal of Management Accounting Research, 2014, 26(2): 123-149.