農村公益服務何以實現精準供給

楊帆 胡志平

作者簡介:楊?帆?男(1991-?)華東政法大學政治學與公共管理學院副教授

胡志平?男(1979-?)華東政法大學政治學與公共管理學院教授

摘?要:在鄉村治理中,公益組織參與村莊自治項目成了一種重要的實踐形式。對村級公益組織績效差異的成因展開分析,系統地探究權威力量、經濟條件、精英網絡、組織合法性、外部資金、外部壓力等要素如何相互作用,有助于理解農村公益組織何以能夠提供精準化的公益服務。基于Z省X縣案例集的分析表明,村莊權威建構了精英網絡,維護了村治秩序和公益組織的合法性,但經濟利益分化衍生的矛盾則抑制了精英的能動性,消解了公益組織的功能,從而無法為村民帶來有效且精準的公共服務。此外,如果公益組織提供的服務與村民的需求相符,而非因承擔創新推廣的考核壓力來“逼民受益”,則公益組織更容易取得良好的績效。農村公益組織應考慮村莊的實際條件,尊重民眾的需求,避免因“被動推廣”和“同質化”導致公益服務的目標與手段脫節,造成資源浪費和項目失敗。

關鍵詞:農村公益服務;自治績效;精準供給;定性比較

中圖分類號:D669.9?文獻標識碼:A?文章編號:1009-3176(2021)03-034-(13)

一、引言

公益組織參與村莊自治項目是當下鄉村治理的一種重要的實踐形式。一方面,公益組織能夠有效地提供政府無力兼顧的公共服務,克服政府失靈的消極影響,補齊政府在扶貧等鄉村振興事業中的短板[1],建構農村的公共文化[2];另一方面,相比于市場和政府組織,公益組織能夠更加靈活地嵌入到村莊的治理結構中,拓展公共服務資源的渠道,增加公共服務資源的可及性,滿足村民的現實需求[3]。現實中,一個值得關注的問題是:農村公益項目如何準確地定位自己的功能,實現公益服務的精準供給?近年來,一些村莊的自治項目因“水土不服”而抑制了公益組織在提供公共服務時的能動性[4]。例如,在特定“試點”項目成功后,基層政府以“公益經營者”的角色將“試點”項目自上而下地推廣[5],要求轄區內的所有行政村主動響應,積極落實試點項目,并定期對項目的運行狀況進行績效評估。事實上,政府強制推廣的項目極易與村莊原生的自治功能發生沖突,使得項目目標脫離實際或與民眾的需求相悖,引發民眾的不滿,如:村莊扶貧中出現的“逼民致富”[6],文化振興中出現的“強制易俗”[7],村民自治中出現的“被迫民主”[8]。

已有研究表明,農村自治項目無法有效滿足村民需求的原因有兩種:第一,自治項目過度依賴地方精英,導致公共資源被少數群體俘獲,項目在執行時不能夠有效地覆蓋本應得到服務的群體[9],或者國家資源被分利集團攫取,既定的項目目標被擱置、掩蓋或扭曲[10]。第二,村民參與自治項目的自主性不足或渠道不暢。在壓力型體制下,村干部承擔了基層政府下壓的維護社會穩定和提供基本公共服務的任務,尤其在稅費改革后,村干部的報酬由國家財政負擔,基層政府將村干部視為政府的一線“代理人”[11],在此背景下,村莊治理出現內卷化[12],村干部在主導村級自治項目時,更多考慮基層政府的偏好以及績效考核的要求,而普通村民缺少表達自身需求和參與自治項目的平臺和機會[13]。

上述兩種解釋主要是從政府、村干部、地方精英、村民等不同主體間形成的互動關系,以及制約多主體互動的制度條件出發,分析自治項目出現功能異化或失敗的原因,但較少地分析公益組織如何承接自治項目,以及不同村莊的異質性對公益組織在自治項目中的績效的影響。事實上,“村莊”是一個相對獨立的空間,是一系列要素的組合。經濟條件、權威力量(如宗族族長、村委書記)、熱心村莊發展的各類社會精英、在地化(localized)的民間傳統與規范、公益組織的內部治理結構與可及的外部資源等,構成了村莊自治中正式和非正式的要素[14],這些要素在不同的村莊中有差異化的表現,極有可能影響公益組織在自治項目中的績效。此外,同一個農村公益項目存在差異化的績效表現,現實中存在如下現象:相同的公益組織參與的自治項目在一些村莊中實現了公共服務的目標,獲得了民眾認可,但在另一些村莊中卻引發了新的沖突和矛盾,最終失敗,這其中的原因何在?為何功能相同的公益組織反而在經濟基礎相對薄弱的村莊獲得了更好的績效?如果要回答上述問題,需要對已有村莊自治研究的指標與觀點進行反思,并對現實中農村公益組織參與的自治項目的過程和表現進行對比分析。

二、村莊自治研究中的兩類視角

自20世紀90年代起,村莊自治成了中國社會轉型的重要實踐領域之一,學術界也始終保持著對村莊自治過程的關注,依循不同的理論預設和分析指標,兩類研究視角伴生出現,即“權威決定論”和“精英互動論”。采用“權威決定論”視角的學者,傾向于描述自治活動如何被塑造,重點考察經濟條件、權威力量、組織合法性等要素,分析村莊如何控制自治項目,能動地塑造自治過程。而采用“情境互動論”視角的學者,則普遍認為村莊自治是自發的、互動的,充滿了不確定性。自治的成敗依賴于地方性組織的構成,個體精英所在的社會網絡,以及各類行動主體的資源動員能力,這部分研究更關心多元主體的互動與博弈。

具體而言,“權威決定論”認為,村莊自治過程也是被權威力量自上而下地塑造的,因而“自治”也是被“建構”的,良好的村莊自治績效離不開基層政府或村干部的主動作為。這一視角強調:在國家力量與鄉村社會的互動過程中,國家從來也沒有退出村莊自治;村莊的自治也是國家政權在鄉村重建的一種方式[15],通過形式上的自治,國家可實現對鄉村社會的有效治理與資源整合[16]。黨和國家出于完成行政任務,維護政治合法性的目的,會在下放任務給村莊的時候讓渡出一部分權威和資源[17],“村級組織官僚化”或“村級治理半行政化”便成了一種常態。于是,村干部成了發起并維持村莊自治的主體[18],既承擔了抑制村莊中各類分利集團的負面影響來維持村莊自治秩序的責任[19];同時也要主動地化解經濟發展與自治績效之間的張力[20],動員民眾參與公共事務[21],捆綁連帶地統籌各種正式與非正式資源,維護村莊自治的合法性[22]。

“情境互動論”相比于“權威決定論”,更關注治理的自發秩序[23],而非基層干部或自上而下的政治干預的影響。采用“情境互動論”這一視角的學者普遍認為,村莊、政府與社會精英之間建立了復雜的關系網絡[24],非正式制度彌補了正式制度的空缺,提供了靈活的合作機制,維持了村莊公共物品的有效供給[25]。鄉村建設中的“精英”或“能人”,因獲得調配資源的能力,而能夠參與建構村莊內外的社會網絡,維持自治活動的持續運作[26][27]。然而,即便“能人”具有社會傳統或制度合法性賦予的權威力量,他們在村莊公共事務管理和資源分配中也需要維持人情與利益的平衡。一旦平衡打破,能人所擁有的社會信任基礎就會被侵蝕[28]。因此,村莊自治績效和公共服務的供給在很大程度上受到村莊中的傳統規范、社會網絡、非正式制度的影響[29]。此外,當村莊外部的社會力量、資源和政治壓力嵌入到本地自治過程中,原先的治理機制也會隨之發生改變[30]。

不難發現,“權威決定論”與“情境互動論”兩類視角存在張力。權威力量雖然能夠弱化分利集團,鞏固自治秩序,但也潛在地破壞了建立在平等、互惠基礎上的非正式制度;非正式制度雖然依托社會傳統與互信而獲得了合法性,但也會弱化權威力量的干預和功能。“權威決定論”和“精英互動論”之間的張力之所以產生,是因為各自關注了特定的治理要素,而忽視了另一些要素。雖然兩種視角均重視“經濟基礎”對于自治效果的重要性,但“權威決定論”更多地討論“權威人物”的作用;相對地,“情境互動論”則重在討論村莊中的“社會資本”對治理績效產生的影響。整體性地提煉村莊自治的機制,仍然是一項未竟的工作。

在現實中,自上而下的政治權威對基層社會的控制并不總是成功的,即便是壟斷了村莊公共資源的“寡頭”村干部,也須借助本地精英和傳統實現其目標[31];另一方面,自下而上的自治力量的發展也離不開政府的認可[32],只有能夠幫助政府提供公共服務,政府才會鼓勵它們的發展[33]。因此,本文在理論上,試圖吸納已有研究指標,追求知識的通則性,將“權威決定論”與“情境互動論”中的關鍵要素置于同一個分析框架中,探究村莊自治中諸要素間的復雜機制。在實證操作上,本研究將Z省村級公益基金組織的案例群作為考察對象,采用模糊集定性比較分析法(Fuzzy-set QCA),對40個村莊公益組織進行綜合分析,探究農村公益組織在自治項目中的績效差異及其形成原因。這種探討既可望得出具備一定普遍價值的新知識,也可能預示未來村莊治理轉型研究的要點所在。

三、村莊自治條件的組合與公益組織的績效

因大量青壯年勞動力外出,Z省X縣的老人照護及留守兒童撫養成了公共問題。當地政府于2012年發起以贍養老人和撫養兒童為目的的社會自治項目,以村為單位,成立名為慈孝基金、愛心基金、孝心基金等公益性組織,通過接受村民和其他社會人士捐贈、政府資金支持,來面向本村的老齡人群和兒童提供贍養和撫養類公共服務。在本研究中,村級公益組織與其他類型的公益組織的核心區別在于,組織獲得的資源和捐贈只用于擴大公益服務規模,而不用于組織成員的分紅。經過幾年發展,X縣已有近百個同類型村級公益組織成立。各個村莊的公益組織在承接自治項目時因采用靈活的治理形式,探索出一條解決農村留守老人和兒童生存問題的新道路,獲得了Z省2015年“公共管理創新案例十佳”稱號。當然,X縣的村級公益組織并不是單一案例,而是一個面臨相似條件,但運行績效各不相同的案例集,為綜合分析公益組織參與自治項目的績效差異及其成因提供了實證素材。由于要測量村莊自治中多種要素對自治績效產生的復合影響,本研究采用定性比較分析方法,進行多案例對比分析。

1.數據來源與條件賦值

定性比較分析法最早由查爾斯·拉金(Charles C.Ragin)于1987年提出。該方法由于大大增強了處理實證定性信息的結構化能力,迅速成了案例研究中的重要方法。定性比較分析運用數學集合、布爾代數等工具,使得原先同一問題范疇中,分散的個體化案例之間也能夠快速進行綜合的“條件組合—結論”式的分析,從形式上講,該方法將定量和定性的優勢進行了重新結合。該方法的目標就是探究條件集合與結果集合之間的關系。本文采集到40個村級公益組織參與自治項目的案例,并建構“權威力量”“經濟條件”“精英網絡”“組織合法性”“外部資金”以及“外部壓力”等6個條件作為分析指標。

本研究選擇模糊集(fsQCA)技術進行分析。在當案例數量在10—40個之間時,屬于中等規模樣本(Intermediate-N),這時可以選擇的條件數量為4-6個或4-7個[34]。集合之間的關系可以通過兩個指標加以闡釋,分別是:必要性,也即條件是結果的一個超集(superset);充分性,即條件是結果的一個子集(subset)[35]。本研究通過對40個公益組織展開調查,形成40個案例的數據庫。6個條件的操作化規則如下:

“權威力量”主要指自治項目負責人的個人權威,包括以下5個維度:威望(在當地任職時間)、經驗(發起公益項目的經驗)、人脈(是否通過自身積累的熟人關系為公益項目提供資源)、力推強度(是否主動地倡導建立公益項目)。隸屬度得分下限為1,上限為3。“經濟條件”分為6級,在本研究中,經濟條件不是絕對的收入數額,而是收入穩定的條件,也即經濟基礎:1級表示村民多數沒有固定收入;2級表示村民依靠外出打工獲得經濟收入;3級表示村民收入依靠“外出打工”與“本村農業產業”相結合;4級表示“外出打工”“村內精英經濟上的反哺(捐款、投資等)”以及“本村農業產業”相結合;5級表示“外出打工”“精英反哺”“本村農業產業”以及“部分獨立加工制造業”共同結合構成村民收入的基礎;6級表示該村莊有自己的獨立發達產業,村民不需要依靠其他類型的經濟收入。在編碼中,2為隸屬度下限,5為隸屬度上限。“精英網絡”分為5級:1級表示公益組織完全獨立運作;2級表示只有村莊行政人員的互動網絡影響了公益組織的運作;3級在2級的基礎上加入村莊內村民間形成的社會網絡的影響;4級在3級基礎上加入村外的社會網絡(參與者包括企業家、公益人士、志愿者等)的影響;5級在4級基礎上加入本地基層政府官員的互動網絡的影響。組織的“合法性”涵蓋了組織本身形式的合理性因素,以及得到目標群體關于組織正當性的認同程度,主要分為5個維度:獨立機構、獨立的理事會、獨立的財務監督系統、協調性,和民眾的認可度。“外部資金”賦值包括以下6個維度:沒有村莊外部的資金提供(捐贈)給公益組織、幾乎沒有(外部資金占財務總額比小于5%)、較少(占比5%-10%)、較多(占比10%-30%)、非常多(捐贈占比30%-50%)、資金數量充足(占比大于50%)。“外部壓力”反映自治項目開展后不同外部主體的評價,分為以下4類主體:媒體、社會精英、政府官員和其他村莊。由受訪者對不同主體給予的負面和正面評價情況進行評估,整合為負面和正面壓力得分,最后加權得到外部壓力總分。得分排位后20%為隸屬度下限,排位超過80%為完全隸屬。“農村公益組織的績效”在本研究中反映為自治項目成功或失敗,其判斷標準分為5個維度:組織管理和運作、服務質量、內部矛盾、資源充足性、持續發展的潛力。

2.四類條件組合與自治績效

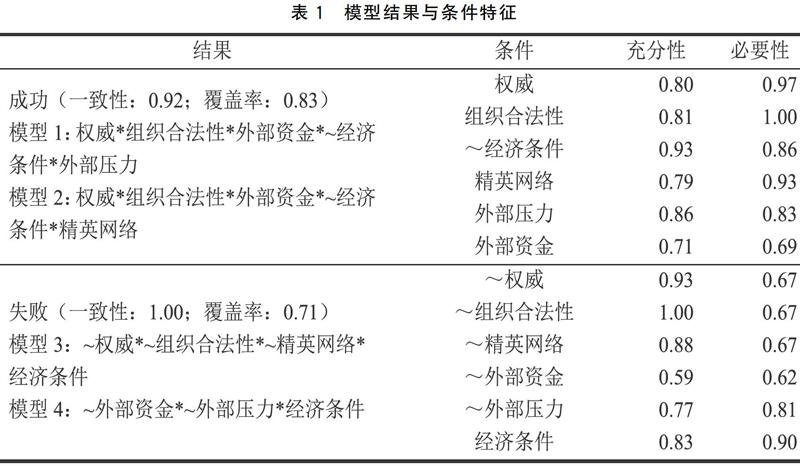

模型1與模型2是公益組織成功的要素配置(如表1所示)①。“權威”“組織合法性”均為存在(present)的附屬條件,而“經濟條件”為缺失(absent)的核心條件。模型3與模型4反映了公益組織績效失敗的條件配置。其中,“經濟條件”為共有且存在的核心條件。

將兩種成功的模式進行比較,第一種模式(模型1)包含的獨特要素為“外部資金”與“外部壓力”,因此,該模式可稱為“外部資源引致型”。第二種模式(模型2)包含的獨特要素為“精英網絡”,可稱為“精英網絡引致型”。

除此以外,由于模糊集運算中“對合律”不成立,還需要對案例失敗的結果進行分析。在第三種模式(模型3)中,“權威力量”“組織合法性”與“精英網絡”為缺失的附屬條件。條件組合說明公益組織如果僅僅依靠村莊現有的經濟條件是難以成功的,因此,可稱為“治理結構缺失型”。第四種模式(模型4)中,“外部資金”與“外部壓力”為缺失的附屬條件,只有“經濟條件”為核心條件,因此該模型可以概括為“內部資源依賴型”。

在自治項目成功的條件中,除“精英網絡”和“外部資金”接近0.8的充分性閾值外,其余的因素均達到或超過了閾值,說明“權威”“組織合法性”“外部壓力”以及“經濟條件的反事實”在解釋成功結果中起到正向作用。在必要性檢驗中,“權威”能夠解釋97%的結果,“組織合法性”更是實現了對結果的全覆蓋,而“經濟條件的反事實”也能夠解釋86%的成功結果。在失敗的結果中,除“外部資金的反事實”與“外部壓力的反事實”外,其余因素在充分性檢驗中均通過了0.8的閾值,尤其是“經濟條件”可解釋90%的失敗結果。

四、公益組織績效差異的形成機制

定性比較分析揭示出公益組織在參與自治項目中存在的差異化的績效表現。其中,權威力量、精英網絡、組織合法性、經濟條件等因素的耦合會對項目的成功或失敗產生重要影響。在本研究選取的案例中,有三組結果呈現“事實-反事實”典型對應的案例,分別為自治項目成功的案例:S、L、W村,以及自治項目失敗的案例:D、Y、T村,通過對調研所得的質性文本進行編碼分析,抽取維度,可以發現權威力量、精英網絡、組織合法性、經濟條件、外部壓力等因素如何在現實情境中發揮作用。

1.權威的作用

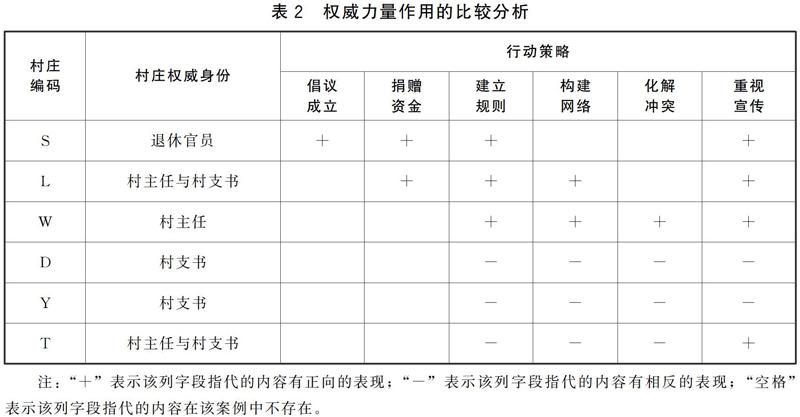

如檢驗結果所示,“權威”這一條件可以獨立解釋97%的成功結果。由此看來,“權威”本身對治理績效就具有極為重要的作用。通過對6個案例資料和訪談資料進行編碼分析,可以抽取出“權威”的6種行動策略,分別是倡議成立、捐贈資金、建立規則、構建網絡、化解沖突、重視宣傳等。6個案例在6個條件上的表現如表2所示。

2010年,S村一位退休官員G先生提議成立贍養村內老人的公益基金組織②,并定位為村級公益組織。該組織成立的初衷在于解決老人贍養問題引發的日益嚴重的家庭矛盾,同時也弘揚孝道——這一被當地民眾廣泛認可的社會規范。當年11月,組織章程通過理事會會議表決,確定了組織運作的基本職能劃分、權責關系以及資源來源和使用方法。在2011年第一次募捐大會中,G先生帶頭捐款,該次募捐大會共募集35萬余元。該項活動在開展期間同樣有地方官員參與,并且得到了當地媒體的積極評價。不久,該村級公益組織得到縣政府重視,被打造為該縣治理創新的一張名片,在全縣推廣。

在L村,公益基金會的成功得益于村主任和村支書自身的經濟實力,以及精英網絡的嵌入。村主任和村支書在成立公益組織之前,就曾利用自家經濟產業幫扶村內貧困居民。S村的公益組織成立后,起到了示范效應,加之政府的推廣,在零星分散的慈善捐助基礎上,L村也建立了贍養老人的公益組織,并整合已有資源,設計了規范的自治章程。該村去外地工作的精英人士與現任的村主任和村支書保持緊密的聯系,并在公益組織成立后慷慨解囊,捐資捐物。

W村的村主任借助自身擁有的社會資源(主要是商業資源),化解了村內原先遺留下來的派系沖突。這些沖突多數集中在村內資源分配上。由于商業資本的進入增加了村內公共資源的存量,村主任增加了村民之間互動的渠道,原先村內的矛盾得到化解,在此基礎上重新確立了村內各項公共活動的制度規范,包括響應政府的號召,成立慈孝公益組織并明確運作方案。各項公共制度的確立也為該村之后的道路、排水等公共設施的建設等工作的順利開展奠定了基礎。

S、L、W村權威人物的共同之處在于重視宣傳。例如,對組織進行統一命名,附和現實中的新聞熱點,以村莊自治創新、傳統文化傳承等主題等吸引媒體的關注,與政府正在力推的政策(如精準扶貧等)結合起來。這些行為極大地提升了村莊受到的外部關注度和上級政府的重視程度。當組織目標與基層政府工作理念、自上而下的行政任務(如扶貧工作)結合在一起時,公益組織能夠獲得更多的外部資源。三個村莊借助媒體和政府的宣傳將自治項目定位為本地的“文化名片”,逐漸形成了一套穩定的模式。外部的關注也提升了村莊支持公益組織的信心。

D、Y、T三個失敗的村莊都存在缺失權威力量的問題。首先,三個村莊的村支書或村主任并沒有主動地倡議成立公益組織,而是出于響應基層政府的推廣號召而“被迫”承擔起建立公益組織的任務;他們也沒有主動地牽頭為公益組織建立制度章程。其次,這些村莊普遍存在尚未解決的矛盾,村民間缺乏社會資本,或宗族矛盾激烈,村支書在倡導自治活動中,承擔比其他村莊更多的行動成本。相應的,針對公益組織的宣傳也較為少見。主觀動機的缺失與客觀現實矛盾的結合導致村級公益組織管理混亂,組織面臨崩潰的危機。

2.精英網絡與組織合法性

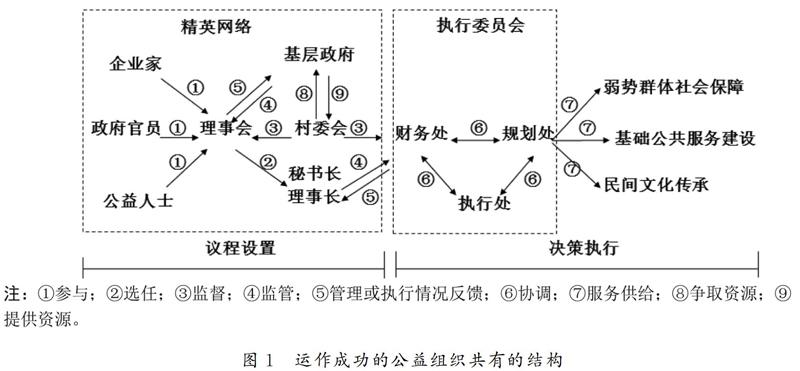

定性比較分析中的充分性和必要性結果顯示,“精英網絡”與“組織合法性”均通過了一致性檢驗,并實現了對成功結果的全覆蓋。通過對成功的S、L、W村進行分析,可以發現成功的公益組織的結構有著相似之處,如圖1所示。

首先,這些村莊的公益組織中均有一個多方主體共同構成的理事會,其成員有政府官員、企業家、公益人士等。理事會選舉出一名理事長和一名秘書長,負責協調管理理事會內部工作并監督執行委員會。理事會是精英互動的平臺。在成功的組織中,精英網絡已經完全“嵌構”在組織的運作中,其標志是組織的資源獲取,重要事務的決策,以及人員職能的調整等事務均需要通過理事會來完成。盡管理事會不參與自治項目的執行,但它建立起村莊與政府和社會的緊密聯系,也影響了村委會的注意力分配。

其次,村委會能夠監督理事會和執行委員會,尤其是監管財務工作(收支管理)。村委會獨立于理事會與執行委員會,村委會不直接決定公益組織的資源配置與職能,但會就公益組織需要獲得的公共資源和基層政府溝通,以得到政府的資助和認可。除此之外,村委會還可以從以下幾個方面給予公益組織幫助:(1)提供募資渠道和信息,前提是不違反公益籌資相關的法規;(2)建立考評體系,檢查并公示資金使用情況,跟蹤調查社會效果,保持公益組織運作的透明度;(3)爭取基層政府的政策支持,尤其是將公益組織的活動與扶貧項目或其他公共服務項目結合在一起,使得公益組織獲得更多的資源和關注;(4)宣傳自治文化和傳統(慈愛、孝敬、為善、有信),通過媒體宣傳、設立獎項、樹立典型人物和事件等方式,塑造或影響公共輿論,營造有利于公益組織成長的社會環境。

第三,執行委員會是落實組織決策的核心。由于多數公益組織不具備在民政部門登記的資質,無法在銀行設立公共賬戶,因此通常選擇使用個人賬戶來管理資金,若征得理事會同意,可以將組織中的一部分資金投到本地資質良好的企業,獲取收益。在執行委員會中,財務處、規劃處和執行處相互獨立,規劃處主要負責方案的設計,并與理事會進行協調溝通,而執行處負責根據制定好的意見實施方案。整體而言,執行委員會的工作包括了以下幾項:制定組織的年度支出計劃,分配具體活動的預算,向理事會報告活動開展情況,根據工作需要向理事會提出委員任免方案,以及辦理理事會指導并授權和交代的其他事項。

第四,成功的公益組織開展的活動能夠得到當地居民的認可。根據課題組的調查,有69.2%的受訪者對績效排名前50%的公益組織的服務效果感到非常滿意,23.7%的人表示比較滿意,而當分別具體到有關滿足生理或心理、文化或公共服務需求的時候,非常滿意和比較滿意的比例同樣在70%與25%左右。然而民眾對排名后50%的公益組織感到非常滿意與比較滿意的比例基本不超過50%。

D、Y、T村的公益組織合法性較低,但造成低合法性的原因有細微差別。具體而言,D村早已存在兩個極有影響的利益集團——LN協會和FN協會,它們幾乎壟斷了本村公益組織執行委員會的主要工作,也將兩個協會的競爭與矛盾帶進了執行委員會。在資金分配上,雙方均認為本協會(成員)負責的工作應該得到更多資助;然而,相比于其他村莊的協會,雙方均已控制了足夠多的執行資源。在公益組織的換屆選舉和日常工作中,兩個協會之間相互掣肘,以至于具體工作無法完成。村委會僅僅為協會提供資源,未能協調矛盾。Y與T村的情況類似,村莊面臨的主要問題是化解村民在村集體資產分配上的矛盾。由于受到附近村莊公益組織擴散的影響,加之政府的有力推動,兩村同樣設置了相似的公益基金組織,但村民在經濟上的糾紛使得執行委員會的工作極為被動,任何服務支持均有可能被質疑為公共資金的不當使用。公益組織盡管也設立了理事會,但在功能上形同虛設,并沒有實質性的決策權力(參見表3)。

3.經濟條件

村莊公益組織的成功運作離不開穩定的資金支持,但從失敗結果的條件可以看出,經濟條件能夠一定程度上解釋失敗的結果,通過了0.8的閾值,也即是,在擁有良好經濟發展條件和基礎的村莊中,公益組織卻更容易失敗。基于此,本文回到現實情境,對不同村莊經濟條件的表現進行重點分析。

S、L、W三個村莊在老齡化服務、基礎設施建設等方面均存在迫切的需求,60歲以上老齡人口占村莊登記的總人口的比例均接近或超過20%(如表4所示)。老年人口數量不斷增多的同時,空巢老人的數量也在不斷增加,基礎設施建設卻較為落后。對老人盡孝一直是當地民間主流的社會規范。當一部分老年人缺乏社會關照時,會對自己所處的現實困境進行反思,并時常認為是子女未能盡孝造成的,在與村莊其他老年人的比較中,也會產生相對剝奪感,引發家庭內部矛盾。實際上,子女贍養老人的能力是不同的,依靠公益組織來統一承擔一定程度的贍養老人的工作(例如提供晚間陪護、飲食、居家醫療護理等服務),能夠一定程度上緩解贍養資源不均的問題,降低資源投入的邊際成本,一定程度上也緩解了單個家庭獨立贍養老人的壓力。

然而,D、Y、T三個村莊的情況與上述村莊差異較大,尤其體現在經濟條件的差異上。這三個村莊由于地理區位的優勢,土地流轉帶來了豐厚回報,村集體經濟實力雄厚。盡管三個村莊也存在贍養老人的需求,但基本不依賴外部資金來運營公益組織,相應地,也缺少多元的外部力量來參與監督。然而,經濟資源的多樣性卻帶來了資源分配的矛盾。例如D村,在公益組織建設過程中,兩個協會爭奪基金會資源,協會內部也在換屆中激烈地競爭,形成難以調和的派系沖突,新成立的基金會不僅沒有實質地參與到公益服務的供給活動中,反而成了村內不同派系爭奪公共資源的交鋒之地。Y和T村在基金會建設過程,當地居民未能給予充分的重視,反而在基金會成立后,將其視為村集體資產的一部分,各個利益集團為爭取掌握基金會的控制權而發生了新的沖突,以至于村內無論何人承擔基金會的管理工作,都將在協調矛盾的工作上付出巨大的行動成本,反而無法集中精力優化公益服務。

4.外部壓力

定性比較分析結果表明,“外部壓力”能夠引致成功的結果,通過了0.8的閾值。經過對6個案例的具體比較,可以發現,成功的三個村莊與失敗的三個村莊面臨不同的外部壓力,并且外部壓力導致不同的組織績效,也實質性地影響了公益服務的精準化程度。

S、L、W三個村莊均依賴外部資源的捐贈,集體資產不足以支持公益組織的發展,只能在捐贈資金暫時不足的情況下提供臨時的支持。捐助資金的來源主要包括企業家的贊助、其他社會公益人士的捐助。由于村莊中不存在勢力強大的分利集團,三個村莊中的利益糾紛普遍較少,慈孝基金在使用過程中每一筆捐款的數額、用處都得到了村民、村兩委工作人員的重視,因而在日常管理中,基金會管理委員會能嚴格按照村級《慈孝基金管理規范》做到各筆捐款及時公示、規范支出、重大項目集體討論,并接受多元化的外部捐贈主體的監督。例如S村和W村以季度為單位,制作了完整的慈孝基金收支報告,并通過微信,及時共享給捐贈者和本村村民。在每月的內部例會上,基金會邀請村民代表、社會愛心人士(捐贈主體)代表,共同參與討論公益服務方案,為下一階段的服務內容和服務方式贏得最大程度的共識。L村建立了“24小時”問題反饋機制,在與慈孝基金有關的資源支出活動中,如果基金管理委員會通過微信、電話或郵件收到任何與財務管理、服務質量、服務內容等有關的問題,承諾將在24小時以內給予反饋,確保與慈孝基金有關的任何公益服務問題都能得到及時反饋和解決。從現實情況來看,由于基層政府的項目支持,村委會的協調和爭取,社會精英的動員與宣傳,幾個村莊的公益組織并不存在資金不足的問題。

與上述三個村莊相比,D、Y、T三個村莊面臨的外部壓力較小,原因在于,三個村莊基本沒有從外界獲得公益資源,而是依靠村內現有集體資產來維持公益項目。如此,來自村莊外部的主體難以實質性地介入到村莊公益服務的監督工作中。外部監督主體的缺失也造成三個村莊缺少建立必要的監督制度的動力,同時,與公益服務相關的反饋和公示制度也未能有效落實。事實上,村莊外部監督力量的存在不僅能夠提高公益組織運作質量的上限,更能夠防止公益組織質量顯著下滑。D、Y、T三個村莊因為沒有必要的外部監督力量的制約,陷入低質量運作的“陷阱”中,即村莊內部矛盾抑制公益組織績效,而公益組織績效的降低又進一步地加重了村莊內部矛盾,從而陷入惡性循環。

五、結論與討論

Z省村級公益組織在參與村莊自治項目時形成了差異化的組織績效。對公益組織績效差異的成因進行剖析,能夠幫助我們理解農村公益服務精準化的形成邏輯。本研究在一定程度上深化了既有學者的觀點:(1)農村良好的治理并不必然與經濟的發展相關;(2)即使在正式的民主制度和官僚政治制度薄弱的地方,仍然可以存在良好的公共品供給。但本文不止于證實這兩個觀點,而是對“權威決定論”和“情境互動論”兩類視角進行了綜合,通過定性比較分析,建構了村莊自治成敗的四種模式:“外部資源引致型”(成功)、“精英網絡引致型”(成功)、“治理結構缺失型”(失敗)、“內部資源依賴型”(失敗)。依據現實素材,研究重點闡釋了村莊自治中的權威力量、精英網絡、組織合法性、經濟條件、外部資源和外部壓力等要素對公益組織在自治項目中的績效的影響。具體而言,本文有如下發現:

首先,村莊權威力量能夠在公益組織的運作中發揮主導作用,幫助公益組織贏得合法性,也能夠搭建起村內和村外各界精英之間的互動網絡,進而為自治活動帶來持續且穩定的資源供給。其次,嵌入在公益組織中的精英網絡,可以提升公益組織的合法性。在成功的組織中,精英之間搭建起了互動網絡,各類積極分子參與確立基金會的章程,監督公益組織日常實際的執行工作,明確理事會和執行委員會的功能,對接村內外的資源,擴大公益組織和自治活動的影響力,使得自治活動進入良性循環。第三,從外生條件來看,公益組織如果要實現公共服務的精準供給,也需要外部資源的投入。村外各類社會力量支持建設公益組織的資金按照統一、公開、透明的原則進行記錄和使用,這在一定程度上規范了組織的管理程序。相比于直接依靠村內集體資產,使用多方募集的資金通常更需要回應政府與社會中的資助人的監督與問責,因此也增加了服務的回應性和有效性。最后,在利益快速分化的現實中,資源分配衍生出來的矛盾會抑制權威力量和精英網絡的形成,并侵蝕自治的合法性。在現實中,我們看到,擁有相同組織目標的公益組織在經濟條件不同的村莊中出現截然不同的績效。在經濟條件單一的村莊中,以人口服務為主要目標的公益組織反而比經濟條件多元的村莊更加成功。除了公益組織依賴的經濟資源來源的差異外,不同村莊的民眾對特定類型公共服務的需求存在差異。對于經濟基礎薄弱的村莊而言,老齡化現象更加嚴重,而老年人對于贍養服務的需求也更加突出,公益組織更能夠發揮“救急”的功能,也因此能夠落地生根。

上述發現對實踐的啟示是:公益組織在農村地區開展公共服務活動,應關注項目的適用性,不應將同質化的項目生硬地推廣到各個村莊中,避免因項目與民眾需求相悖而造成基層的行政負擔和資源浪費。尤其是和扶貧相關的項目,基層政府應重視群眾的現實需要,發揮“救急”的功能。此外,只有準確把握不同村莊的資源稟賦、本地的社會傳統以及民眾的需求,才能精準地設計具有針對性的項目,取得預期的效果。

在上述研究的基礎上,本文也對今后有待進一步檢驗的命題進行展望。例如:如何在治理項目中嵌入需求識別的機制?農村公益組織如何能夠向政府和社會傳達成員的需求?這些問題的存在,預示了未來村莊自治研究的要點。在方法上,定性比較分析有助于產生新的研究命題,但新生的命題有待通過因果檢驗的方法進一步得到確證。今后的研究可以對研究變量、命題和假設進行更加深入的操作化與細化,并采用大樣本抽樣調查和實驗研究的方法進行檢驗,形成研究中歸納與演繹的完整閉環。

注釋:

①定性比較分析的中間方案同時涵蓋了極簡方案(Parsimonious Solution)的子集條件和復雜方案(Complex Solution)的超集條件,因此優于復雜方案和極簡方案,被當作一種常規的方法。本文采用的是中間方案。*表示“和”(也即Logical AND),+表示“或”(也即Logical OR),而=表示“導致”,~表示“反事實”(negated condition/outcome)。在方案路徑析出后,可以對每個條件在路徑中的性質進行分析,單一條件的性質包括兩種:核心條件(core conditions)、附屬條件或邊緣條件(peripheral conditions)。

②此前,G先生已于2007年在當地成功倡導成立了一個助學公益組織。

參考文獻:

[1]徐頑強,李敏.公益組織嵌入精準扶貧行動的生態網絡構建[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2019,19(3):43-53.

[2]李遠,崔月琴.公益組織參與農村公共性建構的內涵、困境與出路[J].江漢論壇,2019(11):116-122.

[3]劉妮娜.中國農村互助型社會養老的類型與運行機制探析[J].人口研究,2019,43(2):100-112.

[4]程士強.制度移植何以失敗?——以陸村小額信貸組織移植“格萊珉”模式為例[J].社會學研究,2018,33(4):84-108.

[5]陳頎.“公益經營者”的形塑與角色困境——一項關于轉型期中國農村基層政府角色的研究[J].社會學研究,2018,33(2):88-114.

[6]許漢澤,李小云.“精準扶貧”的地方實踐困境及鄉土邏輯——以云南玉村實地調查為討論中心[J].河北學刊,2016,36(6):184-188.

[7]唐錢華.鄉村文化振興中的移風易俗主題與政府角色轉換[J].深圳大學學報(人文社會科學版),2019,36(6):14-22.

[8]陳明.村民自治:“單元下沉”抑或“單元上移”[J].探索與爭鳴,2014(12):107-110.

[9]胡聯,汪三貴,王娜.貧困村互助資金存在精英俘獲嗎——基于5省30個貧困村互助資金試點村的經驗證據[J].經濟學家,2015(9):78-85.

[10]李祖佩.項目進村與鄉村治理重構——一項基于村莊本位的考察[J].中國農村觀察,2013(4):2-13.

[11]景躍進.中國農村基層治理的邏輯轉換——國家與鄉村社會關系的再思考[J].治理研究,2018,34(1):48-57.

[12]賀雪峰.論鄉村治理內卷化——以河南省K鎮調查為例[J].開放時代,2011(2):86-101.

[13]SHOU H.?Between the formal and informal: institutions and village governance in Rural China[J].?China: An International Journal,2015,13(2): 24-44.

[14]TSAI L L.?Solidary groups,informal accountability,and local public goods provision in rural China[J].?American Political Science Review,2007,101(2): 355-372.

[15]劉濤,王震.中國鄉村治理中“國家—社會”的研究路徑——新時期國家介入鄉村治理的必要性分析[J].中國農村觀察,2007(5):57-64.

[16]賀雪峰,董磊明.中國鄉村治理:結構與類型[J].經濟社會體制比較,2005(3):42-50.

[17]SUN X,WARNER T J,YANG D L.?Patterns of authority and governance in Rural China: whos in charge? why?[J].?Journal of Contemporary China,2013,22(83): 733-754.

[18]徐勇.權力重組:能人權威的崛起與轉換——廣東省萬豐村先行一步的放權改革及啟示[J].政治學研究,1999(1):45-50.

[19]溫瑩瑩.非正式制度與村莊公共物品供給——T村個案研究[J].社會學研究,2013,28(1):113-133.

[20]徐林,宋程成,王詩宗.農村基層治理中的多重社會網絡[J].中國社會科學,2017(1):25-45.

[21]王詩宗,楊帆.基層政策執行中的調適性社會動員:行政控制與多元參與[J].中國社會科學,2018(11):135-155.

[22]蔡曉莉,劉麗.?中國鄉村公共品的提供: 連帶團體的作用[J].?經濟社會體制比較,2006 (2): 104-112.

[23]WANG S,FEI D,SONG C.?Characteristics of Chinas nongovernmental organizations: a critical review[J].?Journal of Chinese Political Science,2015,20(4): 409-423.

[24]SMITH G.?Getting ahead in Rural China: the elite–cadre divide and its implications for rural governance[J].?Journal of Contemporary China,2015,24(94): 594-612.

[25]TSAI L L.?Accountability without democracy: solidary groups and public goods provision in rural China[M].?UK Cambridge University Press,2007.

[26]羅家德,孫瑜,謝朝霞,等.自組織運作過程中的能人現象[J].中國社會科學,2013(10):86-101.

[27]黃博,劉祖云.村民自治背景下的鄉村精英治理現象探析[J].經濟體制改革,2013(3):86-90.

[28]羅家德,孫瑜,謝朝霞,等.自組織運作過程中的能人現象[J].中國社會科學,2013(10):86-101.

[29]張振洋.精英自主性、非正式制度與農村公共產品供給——基于“香煙錢”制度的個案研究[J].公共管理學報,2019,16(4):61-71.

[30]豆書龍,王山,李博.項目制的復合型碎片化:地方治理的困境——基于宋村項目制的分析[J].公共管理學報,2018,15(1):84-95.

[31]王黎.寡頭治村:村級民主治理的異化[J].華南農業大學學報(社會科學版),2019,18(6):121-129.

[32]SMITH J S,HE P.Opening one eye and closing the other: the legal and regulatory environment for grassroots NGOs in China today[J].?Boston University International Law Journal,2008,26(1): 29.

[33]ZHOU H.?Mapping the level of development of grassrootsNPOs in China[J].?VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations,2016,27(5): 2199-2228.

[34]RIHOUX B,RAGIN C.?Configurational comparative methods: qualitative comparative analysis (QCA) and related techniques[M].?Thousand oaks:Sage Publications,2008.

[35]RAGIN C.?Fuzzy sets: Calibration versus measurement[J].?Methodology volume of Oxford handbooks of political science,2007,2.

(責任編輯?矯海霞)