韓斌的中國文學譯介歷程及翻譯策略

馮正斌 ,唐雪

(1.西安科技大學人文與外國語學院,陜西西安 710600;2.西安外國語大學研究生院,陜西西安 710128)

隨著中國文化“走出去”戰略穩步推進,如何向世界展示中華文化魅力、詮釋傳統文化內涵、塑造良好國家形象成為學界重要議題。中國文學外譯是中國文化對外傳播的重要組成部分,“受到各界普遍關注”[1],以往“隱身”于作者身后的譯者亦逐漸走入學界視域。作為外譯主體,中國文學譯者群體可分為三種:本土譯者、中外譯者合作及海外譯者[2]。海外譯者憑借淵博學識及對中國文學經久不衰的熱忱,在中國文學外譯中扮演著文化使者的角色。近年來,以葛浩文(Howard Goldblatt)、藍詩玲(Julia Lovell)、金介甫(Jeffrey C.Kinkley)、白睿文(Michael Berry)等為代表的漢學家隊伍的翻譯成果頗豐。同時,關于譯者群體的研究亦蓬勃發展,但存在結構失衡現象:葛氏研究“眾星捧月”,其余譯者“門前冷落”[3]。

韓斌(Nicky Harman)多年來悉力翻譯中國文學作品,譯著成果斐然,于2020年12月獲頒第14屆中華圖書特殊貢獻獎。其所譯的《高興》在亞馬遜和Goodreads網站獲上千位讀者評級,已然成為“中國文學‘走出去’并‘走進去’的成功案例”[4]88。在翻譯《高興》時,韓斌無法理解用泥磚砌成的“土灶”為何可以移動,便主動求助作者賈平凹,經圖文講解后豁然開朗,其身為文化使者的使命感與責任感令人動容。然而,作為中華文化的傳播者和享譽中外的資深譯者,學界關于韓斌的研究卻略顯滯后,相關文獻多集中于微觀層面的語言分析。鑒于此,本文縷析韓斌中國文學英譯脈絡,分析其譯本選材傾向及翻譯策略,期冀豐富國內的譯者群體研究,并為中國當代文學外譯提供借鑒。

一、韓斌與中國文學英譯

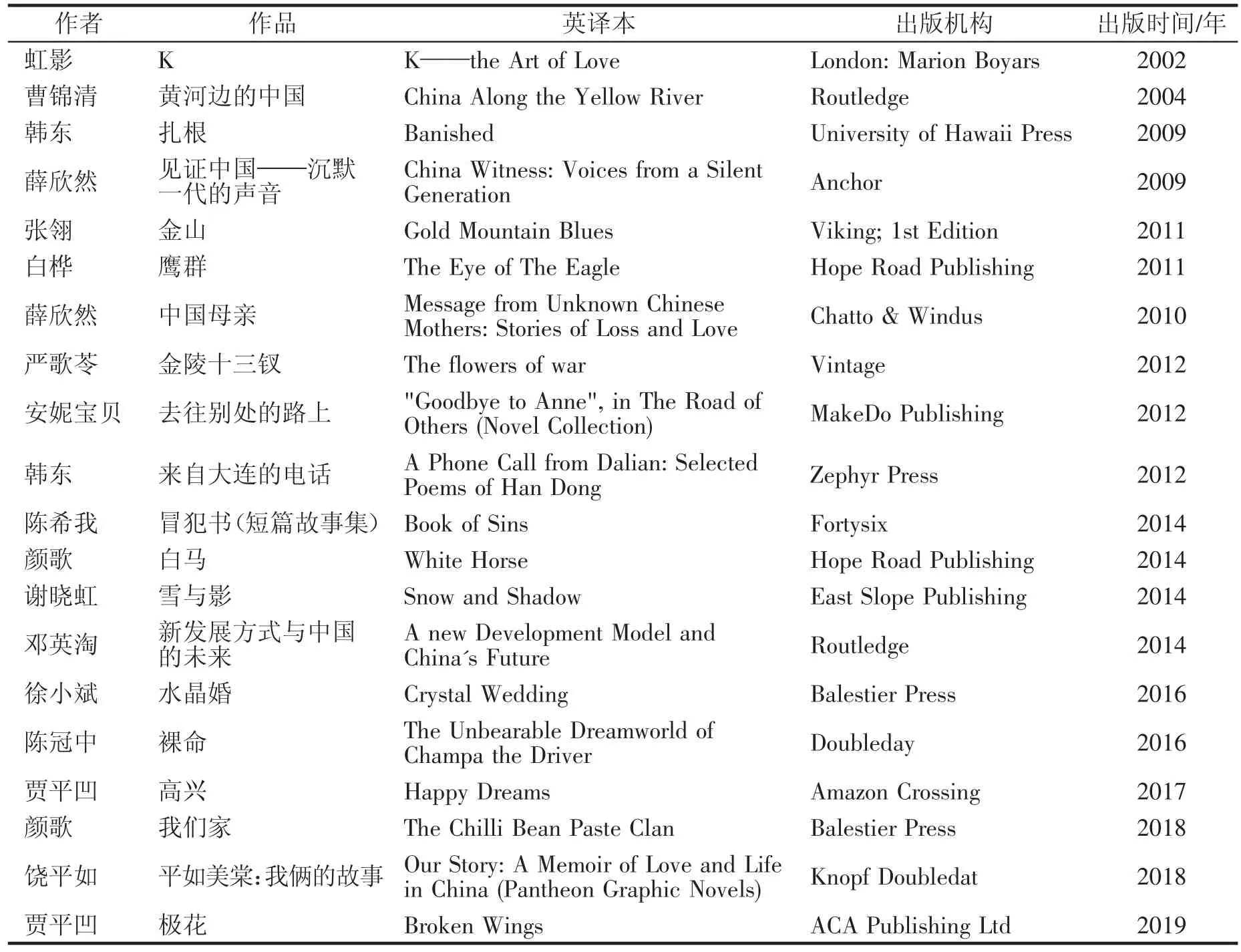

韓斌躬身譯事數十載,持續向西方世界譯介中國文學作品,同時注重翻譯人才培養與中國文學宣傳推廣。探析韓斌中國文學英譯緣起,梳理英譯成果,廓清譯事活動軌跡,有助于發微抉隱其譯者慣習的形塑歷程。韓斌在青少年時期邂逅了有關中國和絲綢之路的書籍,由此產生對中文的好奇與向往。大學時期,韓斌就讀于利茲大學中文系,期間研讀了大量中國文學作品,積累了豐厚的文化資本。畢業后,韓斌前往英國倫敦大學帝國理工學院任職,教授翻譯技巧與理論,從事翻譯人才培訓工作。機緣巧合之下,韓斌結識了旅美學者趙毅衡,受邀翻譯虹影作品《K》,成就了她的第一部譯作,她與中國文學的情緣由此締結。此后,韓斌陸續翻譯了韓東、嚴歌苓、徐小斌、賈平凹等作家的一系列經典文學作品,同時致力于陳希我、安妮寶貝、顏歌等新銳作家作品的譯介與推廣,近期還受邀將畢飛宇的“文學課”系列譯成英文,推動了中國文學在異域落地生根(見表1)。

表1 韓斌譯作單行本年表

韓斌不斷突破自我,長篇小說之外,還翻譯了許多散文、詩歌與短篇小說,如梓人的短篇小說《長廊的短調》(Long Corridor,Short Song)、徐則臣的短篇小說《棄嬰》(Throwing out the Baby)、陳希我的短篇故事集《帶刀的男人》(The Man with the Knife)、雪漠的短篇小說《新疆爺》(Old Man Xinjiang)、孫一圣的短篇故事《而誰將通過花朵望天空》(The Shades who Periscope through Flowers to the Sky) 和《爸,你的名字叫保田》(Dad,Your Name is Bao Tian)等。謝曉虹、韓東、許知遠等作家的多篇短篇小說和詩歌也憑借韓斌的譯介與西方讀者見面。韓斌所譯作品多反映現實問題,蘊含深刻思想,先后獲得美國筆會翻譯(PEN Translates)和筆會促進項目(PEN Promotes Programmes)獎勵,以及美國筆會翻譯獎項多次提名,譯介影響深遠,有力促進了中西方文學和文化的交融互納。

翻譯工作之余,韓斌積極組織參與各項與翻譯相關的社會活動,熱心扶掖熱愛中國文學翻譯的新人。2009至2011年,韓斌連續三年參與英國文學翻譯中心文學翻譯暑期學校工作。2010年,創辦中國小說俱樂部(China Fiction Book Club),為熱愛中國文學的翻譯者和讀者提供交流的平臺。此外,韓斌潛心培養年輕譯者,如《射雕英雄傳》的重要推廣者和譯者郝玉青(Anna Holmwood)。同時,韓斌以中國文學海外傳播為己任,全心全意投入中國文學作品的宣傳與推廣。韓斌為“紙托邦”(Paper Republic)的創始人之一,該平臺創建于2007年,包括謝飛(Jeff Crosby)、聶本洲(Daniel Nieh)等資深譯家,是第一個翻譯中國文學作品的非盈利性網站,獲得英國藝術委員會頒發的獎項,是西方讀者接觸中國文學的重要窗口。網站策劃組織多次文學交流活動,余華、曹文軒、張悅然、陳冠中等作家和出版人均參與其中。2016年,韓斌與“紙托邦”創辦者陶建開發在線短篇翻譯閱讀品牌“Read Paper Republic”,網站還與《人民文學》合作翻譯出版Pathlight雜志,搭起中國文學與世界交流的平臺與橋梁。總之,韓斌對中國文學外譯的使命感和責任感并不囿于翻譯實踐,而是兼顧翻譯人才培養與文化傳播。

二、譯本選材:觀照現實,兼具多元

翻譯選材顯露譯者的文化立場和翻譯傾向,彰顯譯者主體性,探究其選材特征有利于廓清譯者翻譯思想。韓斌的譯本選材傾向于反映中國現實、展示社會現狀的文學作品,同時注重翻譯題材的多元性,選材風格靈活、千姿百態,呈現出紛繁多樣的譯介景觀,體現譯者匠心獨運的文化立場與選材自由。

韓斌遴選反映時代風貌的作品譯介,此類作品有利于西方讀者了解中國社會面貌,體悟中國文化精神。韓斌第一部真正意義上的譯作是虹影小說《K》,該小說敘事手法和現實意義激發了韓斌對中國文學的熱忱,她認為翻譯能“給英語讀者們一個不同視角看世界的機會”。隨后,韓斌翻譯了曹錦清作品《黃河邊的中國》,該作品屬社科類著作,學術性過強,難以招募到主流出版社。雖傳播效果不佳,但此次經歷為韓斌積累了豐富的中國歷史知識,愈加堅定了其傳播中國文化的意志和決心。2009年,韓斌翻譯了韓東長篇小說《扎根》,該譯本獲頒多項國際榮譽,也為韓斌積累了作為譯家的翻譯資本和象征資本,使他在中國文學英譯之路上穩步前進,揮灑自如。近年,韓斌陸續翻譯了《中國母親》《見證中國》《金山》《金陵十三釵》《高興》和《極花》等,還與漢學家迪倫·列維·金(Dylan Levi King)合譯了《秦腔》。這些作品無一例外反映中國社會現狀,觀照當下中國鏡像。

除翻譯現實主義長篇小說外,韓斌亦注重紛繁多樣的文學體裁,力推文壇新銳。韓斌翻譯了多部年輕作家的短篇小說,如《生得草》(The Stone Ox that Grazed)、《冒犯書》(Book of Sins)等。對不同體裁作品的翻譯顯現出韓斌獨到的選材標準與譯者視野,使其在譯界的資本和地位與日俱增,贏得了西方讀者的認可與青睞。

概言之,韓斌譯本選材既觀照現實,體現其熱愛中國社會與中國現實的文化立場,同時兼具多元,彰顯其靈活多樣的選材自由,為中國文學在西方世界的洋洋大觀之景象貢獻力量。韓斌秉承交流、傳播及對話的原則,其翻譯選材彰顯一名譯者高度的人文關懷與職業素養,有效促進中國文學在海外百花齊放、交相輝映。

三、翻譯策略:巧傳意指,妙釋隔閡

翻譯策略揭示翻譯過程的內在屬性,彰顯譯者文化立場,有利于客觀評價翻譯效果,透析譯者思想。韓斌對中西語言、文化、詩學規范的見解鞭辟入里,多年來的翻譯實踐與教學也為其形塑了獨到的翻譯思想。韓斌認為,“譯者應該充分發揮主體性,讓自己的譯作盡可能符合目標語國家讀者的閱讀習慣,同時又不失原作的本真和色彩”[5]。本文以《倒流河》英譯為例,觀照韓斌翻譯策略,思考譯者如何在原文與譯文、作者與讀者之間尋求平衡,以實現不同語言文化的交流與溝通。

賈平凹短篇小說《倒流河》于2013年問世,一經發表便斬獲同年人民文學獎優秀短篇小說獎。小說以20世紀末至21世紀初中國鄉村生活為背景,述說了鄉村人民在逐利之路上的“起承轉合”。 在《浮躁》《廢都》《土門》《秦腔》《高興》等長篇小說相繼出版后,《倒流河》無疑是賈平凹“對生于斯長于斯的這塊土地所做的又一次深情回望”①,他直面農村社會變遷,以敏銳的目光捕捉底層人民的生活狀態及心理訴求,“倒流河”的“河南”是傳統農民的安身立命之地,“河北”則是充斥著利益與誘惑的逐利天堂,順河而下還是倒流而上,是作者對人性和社會的關懷與叩問。《倒流河》沿襲賈平凹小說一貫的語言風格和敘事手法,鄉土語言的嫻熟運用為小說增添了不少鄉情土味,作品中方言和熟語俯拾皆是,如瞇瞪、恁、撲稀拉沓、輕省、撲索撲索、老鴉還嫌豬黑、紅脖子漲臉、天花亂墜等,對于塑造人物形象、刻畫人物性格和展示地域風情頗為有效。

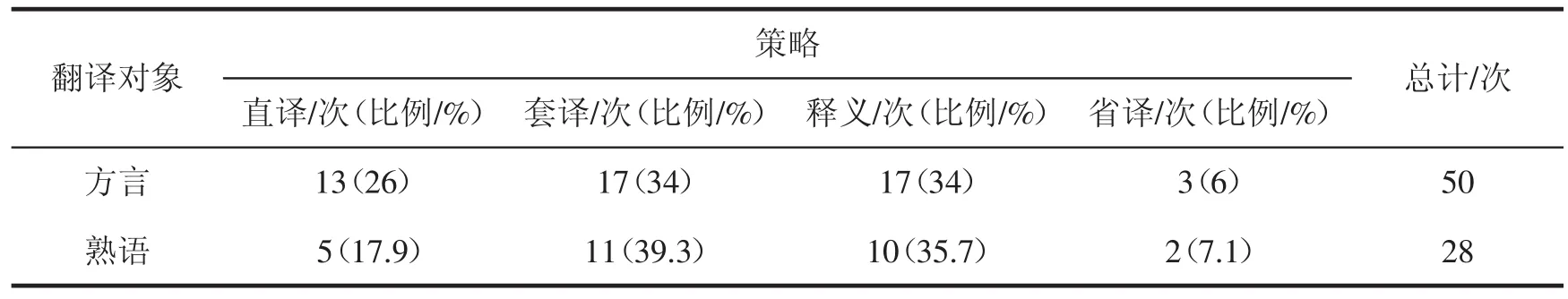

韓斌對《倒流河》的翻譯主要采用四種翻譯策略:直譯、套譯、釋義、省譯,既保留原文獨特的鄉土語言神韻,又發揮譯者自覺以消弭文化迥異可能帶來的閱讀不適感。表2統計了《倒流河》譯本中方言及熟語的翻譯策略。

表2 《倒流河》英譯本中方言和熟語的翻譯策略

《倒流河》中方言和熟語共計出現78次,其中套譯和釋義占比最高,直譯次之,可見韓斌更傾向于意譯的翻譯策略,以目的語讀者為歸依,同時兼顧直譯以保留原作“異質性”,如靈醒(get wise)、老漢(old folks)、拉扯拉扯(mend fences)、紅白事(Weddings,funerals and other family events)、和和氣氣(have been on good terms)、富得流油(roll in money)、 光前裕 后 (brings honour to your ancestors and prosperity to your descendants)等。

(一)意譯得當 歸依目標受眾

韓斌在談及原作與譯作關系時提到,“一方面,譯文要與原文達到對等,另一方面,譯者必須要站在目標語讀者的立場”[6]。基于關照目的語讀者的譯者慣習,韓斌主要使用套譯、釋義的翻譯策略,詮釋原文內涵,凸顯譯者匠心。

原文:順順娘有個干姨妹,其兒子和女婿來了,心也熱了,說:讓我們也沾個光嗎?

譯文:The son and son-in-law of the godsister of Shun Shun's mother were there too and,full of enthusiasm,begged to be allowed to join in.

在陜西方言中,“沾個光”指“借別人的優勢或辦事而使自己得到好處”[7],如“父尊子貴,夫貴妻榮,其實質就是沾光”。若直譯為英語,可能令西方讀者不知所云,心存疑竇。譯者在此處舍形取意,采用釋義法,根據語境內涵將“沾光”處理為“beg to be allowed to join in”,“beg” 意為“to ask sb for sth especially in an anxious way because you want or need it very much”,即祈求、哀求,雖未能傳遞其中土味,但譯者充分發揮主體性,再現說話人懇求和卑微的態度,人物形象在譯入語境中依舊鮮活飽滿,與讀者產生情感共鳴,可謂“譯筆生花”[8]。

原文:原本關系還和和氣氣的,這下子紅脖子漲臉……

譯文:Until that point,everyone had been on good terms,but now there were furious arguments.

“和氣”根植于我國傳統文化由來已久,古人認為是天地之間陰氣與陽氣交合而成之氣,萬物由此“和氣”而生。在文內語境中,“和”指和睦、祥和,“氣”指氣氛、景象,該熟語用來形容態度平順、溫和,多用于人際關系交往。在目的語讀者的文化系統中,不存在類似認知模型。作為深諳中國文化的譯者,韓斌對“和氣”的內涵與意指了然于胸;從小受西方文學熏陶,韓斌對目的語讀者的語言習慣也有著深刻了解,將“和氣”套譯為“be on good terms”,即同某人有交情、關系好,有效傳遞熟語內涵,構思巧妙。“紅脖子漲臉”形容人著急或發怒的樣子,源語中“紅”“脖子”“漲”“臉”都是生氣或發怒的隱含喻體。英語中鮮有此類指代性較強的熟語,譯者果斷放棄源語意象,譯為“furious arguments”,只傳遞原文目標意義,有效減少閱讀阻滯感,其熟稔中國文化內涵的學者慣習體現得淋漓盡致。

原文:她到公司去找立本,立本當著眾人沒有給她臉色看,卻說下午要去市里辦事,打發她回家。

譯文:She went looking for him at his company office.He didn't show her up in front of everyone,he just said he was off to the city in the afternoon on business,and she should go home.

在陜西方言中,“打發”第一種含義為“派某人去做某事”,通常出現在長輩與晚輩、上級與下級之間,含有“指派、命令”的語氣;第二種意思為“使離去、從某處趕走”,如“他把孩子們打發走了,坐下來工作”;第三種情況指“隨意地消磨時間”。此句語境中,順順去公司找立本求和,立本卻毫不領情,為第二種釋義。譯者將“打發她回家”巧妙處理為“she should go home”,“should”意為“應該、應當”,根據 Halliday[9]的分類,“should”屬于中值情態操作詞,常用于糾正別人,此處譯文生動再現了立本強硬的大男子主義態度,有效傳達了人物特點。

原文:……事業干得這么大了不在村里顯耀,那如錦衣夜行。

譯文:If you don't show the village how much you've achieved,you're hiding your light under a bushel.

“錦衣夜行”出自《史記·項羽本紀傳》:“富貴不歸故鄉,如錦衣夜行”,指夜里穿著華麗的衣服走路,享有榮華富貴卻不在人前展示。譯者將其處理為“you're hiding your light under a bushel”,該用法源自圣經《馬太福音》第5章:“No one after lighting a lamp puts it under the bushel basket,but on the lampstand,and gives light to all in the house”,比喻不露鋒芒,與“錦衣夜行”之內涵頗為相似。譯者在此處敏銳捕捉到譯語文化的替代表達,既避免了生硬移植造成的認知扭曲,又為讀者營造出親切熟悉的文化氣息。雖未能完全迻譯原文意象,但做到了“依義旨以傳,而能如風格以出”[10]。

(二)適量直譯 巧傳鄉土風情

隨著全球化程度日益加深,西方國家對我國文化傳統了解愈加深刻,葛浩文指出,“更新與添加從漢語而來的外來語的時機已到”[11]。韓斌也曾明確表示,“盡量從意義和風格上都接近原文”[6],這種嘗試貼近源語文本的譯者慣習潛移默化中“指揮和調動譯者的翻譯方向”[12],使得韓斌在翻譯時著力保留原文意象,向讀者傳達異域風情。

原文:得修修老屋了,雖然人不在那里住了,但老屋修得高大堂皇了擺在那里,也是光前裕后的象征……

譯文:You should do up that old house,he suggested.Even though no one's living there,it could be made into an imposing building which brings honour to your ancestors and prosperity to your descendants.

“光前裕后”出自南朝·陳·徐陵《歐陽頠德政碑》:“方其盛也,綽有光前”,意指為祖先增光,為后代造福,該思想是我國傳統農業宗法社會的產物,一直延續至今。西方國家受宗教影響,講究獨立自主,崇拜上帝而非祖先,因而不存在“光前裕后”的概念。譯者在此處并未受目的語意識形態影響,緊密切合原文信息,直譯處理為“brings honour to your ancestors and prosperity to your descendants”,既保留了原文的文化特性,亦為譯語讀者帶來陌生化的異域風情,體現出韓斌充分信任并堅持傳播中國文化的譯者信念。

原文:立本說:夠啥呀,風來了就要多揚幾木锨啊!

譯文:It's never enough!said Liben.When the wind gets up,you get more winnowing shovels!

“風來了就要多揚幾木锨”源于鄉村人民干農活時的場景,原意指將堆起來的糧食用木锨鏟起落下,使糧食中的雜物隨風飄走。此處比喻趁著形勢有利,加大投入從而獲得更好的收益,與“乘勝追擊”有異曲同工之妙。韓斌學貫中西,熟諳中西方文化與詩學認知,此處直譯并不會造成讀者閱讀障礙,反而能促進中西方文化的有趣碰撞,因此譯文再現“風”“木锨”在目的語文化中的概念意義,不但增強了小說的“陌生化”效果,更是將俗語的趣味性和生動性有效傳遞,使譯語讀者體會到中國鄉土語言的巧思與鮮活。

原文:村長和宋魚則暗自后悔逮不住機會,活該看著別人吃肉自己只能舀一勺油腥湯喝喝罷了。

譯文:Fish and the village head were secretly kicking themselves for not having grabbed their opportunity to buy a pit.So now,they had to watch other people eating meat while all they had was rank-tasting,greasy soup.It served them right,they thought.

該例中,“看著別人吃肉”指村長和宋魚眼巴巴地看著其他人買窯掙錢,“舀一勺油腥湯喝”則形容去晚了,沒能趕上時機“吃肉”,這句俗語勾畫出生動的鄉村人物形象和濃厚的鄉土文化氛圍,既貼近語境,又令讀者忍俊不禁,可謂妙筆橫生。譯者選擇移植源語意象,忠實再現源語文化,與其嘗試貼近原文,傳遞中國文化的譯者慣習達成一致。

綜而觀之,韓斌“為了讓譯本更加真實和貼合原作”[5],選擇保留部分文化意象,直譯以最大程度再現原文肌質神韻。同時,譯者應力求“實現文本目的,讓不懂原文的讀者通過其譯文知道、了解甚至欣賞原文的思想內容和問題風格”[13],翻譯過程中,韓斌為盡可能消弭讀者可能產生的閱讀阻滯感,還通過套譯、釋義等歸化手段彌合了中西語言的齟齬難容之處,體現了其細致入微的讀者關懷。韓斌秉持“直意結合、歸異并舉”的譯介策略,充分發揮譯者主體性,實現讀者對譯文更深層次的理解與接受。

四、結語

“世界文學是因翻譯而獲得的書寫”[14]。對中國文學而言,譯者是中國文學走向世界的重要紐帶,關乎中國文學作品在域外塑造的文學印象及中國形象,責任重大。韓斌是中國文學域外傳播的親歷者和書寫者,集漢語天賦、中學底蘊和中華情懷于一身,孜孜趷趷譯介中國現當代文學,扮演著文化使者的重要角色。本文耙梳韓斌中國文學英譯脈絡及譯事活動軌跡,廓清其翻譯選材傾向,并以《倒流河》英譯為例歸納翻譯策略,探討譯文是否準確傳達原文意指并兼顧譯語讀者閱讀體驗。研究發現,韓斌為中國文學英譯做出了巨大貢獻,不僅將多部作品帶入西方讀者視野,推動了中國形象的海外塑造,更注重人才培養與文化傳承。在進行文學翻譯時,韓斌既采用直譯保留原文的文化氣息,有效傳遞中國文化,也通過意譯消解原文難以理解的異質因素,關懷譯語詩學規范與文化立場。《倒流河》譯文中雖出現少許誤譯現象,如“辣子面”(chilli noodles)、“百分之五”(half of whatever they earned)等,但“誤譯現象古來有之”[15],“與翻譯相伴共生”[16],個別誤譯現象并不影響譯文整體呈現效果,可謂瑕不掩瑜。本研究對于譯者群體研究的多元發展具有一定啟示作用:如加大對譯者群體研究力度,拓寬研究對象,逐步改善不平衡的研究現狀,構建紛繁多樣的海外譯者研究體系。同時,本研究對于揭示中國文學外譯中的譯者作用探析具有一定借鑒意義:譯者角色絕非單純地“譯”,更需“介”“推”“引”,發揮譯者多重作用,方可促進中國文學在域外落地生根、璀璨發展。

注釋:

①來自2013年人民文學獎短篇小說獎頒獎詞。