毛澤東詩詞英譯的文本變形傾向

——以《沁園春·長沙》為例

李淑芳,喬勁松

(青島濱海學院,山東 青島 266555)

引言

毛澤東是偉大的無產階級革命家,也是舉世公認的偉大詩人。他的詩詞,記錄了中國革命各個歷史階段的光輝歷程和一系列重大歷史事件,體現了革命導師的偉大思想。毛澤東詩詞的對外譯介早在20 世紀30 年代就開始了(1937 年,美國記者埃得加·斯諾的《七律·長征》英譯)。截至目前,已出版的毛澤東詩詞英譯本已達十余種,“發行量之大,超過了全世界任何詩人的詩集,幾乎等于有史以來出版過的英文詩集的總和”[1]。毛澤東詩詞在全世界范圍內的影響之大,由此可見一斑。

近年來,毛澤東詩詞英譯的研究也受到學術界的廣泛關注。但對著名的《沁園春·長沙》一詞的研究相對較少,筆者發稿前在知網上以“《沁園春·長沙》”和“翻譯”為主題進行搜索,僅有11 篇文章。已有研究主要涉及該詩詞英譯本的評價與賞析研究(如熊德米[2]、單暢[3]、張夢雪,等[4]),不同理論視角的翻譯研究(如葉從領,等[5]、黃輝[6]、李瑋,等[7]、張夢雪,等[8]、魏薇,等[9])和意識形態視角的翻譯研究(如錢璽仰[10]、李崇月[11]、孫志祥,等[12])。本研究擬從新的理論視角,以貝爾曼否定分析理論為指導,選取毛澤東詩詞較有影響力的三個英譯本,即官方英譯本[13]、許淵沖英譯本[14]和李正栓英譯本[15],以《沁園春·長沙》一詞為例,分析各自英譯中的文本變形傾向,以期對毛澤東詩詞英譯研究提供新的視角,為毛澤東詩詞英譯的翻譯活動提供一定的借鑒和啟發,從而推動毛澤東詩詞及中國文化走出去的進程。

一、理論框架

法國著名翻譯學家安托瓦納·貝爾曼(Antoine Berman)在其代表作《異的考驗》一文中提出,翻譯是一種“異質性的考驗”[16],譯文應最大限度地“保留原文的異質性”[16],從而使目的語讀者體驗到源語言和源語文化中的異質性。但是,由于譯者受到“民族中心主義”力量的影響,翻譯過程中,原文不可避免地會遭受譯入語語言和文化的沖擊。很多譯者會采用“歸化”的翻譯策略,通過“意譯”的翻譯方法[17],忽略外來詞的“異”,從而使目的語讀者更容易理解原文的意義。但不可否認,這種做法阻礙了不同語言、不同文化間的交流。貝爾曼極力反對這種做法,他認為,“翻譯行動恰當的倫理目標是原原本本地接受異質性”[16]。基于此,貝爾曼構建了“文本變形系統”[16],并把這種文本變形形式的分析稱為“否定分析”[16]。同時,基于自身的翻譯實踐,貝爾曼總結了文本變形中常見的12 種“文本變形傾向”[16],讓譯者們在翻譯過程中盡量避免這些傾向的發生,以最大限度地保留源語言和源文化中的異質性。貝爾曼對翻譯“異”的反思深刻影響了美國翻譯理論家勞倫斯·韋努蒂,其后來的“歸化”和“異化”翻譯思想也正是由此發展而來。2000 年,韋努蒂將貝爾曼的這一“否定分析”理論翻譯成英語,使其在英語譯界受到廣泛的關注。

貝爾曼“否定分析”理論的12 種變形傾向分別是:

(1)合理化(rationalization)指按照某種話語順序的觀念將譯文進行重新整合;

(2)明晰化(clarification)指在譯文中把原文作者不希望清晰的部分變得清晰。

(3)擴充(expansion)指譯文篇幅雖然較長于原文,但是并沒有增加實質性的內容,反而造成了原文節奏的破壞;

(4)雅化或俗化(ennoblement or popularization),雅化是指譯者為了創設某種風格而改寫原文,使得譯文較原文更加高雅,俗化是指譯者為使譯文更加通俗易懂而盲目使用“口語”或者“俚語”,使得譯文過于通俗并造成了原文語言特點的流失;

(5)質的受損(qualitative impoverishment),指譯文中的“術語、表達、形象”缺乏原文的醒目性和豐富性,譯文的能指性和豐富性也大打折扣;

(6)量的受損(quantitative impoverishment),指原文中某個詞(或是某段篇章)的所指在譯文中有所減少;

(7)節奏的破壞(the destruction of rhythms)指譯文中隨意調換語序或隨意使用標點,而對原文的節奏感造成破壞;

(8)內在意指網絡的破壞(the destruction of underlying networks of signification)指譯者沒有注意到原文隱藏于文本之下的內在意指網絡,在譯文中隨意替換原文詞匯,從而造成了原文詞匯的統一性和和諧性的破壞;

(9)語言結構的破壞(the destruction of linguistic patterning) 指譯文過分夸大原文中的多個元素中的某一個元素,造成其他元素的弱化;

(10)方言系統和異國情調的破壞(the destruction of vernacular networks or their exoticization)指用譯入語中的相似表達翻譯原文中的本土語言從而造成了源語方言系統和異國情調的破壞;

(11)表達及習語的破壞(the destruction of expressions and idioms)指用譯入語中的“對等詞”翻譯原文中的習語、諺語;

(12)語言疊加的抹殺(the effacement of superimposition of languages) 指原文中本有多種語言共存,而譯者在譯文中試圖消滅其中的某些語言使得原文語言的豐富程度遭到削減。

二、《沁園春·長沙》英譯的文本變形傾向分析

《沁園春·長沙》是毛澤東詩詞中最為著名、流傳最為廣泛的詩詞之一。與大多數毛澤東詩詞的結構相似,該首詞從上闕的寫景入筆,景中寓情,到下闕的直抒胸臆結束,情景交融。這首詞創作于1925 年秋,這時的國內形勢和無產階級革命的形勢都不樂觀。確立新三民主義三大政策的國民黨領袖孫中山先生逝世,反對國共合作的國民黨右派抬頭,國民黨左派領袖廖仲愷被暗殺;共產黨內以陳獨秀為首的右傾機會主義者們主張一切服從國民黨,要暫時放棄無產階級革命[18]。因此1925 年黨領導的革命已處于極為嚴重的危機時期。在這一歷史背景下,毛澤東作了這首詞,既抒發了自己對當時革命形勢的慨嘆,又體現了毛澤東欲挽狂瀾的迫切心情和對革命與祖國前途的樂觀主義精神。

本研究選取毛澤東詩詞較有影響力的三個英譯本,即官方英譯本(以下簡稱“官譯本”)、許淵沖英譯本(以下簡稱“許譯本”)、和李正栓英譯本(以下簡稱“李譯本”),以《沁園春·長沙》為例,從否定分析的視角,對比分析不同譯本中的文本變形傾向。研究目的是為了明確毛澤東詩詞英譯中可能出現的文本變形傾向并對一些嚴重變形加以避免,從而為毛澤東詩詞英譯提供一定的借鑒與啟發。

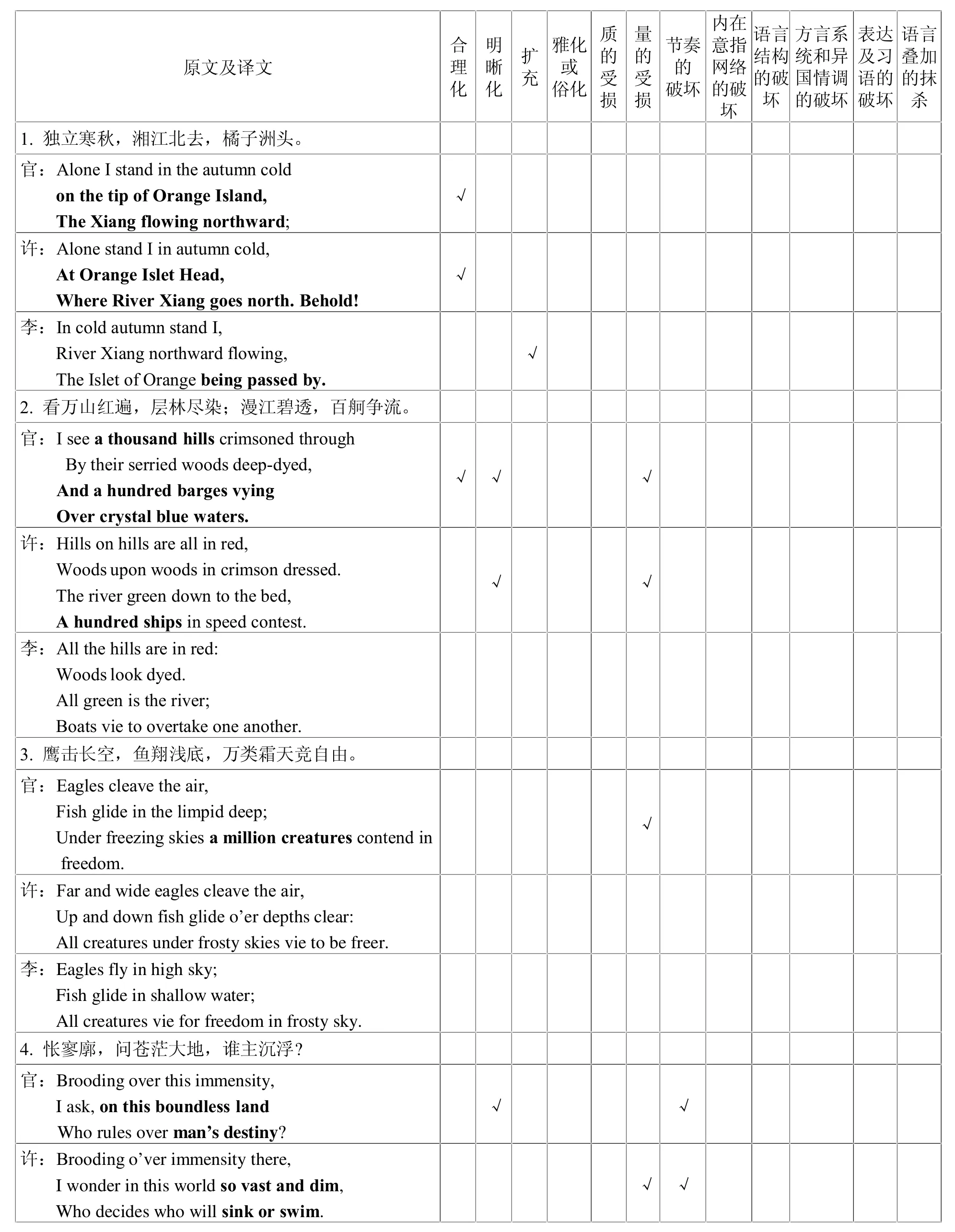

筆者分別從橫向和縱向對《沁園春·長沙》三個譯本的文本變形傾向進行了研究。研究發現,橫向來看,《沁園春·長沙》8 句詞的譯文中,三個譯本共計出現了33 處變形(表1 中加粗部分),其中官譯本13 處,許譯本8 處,李譯本12 處。這說明在翻譯過程中,三個譯本都受到了文本變形系統的侵襲,產生了不同程度的變形。從縱向來看,三個英譯本共出現了12 種變形傾向中的10 種。其中,“合理化”共出現了3 次,“明晰化”3 次,“擴充”3次,“雅化或俗化”1 次,“質的受損”3 次,“量的受損”7 次,“節奏的破壞”6 次,“內在意指網絡的破壞”4 次,“語言結構的破壞”1 次,“方言系統和異國情調的破壞”2 次。具體變形傾向如表1 所示:

表1 《沁園春·長沙》三種譯本的文本變形傾向

續表1 《沁園春·長沙》三種譯本的文本變形傾向

三、案例分析

以上是對《沁園春·長沙》三個英譯本中文本變形傾向的總體分析,下面筆者選取幾個實例進行具體分析。

例1:看萬山紅遍,層林盡染;漫江碧透,百舸爭流。鷹擊長空,魚翔淺底,萬類霜天競自由。(英譯見表1 中句2、3)

此兩句以一個“看”字統領,詩人把讀者帶進一個秋水長天、雄奇偉麗的廣闊背景中。遠看:“萬山紅遍,層林盡染”;近觀:“漫江碧透,百舸爭流”;仰視:“鷹擊長空”;俯視:“魚翔淺底”。作者以短短幾句,描繪出一幅立體的寥廓萬里、絢麗多彩的江南秋景圖。作者由此引發聯想,最后歸結為“萬類霜天競自由”,意指當時各黨派相互斗爭的國內形勢。

毛澤東詩詞中,數詞的使用尤為突出。據張智中[19]統計,毛澤東詩詞中出現的數詞(包括“幾”“半”)共達194 個。本句中也連續出現了幾個數詞,“萬”山、“百”舸、“萬”類。這幾個數詞并非實數,均是作者為增強感染力和豪邁的氣勢所用。官譯本中,三個詞分別譯成“a thousand hills”,“a hundred barges”,“a million creatures”,許譯本中也將“百舸”譯為“a hundred ships”。這些譯文都將虛數譯成了確切的實數,致使原詩的模糊美感大打折扣,由此產生了“明晰化”和“量的受損”變形。相比之下,李譯本的處理相對恰當,將三個數詞予以淡化處理,分別譯為“all the hills”、“boats”、“all creatures”,未產生變形。許譯本中對“萬山”一詞的翻譯更是值得稱贊,將其譯為“hills on hills”。這種名詞疊用的形式,不僅未產生變形,而且成功再現了原詩歌的韻律和節奏,將原詩想要表達的數量龐大之意傳達得出神入化。這也正體現了許淵沖先生對“音美、意美、形美”的三美觀的追求與踐行。

例2:悵寥廓,問蒼茫大地,誰主沉浮?(英譯見表1 中句4)

此句是上、下闕的過渡句,作者觸景生情,聯想到當時的革命形勢,不禁發出“誰主沉浮”的歷史一問。“悵”原意指“失意、不痛快”,聯系上下文和該詩詞的寫作背景可知,“悵”字應表達由深思而引發激昂慷慨的情緒。李譯本將“悵”字譯為“sigh”(嘆氣、嘆息),明顯與“悵”字的含義和所表達的思想感情不符,破壞了原文詞匯的統一性和和諧性,因此產生了“內在意指網絡的破壞”這一變形。相比較而言,官譯本和許譯本中將“悵”字譯為“brood”(沉思、憂思)更符合其“深思”的含義,原詞的意境也得以成功傳達。

對“問蒼茫大地”一句的處理,三個譯本也是各不相同。官譯本和許譯本均將原文中“蒼茫大地”這一賓語成分改譯為狀語成分,官譯本還在中間添加了逗號,許譯本則將“蒼茫”一詞由前置定語改譯為后置定語,這種詞序和標點的變化破壞了原詩的節奏,造成了“節奏的破壞”的變形。李譯本中未改動原詞的順序,但漏譯了“蒼茫”一詞,原文的豐富性大打折扣,又將“大地”增譯為“the earth and sky”(天地),因而產生了“質的受損”和“擴充”的變形。

“誰主沉浮”的歷史一問更是內涵豐富,原詩中并未說明沉浮的主體,是自然,或是人類,還是其他?結合原詩上下文和當時的寫作背景,筆者認為,此處應為誰是這寥廓大地各競爭者中勝敗的主宰者,而潛在之意即為中國共產黨應該爭做這一主宰者,力挽狂瀾。對比三個譯本,李譯本“Who will lord over the world?”的譯文更接近原文的涵義;官譯本“Who rules over man’s destiny? ”將沉浮的主體明晰為人類,產生了“明晰化”的變形;許譯本將其直譯為“Who decides who will sink or swim”,sink 和swim 兩詞壓同樣的頭韻,這一譯文雖成功傳達了原詩的“音美”,但是這兩詞的適用范圍僅限于水中的“沉”與“浮”,原文的所指范圍大大縮小,“量的受損”由此產生。

例3:攜來百侶曾游,憶往昔崢嶸歲月稠。(英譯見表1 中句5)

基于上片詞所表達的欲主沉浮的雄心壯志,詩人浮想聯翩,想起當年跟很多朋友在橘子洲一起散步、游泳、暢論天下大事的情景,回憶起當年那段難忘的崢嶸歲月,有感而發,直抒胸臆。“崢嶸”意為“卓越、不平凡”,“稠”指“密、多”,“憶往昔崢嶸歲月稠”即指“回憶過往,不平凡的日子很多”。官譯本該句的譯文中,“crowded”若是對應“稠”字,那就漏譯了“崢嶸”一詞,若是兼譯“崢嶸”,那力量又有所減弱,原文的醒目性和豐富性都受到了影響。李譯本中“崢嶸”譯為“good days”,所傳達的意義也有失偏頗,較原文相比,譯文的能指性和豐富性也大打折扣。官譯本和李譯本中此句的譯文都產生了“質的受損”的變形。相比而言,許譯本將“崢嶸”譯為“salient”(顯著的、突出的),“稠”譯為“thick”(濃密的、密集的)。這種處理更為恰當,更貼合原詩的涵義,未產生變形。

例4:恰同學少年,風華正茂;書生意氣,揮斥方遒。(英譯見表1 中句6)

該段詩詞是對上句中“百侶”的描述,一個“恰”字,統領接下來的七小句詩,形象地概括了在那段難忘的崢嶸歲月里,詩人和他的同學如蔡和森、何叔衡、張昆弟等立志救國的知識青年,正值青春年少,意氣風發,熱情奔放,英姿颯爽、激濁揚清。

對句首“恰”字的處理,相比之下,許譯“when”一詞的翻譯最為恰當,且“when”后逗號的使用,更突出了“恰”字對后面幾句詩的統領作用。官譯本譯文中未能找到“恰”字的對應翻譯,其統領作用更無從體現,破壞了原文的節奏感,產生了“節奏的破壞”的變形。李譯中的“then”應是對應“恰”字,但這種處理只能保留“恰”字與“同學少年”這一句的聯系,割斷了其與后面幾句詩的關系,亦破壞了原詩的節奏;另外,李譯過分夸大了原文中“少年”這一元素,忽略了“同學”這一元素,“語言結構的破壞”由此產生。

后三句接連三個形容詞“風華正茂”“書生意氣”“揮斥方遒”生動描述出了早期革命者雄姿英發的戰斗風貌和豪邁氣概。其中“揮斥”一詞出自《莊子·田子方》:“揮斥八極”,意指“意氣奔放”,“方”意為“正”,“遒”指“強勁有力”。“揮斥方遒”即指熱情奔放、勁頭正足。許譯將“揮斥”直接譯為“criticized”,錯誤理解了原文的意思,造成錯譯。李譯“Talking with all our power”過于通俗,造成了“俗化”的變形。另外,三個英譯本均未保留“揮斥方遒”的形容詞性,破壞了原文詞匯的統一性和和諧性,此處均產生了“內在意指網絡的破壞”的變形。

結語

文本變形現象在毛澤東詩詞英譯中普遍存在,有些變形甚至不可避免,究其原因,主要有以下幾點:1.漢英語言的差異。英語重形合,其句子有固定的語法結構和表達形式;漢語重意合,其句子是根據字詞的含義來組合和連接。漢英語言的差異導致譯文容易出現“合理化”“節奏的破壞”“語言結構的破壞”等變形傾向。2.漢語詩詞的語言特點和文化元素。漢語詩詞語言極為精簡,但意義深邃,尤其是毛澤東詩詞,其中的文化元素極為豐富。受到語言、文化差異的影響,為了幫助目的語讀者理解譯文,翻譯過程中,譯者大多傾向于將詩詞的含義進行解釋或者直接采用歸化的翻譯策略,易出現“明晰化”“擴充”“雅化或俗化”“方言系統和異國情調的破壞”“表達及習語的破壞”“語言疊加的抹殺”的變形傾向。3.不同譯者對毛澤東詩詞中的一些詞匯、表達的理解各不相同,甚至會有一些偏差和錯誤。這就勢必會造成譯文中的“質的受損”“量的受損”“內在意指網絡的破壞”等變形傾向的出現。

針對不同的變形傾向,筆者認為,在毛澤東詩詞翻譯過程中,某些變形傾向如“合理化”“明晰化”等,這類變形是為了使目的語讀者更大限度地理解和接受譯文,它們的出現大多是必要的并且是有益的。但也有一些變形傾向如“質的受損”“量的受損”“內在意指網絡的破壞”“語言結構的破壞”等是應該盡量避免的,這些變形有可能會導致原文信息和語言特點的不完整甚至錯誤傳達。以下幾種方法有助于避免這類變形傾向的發生:

1.數詞的淡化處理,如李譯本中對“萬山”“百舸”“萬類”的翻譯(例1)。

2.名詞疊用形式,如許譯本中對“萬山”一詞的翻譯(例1)。

3.恰當選詞,如官譯本、許譯本中對“悵”字的翻譯(例2)、許譯本對“崢嶸”“稠”的翻譯(例3)等。

4.句式和標點的靈活運用,如許譯本對“恰同學少年”一句的翻譯(例4)。

綜上所述,文本變形現象在毛澤東詩詞英譯中普遍存在,但并非不可避免。雖然本研究僅局限于《沁園春·長沙》一詞的英譯,但筆者期望通過本研究,提醒譯者們在翻譯毛澤東詩詞過程中應意識到這些變形傾向的存在并加以避免,以最大限度地保留源語言和源文化中的異質性,為毛澤東詩詞英譯提供一定的借鑒與啟發,進而最大限度地實現毛澤東詩詞對外傳播的目的。