新冠肺炎疫情中大學生信息搜尋及其對防疫行為的影響

——基于健康信念的中介效應

龔芳敏 ,龔逐流,周 麗

當前,新冠肺炎疫情給全球公共衛生帶來了前所未有的挑戰,對人類生命健康和經濟社會發展產生了巨大的影響。新冠肺炎疫情中,媒介是公眾獲取疫情信息、進行危機溝通、緩解恐慌情緒、維護社會穩定的重要渠道,在疫情防控方面發揮著重要的作用。尤其是在政府要求人們居家隔離、少交流、少外出、少接觸時,人們對疫情等信息的主動搜尋行為以及對媒介的依賴程度達到空前的強度與高度。在此背景下,人們在信息搜尋行為中形成的健康認知與健康信念影響了個體的防疫行為。換句話說,信息搜尋和健康信念是疫情期間公眾防疫行為的重要影響因素。

中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布的第47次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至2020年12月,我國網民人數高達9.89億,其中20~29歲網民占比17.8%,這一年齡段中大學生占比較大[1]。長期以來,國內外有關信息搜尋、健康信念、行為改變的研究往往以正常的生活情境為前提,突發情境下的研究尚付闕如。大學生是一個特殊的群體,突發公共衛生事件背景下其信息搜尋與疫情防控行為有其特殊性。本文以湖南省武陵山片區高校的大學生為研究對象,分析他們在新冠肺炎疫情期間的信息搜尋行為、健康信念與防疫行為之間的關系及其特殊性,以期提升突發公共衛生事件中風險交流與危機溝通的效果,為相關部門優化突發公共衛生事件應急管理策略,完善危機管理體制機制提供依據。

一、文獻回顧與問題的提出

(一)大學生群體與信息搜尋行為

信息搜尋行為源于使用者意識到對某種需要的認知,是其為滿足某種需要而激活記憶里所存儲的知識或者在周圍環境中有目的地搜尋信息的過程[2]。本文中的信息搜尋行為主要指用戶為了應對健康相關問題、滿足特定健康需求,而積極主動進行的一種信息獲取活動[3],更為具體的就是圍繞疫情開展的信息搜尋行為。研究發現,用戶的信息搜尋與其個人特征和情境因素有關[4]。李華鋒等人發現老年人由于存在身體障礙、認知局限性、數字素養欠缺等方面的限制,在信息搜尋行為上較年輕人群表現出鮮明的特點和差異性[5]。劉鑫發現不同性別的高校學生在信息搜尋的過程中各不相同,女大學生更愿意使用微博、微信等途徑作為信息搜索渠道,而男大學生更愿意選擇論壇、知乎等知識回答平臺[6]。李曉靜等通過對中外大學生的焦點訪談發現,在疫情情境下中國大學生多使用政務類媒體與社交媒體獲得健康信息,但外國大學生的健康信息搜尋主要來自專業媒體和社交媒體[7]。即便都在新冠肺炎情境下,不同特質的個體的信息搜尋行為與信息搜尋渠道和偏好也各有不同(Yang,Rafaela)[8-9]。基于此,本文提出以下研究問題:

RQ1:新冠肺炎疫情中大學生的社會人口學特征對其信息搜尋行為是否存在影響?

RQ2:新冠肺炎疫情中大學生群體信息搜尋最有效的渠道或者媒介是什么?

(二)信息搜尋與健康行為改變

健康行為(Health Behavior或Health-related Behavior)最早于1966年由美國的兩位學者Kasl和Cobb提出,并將其定義為:個體為了預防疾病或者是在疾病發生的早期能夠及時發現所采取的行為[10]。信息搜尋是用戶或者受眾基于自身的需要而開展的信息獲取行為。通過健康信息的搜尋,用戶會了解更多的健康知識,更有利于受眾對自身或者他人的健康狀態進行評估和判斷,以采取更為積極的措施改變不利于健康的行為。以往的研究表明,健康信息搜尋可以幫助個體進行積極的行為改變(Dutta-Bergman M J,Upadhyay S)[11-12]。當個體認為自己處于危險時,就會更加積極地進行信息搜尋;當他們掌握的信息越豐富,也就越會聽從科學指導來規約自己的行為(Rimal R N)[13]。國外相關學者的研究顯示,新冠肺炎的預防行為與個體的信息搜尋有關(Minjung,Park)[14]。健康信息搜尋的水平高低也直接影響到個體的健康程度(David et al.)[15]。據此,本文提出如下研究假設:

H1:新冠肺炎疫情中大學生群體的信息搜尋正向影響其防疫行為。

(三)信息搜尋、健康信念與防疫行為

健康信念理論是解釋人們健康行為影響因素的重要范式。該理論主要包括兩個部分:感知到疾病的威脅以及采取健康行為預防疾病的信念,具體為感知易感性(Perceived Susceptibility)、感知嚴重性(Perceived Severity)、感知利益(Perceived Benefits)、感知障礙(Perceived Barriers)與自我效能(Self-efficacy)等[16]。健康信念理論模型還指出積極因素增加了促進健康的行為,而消極因素則減少或抑制了人們的健康行為[17]。在本次新冠肺炎疫情中,眾多學者認為公眾對疫情采取的預防行為可能是由個人的健康信念決定的(Tam,Bechard L E,Guidry J P D,Sunhee Kim,Costa)[18-22]。董才生等認為,個體采取推薦的防疫行為,一是取決于自身在多大程度上感受到了COVID-19的威脅,二是取決于采取防疫行動獲得的利益與采取防疫行動遇到的障礙之間的差值[23]。Rayani M.研究發現,新冠肺炎的預防行為與個體的感知易感性、感知嚴重性和健康信息搜索相關[24]。Soumya Upadhyay將健康信念模型作為中介變量納入研究,并發現信息搜尋可以通過健康信念影響到人們的健康行為[25]。據此,新冠肺炎疫情中,信息搜尋行為如何影響大學生的疫情預防行為?健康信念能否在其中起到有效的中介作用?本文提出如下假設:

H2:信息搜尋可以通過感知易感性正向影響大學生的防疫行為。

H3:信息搜尋可以通過感知嚴重性正向影響大學生的防疫行為。

H4:信息搜尋可以通過感知利益性正向影響大學生的防疫行為。

H5:信息搜尋可以通過感知障礙性正向影響大學生的防疫行為。

根據以上假設,本文的研究框架如圖1所示,信息搜尋是本研究的自變量,中介變量由影響健康信念的感知易感性、感知嚴重性、感知利益性和感知障礙性四個因素構成,防疫行為為因變量。

二、研究方法

本文遵循量化研究規范,以湖南省武陵山片區高校大學生群體為研究對象,通過調查問卷收集研究數據。在正式調查之前,進行了預調查。根據預調查的情況對調查問卷進行了修正與優化后,向調查對象發放正式調查問卷,并由調查員輔助調查對象做好問卷調查。在調查對象的選取上采取分層抽樣的方法。調查時間為2020年11月至12月。調查組共發放問卷800份,回收有效問卷723份,有效率為90.38%。在此基礎上,運用統計軟件對調查數據進行統計分析,描述新冠肺炎疫情期間大學生群體信息搜尋、健康信念和防疫行為上的規律與特征,揭示三者之間的相互影響與內在關系。

(一)樣本描述

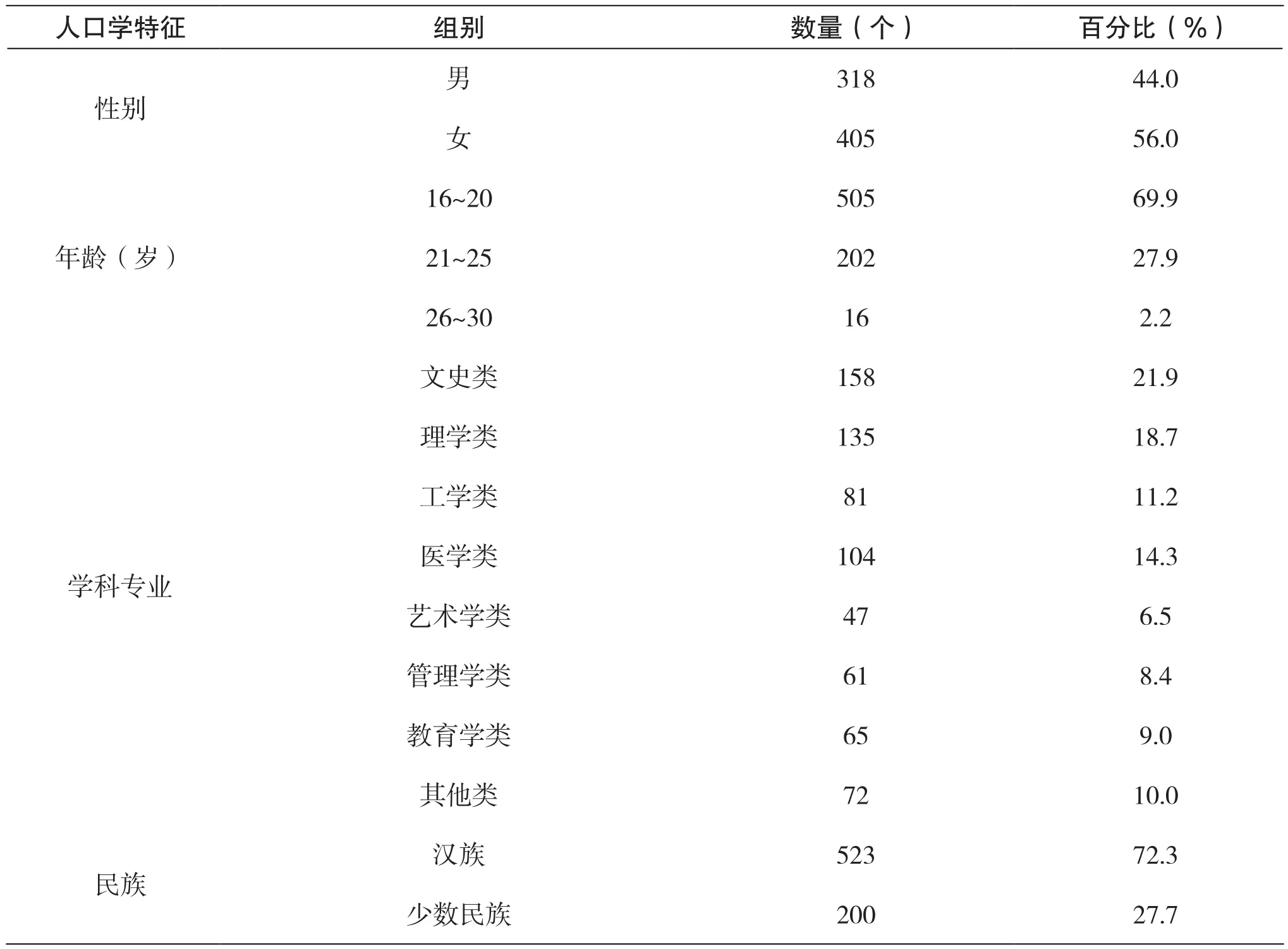

在723份有效問卷中,男性318人占44.0%,女性405人占56.0%;年齡在16~20歲為505人占69.9%,21~25歲為202人占27.9%,26~30歲為16人占2.2%;專業分類按照2020版普通高等學校本科專業目錄,文史類專業學生158人占21.9%,理學類專業學生135人占18.7%,工學類專業學生81人占11.2%,醫學類專業學生104人占14.3%,藝術學類專業學生47人占6.5%,管理學類專業學生61人占8.4%,教育學類專業學生65人占9.0%,其他類專業學生72人占10.0%。漢族學生523人,占72.3%;少數民族學生200人,占27.7%(如表1所示)。

表1 調查對象性別、年齡與專業分布表

(二)變量測量

在調查問卷設計上,本研究通過預訪談來收集關于相關變量的信息,結合已有相關研究的量表從中篩選出適用的表述對變量進行測量。

首先,自變量信息搜尋包括信息搜尋渠道、信息搜尋內容、信息搜尋頻率和持續關注新冠疫情的新聞報道4個題項。受訪者的回答從“非常不同意”到“非常同意”(1到5程度遞增:1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”),得分越高說明受訪者從網上進行信息搜尋的強度越大,從而對新冠肺炎疫情的關注度越高。

其次,健康信念通過10個題項進行測量,其中,感知易感性由以下3個陳述測量,分別是:“我有感染新冠肺炎的風險”“我對新冠肺炎的抵御能力較弱”以及“人們容易感染新冠肺炎”;感知嚴重性通過1個題項進行測量:“感染新冠肺炎會對我的生活造成巨大的影響”;感知利益由以下3個陳述測量,分別是:“做好防護措施,如戴口罩可以有效預防新冠肺炎”“如果做好了防護措施,感染新冠的概率就會降低”“做好防護措施有利于我的健康”;感知障礙通過3個題項進行測量,分別是:“做好防護措施對我來說很困難”“購買和使用防控物品,如口罩、消毒液對我來說很困難”“戴口罩讓我感覺不舒服或麻煩”。受訪者的回答從“非常不同意”到“非常同意”(1到5程度遞增:1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”)。

最后,因變量防疫行為,通過以下3個題項進行測量,分別是:“我會減少不必要的聚集和社交”“我出門會戴好口罩”“我會采取其他的防護措施預防新冠”,受訪者的回答從“非常不同意”到“非常同意”(1到5程度遞增:1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”)。

(三)信度與效度檢驗

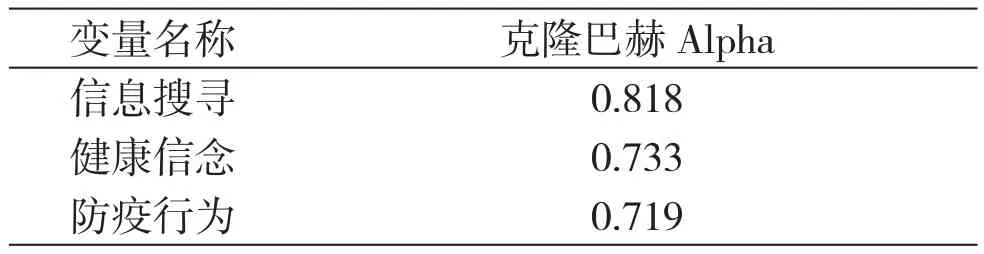

信度檢測的方法通常采用Cronbachα系數值為衡量指標,信度表明量表所得結果的一致性程度。本文使用 Cronbach's Alpha系數計算量表信度,α系數在0.65~0.70被認為信度可以接受,0.70~0.80可信度良好,0.80~0.90可信度非常好,α系數越大可信度越高。表2是各變量信度檢驗結果,α系數均在0.70以上,表明信度良好。

表2 信度檢驗

效度分析主要用來評價量表中各個題項的設計是否合理,運用KMO檢驗和 Bartlett球形檢驗進行效度分析。本文的信息搜尋、健康信念和防疫行為的量表已經被許多實證研究采用并證實有較好的效度,在設計測量信息搜尋、健康信念和防疫行為等變量的正式問卷時,又借鑒了現有文獻中使用的測量指標,而且還通過預測試對問卷中的問題進行調整修改,以確保問卷的效度。本研究通過SPASS軟件采用主要成分分析法進行KMO和Bartlett球形檢驗,KMO值為0.775,Bartlett球形檢驗顯著性為0.000(如表3所示),檢驗結果顯著,表明適合做因子分析。

三、數據分析結果

(一)大學生人口學變量與信息搜尋行為

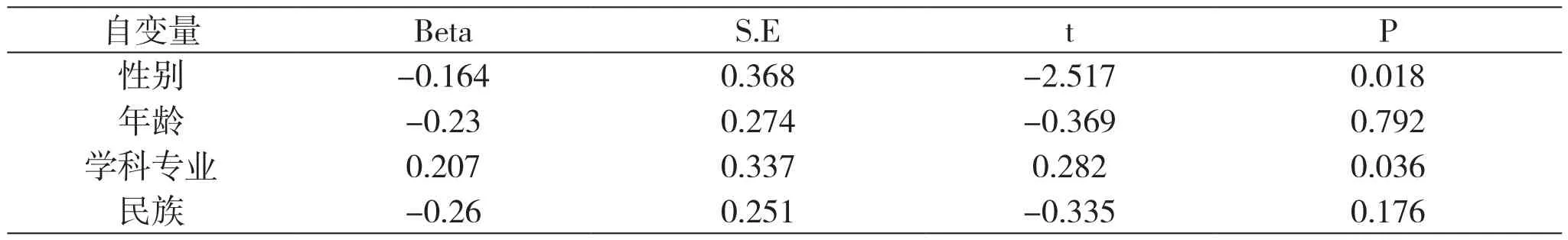

本文以新冠肺炎疫情信息搜尋行為為因變量,大學生的社會人口學特征(性別、年齡、學科專業、民族)為自變量進行了回歸分析。數據顯示,不同性別和專業的大學生在新冠肺炎信息搜尋行為上有統計學意義(P<0.05),即大學生性別和學科專業與信息搜尋行為存在顯著的相關性。而大學生的年齡、民族與信息搜尋行為相關性不明顯,即在校大學生的年齡、民族與其信息搜尋行為無關(見表4)。由此對RQ1作出了回答,大學生的性別、專業與個體的信息搜尋行為存在相關性,其中性別對信息搜尋行為的影響最大。

表4 社會人口學變量與信息搜尋系數表

通過數據分析,發現在新冠肺炎疫情中女大學生的信息搜尋行為高于男大學生,這一結論與彭艷的實證發現一致[26]。國外有學者認為,在新冠肺炎疫情之中,女性群體比男性群體表現出更高的擔憂和恐懼,因此也更愿意搜尋信息與采取預防性措施(Nicolás Bronfman et al.)[27]。同時,我們發現醫學類專業大學生的健康信息搜尋行為明顯高于其他專業的大學生。

(二)大學生信息搜尋行為的媒介選擇

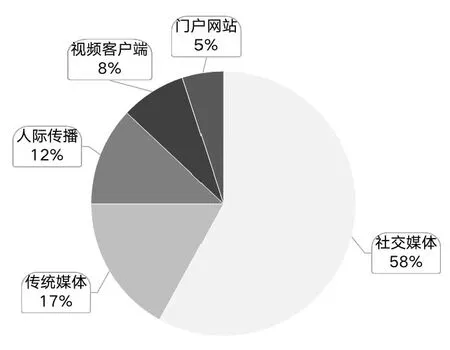

為了回答 RQ2,我們對樣本健康信息搜尋的媒介選擇進行了分析。在媒介選擇上,社交媒體的使用人數最多,有58%的大學生選擇使用包括微博、微信、快手、抖音在內的社交媒體進行有關新冠肺炎疫情的信息搜尋;通過傳統媒體進行信息搜尋的大學生占比17%;選擇人際傳播進行信息搜尋的占比12%;選擇視頻客戶端進行信息搜尋的占比8%;通過門戶網站進行搜尋的大學生最少,只占樣本的5%(見圖1)。這樣的結果與已有研究結果基本一致,美國學者Anderson M發現包括大學生在內的青少年群體正在轉向擁抱社交媒體[28]。Campbell K發現,在新冠肺炎疫情期間,大學生們主要從社交媒體獲取COVID-19知識,并采取不同程度的預防措施[29]。

圖1 受訪大學生信息搜尋行為的媒介選擇

(三)大學生信息搜尋、健康信念與防疫行為的相關性

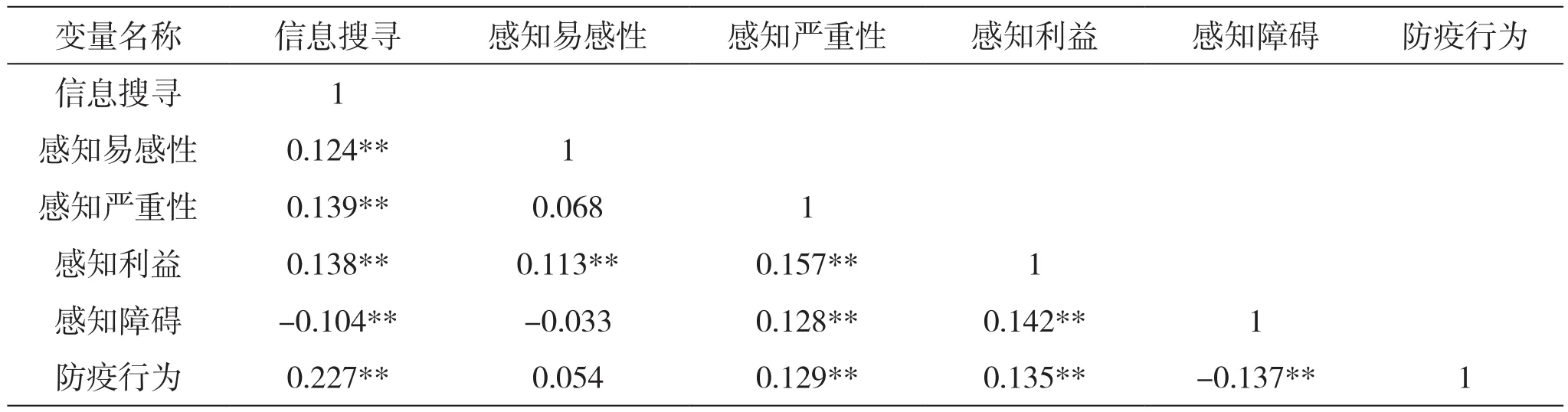

新冠肺炎疫情中大學生群體的信息搜尋、健康信念和防疫行為這3個主要變量的相關性見表5。通過數據分析,我們可以得出結論:信息搜尋與防疫行為呈顯著正相關,研究假設H1初步獲證。與我們的研究一致的是,一項有關MERS傳染病的研究表明,個體進行信息搜尋的意圖越高,對相關信息的處理和互動越多,預防MERS的行動意圖就越高[30]。

表5 信息搜尋、健康信念和防疫行為的相關度矩陣

(四)中介檢驗

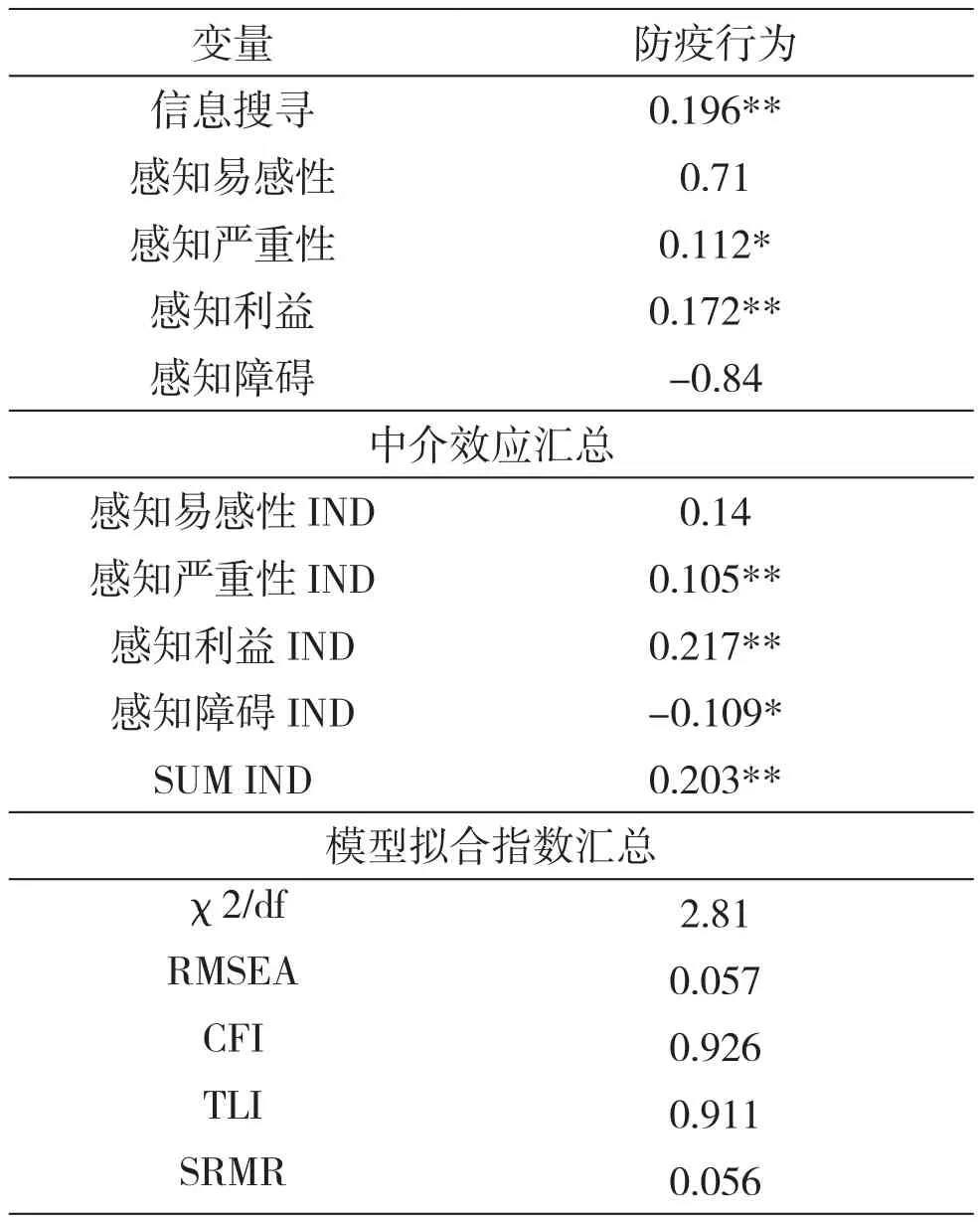

為了檢驗假設中的中介效應,本文以疫情期間大學生群體的信息搜尋為自變量,采取的防疫行為為因變量,中介變量則是健康信念的4個維度:感知易感性、感知嚴重性、感知利益和感知障礙,以此對模型進行檢驗。我們運用M-plus分析軟件,采用了Bootstrap中介效應檢驗方法進行了數據的具體檢驗,同時對研究樣本進行了3000次的抽取,從所得數據與模型的擬合度來看,模型的χ2/df為2.81小于3,RMSEA值和SRMR值分別為0.057和0.056,均小于0.08,CFI值為0.926、TLI值為0.911,均大于0.9。因此,我們認為模型擬合度較好,如表6所示。

表6 中介效應檢驗結果

通過中介檢驗,發現大學生在新冠肺炎疫情中的感知易感性對信息搜尋與防疫行為的中介效應不存在,因此研究假設H2被拒絕;新冠肺炎疫情中大學生的信息搜尋行為可以通過其感知嚴重性正向影響防疫行為,因此研究假設H3獲證;新冠肺炎疫情中大學生的信息搜尋行為可以通過其感知利益正向影響防疫行為,因此研究假設H4成立;新冠肺炎疫情中大學生的感知障礙在信息搜尋對防疫行為影響上也發揮著中介效應,因此研究假設H5成立。由此可以得出結論,感知嚴重性、感知利益與感知障礙在有關新冠疫情的信息搜尋與防疫行為中起到了中介效應。其中,感知利益的中介效應最為顯著,其次為感知嚴重性和感知障礙,這也啟示我們在信息制作和傳播的過程中要注重大學生群體的感知利益、感知嚴重性以及感知障礙。

四、結論與討論

(一)性別與專業是影響大學生信息搜尋的重要因素

本研究主要從性別、年齡、學科專業、民族4個人口學變量對大學生信息搜尋行為進行考察,數據顯示:性別是影響大學生疫情期間信息搜尋最有效的人口學變量,女生的健康信息搜尋行為高于男生。同樣發現,女生對媒體的使用和疫情的認知高于男生,女生主要用微信和微博等社交媒體進行有關新冠肺炎疫情的信息搜尋,這與陸高峰的實證結論高度吻合,即在重大突發事件中,女性用戶最先通過微博獲知信息比例高出男性19.8個百分點[31]。除性別外,大學生所學專業也影響著他們對新冠肺炎疫情的信息搜尋行為。醫學類專業的學生健康信息搜尋的總分顯著高于其他專業學生。醫學類專業的學生更傾向于將搜尋獲得的信息轉發給家人和朋友,進行防疫科普。在我們看來,在新冠肺炎疫情中,出于專業與責任,醫學類專業的學生主動通過信息搜尋和互動成為防疫“意見領袖”,為防疫科普和疫情控制起到了積極作用。因此,在后續的疫情防控中,要充分重視女生和醫學類專業大學生的重要作用。

(二)社交媒體是大學生進行信息搜尋的主要渠道

統計數據顯示,大學生群體進行疫情信息搜尋的媒介主要是微博、微信和抖音等社交媒介。在新冠肺炎暴發期間,公眾主要從社交媒體搜尋和獲取相關健康信息,并與家人、朋友進行互動,進而改變行為。早在2010年的H1N1流感暴發時,就有實證研究表明,社交媒體是公眾在第一時間獲取流感信息的主要渠道[32]。新冠肺炎疫情中,諸如“丁香醫生”在微信平臺上對疫情發展與感染人數的實時通報,有效提升了公眾對傳染病的認識,強化了公眾的防疫意識。社交媒體的無限渠道、無時無刻、無限內容,使得健康信息的傳播更為多維、全面和及時。社交媒體成為大學生“搜我所需”的信息集市。此外,由于疫情大學生群體線下的互動被限制,他們只能通過如微信、微博等社交媒體與社會建立線上的連接,介入疫情事件的現場,如李文亮微博下的“哭墻”與“雙黃連事件”的吐槽等。Kaya T也發現,人們試圖通過社交媒體上的信息搜尋建立與變動與社會的聯系[33]。因此,在下一步的疫情防控中,如何提高社交媒體疫情信息的質量是疫情防控和管理的關鍵。

(三)感知利益是影響大學生防疫行為的最有效的變量

對信息搜尋和健康信念的回歸分析發現,感知嚴重性、感知利益性和感知障礙對大學生在新冠肺炎疫情期間的防疫行為存在影響作用,其中感知利益性對防疫行為影響最為顯著。具體而言,當大學生意識到防疫行動的益處大于障礙,他們就會做出積極的防疫行為,這與董才生等人的研究發現一致,即個體采取防疫行動的可能性取決于對該行動可能帶來的益處和障礙的權衡[23]。諸如印度因節日慶祝、宗教集會、地方選舉等大規模聚集活動讓疫情狀況更為惡劣,華盛頓大學暴發聚集性疫情,英國數十所大學出現聚集性感染等,就是因為人們的宗教信仰、自由追求、集會交際在某種程度上已經成為個體感知風險的障礙。當感知利益被諸如上述的感知障礙所遮蔽時,人們就不會采取最為科學、健康的防疫行為。這也從側面表明了只有當大學生認為自己會感染新冠肺炎,并且認識到做出防疫行為帶來的益處時,才會更加積極地采取防疫行為。這也從另一個維度說明,新冠肺炎疫情信息要強化新冠肺炎的嚴重性和防疫的好處,以進一步激發公眾防疫行為的主動性、積極性和自覺性。

(四)信息搜尋可以通過健康信念影響大學生的防疫行為

媒體在發生傳染病暴發等公共衛生緊急事件時可以發揮較強的干預作用[34]。數據顯示,信息搜尋對防疫行為有顯著的正向影響。這說明大學生通過在網上搜尋新冠肺炎相關的健康信息可以積極改變其抗疫和保護行為,具體表現在規避人群聚集、外出佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離等。這與已有的研究發現吻合,即利用社交媒體上的信息搜尋和獲取對個體防疫行為有正面的影響[35]。數據分析發現,健康信息搜尋在影響大學生防疫行為時還存在一些中介因素。健康信念的相關變量,如感知嚴重性、感知利益與感知障礙在信息搜尋對防疫行為的影響中起到部分中介效應。已有研究表明,個體對某一特定事項積極地進行信息搜尋活動,并據此獲取了大量的信息,就會帶來信念上的改變,從而引發與此相關的積極行動[36]。我們發現,大學生的信息搜尋行為可以刺激其健康認知,重構大學生的健康信念,重新匹配和調試感知利益與障礙的關系,進而帶來積極的防疫行為。