云南民族挎包工藝造型探究*

(昆明理工大學,云南昆明 650000)

云南民族挎包作為民族服飾的重要組成部分,因儲藏、收納而生,伴隨人們的認知經驗和審美意向的發展,又賦予它美好的裝飾元素。民族挎包猶如一面鏡子,通過挎包的造型映射民族文化與特色,體現豐富多彩的民族風情和地域特征,闡釋民族宗教信仰與生活習慣。各民族包的造型因服飾審美和用途的差異存在異同,裝飾元素和手法各具特色。

一、民族挎包的工藝分類及手法

云南民族挎包種類繁多、形式多樣、工藝手法獨特,彰顯著各民族獨具特色的生活方式、文化內涵和審美情趣。挎包各民族有著不同的稱謂,造型和材質上也有一定的差異,或方或圓,有布包、有竹編、麂皮的,裝飾圖案有刺繡,有紡織,有挑花,有扎染,有蠟染,有的綴有海貝、骨頭、植物果實和銀飾等。圖案多采用各民族自己所喜愛的植物、動物、圖騰、幾何圖案等。按照制作方法可以分為:直織型、挑繡型、拼鑲型、復合型;按照工藝不同主要有以下幾種:

1.刺繡包

云南民族刺繡挎包主要包含刺繡包、挑花包、麻織刺繡包三種。

刺繡舊時稱“針黹”“女紅”,是用針線在織物上來回穿插而形成圖案的一種傳統工藝,且有2000多年發展歷史。

根據針法的不同,有平繡、打籽銹、貼布繡、馬尾繡、數紗繡等。云南刺繡以彝族刺繡、苗族刺繡最為出名。彝族刺繡包常用二方連續花卉圖案,刺繡針法多采用平針法、色彩喜用紅色、黃色、藍色等純度較高的顏色。彝族服飾文化構成圖案的造型要素是點、線、面,運用對比與統一、對稱與平衡、節奏與韻律、條理與重復、比例與權衡等形式美法則,再結合材料、工藝、技術及功等方面進行總體意匠,具有程式化的格局特征。燦爛的馬纓花光彩奪目,運用色彩漸變來突出花朵的層次感(如圖1、圖2),是彝族挎包突出的特點。挑花,是抽紗工種的一種,亦指刺繡的一種針法,也稱“挑織”“十字花繡”“十字挑花”,是一種具有極強裝飾性的刺繡工藝。普通刺繡不受面料經緯紗線的限制,針法靈活;挑花則受到布料經緯向的限制,需要根據面料的織造紋理進行有規律的刺繡,因此挑花包的圖案相對規范有秩序感。(如圖3)彝族刺繡包中還有一種麻織刺繡包,即用細麻繩編織作為裝飾,結合刺繡工藝制作而成的挎包。(如圖4)

武定縣麻織刺繡挎包裝飾感極強,包身采用正方形機制,運用布藝的各種裝飾手段結合麻繩、刺繡、流蘇等形成長方形的整體效果。

圖1 彝族刺繡挎包(1)

圖2 彝族刺繡挎包(2)

白族稱繡花為撒花。大理白族崇尚白色,刺繡挎包多以白、青、紅為基調(如圖2)。再配以綠、黃、藍、黑等色,色彩豐富而有內涵。白色代表大理蒼山上的“白雪”,潔白而又神秘,壯觀又給人以光明之感;青色代表“藍藍的洱海”“大地的無限生機”,蘊含著淳樸與胸懷豁達的感情。青和白的搭配暗含著“做人要心胸開闊、清清白白、光明磊落”。

圖3 彝族花卉紋挑花挎包

圖4 彝族麻織刺繡挎包(武定縣)

圖5 大理白族蝶戀花平繡挎包

圖6 布依族平繡挎包

布依族服飾和挎包造型以羅平和師宗兩縣最具特色。女式挎包喜用鑲拼形式,設計花卉圖案進行刺繡,周邊多用絨球裝飾(如圖6)。

基諾族挎包以本民族布料——“砍刀布”為基礎布料,加上刺繡、圖案裝飾進行整體設計。西雙版納景洪市不遠的基諾山是基諾族的聚集地。砍刀布是基諾族婦女手工紡織的一種布料,由于織布時候布料的經緯紗向一端綁在婦女的腰間,一端纏繞在木梭上,木梭穿梭時都是用砍刀式的木板去推緊緯線,“砍刀布”就成了基諾族布料的代稱了。布面運用上漿處理,厚實耐用,挺闊度好,非常容易造型。砍刀布最初以素白色為佳,后來漸漸加上了粗細不一的直紋條飾。“砍刀布”和象征族徽的“月亮花”構成了基諾族包的主要特點。挎包上的刺繡和花紋,主要采用久居大山森林的生存環境為圖案題材,男式包通常比女式包大,繡九個圖案,而女式繡七個圖案。挑花技藝精湛,紋樣花樣繁多,常見的有月亮花、太陽花、雞爪花、穗子花、葫蘆花、人字花、四瓣花等。

2.織錦包

云南少數民族織錦包中最具典型的是傣族的筒帕、壯族包、佤族包、景頗族包等。傣族人們用織錦制作的包稱為筒帕。筒帕外觀多為長方形,制作筒帕織物的經緯向采用不同的織造方法,經紗均勻繞于木棍上,緯向浮紋起花。筒帕上的織錦圖案、顏色豐富多彩,赤橙黃綠青藍紫非棕等,具有鮮明的地域特點。

景頗族包也稱為“筒帕”,形制與傣族包一樣,也是直織形。景頗族包的最大特點是粗獷豪放、厚實。圖案內容豐富多樣,題材十分廣泛,大多取材于世間萬物,如天地鬼神,日月星辰、蟲草花卉、牙齒眼睛等,可以說是包羅萬象,將眾多的事物進行籠統化,構成幾何紋樣,在服飾和挎包上進行裝飾。在古老的審美環境下,紋樣的選材源于原始宗教和傳統文化。此外,包上還裝飾有大量的銀泡、銀綴,以及用毛絨線球在包的下角垂飾,女子在走路時鈴鐺作響,別有風味,極富民族特征。

3.竹編包

傳統的云南民族包從材料選擇和制作的方法上幾乎還保留著極原始的簡單方式。從選材上來講,大自然中動植物可利用的皮、毛、殼和竹、草、藤、葉、棉、絲還有籽,以及礦物、植物染料,經過冶煉的金屬制品如銀、銅、玻璃、錢幣。竹編工藝是傳統又古老的工藝,云南很多少數民族采用竹子進行日常用具、運載工具的制作,也會采用竹子進行挎包制作,樣式以方形為主。竹子的種類有龍竹、金竹、鳳尾竹、毛竹、埋散竹、羅漢竹等,挎包一百采用竹篾進行編制,運用不同的編制手法形成不同的圖案造型。如寧蒗摩梭人使用的竹包是方形造型,兩用式,既可以掛在馬馱子上由馬馱著走,也可以人挎著使用。

4.毛皮包

直接用動物毛皮縫制包包也是云南少數民族常用的一種方式。云南對獨立和封閉的自然環境,原生態的民俗民風得意保留。原始時期自然界的萬物都可能成為服裝和飾物的原材料。動物皮作為一種結實耐用、較為稀有的物品,被用來縫制服飾和包包,美觀耐用,稀有獨特。隨著社會的發展與進步,在每一個挎包上留下了不同時期不同的文化印跡,漸漸成為民族的象征符號和文化縮影。

傈僳族男子會挎采用黑熊皮制成的箭包;大理鶴慶彝族、楚雄彝族喜背麂皮包,怒族、獨龍族也出現皮制挎包。毛皮挎包按照質地優劣可以分為:熊皮、鹿皮、野牛皮和水牛皮。

圖7 楚雄彝族麂皮包

楚雄彝族擅長刺繡,同時也會使用麂皮包。麂皮是一種野生動物麂的皮,粒面傷殘較多,比羊皮厚實,纖維組織也較緊密。楚雄彝族用麂皮制作包包多是長方形切圓角的形制出現,袋口制作蓋子,采用裝飾物系扣,既有防止物品外漏或掉出的使用功能,有具備一定裝飾功能。挎包第四周采用麂皮剪成長條的流蘇裝飾,打破了挎包造型的嚴肅感,有著不拘一格的靈動飄逸美。透過毛皮包,重新感受到狩獵時期人類的活動痕跡,是云南獨特的地理優勢造就的。

二、民族挎包的造型特色

云南民族挎包的造型基本上以方形為主,滿足收納的需求,在眾多形狀中,方形是穩定又方便放置物品的形狀,因此民族挎包多以方形為主。民族包中以長方形最多,正方形次之,另外還有圓柱形、馬鞍形、菱形、梯形、半圓形等。

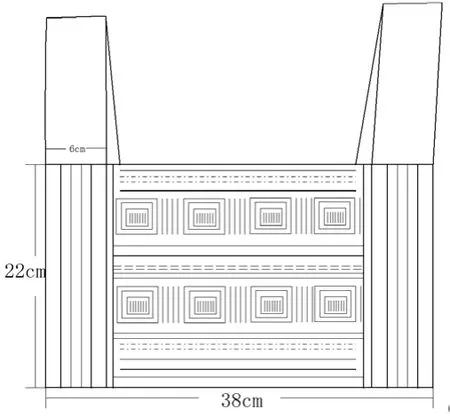

1.古樸實用的長方形制:長方形包是挎包中形制最常見的。許多民族均有使用,如哈尼族、傣族、彝族、景頗族、拉祜族、德昂族、苗族、白族、壯族、傈僳族、瑤族、佤族、阿昌族等。長方形不僅造型穩定,且具有極強的容納功能。(如圖8)為哈尼族挎包,哈尼族挎包造型與裝飾較簡潔,其中以僾伲支系的包最具代表性。材料與服裝面料一致,采用黑藍色棉布,面料染色采用全植物染色。圖案裝飾常采用挑花工藝,運用橫線、縱線、方形、菱形、回形紋、三角形等幾何紋樣裝飾,再配以銀飾、貝殼、錢幣、串珠、植物果實、彩色線條等。采用挑花工藝,運用直線和回紋圖案,四周裝飾銀泡、布條,流蘇。挎包樸素大方,挑花工藝細膩精致。與服飾搭配和諧,凸顯整體性。

圖8 哈尼族挎包

圖9 哈尼族挎包結構圖

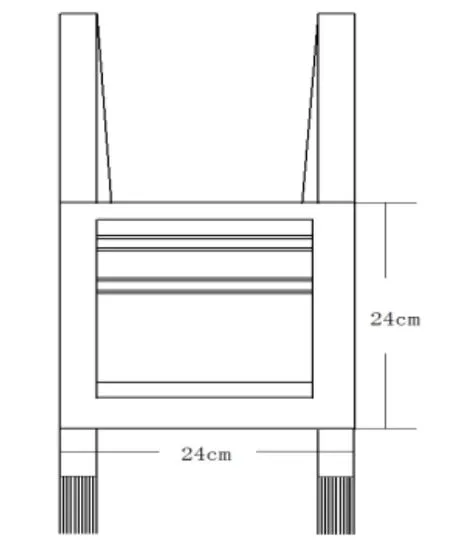

2.小巧生動的正方形制:布依族、臨滄、思茅地區的佤族、布朗族、西雙版納傣族都有使用正方形挎包。如圖10為傣族獨特的織錦包,云南省的德宏和西雙版納兩個自治州是傣族的主要聚集地。德宏傣族包以黑色或白色為底,圖案多采用幾何形抽象圖案、孔雀、大象圖案,在菱形格子內用各種色線交叉織花,在圖案精彩部位又加襯金線、銀線,色彩鮮艷華美。

圖10 西雙版納傣族挎包

圖11 西雙版納傣族挎包結構圖

3.氣勢古拙的馬鞍形制:楚雄永仁縣彝族挎包有種馬鞍型挎包,是一種造型相對奇特的挎包,傳統的棉布自身具有一定的古樸美感。馬鞍型挎包尺寸一般為:寬35厘米、長56厘米,呈現上寬下窄的馬鞍狀。馬鞍形挎包四周用整塊面料(稱為色布,一般為藍色、黑色、青色)做成直條狀滾邊裝飾,中間部分采用刺繡、挑花進行圖案裝飾(圖案常采用馬纓花、幾何紋樣等),銜接部分采用黃、白、綠等色布包條進行彩條裝飾,包條之間間距一般為0.5厘米,包條的設計形成了很強的節奏和韻律感。馬鞍包一般不設飄穗,用長長的直條和色布延伸下去直接作為裝飾,中間部分會設流蘇裝飾,手法簡潔大氣。使包顯得剛直有力,中間的馬纓花及自然紋樣刺繡打破了直線的方塊狀,使整個包硬朗大氣,直線大塊中顯生動。同時更注重點線面之間的聯系,用色大膽,對比強烈、常常采用冷暖對比、虛實對比的手法,體現氣勢與古拙審美特色和民族特色。

圖12 彝族馬鞍形挎包

圖13 彝族馬鞍形挎包結構圖

4、穩重多變的圓柱形制:圓柱形包俗稱筒型包。圓柱形包整個包身呈高高的柱形狀態,上口為了防止東西掉用繩帶抽緊。圖10為傈僳族樹皮箭包,傈僳族主要聚集在怒江傈僳族自治州,傈僳族支系繁多,挎包樣式也不盡相同,有皮包、刺繡包、普通布包等。“花口袋”是傈僳族挎包的漢意語,傈僳族語稱謂“臘裱”。挎包形制有正方形、長方形、筒型等。如圖傈僳族樹皮箭包是采用樹皮制作,還可采用熊皮制作。其結構多為上小下大的圓柱形,袋口為袋囊式的,用皮繩收攏扎牢,這樣所裝載的物品絕不會外泄,大大提高了實用功能。

圖14 傈僳族樹皮箭包

圖15 圓柱形包結構

三、結語

云南民族挎包是各民族智慧和辛勤勞動的結晶,是民族文化呈現的載體。挎包作為一種實用的生產工具至今仍發揮著重要作用,有些民族沒有包的穿戴就不能稱其為一套完整的服飾,因此,我們也稱其為“包飾”。包飾除了作為工具之外的文化和習俗功能,同時是一個不斷演變的過程,其間必然會受到來自各方面文化的影響,必然留下各個時期的印記。當代包飾設計提供更多原始素材,賦予包飾新的生命力,做到對傳統紋樣有傳承也有創新。