長株潭城市群承接沿海產業轉移的區域差異性分析與路徑優化選擇

戴華仁,徐 姝

(1.復旦大學 社會發展與公共政策學院,上海 200433;2.湖南工商大學 工商管理學院,湖南 長沙 410205)

城市群是國際生產力分布體系以及勞動地域分工中極其重要的地理空間組織形式,也是區域參與國內、國際分工和競爭時綜合實力的載體和體現。這種綜合實力形成和累積的主要方法和渠道就是產業集聚。長沙、株洲和湘潭三城市組成的長株潭城市群空間分布非常緊密,每兩個城市之間在建成區處的最短距離不足20公里,囊括了湖南省最為中心的政治、經濟區域,也是國內最早提出城市群概念的區域之一。長株潭城市群、特別是省會長沙近十余年來的快速發展彰顯了長株潭城市群在全國經濟版圖上不斷提升的實力和地位。但與沿海發達區域如長三角、珠三角城市群及其典型城市相比,長株潭城市群的發展在規模和質量上都還有明顯的差距,長株潭城市群在發展中也面臨著產業集聚不足等問題和挑戰。如何更好地承接產業轉移、實現產業集聚、提升自身實力和綜合競爭能力成為長株潭城市群發展中一個重要的現實問題。與沿海地區受境外投資而大力發展不同,長株潭作為“內陸”型城市群,其投資來源更多是國內。針對長株潭城市群產業集聚,專家、學者們從不同視角進行了較多研究,但在研究對象的地理尺度、承載產業轉移的研究方法、產業集聚的路徑優化等方面,仍有值得深入研究之處。

與沿海地區受境外投資而大力發展不同,長株潭作為“內陸”型城市群,其投資來源更多是國內。針對長株潭城市群產業集聚,專家、學者們從不同視角進行了較多研究,但在研究對象的地理尺度、承載產業轉移的研究方法、產業集聚的路徑優化等方面,仍有值得深入研究之處。鑒于此,本文聚焦長株潭城市群三市本身,選取長三角城市群的上海和蘇州、珠三角城市群的廣州和深圳作為對比標桿,以三次產業為主,考察近十年的發展變化,依次通過經濟密度、東部沿海投資的區域差異性、區位熵、比較勞動生產率、產業梯度系數、產業動態集聚指數等指標的測算和分析,以期揭示長三角、珠三角對長株潭城市群產業轉移的差異性,為長株潭承接沿海地區產業轉移提供路徑優化與對策建議。

一、產業集聚與產業轉移研究概述

(一)產業集聚的相關理論回顧

產業集聚是指在一特定區域內,產業資本等要素在空間范圍(城市及城市群)不斷匯聚、進而促成同一產業高度集中的布局。美國區域經濟學家E.M.Hoover研究揭示了產業集聚的最佳規模,以達到最佳的整體效應和效果。Francois Perroux提出的增長極(Growth Pole)理論以及Piotr Zaremba和B.Malisz延伸出的“點—軸”開發模式,指出經濟中心首先在少數條件較好的區位呈斑點狀分布,并沿用于生產要素交換或動力供應的交通干線、能源通道等構成經濟發展“軸”,形成“點、軸”區域。美國產業集聚經濟學家Paul Krugman建立了“中心—外圍”模型,整合了新古典經濟學和傳統區域經濟理論,創立了新經濟地理思想。

(二)產業轉移的集聚與擴散機制

“產業轉移”是指“產業區域轉移”,即產業在空間上的遷移現象。企業作為產業的主體,生存總要處于并依賴于一定的外部環境,包括土地、原材料、能源、資本、勞動力等生產要素,以及除自然地理、基礎設施、發展條件之外的社會、政治、經濟、生態等綜合環境,且后者的重要程度在不斷增加。“產業集聚”機制,就是產業向區域內稟賦條件、生產要素、經濟發展具有比較優勢的區位集中的趨勢;而“產業擴散”機制則相反,是具有比較優勢的經濟發展和生產要素向區位外擴展和蔓延的趨勢。產業集聚會促進區位的產業布局進一步集中,促進經濟發展,同時也會拉大與低等級區位之間的差距;而產業擴散則相反,產業和生產要素的擴展與蔓延,則會推動產業布局的均勻化,縮小與低等級區位之間的發展級差。

縱觀西方發達國家工業革命以來的發展史,也可以清晰地看到產業集聚與產業擴散這兩種機制同時運行的軌跡。產業轉移的前提和機理就是不同區域的自然資源、稟賦條件、經濟發展等差異,形成了高低不一的發展梯度。產業天然具有從高梯度區域向低梯度區域擴散和轉移的客觀趨勢;而承接區域在資源供給、市場需求、生產運輸等方面的比較優勢,則會凝聚吸引產業在區域空間的進一步集聚,加速區域的經濟發展。

(三)城市群動因機制與產業集聚

隨著城市群及其綜合實力的形成,產業集聚有其特有的推進及其自身機理與規律。劉靜玉等引入戈特曼、弗里德曼等學者理論,認為城市群的形成動力有六大因素,即產業集聚、產業擴散、區域網絡化組織發展、企業的區位選擇、政府調控行為以及城市功能的集聚與擴散等[1]。李文博根據對浙中城市群空間結構的分析,指出區域一體化的動力來自三個方面:除產業集聚效應和政府調控行為兩個因素外,特別強調了區域交通發展的驅動[2]。黃蕊從產業的集聚和擴散角度對浙中城市群進行了分析:產業首先集聚到優勢區位,積累到一定的程度發生擴散,兩者的同時互動則推動了浙中城市群雙中心空間組織結構的形成[3]。宋英瀟從長三角的現代服務業視角進行分析,認為城市群的動力有五個方面:經濟力、政策力、基礎資源力、文化力和要素集聚力,并構建模型對當時的長三角16個城市進行了計算、提出了相應的政策建議[4]。周小花介紹了長株潭城市群比較明顯的“點軸”式城市空間結構特征,并通過定性與定量研究,指出集聚和擴散、耦動與競爭機制以及高新技術推動了城市群空間結構布局的形成[5]。周戴荔珠進一步聚焦長株潭城市群研究,認為與沿海地區城市群受境外投資、外來人口和外向出口的成功軌跡不同,內陸城市群的發展更多是國內投資、當地人口和國內市場驅動下隨交通干道發展園區經濟的結果[6]。

二、定量分析的技術方法與工具

(一)區位熵與產業集聚度

哈蓋特(P.Haggett)最先提出了區位熵的概念,表示區位產業的集聚度。它在算法上是一個比率的比率,一方面測度一定區域空間中要素的分布情況,另一方面測度產業部門在專業化方面的程度,進而用以衡量這一區域在高層區域中所處的地位和作用。通常在研究產業結構時,區位熵指標被用來分析這一區域中主導產業部門的態勢。國內也有不少學者進行了相關的應用研究,并選用不同的相應參數進行測算。龔勤林在識別成都城市群群內城市職能時,選取職工數據代入“區位熵”對城市基本職能或主導職能進行區分[7];田超在對長江中游城市群的石化產業進行空間組織布局分析時,選取產業的總產值代入“區位熵”來反映石化產業在長江中游城市群的集中、集聚情況[8];柴攀峰選取長三角城市群內22個城市的相關從業人員數量代入區位熵,對區域空間內相關要素的分布和相應行業的優劣情況進行了測度[9];李海珍將區位熵作為靜態的區域集聚指數[10];王桂新等指出城市產業的集聚程度可以用經濟密度與就業密度來表示;還可以在需要時選取產業集中指數和區域企業分布密度,來反映區域產業發展和產業集聚的水平[11]。

可見,經濟密度和就業密度指標可以簡潔地反映一個城市的產業集聚程度;而更為常用的產業集聚指標是“區位熵”,衡量產業要素在區域的空間分布情況,并可通過一定的“規則”判斷可以向外梯度轉移和能夠承接的轉移產業。

(二)產業梯度系數與比較勞動生產率

基于區位熵,陳永國、馬麗慧進一步根據產業梯度轉移理論,首次構造了產業梯度系數,指導城市之間通過產業的轉移和互補實現整合、重組與優化[12];李慧等應用產業梯度系數對泛長三角區域四省一市的產業差別進行了實證分析,探討了皖贛與江浙滬之間產業轉移的可能與必要[13];劉友金[14]、華德亞[15]、郎楠楠[16]則分別運用產業梯度系數工具對江西、長三角三省一市和中部六省進行了產業轉移的實證和趨勢分析。陳蕊又進一步考慮“資本”要素,用產業梯度系數對全國31個省市的26個行業繪制了區域梯度表,對國內產業轉移提出了戰略構想[17];黃維芳則運用改進的產業梯度系數對大珠三角服務業的轉移進行了研究[18]。比較勞動生產率通常反映的是城市相對于更大區域進行比較背景下勞動者的技術等綜合素質,能客觀反映一個產業當年勞動生產率的高低,代表了產業領域技術水平的差異。在一定程度上,也是促成產業轉移的內在動因。

(三)相關技術參數及計算公式

1.經濟密度與就業密度

經濟密度采用單位土地面積上的產出來表示;而就業密度則用單位土地面積上的非農產業就業人員的數量來表示。

2.區位熵

“區位熵”是測定產業在一特定區域內的所占比重,再放到更大范圍內進行考察,分析是否具有相對優勢。如式(1):

這里的i表示產業,共計有m個;而j則表示區域,共計有n個;參數X可以根據需要選擇為產業銷售收入、企業從業人數、企業數量、總產值、產業增加值等。如選取產值,則產業區位熵就是指城市內某一產業產值在城市內的比重與城市所屬的較大區域內同一產業產值在較大區域的比重之比。

如果區位熵LQ>1,則表明該城市此產業具有集聚優勢和較強的競爭力;如果LQ<1,則說明該產業狀態表現為劣勢,競爭力比較薄弱;如果區位熵LQ=1,則說明該產業正好處于均勢狀態。

3.比較勞動生產率與產業梯度系數

產業梯度系數可以用來測度一個城市某個產業在更大區域中所處的位置,主要受創新因子和市場因子兩個要素的影響:創新因子反映本質原因,用比較勞動生產率表示;市場因子體現外在原因,就是專業化生產程度,用區位熵綜合表示。而從產業發展的歷史看,創新水平與市場占有程度通常都是起到乘數的作用;因此,產業梯度系數為區位熵與比較勞動生產率之積。

比較勞動生產率的公式如式(2)所示:

它是一個部門產值與在此部門勞動者比重的比率,反映了1%勞動者創造的產值或收入的比重。客觀反映勞動生產率高低狀況的指標就是部門當年的比較勞動生產率。通常的經濟規律是:比較勞動生產率的臨界值為“1”,第一產業一般低于臨界值,而第二產業、第三產業則高于臨界值。根據公式(2),較大的比較勞動生產率數值表明較高的產值與勞動力比值。如果某些產業要素導致了較低的比較勞動生產率,那么這些要素可能會在市場利潤的驅動下,向比較勞動生產率高的區域和產業進行轉移。

鑒于此,產業梯度系數(IGC)的計算公式如式(3)所示:

4.動態產業集聚指數

相對于靜態的區域集聚指數“區位熵”,動態的集聚指數是用產業在一時間段內的增長速度來構成,反映研究區域內某一產業在某段時間內集聚的速度,也體現出該產業發展的選擇性方向,如式(4):

式中的bij是研究對象時間段內(如一年)i產業在j地區的增長速度,而求和公式則是指產業在全國的平均增長速度。于是從邏輯角度可得出以下幾種情況:

再來看動態集聚指數的情況:

(3)如果Dij小于零,則說明考察期內的此產業i在地區j已經出現了向域外的擴散和轉移;

(4)如果Dij介于零和1之間,則說明考察期內的此產業i在地區j與縱向時間維度上的前期相比,仍然有所增長,但增長的速度小于該產業在全國的平均水平;同時也出現了向域外的相對擴散和轉移。

(5)Dij大于零,則bij小于零;考察期內的此產業i已從地區j向域外進行擴散和轉移;

(6)Dij小于零,則bij大于零;考察期內的此產業i仍在從域外向地區j繼續轉移和集聚。

以上分析和專家學者的研究,為判斷某一區域的某種產業是否具備向域外進行產業轉移趨勢設立了標準,主要包括靜態和動態產業集聚指數兩個方面:如果靜態集聚指數大于1而動態集聚指數小于1,則說明此產業在本區域內仍有較大的產業比重;但同時產業的增長速度已經出現放緩的跡象,產業也開始出現了向域外轉移的趨勢;但如果動態集聚指數小于0.8,則說明此產業在本區域內仍有增長速度,但與全國平均速度相比,已經顯得很低,以致發出了這一產業出現向外轉移、本地萎縮的明顯態勢;從另一個角度看,也就是低梯度地區承接產業轉移、形成產業集聚的良好機遇。

三、研究對象及數據來源

(一)研究對象的界定

長株潭城市群在不同的研究語境有不同內涵,本文則聚焦長株潭城市群本身,即長沙、株洲、湘潭三市,并適度強化其首位城市長沙,而不細化到三城市下一行政層次的縣、市。為進行對比分析,本研究在空間維度上,選取長三角城市群的上海和蘇州、珠三角城市群的廣州和深圳作為對比標桿;在時間維度上,選取2005年和2014年兩個年度的數據進行分析對比,同時考察這近十年間的相應變化,以便做進一步的深入探討。

(二)數據來源

包括國家及湘、滬、蘇、粵四省的統計年鑒以及長沙、株洲、湘潭三個研究對象城市與廣州、蘇州和深圳等標桿城市的市級統計年鑒;也有來自國家及相關省市統計或其他政府部門的一手數據,還包括一些來源于相應政府公報或相應專業網站的數據。

(三)相關指標參數的選取

在計算經濟密度和就業密度時,“就業人員”指“非農”產業的就業人員、而“土地面積”指城市市區土地面積等。在具體表格中,分別簡化采用“GDP”代表全國(地區)生產總值以及相關門類行業的增加值,以便計算區位熵;“就業人員”代表相應門類行業及全部的就業人員數據,用于計算比較勞動生產率以及進一步的產業梯度系數。

(四)相關行業門類

基于國家國民經濟行業分類,根據實際數據的獲得性與支撐,最終測度、分析“區位熵”和“動態的產業集聚指數”時,選擇了三次產業以及“工業”等8個行業門類。

四、實證結果與分析

聚焦三次產業,從經濟密度、就業人口密度開始,將長株潭城市群三城市與東部沿海發達地區四城市進行比較;再依序進行各指標測算和評價,從中分析現有產業集聚的程度和相關的優勢產業以及東部沿海發達城市具備向外轉移的產業;再結合部分的細分產業計算動態集聚指數,進而對長三角、珠三角兩個城市群的四座城市進行指標比較,分析長三角城市群的上海、蘇州兩個城市與珠三角城市群的深圳、廣州兩個城市之間產業轉移的差異性,進一步推演出長株潭城市群承接轉移產業的優化路徑。

(一)經濟密度與就業密度

對長株潭三城市及四個對標城市,匯總戶籍人口、就業人員、土地面積以及GDP等原始的相關數據,就可以計算相應的人口密度、就業密度和經濟密度。

聚焦經濟密度,在長株潭三市中,株洲和湘潭與長沙存在著明顯差距,所以選擇長株潭最強的長沙以及四個對標城市中體量相對較小的蘇州進行比較:先看經濟密度,長沙2005年為1508.9,2014年為6622.2;蘇州2005年為4743.5,2014年為16211.4。再看就業密度,長沙2005年為303.7,2014年為389.8;蘇州2005年為118.3,2014年為361.9。

由此可見,長株潭城市群在加速發展,但產業集聚程度不足,與東部沿海城市存在較大的發展梯度級差,且城市群內部三城市之間存在著發展的不平衡與不協同。

(二)產業集聚的區域差異性特征

首先分析國內外投資的差異性。選取“進出口額”“實際利用外資”額以及“經濟外向依存度”三個指標來考察和評價長株潭城市群的外向開放程度,并與四個標桿城市進行比較;同時對三座城市“省外引資”(實際到位省外境內資金)的情況進行統計分析,以便有針對性地為產業集聚建議的提出提供實證基礎。

其中,經濟外向依存度是衡量一個區域開放型經濟的發展規模和發展水平的重要宏觀指標,是指區域的對外貿易總額在區域生產總值(GDP)中的占比,這里的對外貿易總額通常選取進出口總額來代表。

通過對相應城市的國內投資以及外向性數據進行采集和計算,可見對長株潭城市群而言,其國內外投資以及來自東部沿海投資的區域差異性。

一方面,就實際利用外資額、進出口總額以及經濟外向依存度這三個指標而言,長株潭城市群的三個城市較東部沿海四個城市數額小很多。首先看實際利用外資額的指標,長株潭三座城市即使到了2014年,除了長沙達到了近40億美元外,株洲、湘潭兩市的實際利用外資額仍然不足10億美元;而沿海發達四市2005年最低的深圳也幾乎就是30億美元了,2014年最高的上海更是高達181.66億美元。其次看進出口總額,長株潭三市在2005年最高的長沙也僅26.83億美元,株洲、湘潭則不足7億美元;而東部四市2005年最低的廣州也有534.75億美元,上海、蘇州、深圳則均超過了1400億美元;2014年,長沙達到125.66億美元,株洲、湘潭仍然是30億美元不到;而沿海四市最低的廣州仍然達到了1305.9億美元,上海和深圳則分別達到了4666億美元和4877億美元。再者看經濟外向依存度,長株潭三市一直在15%以下徘徊;而東部沿海四市除廣州外,已經全部超過了100%,蘇州和深圳甚至高達283%和299%。

另一方面,從長株潭三城市實際到位的省外境內資金、與實際利用外資額進行絕對和相對值比較來看,長株潭三市實際利用外資額明顯低于相應的引進內資額,這說明長株潭城市群外向度較低;但這并未對其快速發展造成致命影響,其中的一個重要原因在于國內投資,這也正驗證了戴荔珠指出的“內陸型”城市和城市群的發展模式。

現實數據也顯示了這樣的規律:在湖南省、長株潭城市群的國內投資遠大于國外直接投資;而國內投資,沿海發達地區是最主要渠道。2005年,湖南全省引進省外境內資金實際到位702.31億元,其中來自“泛珠三角”地區的實際到位投資高達380.3億元,占據全省實際到位內資總額的大半;而來自“長三角”地區的實際投資為155.9億元,占全省總額的22.2%。2014年,湖南全省引進省外境內資金實際到位3300.79億元,其中來自“泛珠三角”地區的內資投資資金為1742.39億元,占全省總額的52.8%;而來自“長三角”的實際投資為573.15億元,占全省總額17.4%。再從投資產業看,湖南的產業結構也在引資發展過程中不斷得到優化。2014年,第一產業實際到位內資104.63億元,比2013年增長5.8%;第二產業2128.02億元,比2013年增長13.4%;第三產業1068.14億元,比2013年增長17.6%。可見,外來資本最密集的投入在第二產業,而第三產業也呈現出了投資增長最快的態勢。

(三)區位熵與專業化系數

精細化分析產業集聚程度,本文采用最慣常的指標“區位熵”進行測度,定量地深入了解產業要素在區域的空間分布和產業的集聚程度,從而對產業向外梯度轉移的可能性以及相應的承接能力進行判斷和分析。

1.“區位熵”計算結果

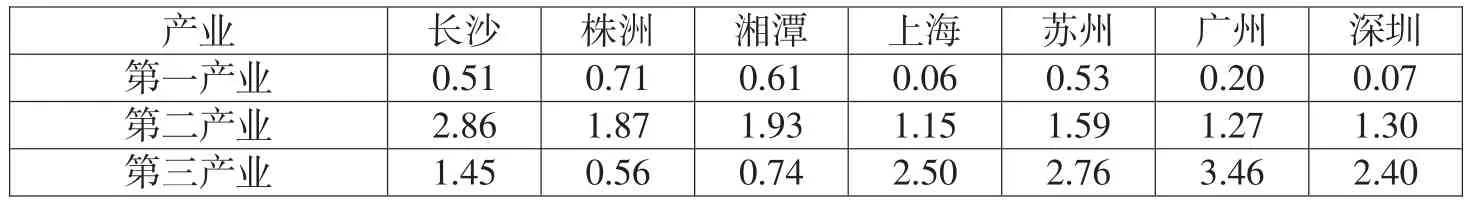

根據各個相關城市和全國的原始數據,采用區位熵的定義和公式(1)就可以計算出相應的產業集聚度指標“區位熵”(見表 1)。

表1 長株潭城市群區位熵及對標比較

2.“區位熵”分析與評價

長株潭城市群三個城市區位熵大于1的全部都是第二產業;第一、第三產業的區位熵雖然大小不一、但都小于1,這說明長株潭三市在第二產業發展方面具有一定的比較優勢,具備承接東部沿海城市第二產業的實力和基礎。

東部沿海四個發達城市最強項都是服務業為主的第三產業,相應的區位熵全部大于1;農業為主的第一產業區位熵則普遍極小;第二產業則形成兩個層次:蘇州和深圳占更高比例,蘇州尤甚,是四個城市中唯一一個區位熵大于1的城市;深圳雖然沒有大于1,但以0.99的高值達到臨界值的邊緣;上海和廣州的區位熵都不到1,但已經達到了0.78以上,體現了相應的實力;這說明東部沿海城市的最強項是在服務業,而在制造業為主的第二產業既具有較強的實力,也存在向域外轉移的空間,甚至是明確的轉移意愿和可能。

從三次產業的區位熵可以非常明確地看到:長株潭三城市在工業為主的第二產業具有很強的比較優勢;而東部沿海發達四城市最強項都集中在第三產業,第二產業存在明確的轉移可能,從而為長株潭產業集聚提供了空間。

(四)比較勞動生產率及產業梯度系數

1.比較勞動生產率

根據七個城市及相關的原始數據,代入公式(2)就可以得到長株潭城市群三城市與東部沿海四城市的比較勞動生產率(見表2)。

表2 長株潭城市群比較勞動生產率及對比分析表

2.比較勞動生產率數據及評價

首先看長株潭城市群三個城市,仍然可以看到三市相比長沙市的強勢特征;而三個城市在三次產業的比較上,都是第二產業數據最高,這顯示了長株潭城市群在工業制造方面正處于工業化的加速期;對外區域而言,則具備了較強的實力和產業制造能力,可以從發達地區承接制造業為主的工業產業的轉移。

再看東部沿海四個發達城市。一是深圳第一產業數據極高,這與深圳全面實現城鎮化,幾乎不再有農村相關統計的現狀有關;二是在三次產業比較上,特別是第二、第三產業的比較上,四座城市全部體現了第三產業勞動生產率強于第二產業的態勢。這與長株潭城市群恰恰相反,也從一定角度說明了沿海發達城市的最強項和發展方向是更為高端的第三產業,則第二產業為向中西部轉移留出了相應的驅動空間。

3.產業梯度系數

將區位熵與比較勞動生產率相乘,根據以上計算結果,得到七個城市三次產業的產業梯度系數(見表3)。

表3 長株潭城市群三次產業的產業梯度系數與比較

從表3中可以更加清晰地看到:長株潭城市群三個城市在三次產業的比較上,都是第二產業數據最高,具有較強的承接產業轉移的能力;而東部沿海四個發達城市,三次產業的產業梯度系數全部一致地體現了第三產業、第二產業、第一產業的降序特征,更強烈地發出了第二產業存在產業轉移空間的信號。

(五)動態產業集聚指數

將七個城市及相關的原始數據,代入公式(4)可以計算得到長株潭城市群三城市與東部沿海四城市的動態產業集聚指數;而產業部分則包括三次產業,以及有數據支撐的8個行業門類。本研究采用動態產業集聚指數,主要是關注東部沿海產業移出區域,即長三角和珠三角的四個樣板城市。經過計算可見:廣州和深圳的動態產業集聚指數分別為1.11和1.16,說明仍然快于全國平均增速,仍有擴張空間和需求;但是長三角的龍頭上海和發達的次級中心蘇州,他們的動態產業集聚指數卻分別為0.61和0.89。不僅增速明顯低于全國,甚至接近、或已經低過了專家學者們設定的0.8的臨界值,說明工業在長三角的上海和蘇州的增速已經出現了明顯的萎縮和向域外轉移的趨勢。

因此,長株潭城市群要抓住機遇向“東”看,主動對接中國第一大城市群-長三角城市群、特別是其龍頭城市上海和產業重鎮蘇州,迎接轉移產業、強化產業集聚,在競合的產業梯度轉移中,發揮和分享產業轉移的最大效益,增強自身綜合實力和核心競爭力。

五、研究結論與政策建議

(一)研究結論

根據長株潭城市群三個城市以及長三角、珠三角四個標桿城市的經濟實力和國內外投資的特征數據,循序漸進地通過經濟密度、區位熵、比較勞動生產率、產業梯度系數等指標的測算和分析,揭示出長三角、珠三角對長株潭城市群產業轉移的差異性。

1.長株潭城市群已經快速發展,經濟實力和發展質量都得到了極大提高。尤其是第二產業,雖然第一產業仍占一定比重,但第二產業的產業集聚度“區位熵”最高,增幅幾乎是第一產業的兩倍;跨區域進行比較,也達到了東部發達城市增長速度的兩倍,甚至更高,這就為長株潭城市群的產業集聚和產業轉型升級提供了匹配的基礎和吸引力。

2.長株潭城市群的發展動力不同于主要受外資驅動的沿海地區,最主要的投資不是FDI而是省外的國內投資。而在國內的投資中,“泛珠三角”地區一直扮演著占據半壁江山的投資大戶角色;而來自“長三角”地區的實際投資通常只有四分之一左右;且不少投資來自浙江,并非上海。

3.對珠三角和長三角進行差異性比較,珠三角城市廣州和深圳工業類別的動態產業集聚指數均大于1,仍然處于快于全國平均增速的擴張期間;而長三角城市上海和蘇州工業類別的動態產業集聚指數均小于1,甚至低至0.61;可見,長三角城市上海和蘇州存在更大的本地產業萎縮、積極向外轉移的意愿和趨勢。

(二)政策建議

1.繼續做強、壯大自身綜合實力。產業布局的轉移和集聚,會天然地從高梯度向低梯度區域擴散,包括追逐在承接地的自然稟賦、配套條件和政府服務的更佳配置等。因此,長株潭城市群要更好地承接產業,就必須先提升自身實力、完善服務功能。由于城市聯系通道對城市間的相互作用發揮著非常積極的影響,因此,長株潭城市群也要借助湘滬高鐵的開通,進一步改善對接長三角的交通體系。

2.長株潭城市群產業集聚的重點和路徑是從東部沿海發達城市承接產業轉移。客觀上,目前“泛珠三角”在投資湖南中發揮著較大作用,上海的投入比例較低。這應該與湖南、廣東緊鄰接壤、交通便捷有關,但現在已經明顯地看到長三角城市上海和蘇州存在的產業向外轉移意愿和趨勢,加之長三角具有比珠三角更大的產業體量,滬昆高鐵等使上海與長株潭城市群的通達性大大提高,所以長株潭城市群要更多地瞄準上海。

3.長株潭城市群要積極拓展對接長三角,更為主動地承接包括上海、蘇州等長三角的產業轉移。上海是中國經濟龍頭,也是長三角城市群的首位城市,在長三角城市群內部也存在大量的產業梯度和產業轉移,發揮“雁行模式”的帶領作用,引領長三角城市群崛起于世界。因此,在同樣產業資源的條件下,長株潭城市群面臨直接的產業承接地的競爭,只有充分展示自身的實力和優勢,主動對外拓展,才能更好地對接、承接上海和長三角的可轉移產業,努力在長三角向內陸區域產業轉移的大潮中贏得發展機遇和經濟利益。