日本年輕人的自立問題及其對策

師 艷 榮

(天津社會科學院 a.日本研究所;b.東北亞區域合作研究中心,天津 300191)

“自立”,簡而言之是指不依賴于他人而自我獨立,其內涵十分豐富,生活自理能力、獨立分析判斷能力等均屬于自立的范疇。本文所說的“自立”是指能夠獨立生存的能力,即經濟自立。20世紀90年代以來,經濟不景氣和就業環境惡化導致社會差距不斷擴大,日本年輕人中出現了“飛特族”“啃老族”“蟄居族”等貧困階層。在少子老齡化日益嚴峻的背景下,年輕人的自立問題加劇了日本勞動力短缺危機,也成為日本政府亟待解決的重要課題之一。

一、“差距社會”中年輕人的階層分化

“二戰”后,日本發生了從戰敗廢墟、經濟復興到高速增長的變革,在創造經濟奇跡的同時,也逐漸確立了“應屆畢業生一攬子聘用”“終身雇傭”“年功序列工資制”的企業用人制度。絕大多數年輕人高中或大學畢業后即進入公司成為正式員工,數十年在同一家公司工作,享受年功序列工資待遇,按部就班地等待加薪升職,由此形成了龐大的中產階層。“一億皆中流”的日本社會貧富差距較小,人們的生活水平相差無幾。

20世紀90年代初泡沫經濟崩潰后,日本經濟陷入一片蕭條之中,失業率不斷攀升,年輕人就業環境惡化,新畢業大學生更是遭遇“就業冰河期”。很多大學畢業生找不到正式工作,高中畢業生的就業形勢更加嚴峻。企業為應對因經濟低迷帶來的員工過剩問題,裁員的同時也減少了應屆畢業生的招聘人數。據統計,1992年,招聘高中生的人數為167萬,隨后開始減少,2002年減至24萬人;1991年,招聘大學生的人數為84萬,2002年降至57萬人[1],很多應屆畢業生面臨畢業即失業的困境。與此同時,企業為節約人事成本,增加了雇傭小時工、派遣工、臨時工等非正式工的人數。20世紀90年代后期開始,非正式雇傭比率呈持續增長趨勢,從1996年的21.5%增至2019年的38.5%,即近四成的就業者是非正式工[2]。非正式工與正式工的工作內容差別不大,但其薪酬、福利待遇卻存在著較大落差。而且,大企業中逐漸導入了成果主義,根據業績定工資,“年功序列工資制”受到沖擊。

經濟不景氣、雇傭方式及評價機制的變革,改變了終身雇傭制以及長期保持的“一億皆中流”社會,代之而起的是“差距社會”的出現。所謂“差距社會”是指社會階層之間在收入、消費、教育等方面的差距呈現出明顯擴大和相對固定化趨勢的社會[3]。21世紀初,“差距社會”成為各大媒體爭相討論的社會熱門話題,甚至成為日本2006年十大流行語之一。這意味著貧富差距擴大已成社會共識,日本從中產階級社會逐漸向“差距社會”邁進。社會差距擴大對年輕人的影響尤為顯著,年輕人群體在教育、收入等方面出現了階層分化。

首先,家庭貧困問題導致低學歷、低收入階層年輕人增多。20世紀90年代以來,經濟低迷和非正式雇傭率的不斷上升導致家庭貧困(1)這種貧困是指“相對貧困”,而非缺衣少食的“絕對貧困”。根據OECD(經濟合作與發展組織)的指標,相對貧困人群是指人均所得低于中間值(即收入從高到低排列居中的數值)一半以下的群體。問題凸顯。據厚生勞動省的統計,2012年,日本兒童的貧困率從1985年的10.9%升至16.3%,每六名兒童就有一名處于貧困狀態,單親家庭的貧困率更是高達54.6[4]。單親家庭中母子家庭的貧困問題十分突出。2016年,在123.2萬戶的母子家庭中,母親的就業率為81.8%,其中,正式工占比為44.2%,非正式工占比43.8%[5],約半數的母子家庭處于低收入的貧困狀態。貧困家庭中的兒童,不僅生活水平低,而且學費等教育費用也很難得到保障,其發展潛力嚴重受限,甚至面臨中途退學,或者高中畢業即就業的命運。2010年內閣府的調查數據顯示,高中中途退學后兩年內的生活現狀:僅有56%的人有工作,且絕大多數打零工或者從事條件比較差的工作,另有14%的人仍處于求職狀態[6]。因此,學齡期因家庭貧困不能接受高等教育的人不可避免地流向社會底層。

其次,雇傭方式變革擴大了年輕人之間的收入差距。泡沫經濟崩潰后,企業為了生存不得不調整雇傭政策。在正式工招聘人數不斷減少、非正式工錄用不斷增多的雇傭環境中,一部分人在激烈競爭中脫穎而出成為少數社會精英,他們通過努力學習,考上名牌大學,按照以往的雇傭方式成為正式工,從而獲得穩定的高收入和較高社會地位。另一部分人只能選擇臨時工、派遣員工等非正式就業,成為工作不穩定的低收入者。據統計,2011年,15~24歲年輕人中有一半是非正式雇傭者,以前基本上是正式雇傭的25~34歲年齡段的男性,其非正式雇傭率也升至16%[2]。到了2017年,15~34歲年輕人的非正式雇傭率攀升至37.3%,其中,男性為21.9%,女性高達55.5%;正式工平均工資為34.8萬日元(約合2.2萬元人民幣),而非正式工的平均工資是正式工平均工資的68%,只有23.5萬日元(約合1.5萬元人民幣)[7]。非正式雇傭率的不斷升高必然帶來年輕人收入差距的兩極分化。少數年輕人成為收入高、福利待遇好的正式工,而越來越多的年輕人成為收入低、福利待遇差的非正式工。

最后,“應屆畢業生一攬子聘用”的雇傭習慣加劇了年輕人的階層分化。應屆畢業生一旦不能以正式員工的身份就職,只能選擇非正式就業,且重新成為正式工的希望非常渺茫。非正式雇傭年輕人隨時面臨失業的風險,在工資待遇和晉升等方面上升空間有限,其階層身份基本上被固定化。他們在“無論如何努力也看不到希望”的現實中,逐漸喪失競爭和向上發展的欲望,安于現狀,逐漸淪為“下流階層”。正如著名社會觀察家三浦展在《下流社會》一書中所述,日本社會兩極分化日益嚴重,越來越多的人形成一個“下流社會”階層,年輕一代源源不斷加入“下流社會”。這個“下流”并非指社會底層,而是指中產階級的居下游者。其最大的特征并不僅僅是低收入,而且是溝通能力、生活能力、工作意愿、學習意愿、消費意愿等的全面下降,在物質、精神等各方面失去向上發展的動力,甘于平庸[8]。總之,在社會差距逐漸擴大的現實面前,少數社會精英與淪為“下流階層”的年輕人之間形成的階層分化日益凸顯。

二、“下流階層”年輕人的自立問題

在社會差距不斷擴大、年輕人階層分化加劇的背景下,一些年輕人不想承擔社會責任,缺乏自立意識,甚至成為在經濟上完全依賴父母的寄生族。畢業后沒有固定工作的“飛特族”、不上學不工作也不找工作的“啃老族”以及脫離社會自我封閉的“蟄居族”等“下流階層”年輕人的自立問題凸顯,已成為當今日本比較嚴重的社會問題之一。

1.“飛特族”規模龐大。“飛特族”(Freeter,日語為“フリーター”)意為無所屬的自由勞動者,其最大特征是沒有穩定工作,靠打短工生存。早在20世紀80年代,“飛特族”已經出現。當時的日本正處于泡沫經濟期,勞動力市場供不應求,年輕人畢業后很容易找到穩定工作。“飛特族”只是年輕人打破常規、尋找自我的一種就業路徑,是一種象征個性和自由的生活方式。正如日本社會學家山田昌弘所說,“飛特族”是為了追求不被公司束縛的生活,選擇打短工的年輕人,大眾媒體對這些不拘泥于傳統、追求個性生活方式的年輕人贊嘆不已[9]。此時的年輕人選擇“飛特族”只是為了能生活得更為自由、隨性。如果愿意,他們隨時都可以成為正式工。

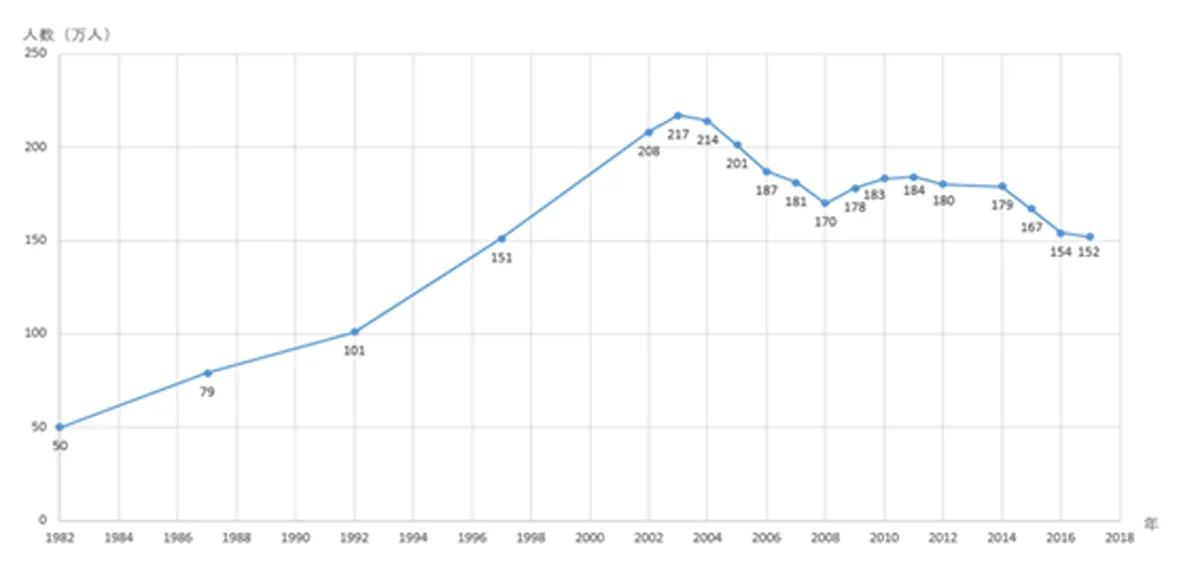

日本年輕人中的“飛特族”規模龐大,從1982—1997年的統計數據(2)該統計中的“飛特族”的定義為“年齡限定在15~34歲:(1)從事短工或臨時工的雇傭者中,男性連續工作未滿5年,女性為未婚;(2)未從事家務也非在籍學生,希望從事短工或零工的無業者”。來看,泡沫經濟崩潰后“飛特族”人數激增。1982年“飛特族”人數為50萬人,1992年增至101萬人,1997年高達151萬人。從2002年開始,“飛特族”的判定標準發生了改變,其定義為“15~34歲已畢業的男女中(女性為未婚):(1)從事短工或臨時工的雇傭者;(2)正在找短工或臨時工工作的完全失業者;(3)非勞動力人口中,未從事家務也非在籍學生,且未拿到就業內定的待業者中,希望從事短工或臨時工的人”。該界定將在籍學生排除在外,統計數據更加精確。21世紀以來,“飛特族”人數居高不下,2003年達到峰值,高達217萬人,之后連續5年下降,到2008年降至170萬人,此后又開始增多,到2012年增至180萬人后,至今一直緩慢減少,2017年減至152萬人(見文末圖)。

與20世紀80年代中期的“飛特族”不同,如今的“飛特族”已失去了“追求理想、自由和個性”的美譽,成為“找不到穩定工作的年輕人”(包括臨時工、短工等)的總稱和年輕人無奈的選擇。人事成本低、規模龐大、可隨時解雇的“飛特族”已成為企業降低成本和應對經濟波動的重要勞動力資源。但是,“飛特族”增多也帶來了收入差距進一步擴大及少子化等一系列社會問題。很多年輕人畢業即失業,或者短期就業后失業。他們的工作不穩定,薪酬也普遍低下,難以自立,結婚育子更是難上加難。一些“飛特族”在反復就業失業的循環中,變得疲憊不堪,逐漸失去理想,喪失了斗志,成為即使工作也依靠父母生活的“單身寄生族”,甚至淪為經濟來源完全依賴父母的“啃老族”。

2.“啃老族”人數增多。“啃老族”一詞(NEET,英語“Not in Education,Employment or Training”的簡稱,日語為“ニート”)來源于英國,是指義務教育結束后,不工作、不上學、也不接受職業訓練的年輕人[10]。與“飛特族”不同,“啃老族”不愿意工作,沒有求職欲望,終日無所事事。

20世紀90年代后期,伴隨著就業環境的惡化,年輕人中失業人數激增。據統計,1997—2003年,在15~24歲年輕人中,不上學也不工作的人從59萬人增至89萬人,其中,不想工作的人從8萬人增加到40萬人,增加了5倍[11]。不想工作的“啃老族”在短短數年間增長了5倍,引起日本政府和社會各界的廣泛關注。2004年2月,“啃老族”問題首次在日本國會中被提及。同年5月17日,日本《產經新聞》進行了題為“啃老族——不工作的年輕人/沒有就業意愿寄生于父母”的報道[12]。以此為契機,“啃老族”成為社會各界討論的熱點話題。

2005年3月,內閣府“關于青少年就業研究會”(2004年7月成立,委員長為玄田有史)發布的《年輕無業者實況調查中間報告》將年輕無業者分成三種類型,即“求職型”“非求職型”和“不想就業型”,其中,“不想就業型”(沒有就業的想法)和“非求職型”(有就業想法但沒有進行求職活動)被稱作“啃老族”,并由此推算出2002年的“啃老族”人數已高達約85萬人[13]。

與內閣府的界定不同,日本厚生勞動省將“啃老族”定義為“年齡在15~34歲之間,不想上學和工作,也不接受專業求職訓練的年輕人(學生和主婦除外)”,并據此推測出2003年“啃老族”人數約有52萬人,在同齡人中占2%[14]。2013年“啃老族”人數增至60萬人[15]。此后,隨著就業形勢的好轉,再加上少子化導致15~34歲年齡段人口總數減少等因素,“啃老族”人數出現了下降趨勢,2014年和2015年降至56萬人[16]。

日本的“啃老族”高達數十萬人,已成為不容忽視的社會問題。與“飛特族”不同,“啃老族”自立問題更為嚴重,他們沒有任何經濟來源,多與父母同居,成為父母供養的寄生族。此外,日本存在很多潛在的“啃老族”——“不登校”(3)“不登校”是日語中描述中小學生“由于一些心理的、情緒的、身體的或社會的原因背景(疾病或經濟原因缺席者除外),不上學或不想上學,年間缺席達30天以上者”的專有詞匯。的中小學生是“啃老族”的預備軍。

3.“蟄居族”群體擴大。“蟄居族”被稱為“ひきこもり”(Hikikomori),是指由于社會性原因,長時間回避社會活動(包括上學、就業及與家庭外的人際交往等),自我切斷與他者的聯系(包括家庭關系),喪失社會行為、自我封閉的消極生活狀態。“蟄居族”不僅逃避學業和工作,而且最基本的人際交往也避而遠之,甚至于完全封閉自我,閉居在自己房間內,過著晝夜顛倒的頹廢生活。

關于“蟄居族”的人數,日本社會上曾流傳著幾萬、幾十萬至數百萬等多種不同的說法,可謂眾說紛紜。目前,比較權威的蟄居調查主要有日本厚生勞動科學研究開展的“關于精神健康的流行病學調查研究”(WMH-J調查)(4)該調查持續4年(2002—2005年),通過面試,詢問隨機抽取的1660名年齡為20~49歲的人是否有蟄居的經歷。另外,從全國11個地區的一般居民中,以家庭為單位隨機選取4134名(平均回收率為55.1%)調查對象,向其詢問目前是否存在有蟄居狀態的孩子。和日本內閣府的三次抽樣調查。WMH-J調查結果顯示:在4134名調查對象中,回答有蟄居狀態孩子的有23人。如果以家庭為單位考慮的話,就意味著在4134戶家庭中有23戶家庭存在蟄居者,所占比率為0.56%。由此推測出,2003年(此時日本的家庭總數為4580萬戶),全國有蟄居狀態孩子的家庭約有26萬戶(4580萬戶家庭中的0.56%)[17]。

自2010年以來,日本內閣府先后開展了三次全國性蟄居現狀調查。2010年的調查(5)該調查于2010年2月18—28日進行,隨機抽取居住在日本市町村的年滿15~39歲的5000人作為調查對象,有效回收率達65.7%(3287人)。結果為:2009年,在日本總務省推算的3880萬15~39歲人口中,“蟄居族”高達69.6萬人[18]。2015年的調查(6)該調查于2015年12月11—23日進行,隨機抽取居住在日本市町村的年滿15~39歲的5000名年輕人及其家人,其中年輕人的有效回收率達62.3%(3115人)。顯示:在日本總務省推算的3445萬15~39歲人口中,“蟄居族”為54.1萬人[19]。與2010年相比,雖然蟄居人數減少了15.5萬人,但這一結果因調查對象設定存在問題,(7)一是將超過40歲的蟄居者排除在調查對象之外;二是主婦、主夫等專事家務和育兒的人被排除在調查對象之外。實際的“蟄居族”人數可能會遠遠高于調查數據。2018年,內閣府公布的最新調查結果表明:40~64歲的中老年“蟄居族”已高達61.3萬人[20]。“蟄居族”群體不斷擴大,已成為從學齡期開始持續到中老年的社會問題。

蟄居問題高發的年齡段正是求學、就業的黃金期。一旦錯過,在社會上自立就面臨著極大的困難。與“啃老族”一樣,“蟄居族”沒有任何經濟收入,不能自立,絕大多數與父母同居,是依靠父母供養的寄生族。“蟄居族”與“啃老族”的表征具有相似性,且存在重疊部分。2010年內閣府調查報告中的準蟄居者(平時在家,只有做自己感興趣的事情時外出)與“啃老族”類似,“啃老族”蟄居化的案例也不少見。可以說,“啃老族”是“蟄居族”的后備軍。

如上所述,“下流階層”年輕人自立困難已是不爭的事實。從規模上看,“飛特族”人數最多,“啃老族”和“蟄居族”次之;從自立困難的程度上看,“蟄居族”自立難度最大。眾多的年輕人無法自立,不僅嚴重影響年輕人自身的發展,對于少子老齡化日益嚴峻、勞動力短缺危機加劇的日本來說,在經濟上也是巨大的損失。

三、應對年輕人自立問題的政策措施

綜上可知,社會差距擴大導致部分年輕人淪為“下流階層”,而“蟄居族”等“下流階層”年輕人的增多又進一步擴大了社會差距。21世紀以來,在少子老齡化問題加劇的背景下,“啃老族”等年輕人自立問題引起日本政府的高度關注。為幫助年輕人盡早實現自立,日本政府從法律和政策兩方面入手,在完善相關法律體系的基礎上,出臺了諸多就業支援措施,以緩解勞動力短缺危機。

1.相關法律體系的完善。為幫助自立困難的年輕人,綜合推進青少年培養支援政策,有必要從制定援助青少年的法律入手。

第一,《兒童·青年培養支援推進法》的制定。2003年6月10日,日本政府成立了內閣總理大臣為本部長的“青少年培養推進本部”,同年12月制定了《青少年培養施策大綱》。該大綱以0~30歲的青少年為對象,旨在全方面推進青少年援助對策在保健、福祉、勞動等各個領域內的有效實施。2008年推出新的《青少年培養施策大綱》,明確指出援助青少年的基本方向是政府和民間等相關機構協同合作,援助“啃老族”“蟄居族”等自立困難的年輕人。同年秋,日本出現了擬制定援助“啃老族”“蟄居族”等年輕人法律的動向,制定支援年輕人的專門法律被提上日程。2009年3月6日,內閣府向國會提交了《青少年綜合對策推進法案》。同年7月1日,日本國會通過了《兒童·青年培養支援推進法》(2010年4月1日實施)。該法與《學校教育法》《雇傭對策法》等相關領域的法律相結合,綜合推進教育、福祉、就業等相關領域中的年輕人培養支援政策,同時建設針對“啃老族”“蟄居族”等在社會生活中存在困難的兒童·青年地域支援網絡,旨在對存在自立困難的年輕人進行全面的、長期的支援。該法的制定和實施為援助“啃老族”“蟄居族”提供了法律依據,開啟了年輕人自立支援的新時代。

第二,勞動方式改革相關法案的通過。2018年6月29日,日本參議院正式通過了勞動方式改革相關法案。“勞動方式改革”的目標是大幅縮短勞動時間、改善勞動待遇和改變勞動方式。其中,旨在改善非正式員工待遇的“同工同酬”是改革的主要內容之一;取消以正式工和非正式工作為工資的判斷標準,而是根據工作內容來決定薪資;工作年限、能力和成果相同的話,則基本工資相同。這種以按工作內容計酬的“同工同酬”政策有助于改善派遣工、合同工、臨時工等非正式員工的歧視性待遇,消除正式工與非正式工的待遇差別。該法案實施以來,在提高非正式工的收入方面已初見成效。

2.以厚生勞動省為核心的就業支援措施的出臺。為應對年輕人自立問題,日本政府加大了對年輕人就業支援的力度。日本厚生勞動省作為應對年輕人自立問題的主要行政機構,擔負著援助“飛特族”“啃老族”和“蟄居族”的重任。

第一,制定《年輕人自立·挑戰計劃》。為幫助年輕無業者就業,2004年4月,厚生勞動省聯合文部科學省等5個省廳制定了《年輕人自立·挑戰計劃》。為提高年輕人的工作積極性和增加對年輕人的錄用,該計劃采取的對策包括:(1)2005年,向全國各地推廣以中學生為中心開展的體驗式職業教育,即中學生每年要到保育所或商店等地進行為期5天的工作體驗;(2)擬在全國20多個地區設立“年輕人自立塾”,讓青年無業者進行集體生活,接受生活訓練和職業體驗;(3)對增加教育培訓費的企業,減免一部分法人稅等[21]。

第二,設立“年輕人自立塾”。2005年3月31日,厚生勞動省為了援助“啃老族”和“蟄居族”,設立了“年輕人自立塾”(全名為“年輕人職業自立支援推進事業”)。所謂“年輕人自立塾”,就是厚生勞動省委托財團法人日本生產性本部,對“啃老族”和“蟄居族”進行就業支援的政府扶助事業,旨在通過對參加者開展3~6個月的生活訓練和職業體驗,實現幫助其就業的目的。

第三,設置“蟄居地域支援中心”。2009年以來,日本厚生勞動省從國家財政預算中撥出5億專款,在全國47個都道府縣及政令指定城市設立了“蟄居地域支援中心”,在地域的蟄居援助中發揮著核心作用。該中心作為援助蟄居問題專用的咨詢窗口,為蟄居者及其家人提供咨詢和有關蟄居對策的信息,加強與NPO法人等民間團體合作,建立援助蟄居者的區域網絡,促使蟄居者早日回歸社會。

圖 “飛特族”人數的變化

日本年輕人的自立問題及其應對對中國具有一定的警鑒作用。目前,中國正處于生活富足后社會壓力不斷增大的歷史轉型期。在富裕生活中成長起來的年輕一代,自立意識及自立能力的弱化趨勢比較明顯,“啃老族”“蟄居族”等群體在中國已經出現并呈現出不斷擴大的發展趨勢。不久的將來,中國面臨的年輕人自立問題有可能更加嚴峻。在老齡化日益加劇的背景下,中國應以日本為參照,重視年輕人自立能力的培養并積極采取應對措施,防患于未然。