環境規制對社會勞動生產率的影響研究

蔣伏心 侍金環

(南京師范大學商學院, 南京 210046)

引 言

20 世紀90 年代以來, 我國進入環境規制的深化階段, 環境規制趨緊對社會經濟發展的影響日益成為社會焦點。 為了應對環境治理壓力的增大對社會經濟發展的沖擊, 妥善應對經濟增長過程中環境規制問題所引發的各種潛在危機, 學術界加強對環境規制的社會經濟效應的深入研究, 以提高環境規制政策實施的科學性。 在經濟增長過程中, 勞動生產率是反映經濟發展的重要指標, 這一變量顯著受到勞動力有效產出、 就業結構和技術水平變動的影響。 已有研究表明, 環境規制通過占用原生產資料減少勞動力有效產出[1], 也會倒逼企業研發創新以獲得新競爭優勢[2], 同時改變企業內勞動力的需求結構[3]。 環境規制和勞動生產率兩者間有密切的聯系。 因此圍繞環境規制與勞動生產率進行深入研究, 準確分析環境規制的經濟效應, 對建設“資源節約型、 環境友好型”社會, 積極應對環境約束問題具有重要現實意義。

國內外對環境規制的研究主要集中在兩個方面: (1) 最優環境規制強度的確定。 “波特假說”認為, 規制成本會隨著環境規制力度的擴大而增加, 但環境規制政策在長期能夠刺激企業進行技術創新, 產生創新補償效應, 最大總效應為城市的最優環境規制強度[4]。 李平和慕繡如利用中國2000~2010 年29 個地區的面板數據估計了環境規制創新效應和外部成本, 指出碳排放強度在1.245~2.022之間的環境規制強度達到最優[5]。 沈能從環境效率的角度研究了最優行業環境規制水平, 指出環境規制強度和環境效率之間呈現倒“U” 型關系, 行業污染治理運行成本占工業產值的比重在3.523 ~6.752 區間為污染密集型行業最優環境規制強度,其在1.232~3.589 區間為清潔生產型行業最優環境規制強度[6]; (2) 環境規制的社會經濟效應。學者們從不同視角研究了環境規制趨緊的影響。王洪慶利用2000 ~2013 年中國30 個省份的面板數據, 經研究發現環境規制對經濟增長存在顯著的門檻效應, 當環境規制水平比較低時, 環境規制促進經濟增長, 而當環境規制達到較高水平時,環境治理的嚴格對經濟增長會產生負面影響[7]。李夢潔和杜威劍利用中國省際面板數據, 經研究發現環境規制強度與就業需求之間呈現出U 型關系[8]。 彭文斌等利用2005~2014 年各省域面板數據, 構建了門檻回歸模型, 指出環境規制與綠色創新效率間存在顯著的“U” 型關系[9]。

總體看來, 國內外學者對勞動生產率的研究主要基于以下5 個視角: (1) 產業結構視角。 毛豐付和潘加順基于中國1995 ~2010 年地級以上城市市轄區數據, 利用城市產出總量函數, 發現產業結構優化升級對中國城市勞動生產率的提升有顯著作用[10]; (2) 資本視角。 吳昊利用全國286個地級市的面板數據研究發現以資金投入衡量的人均資本存量對勞動生產率具有顯著提升作用;(3) 勞動力視角[11]。 馬驥濤和郭文基于中國30個省份2000~2015 年的面板數據實證檢驗得出環境規制能顯著正向調節就業結構, 推動高技能勞動力對低技能勞動力的替代, 提高勞動生產率[12]。謝凡和楊兆慶從空氣質量角度研究了環境規制與勞動生產率的影響, 發現環境改善能夠增加勞動力供給[13], 優化勞動生產率; (4) 集聚視角。 蔡敬梅利用2007~2011 年中國省級數據, 經研究指出我國地區勞動生產率具有空間自相關特征, 并通過空間誤差模型實證發現產業集聚的城市化與區域化效應都對地區勞動生產率具有顯著的正向促進作用[14]。 彭文慧則利用1985 ~2009 年中國31 個省份的數據, 經研究指出我國工業勞動生產率具有空間自相關特征, 并通過空間計量的研究方法發現社會資本和經濟集聚都對工業勞動生產率具有顯著的正向促進作用[15]; (5) 外商投資視角。 張前榮利用內資工業部門數據研究指出, FDI會對內資工業部門產生正向溢出效應, 推動內資工業部門勞動生產率的提高及產出的增加[16]。

通過梳理已有文獻可以發現, 雖然目前有較多環境規制的相關研究成果, 但鮮有具體到勞動生產率層面的研究。 基于此, 相比現有文獻, 本文可能的改進之處在于: (1) 率先從宏觀層面探討了環境規制對社會勞動生產率的影響, 填充了現有研究在此類研究方向上的空白; (2) 通過構建中介模型進一步探討了環境規制如何通過影響技術創新來影響社會勞動力生產率, 檢驗了環境規制對社會勞動力生產率可能的影響路徑, 加深了對環境約束收緊與地區勞動產出率之間關系的認識; (3) 基于所在區域, 本文甄別了環境規制對社會勞動生產率的異質性影響。 本文研究結論對科學制定合理環境規制, 實現環境保護和社會勞動生產率提高雙贏具有重要的啟示意義。

1 環境規制影響社會勞動生產率機理分析

環境規制會擠占企業原計劃用于生產的資料[17], 如污染稅繳納擠占企業生產資本, 治污設備運行擠占企業勞動力和能源等, 減少原勞動力投入下的單位實際產出, 降低社會勞動生產率。然而, 嚴格的環境規制也可以通過淘汰無力承擔更高環境污染稅的高污染、 低效益企業[18], 保留污染較低、 產能領先的企業, 實現社會勞動生產率提升。 并且, 原本束縛低效益企業的生產要素尤其是勞動力必須進行技能更新和再就業, 由產能高、 技術強的企業充分利用, 社會勞動生產率得到進一步提高。

環境規制還通過創新效應影響社會勞動生產率。 持續過高的環境污染成本將迫使企業引進或研發清潔生產的新型技術[19,20]。 環境規制的創新效應具體表現在兩方面: (1) 由于新生產技術低能耗、 低污染和高產出, 它的應用將降低單位產出的能源損耗和增加單位勞動力的有效產出, 在降低環境污染的同時提高社會勞動生產率。 換言之, 新技術創造競爭優勢, 改善經濟效益, 彌補了創新投入成本和過往的環境污染成本; (2) 勞動力的需求也伴隨著新技術的應用更新, Wagner和Timmins 研究表明, 企業采用先進清潔生產技術將促進高技能勞動力取代低技能勞動力[21]。 勞動力隊伍整體素質的提高將對社會勞動生產率產生積極影響。

此外, 在不同環境規制強度階段, 環境規制的減產、 淘汰和創新效應的強弱有所不同[22]。 在環境規制的初始階段, 由于改進生產技術的耗費高于污染稅等環境污染成本, 企業寧愿承擔污染罰單[17], 此時環境規制的成本效應大于創新效應, 環境規制表現為降低社會勞動生產率; 隨著環境規制政策的持續推行和日漸嚴苛, 長期來看,只有改進生產技術才能夠實現最大經濟效益, 在清潔生產技術落實過程中, 勞動生產率逐漸回升。與此同時, 環境規制的高門檻也淘汰了一批污染重、 產能落后的企業, 進一步改善了社會勞動生產率。 環境規制對社會勞動生產率的影響取決于上述總效應, 因此, 我們得出以下假設:

H: 環境規制與社會勞動生產率之間存在著U 型曲線關系。

2 研究設計與計量模型

2.1 計量模型設定

基于理論部分的分析和假設, 本文構建如下計量模型:

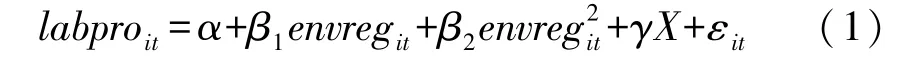

式(1) 中, 因變量labproit是i 省市第t 年的社會勞動生產率, 第1 個自變量envregit是i 省市第t 年的環境規制, 第2 個自變量是i 省市第t 年的環境規制的二次項, X 是控制變量, εit為隨機擾動項。 β1和β2是本文主要關心的系數,根據前文的理論假說, 本文預期β1的系數為負,β2的系數為正。

2.2 變量說明

社會勞動生產率。 社會勞動生產率是指某地區一定時間內單位勞動力創造的商品價值。 主要有兩種衡量社會勞動生產率的方法: (1) 使用地區生產總值與地區總就業人數的比值; (2) 采用地區生產總值與地區總勞動力薪酬的比值。 鑒于學術界普遍采用第一種衡量方法, 本文也將使用地區生產總值與地區總就業人數比值衡量社會勞動生產率。

環境規制。 環境規制的代理變量有很多, 如污染治理設施運行費用、 征收繳納的污染費、 環境污染許可證發放量, 以及使用自定義的綜合指數[2,21]。 本文使用應用率最高的污染治理投資金額對地區生產總值的比重代理環境規制進行基準回歸, 同時使用征收繳納的污染費代理環境規制進行穩健性檢驗。

第1 個控制變量是人力資本, 勞動力隊伍整體素質越高, 個體單位時間內有效產出越多[23]。本文用大專及以上學歷就業人數占總就業人數比重衡量勞動力的人力資本; 第2 個控制變量是技術創新, 它是實現勞動生產率提高的重要因素[24],本文使用各省市研究經費內部支出占地區生產總值的比重來衡量; 第3 個控制變量是資本存量,資本存量的多寡直接影響到社會勞動生產率[25],本文用資本存量除以就業人數來衡量; 第4 個控制變量是政府扶持, 政府通過舉辦高層次人才引進和再就業技能培訓等活動, 有助于提高當地社會勞動生產率, 本文采用政府社會保障和就業支出占地區生產總值的比重來衡量; 第5 個控制變量是城鎮化率, 城鎮化率越高, 越多的勞動力可以享受到城市轄區內更高的生活質量, 獲得健康強健的體魄[10], 增加勞動力單位時間內的有效產出, 本文使用城鎮人口占地區人口比重來衡量。

2.3 數據說明

本文使用的是2001 ~2017 年中國31 個省市的面板數據, 數據主要來自于《中國環境年鑒》、《中國區域統計年鑒》 和EPS 數據平臺。 表1 給出了使用原始數據核算得到的各變量的描述性統計結果。

3 基本實證結果與分析

3.1 基準回歸

在進行基準回歸的過程中, 先使用Hausman檢驗判定模型屬于隨機效應還是固定效應模型,檢驗發現可以在1%的顯著性水平下拒絕隨機效應模型的假設, 認為用固定效應模型更合理。

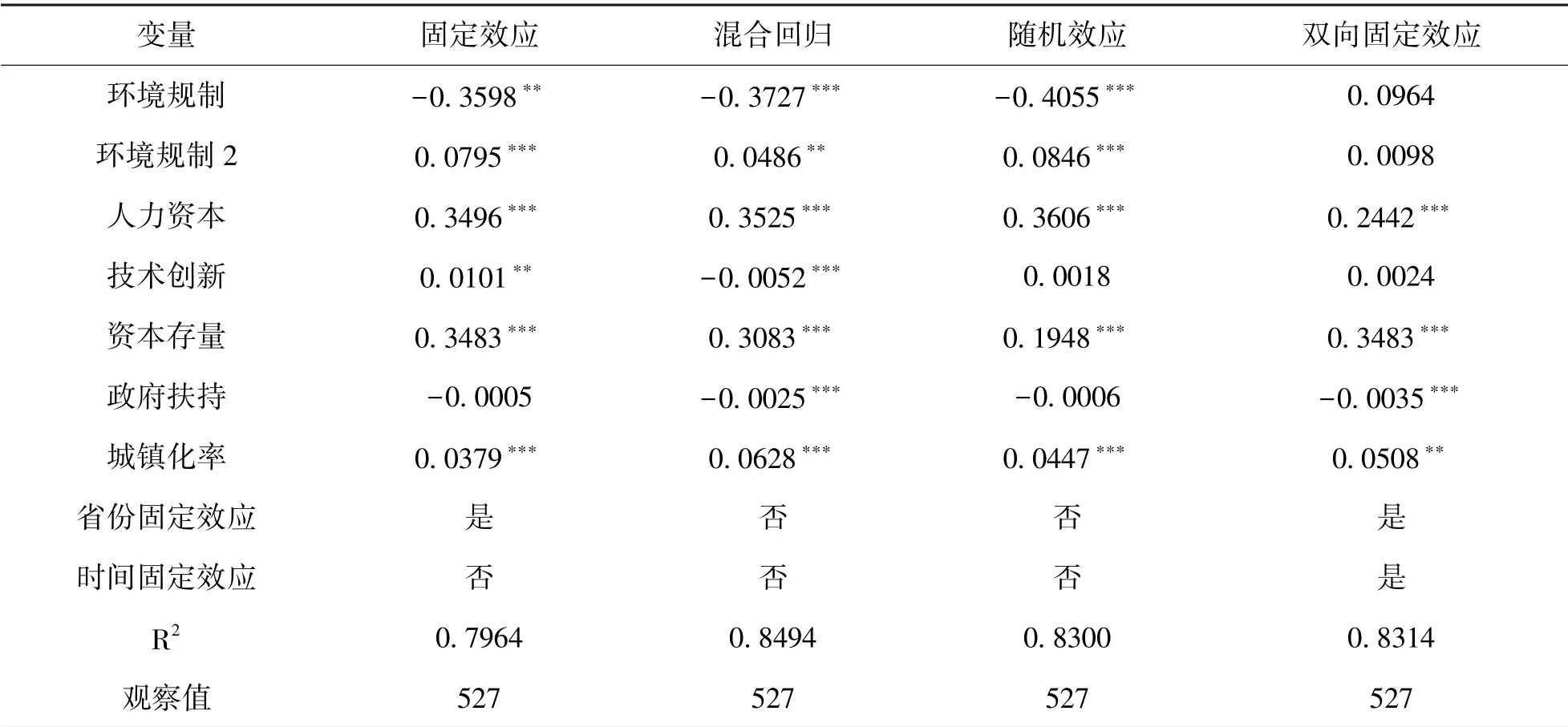

表2 列出了社會勞動生產率和環境規制模型的固定效應基準回歸結果, 同時還列出了模型的混合回歸、 隨機效應和雙向固定效應的回歸結果以作比較。 基準回歸結果顯示: 環境規制的系數β1在5%的顯著性水平下顯著為負, 環境規制的二次項系數β2在1%的顯著性水平下顯著為正, 與本文的預期一致。 所以, 環境規制和社會勞動生產率之間存在U 型關系, 并不是簡單的線性關系。 這意味著, 社會勞動生產率會由于環境規制日漸嚴苛呈現出先降低后升高的趨勢。

表1 變量的描述性統計結果

表2 基本回歸結果

另外, 控制變量的回歸系數表明, 改善人力資本能夠提高社會勞動生產率, 具體表現為在其它經濟變量保持不變時, 人力資本每增加1%,勞動生產率會相應地提高0.2442%。 區域內技術進步也可以提高社會勞動生產率, 其回歸系數在5%的顯著性水平下顯著為正。 城鎮化率與人力資本、 技術進步一樣, 能夠對社會勞動生產率產生積極影響。 然而, 政府扶持對社會勞動生產率的影響為負但不顯著, 這可能是因為政府參與帶來了就業市場配置扭曲[26]。

3.2 內生性和穩健性檢驗

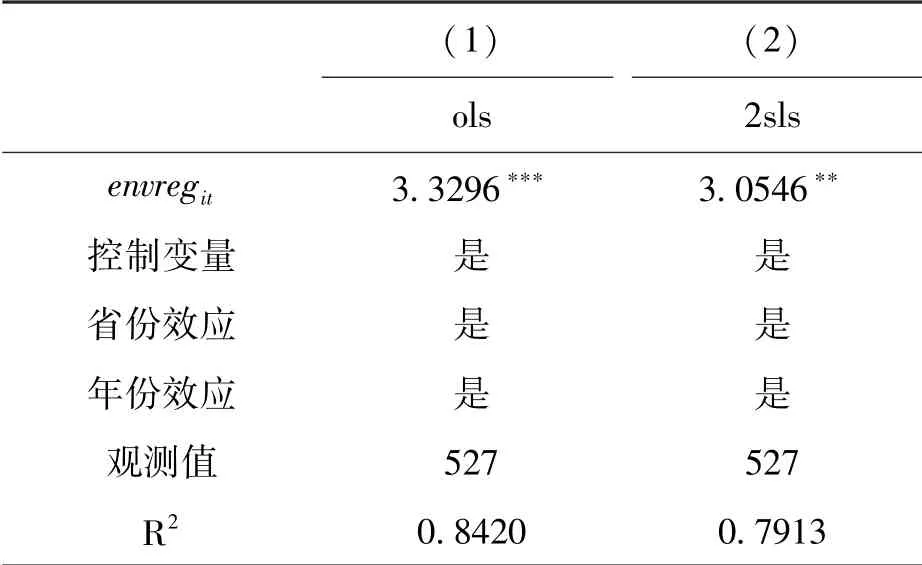

基準回歸后, 使用工具變量法緩解模型中的內生性問題, 解決測量偏誤和遺漏變量等導致的回歸結果偏誤。 環境規制的滯后一期恰好符合工具變量的要求, 同時弱工具變量檢驗和識別不足檢驗證明了其有效; 采用工具變量的兩階段最小二乘法的估計結果顯示, 與基準回歸結果相比,β1和β2的符號和顯著性不變, 數值變大, 環境規制仍然與社會勞動生產率之間存在顯著的“U 型”關系。

本文用兩種穩健性檢驗來證明基準回歸結論的穩定和可靠。 第1 種穩健性檢驗方法是對樣本數據進行縮尾或平滑處理, 優化數據質量。 數據縮尾的做法為, 使用1%和99%分位數處的數據分別取代樣本中小于1%、 大于99%的數據; 平滑數據的做法為, 使用自變量3 年連續數據的平均值作自變量。 應用兩類新數據的回歸結果均表明, 環境規制與社會勞動生產率之間仍然是顯著的U 型關系。 第2 種穩健性檢驗方法是替換代理變量, 使用各省市征收的排污費與生產總值的比值代理環境規制力度, 重新回歸的結果表明: 環境規制與社會勞動生產率之間仍然是顯著的U 型關系。 所以, 環境規制與社會勞動生產率之間存在顯著的U 型關系這一結論穩健可靠。 內生性和穩健性檢驗的結果見表3。

表3 內生性和穩健性檢驗結果

3.3 影響機制檢驗

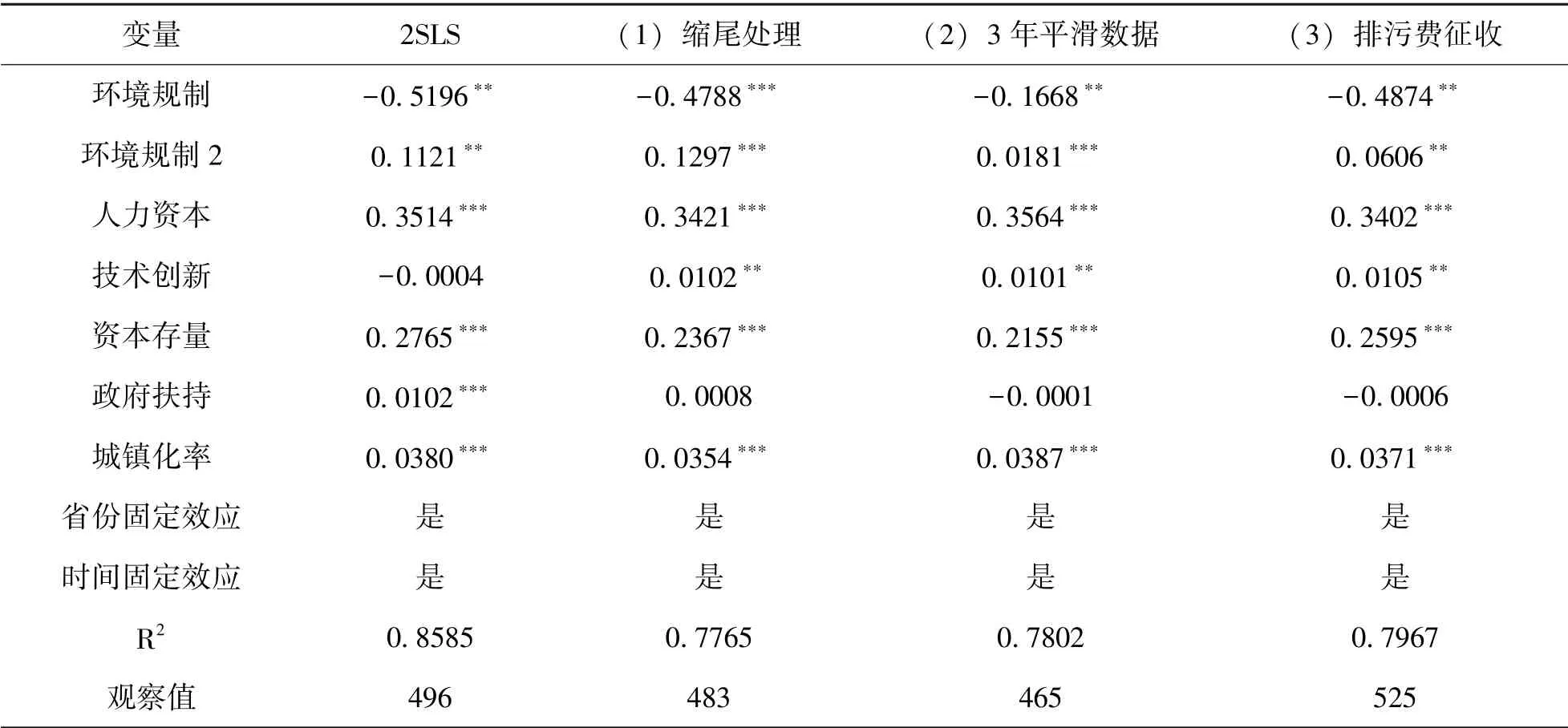

理論分析表明, 環境規制主要是通過侵占生產要素、 淘汰落后企業和倒逼創新影響社會勞動生產率。 隨著環境污染成本漸增, 環境規制的減產效應和淘汰效應客觀存在。 環境規制以創新為中介變量影響社會勞動生產率的機制則需要檢驗。為了證明這一機制, 本文將技術創新作為因變量,以環境規制為自變量, 參照Edwards 和Lambert 的研究[27], 建立如下回歸方程:

Techit是i 省市第t 年的技術創新, envregit是i省市第t 年的環境規制, Z 是控制變量, εit為隨機擾動項。 實證估計結果如表4 所示: ?1的系數在5%的顯著性水平下顯著為正, 符合理論預期,表明環境規制對技術創新具有正向促進作用, 結合方程(1) 的估計結果, 環境規制通過技術創新路徑對社會勞動生產率產生影響得到驗證。

表4 機制檢驗結果

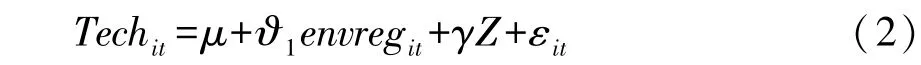

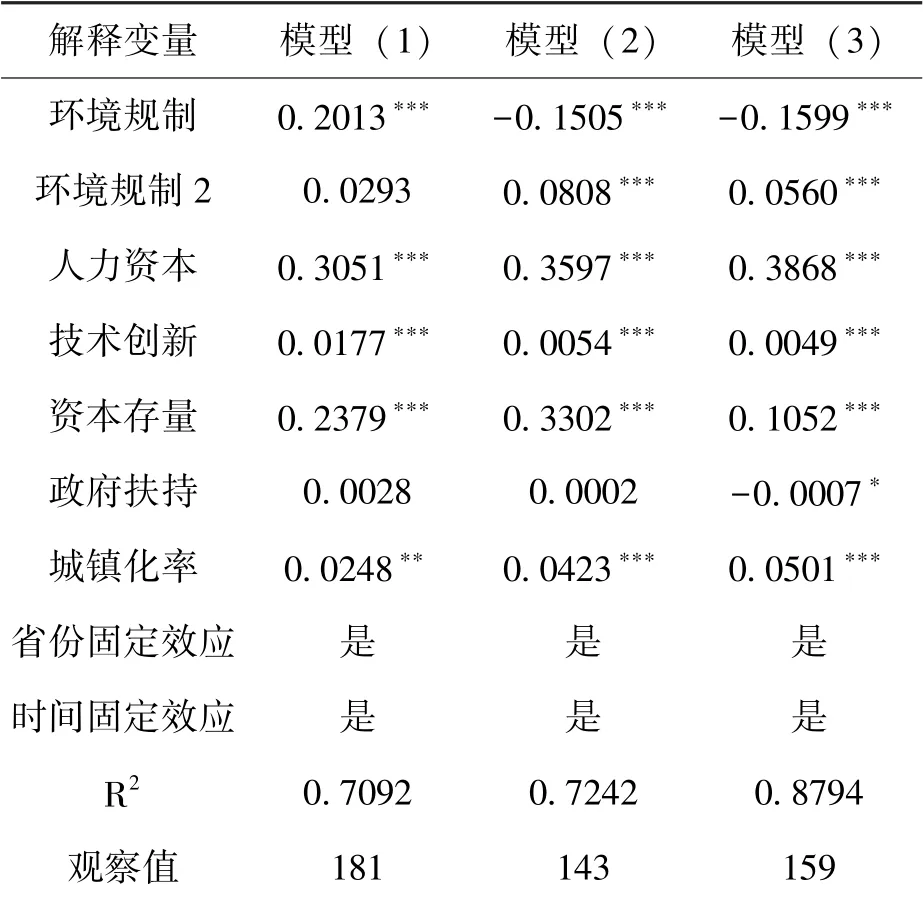

3.4 分樣本檢驗

考慮到中國幅員遼闊, 各區域經濟和制度環境存在很大的差異, 有必要將全樣本劃分為東部、中部和西部分地區進行環境規制對社會勞動生產率的實證回歸。 如表5 所示: 模型(1) 中, 環境規制的系數在5%的顯著性水平下顯著為正, 環境規制二次項的系數為正但不顯著, 這說明東部地區環境規制和社會勞動生產率之間一直是正向的線性關系。 這可能是由于東部地區技術創新較為領先, 在環境規制成本逐漸增加時, 環境規制的倒逼創新效應能夠充分發揮, 及時補償環境規制帶來的負面后果。 模型(2) 和(3) 中, 中、 西部地區環境規制與勞動生產率之間存在顯著的U型關系。

表5 我國東、 中、 西部省份環境規制面板回歸結果

4 主要結論與政策含義

本文基于中國2001 ~2017 年31 個省市面板數據分析了環境規制與社會勞動生產率之間的關系, 得到了以下結論: 環境規制與社會勞動生產率之間存在“U” 型關系, 即隨著環境規制的趨緊, 社會勞動生產率呈現出先下降后上升的態勢。在控制內生性后, 這一結論仍然成立。 同時, 環境規制通過技術創新這一中介變量來影響社會勞動生產率。

上述結論表明, 生態環境保護與勞動生產率提高并不對立, 這對于中國阻止生態環境惡化、增加經濟效益以及兩者協調發展具有重要的指導意義。 基于相關分析和結論, 本文提出如下政策建議: (1) 繼續推行并加強環境規制, 盡早跨過U 型曲線的拐點, 實現勞動生產率提高同步于環境質量改善。 并且, 考慮到中國行政區域間的異質性, 政府應該善加利用其在環境規制選擇上的自主權, 因地制宜、 滾動調整各地區環境規制水平; (2) 重點培養環境類技術人員和持續推進環境類技術創新。 政府需要構建和完善環境類人才和技術自由流動的市場機制; 還需要專項設立環境類人才培養和技術創新獎勵機制; (3) 加大對低能耗、 高效益的新型企業的扶持力度。 政府可以通過稅收減免、 地租優惠和經濟補貼等措施培育或引進清潔生產的企業, 逐步替代當地污染高、產能落后的企業, 從根本上實現環境保護和社會勞動生產率提高的雙贏。