農民工的社會交往內卷化了嗎?

——基于對“內卷化”概念比較性的理解

張 岳

一、問題的提出

在對進城農民工的研究中,農民工的社會交往、社會網絡和社會資本研究是一個重要議題。這三者實際上可以看作一個統一的整體。社會交往是一種動態行為,社會網絡是社會交往的結果,社會資本是社會網絡中的資源表現。在既有的研究中,有些學者在測量農民工社會交往狀況,衡量其城市化、社會融入狀況的時候,直接給予了農民工社會交往狀況一個總結性的定位——“內卷化”(1)劉麗:《新生代農民工“內卷化”現象及其城市融入問題》,《河北學刊》2012年第4期。葉鵬飛:《探索農民工城市社會融合之路——基于社會交往“內卷化”的分析》,《城市發展研究》2012年第1期。陳政,何健雄,張亨溢,陳曉亮:《逆城市化背景下長沙農民(工)城市融入“內卷化”測度與空間分異》,《云南地理環境研究》2018年第2期。潘旦:《增權理論視角下農民工自組織的社交增權功能研究》,《浙江社會科學》2017年第7期。秦琴,方盼盼:《對新生代農民工內卷化現象的探究——以社會資本為切入點》,《河北青年管理干部學院學報》2012年第2期。田北海,耿宇瀚:《生活場域與情境體驗:農民工與市民社會交往的影響機制研究》,《學習與實踐》2014年第7期。左鵬,吳嵐:《內卷化:新生代女性農民工的生態特征和自我認同》,《北京青年政治學院學報》2012年第1期。,將這個在中國學界廣為人知的概念運用到了農民工社會交往的研究中。在這些研究看來,農民工的社會交往由于受到制度性障礙、城市市民歧視等因素影響,只能局限于農民工群體內部,如血緣群體、地緣群體內部,他們很少與城市市民交往,且在這些少量與城市市民的交往中,功利性交往居多,情感性交往較少。因此,其社會交往屬于一種“內卷化”的社會交往,由此也影響了農民工的城市化、市民化、城市融入或社會融合等。

這種用“內卷化”定位農民工的社會交往并以之評判農民工與城市關系的做法,不禁使人產生疑問。比如,我們很容易想到一個群體,即所謂城市里的“宅一族”,如宅男們,他們所交往的城市市民數量未必比農民工更多,他們的社會交往圈子即社會網絡未必比農民工規模更大、密度更高,他們的社會資本未必比農民工質量更高,難道說他們的社會交往也內卷化了嗎?難道說,他們也沒有市民化嗎?很明顯,我們一般并不會認為城市里的“宅男”是沒有市民化的,我們一般也不會認為其社會交往是內卷化的。那么,我們為什么要用“內卷化”判斷農民工的社會交往呢?為此,我們需要回過頭來考慮:我們將內卷化概念運用于農民工的社會交往研究是否合理。我們不得不考慮這樣的一些問題:農民工的社會交往是不是內卷化了;從內卷化概念的內涵和農民工的社會交往狀況兩方面來看,能否給出這樣的評判;是不是所有農民工的社會交往都內卷化了,農民工內部在社會交往方面有沒有分化;農民工社會交往的特征是由于他們的移民身份造成的,還是更多地由其他變量所造成的,如階層、職業、教育程度、性別等,由此我們應該采取的行動是從改變農民工的流動的移民身份開始,還是從改變他們的社會地位開始,或者從改變他們的職業結構、教育程度等方面開始。下面本文將梳理和分析內卷化概念的內涵,結合農民工社會交往的狀況,以回答這些問題。

二、對內卷化概念的比較性理解:事實判斷與價值判斷合一

“內卷化”概念的英文是“involution”,據有的學者研究,其存在有一個比較長的歷史,康德曾經區分了“內卷化”和“演化”(2)郭繼強:《內卷化概念新理解》,《社會學研究》2007年第3期。。但讓內卷化概念引起學界特別是中國學界的注意,并被越來越廣泛地運用于歷史學、社會學、人類學、行政管理等學科領域的研究中,無疑肇始和奠基于美國文化人類學家克利福德·格爾茨,而黃宗智、杜贊奇兩位中國研究學者也推動了這一概念的傳播。

格爾茨最早是在對印尼的研究中借用了人類學家戈登威澤的內卷化概念,以之概括印尼爪哇的農業發展模式。“我(使用)的內卷化概念借用自美國人類學家亞歷山大·戈登威澤,他發明這個概念來描述這樣一些文化模式,當這些文化模式發展到似乎是一種‘最后的形式’ (definitive ),盡管不能夠保持穩定,或進一步發展成一種新的模式,但卻通過內部的更加復雜化而繼續發展”(3)Geertz,Clifford,Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia. Berkeley, University of California Press,1963, pp.80-81,p.80,p.80.。格爾茨認為,爪哇由于人口快速增長、資本缺乏、工業不發達、行政障礙等原因,“沒有辦法解決過剩的勞動力”,“慢慢地,穩定地,無情地,被迫(be forced into)形成了一種勞動力填充型的(labor-stuffed)稻田種植模式,……巨量的人口被投入到極有限的水稻生產中,特別是在那些因為種植甘蔗而改善了灌溉條件、單位面積產量有所提高的地區”(4)Geertz,Clifford,Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia. Berkeley, University of California Press,1963, pp.80-81,p.80,p.80.,但在這種勞動力不斷填充進有限的農業生產的情況下,勞動力的收入并沒有太大的下降,“水稻種植(wet-rice),因為它的非同尋常的、吸納更多的勞動力而不嚴重降低人均收入從而維持勞動邊際生產率的能力,吸納了幾乎所有因為西方侵入而造成的——至少間接上造成的——多余的人口。這個自我戰勝過程,我稱之為‘農業內卷化’”(5)Geertz,Clifford,Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia. Berkeley, University of California Press,1963, pp.80-81,p.80,p.80.。在格爾茨看來,爪哇農業的這種勞動力填充型的內卷化過程正契合于戈登威澤的內卷化概念,“如果用戈登威澤的內卷化來看19世紀中期以后爪哇稻田(sawah)系統的發展特征,那就是:基本模式的剛性逐步增強;內部越來越追求修飾性和裝飾性以及技術性應用上的細節;鑒賞性變得沒有止境。農業生產中的這種后‘哥特式’的風格逐漸擴展到了整個農業生產之中:土地的產權制度(tenure systems)變得更加錯綜復雜,租佃關系變得更加復雜精細,合作性的勞動力安排變得更加復雜,而所有這些安排都是為了在整個農業生產系統中為每個人提供生計,盡管是微弱的生計。如果最初在爪哇狹小的內河流域建立梯田是一種適應性的、但卻是原初性的水稻種植模式的話,那么后來復合物質的使用等就是一種過分欣賞性的發展,一種技術哥特式的雕琢,一種組織上的細化。”(6)Geertz,Clifford.1963,Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia. Berkeley, University of California Press. p.82.

也就是說,在格爾茨看來,印尼爪哇農業“內卷化”與戈登威澤對一些文化模式的分析一樣,也是一種由于某些障礙而在內部不斷復雜化和精細化的過程,其主要表現是:勞動力不斷填充到農業中;人均收入幾乎可以維持不下降;農業生產的內部組織和技術應用復雜化與精細化。而其原因主要包括人口快速增長、資本缺乏、行政障礙等。

那么,格爾茨為什么要借用戈登威澤的內卷化概念來描述爪哇農業呢?除了爪哇農業發展模式的事實與戈登威澤的內卷化概念契合之外,還有沒有其他原因呢?筆者認為原因在于,在格爾茨看來,爪哇農業的發展模式有其特殊之處或者說異常之處,這與他所認知的一般的農業發展模式不同,而且是一般的用來描述農業發展模式的術語所不能界定的。因此,格爾茨是在承認爪哇農業的特殊性或異常性的基礎上,也就是在對爪哇農業進行了評判的基礎上來使用內卷化這個概念的。由此,我們可以知道,格爾茨在使用內卷化這個概念時包含了事實判斷和價值判斷的雙重意涵。而價值判斷來自于事實判斷,那就是爪哇農業有其特殊性或異常性,這種特殊性或異常性主要表現在:勞動力的過度填充以及由此造成的在農業生產內部的組織和技術上的復雜化和精細化。反過來說,價值判斷的標準就是,在正常的條件下,農業所吸納的勞動力數量有一個度,盡管這個度格爾茨并沒有言明,但在他的邏輯中確實是存在的,超過了這個度,勞動力應該基于理性脫離農業,也應該能夠自由地轉移到工業中去,而不是被資本缺乏、行政障礙等阻止。所以,格爾茨將爪哇農業與之對比并作出價值判斷的參照物是一種農業生產中保持適度勞動力、勞動力人口自由、理性轉移的模式。

在格爾茨之后,黃宗智對于內卷化概念的運用在內卷化概念史中占據重要地位。黃宗智用“內卷化”來描述中國華北的家庭式農場在應對人口壓力時所形成的一種勞動力集約型農業經營模式。在這種模式下,“勞動力集約化的程度可以遠遠超過邊際報酬遞減的地步”(7)黃宗智:《華北的小農經濟與社會變遷》,中華書局,1986年,第16頁,第6頁。。黃宗智是在與資本主義式大農場對比的情況下給出這樣的描述和判斷的,“必須注意的是,對內卷化的這種理解有賴于利用雇傭勞動的資本主義式的大農場體系作為參照。在《華北小農》對史實的分析中,我們可以看到這種理解下的研究思路”(8)劉世定,邱澤奇:《“內卷化”概念辨析》,《社會學研究》2004年第5期。。在黃宗智看來,家庭式農場應對人口壓力時并不能夠如資本主義式大農場那樣“得以就農場的需要變化而多雇或解雇勞力”,只能“非理性地”在單位面積上過度地投入勞動力,以至于農場勞動力的邊際報酬“降至雇傭勞動工資和家庭生計需要之下”,而“對一個與資本主義企業相類似的大農場來說,這樣的經濟行為是不合理的——一個企業何以會在邊際收益低于成本時繼續投入勞力?這樣做豈不等于故意要虧本?”(9)黃宗智:《華北的小農經濟與社會變遷》,中華書局,1986年,第16頁,第6頁。雖然黃宗智在書中論證了家庭式農場這樣選擇的合理性,但合理并不等于沒有特殊性或異常性,實際上黃宗智使用的“沒有發展的增長”的論斷(10)黃宗智:《長江三角洲小農家庭與鄉村發展》,中華書局,1992年,第77頁,第222頁。,表明了他在比較家庭農場與資本主義企業式大農場時所持有的價值判斷,也即他使用內卷化概念時的價值判斷。

杜贊奇將內卷化概念拓展運用到了政治研究領域。他使用“內卷化”一詞來說明20世紀前半葉中國“國家政權建設”過程中所出現的“國家政權”與社會之間關系的“非正常現象”。他認為,在此過程中,國家政權努力將自己的權力深入到鄉村社會,但卻不得不依靠“經紀人”,由此導致“有擴張而無效益提高”,“國家政權內卷化是指國家機構不是提高舊有或新增(此處指人際或其他行政資源)機構的效益,而是靠復制或擴大舊有的國家與社會關系——如中國舊有的贏利型經紀體制——來擴大其行政職能。”(11)杜贊奇:《文化、權力與國家——1900—1942年華北農村》,王福明譯,江蘇人民出版社,2006年,第51頁,前言第2頁,第50頁,第50-51頁,第181-185頁。杜贊奇是在與歐洲的國家政權建設及其與社會的關系的對照下,來談論20世紀前半葉中國國家政權的內卷化問題的,“與現代化和民族交織在一起的中國模式的國家權力的擴展,預示著20世紀新興發展中國家的成長道路與18世紀的歐洲不同。在歐洲,……,國家權力對社會和經濟生活各個方面的控制漸漸加強;同時,在現代化的民族國家內,公民的權利和義務也在擴大”(12)杜贊奇:《文化、權力與國家——1900—1942年華北農村》,王福明譯,江蘇人民出版社,2006年,第51頁,前言第2頁,第50頁,第50-51頁,第181-185頁。,“盡管歐洲與中國在國家政權的擴張方面有相似之處,但中國國家權力的擴張有其自身特點,即國家財政收入的增加與地方上無政府狀態是同時發生的。”(13)杜贊奇:《文化、權力與國家——1900—1942年華北農村》,王福明譯,江蘇人民出版社,2006年,第51頁,前言第2頁,第50頁,第50-51頁,第181-185頁。也就是說,杜贊奇在使用內卷化概念來描述中國20世紀前半葉國家政權建設過程與結果的時候,他不僅僅是在描述這一過程本身,同時也是在將以中國為例的新興發展中國家政權的建設過程,與西方以“法國”等為例的成功的國家政權現代化過程進行對比,他也是通過內卷化概念來強調前者(包括中國)的特殊性或“異常性”,也包含了價值判斷在其中,即認為“國家政權應建立在提高效益的基礎之上,否則擴張便會成為吉爾茨所描述的那種‘內卷化’”,“國家政權的現代化在中國只是部分地得到實現”(14)杜贊奇:《文化、權力與國家——1900—1942年華北農村》,王福明譯,江蘇人民出版社,2006年,第51頁,前言第2頁,第50頁,第50-51頁,第181-185頁。。杜贊奇用“國家總稅收中正式稅務機關所征稅款所占的比例是否增長”來作為一個測量國家政權內卷化的指標。而且,他依據伊曼紐爾·華勒斯蒂對這一過程的研究和階段劃分,認為在國家政權的建設過程中,經紀體制是一種必然的現象,那些以法國等國家為代表的成功者之所以能夠成功,是因為他們在第二個階段消除了經紀體制,而20世紀新興發展中國家政權之所以沒有成功,是他們的目標和預期超越了經濟發展階段,由此不能夠消除對經紀體制,特別是營利型經紀的依賴(15)杜贊奇:《文化、權力與國家——1900—1942年華北農村》,王福明譯,江蘇人民出版社,2006年,第51頁,前言第2頁,第50頁,第50-51頁,第181-185頁。。這種二元對比和原因分析模式很明顯地說明了,杜贊奇將國家政權內卷化看作異常過程和結果的價值判斷,并充分顯露了他使用內卷化概念的比較性實質。

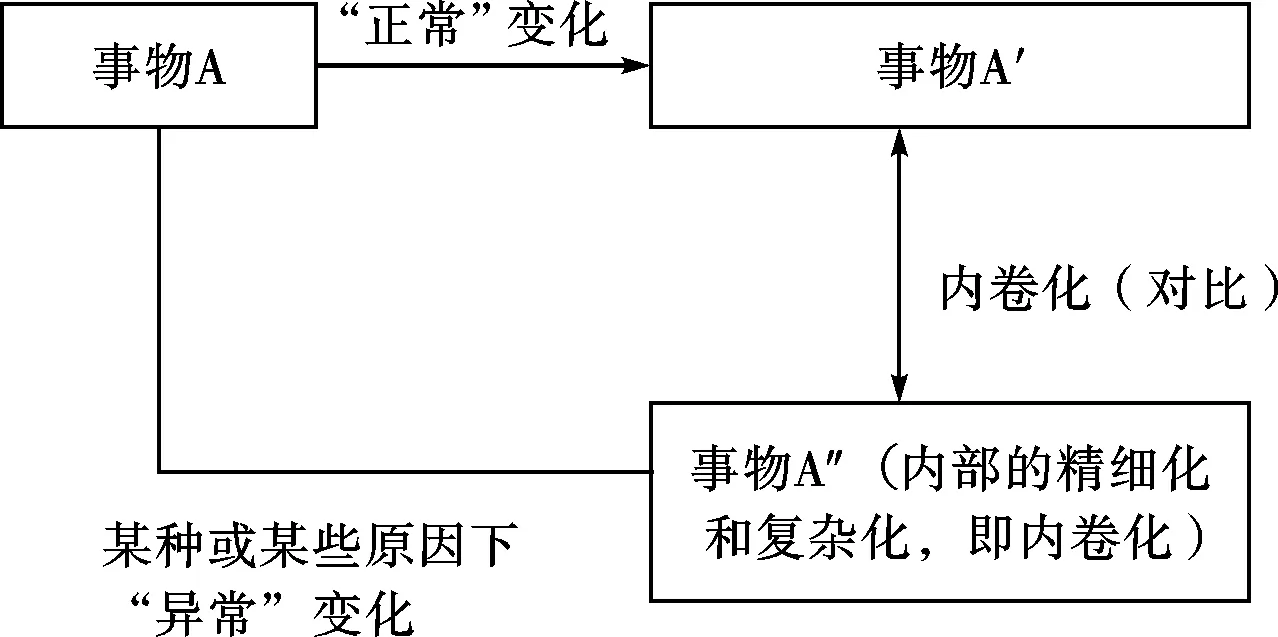

由上面的分析可以得出關于內卷化概念的一些結論:首先,內卷化概念是一種描述性的概念,是關于“變化”的一種事實描述,而非一種解釋性概念;其次,內卷化概念不僅僅是一種事實描述,同時具有事實判斷和價值判斷的雙重內涵,其價值判斷主要是對一種“變化”事實的某種特殊之處或異常之處的評判;最后,由于具有價值判斷的內涵,所以內卷化概念必然預設一個參照物,以在對比中顯示某種被研究的特定變化的特殊之處或異常之處,所以內卷化概念具有比較性的實質。這種比較性的理解可以用圖1來進行表示。

圖1

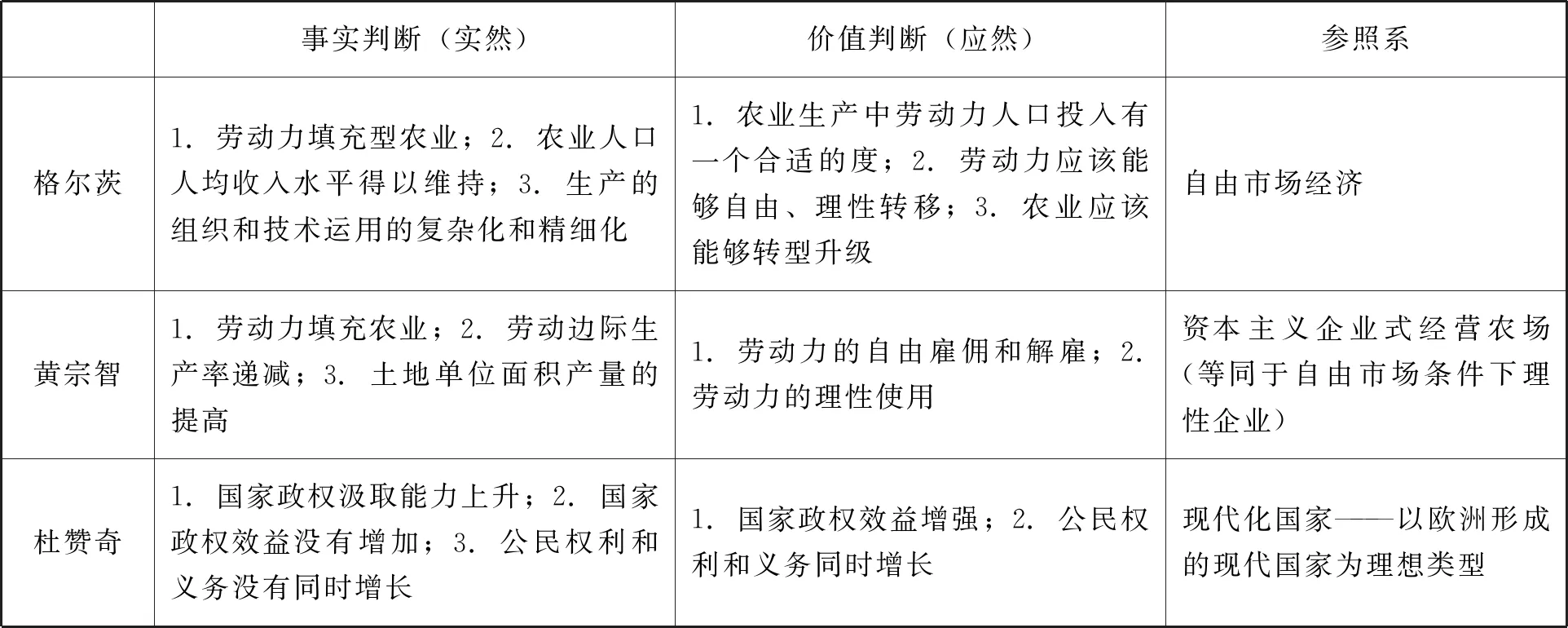

以格爾茨、黃宗智、杜贊奇對內卷化概念的使用來說,其事實判斷和價值判斷以及背后的判斷參照系,大致如表1所示。

表1 格爾茨、黃宗智、杜贊奇對內卷化概念的使用

三、農民工社會交往研究中對內卷化概念的運用

在對農民工的研究中,使用內卷化概念并不局限于用以描述和分析農民工的社會交往這一個方面,而是被廣泛應用于農民工的身份認同、生活方式、社會交往(社會網絡、社會資本)、流動模式、居住空間等諸多方面。(16)張艷國,諶潤:《農民工“內卷化”研究評述》,《社會科學動態》2017年第1期。較早將內卷化概念與農民工研究聯系在一起的國內學者是王春光,他在研究新生代農村流動人口時認為,“新生代農村流動人口的社會認同趨向不明確和不穩定”,這種不明確和不穩定有可能導致一些社會問題,“隨著新生代農村流動人口的增多,將會有越來越多的農村人口游離出農村社會體系和城市社會體系,在社會經濟不景氣的情況下,他們將很有可能演變為游民”(17)王春光:《新生代農村流動人口的社會認同和融合關系》,《社會學研究》2001年第3期。。他用內卷化來描述“新生代農村流動人口”的這種社會認同狀態,并認為這種社會認同內卷化主要是制度上的“城鄉分治”所造成的,“如果在短期內我國不能對目前城鄉‘分治’的二元社會結構進行根本性和實質性的改革,那么他們的社會認同會趨向‘內卷化’的建構,即認同于自己這個特殊的社會群體,不認同于城市社區和農村社區”(18)王春光:《新生代農村流動人口的社會認同和融合關系》,《社會學研究》2001年第3期。。很明顯,在這里王春光將由于制度障礙而導致的新生代農民工社會認同的內卷化看作是一種“非正常和非應然”的社會認同狀態。其預設的前提是將農民工與城市居民進行對比,其內在情懷是對農民工不能夠順利如城市居民一樣擁有一種穩定的、明確的身份認同的關切。對本文而言,這一點尤其需要注意,因為絕大多數應用內卷化概念對農民工方方面面進行描述和分析的學者都體現了這樣的理論預設和現實關懷。而這正是本文所要討論問題的由來。

在將內卷化概念運用于農民工的社會交往、社會網絡、社會資本研究時,學者們也擁有同樣的理論預設和現實關懷。學者們運用內卷化概念對農民工的社會交往進行研究時,通常將農民工的社會交往內卷化界定為:社會交往的人或社會網絡的成員中,多數是非城市居民,同時與城市居民的交往停留在功利性交往層面,而缺少表意性(情感性)交往,即農民工社會交往的內卷化被認為是,由于外部的障礙,包括制度障礙、城市里人的歧視等原因所導致的與城市市民交往的“量少而質劣(主要是弱關系)”的現象(19)劉麗:《新生代農民工“內卷化”現象及其城市融入問題》,《河北學刊》2012年第4期。葉鵬飛:《探索農民工城市社會融合之路——基于社會交往“內卷化”的分析》,《城市發展研究》2012年第1期。陳政,何健雄,張亨溢,陳曉亮:《逆城市化背景下長沙農民(工)城市融入“內卷化”測度與空間分異》,《云南地理環境研究》2018年第2期。潘旦:《增權理論視角下農民工自組織的社交增權功能研究》,《浙江社會科學》2017年第7期。秦琴,方盼盼:《對新生代農民工內卷化現象的探究——以社會資本為切入點》,《河北青年管理干部學院學報》2012年第2期。田北海,耿宇瀚:《生活場域與情境體驗:農民工與市民社會交往的影響機制研究》,《學習與實踐》2014年第7期。 左鵬,吳嵐:《內卷化:新生代女性農民工的生態特征和自我認同》,《北京青年政治學院學報》2012年第1期。。由此,順其自然地,我們常常可以看到以“本地朋友數量”、“新朋友中本地朋友數量”“有沒有受到過本地市民的幫助”之類的指標(20)劉麗:《新生代農民工“內卷化”現象及其城市融入問題》,《河北學刊》2012年第4期。葉鵬飛:《探索農民工城市社會融合之路——基于社會交往“內卷化”的分析》,《城市發展研究》2012年第1期。陳政,何健雄,張亨溢,陳曉亮:《逆城市化背景下長沙農民(工)城市融入“內卷化”測度與空間分異》,《云南地理環境研究》2018年第2期。潘旦:《增權理論視角下農民工自組織的社交增權功能研究》,《浙江社會科學》2017年第7期。來測度并論證農民工社會交往的內卷化的研究。客觀地說,這樣做并沒有太大的問題,雖然正式使用內卷化概念研究農民工社會交往的學者并沒有給出太多的事實證據,但眾多的農民工社會網絡、社會資本、城市融入、市民化等方面研究,在研究中都支持了農民工社會交往(社會網絡、社會資本)的一些共同特征,如同質性(農民工社會交往的對象多是與自己同樣的農民工,突出表現在注重血緣和地緣關系)、有限性(農民工社會交往的范圍和規模而言)等。但問題是,根據農民工社會交往的同質性、有限性等特征,能否稱之為“內卷化”,以及附帶著是否可以由此將農民工的社會交往作為一個指標來衡量農民工的市民化程度?毫無疑問,人們在測量、分析和評判農民工的社會交往的時候,也同時包含有事實判斷和價值判斷,心目中也有一個參照系,這個參照系就是一個“抽象的”城市居民群體,這突出表現在測量農民工的社會交往時以交往城市居民的數量和質量為標準。這里的預設是,城市居民的社會交往是非同質化的和無限的,是沒有外部障礙的,而農民工的社會交往與之比較來看由于外部障礙而顯得“特殊或異常”,因此可以將之稱為“內卷化”。由此,農民工的“理想的或應然的”社會交往狀態應該是如抽象的城市居民群體那樣沒有障礙,那樣非同質化和無限化。為什么說是抽象的呢?因為這里將城市居民看作是一個統一的整體,認為城市居民所有人的社會交往都是無外部障礙和非同質化。這當然是可以質疑的。

四、從“內卷化”的比較性實質看農民工社會交往研究中運用內卷化概念的問題

根據上文的討論,我們知道,內卷化概念本身是一個包含有事實判斷和價值判斷雙重內涵的概念,由此,它預設了一個前提,那就是與特定的參照系進行比較,以此確定一種變化或變遷事實是不是屬于內卷化,以及在何處開始內卷化;如果失去了參照系或者參照物不明,那么去談論“內卷化”將是沒有太大意義的事情。正如我們不能單純地談論一個人的高矮,而只能在比較中談論,一個人高或者矮,要么是他與另一個人比較,要么是他與一個特定人群的平均身高相比。另外,我們在上文也說明了,國內學界將內卷化概念運用于農民工社會交往研究中,其參照系是一個抽象的、整體性的城市居民群體。由此,我們就可以回到文章開頭所提到的疑問,并揭示將內卷化概念運用到農民工社會交往上的問題。

首先,關于農民工社會交往有沒有內卷化的問題,這涉及事實判斷和價值判斷,也涉及參照系。就事實判斷而言,農民工的社會交往存在著同質性、有限性等特征。就價值判斷而言,是不是可以認為這是“內卷化”呢?回答這個問題必然引出參照系。那么,如果以城市居民的社會交往為參照系,城市居民的社會交往狀況是什么樣子的呢?是不是同樣具有同質性、有限性等特征呢?遺憾的是,在使用內卷化概念對農民工社會交往進行的研究中,幾乎沒有人給出作為參照系的城市市民社會交往本身的狀況,而只是片面地在描述了農民工自身的社會交往特征之后即給出了內卷化的判斷。但我們可以其他對城市市民社會交往的研究為參考。一方面,根據學者研究,社會交往中普遍存在同質化原理和就近原理,即不同階層的人其社會交往和社會網絡中的成員多是與自己階層相同或相近的人(21)Laumann, Edward O, Prestige and Association in an Urban Community, Indianapolis: Bobbs-Merrill Company,1966;Laumann, Edward O, Bonds of Pluralism: The Form and Substance of Urban Social Networks, New York: John Wiley and Sons,1973.;另一方面,根據學者研究,中國城市居民的社會交往或社會網絡中同樣存在著同質性原理和就近原理,城市居民的社會交往并不是統一的,其內部存在分化,不同階層的社會交往在異質性程度、范圍和規模等方面存在差異,不同階層的社會交往對象和社會網絡中的成員更多的是與自己階層相同或相近者(22)邊燕杰:《城市居民社會資本的來源及作用:網絡觀點與調查發現》,《中國社會科學》2004年第3期;張文宏,李沛良,阮丹青:《城市居民社會網絡的階層構成》,《社會學研究》2004年第6期;張文宏:《城市居民社會網絡資本的階層差異》,《社會學研究》2005年第4期。。也就是說,城市居民也不可能無限地、自由地擴展自己的社會交往和社會網絡,也不可能與所有階層的人進行社會交往,建立社會網絡。由此,一方面,城市市民的社會交往作為參照物,其自身是不確定的,并沒有一個統一的特征,不同階層的城市居民的社會交往狀況不同,以之評判農民工的社會交往,正如以一個盈縮不定的尺子來衡量長短,其得出的結果自然是沒有太大價值的;另一方面,如果城市市民的社會交往同樣具有“同質性”特征,那么這與農民工的社會交往在實質上并沒有什么不同。由此,我們又如何去判定后者是有特殊性或異常性而名之為“內卷化”呢?

其次,正如城市市民的社會交往存在階層、職業、性別等差異,而不是一個統一的整體一樣,農民工的社會交往在整體上難道是統一的整體嗎?他們難道就不存在階層、職業、性別、年齡、民族等方面的差異嗎?如果他們存在著這些方面的差異,單純地在整體意義上用“內卷化”來描述和評判他們的社會交往,無疑既不準確又過于簡單化,在某種程度上阻礙了對農民工社會交往的深入研究。

最后,農民工的社會交往的同質化到底是什么變量造成的呢?是單單或全部由于他們的城—鄉移民身份所造成的嗎?還是由于其他變量,如階層、職業、民族等所造成的?或者說,是應該將農民工的社會交往方面的問題歸因于他們的移民身份,還是歸因于他們的階層地位或職業類別等變量?以及,在這些變量中,包括移民身份在內,各個變量所起的作用大小、途徑到底如何?這些問題,用內卷化概念研究農民工社會交往的研究都沒有回答,而這需要進一步的研究,這種研究必須建立在拋棄在整體意義上不準確地、寬泛地使用內卷化概念描述和分析農民工社會交往狀況的做法,而引入更多的變量,在嚴格的社會交往、社會網絡和社會資本理論的指導下進行。而當這些問題確定了,也就意味著我們能夠知道是該從改變農民工的移民身份方面著手,還是該從階層方面或其他方面著手,去解決農民工社會交往中的問題。

當然,本文并不是說農民工社會交往中較少與城市居民關聯這種現象是正常的,并不是說這種現象不是一個社會問題,也不是說這種問題不應該受到關注。本文只是認為,寬泛地使用“內卷化”概念對整體意義上的農民工群體的社會交往進行概括和判定是不準確和不妥當的。一來,這種使用并不契合內卷化的內涵,在內卷化概念已經被比較濫用的情況下,這樣做會使得內卷化概念更加失去了其應有的明晰性、合理性和對現實的回應力;二來,內卷化概念并不能完全概括農民工社會交往狀況,在某種程度上遮蔽了農民工社會交往狀況的實質,因為,當使用內卷化概念的時候,人們常常以抽象的農民工整體為主體進行討論,并以一個同樣抽象的、被認為是整體上統一的城市市民為參照系。

五、結 論

內卷化概念兼有事實判斷和價值判斷雙重內涵,預設了一個對比的參照物。由此,將內卷化概念運用于農民工的社會交往研究,或者說,認為農民工的社會交往“內卷化”了,是有疑問的。因為,一是,將城市市民的社會交往作為參照物,同樣具有同質性和有限性的農民工的社會交往并不能稱之為“內卷化”;二是,這樣做掩蓋了農民工內部的分化和在社會交往方面的差異;三是,對于農民工社會交往的狀況是由于移民身份所造成的,還是由于階層差異、職業差異、民族差異等其他變量所造成的,還需要進一步討論;最后,寬泛地使用內卷化概念對整體意義上的農民工群體的社會交往進行研究,會使得內卷化概念失去其應有的明晰性、合理性和對現實的回應力。