近現代傳統琵琶譜的用調機制

●莊永平

(上海藝術研究所,上海,201103)

引 言

近現代傳統琵琶譜的用調機制,主要指的是華秋蘋《琵琶譜》①(簡稱《華氏譜》,1819)、李芳園《南北派十三套大曲琵琶新譜》②(簡稱《李氏譜》,1895)、沈浩初《養正軒琵琶譜》(簡稱《養譜》,1929)[1]三譜的用調機制,它們,尤其是《華氏譜》與古代以來樂調的發展緊密結合在一起的。我國古代一直是以“樂調”一詞來概括現今所稱的調性與調式兩個方面。大約在唐及之前,較多的是以強調調式為主,至宋以后逐漸轉向以強調調性為主,以致最終產生了所謂“常用四宮”的運用。“常用四宮”就是指通常最多運用的四個調性,這是建立在我國以五聲或七聲音階為主基礎之上的,也就是宮、商、徵、羽四調性。但是,在建立“常用四宮”之前,我國調性的發展走過了一段較長的彎路。在(日)《三五要錄譜》的[琵琶旋宮法]中,載有:“為黃鐘自有正調,又以大弦為宮律,既像君,故自從本調。”③這是傳自我國唐武則天(624-705)敕撰的《樂書要錄》一書。此書所載的就是古今音樂全盤的通論,可以認為是唐代的學說,因而對研究唐代音樂有著重大的價值。問題是此書早已佚失僅存第五、六、七卷,好在這三卷被保存在(日)《三五要錄譜》中。據(日)林謙三在《東亞樂器考》中講到:“下文的琵琶旋宮,無疑是《樂書要錄》所記。現行本這旋宮法部分已亡失,而據《阿月問答》(鐮倉中期的音律書),可知其時尚存。《問答》云:‘《樂書要錄》第八卷琵琶(旋)宮法〔載《三五要錄》〕云云。’原來在第八卷里。”[2](P264)其實,唐時理論上的調性運用,是根據那時改變了的四弦四相琵琶定弦而來的。四弦四相琵琶就是古波斯傳入的“烏德”(oud)樂器在中國的稱謂。它原來的基本定弦是四度鱗次的“應鐘(si)、姑洗(mi)、南呂(la)、太簇(re)”,即定“變宮、角、羽、商”被稱為的“般涉調定弦法”。《樂書要錄》中將它改為“黃鐘(do)、姑洗(mi)、南呂(la)、太簇(re)”,即定“宮、角、羽、商”被稱為的“黃鐘均定弦法”。也就是把大弦(今稱為纏弦)升高小二度,其余三弦不變而成的。實際上這種定弦法在那時的實踐中是找不到的,④顯然,它僅是一種理論上的人為之作,是以大弦代表“君主”的思想,加入到了音樂中去,造成了樂調體系的一定混亂。而后,將這種琵琶上的定弦關系,移到了調性運用上成為“宮、商、角、羽”四宮,這就導致燕樂調的發展走到彎道上去了。正是由于唐代是以琵琶為主奏樂器,至宋及以后,主奏樂器又轉移到了吹管樂器的篳篥與笛上,于是,樂調運用也就發生了變化,最終達到以笛上“常用四宮”為主的局面。在四弦四相琵琶上,開始也僅是三宮運用,且大都具有雙重或三重調式性的特點。后來,轉移到篳篥再進一步轉到笛上,更因明代以來出現了長笛(曲笛)比短笛(即后來所稱的梆笛)低四度的轉移現象,這樣,一方面“常用四宮”的調性模式被肯定了下來,如今天的西安鼓樂、潮州弦詩樂、福建南音以及廣東音樂等傳統樂種中還在應用。另一方面,也產生了“正宮調”與“小工調”兩種命調系統的區別。

一、華秋蘋《琵琶譜》的用調機制

近代前華秋蘋《琵琶譜》是我國第一本正式刊印的琵琶譜,它對我國琵琶樂的發展,以及整個傳統音樂的發展,產生了極大的影響力。首先,來看看《華氏譜》樂曲用調與定弦的關系。在該譜卷上“正調圖式”(此調彈《十面》,南北派西板),圖中琵琶四弦標的是“合上尺合”,即唱名sol.do.re.sol,以當今a=“合”就是工尺譜中的“小工調”,譯成今天的調性即D調,正調用“合上尺合”似乎并未有錯。這里,比較迷惑人的是,由于傳統用調中是只標唱名而不標音名的,“上、尺、工凡”等都是唱名,但并沒有指出它們的具體高度。正宮調笛上的“合上尺合”,與小工調笛上的“合上尺合”,表面上看唱名相同,然而,實際前者高了四度。現在小工調系統的正調定弦“合上尺合”是Adea,D調;正宮調系統的“合上尺合”定弦應該是dgad1,G調。顯然《華氏譜》在定弦上是不可能采用正宮調系統定弦高度的。因為早在唐代中、后期,琵琶定弦由于與笛同調弦易斷,已經降低了四度,[2](P275)這樣,它所標的“合上尺合”只能是小工調系統的定弦。關鍵在于這個正調實際是正宮調,而定弦用的是小工調高度,這就產生出《華氏譜》在調性與定弦上的矛盾現象,這是從用調的三個調性排列上發現的。那就是“正調圖式”的諸曲,圖中琵琶四弦標的是“合上尺合”,即唱名sol.do.re.sol,正調G調;在該譜卷下“六調圖式”的《月兒高》曲,圖中琵琶四弦標的是“四尺工四”,即唱名la.re.mi.la,六調F調。而且,此曲留傳下來一直是用“大凡”(#fa)不用“凡”(fa)字,也就是運用雅樂音階的。再則,該譜卷上最后的“尺調圖式”(此調彈《普菴(庵)咒》),即今稱為的《小普庵咒》曲,圖中琵琶四弦標的是“上合四尺”,即唱名do.sol.la.re,尺調 G調。按常規此定弦是 re.sol.la.re,但纏弦定低一音以配合調性的主音,這在今天樂曲中同樣是存在的,例如,現今《倒垂簾》曲(G調)也是這樣來定弦的。由此,我們可以發現,該譜是[正調]G調;[六調]F調;[尺調]C調,如按小工調系統應該是[小工調]D調;[尺調]C調;[正宮調]G調。這樣,實際上就是正宮調系統的G調-F調-C調,對應小工調系統的D調-C調-G調。那為什么不把《華氏譜》的正調,視為是小工調曲笛上的第六孔正宮調,而視為是正宮調梆笛上的第三孔正宮調?這是因為如果是前者的話,也就沒有必要去作G調-F調-C調與D調-C調-G調的轉換,只要直接將三個調性標為D調-C調-G調即可。而且,更主要的是,這個“六調 F調”是處于小工調笛上的第五孔,它已突破了常用四宮(三孔、二孔、六孔、筒音)的運用范圍。其次,調性的運用還涉及到具體旋律用音的問題。例如,運用“尺調”C調(這里用小工調系統解釋,下同),定弦唱名仍為“合上尺合”,但通過音階相位用音的變化,即用D調音階上的bsi和fa兩音轉為C調的。這就是說,它采用的是“小工調”D調的固定調譜面,因此,這個bsi音在工尺譜中是用“下一”譜字的。正如此譜“正調”中就寫有“二品‘一’字為上一字,譜注‘上’”的提示;在《素串》《懶梳妝》曲的最后,都標注有“俱用上一字”的字樣;在《葡萄輪》曲最后 4個“一”譜字旁,都標有“上”字,這是指示用上一品的“下一”譜字(bsi)音,并不是工尺譜的“上”譜字。這些,均說明原來正調(小工調)的“一”(si),是琴上第一把位的中弦第3品,現在要用上一品的第2品,這就是比“一”(si)低半音的“下一”(bsi)了。其實,在卷上目錄后面的“正調圖式”的中弦第二品上下都寫有一個“一”字,其上面一個“一”就是“下一”。而對于子弦的高八度“乙”(si)字來說,傳統琵琶上都是按均孔笛的中立音來排品的,即所謂的“舊七品”。它只有一個品而不是兩個品,這樣就不可能像第一把位中,弦上分為“下一”與“一”兩音那樣。如果轉為 C調的話,首調唱名子弦第二把位高音“乙”的do就常稍偏高了,這是傳統樂譜與音階用音不夠縝密的地方。另外,以今天調性音階來說,轉為C調同時也應用子弦第二品“凡”(fa音,或稱“下凡”)的,但譜中并沒有“凡”與“大凡”的區分,到底在這些“西板”樂曲中用那音,看來也是約定俗成而不明確的。正是由于這些情況,《華氏譜》中很多樂曲都存在著如何來辨別所使用的音階用音問題。例如,卷上的“西板”樂曲中,只有《素串》《懶梳妝》是明確標用“下一”譜字的,其他樂曲是用“一”還是“下一”,就常需要斟酌了。尤其是“卷上”最后的大曲《十面》,由于傳統是用舊七品的,故無所謂用“乙”或“下乙”,以及中弦上“凡”與“下凡”之分了,現在按十二平均律排品就必須區分的。⑤另外,卷中的49首“西板”樂曲,都未指明“俱用上一字”,但實際上很多樂曲是用“下一”譜字的,這對后世這些樂曲的調式認定,造成了實質性的影響。下面有必要先來追溯一下工尺譜正宮調系統概念的由來。

“正宮”是隋唐以來形成的燕樂二十八個調名之一,而且是排列首位的調名,故而顯得十分的重要。正宮是由黃鐘宮移高大二度(太簇宮)而來的,也就是“真正的黃鐘宮”之意。當然,在《樂書要錄》中是以十一月配黃鐘宮的,移高大二度后就以正月配之,因而看來又是因黃鐘宮移配正月而得名的。至于正宮后面的“調”字,則是后來轉為工尺譜系統時才加上去的。宋的主奏樂器篳篥后來被轉移到了笛上,這時的笛是一種北方的短笛,也就是后來戲曲中用于梆子腔伴奏的梆笛,它比篳篥高了四度。更由于唐宋實際音高標準相差了大二度,可以理解是唐的正宮轉移到了宋的大食上。因此,如果比較起來的話,笛的筒音“合”字對應篳篥的第一孔“四”字(即大食),高了大二度。傳統稱“四”字調為正宮調,就是以篳篥為參照、以笛為本的。[3](P250)宋代篳篥以“正宮”配“合”字,由于有“勾”字筒音為徵為宮兩可。后元代短笛以筒音為徵,三孔為宮音,這樣“正宮”被移到了三孔上。到了明代,又由于昆曲崛起而啟用長笛(曲笛),長笛筒音比短笛筒音低了四度,因此,三孔的“正宮”又被移到了六孔上,注意!這里是既移動了調名也移動了音階。這樣,原三孔作宮稱為“正宮(調)”,現曲笛上“正宮(調)”就移到第六孔上,原三孔上的調就被稱為“小宮調”。因“宮”涉及燕樂調體系,“工”涉及工尺譜體系,但它們讀音相同,故以工尺譜字命名即為“小工調”了。為什么在工尺譜中有尺字調、凡字調等,卻僅把工字調稱為小工調;把四字調稱為正宮調?一方面正宮調是唯一被保留在小工調系統中的燕樂調名,作為正統樂調概念也同時被傳承了下來。另一方面,小工調的產生,即是站在元代短笛“正宮調”立場,是看不起后起曲笛上“小工調”的,故而賦予了一個“小”字。一直要到曲笛幾乎成為一統天下之后,樂調才以“小工調”系統為主,但是這個貶義的俗稱調名由此而遺留了下來,并沒有為它正名。其實,這個貶義名稱的“小”字由來,還可以追溯到隋代,那就是《隋書?音樂中》所載的:“譯又與夔俱云:‘案今樂府黃鐘,乃以林鐘為調首,失君臣之義,清樂黃鐘宮,以小呂為變徵,乖相生之道。今請雅樂黃鐘宮,以黃鐘為調首,清樂去小呂,還用蕤賓為變徵。”[4](P347)這就是隋唐燕樂后來發展衍變的大致情形。但是,有人認為這個“小”字是因“變宮音低于宮音,或者小于宮音而稱作‘小宮”(工)’調的。”[5](P3)從工尺調系統產生前后來看,似乎從未有將“變宮”稱為“小宮”的。現在的梆笛以正宮調(G調)為基調,曲笛以小工調(D調)為基調,《華氏譜》顯然仍停留在短笛的“正宮”調性系統概念之上,也就是“正宮調”處在笛的三孔位置上。但是,具體的定弦顯然又不可能定的那么高。更由于具體唱名并未能反映出定弦的實際音高,這才產生出這種矛盾的情況來。

另外,再從音階用音方面來看,正如上面所分析的,在《華氏譜》中,由于音階的用音不同,會造成具體調性運用的不同,如用“一”和“下一”音的區別等。因此,如何來界定是正調(D調)樂曲還是用“尺調”(C調)樂曲,這是比較棘手的。不過,從后世的一些樂種用音情況的反饋來看,有的樂曲可以在相當程度上反映出到底是運用了何種調性。因為這些樂種大都在歷史上多少受到《華氏譜》的影響。例如,廣東音樂正調(C調)與乙反調(bB調),前者唱名用 sol.la.si.do.re.mi.fa七聲;后者用 sol.la.bsi.do.re.fa六聲。像《華氏譜》中樂曲出現用“凡”和“一”的情況,這個“一”就是作“下一”解的。在琵琶上就是比正調(D調)低大二度的“尺調”(C調)運用。如果按照潮州弦詩樂的正調與重三六調,前者是用 sol.la.si.do.re.mi.fa七聲;后者用sol.la.bsi.do.re.mi.fa七聲,前者用清樂音階;后者用低大二度調的雅樂音階。就如《華氏譜》中樂曲出現用“凡、工、一”(或加“乙”)的情況,這個“一”也是作“下一”解的。因此,《華氏譜》中大約可以分為以下幾種情況:1.不用“凡、一、乙”,僅用五聲音階的,自然就是正調D調(以小工調系統論,下同)的運用。2.用“凡、工”,不出現““一、乙”的六聲音階,也是正調D調的運用。3.不用“凡”用“一”的六聲音階,也是正調D調的運用。4.用“凡、工、一、乙”七聲音階正調 D調的運用。5.用“凡、工、下一”,是尺調 C調的運用。6.用“凡、下一”或“乙”,是尺調C調的運用。7.用“凡、工、下乙”的,也是尺調C調的運用。[6](P97-107)以上幾種情況主要是注意“凡、工、一、乙”譜字。這 4個音的用與否、高與低的區別,這些還必須結合具體的情況,尤其是音程的進行來加以甄別的。例如,像后來《李氏譜》中《塞上曲》首段[宮苑思春],就是《華氏譜》中的《昭君怨》曲。但《華氏譜》曲中并未指明“俱用上一字”,曲中也未出現“工”字,這就猶如廣東音樂的乙反調運用情況,因此,可以肯定《華氏譜》中此曲是用尺調C調(譜中標六調F調)的。如果沒有《李氏譜》參照(實際上是約定俗成),至少要斟酌一番了。類似這種情況在《華氏譜》的樂曲中還真不少,有的本身就具有雙重調式性,必須仔細地來甄別。

除了上述情況,《華氏譜》中還有幾種變調的形式,主要用于大曲的。例如,《將軍令》用“合尺合合”(sol.re.sol.sol)定弦,標明“正宮變調”。其實仍是用正調小工調(D調),只是在保持子弦音高唱名不變的情況下,其他二弦或三弦與通常的小工調定弦不同而已。故而把“正宮”放在前面說明調性不變,把“變調”放在后面,說明其他弦的音高關系有變。同樣,標明“正宮變調”的有《霸王卸甲》和《海青拏(拿)鶴》,但與《將軍令》定弦不同,定“合四尺合”(sol.la.re.sol),實際僅在正調小工調(D調)基礎上,將老弦定低小三度而已。還有標“正宮轉調”的《普菴(庵)咒》曲,所謂轉調僅是為了樂曲尾聲演奏泛音“工”(mi),而將子弦放低大二度(即子弦放低“二字”),后來的演奏通常不作放低子弦處理,因為在連續的演奏中臨時調弦并不方便。

二、李芳園《南北派十三套大曲琵琶新譜》的用調

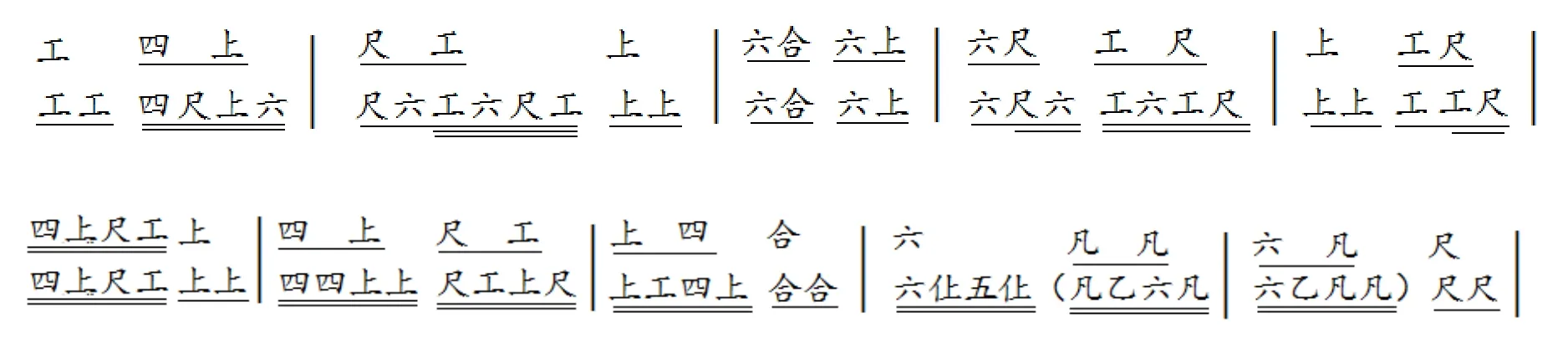

李芳園《南北派十三套大曲琵琶新譜》的用調,有一個顯著的特點,就是把不同調性的樂曲,全用正調(小工調)來記寫。他認為這樣做是為了方便看譜演奏,這當然是無可厚非的。就像我們今天將 C調、G調乃至 F調、A調的樂曲,全翻成D調譜面來演奏那樣。甚至今天有人提出將D調(通常是C調)作為固定調譜面,這自然有其方便演奏的一面,似乎是西洋廣泛采用固定調譜面,與我國傳統多用首調譜面的一種折中,但是,在轉調多且用調復雜的情況下,這種做法看來是并不可取的。《李氏譜》在“凡例”中就這樣寫道:“古法正調外,如《陳隋》《霓裳》兩曲,俱用商音尺調,彈著頗難記憶,茲皆譜作正調彈法,以免錯雜。”實際上所謂“彈著頗難記憶”,是那時人們對調性及其轉換還不夠熟練,經常難于把握有關的。這種情況楊蔭瀏早在《雅音集?第二集?琵琶譜》中指出:“《李(氏)譜》將《霓裳》《陳隋》兩曲,由尺調改譜正調,以為有利于彈者之記憶,且免錯雜之弊。此舉似甚不當。……茍一翻正調,則無復情趣,而難工矣。”[7](P90)例如,《華氏譜》的《昭君怨》曲,雖用固定調小工調D調譜面記寫,實際卻是首調尺調的C調。《李氏譜》的《塞上曲》也是作小工調D調譜面記寫的。后來如汪派傳人孫裕德演奏譜,是作固定調小工調D調譜面;[8](P235)汪派傳人衛仲樂演奏譜,是作首調尺字調C調譜面;[9](P96)汪派傳人程午嘉演奏譜,另作正宮調G調譜面記寫的。[10](P8)其實,用哪種調性記寫并不重要,重要的是曲中用音要符合本調性音階。也就是調性的調號音不能搞錯,該用升號或該用降號的不能錯亂。但在《李氏譜》中的有些樂曲,恰恰出現了一些錯亂的現象。正如曹安和在“影印李芳園《琵琶新譜》后記”中說:“李氏在凡例中提出《陳隋》《霓裳》(在《華氏譜》中稱為《月兒高》)兩曲,原為‘商音尺調’,并說他為使彈者易于記憶,都翻成正調(小工調)記寫。但李氏卻在移調記寫改作了正調之后,又在正調奏法的基礎上,加進了很多正調中所常用的‘工’音和‘五’音(即尺調中的‘凡’音與‘乙’音),因而破壞了原來的調性。在這些地方,我們在應用《李氏譜》時,仍需要參考他譜加以分析批判,而不能完全根據他原譜所列的記載。” 這里僅舉一例,如《青蓮樂府》的首段[清平詞]的前面幾小節:

《華氏譜》中未出現“乙”字,而且,作為正調是用“一”不用“下一”的。一般用“一”字以武板及其他隨手八板、雜板為多,《清平詞》是屬于雜板的。問題是如上例括號中的加花,顯然是用錯了音。雖然傳統琵琶第二把位的“乙”字是個中立音,如按今天十二平均律排品,要么是bsi要么是si音二者居一。后來平湖派傳人如吳夢飛、朱英與再傳弟子楊少彝,以及程午嘉、楊大鈞等,都是作bsi音處理的,顯然是受了《李氏譜》的影響。經筆者對此段旋律調式等方面進行了研究,認為此段不是文板曲,與《昭君怨》等曲不同,未必帶有委婉、哀傷的情感,運用“下一”(bsi)并不合適。而且兩曲猶如今大、小調式的區別,曲情顯然是不相同的。另一方面,不管是運用bsi或si音,還是運用舊七品的↓si音,由于與fa音的直接連接,尤其是造成增四度進行聽起來都是很不舒服的。實際上這里不應出現這種音程連接的加花,說明李氏在翻調運用上造成的加花失誤,一直影響了后來傳人們的演奏。筆者注意到《閑敘幽音琵琶譜》[11]不收此曲;《浦東琵琶譜》[12]中此曲名《清平調》與《華氏譜》相同但并未加花;《瀛洲古調》[13]《養譜》也不收此曲。后來的《汪派琵琶演奏譜》[14]套曲干脆不收[清平詞],另行作了組套,故而浦東派及汪派傳人大都未出現這一錯誤。

另一涉及調性關系的是《滿將軍令》與《漢將軍令》兩曲,《李氏譜》在“凡例”中說:“子、中、纏三弦同音,老弦較子、中、纏和(筆者注:“和”字可理解為“調”字)低四格作空“四”字音,其余各曲無論文武概用正調。”《華氏譜》卷下載有的《將軍令》曲,標“正宮變調”(此調彈《將軍令》),圖式標定弦為“合尺合合”(sol.re.sol.sol),它的調性如從定弦唱名的話就是小工調D調(如從調性的話《華氏譜》是正宮調G調),全曲開始的“四”(la)字在子弦第一相上。[15]《李氏譜》將《華氏譜》的《將軍令》曲名命為《滿將軍令》,以別于稍后出現的《漢將軍令》曲。《華氏譜》是用小工調唱名的“合尺合合”定弦,《李氏譜》將老弦看作是“四”字,也就是唱名“尺四尺尺”,定弦唱名移低了四度。也就是《華氏譜》用的是小工變調的D調;《李氏譜》用的就是正宮變調的G調,這是一種同主音轉調方式。這樣,《李氏譜》開始就不能用子弦第一相的mi音了,必然用第一把位第一品的la音,才能與《華氏譜》的旋律保持一致,這里面確實是比較困擾人的。因為《華氏譜》調性概念是正宮調(G調),而《李氏譜》旋律移高四度的調性也是正宮調(G調),前者的正宮調概念是不實的,從定弦上看是從小工調的;后者才是作同主音轉調,用正宮調定弦唱名來演奏。其間的玄妙楊蔭瀏早在《雅音集·第二集·琵琶譜》中,已揭穿了謎底:“本曲舊多彈工字變調,后人以其音低,無精彩,多改彈正宮變調。”[7](P22)筆者理解,楊氏所謂的“工字變調”,就是按《華氏譜》原來的旋律,調性(D調)是從小工調定弦唱名的第一相開始,感到音區偏低無精彩,故而移到了第一把位第一品上,也就轉為用正宮變調演奏,這是《李氏譜》順應大多數演奏者而作出的。又,陳澤民認為《滿將軍令》曲和《漢將軍令》曲,都是定的 EBee,[16](P297)其子、中弦音高就是根據《養正軒琵琶譜》(簡稱《養譜》)而來,看來不確。因為《養譜》中此曲用“小工變調二”,其譜中視圖的定弦用“合、四、尺、尺”(ABee),纏弦用“合”顯然是為了每段后面的“擊銅鼓”所設的。由于《李氏譜》的定弦音高與《華氏譜》相同并沒有變,仍是Aeaa,僅是將唱名從“合、尺、合、合” (sol re.sol.sol)轉為“尺、四、尺、尺”(re.la.re.re)而已。以今天來看是同主音轉調,調性從D調轉為G調,但請注意,這樣一來整個旋律譜面仍按原來的唱名演奏,只是整體移高了四度。如是定 EBee,子、纏弦要放低四度(a→e及 A →E),這在用絲弦的情況下,顯然弦的張力太松了,也不利于出音及鍛煉指力的作用。這里面涉及到同主音轉調等多種因素交叉在內,往往使人不易得其要領矣!

三、沈浩初《養正軒琵琶譜》的調性概念

沈浩初《養譜》中的調性概念,與《華氏譜》既有一致的地方,也有所區別。從上分析可知,《華氏譜》是在用調概念上從正宮調系統;但在定弦唱名上是從小工調系統的,這是工尺譜只標唱名不標音名,二者定弦唱名又相同,卻掩蓋了它們之間調性與定弦音高的不同。首先,《養譜》在其音位表附注中說:“小工調是以正工‘乙’字起,‘工’適當正工半調,其音階之高下,與正工迥然相反,故曰小工調,明寓敵體之意也。” 陳澤民著文認為:“就是說小工調是將‘正工(宮)調’的‘乙’音轉化為它的‘工’(si=mi),適當正工(宮)半調,即轉到小工調后,原來的正工(宮)調的‘上’字正好是小工調音列一半處的‘凡’字位置……《養譜》對小工調的來由作了解釋,但尚少闡明工尺譜中借用宮商譜命名的關系;小工(宮)即變宮的含義,所以這段注文是比較難以理解的。”[5](P1-7)筆者認為,所謂“適當正工半調”及“明寓敵體之意也”,即正宮調笛第三至第六孔首調階名排列是徵、羽、變宮、宮(soi.la.si.do),小工調笛則是宮、商、角、變(do.re.mi.fa)二者排列正好相反之意。音位表附注中又說:“凡轉調必將前調之‘乙’字作‘工’而定名,宜以正工為主此乃第七調(筆者注:這是把筒音計算在內,第六孔就是第七調);即以第六調(注:即第五孔)之‘乙’字作‘工’(注:后似缺‘為小工調’四字);其音適當正工‘四’字部位故名四字調。或以在小工調尺字部位故名尺字調者未免有誤,其泛音部位無論何調皆同上表故不再具。”第一個分號是正工調,第二個分號是小工調,后面即是四字調。其實,沈氏是運用民間的笛上“隔指翻調法”,即兩指間(大二度)隔一指孔,為大三度距。在翻調時,以小工調上某一字為新調的“工”字,作為新調的調名;或以正宮調上某一字為新調的“五”字,作為新調的調名來翻調。如以小工調笛第四孔是“尺”字,以“工”字代“尺”字翻調,就是尺字調,宮音在下大三度第二孔“乙”字孔,以此類推,但有的孔位調性高低有出入,現不贅。同樣,以高四度的短笛來翻調原理相同。這樣,沈氏將小工調系統的第七調(第六孔叉口之法吹奏之音)視為正工調,而非《華氏譜》正宮調系統梆笛的三孔位置。問題是沈把正宮調笛“五”字翻調法用于小工調笛上,這樣,第六調“乙”字作“工”字(即“變宮為角”),也就是如上表中《養譜》→六=小工調工→上。但無論是正宮調笛或小工調笛,作為以三孔為基礎調的正調,可以不必采用這種“隔指翻調法”的,但沈氏則努力去套用,實際上是站在小工調笛六孔位正宮調立場上所為的。同樣,四字調《養譜》→凡=小工調凡→尺,也就是以第五調之“四”字,對應《華氏譜》的“乙”字轉為“工”字(即“變宮為角”),其下方二孔為小工調系統的尺字調。但是,我們可以發現,關鍵是《養譜》的譜字排列與《華氏譜》相差了一位,以第六調來操作產生小工調的,因此沈要下降一位(即五孔)來操作。正如上述,由于工尺譜是只標唱名不標音名的,而且,如是將譜字用于音名,就常高于唱名一調。

如正宮調笛 g1(可視為“六”字)對應“凡”字;小工調 d1(可視為“尺”字)對應“上”字。但也可視為是笛的按指高于琵琶一位的緣故,如《華氏譜》是笛上按“五”字發下一孔“六”字之聲;《養譜》如琵琶上直接按“六”字發“六”字之聲,故而相同字音《養譜》比《華譜》高了一孔(大二度)位。總之,實際上沈氏是想調和《華氏譜》正宮調系統,與琵琶上小工調系統的矛盾。然而,在已經是小工調一統天下的沈氏時代,再作這樣的轉換解釋似乎沒有這個必要,而且還要下降一位來操作,因此,沈氏的這種解釋就很難為今人所理解了。另外,沈氏認為小工調因是正工半調而得名的解釋也不甚合理。當然,沈氏也是由于《華氏譜》的“名”(調名)與“實”(定弦)不符而作出的解釋,實也無可厚非。

結 言

綜上所述,近現代傳統琵琶譜的用調機制,受到了古代以正宮為代表的燕樂調的強大影響。正如邱瓊蓀在《燕樂探微》中所說的:“今日之樂,不論昆弋皮黃,管弦雜曲,其樂調無一不是隋唐燕樂調之遺,可斷言也。”[3](P1)這一論斷是非常正確的。從《華氏譜》所接受的正宮調系統用調概念,就可以充分地反映出這一點來。但是,在《華氏譜》時代,又不得不受到后來轉為小工調系統的強大影響。這就是由明以來被譽為“一代腔皇”昆曲的出現,致使以前的燕樂調系統產生了瓦解,使得以工尺譜為代表的小工調系統一統天下。這一進程就是以昆曲主奏樂器曲笛(長笛)的應用,才使之前燕樂正宮(調)系統被打破,形成了小工調系統。之后,不僅笛上的均孔律被擴大應用,也影響了諸如琵琶上所謂舊七品的產生等。當然,在琵琶的中低音區,還未受均孔笛律的影響來排相、品,說明其他樂器在受笛的均孔律的影響方面,常常也是一種權宜之計。而且,在這兩種調性系統的過渡階段,使得其他樂器在用調的概念上,出現了兩種調性系統互相矛盾的現象,這以《華氏譜》的用調最為典型。一直到《養譜》的20世紀二三十年代,這種影響還未完全消除。對于繼《華氏譜》后最重要的一本琵琶樂譜《李氏譜》的用調情況來分析,這兩種調性系統的糾葛基本已不復存在。不過,李氏在對如《夕陽簫鼓》(李氏稱《潯陽琵琶》)的正宮調翻成小工調雖無大錯,但對小工調系統中的正宮調的認識,看來也是沒有多大把握的,故而有意避免出現這一名稱。其實,《華氏譜》中也僅提到正調而不提正宮調名稱的。另外,《李氏譜》將尺調C調用小工調正調D調來記寫,也不免產生出一些謬誤來。這些,均說明那個時代對調性運用及其轉換方面還是很不成熟的。到后來《養譜》的作者可能發現了《華氏譜》中用調概念與定弦方面的這種矛盾,故而在解釋中力求將這兩種調性系統加以調和,于是,就生發出一大段理論來,但是,對于今人來說,這種論述常出現了雙重標準,本身的解釋也有矛盾之處。因而,一方面似乎給人有多此一舉、畫蛇添足之感;另一方面常又使人摸不到頭腦。直到西洋音樂理論進入我國推廣后,對調性的運用以及轉調等逐漸明確了起來。現在的問題是,如何用現代的音樂理論,來打通古代以來傳統的用調體系,使之能溝通古今二者音樂理論,更好地為今天音樂的發展服務。

注釋:

①前后有三種版本:初版,在扉頁右上方有“嘉慶已卯(1819)銹”的題簽,中間是“琵琶譜”三個大字譜名,左下方有“小綠天藏板”的落款。二版,扉頁中間仍為“琵琶譜”三個大字名,右上方有“光緒丙子 (1876)年”的題簽,左下方有“文琳書屋藏板”的落款。三版,民國十三年(1924)版,封面題有“南北二派秘本琵琶譜真傳”的譜名,下面分別寫有上冊、中冊、下冊字樣。扉頁除了中間的“南北二派秘本琵琶譜真傳”的大字譜名外,右上方有“天韻廔藏本”的題簽,左方有“天韻廔珍藏,觀文社印行”的落款。

②李芳園《南北派大曲琵琶新譜》,1895年,音樂出版社 1955影印出版改用《南北派十三套大曲琵琶新譜》。

③上海音樂學院中日文化交流中心藏有影印件。

④在《三五要錄譜》中僅理論文字部分提到,在實際樂曲解譯中沒有這一定弦法。另(日)林謙三《東亞樂器考》制表的唐代28種定弦法中,也沒有此種定弦法。

⑤第二把位高音 c2僅用一品故不分上下,直到現代琵琶演奏家衛仲樂,才首次將此曲開始段落的調性、調式,作了合理的安排,以致現在幾乎全按衛氏的處理為準。