互文整合,依“體”潛行

湯苗苗 徐彬彬

古代白話小說是我國古典文學中的瑰寶,在初中語文教材中占據重要的地位。如何將古代白話小說的價值通過語文教學發揮出來,是語文教學工作者和研究者關注的重要問題。許多語文教師在教學實踐中淡化了古代白話小說的文體和文本特質,使得閱讀教學陷入僵化。筆者試圖借“互文性”閱讀理論,進行單元整合教學,以期在正確把握古代白話小說文體特征的同時,實現有效的閱讀教學。

一、“互文性”閱讀理論

法國符號學家克里斯蒂娃提出了“互文性”這一概念,她認為,“任何作品的文本都像許多行文的鑲嵌品那樣構成的,任何文本都是對其他文本的吸收和轉化”。基于這樣的理論,我們可以發現,任何一個文本周圍都會有一張由“參照文本”和“參照意義”構成的“網”,在這張網絡中相互參照、豐富完善、建構生成。古代白話小說在小說這一體式中占據獨特的“位置”,它自己獨有的文本特質,也可以在與其他作品的參照中凸顯出來。

所以在語文教學中,教師應該讓自己和學生的視角從傳統的關注單一文本的局限中解脫出來,重新整合,帶領學生突破單篇閱讀、主題閱讀的單一組元結構,實現文本之間、單元之間的彼此勾連,建構多元、多維的結構化的互文關系。

用學術化的語言來說,互文性閱讀教學“是語文教師因教學需要適當引入歷時或共時的文本(下文簡稱‘引入文本),與當前學習的課文(下文簡稱‘目標文本)共同構成相互關聯的互文本;在互文本的相互映照下,引導學生積極與目標文本對話,挖掘目標文本多重的、隱秘的意義”(劉英《過猶不及,適度而為——談互文本解讀的界限》),實現文本閱讀的最大化效益。這種“引入文本”,既可以是單篇作品,也可以是單元整合,還可以是群文閱讀。

二、單元關聯,凸顯古代白話小說的文體特質

部編版語文教材采用“人文主題”和“語文素養”的雙線組織結構。很多時候,語文教師只注意到一個單元內各篇文章之間的關聯,卻常常忽略不同單元之間也有這種勾連,進而也可以借助“互文性”理論實施閱讀教學。

“從某種意義上說,中國古代小說文體及文體觀念與現當代小說文體及文體觀念分別屬于跨文化的兩種不同文學現象。從比較文化和文學的理論來看,既不能以一種文化文學觀念來認知另一種文化文學事實或現象,更不能以一種文化文學價值標準對另一種文化文學事實或現象進行價值判斷。因此,我們應該在借鑒西方近現當代小說文體觀念和理論的同時,努力回歸中國小說文體之本體存在。”(譚帆、王慶華《中國古代小說文體流變研究論略》)所以,在閱讀和教授古代白話小說的時候,我們在借鑒西方近現當代小說文體觀念如“人物”“情節”“環境”“敘述視角”等的同時,也應該關注這兩種不同的小說形態在這些方面上呈現出的“同而不同”的個性特質。

這里,筆者以部編版《語文》教材九年級上冊第六單元(中國古代白話小說單元)為“目標文本”,以歷時文本——第四單元(現當代短篇小說單元)為“引入文本”,建立起一種跨單元的文學閱讀與對話,帶領學生以更廣闊的閱讀和思考視角觀察“現當代短篇小說”與“古代白話小說”碰撞出的火花。

1.情節

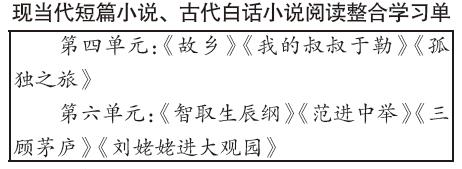

現當代短篇小說、古代白話小說閱讀整合學習單

第四單元:《故鄉》《我的叔叔于勒》《孤獨之旅》

第六單元:《智取生辰綱》《范進中舉》《三顧茅廬》《劉姥姥進大觀園》

思考題:

同樣是小說,《故鄉》和《智取生辰綱》在“小說三要素(情節、人物、環境)”和“敘述視角”方面既有個性(不同)又有共性(相同)。完成任務,做好記錄,并交流展示。

①梳理《故鄉》《智取生辰綱》的關鍵情節,制成思維導圖。

②兩篇小說的情節有自己的特點:

③你的發現是否適用于兩個單元中的其他小說?聯系課本里其他的現當代短篇小說和古代白話小說,加以驗證或補充。

第一和第二題的用意在于引導學生梳理小說情節。

《故鄉》的情節相對簡單,主要集中在三個場景:回鄉路上、故鄉見聞、離開故鄉。《智取生辰綱》的情節較為復雜,小說圍繞生辰綱的爭奪,采取了明暗結合的雙線結構。明線為“謹慎押送矛盾重重;販賣棗子放松警惕;阻攔買酒引發眾怒;同意買酒痛失生辰綱”。暗線為“精心設計一路尾隨;喬裝賣棗引魚上鉤;假裝喝酒麻痹對方;佯裝爭酒巧妙下藥”。這兩條線相互交織,將情節組織得環環相扣。

第三題是以“篇”帶“面”——以一篇文章帶出整個單元的特征。

在以這兩篇文章互文參照比較之后,又聯系課文里其他現當代短篇小說和古代白話小說,加以驗證或補充情節特點。下面是一個學生的作答:

如第四單元的另外一篇文章《我的叔叔于勒》,它的關鍵情節也不是特別復雜:乘船去塞班島——遇到于勒,發現他成了窮光蛋——避而不見。再比如第六單元的《三顧茅廬》,單單就一個“拜訪”的情節,作者就設置種種障礙:第一次遇到的是諸葛均,飄然離開;第二個遇到童子,告知還在睡覺;第三次諸葛亮轉了一次身,又睡過去。直到第四次,諸葛亮才正式亮相。

這三道題總的目的是“整合”。

對比兩個單元的小說篇目,學生會發現,現當代短篇小說、古代白話小說雖然都有“情節”這個要素,但還是有各自的特點:我國古代白話小說注重情節,一波三折,在波瀾起伏的情節中塑造人物;而在許多現當代小說中,情節漸漸被淡化,不再特別強調故事的曲折復雜,也不再強求其完整性。如《故鄉》里“我”與閏土、楊二嫂之間的互動,都是日常瑣屑的、近于散文化的記敘。所以,閱讀古代白話小說一定要特別關注它的情節是怎么發展的,故事是如何環環相扣的。

通過這樣的“三步走”,學生也可以發現現當代短篇小說、古代白話小說在人物、環境和敘述視角這三個方面的不同。

2.人物

對這兩個單元進行互文分析,學生會發現無論是現當代短篇小說還是古代白話小說,其直接刻畫人物的方法上都有語言描寫、動作描寫、外貌描寫等,它們最大的區別體現在心理刻畫上。現當代短篇小說重視心理描寫,寫得非常細致,富有層次感,而古代白話小說對人物心理表現得相對淺顯,往往是“蜻蜓點水”,常常以“尋思”“惱”“癢”等模糊的詞一筆帶過。用兩個單元內其他文章去印證也可以說明這樣的規律。比如《孤獨之旅》對杜小康“孤獨”的心理狀態刻畫得非常細致,用大量的文字去描繪他的孤獨;而在第六單元,就很少能發現心理刻畫。

所以,心理活動的描述常被認為是中國現當代小說對于古代小說產生進步的重要標志,古代白話小說的人物心理大部分是流于淺層,是可以直觀感知的。閱讀古代白話小說,在心理刻畫上可以不必像閱讀現代短篇那樣反復琢磨,探究其背后的意蘊。

3.環境

對這兩個單元進行互文分析,學生會發現相較于現當代短篇小說,古代白話小說中直接、細膩的自然環境描寫也很少見。我們來看這兩個單元中兩篇文章的片段。《故鄉》開頭的環境描寫是:

時候既然是深冬;漸近故鄉時,天氣又陰晦了,冷風吹進船艙中,嗚嗚的響,從蓬隙向外一望,蒼黃的天底下,遠近橫著幾個蕭索的荒村,沒有一些活氣。我的心禁不住悲涼起來了。

現代小說非常重視景物描寫,往往借助景物來烘托氣氛、刻畫人物、表現主題,不吝惜在景物渲染上的筆墨,經常寫得濃墨重彩。小說一開頭,作者就用極其陰暗的冷色調極力渲染那種悲涼的氣氛,用凄涼的景來表現一個“文明人”內心的失落與哀傷。

再看《智取生辰綱》里的景物描寫:

五月半天氣,雖是晴明得好,只是酷熱難行。

天氣未及正午,一輪紅日當天,沒半點的云彩,其實十分大熱。

石頭上熱,都疼得不能走路。

可以發現,表現“熱”的程度,古典小說里是用“酷熱難行”這樣比較簡短、含糊的詞或短句匆匆帶過。現當代小說中景物描寫的細膩、鋪陳和層次感, 在古代白話小說中是很難見到的。

學生通過兩個單元作品間的互文印證,還得到如下補充:現當代短篇小說的環境描寫還有個獨特的作用——象征。如《我的叔叔于勒》里的海與船,海的洶涌和船的顛簸有可能就是在暗示菲利普一家搖搖欲墜的生活和希望,成了一種隱喻。現當代短篇小說里的環境描寫體現的主觀色彩是非常強烈的,而古代白話小說的景物上“客觀色彩”比較多,景物對于小說的意義往往體現在“推動情節”上,如《智取生辰綱》里的“熱”就是用來一步步推進“取生辰綱”這個情節的。所以閱讀古代白話小說要格外重視環境描寫對情節發展的意義。

4.敘述視角

“視角”指敘述者或人物從什么角度觀察事件。觀察的角度不同,同一事件會出現不同的結構,富有不同的意味。小說中的敘述視角一般可分為第一人稱視角、第二人稱視角、第三人稱視角(全知視角)。

對這兩個單元進行互文分析,學生會發現古代白話小說和現當代短篇小說在敘述視角上也是有差別的。第四單元的課文中既有第三人稱,又有第一人稱,而第六單元中的敘述視角則一概是全知視角。所以有人研究得出:“中國古代的白話小說形成了自己既不同于同時代西方的小說也不同于中國古代文言小說的獨特敘事風貌,即以第三人稱的全知敘事為主而缺少第一人稱敘事的典型。”而這種視角的選擇,與“章回體”的文體特點是離不開的,中國古代白話小說大都是借用一個全知全能的說書人的口吻來敘述的。

三、拓展關聯,探求古代白話小說文體流變的特點

部編版教材要求語文閱讀教學從課內延伸到課外,形成“教讀—自讀—課外閱讀”三位一體的教學體系;重視知識能力系統的建構,文章選編采用“1+X”模式,旨在幫助學生擴大閱讀量。教材的推薦書目中,第六單元對應的必讀名著有《水滸傳》和《儒林外史》。教師也可以根據《劉姥姥進大觀園》和《三顧茅廬》兩篇自讀課文來推薦《紅樓夢》和《三國演義》。

在推薦閱讀的基礎上,筆者設計了一節拓展閱讀的整理課,用《三國演義》《水滸傳》《紅樓夢》《儒林外史》四本名著的不同選段進行互文參照,引導學生探求古代白話小說文體流變的特點和規律。通過互文整合的分析,學生發現同樣是古代白話小說,不同階段也呈現著不同文體的特點。

1.語言特點的轉變

古代白話小說由唐五代的俗講和宋元“說話”發展而來,與文言小說相比,通俗淺顯是白話小說語言的主要風格。但是通過互文比較可以發現,白話小說中早期的《三國演義》中文言文的跡象還非常明顯,而到了《紅樓夢》,已經完全是口語化的表達了。古代白話小說還有一個突出的特點是帶有方言色彩,如《水滸傳》中出現的“篩酒”之類的詞語。有學者指出:“方言是小說之母,沒有廣大地區、廣泛使用的方言,也就沒有白話小說。”“方言所傳達的地方文化、風俗、人情,以及在獨特的風土人情中產生的獨特人物性格和人物命運是白話小說藝術的核心。”(孟兆臣《小說與方言——白話小說研究領域的一個重要命題》)

2.心理描寫的改變

由前述探究已知,古代白話小說不重視心理描寫,但它在發展到后期時,這個特點也在悄然改變。如在《紅樓夢》第三十四回中,曹雪芹是這么刻畫林黛玉的“五內沸然”:林黛玉之前錯怪賈寶玉,寶玉托晴雯送絹子表明心意。兩人情投意合,可喜;不知未來兩人結局如何,滿心迷茫,可悲;如果寶玉對黛玉沒有情意,只為送帕子,可笑。古代迫于禮教和社會壓力,男女不能私下傳遞信物,被人發現后果嚴重,黛玉知道寶玉對自己的情意,而自己卻常常為此煩惱心思不定,為自己的錯怪而愧疚——心理刻畫已經非常曲折、別致、深入。

3.人物性格塑造的改變

《三國演義》繼承了史書微言大義的特點,通過只言片語表明人物的性格或作者對這一人物的評價,而且人物性格前后基本沒有變化,如其中諸葛亮的形象是“多智近妖”;《水滸傳》的人物性格也缺少變化與豐富性;《儒林外史》對各色人物性格的刻畫更為真實;《紅樓夢》則完全拋棄之前小說人物類型化的弊端,主要人物的性格都是多面的、立體的。

綜上所述,互文整合閱讀教學需要教師對文本有有效的重構和開發能力,以及進行單元勾連的意識。互文式閱讀在實踐中可以變成一種輻射式的思維活動,在前后對照、縱橫交錯中,教師完成了對教材的超越,也帶領學生完成了對古代白話小說文本的解讀。但是值得注意的是,在平常的教學中,必須要把握好“引入文本”和“目標文本”在內容與情感表達上的平衡點,也要處理好與學生認知體驗、思維水平之間的勾連點,這樣才能真正讓古代白話小說教學脫離“僵化”的局面。