我國大城市養老服務的特點和發展策略

王杰秀 安超

破解大城市“養老難”涉及億萬老年人及其家庭的生活福祉,是當前養老服務領域最重要、最迫切的問題之一。本文基于相關文獻和統計數據對“大城市養老”進行了概念界定,并系統梳理歸納了大城市養老服務面臨的挑戰和相對優勢,最后,結合國際和地方實踐經驗,提出大城市養老服務發展的綜合性框架。

一、大城市老齡化的主要特點

大城市是一個相對模糊的概念,而非邊界清晰的標準。在本研究中,凡城區常住人口超過500 萬,經濟發展水平較高、人口相對稠密、家庭結構小型化趨勢明顯的城市,均屬于大城市的概念集合。“大城市養老”進入政策研究視野,直接起因于“一床難求”與資源閑置并存的供需錯位現象,而隱伏在“錯位”背后的,是大城市人口老齡化趨勢及其與經濟增長、人口流動、家庭變遷之間的交互影響。

(一)經濟意義上的“漸富速老”

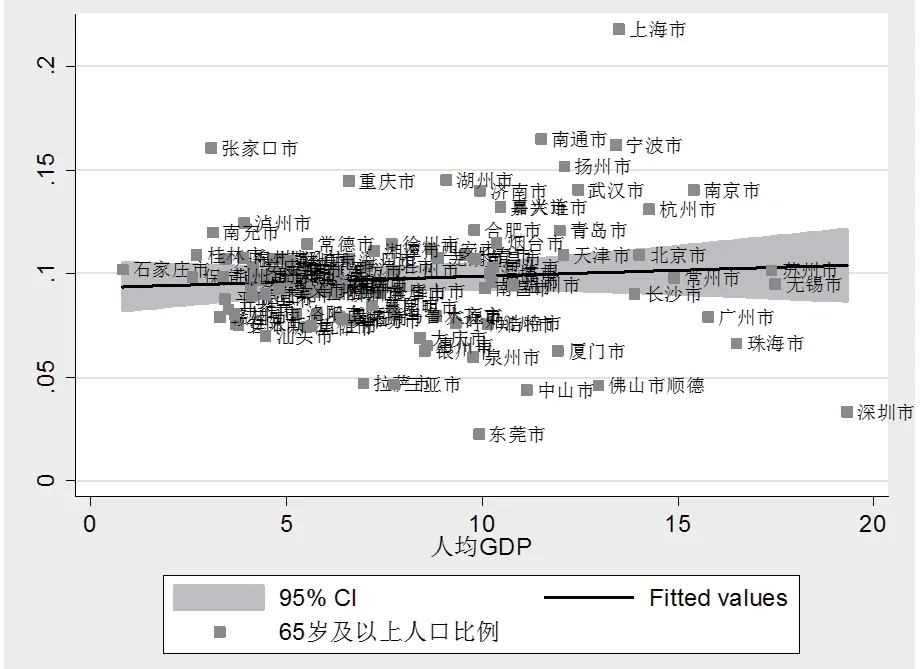

其一,縱向來看,我國大城市人口老齡化呈現“漸富速老”的趨勢特征。發達國家和地區多為“先富后老”或“邊富邊老”,與之相比,我國大城市普遍是在經濟發展的起跑階段步入老齡社會的。換言之,北京、上海等大城市的老齡化程度正在快速逼近甚至超越發達國家的大城市,但經濟實力還有不小差距。例如,美國紐約2018年人均GDP 達到7.35 萬美元,65 歲及以上人口比例為16%,而上海2018年人均GDP 才首次突破2 萬美元,65 歲及以上人口已達到336.90 萬人,占戶籍人口的23.0%。其二,橫向來看,全國各大城市的人口老齡化和經濟發展水平存在較大差異,導致經濟財富與人口老化的相關性較弱,即“初富未老”“初富已老”“未富先老”“未富未老”等各種“人口-經濟”形勢并存。世界范圍內,經濟富裕程度和人口老化之間呈現比較明顯的正相關性(王杰秀、安超,2018),但中國城市的經驗數據并不完全吻合于全球人口演進規律。如圖1 所示,基于104 個中國城市的人均GDP 與老齡化率(65 歲及以上人口比例)擬合的回歸曲線相當平緩,多數城市集中在“中高度老齡化-中低水平人均GDP”的區間,說明中國大部分城市處于“未富先老”狀態,只有北京、上海、南京、杭州等經濟發達城市屬于“初富已老”集群。

圖1:中國部分城市人口老齡化程度與人均GDP(2018)散點圖

(二)人口流動引致老齡化分異

改革開放以來,我國人口分布經歷了持久而劇烈的變遷,使城市間人口老齡化程度出現較大差異。根據人口流動對老齡化進程的影響,可以將中國大城市分為三類:一是老人數量多、人口拉力弱的大城市,如沈陽、哈爾濱等,這些城市曾經是人口密集的工業重鎮,但隨著經濟衰退、就業機會減少,大量年輕人外出謀生,導致老齡化日益嚴重;二是老年人口規模龐大,但自身經濟發達,對青壯年人口具有很強的吸引力,如北京、上海、南京等;三是老人數量少、人口拉力強的新興大城市,以深圳最為典型。很明顯,第一類大城市的人口老齡化形勢尤為嚴峻,解決起來也最為困難;第二類城市的人口老齡化是經濟社會發展的產物,應對老齡化的能力較強;第三類城市老齡化問題暫未凸顯,擁有較長的機會窗口期。

(三)低生育率、家庭小型化與家庭養老功能削弱

中國大城市人口生育率普遍較低。第六次人口普查數據顯示,全國總和生育率(城市)為0.881(全國總體數據為1.181),北京為0.704,上海為0.713,天津市僅0.844,重慶為0.853①國家統計局,http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm。,甚至低于紐約(1.65)、倫敦(1.73)、東京(1.21)等城市。生育率低迷不振,是人口政策、高撫育成本、女性受教育程度和勞動參與率提高等多方面因素造成的。就社會心理而言,新生代家庭特別是年輕女性害怕生育潛在的高風險和不確定性(洪小良、尹德挺、馬小紅,2018)。

隨著人口生育率持續走低,大城市家庭結構日趨核心化、小型化,后果是家庭養老功能的不斷弱化。“多代同堂”家庭在大城市中越來越少見,由一對夫婦及未婚子女組成的核心家庭則成為主流。六普數據顯示,全國城市地區一代戶、二代戶比重分別達到41.17%、47.16%,三代及以上戶僅占11.67%(農村地區的比例分別為29.77%、47.54%、22.69%)。在北京、上海等大城市尤其如此,從結構上看,北京一代戶、二代戶比重高達51.44%、39.24%,上海的數據分別為47.04%、42.20%;從規模上看,北京三人戶以下的家庭占比高達80.04%(2017年),上海戶均人口由1978年的3.77 人下降到2017年的2.66 人。②國家統計局,http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm。這意味著,在家庭層面,老年撫養比例失衡的局面已難逆轉,依靠親屬關系網絡無法解決日益增多的照護需求。

綜上,大城市人口老齡化特征可歸結為:(1)經濟相對發達但人口老齡化與日俱增。北京、上海等一線城市在人口老化深度上正在迅速趕超東京、紐約等國際都市,但在財富積累和發展水平方面仍有較大差距,屬于典型的“漸富速老”。同時,我國城市間的“人口-經濟”形勢極不均衡,多數城市扎堆于“未富先老”區間。(2)老年人口基數大,勞動力凈流入對老齡化的緩解作用有限。隨著勞動力的持續流入,大城市常住人口老齡化程度有所下降,緩解了養老金、醫療保險、公共服務等領域的財政危機,但大城市的社會贍養壓力并未消失,而是被暫時遮蔽。一則,在居家為基礎的養老格局下,非戶籍常住人口也有贍養老人的負擔,其家庭養老資源不用于消化當地戶籍老人的照護需求,故此,大城市戶籍老年撫養結構失衡不會因人口凈流入而得到根本性解決;再則,獲得戶籍的新市民多為青壯年,其父母也多屬于初老族,但當這些老人步入高齡并隨子女遷居城市,無疑會進一步加劇大城市養老難。此外,隨著公共服務均等化的不斷推進,大城市社會養老資源最終會向非戶籍人口完全開放,屆時越來越多的非戶籍勞動者在退休后將選擇就地養老,從而加速大城市老齡化進程。(3)家庭結構小型化導致家庭養老功能持續弱化。中國家庭形態正發生明顯變化,包括規模縮小、生養意愿偏低、與社區的聯結轉弱等,加之大城市人口流動性更高,市場滲入社會程度更深,中國大城市“家庭”的養老功能不可避免地被削弱,已經很難在微觀層面消解由人口年齡結構失衡產生的宏觀贍養壓力。

二、大城市養老服務的優勢與劣勢

大城市發展養老服務,既有中小型城市、農村地區不可比擬的先天優勢,又面臨諸多資源瓶頸和制度障礙,只有認清形勢、立足實際、揚長避短,才能事半功倍破解大城市養老難題。

(一)供需結構性失衡錯位

空間布局不匹配、層次分布不對位、項目內容不適配,是我國城市養老服務面臨的三大結構性供需矛盾,導致老年人“住不上、住不起、住不好”現象突出。

一是空間矛盾,表現為中心城區“一床難求”與郊區“床位空置”并存。老年人安土重遷,不愿離家養老。民政部政策研究中心2018年開展的全國性入戶調查顯示,超過八成受訪老人傾向于居家和社區養老,但相應服務的有效供給嚴重不足,老人很難找到“家門口的養老院”,這一現象在大城市核心區域尤為明顯。以北京為例,城六區擁有66.2%的老年人口,但只占有全市32%的公辦養老床位,特別是核心功能區公辦養老機構床位僅占全市公辦養老機構床位數的4.9%,而城市功能拓展區、城市發展新區和生態涵養發展區占比卻分別達到了27.5%、41.8%和25.8%。機構空間布局與養老需求分布的錯位脫節,導致公辦養老機構入住率由城區向郊區遞減:核心區為95%、拓展區為80.7%、發展區為41.6%、涵養區為33.9%。與核心區的“排隊入住”形成鮮明對比,遠郊區養老機構門庭冷清,床位空置率高。如延慶區公辦養老機構平均入住率僅為19%,順義區為25%,懷柔區為25.4%(北京市民政局,2016;林雷、劉黎明,2019)。

二是層次矛盾,表現為養老機構檔次的“啞鈴形”分布。我國是典型的“未富先老”社會,老年人口購買能力整體偏弱,但養老服務市場供應卻呈現兩端有余、中端不足的“啞鈴形”分布:一邊是條件好但價格昂貴的養老地產、養老旅游、養老公寓等高端形態大量涌現,另一邊是價格低廉但設施簡陋、服務業余的低端養老院普遍存在,唯獨中端養老服務機構嚴重不足。這種供給格局與實際需求層次分布極不匹配,致使占比最大的普通家庭老年人的養老需求無人問津。據調查,北京第一社會福利院床位達到1100 張,而排隊登記的老人一度超過了10000 人;上海靜安區公辦民營的樂寧老年福利院有167 張床位,雖然價格達到4000 ~5000 元/月,且僅對靜安區戶籍老人開放,但仍出現了一個床位等十年的情況。

三是內容矛盾,表現為專業化養老服務供不應求。由于多數社區養老機構不具備提供護理服務的基本條件與能力,許多失能失智老年人被擋在門外。此外,當前社區養老服務多由社會組織承接,他們很難長期深耕于某一專門領域,常常要根據政府購買服務需求變化來調整其業務方向,以便能夠不斷拿到項目,維持組織運營。這就使社區養老服務的專業化程度整體偏低,服務輸送沒有對準重點人群、核心需要,多面向健康活力老年人,提供一些文體娛樂、健康講座、興趣輔導等錦上添花的初級服務。例如,北京70%的床位屬于完全自理床位,能夠提供介護服務的床位大量短缺(高曉路、顏秉秋、季玨,2012)。

(二)土地稀缺、寸土寸金,養老用地難落實

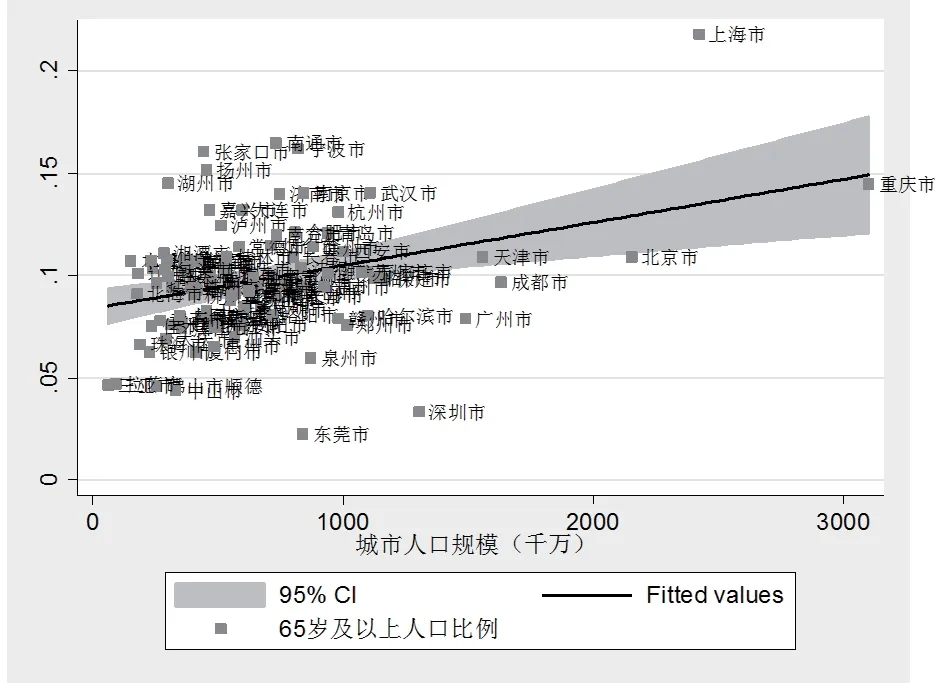

1994年國務院發布《國務院關于深化城鎮住房制度改革的決定》,以權力下放為特征的住房商品化全面鋪開(王振霞,2018),大城市土地價格經歷了大幅度持續上漲。如圖2 所示,中國城市綜合地價水平與人口規模呈現較為顯著的正相關性。大部分城市聚攏在“人口少-地價低”的區域,而北上廣深等超大城市的綜合地價水平明顯高于這一城市集群。據統計,2019年第3 季度,北京、上海、廣州、深圳的綜合地價分別達到69495 元/平方米、28202 元/平方米、29192 元/平方米、29447 元/平方米。①中國地價信息服務平臺,http://www.landvalue.com.cn/Lvmonitor/Index。

高地價使大城市土地資源很難自發流向盈利水平整體偏低的養老服務業,因為無論是市場主體還是地方政府,將稀缺的土地資源投入高回報領域,都是符合經濟理性的選擇。在這種情況下,“用地難”越發成為制約大城市養老服務發展的關鍵卡口,主要表現為養老服務設施分區分級規劃滯后,新建住宅小區預留養老設施意愿不強,配套養老服務設施“四同步”落實不到位,社區養老服務設施未達標,已建成養老服務設施未移交或未有效利用等。

圖2:城市人口規模與綜合地價水平

大城市養老的空間障礙還體現在老舊小區基礎差,養老設施改造升級有困難。城市老舊小區是老年人口聚集的地方,但這些小區多建造于1990年以前,市政配套設施老化嚴重,且大多沒有配備養老、撫幼等公共服務設施。調查顯示,中國城市中有79.2%的老年人居住在沒有電梯的老舊樓房里。老年人自認為社區服務設施齊全的僅占34.6%,公共服務完善的僅占39.4%(黨俊武、周燕珉,2016)。要徹底清除這些硬件障礙,勢必進行大規模改造升級,但不利條件是,城市老舊小區的公共區域狹小,閑置場地有限,很難為養老機構入駐和設施改造升級騰挪出足夠空間。

(三)高運營成本與低支付意愿擠壓養老服務業生存空間

上有收費標準“天花板”,下有人工成本“硬支出”,中低端養老服務市場的盈利空間極為有限。從供給端看,北京、上海平均工資高于全國整體水平(見表1),專業護理人員的保留工資價格相對較高,導致養老機構擔負較沉重的人工成本。根據北京市民政局于2016年在全市范圍內開展的居家養老服務摸底普查,從事養老業務員工的平均月工資為3742 元,其中民辦非企業員工的平均月收入為3336 元,企業平均收入為4465 元。按員工類型計算,管理人員的月平均工資為4663 元,養老專業服務人員為3951 元,工勤人員月工資為3230 元(喬曉春,2018:249)。

表1:2018年全國、北京、上海平均工資及部分行業平均工資水平(元/年)

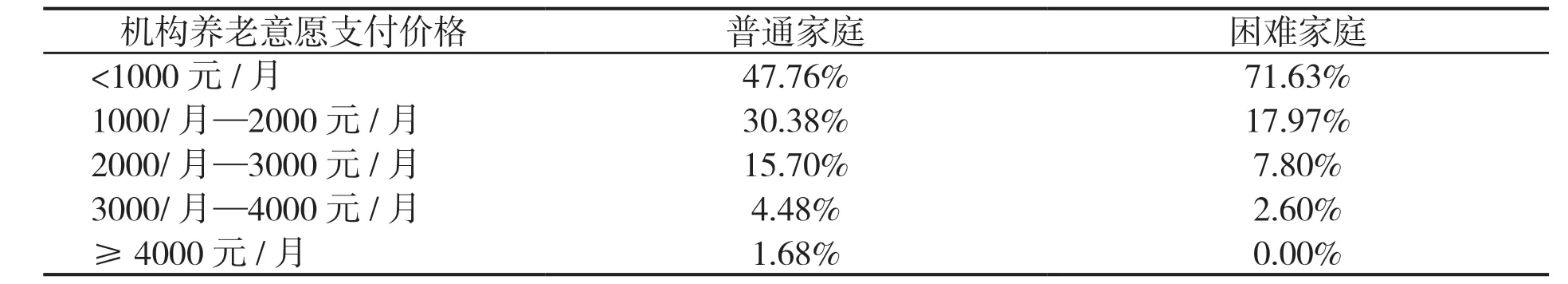

表2:城市普通和困難老年家庭入住養老機構的意愿支付價格

從需求端看,即便在大城市,老年人群的支付能力和支付意愿也不容樂觀。據估計,北京市60 歲及以上老人平均每月可領到3000 元以上的養老金,而養老機構收費標準多在4000元/月左右,條件稍好的約在8000—10000元(林雷、劉黎明,2019),超出了大部分工薪階層老年人的支付能力。同時,老年人入住機構的意愿很低。“托底性民生保障政策支持系統建設(2018)”項目調查數據顯示,城市普通家庭和困難家庭愿意入住社區外小型養老機構的比例分別僅有3.71%、5.55%,而且愿意為此付出的價格也普遍在1000 元/月以下(見表2)。

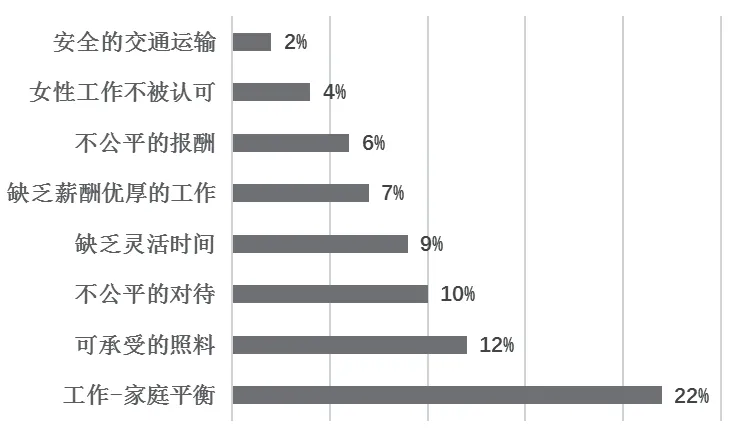

圖3:工作女性所體認的最大挑戰(2016)

高供給成本、低需求支付對收費標準形成了雙向擠壓,收費太高沒人來,收費太低有虧損。為此,許多中低端養老機構選擇不接收失能老人,以便節省長期護理費用,但這是機構入住率低的另一個原因,進一步壓縮了利潤空間(崔樹義、田楊,2017)。

(四)非正式照料資源嚴重萎縮

從全球范圍來看,人口老齡化與家庭結構變遷使越來越多的人面臨無薪照料(unpaid care work)和有償工作之間的潛在沖突(ILO,2018)。國際勞工組織2017年在全球142 個國家開展的問卷調查顯示,22%的受訪工作女性認為最大的挑戰是維持工作與家庭之間的平衡(見圖3)。據估算,為了照顧老年癡呆癥親屬,15%的非正式照料者被迫辭去工作或減少有償工作時間(Prince M.,2004)。實際上,受老齡化高速發展、生育率低水平徘徊、女性勞動參與率居全球之首(≥70%)等多方面因素影響,中國“床前盡孝”與投身工作之間的沖突更加尖銳,特別是在北上廣等大城市,計劃生育政策自始至終得到了嚴格執行,成年獨生子女沒有兄弟姐妹來分擔照料老人的責任;工資水平、競爭程度明顯高于三、四線中小城市,這意味著在大城市工作的成年子女脫產或請假照料父母不得不承擔更高的機會成本。因此,在大城市,靠家庭、靠子女養老變得越來越不現實,至少高昂的經濟成本迫使普通家庭在無薪照料和有償工作的權衡取舍中更偏向后者。

(五)高風險老年家庭比例擴大

大城市獨居、空巢等高風險老年群體增長較快。六普數據顯示,城市內人戶分離①狹義的人戶分離人口,是指城市內的人戶分離人口,亦可稱市轄區人戶分離人口。主要集中在社會經濟發展水平較高的東部地區,約有40%左右的城市內人戶分離人口分布在上海、遼寧、北京、江蘇、廣東和山東6 省(市) ;雖然近年來中西部地區城市內人戶分離現象有所增加,但規模不大、比重不高。城市內人戶分離比重較高的地區主要是北京、上海、天津等直轄市,其市區內有10%以上的常住人口屬于人戶分離(付曉光、段成榮、郭靜,2015)。人戶分離是獨居、空巢老人增多的直接原因。在日趨陌生化的城市社區環境中,獨居、空巢等老人處于被隔離的邊緣狀態,并經常與貧困“相伴”。桂世勛(2019)在成都、大連、廣州、上海等地開展的“中國大城市城區70 歲及以上獨居老人狀況和需求調查”顯示,在受訪獨居老人中,自評目前經濟狀況很寬裕的占4.7%,較寬裕的占23.5%,一般的占52.8%,較困難的占14.8%,很困難的占4.2% 。同時,他們的生命安全也很難得到保證。據新聞報道,2017年南京市六合區有一位81 歲的獨居老人在家中正常死亡,兩個月后才被鄰居發現。①江蘇廣電融媒體新聞中心,http://news.jstv.com/a/20171224/1514081490573.shtml

劣勢只是一方面,大城市破解“養老難”也有許多先天優勢。

(六)更加積極的福利財政

北上廣深等大城市公共財政充足,投入到社會福利事業的資金相對豐厚,這是二三線城市無法比擬的。統計數據顯示,北京、上海2017年每千人口社會服務事業費分別達到130.4 萬元/千人和73.4 萬元/千人,遠高于42.7 萬元/千人的全國平均水平(民政部,2018)。這意味著大城市有更多的財政資金用于老年人福祉提升。以家庭照護服務為例,據國外專家估算,中國城市地區家庭照護服務(已知)需求僅被滿足了16%(Wong,Leung,2012)。眾所周知,提供家庭照護服務屬于地方政府職責,那些財力雄厚的地方政府可以向老年人家庭輸送更多的照護服務。上海被世界衛生組織視為這一領域的典范。上海市政府為60% 本地老年居民的家庭照護提供了財政支持,涵蓋了城市6% 的老年人口(Wong , Leung, 2012)。2019年12月,上海市還專門出臺了《上海市開展家庭照護床位試點方案》,有力促進了家庭養老床位的制度化。但是上海的情況并不能代表全國。與上海不同的是,中國的大部分地區仍缺乏提供廣泛照護服務的公共資源(世界衛生組織,2016)。養老補貼力度和內容也集中反映了城市公共財政實力。例如,上海市積極扶持嵌入式機構,對大型居住社區內的養老機構,市級建設財力給予每平方米3450 元補助;對于長者照護之家,每張床位給予1 萬元的建設補貼,并且在正式運營的頭三年,按照第一年500 元/張、第二年3000 元/張、第三年2000 元/張標準發放運營補貼。大城市的補貼政策不但力度大,而且覆蓋范圍廣,如南京市逐步擴展基本養老服務的內涵與外延,公共財政資助范圍,從2013年的“五助”(助餐、助浴、助潔、助急、助醫)延伸到2015年的“十助”(增加“護理、探望、助行、助樂”),并在2017年升級為“十四助”(增加“助聊、助學、開設家庭養老床位、精神慰藉”)。

(七)更加廣泛、可及的遞送網絡

中國公共服務資源普遍向大城市聚集,在城市群中心形成了更加廣泛、可及的服務遞送網絡,這在醫療服務、養老服務這兩件與養老關系最為密切的大事上體現的特別明顯:一是醫療衛生資源集中于城市。與農村老年人相比,城市老年人能夠享有更多的綜合性衛生保健服務(NBS, 2013)。城市地區和農村地區的每千人口醫生數分別為3.2 和1.4;城市地區衛生技術人員的人數是農村地區的兩倍以上,而在縣級醫療專業人員(醫生和護士)的分布在不同縣之間也不均衡。這種不公平性主要體現在省內(82% 或以上)而不是省際。縣與縣之間衛生保健資源分配不均,有1/3 體現在城鎮和農村之間醫生及護士密度之差異上(Anand et al.,2008)。

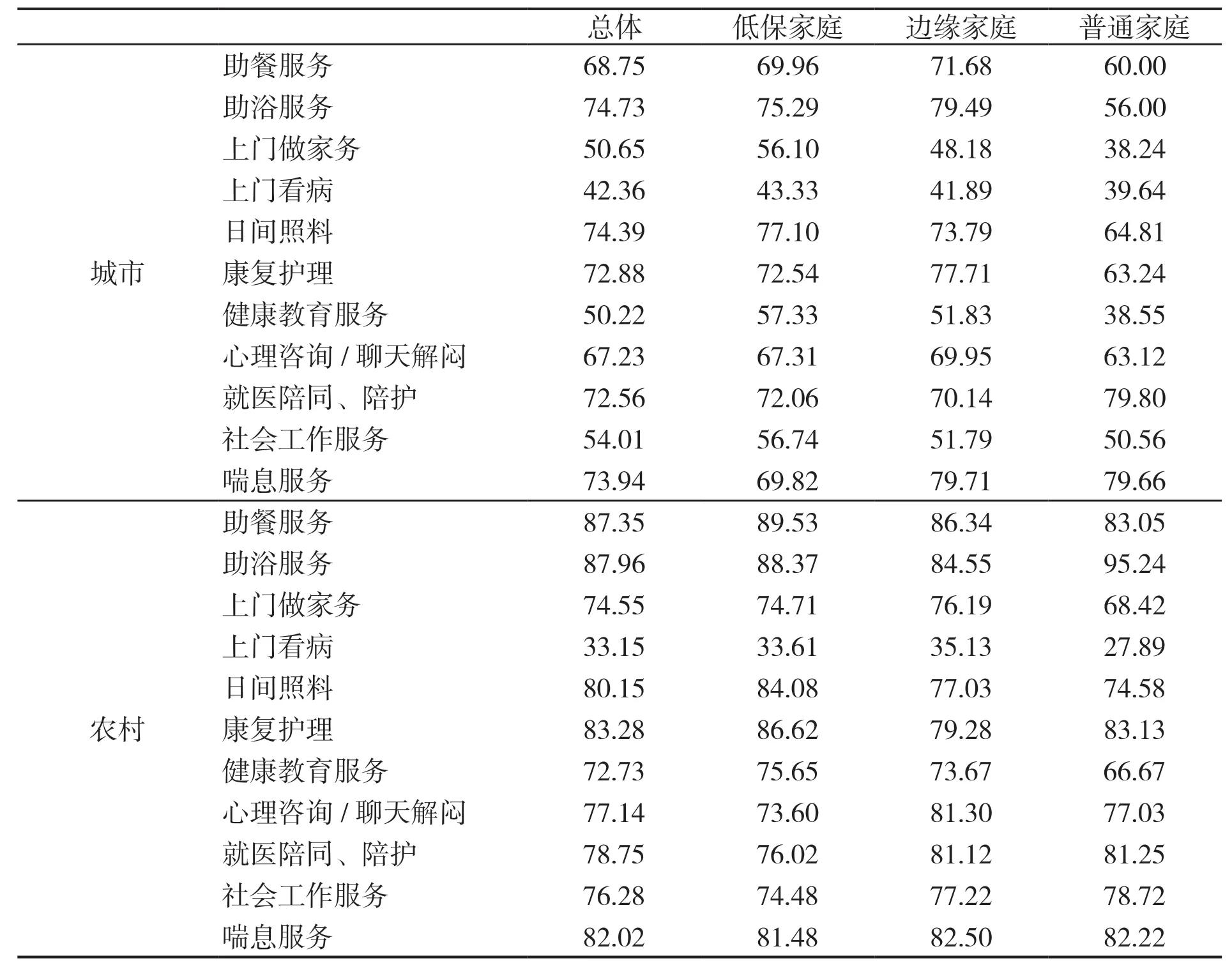

二是城市養老服務供需的空間匹配程度好于農村。在居家養老方面,“上門服務”是其主要形式。然而,與城市相比,大部分的農村地區由于尚未形成能夠提供生活照料、家政服務、康復護理、醫療保健、精神慰藉等的服務行業,加上地理位置偏僻、交通不便利等,因此“上門服務”基本上難以實現。根據“托底性民生保障政策支持系統建設(2018)”項目入戶調查數據顯示,城市樣本中能夠在住所附近找到所需服務的受訪老人比例顯著高于農村樣本。這在康復護理、社工服務等專業化養老服務中體現得尤為明顯(見表3)。

表3:有養老服務需要但居住地附近沒有相應服務的情況(%)

(八)更大的消費潛力

大城市的消費潛力大,養老服務市場前景廣闊。受支付能力所限,我國廣大老年人對養老服務的迫切需要很難轉化為有效需求。但在北京、上海、廣東、蘇州、南京等大中型城市,由于社會保障體系相對完備、社會平均收入較高,許多老年人有意愿也有能力購買養老服務項目,特別是隨著享受改革開放紅利的城市人口步入老年,養老服務的消費潛力有望被徹底釋放。然而需要指出的是,當前大城市老年群體的消費潛力尚未完全轉化為實際消費,究其原因,既與企業職工退休金替代率低有關,也與普遍存在養老焦慮密不可分。民政部政研中心實施的“托底性民生保障政策支持系統建設(2018)”項目顯示,48.86%的城市困難家庭表示非常或較為擔憂養老問題(甚至高出農村困難家庭0.52%),這一比例在城市普通家庭樣本中也達到了36.01%。進一步的分析表明,與養老焦慮負相關的個人或家庭因素包括老年人的經濟收入、職業階層、健康狀況、子女支持力度等,這意味著撬動城市老年人的消費行為,不能只在養老服務政策上做文章,需要在就業、再分配、醫療、家庭等多個領域政策綜合發力。此外,大城市老年人相對于周邊區域的收入優勢,讓“異地養老”“候鳥式養老”成為可能。大城市社會平均收入高,但整體物價水平不低;中小城市物價水平低,但居民平均收入不高。在這種情況下,大城市中高收入的退休老人可以選擇到超大城市周邊的衛星城市或郊區養老,享受更好環境與性價比更高的養老服務。例如,我們在地方調研發現,由于蘇州人文自然環境優越,服務價格、住房成本相對較低,越來越多的上海老年人退休后搬遷到蘇州養老。要注意的是,此舉固然緩解了上海的養老壓力,但對于同樣面臨嚴峻老齡化且同為大城市的蘇州而言,上海老人的大量涌入擠占了當地本就稀缺的公共養老資源。這是“用腳投票”的結果,宜疏不宜堵,需要的是在異地結算、資源互通等促進養老服務協同發展方面想辦法。

(九)更強的虹吸效應

大城市通常是區域性經濟中心和資源集聚樞紐,會對周邊地區的養老服務資源形成很強的虹吸效應,突出表現在兩個方面:一是吸納勞動力緩解人口老齡化。大量青壯年勞動人口流入大城市尋找就業機會,為大城市發展注入活力,有效緩解了大城市的人口老齡化嚴峻程度。這意味著,即便老齡化率相當,但人口凈流入和凈流出地區的實際處境有明顯區別。以江蘇省為例,2017年南通60 歲以上人口占比28.47%,高于全省8.26 個百分點,并且占比不斷增長。65 歲以上人口占比20.12%,高于全省6.75 個百分點。南通人口吸引力不足,常住人口增量有限,二胎放開出生率小幅上漲,無法扭轉老齡化程度進一步加深的窘迫。與南通相比,蘇州、徐州、南京、無錫老年人口數量龐大,但是人口總量大,常住人口增量大,進而稀釋老年人口占比。鎮江老年人口雖少,但是常住人口也少,進而推高老年人口占比。二是大城市對專業人才的吸引力更高。大城市相對工資較高、職業晉升渠道更廣、就業機會更多,對高層次、專業化養老服務人才形成了非常強的吸引力,使得大城市相對于中小城鎮和農村地區擁有素質更高、數量更多的專業人才隊伍,為養老服務發展奠定了人力資本基礎。例如,由于毗鄰廣東省,廣西自己辛辛苦苦培養起來的中高端養老服務人才大批流向廣州、深圳、珠海等發達城市。

三、大城市養老發展框架與具體策略

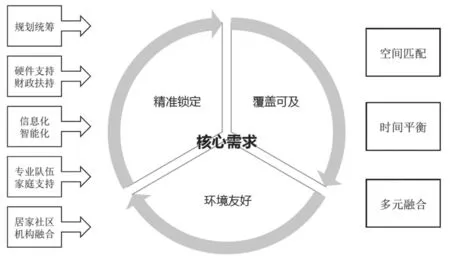

北京、上海等大城市是中國第一批步入老齡社會的地區,他們在應對人口老齡化過程中面臨的實際困難和制度探索,對于全國養老服務體系建設具有極為重要的參考和推廣價值。為此,本文基于中國大城市先試先行的創新做法,并結合國際成熟經驗,嘗試提出一個破解大城市養老難的綜合性框架(見圖4)。

圖4:大城市養老發展框架

大城市養老發展框架是由“政策輸入”“需求回應”“政策產出”三部分組成的。其中,養老核心需求——照護依賴和貧困風險——及其回應處于框架樞紐位置,它既是“政策輸入”的目標導向所在,也是評估“政策產出”效果的根本依據。我們認為,“需求回應”齒輪包括三個配件:(1)精準鎖定,是指準確識別老年人核心需求;(2)覆蓋可及,是在充分保障核心需求的基礎上,不斷拓展遞送網絡的覆蓋面和可及性;(3)環境友好,是基于普遍性養老服務遞送網絡,對大城市頤養環境進行持續性改善。“政策輸入”涵蓋規劃、財政、科技、就業、服務等多個方面,旨在推動“需求回應”齒輪轉動,最終實現養老服務需求在空間、時間、形式上的對接平衡(詳見表4)。

(一)精準鎖定養老服務核心需求

在人口老齡化時代,社會贍養結構失衡幾乎無法逆轉,導致養老服務供需矛盾日益突出并難以消解。以此為前提,公共養老服務體系保持其充分性和可持續性的關鍵在于精準聚焦剛性核心需求,進而有效率地組織供給系統。對“剛性”“核心”等概念的界定和操作化,因制度慣習、歷史文化、經濟發展水平的不同存在較為明顯的國別差異。但從全球普遍趨勢看,長期照護服務(Long-term care)正跨越區域差異性而被接受為一種國際性政策共識(國際衛生組織,2000)。正如唐鈞(2019)指出的,“最基本的養老服務”是由“照護依賴”引發的對失能失智老人的長期照護。這意味著,建立以長期照護需求為導向的養老服務體系,是中國因應人口老齡化最基本的制度建構方向。但是,在需求導向的大原則下,仍有許多含混不清的術語亟待厘清。其中最緊要的問題是,如何準確理解作為核心需求的“照護依賴”。

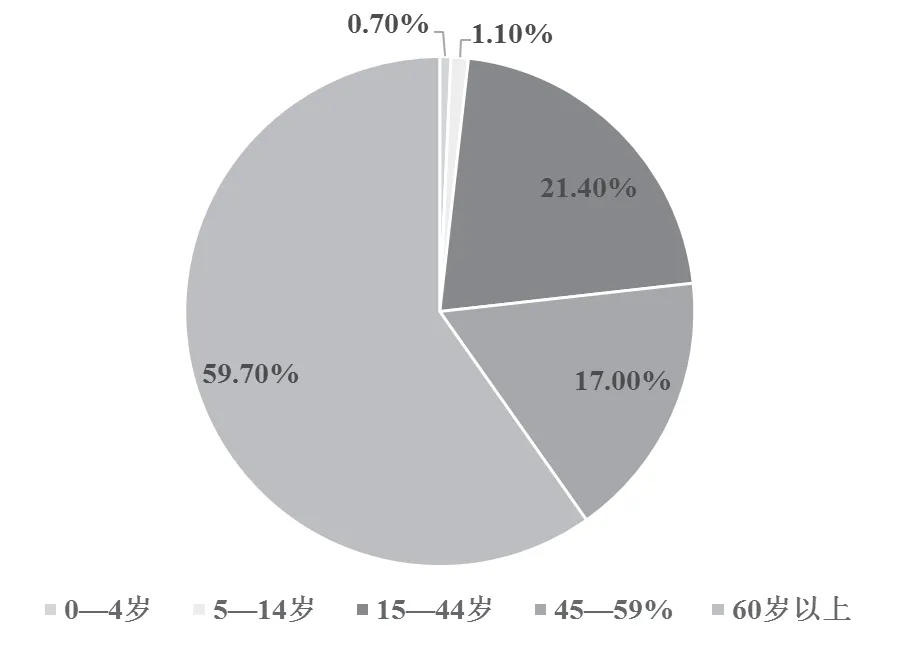

表4:大城市養老服務發展策略

首先,按照世界衛生組織的界定,照護依賴(care dependency)是指“頻繁的需要他人的幫助和照護,超出了健康成人的正常需求”(世界衛生組織,2016)。老年人的照護依賴主要源于慢性病或相關于年齡的損傷所致的功能損失(Stuck et al.,1999)。據預測,至2050年,中國照護依賴型人口將達到1.105 億,其中60 歲以上人口至少占59.7%(Harwood, Sayer,Hirschfeld, 2004)(見圖5)。相應地,長期照護服務是由非專業護理人員(家庭、朋友或鄰居)或專業護理人員進行的照護活動,以保證生活不能完全自理的人能繼續享有較高的生活質量,按照其個人意愿,盡可能獲得最大限度的獨立、自主、參與、個人滿足及人格尊嚴(世界衛生組織,2000)。

其次,老年人的不良健康狀況與貧困密切相關(Levy,Sidel, 2006)。健康自評能夠很好地預測死亡、殘疾、依賴和健康現狀。經濟地位低下的老年人將其健康狀況報告為“優”或“良”的可能性不大,更多的是“功能受限”(Yang , Kanavos , 2012)。城市老年人的健康狀況要優于農村(Park,Shen,Strauss, 2012)。更值得注意的是,教育、職業和經濟地位與老年人的生活質量密切相關(Ma,McGhee, 2013)。

圖5:2050年中國照護依賴人口中各年齡段人群占比

綜上所述,照護依賴、老年貧困是養老服務政策必須充分回應的核心需求。有鑒于此,應進一步明確政策聚焦,有重點、有傾斜地編織養老服務兜底保障網絡,并探索解決城市貧困老人“住不起”的長效機制。一方面,精準鎖定照護依賴需求,特別是要確保經濟困難的高齡、失能老人“有所養、有所依”。如南京市制定特困、低保及低保邊緣等“五類老人”補貼措施,分類分檔給予全額或定額入住養老院補貼;北京推行老年人分類保障,綜合考慮經濟狀況、生理心理、家庭結構、社會優待、社會身份等因素,將老年人分為托底保障群體、困境保障群體、重點保障群體和一般保障群體,實施精準幫扶。另一方面,積極探索長期護理保障制度,切實解決支付難題。從德國、日本等發達國家的制度實踐來看,長期護理保險是解決失能群體個人支付能力不足問題的重要舉措,但要想全面推行這一制度,必須科學制定長期護理服務清單,保證資金的可持續性。目前,我國長期護理保險試點城市籌資渠道單一,如長春、廣州、青島等地主要依賴于基本醫療保險基金劃撥。上海市更好地踐行了“社會風險共擔”理念,確立了政府、企業和個人共同繳納原則,同時實施差異化補貼策略,支持推進居家養老模式,力求通過長護險解決護理床位“機構養不起、個人付不起”問題。

針對老年人支付能力不足、消費意愿有限、養老服務市場難撬動的問題,一些地區按照“托底需求有保障、大眾需求有選擇、高端需求有承接”的原則,切實提升老年人支付能力與消費意愿。公共財政雄厚的大城市可以立足消費購買服務,撬動養老服務市場。補貼與服務有效與否,除了看兜底實不實以外,還要看充分性高不高,即有沒有切實增強受益老人的支付能力,提高他們的消費意愿。南京、蘇州等地在這兩方面做足了功夫。例如,南京市為在家接受家屬照料的重度失能老人免費提供每年15天的喘息服務,市區財政各承擔50%的經費。蘇州市為該市戶籍的80 歲以上老人、70 歲以上計劃生育特殊老人提供每戶每月不少于3 小時的免費生活照料服務。據蘇州市姑蘇區居家樂養服務中心介紹,這種普惠式服務發揮了杠桿撬動作用,觸發了“初期體驗、形成依賴、激發需求、培育市場”的多米諾骨牌效應。

(二)科學規劃,統籌大城市養老服務資源配置

關于養老服務規劃,至少可以從全盤統籌和區域布局兩個層面理解。前者通常是指中央政府結合國情對養老服務發展方向進行的統一部署和頂層設計;后者則涉及一地一域的養老服務設施建設及資源配置安排,其核心關切是如何促進養老服務資源與老年人口需求在時間、空間維度上實現精準對接。綜觀國內外養老規劃實踐經驗,要特別重視理念的科學性與戰略的系統性。

一是理念層面貫徹“老年友好環境”(Age-friendly environments)的城市規劃原則。到2020年,全球57%的60 歲及以上人口將在城鎮和大城市生活。這意味著城市規劃在理念上必須契合于城市化(urbanization)與老齡化(ageing)彼此交織的發展趨勢,通過政策、系統、服務、產品、技術上的優化創新,為老年人塑造更好的服務遞送體驗和頤養環境,盡可能消除物理和社會邊界,滿足老年人在日常生活、學習成長、自主選擇、流動性以及社會交往等方面的需求(WHO,2007;2018)。這要求城市和社區養老規劃,應當充分認識到老年人的能力和資源限制;對老齡化相關的需求和偏好進行靈活的預測和響應;尊重老年人的決定和生活方式的選擇;保護最弱勢老年人群,并著力減少不平等;促進老年人融入社區生活并鼓勵他們為社區生活做出貢獻。當然,要創建對老年人真正友好的城市環境,需要政府、企業、社會、老年人及相關社會組織在健康、長期照護、交通運輸、住房、勞動力市場、社會保護、信息通信等多領域采取協同行動(WHO,2018)。這既為中國大城市養老服務發展樹立一個尚有距離的愿景,同時也提供了一條頗具操作性的實踐路徑。

二是戰略層面提升系統性、綜合性。應對人口老齡化及其催生的養老服務供需失衡,是一項涉及多領域、多層面系統工程(王杰秀、安超,2018),不能純粹依靠自發市場秩序,要立足當前、著眼長遠,加強頂層設計,完善生育、就業、養老等重大政策和制度,做到及時應對、科學應對、綜合應對。近些年,國家層面密集出臺了一系列規格高、含金量足的政策文件,初步奠定中國養老服務體系基本框架。但當前的主要問題是,“前瞻性”“科學性”有余,“系統性”“綜合性”不足,突出表現為宏觀不統合、微觀不聯動。前者是指人口、就業、教育、住房、安全等養老相關政策缺乏統籌安排,沒有形成政策合力;后者則指執行端部門協調不暢,各部門的規章制度彼此抵牾,互為前置。針對這一問題,應充分借鑒發達國家以綜合性制度回應養老需求的戰略選擇,系統安排人口、醫療、社保、就業、產業等公共政策,增進制度合力。同時,要特別注重提升養老服務規劃的連貫性,讓各級政府能夠在全國性政策的指導下,結合地方實際,立足長遠設計實施辦法,使社會主體形成穩定預期,促進養老服務市場健康有序發展。例如,東京都在制定城市發展規劃中,將應對人口老齡化擺在重要位置。2006年出臺的《10年后的東京》明確了樹立了創建“世界領先的超高齡城市模式”的目標。2011年提出的《2020年的東京》規劃,進一步提出“構建向世界示范的少子高齡城市模式”的目標。2014年頒布的《創造未來:東京都長期展望》,提出了“建設福祉先進城市”的目標。東京的養老規劃是高度連貫的,始終將完善機構與社區養老環境、預防干預老年失智癥、醫養結合、促進老年人社會參與列為核心內容(康越,2017)。

(三)增強規劃剛性,加大設施供給,推動機構與需求的匹配均衡

中心城區養老服務設施緊缺,是大城市養老難的癥結所在。實際上,早在2014年,住建部、民政部等部門就聯合印發了《關于加強養老服務設施規劃建設工作的通知》(建標〔2014〕23 號),要求地方結合老年人口規模、養老服務需求,明確養老服務設施建設規劃,并將有關內容納入城市、鎮總體規劃,加強區域養老服務設施統籌協調,推進城鄉養老服務一體化。并特別強調,要按照一定規劃期城鎮老年人口構成、規模等因素,合理確定養老服務設施類型、布局和規模,實現養老服務設施的均衡配置。此后,一系列國家層面政策對此均有提及。尤其是2019年印發的《國務院辦公廳關于推進養老服務發展的意見》進一步強調落實養老服務設施分區分級規劃建設,對“四同步” (同步規劃、同步建設、同步驗收、同步交付)監管責任、社區配套用房建設、相關審批等方面提出更加明確的要求。當前的主要問題是,如何強化制度剛性,讓養老設施規劃要求真正落地,切實突破大城市中心城區養老設施的空間限制。

一是城市養老布局“一盤棋”,統籌解決設施空間布局不合理問題。部分地區通過增強養老設施規劃的系統性,促進設施建設與老年人口分布相匹配;通過提高養老服務主管部門在規劃、驗收、移交、管理過程中的話語權,實現養老設施配給的源頭管理。例如,江蘇省南京市制定《南京市養老服務設施布局規劃》,民政部門作為市規委會成員單位,從規劃圖紙審核到項目控制詳規審議,全程參與設施規劃決策過程;層層壓實責任,由區級人民政府委托區級民政部門,確保養老公共配套設施與住房建筑實現“四同步”。山東省濟南市堅持養老服務設施與開發項目“五同步”(同步設計、同步報批、同步建設、同步核實、同步驗收),在項目規劃、土地招拍掛、土地熟化、建設施工、預售許可、竣工驗收等環節設置制度卡口,各相關部門共管共治,形成合力,從源頭上解決養老設施落地難等問題。

二是整合資源,破除老舊小區設施改造升級障礙。有些地方充分整合利用社區閑置資源,優先用于改造建設居家和社區養老設施。江蘇省南京市率先提出“兩無償一優先”原則,社區40%以上用房“無償”用于養老服務,公建配套的養老服務設施“無償”提供給非營利性社會養老機構運營;行政事業單位閑置用房“優先”用于養老設施。潛在養老資源得以釋放。截至目前,全市共有42 萬多平方米社區用房無償用于養老服務,占社區用房總面積40.1%,有效降低養老服務成本。浙江省杭州市先后出臺并修訂《杭州市養老設施布點規劃》《杭州市居家養老服務用房配建規范》等文件,明確新建住宅項目和已建居住(小)區按規定配置居家養老服務用房。同時,分層分類推動設施建設,街道級居家養老設施按“重綜合、強輻射”的樞紐作用,重點解決老年人日托、中短期全托以及喘息服務需求;社區級居家養老設施則按“重特色、強覆蓋”的要求,推進示范型居家養老服務中心建設,兼具日間照料和全托服務功能,包括生活服務、康復護理服務、托養服務、家庭支持服務、社會工作和心理疏導服務等六大功能。

(四)優化財稅政策,支持社會力量參與養老服務

一是“輸血”“造血”并舉,激發養老機構活力。養老機構“運營難”既與有效需求不足、投入大回報慢、用工成本水漲船高等外部因素有關,也涉及運營模式不合理、組織效率低下等內部原因。我們建議從內因、外因兩方面同步發力,既“輸血”也“造血”,加快推動養老服務步入可持續發展軌道。首先,扶上馬再送一程,不斷提高支持政策的有效性和及時性。當前,面向機構養老的支持政策門類繁多、力度較大,但一些地方仍存在大水漫灌、忽視效益的傾向。因此,應在養老機構扶持政策的優化完善上多下功夫,充分論證補貼水平、受益標準、審核程序、管理方式的科學性與合理性,客觀評估現有補貼政策的有效性,該取消的取消,該調整的調整,確保資金以最見效的方式投向最薄弱的環節、最迫切的需求、最棘手的問題。例如,江蘇省南京市采取“一掛鉤兩取消”補貼方式,將補貼標準與養老院等級掛鉤;取消養老院收住自理老人的補貼,提高收住失能半失能老人的補貼標準;取消對收住非戶籍老人養老院的補貼限制。其次,積極探索可持續的運營模式。針對公辦機構效率低下、民辦機構運營困難的問題,應持續深化養老機構改革,堅持“凡社會能提供的養老服務,盡量交給社會力量承擔”,積極探索效率高、能持久的機構運營模式。第三,不斷降低機構補貼門檻,確保補貼及時發放。對取得設立許可的養老機構,建議不設置任何附加條件,采取當年建成、當年評估、當年補貼、當年運營,盡量縮短新建養老機構從建設到運營的周期,降低資金壓力。

二是持續優化財稅支持政策結構,有效解決養老服務各領域“饑飽不均”問題。(1)完善養老服務財稅支持體系。逐步加大財政投入和稅收支持力度,初步形成多環節、多體系、廣覆蓋、全方位支持養老服務的財稅政策體系。(2)發揮財政資金引導作用,放大財政資金效益。要盡可能動員全社會力量,實現政府投入和支持為主導,老年人自我服務和相互服務為基礎,社會力量積極參與為依托的新型養老服務政策格局。同時,要避免財政資金的擠出效應,為民營資本進入養老服務業留出“空間”。(3)相關資金應更多用于支持居家和社區養老服務。應盡快調整財政支持結構,將公共資源向社區居家、重點人群、核心需求、服務提升傾斜。有條件的地方可以借鑒新加坡的做法,對與老人居住在一起的子女給予優惠政策,既保證老人物質需求,又實現護理的及時性,增強老人生活信心,同時還減輕了政府公立養老院投入壓力。(4)落實好投融資、土地供應、稅費優惠等扶持政策。重點解決民營養老服務企業在規劃、土地、融資等方面存在的問題,培育壯大民營養老服務企業,建立獎補措施,引導供給主體更多地流向欠發達地區,均衡供給分布。

(五)以科技驅動破解養老服務供需的“時空”錯位失衡

大城市養老面臨的主要困境在于,人口結構老化趨勢在時間上幾乎不可逆轉;供給需求在寸土寸金的城市空間很難實現精準對接。但信息化、智能化有望徹底破解上述“時空”困境。

一是人工智能為扭轉社會贍養結構失衡提供了技術可能性。日益嚴峻的老齡化會打破人類社會的代際供養平衡,在極端情況下,任何養老計劃都將徹底失效,因為人力資源極度稀缺,相對于人工服務成本,財富積累大幅貶值。人工智能至少在技術層面很好地解除了服務領域的人力資源危機。一些發達國家積極探索智能照護。如日本于2011年提出“促進智能護理機器人開發與導入計劃”,重點資助企業研發穿戴型機器人、協助移動裝置、排泄援助裝置、洗浴援助裝置、守候失能失智老人機器人等。2016年東京都推出“促進智能護理機器人、福祉用具使用試點計劃”,嘗試將智能護理機器人投入養老服務。據預測,2020年日本智能護理機器人市場規模將達到500 億日元(康越,2017)。

二是人工智能有效壓縮了服務成本和等待時間,可以大幅提升護理服務遞送效率。在智能化養老的背景下,基于社區的服務提供者(community-based service providers)需要更迅速地回應老年人服務需求并更高效地為老年家庭組織服務資源(Tao,Zhiwen,et al., 2019)。但是,在那些服務能力有限的公共服務系統中,特別是大城市人口集中的傳統社區,老年人將面臨越來越長的服務等待時間(Barua B, Rovere M, Skinner B J.,2011)。通過人工智能和信息通信技術重新整合老年人、服務提供者、政府、社會,能夠從根本上改善養老服務遞送模式,降低需求者的等待成本(Barua B, Rovere M, Skinner B J,2011)。同時,科技創新也能夠促進養老服務的靈活性、多樣性。例如,可以建立一個由老年群體和相關主體參與的價值網絡(value network),在其中人們可以從不同視角重新審視養老服務遞送的各個環節,并經由對話機制尋找達成共同利益的機會。利用這種分享型網絡,技術、護理人員、社會可以分享觀點、協同合作,盡可能提供能夠滿足特定用戶需求的定制養老服務。(Roberto Menghi, Alessandra Papetti, Michele Germani,2019)。

三是信息通信為整合養老服務資源,實現供需精準匹配提供了基礎平臺。針對供需信息不對稱問題,有些地區大力發展“互聯網+養老”模式,促進養老服務資源從“線上整合”到“線下對接”。例如,南京試點推行“家庭養老床位”建設,將養老機構的床位設到老年人家庭,養老機構通過“互聯網+”鏈接居家老年人,實時掌握老年人動態和生理指標,并將養老機構的專業服務標準、服務內容、服務流程、服務協議完整“照搬”到家庭,服務機構同等享受機構內部的床位補貼,既讓老年人滿足“養老不離家”的愿望、享受到養老機構的專業服務,又有效節約了養老機構的床位空間和運營成本。蘇州市姑蘇區虛擬養老院在線下建立了一支穩定的養老服務隊伍,當地員工占比達到90%,切實解決了“互聯網+養老”項目擺空架子,無實體服務支撐的困局。上海市楊浦區積極推動“數字化養老院”建設,通過評估對老人居家環境進行科技適老化改造,利用物聯網和無線傳感技術,對老人進行24 小時實時監測和風險防控。當老年人有服務需求或監控中出現老年人需要服務時,信息服務平臺會自動采集并識別老年人的服務需求,調控專業養老機構的養老服務資源,安排人員上門為老人提供照護服務,實現各環聯動。

(六)多措并舉加強人才隊伍建設

養老服務需求隨著高齡人口的持續性增長而大幅攀升,加之非正式照料(informal care)的潛在供給源日益枯竭,正式照護(formal care services)需求規模和相關開支急劇擴張。也就是說,護理人員短缺是由生活方式改變、家庭小型化、女性勞動參與率上升等社會結構變遷所致(Jacobzone,1998; Lowenstein,2001:11-30)。因此,解決“人才荒”絕不能“頭疼醫頭、腳疼醫腳”,既要提質增量、穩定隊伍,又要系統優化正式照護與非正式照料、家庭與社會、政府與市場之間的責任分配。

一是多措并舉持續增加養老服務領域勞動力供給,并切實提升隊伍穩定性。我國養老護理員缺口巨大,且從業者以“4050”女性為主,專業化程度整體偏低,培訓進程相對滯后。以北京為例,據測算,從2017年開始,每年培訓3200 人才能在2030年基本覆蓋養老機構的護理員(林雷、劉黎明,2019)。為此,應切實提高薪酬待遇,按照離職概率隨從業時間遞減的規律,量力而行實施梯度補貼,有效鞏固“引”“留”環節。如前所述,大城市服務行業崗位眾多,而養老服務又是項臟活累活,即便待遇相同,對青壯年勞動人口也缺乏吸引力。在這種情況下,政府應適當干預,落實社會保障待遇,分階段、分情況地提供崗位補貼,并提升養老服務的職業榮譽感。一些大城市已有初步探索,如南京市對從事養老護理崗位的大中專畢業生,一次性給予3-5 萬元“入職補貼”,對所有工作滿1年的養老從業人員,每月給予100-800 元“崗位補貼”,對從事護理崗位滿5年的大中專畢業生給予3-5 萬元的一次性獎勵(非全日制按全日制的70%獎補),并納入“積分落戶”條件。同時,建立了養老服務褒獎機制,常態開展養老服務職業技能競賽,優秀者可獲市級勞模、“三八”紅旗手、“五四”青年獎章等稱號。全市現有10 名全國、省級養老服務職業技能競賽獲獎者,有效激發了養老服務從業人員的職業榮譽感。

二是加強專業培訓對人力資本積累的促進效應,開辟相對順暢、預期穩定的晉升渠道。外來人員特別是青壯年勞動力在大城市求職謀生,為的是改善個人際遇和家庭生活質量,因此職業發展前景備受關注。然而,養老服務目前仍是一種低技能勞動者集中的行業,職業發展前景無從談起,對文化程度較高的青年人群不具吸引力,甚至連事業編制醫生崗位也招不到人。有鑒于此,應著力提高從業經歷和相關職業培訓對勞動者通用性資本——流動性和可轉換能力強的人力資本(威廉姆森,2002)——的積累作用,讓接受養老服務專業培訓的從業者在勞動力市場中更受歡迎,更易實現進階性職業流動;同時,應構建和拓展養老服務行業的常規晉升通道,讓有志于老齡事業的人才有可期待、可實現的職業發展前景。世界發達城市在這方面早有豐富實踐,如日本東京都自2012年開始推進“護理職業段位制度”,介護福祉士可以根據自身的理論水平,尤其是專業技能參與段位評定,用人機構可以根據段位情況確定薪酬待遇,該項制度已逐步成為確保養老服務人才職業發展的重要保障。同時,為提升養老服務人才的職業能力,在養老機構等設置技術顧問(assessor),負責為員工提供職業規劃、職業能力提升指導。為了吸引已取得相關資質但未進入養老服務行業,或者從事過相關工作但已離職的潛在福祉士再次入職,東京都還出臺了包括政府負擔職業介紹中介費和崗前短期培訓費用、提供租房補貼等鼓勵政策。另外,為確保后續人才隊伍建設,東京都長期面向中學生開展各類宣傳,增強吸引力,確保護理專業生源。目前東京都開設有相關專業的學校多達40 家,成為向社會輸送護理專業人才的重要渠道(康越,2017)。

三是建立健全非正式照料者支持體系。要在家庭養老功能弱化的背景下理解專業護理員短缺問題。事實上,有償護理需求的增長在很大程度上是由非正式照料供給下降引起的,因此,加強對非正式照料者的支持,提升家庭養老功能,是緩解養老服務領域“用工荒”的有效措施。并且,這種支持從公共財政的角度看是高效率的,因為與等量照護服務完全由正規部門承擔相比,這種方法能夠節省不少公共開支(WHO,2010)。因此,應承認無償照料老人的價值,重新分配夫妻之間、家庭和國家之間的贍養負擔。具體措施包括由公共部門直接提供老年護理服務;向需要照料失能老人的勞動者、無薪照顧者或需要照顧的人提供與護理有關的社會保護和福利轉移;改善社區護理基礎設施;落實照料老人的帶薪休假政策,鼓勵更具彈性的工作制度,扶持有養老負擔的家庭尋找工作和養老之間的平衡(ILO,2018)。需要注意的是,以補貼形式鼓勵親屬間的互助照料,必須審慎論證潛在風險,如領取補貼的親屬實際上并未提供服務,或者補貼讓女性在照料老人中的付出變得理所當然。

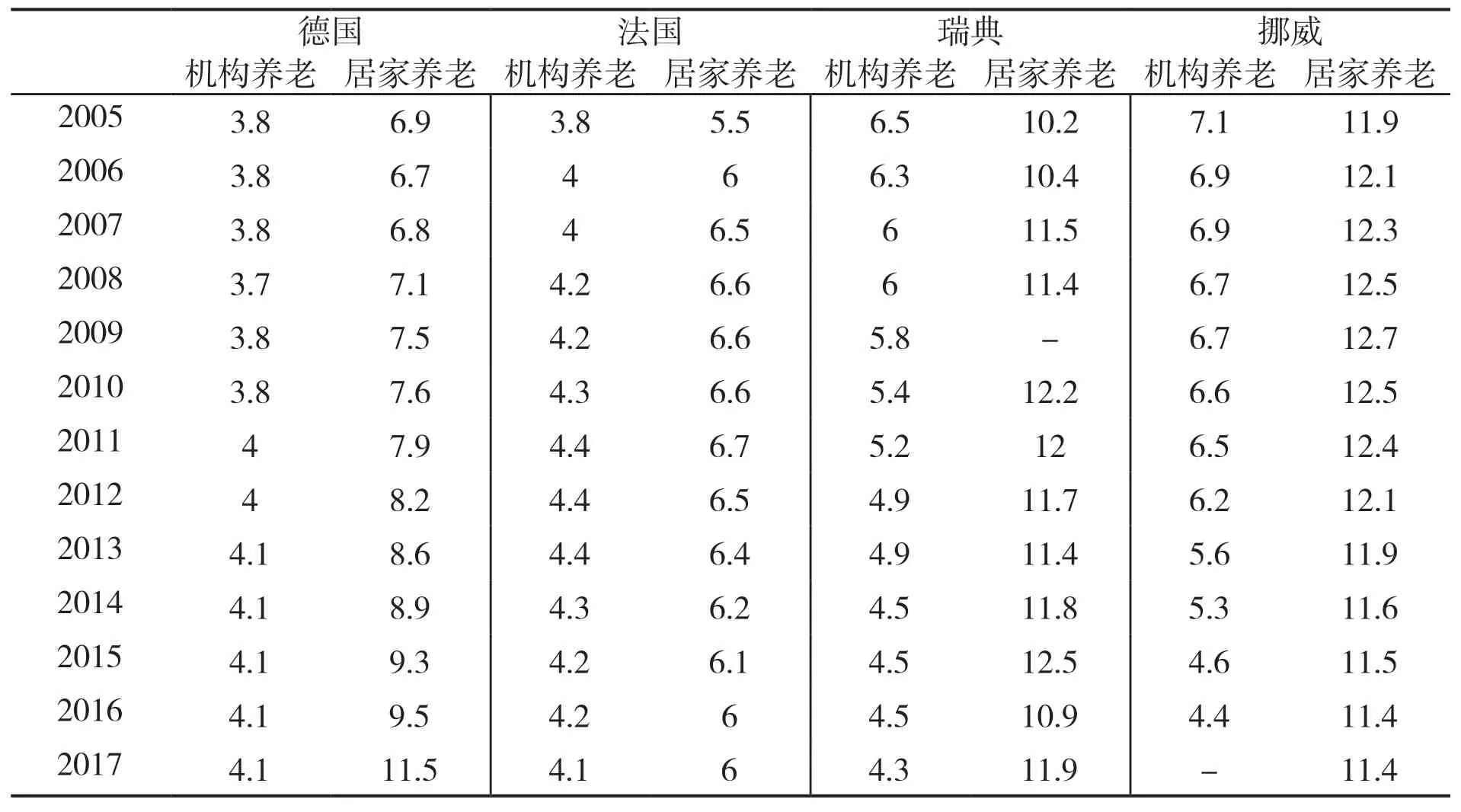

表5:在機構和家庭接受長照服務的65 歲及以上老年人比例(%)

(七)推進居家、社區、機構融合發展

厘清居家、社區、機構養老的概念內涵及其相互關系,是實現三者融合發展的關鍵所在。居家養老(home care)并非傳統意義上的家庭養老,其核心在于,正式和非正式照護者在均衡、可負擔的連續照護范圍內,合理運用技術工具,提供適當和高質量的家庭式健康照護和社會服務(home-based health care and social services),以滿足老年人的健康和社會需要(WHO,1999;2002;2008)。社區養老(Community-based care)是指所有不需要高齡老人或失能失智者永久居住在養老機構的照護形式,如家庭護理(in-home care)、社區和日間中心(community and day centres)(ILO,2018)。機構養老(Institutional care)則指在生活輔助設施(assisted-living facilities)和養老院(nursing home)里提供的制度化照護(Institutionalized care)(ILO,2018)。從集合關系看,社區養老涵蓋了居家養老絕大部分內容;機構養老則在“何處養老”的問題上嚴格區別于居家社區養老。從互動關系看,居家養老更多地作為一個服務空間和焦點對象,其實際效果取決于社區、機構輸送資源的渠道和能力;居家養老同社區養老密不可分、互為表里,但它并不排斥與養老機構的直接聯系;社區和機構在概念上涇渭分明,但就養老服務專業化而言,社區離不開機構的輻射、支持。

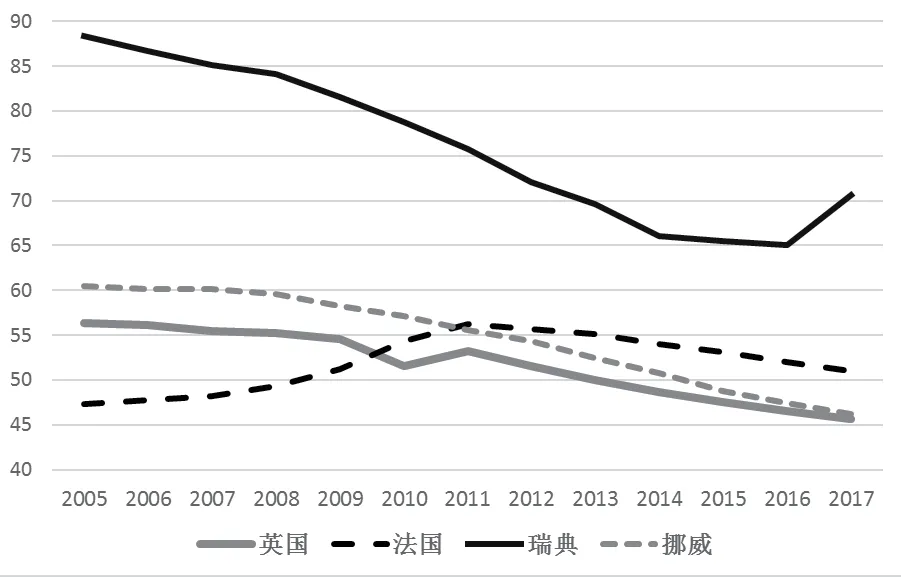

圖6:英國、法國、瑞典、挪威65 歲及以上人口每千人床位數

綜觀歐洲政策實踐,居家、社區、機構融合式發展是以“在地老化”為主線的。面對不斷增多的居家護理需求,歐洲國家普遍實施以家庭為基礎(home-based)的解決方案,惠及老年人、家庭和更廣泛的社會(Economic Policy Committee and the European Commission, 2006;Shepperd S, Iliffe S.,2005)。主要舉措包括:(1)去機構化(deinstitutionalization)和社區生活(community living)成為政策制定的基本原則,在這種導向下,越來越多的老年人在熟悉的社區環境中接受養老服務。如表5 所示,2005—2017年,許多歐洲國家65 歲及以上老人在家接受長期照護的比例穩步升高,德國、瑞典、挪威均穩定在11%左右,而在機構接受長期照護的65 歲以上老人比例僅有4%左右。(2)以家庭為基礎的解決方案不僅有利于老年人的健康、社會參與和情感訴求,也因為減少了相關公共開支而被證明比機構護理更加有效。(3)家庭護理、居家臨終關懷(hospice-at-home care)等服務被視為確保老年人群生活質量的核心所在,相應地,健康和社會服務資源也從急癥和長住床位(acute and long-stay beds)轉向了社區照護。(4)認識到來自家庭、親友、鄰居的非正式照護在養老服務中的關鍵作用,相應的政策支持逐步加強,以保持這些基本行動者的服務供給(WHO,2008)。

有必要特別指出,“去機構化”絕非關停養老院那么簡單。實際上,盡管許多歐洲國家65 歲及以上人口每千人養老床位數總體呈下降趨勢,但相對數量并不低(見圖6),據統計,2017年,英國(43.6)、德國(54.4)、法國(51)、挪威(46.2)均超過40 張/千人,瑞典更是高達70.6 張/千人。這說明發達國家的“去機構化”是高起點之上的“調結構”,亦即,在普遍完成硬件設施建設的基礎上,逐步推動社會服務資源向居家社區傾斜和轉移,以實現“在地老化”的戰略意圖。而我國養老服務方興未艾,政策覆蓋面較窄、保障充分性不足,服務專業化更是道阻且長。因此,中國語境下的“居家、社區和機構養老融合發展”不能簡單照搬“去機構化”,而是要通過居家、社區、機構的相互補充和促進,形成“1+1+1>3”的整合集成效應,高效率回應規模日增的養老服務需求,徹底扭轉大城市養老的供需空間錯位。簡言之,中國的融合式發展是低成本地實現養老服務的廣覆蓋與高質量,基本推進策略是“機構養老社區化”。

一是打造嵌入式社區養老服務機構,聯通社區、居家。社區內的養老服務機構可以作為社區和居家的“連接器”和“轉介器”(李玉玲,2016),通過建立沒有圍欄的養老院,以養老服務中心為原點輻射周邊,打造15 分鐘360°養老服務圈(劉亞娜、譚曉婷、陳望宇,2019;景天魁,2015),如湖南省湘潭市、安徽省合肥市等地,利用社區公共服務用房和設施,盤活資源,推進建設小微嵌入式養老服務機構,探索“機構居家化”“居家機構化”的服務模式,方便社區老年人就近就親養老。

二是鼓勵養老機構延伸居家養老服務,讓服務進家門。養老機構在專業化方面優勢明顯,除提供日間照料、護理病床等基本養老職能之外,積極創造條件,利用資源集中的優勢,將物質供養、生活照顧、精神慰藉、情感陪護、醫療衛生、康復護理、文化交往、社會互動乃至自我發展等項目整合起來,開展延伸居家服務(景天魁,2015)。有些地方通過養老機構延伸居家服務,為老年人提供可及性廣、專業性強、性價比高的養老服務。我國常見的方式有兩種:其一,推動家庭養老床位建設。如江蘇省南京市明確家庭養老床位老人與入住機構老人統一評估、統一協議、統一服務內容、統一服務流程、統一人員調度的“六個統一”,實現居家養老和養老機構的無縫銜接,既有效解決養老床位供給瓶頸,降低建設成本,又滿足老人“養老不離家”的愿望。其二,鼓勵養老機構承包運營照料中心。如天津市重點鼓勵養老機構承接運營社區照料中心,鼓勵有能力的機構連鎖化運營,并為機構開展社區居家服務開設中繼站,向重點人群提供居家、社區、機構的連續性服務。