天然植物活性成分通過轉錄因子調節UGT的研究進展*

詹志坤,侯楚祺,劉文欽,唐 斕

(南方醫科大學藥學院 廣州 510515)

尿苷二磷酸葡萄糖醛酸轉移酶(UDP-glucuronosy ltransferase,UGT),屬于糖基轉移酶超家族,可催化人體中內源或外源化合物與尿苷二磷酸葡萄糖醛酸結合,在代謝解毒方面起著重要作用。根據序列的同源性,人類UGT超家族由22個功能性同工酶組成,分為4個基因家族:人染色體2q37上的UGT1,4號染色體上的UGT2,染色體5p13.2上的UGT3,和染色體4q26上的UGT8[1,2]。在這些家族中,UGT1和UGT2家族是最有效的藥物代謝酶,主要存在于肝臟和胃腸道中[3]。UGT3家族主要存在于胸腺、睪丸和腎臟中,在肝臟和胃腸道中檢測不到。此外,UGT3的糖底物被證明是UDPGlcNAc(N- 乙酰化 UDPGlcUA)和 UDPGal(其中UDPGlcUA的葡糖醛酸被半乳糖取代)而不是UDPGA[1,4]。先前的研究表明,UGT3家族在II相代謝中不起重要的作用。此外,UGT8A家族只有一種酶,即UGT8A1,它是UDP半乳糖神經酰胺半乳糖基轉移酶,UDPGal作為其葡糖基供體。同樣,UGT8也不參與藥物代謝[3,4]。

植物化學物質作為一種獨特而有效的防治疾病的藥物已得到廣泛的應用。世界衛生組織((World Health Organization,WHO)以及包括中國,日本,韓國和新加坡在內的亞洲國家政府鼓勵將中藥治療納入主要的醫療保健系統[5,6]。在過去的幾十年中,隨著對中藥的進一步研究,植物化學物質越來越被西方國家所接受,并在世界范圍內得到普及。中藥種類繁多,用途廣泛,可用于治療心臟病,癌癥,中樞神經系統和炎癥等疾病[7]。植物化學物質可通過調節UGT活性引起藥藥相互作用,從而促進了對植物化學物質作用機制的研究。這些藥物相互作用的重要原因之一是參與UGT轉錄的關鍵轉錄因子(transcription factors,TFs)可被植物化學物質所誘導。

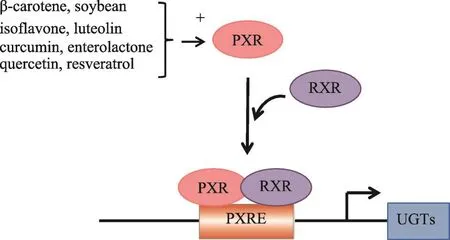

圖1 文獻綜述了所選轉錄因子和UGT相關的遺傳途徑

到目前為止,大量研究表明,幾種轉錄因子在植物化學物質對UGT的影響中起著重要作用。轉錄因子通過與特定的DNA序列結合來調控基因信息從DNA到信使RNA(mRNA)的轉錄,因此對基因表達調控至關重要。這些因子主要分為五個系列:①核受體家族,包括組成型雄甾烷受體(CAR,主要調節UGT1A1,UGT1A6,UGT1A9和UGT2B1)[8-15],孕烷X受體(PXR,參與激活UGT1A1,UGT1A3,UGT1A4和UGT1A6)[11,16-18],法尼醇X受體(FXR,主要參與UGT2B4和UGT2B7)[19,20],過氧化物酶體增殖物激活受體(PPAR,主要參與調節UGT1A1,UGT1A3,UGT1A4,UGT1A6,UGT1A9 和UGT2B4)[21-24],肝X受體(LXR,激活UGT1A3轉錄)[25]和NF-kB(調節UGT1A1的表達)[26];②堿性螺旋環螺旋(bHLH/PAS)蛋白家族,如芳烴受體(AhR,調節UGT1A1,UGT1A3,UGT1A4,UGT1A6和 UGT1A9基因)[27-30];③堿性亮氨酸拉鏈蛋白(bZIP)家族,包括核因子紅細胞2相關因子2(Nrf2,參與UGT1A1基因表達)[31];④富含肝臟的TF家族,包括肝細胞核因子1α(HNF1α),肝細胞核因子3α(HNF3α)和肝細胞核因子4α(HNF4α)。這些因子也參與多種UGT轉錄調控,包括人UGT2B7,UGT2B17,UGT1A1,UGT1A3,UGT1A4,UGT1A8,UGT1A9,UGT1A10 和UGT2B15[32-40];⑤類固醇受體家族,主要包括雄激素受體(AR)和雌激素受體α(ERα),對人類UGT2B15和UGT2B17表達具有重要的調節作用[41,42]。

此外,疾病(特別是肝臟疾病和癌癥)可以通過調節特定轉錄因子[例如白細胞介素-1β(IL-1β)][43]來降低代謝酶的表達和活性。然而,UGT在疾病中發生改變的機制尚不清楚。同時,UGT表達的差異有助于預測個體對藥物的反應及某些癌癥發展的傾向。

綜上所述,需要進一步研究UGT基因轉錄的機制并確定導致其表達發生改變的關鍵因子,這將有助于了解植物化學物質調控UGT表達的機制。這些研究可為確定葡萄糖醛酸化變異原因提供框架,并有助于預測潛在的治療或藥物相互作用。

1 轉錄因子對UGT基因表達的調節

各種因素,包括內在因素,如遺傳多態性、種族差異、酶-蛋白相互作用、生理和病理條件以及外部因素,如誘導劑和抑制劑,均可能影響UGT活性和表達。在正常生理條件下,細胞內表達的UGT處于穩態水平,這種穩態水平是防止正常細胞代謝過程中形成的內源性副產物和氧化應激所需的。然而,當有外源物入侵時,細胞需要增強其防御功能,從而導致UGT的表達和功能增加。據報道,植物化學物質通過誘導UGT表達引起中藥相互作用[44]。通常,UGT基因表達的最重要調節途徑是轉錄因子途徑。基于文獻,主要轉錄因子的功能總結在圖1中。

1.1 CAR和PXR

1.1.1 CAR和PXR對UGT的調節

CAR(NR1I3)和PXR(NR1I2)是與外源生物代謝相關的最常見的轉錄因子,它們通過相應的配體激活導致藥物代謝酶和轉運體mRNA表達的增加。它們在本研究中一起討論,因為它們具有相同的激活因子,靶基因誘導,并且可能是從共同的祖先進化而來[21]。然而,CAR和PXR具有不同的激活機制。例如,人PXR(hPXR)配體,如抗生素利福平和抗抑郁藥貫葉金絲桃素,選擇性地直接結合轉錄因子并遷移至細胞核,活性PXR異二聚體通過結合PXR反應元件以及類視黃醇-X受體(RXR)作為靶基因的啟動子(圖2)[45-47]。與此同時,CAR被苯巴比妥類誘導劑間接激活,例如抗癲癇藥苯巴比妥,苯妥英和卡馬西平。后一種誘導劑不直接與CAR蛋白結合,而是通過其蘇氨酸38脫磷酸化機制觸發其核易位[48-50]。最近,在UGT1A1轉錄的研究中發現了功能性CAR和PXR的結合域[48,49],人體內唯一負責膽紅素葡萄糖醛酸結合的UGT亞型。之前有研究表明,PXR和CAR通過5'-啟動子中的DR-3和NR-1元素調控UGT1A1轉錄[44,51]。此外,PXR還可以激活UGT1A3、1A4、1A6和1A9轉錄[21,47]。

圖2 植物化學物質通過PXR激活調節UGT轉錄

1.1.2 植物化學物質通過CAR和PXR對UGT的影響

迄今為止,許多研究表明植物化學物質可以通過CAR和PXR調節UGT表達。Huang等[52]發現,前胡的主要活性成分(白花前胡甲素和白花前胡丙素)能夠通過hCAR誘導UGT1A1的表達。Zhang等[53]發現,毛細管艾草提取物對無CAR小鼠UGT1A1的誘導作用非常弱,而其對野生型小鼠UGT1A1的作用相對增加,可加速消除UGT1A1的特異性底物膽紅素。因此,許多植物化學物質可以通過CAR的轉錄調節來改變UGT的酶活性。

此外,許多研究表明植物化學物質也可以通過PXR轉錄因子調控UGT誘導。王等[54]利用體外模型研究了一些草藥提取物通過hPXR途徑對UGT1A1的作用,發現南五味子,白術和四川根莖提取物的誘導作用比陽性對照(利福平)高70%,表明這三種草藥提取物可以激活hPXR并可能誘導UGT1A1表達。

1.2 FXR

1.2.1 FXR對UGT的調節

FXR(NR1H4)是一種核受體,主要由鵝去氧膽酸,脫氧膽酸和石膽酸及其牛磺酸和糖綴合物激活[55]。在配體結合方面,FXR主要通過將其伴侶蛋白RXR與啟動子中的FXR反應元件結合來調節其靶基因的表達[56]。Barbier等[19]發現,FXR激動劑處理的肝細胞和HepG2細胞中,UGT2B4的mRNA、蛋白和活性比未處理的高得多。然而,Lu等[20]發現,在用hFXR轉染的Caco-2細胞中,無論FXR配體是否存在,UGT2B7的mRNA表達均降低。結果顯示FXR通過結合位于核苷酸-148和-134之間的負FXR-應答元件(GATCCTTGATATTA)進而負反饋調節Caco-2細胞中的UGT2B7基因表達。

1.2.2 植物化學物質通過FXR對UGT的影響

在以往的研究中,FXR被確定為中草藥中某些活性植物化學物質的生物靶標。通過雙熒光素酶測定法在轉染培養的HepG2細胞中測試了一系列29個氧化丙烯酰化和氮雜丙烯基化的苯丙酸類作為FXR激動劑,并且使用內源配體鵝去氧膽酸作為對照藥物。結果表明,三種植物化學物質即auraptene、nelumol A和nelumal A能夠激活FXR核受體[57]。沒藥甾酮可以降低人體內的低密度脂蛋白膽固醇水平,已被證明可以阻斷FXR與其共激活因子之間的相互作用,從而作為該受體的拮抗劑[58,59]。此外,齊墩果酸,一種用于治療肝病的多種中藥中所含的三萜類化合物,可在不改變其表達水平的情況下抑制FXR活性。這種抑制可以通過齊墩果酸在體外與FXR的配體結合結構域結合并阻斷其與共激活因子SRC-3相互作用的能力來解釋[59,60]。葡萄籽原花青素提取物也被報道在體內選擇性地調節腸道FXR-靶基因的表達[61]。使用基于結構的藥效團模型對中草藥數據庫進行虛擬篩選,發現靈芝的羊毛甾烷型三萜被認為是FXR激動劑配體[62]。

如上所述,植物化學物質顯然是核受體(如FXR)的新配體的良好來源,系統篩選植物化學物質將豐富這些受體的藥理作用。同時,植物化學物質對UGT的潛在調節機制也在前面進行了部分討論。

1.3 PPARα

1.3.1 PPARα對UGT的調節

PPARα(過氧化物酶體增殖物激活受體α,NR1C1)是配體激活的轉錄調節因子,在肝臟,心臟,肌肉和腎臟中高度表達,調節線粒體和過氧化物酶體脂肪酸β-氧化和載脂蛋白合成[63]。配體結合后,PPARα通過與RXR二聚化并與PPAR反應元件(PPREs)結合來調節基因轉錄。研究表明,用PPAR激動劑處理人肝細胞可導致UGT1A9活性和表達增加[44]。瞬時轉染和電遷移率漂移試驗證實,PPRE位于UGT1A9啟動子-719至-706 bp位置[22]。此外,用合成的PPAR激動劑孵育人肝細胞或肝母細胞瘤HepG2和Huh7細胞可使UGT2B4的mRNA表達水平增加[23]。此外,PPARα還參與許多UGT的調節,例如UGT1A1,1A4和2B7[24,50]。

1.3.2 植物化學物質通過PPARα對UGT的影響

在少數情況下,反式激活試驗顯示一些植物化學物質表現為PPARα的激動劑。桂皮皮質是一種從日本傳統藥物八味地黃丸分離的化合物,可用于治療糖尿病,這個分子被發現可激活PPARα[59,64]。另一項研究從噻香中發現兩種激活劑,噻香是一種用于治療糖尿病和肝炎的中藥。在提取后,兩個倍半萜化合物,tirotundin和tagitinin A,在離體實驗和活體實驗中皆顯示了激活PPARα和PPARγ的功能[59]。苦瓜提取物在離體實驗和活體實驗中也激活了PPARα和PPARγ[65,66]。進一步的分離純化確定了活性化合物(9c,11t,13t-共軛亞麻酸)可以激活PPARα[67]。此外,一些研究發現[68],巴伐菌素,傳統中藥馬齒莧果實中的天然產物,可以誘導小鼠PPAR的轉錄活性。鑒于PPARα對UGT的廣泛調控,當這些植物化學物質誘導PPARα就必須考慮植物化學物質對UGT的誘導作用。他們可能通過誘導PPARα轉錄途徑改變UGT的活性和表達,因此與其他藥物同時服用會導致意想不到的藥藥相互作用。

1.4 LXR

1.4.1 LXR對UGT的調節

LXR(NR1H3)已被鑒定為“孤兒”核受體超家族成員。LXR家族包含兩個亞型:LXRα和LXRβ。前者僅在肝臟、小腸、腎臟、脾臟和脂肪組織中表達,并在這些部位的脂質代謝中起重要作用。同時,LXRβ更廣泛表達,但發現主要是在肝臟和腦[69,70]。Verreault等[25]證明LXRα活化劑可誘導人類肝細胞UGT1A3 mRNA水平和轉基因小鼠人UGT1A。他們進行了一系列實驗,包括定點誘變,電泳遷移率變動分析和染色質免疫沉淀實驗,發現功能性LXRE在UGT1A3啟動子中被鑒定。此外,LXRα被證實與SRC-1α和NCoR輔因子相互作用以調節UGT1A3基因,而不是與PGC-1β相互作用[25]。

1.4.2 植物化學物質通過LXR對UGT的影響

最近,從植物或草藥中提純的各種植物化學物質已顯示出調節LXR活性。研究表明,巖藻甾醇可以刺激LXRα和LXRβ的轉錄活性,并以劑量依賴的方式激活共激活因子的募集[70,71]。已發現衍生自谷甾醇和菜子甾醇的YT-32[(22E)-ergost-22-ene-1Rα,3β-二醇],可直接與LXRα和LXRβ結合,并誘導LXRα與輔助因子的相互作用[70,72]。花青素是一種已知的存在于許多水果和蔬菜的天然黃酮,可調節細胞的脂質代謝。據報道,花青素可誘導LXRs的反式激活,并直接與LXRα和LXRβ的配體結合域結合,誘導LXRα和LXRβ的共激活肽的募集[70,73]。此外,桉樹腦是從茶和草藥中提煉出來的一種芳香化合物。桉樹腦能促進LXRα和LXRβ的轉錄激活,并增加LXR靶基因的表達[70,74]。與之相反,來自傳統中草藥大黃(Rheum palmatum L.)的大黃酸是一種親脂性蒽醌,已被證明可作為小鼠LXRα和LXRβ的拮抗劑[70,75]。

鑒于LXR與上述各種重要UGT的轉錄相關,這些具有LXR調節活性的天然化合物也可影響UGT表達。這可能解釋了UGT通過LXR途徑的植物化學調控機制。

1.5 NF-κB

1.5.1 NF-κB對UGT的調節

NF-κB是一種重要的信號轉導,介導了一系列的反應。Fujiwara等[76]此前提出過一個觀點,與配方奶喂養的嬰兒相比,母乳喂養的新生兒中血清膽紅素水平更高。他們進行了一項實驗,并且得出結論,母乳會下調腸道UGT1A1的表達水平,導致高膽紅素血癥。另外,NF-kB失活可能是導致該基因抑制的原因。為了進一步探討這一機制,他們最近研究了靶向缺失腸上皮細胞中的IKKβ 的hUGT1/IKKβ△IEC小鼠[26],結果表明氧化還原敏感的NF-kB途徑對UGT1A1基因的腸表達水平至關重要。與對照組hUGT1/IkkbF/F小鼠相比,這一發現可能導致新生小鼠總膽紅素積累增加。

1.5.2 植物化學物質通過NF-κB對UGT的影響

越來越多的證據表明植物化學物質可以調節NF-κB。Svehlikova等[77]的早期實驗表明,在未分化的CaCo-2細胞[78](一種充分表征人類小腸未分化的細胞模型)中,植物化學物質,如芹菜素和蘿卜硫素,可使NF-κB和mRNA的表達水平分別提高2.5倍和2倍。同時,Heiss[79]研究了植物化學物質蘿卜硫素的調節機制。蘿卜硫素是一種脂肪族異硫氰酸酯,也是著名的癌癥化學預防劑。他們的研究結果表明,蘿卜硫素可以抑制DNA和NF-κB的結合,但不會阻礙NF-κB易位至細胞核。此外,最近的研究[80]已經證明,幾種活性植物化學物質可以通過阻斷不適當的NF-κB活化進而對COX-2和其他表達發揮調節作用。另一份報告指出[81],從凍干的金銀花中提取的植物化學物質可以抑制NF-κB核易位和磷酸化Akt。同時,大量證據表明,細胞外調節蛋白激酶和p38絲裂原活化蛋白激酶(MAPK)在細胞內信號級聯響應大量外部刺激的NF-κB活化起著重要作用。抑制NF-κB活化的可能機制包括抑制單位IkBα的降解,從而阻礙NF-κB功能活性亞單位隨后的核易位。

圖3 植物化學物質通過AhR激活調節UGT轉錄

與UGT表達活化相關的信號通路尚未完全闡明。關于這個主題的研究是有限的。基于Svehlikova及其同事的實驗[82],他們認為芹菜素對UGT1A1的誘導可能與NF-κB易位有關,其中一個原因是SN50(一種NF-κB易位抑制劑)增強了芹菜素對UGT的誘導作用。

1.6 AhR

1.6.1 AhR對UGT的調節

AhR是位于細胞質中的轉錄因子,屬于堿性螺旋環螺旋(bHLH/PAS)蛋白家族[49],在內源性和外源性物質的代謝[83]、免疫反應以及細胞增殖和分化[84]中起重要作用。有研究表明,熱休克和其他伴侶蛋白可與胞質溶膠中的AhR結合為非活性復合物;然而,當與配體結合時,AhR會采取各種行動,包括從伴侶分離,進入細胞核,最后與其伴侶蛋白Arnt(芳烴受體核轉位蛋白)結合。然后,AhR-Arnt復合物與異種生物反應元件(XREs,它與靶基因的啟動子結合)結合,誘導靶基因轉錄[47,84](圖3),例如UGTs。所有UGT1A家族,以及UGT2B4、UGT2B15和UGT2B17,都被發現具有良好的AhR結合位點[85-88]。Ritter等[89]發現AhR也誘導人UGT1A1的活性。使用表達整個人類UGT1的AhR缺陷小鼠的研究表明,所有UGT1家族成員似乎都受到AhR的調節[90]。

1.6.2 植物化學物質通過AhR對UGT的影響

AhR可以介導對環境污染物(如二惡英)的反應,這些污染物對健康有許多不利的影響。Amakura等[91]利用AhR免疫分析法(一種基于AhR的二惡英生物測定法)初步篩選了大量植物化學物質對2,3,7,8-四氯二苯并-對二惡英(TCDD)誘導的AhR激活的抑制或激活作用。結果表明,胡椒堿和香豆雌酚對TCDD誘導的AhR激活顯示出顯著的抑制作用。此外,姜黃素、鼠尾草酚和辣椒素對AhR活化的抑制作用最小。相比之下,異黃酮如大豆苷元,具有二苯乙烯結構的白藜蘆醇和一些類黃酮如柚皮素,橙皮素和黃芩素顯示出激活AhR的能力[92]。Zhang等[93]證明高良姜素、染料木素、大豆苷元和薯蕷皂苷元在Hepa-1細胞中具有AhR的激動活性。木犀草素是MCF-7和HepG2細胞的AhR拮抗劑[94]。先前的研究表明[95]綠茶提取物對多環芳烴引起的癌癥具有化學預防作用。為探討該保護作用的有效成分,測定了綠茶兒茶素對AhR基因誘導的影響。表沒食子兒茶素沒食子酸酯(epigallocatechin gallate,EGCG)和表沒食子兒茶素(epigallocatechin,EGC)是AhR轉錄最有效的拮抗劑。桑葉提取物成分花青素,也被發現以劑量依賴的方式抑制AhR的轉化[96]。上述具有AhR調節活性的天然化合物可能通過調節AhR進而影響UGT表達。此外,已顯示AhR介導的UGT1A1 5'-側翼區290bp報告基因的反式激活參與了UGT1A1的白楊素調節,其中白楊素激活UGT1A1基因并增強其活性[97]。芹菜素和香葉木素對UGT1A1的誘導機制與白楊素的誘導機制相似。

1.7 Nrf2

1.7.1 Nrf2對UGT的調節

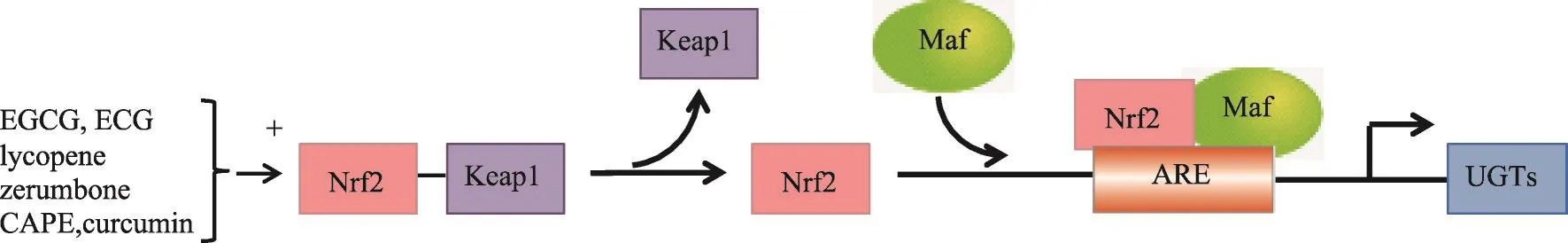

Nrf2是一種屬于帽和領CNC(cap-‘n'-collar,CNC)轉錄因子家族成員,參與UGT和其他II相酶的轉錄[98]。在正常條件下,Nrf2被Keap1控制在胞漿中,導致蛋白酶體降解[99,100]。當Keap1與活性氧(ROS)和其他親電試劑以及抗氧化劑反應時,Nrf2從Keap1解離下來。Nrf2從Keap1釋放后,易位到細胞核中。一旦進入細胞核,Nrf2與Maf蛋白形成異二聚體,然后與順式作用抗氧化反應元件(ARE)結合,刺激靶基因的轉錄[47,101-103](圖4)。以往的研究表明,功能性AREs可誘導UGT1A1,UGT1A6,UGT1A7,UGT2B4,UGT2B7 和UGT2B17的轉錄[104,105]。Yuan等[106]報道了Nrf2通過激活Nrf2-UGT1A信號通路,在UGT1A,UGT1A8和UGT1A10的轉錄中起關鍵作用。

圖4 植物化學物質通過Nrf2激活調節UGT轉錄

1.7.2 植物化學物質通過Nrf2對UGT的影響

一些植物化學物質,如EGCG,番茄紅素和花姜酮(zerumbone,ZER)被認為直接破壞Keap1-Nrf2復合物,從而通過Nrf2信號途徑誘導UGTs的轉錄[107-109]。花姜酮是從球姜中提取的含有共軛二烯酮結構的單環倍半萜類化合物,已被證明具有抗結腸癌和皮膚癌的特性。以往的研究表明,花姜酮可誘導Nrf2與II相酶基因的ARE結合的核定位,表明花姜酮是Nrf2/ARE依賴性解毒通路的潛在激活因子。這也與花姜酮增強幾種Nrf2/ARE依賴性II相酶基因的表達的觀察結果一致[109]。它可能的機制是花姜酮可以拮抗Nrf2和Keap1之間的相互作用,穩定Nrf2并導致其在細胞內快速積累。咖啡酸苯乙酯(caffeic acid phenethyl ester,CAPE)和姜黃素在腎上皮細胞中以濃度和時間依賴性方式刺激Nrf2表達。幾項調查的可能機制是姜黃素(和CAPE,推論)可以促進Nrf2-Keap1復合物的失活,導致Nrf2與常駐AREs的結合增加[110]。此外,在瞬時轉染的癌細胞中也發現了類似的現象,番茄紅素可以反式激活與ARE序列融合的Nrf2基因的表達。最近對綠茶多酚的研究表明[111],EGCG和ECG通過MAPK途徑有效誘導ARE介導的基因表達,包括II相解毒酶。通過比較5種多酚對MAPK的激活情況,EGCG對3種MAPK(ERK,JNK,p38)均具有較強的時間和劑量依賴激活作用,而EGC僅激活ERK和p38。

1.8 HNF1/3/4

1.8.1 HNF1α

(1)HNF1α對UGT的調節

眾所周知,HNF1α參與多種UGTs的調節,包括人UGT2B7,UGT2B17,UGT1A1,UGT1A3,UGT1A4,UGT1A8,UGT1A9和UGT1A10以及大鼠的UGT1A7[32,34,35]。UGTs的調控機制越來越受到人們的關注。先前的研究表明[112,113],UGT1A8,UGT1A9和UGT1A10,以及Sp1和尾部相關的同源域蛋白2,均被HNF1α協調調控。通過使用生物信息學工具,Bélanger等[114]預測UGT1A1的近端啟動子中存在幾個假定的轉錄因子結合位點,并通過EMSA證明HNF1α會與UGT1A1的近端啟動子結合。Oda等人的一系列實驗表明[113],DNA高甲基化以及組蛋白的低乙酰化會阻礙HNF1a與UGT1A1的結合,從而抑制人腎臟中UGT1A1的表達。他們的另一個發現[115]是,DNA高甲基化是HNF1a和Cdx2結合過程中的障礙,會導致人肝臟中UGT1A10的表達下降。HNF1α基序的突變會導致HT29細胞中UGT1A1啟動子活性降低,這個發現第一次說明了HNF1α在調節UGT1A1啟動子中的作用。既往研究表明,大鼠UGT1A6基因通過遠端啟動子P1和近端啟動子P2表達,這兩個啟動子均被組織特異性地調控。P2轉錄本在肝臟、腎臟和胃腸道中含量較高,而在其他組織中P1轉錄本占優勢。UGT1A6在肝臟中的表達增加部分是因為P2轉錄單位對HNF1有作用,而這種作用是由位于P2啟動子上游的HNF1結合位點介導的[116]。此外,UGT1A5外顯子1上游的核苷酸序列是一個無效的啟動子,這一結果可能解釋了這種UGT亞型在人體組織中缺乏實質性表達的原因[34]。

(2)植物化學物質通過HNF1α對UGT的影響

丹參酮IIA是從丹參中分離得到的藥理活性最強的植物化學物質之一,具有抗炎、抗癌、神經保護、降血脂等多種生物活性。Chen等[117]研究了丹參酮IIA在肝細胞中的降膽固醇作用。他們發現丹參酮IIA可以降低HNF1α與PCSK9啟動子結合的能力。Ankaferd?血液阻滯劑(ABS)是一種活性植物化學物質,已被用作止血劑。Yilmaz[118]提供證據表明ABS可顯著提高HNF1α的活化水平。

考慮到上述研究結果,我們可以得出結論,活性植物化學物質的丹參酮IIA和Ankaferd?血液阻滯劑在一定程度上通過HNF-1α來調節UGT1A8,UGT1A9和UGT1A10。然而,還需要進一步調查。

1.8.2 HNF3α

通過AR的雄激素信號傳導對于人類的前列腺生長和功能至關重要。然而,前列腺內過多的雄激素信號傳導與前列腺癌(prostate cancer,PCa)的發展和進程息息相關有關。鑒于雄激素及其代謝產物的葡糖醛酸化促進其排泄,UGT2B15和UGT2B17在降低細胞內雄激素濃度從而防止前列腺內雄激素過度信號傳導方面發揮重要作用。HNF3α似乎通過與其同源反應的元件結合來作為靶基因調節區中的單體并增強其他轉錄因子的進入而充當轉錄促進因子。研究表明,HNF3α是PCa細胞系中UGT2B15和UGT2B17基因表達的主要調節因子。這項研究發現了UGT2B15近端啟動子內的一個功能性HNF3α位點,該位點對細胞中基礎UGT2B15基因轉錄活性很重要[37]。

然而,植物化學物質對這種轉錄因子的調控尚未見報道。鑒于HNF3α是UGT2B15和UGT2B17調節的關鍵轉錄因子,我們假設植物化學物質可能通過這種轉錄途徑來調控這兩種酶的表達。

1.8.3 HNF4α

(1)HNF4α對UGT的調節

HNF4α(NR2A1))是屬于細胞核激素受體家族的轉錄因子,在肝臟、腎臟、胰腺和小腸中高表達[112],主要參與體內脂質和葡萄糖穩態的調節。HNF4α是肝臟中調節II相酶的重要反式激活因子[33]。Yueh[119]的實驗表明HNF4α在肝UGT2B7的組成型表達中起重要作用,并且在染色質免疫沉淀測定中驗證CAR對UGT2B7基因表達的抑制作用,其中TCPOBOP處理阻斷了HNF4α與UGT2B7啟動子的結合。此外,HNF4α可以與UGT1A9基因啟動子中-372至-360位的順式作用元件結合,從而激活UGT1A9的轉錄[120]。Lu等[40]還發現,HNF4α的缺失會顯著降低幾種肝臟II相酶的mRNA 表 達 ,包 括 UTT2A3,UGT2B1,UGT3A1和UGT3A2,這可能是由于HNF4α的缺失所導致的[121]。

(2)植物化學物質通過HNF4α對UGT的影響

Wang等[122]研究了黃連提取物非洲防己堿(columbamine,COL)在倉鼠和HepG2細胞中的抗高膽固醇活性和潛在分子機制。結果表明,COL可以激活轉錄因子FTF和HNF4α的mRNA和蛋白表達。啟動子熒光素酶測定顯示COL可誘導FTF和HNF4α的表達。此外,之前的一項研究表明[123],來源于黃連中的黃連胺通過誘導HNF-4α的表達,進而促進膽固醇分解和代謝,加速了膽汁酸的排泄,顯示出較高的降脂活性。Wei等[124]提供的證據表明,人參皂苷CK是天然的二醇型人參皂苷在人腸道內的代謝產物,可通過激活腺苷-5'-磷酸激酶來降低肝臟糖異生。他們還研究了CK對2型糖尿病小鼠和HepG2細胞的作用機制,發現CK降低了肝臟和HepG2肝細胞中PEPCK和G6Pase的表達,同時,經過CK處理后,HNF4α的表達顯著降低。

基于上述的實驗結果,我們假設具有生物活性的植物化學物質,如抗高膽固醇血癥的COL和具有顯著藥理作用的BBR和具有抗糖尿病作用的人參皂苷CK,可通過影響HNF4α進而對UGT2B7和UGT1A9產生顯著影響。然而,還需要通過進一步的研究來驗證這一假設。

1.9 AR

1.9.1 AR對UGT的調節

雄激素受體AR(NR3C4)是配體激活型轉錄因子,屬于核激素受體超家族[125]。AR與雄激素配體結合后,與分子伴侶蛋白分離,二聚化,然后與靶基因的雄激素反應元件(androgen response elements,AREs)結合,募集轉錄共調節因子,并導致雄激素應答基因轉錄的刺激或抑制[126]。

目前,雄激素在前列腺癌的發生和發展中起著重要作用。近期研究結果表明[127],UGT2B15和UGT2B17在控制腫瘤內雄激素水平中介導二氫睪酮(DHT)代謝的受體控制作用,從而影響前列腺癌的進程。Zhang等[127]在一篇小綜述中報道過UGT2B15和UGT2B17是LNCaP細胞雄激素反應的主要決定因素之一。同時,siRNA可以抑制UGT2B15和UGT2B17的表達,使葡萄糖醛酸化活性顯著降低,導致細胞培養基中DHT水平增加和增殖反應增加[128]。重要的是,這些UGT基因通過AR因子途徑調節并受DHT誘導的下調[41]。在他們的實驗中,張等人表明DHT處理可能以時間和劑量依賴的方式阻礙LNCaP細胞中UGT2B15和UGT2B17的表達。然而,這種現象被氟他胺和比卡魯胺競爭性地拮抗。

1.9.2 植物化學物質通過AR對UGT的影響

表油菜素內酯(epibrassinolide,EBR)是多羥基化甾醇衍生物和油菜素類固醇的生物活性化合物。Obakan等[129]發現,EBR與雷帕霉素聯合作用可誘導前列腺癌LNCaP細胞凋亡并表達AR。上游mTOR抑制劑可阻止EBR誘導的細胞活力喪失和PARP裂解。同時,他們在非功能性AR的DU145細胞中也觀察到了類似的結果。Xu等[130]成功應用高通量基因表達譜分析試驗直接靶向AR基因以篩選天然產物文庫,從而鑒定17β-羥基乙醇酰胺1-5,其中physachenolide D(5)對兩種前列腺癌細胞系,即LNCaP和PC-3表現出較強的選擇性體外活性。此外,Rahman[131]發現Hymenodictyon excelsum中的蒽醌和香豆素成分具有抗前列腺癌效應,并且對AR具有拮抗作用。鼠尾草酚是一種二萜類化合物,具有一系列抗癌、抗炎和抗氧化作用。所有這些作用都是通過調節不同的信號級聯反應來介導的,包括雄激素和雌激素受體[132]。

然而,植物化學物質通過AR對UGT的調控作用尚不清楚。我們只能做出一些適當的假設,例如EBR可能通過AR調節UGT2B17。這方面還有待進一步研究。

1.10 Erα

1.10.1 Erα對UGT的調節

在早期的工作中[133],發現代謝酶(例如UGT酶)被誘導后,表達水平會增強,其中一個原因就是核受體和雌激素受體的合成增加。同樣,Liu等[134]發現包括CAR,PXR 和 Erα(NR3A1)在內的三種轉錄因子是UGT轉錄最重要的反式調控因子(中位數和相關系數范圍分別是:46%,6%-58%;47%,9%-58%;和52%,24%-75%)。最近,Neumann等[135]檢測了捐助者肝組織 中 的 11種 肝 UGT 酶 ,即 UGT1A1,UGT1A3,UGT1A4, UGT1A5, UGT1A6, UGT1A9,UGT2B4,UGT2B7,UGT2B10,UGT2B15和 UGT2B17以及包括Erα在內的16種轉錄因子的mRNA表達水平。令人驚訝的是,他們發現在小孩肝臟中的Erα表達幾乎與每個UGT基因都存在顯著的相關性。對于Erα的作用機制,Hu等[42]揭示Erα,AR和FOXA1可以通過串聯結合細胞系模型中的近端啟動子協調提高UGT2B15和UGT2B17的表達。

1.10.2 植物化學物質通過Erα對UGT的影響

一些證據表明,Erα可以結合多種結構多樣的配體,包括植物化學物質和合成物。植物雌激素(BEs)來源于多種植物中,已被廣泛報道與ERs結合,在某些情況下類似于內源性雌激素,雌二醇(E2),可以通過雌激素組織和細胞誘導雌激素靶基因的表達以及靶標的表型變化[136]。與E2不同,Jiang等[137]報道BEs優先與ERβ結合;但是,BEs在高濃度(0.1μM或1μM)下可以完全激活Erα。為了進一步探索Erα在BEs作用中的功能,Gong等[138]在肝細胞中使用了四種常見的BEs,即染料木素,大豆苷元和大豆中的S-牛尿酚,以及甘草根中的甘草素進行基因調控研究。他們發現這四種BEs和E2可通過Erα途徑刺激Erα染色質結合和靶基因表達。

越來越多的研究表明植物化學物質可以影響UGT。例如,Ismail[139]發現穿心蓮和貓須草的提取物可在不同程度地抑制UGT2B15的活性。我們可以據此做出推論,即穿心蓮、貓須草提取物可通過Erα途徑抑制UGT2B15活性。

2 UGT的其他調節途徑

除了轉錄因子途徑,植物化學物質還可以通過其他方式調節UGT基因表達。曾等[140]發現用蛋白激酶抑制劑姜黃素處理LS174T細胞(可以高表達UGT1A的細胞系)可以削弱UGT1A對木犀草素葡萄糖醛酸化的催化效率,而它們不影響UGT1A的表達和翻譯,這表明姜黃素可能通過抑制UGT酶的磷酸化來影響UGT的活性。

值得注意的是,肝臟疾病與UGT表達顯著相關。Mario等[43]研究了炎癥對肝病患者個體UGT亞型mRNA表達水平的影響。結果表明,高炎癥評分樣本中UGT1A4,2B4和2B7 mRNA表達顯著降低。此外,UGT酶的mRNA表達的降低與炎癥程度有關。這種結果可能與炎癥樣本中IL-1β mRNA水平升高有關,IL-1β是由浸潤性炎癥細胞釋放的物質[43]。

3 未來展望

UGT是一個多功能的超基因家族酶類,負責眾多內源性和外源性藥物的葡糖醛酸化,在人體藥物的清除中起著不可或缺的作用。以上我們討論了幾個關鍵的轉錄因子對UGT基因表達的調控影響。雖然還需要做進一步的研究,但我們已經開始識別UGT基因表達最重要的調控區域,與這些區域結合的轉錄因子可以介導人類UGT基因表達的改變。

植物化學物質作為傳統的治療藥物,在中國和亞洲各國的疾病防治中發揮著不可替代的作用。此外,隨著對植物化學物質的進一步研究,這類藥物已逐漸被眾多西方國家所接受,并作為一種重要的多組分治療藥物在世界范圍內廣泛流行。然而,許多植物化學物質,特別是草藥中的酚類物質,是人體內UGT的底物。同時,UGT的催化效率可以被多種植物化學物質調節,從而導致藥藥相互作用。因此,了解植物化學物質通過轉錄因子調控UGT基因表達,將有助于治療和預防藥藥相互作用。總之,植物化學物質轉錄因子誘導UGT酶表達的調控機制是復雜的,需要進一步研究。