基于成果的教育:緣起、內涵與框架*

劉建珠

?

基于成果的教育:緣起、內涵與框架*

劉建珠

(深圳職業技術學院 商務外語學院,廣東 深圳 518055)

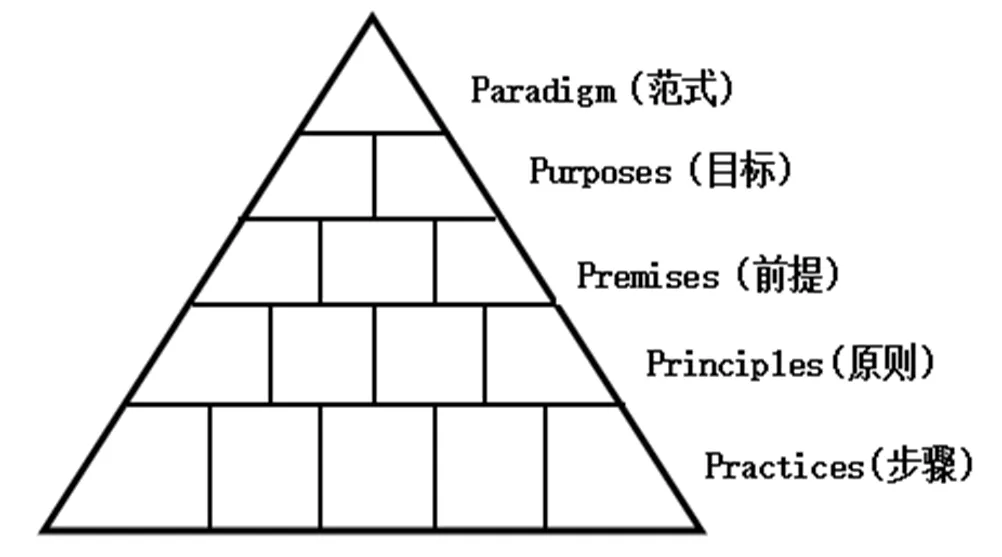

“OBE”是“Outcome Based Education”的英文簡稱,意為“基于成果的教育”。根據對威廉·斯巴迪(William Spady)學術著作《基于成果的教育:關鍵問題與答案》(Outcome-based Education: Critical Issues and Answers)的研讀,本文對“OBE”的緣起、內涵和框架進行了解讀。“OBE”理念的提出與當下所處的信息化時代變革以及社會各界對人才質量的需求密切相關,是以學習結束后學生必備能力為所有教學活動目標的教育組織模式,其體系架構由“5P”組成,即:一個范式(Paradigm)、兩個目標(Purposes)、三個前提(Premises)、四個原則(Principles)和五個步驟(Practices)。

OBE;緣起;內涵;框架

“OBE”是一個舶來品,最早出現于上世紀八十年代,其英文全稱是“Outcome Based Education”,在本文中譯為“基于成果的教育”。在梳理“OBE”研究文獻過程中,筆者發現國內學者早在2003年便開始譯介“OBE”理念。不過,在之后的十年(2003-2012),“OBE”理念并未引起國內學者的足夠重視,每年以“OBE”為主題在國內期刊發表的研究論文屈指可數。自2013年起,國內“OBE”研究的熱度開始不斷上升,最近幾年更是呈現“井噴式”增長。根據筆者的統計,CNKI(中國知網)在2017年和2018年收錄的關于“OBE”研究的期刊論文分別達到263篇和602篇。很顯然,“OBE”已經引起了國內學者的高度關注。

通過研讀國內“OBE”研究主題的期刊論文,筆者發現絕大多數研究人員都提及了一位叫威廉·斯巴迪(William Spady)的學者以及他的著作“Outcome-based Education: Critical Issues and Answers”(《基于成果的教育:關鍵問題與答案》)。不過,國內不少“OBE”研究人員似乎并沒有認真閱讀這部作品,很多論文引用的是“二手”乃至“多手”觀點,存在“斷章取義”和“人云亦云”現象。這從現有“OBE”研究論文發表刊物的層次也可見一斑。截止目前,CNKI收錄的“OBE”研究期刊論文總數雖然已經超過1000篇,但其中發表于CSSCI來源期刊的論文數卻不足40篇。

在梳理“OBE”研究文獻過程中,筆者還發現,研究人員對“OBE”術語的翻譯也有多個不同的版本,包括“以結果為基礎的教育”、“基于結果的教育”、“基于學習成效的教育”、“成果導向教育”、“基于學習產出的教育”等等。另外,國內介紹這部作品的研究人員對于原作諸多概念和觀點的“解讀”也存在不準確或不統一的地方。這對于“OBE”理念在我國的傳播和應用顯然是十分不利的。

有鑒于此,筆者對國內外關于“OBE”的主要研究文獻進行了梳理,設法獲得了斯巴迪撰寫的《基于成果的教育:關鍵問題與答案》英文原版并認真地加以研讀,旨在明確“OBE”的緣起、內涵和框架。2017年底,筆者應邀以“基于成果的教育:緣起、內涵與框架”為題在深圳職業技術學院和廣東職業技術學院等高等職業院校做了專題報告。本文由報告發言整理而成。

1 “OBE”的緣起

“OBE”因何而起?國內學者對此進行了不同程度的探討,得出了形形色色的答案。“OBE”最初出現于美國、加拿大、澳大利亞等國的基礎教育改革。自上世紀八十年代起,西方社會對教育質量的評價普遍開始由“輸入”轉向“輸出”,更加關注教育的結果。姜波[1]40指出,正是在這種背景下,“OBE”理念逐漸發展起來。祝懷新和毛紅霞[2]34認為“OBE”起源于美國認知心理學家布魯姆(Bloom)發起的掌握學習運動和20世紀60年代末在美國興起的能力為本運動。顧佩華等[3]28則認同馬倫(Malan)的分析,認為“OBE”理念深深植根于泰勒(Taylor)的課程設計原理、布魯姆的掌握學習理論、能力本位的職業教育思想以及標準參照學習理念等一系列教育運動和教育思想。申天恩等人[4]48指出“OBE”理念是美國20世紀50年代教育改革思潮的產物,其理念內涵包括教育目標理論、能力本位教育、精熟教育、標準參照評量以及高等教育投入—過程—產出論。

被稱為“OBE”之父的斯巴迪對“OBE”進行了持續和深入的研究并于1994年發表個人專著——《基于成果的教育:關鍵問題與答案》。在該專著中,斯巴迪對“OBE”理論進行了詳細的論述。全書共有七章,主要回答以下七個問題,即:(1)什么是基于成果的教育?(2)為什么基于成果的教育改革引起了那么廣泛的興趣?(3)成果指的是什么,它們是怎么產生的?(4)基于成果的應用有哪些主要趨勢?(5)基于成果的應用如何影響學校和學生?(6)為什么會出現關于“OBE”的爭議?(7)“OBE”該走向何方?

根據斯巴迪[5]187的研究,“OBE”的產生和發展主要在于以下五點。第一,在當今社會的教育體系中,人們對基于成果的教學設計思考和實踐具有廣泛的共識。第二,基于成果的教育模式符合當今社會教育體系的需要,即:所有的學生都應有學習機會,因為每個人都需要為信息時代勞動力市場帶來的挑戰做好繼續學習和個人提升的準備。第三,當今社會從工業時代向信息時代的轉變對工作的性質和就業機會帶來了根本性的影響,信息加工和數據處理能力在今天的大多數工作中已經成為基本的能力要素。第四,“OBE”理念的提出與企業界正在發生的“質量革命”高度吻合。第五,“OBE”旨在基于合理的預算向關心學生實際操作能力是否得到發展和教育機制效果是否得到提升的父母、雇主和大學提供具體的、有用的信息。

相對國內外其他學者而言,斯巴迪對“OBE”緣起的分析更加具體和全面。“OBE”理念的提出與當下所處的信息化時代變革以及社會各界對人才質量的需求密切相關。“OBE”理念與現代教育機制和學習個體發展相吻合,能滿足現代教育發展和個體應對社會挑戰的現實需要。

2 “OBE”的內涵

跟“OBE”的緣起一樣,國內現有文獻對“OBE”的內涵也給出了不同的版本,有的版本甚至只是簡單從西方文獻“原文”中機械直譯過來的。姜波[1]40將“OBE”解讀為“關注和組織教育系統中的每件事物,圍繞著一個根本的目標讓所有的學生在完成他們的學習經歷后都能獲得成功”。祝懷新和毛紅霞[2]35將“OBE”的定義表述為“清楚地關注和組織教育系統中的每件事,圍繞著一個根本的目標,讓所有學生在學習活動結束時能夠獲得成功”。顧佩華等[3]27則將“OBE”的概念描述成“清晰地聚焦和組織教育系統,使之圍繞確保學生獲得在未來生活中獲得實質性成功的經驗”。李小俞[6]對“OBE”的解讀是“清晰地聚焦和組織教育系統,將提高學校的教育質量作為教育的主要目標,使教育過程能夠圍繞學生的發展,保證學生在未來的學習中能夠獲得相應的操作技能,取得實質性的成功經驗”;王金旭等[7]采用“成果導向教育”的說法并將其定義表述為“清晰地聚焦在組織教育系統,使之圍繞確保學生獲得在未來生活中取得實質性成功的經驗”。從以上諸多關于“OBE”定義的版本來看,國內學者雖然都借用了斯巴迪對“OBE”的界定,但他們對該定義的翻譯和解讀都不夠具體和清楚。

在《基于成果的教育:關鍵問題與答案》一書中,斯巴迪[5]1開篇便給出了“OBE”的定義:“Outcome-based education means clearly focusing and organizing everything in an educational system around what is essential for all students to be able to do successfully at the end oftheir learning experiences.”筆者將以上表述翻譯如下:“基于成果的教育是以學習結束后學生必備能力為所有教學活動目標的教育組織模式。”

要弄清“OBE”的內涵,關鍵在于界定其第一個字母“O”,即“Outcome”。梅里亞姆-韋伯斯特公司[8]出版的《韋氏高階英語詞典》對“Outcome”給出的釋義是“Something that happens as a result of an activity or process”(活動或過程的結果)。斯巴迪[5]2賦予了“Outcome”比詞典釋義更加具體的內涵,即“clear learning results that we want students to demonstrate at the end of significant learning experiences”(我們想要學生在重要的學習階段結束后所展示的學習結果)。這里的學習成果不是價值、信仰、態度或心理狀態,而是學習者運用他們所知和所學實際能做的,是對所學知識實實在在的應用。

在《基于成果的教育:關鍵問題與答案》的第三章,斯巴迪進一步明確了“Outcome”的范疇。斯巴迪[5]49認為“Outcome”具有六個最為常見的描述指標,即:Content Focus(內容核心),Time References(參考時間),Curriculum Scope(課程范圍),Jurisdictional Domain(管轄領域),Competence Complexity(能力結構)和Operational Function(操作功能)。

從以上六個關于“Outcome”的描述指標來看,“基于成果的教育”中的“成果”首先要代表特定的學科和內容。其次,“成果”與特定的時間范圍緊密相連。第三,“成果”可依據課程范圍細分為單元成果、項目成果等更加具體的成分。第四,“成果”具有地域性,受限于特定的組織和機構管轄區域。第五,“成果”與能力的性質、范圍和構成有關。第六,“成果”具有特定的服務功能。

總而言之,“成果”在內容核心、時間范圍、能力構成等方面具有很大的個體差異性,是學習個體在學習經歷結束后真實展現出來的實際學習結果,涉及學習者在具體的任務場景中對所學內容和所掌握技能的綜合和應用。“OBE”則是以上述“成果”為目標的人才培養體系。“OBE”體系建立在一個以輸出結果為基本框架的基礎之上,對所有學生所要達成的學習結果都有界定清楚的標準,其目的在于將全部學習個體的學習能力和最終的行為能力在他們離開學校之前盡可能提升到一個最高的水平。

3 “OBE”的框架

“OBE”由一系列相互聯系的要素組建而成。這些要素相互協同,構成“OBE”的基本框架,一起作用于學校教育的運行,共同促進成功的學習。斯巴迪[5]8將“OBE”的構成框架描述成一座由“5P”組成的金字塔(Pyramid),將“OBE”體系劃分為一個范式(Paradigm)、兩個目標(Purposes)、三個前提(Premises)、四個原則(Principles)和五個步驟(Practices)。斯巴迪將以上“5P”自上而下分別放置在五個不同層次,組成一座“OBE”金字塔,如圖1所示。

圖1 “OBE”金字塔

3.1 一個“范式”

位于“OBE”金字塔最頂端的是這一教育體系的“范式”(Paradigm)。美國哲學家庫恩[9](Kuhn)指出,范式是某一學科所有成員都認同并遵從的世界觀和行為方式。基于這一概念,斯巴迪[5]8將“OBE”的范式表述為“WHAT and WHETHER students learn successfully is more important than WHEN and HOW they learn something.”(學生成功習得什么和是否能夠成功習得比他們何時和怎樣習得更加重要)。對倡導“OBE”理念的學校而言,獲得結果比提供服務更加重要。在這一范式指導下,學校希望所有的學生都是真正成功的學習者。

以上“OBE”范式是基于當下所處的信息化時代變革而提出的,構成了眾多教育機構的辦學指導思想。在其“OBE”專著的第二章,斯巴迪[5]36將該“OBE”范式細分為十大成分,即:成果明確(Outcome Defined),機會更多(Expanded Opportunity),績效認證(Performance Credentialing),概念綜合(Concept Integration),教學指導(Instructional Coaching),最終成果(Culminating Achievement),全部成功(Inclusionary Success),合作學習(Cooperative Learning),標準驗證(Criterion Validation)以及協作組織(Collaborative Structure)。

基于以上十大成分,“OBE”的范式可具體表述為以下十個觀點:(1)教育機構應根據明確的“成果”組織教學,“成果”是“OBE”體系下一切教學活動的焦點、使命、起點和目標;(2)教育機構應確保所有的學生都能突破現有體系的束縛,獲得多方面的機會從而進行成功的學習;(3)最終的學習成果應有清晰的標準界定,學習個體所展示的學習成果必須由統一的標準來認證;(4)最終的學習成果所體現的是學習個體對所學知識和技能的綜合和持續應用能力;(5)老師要對正在學習的學生進行持續的診斷和評估,并針對性地提供有效的指導;(6)老師所關注的學習成果不是學生的累積成果而是最終成果,即學生在學業結束后所具備的能力;(7)學校要持續創造條件讓所有學生都能成功,而不是對成功采用配額制;(8)學校要倡導合作學習而不是競爭學習,學生應互相幫助共同提高,同學不是競爭對手而是彼此的老師;(9)教育機構依據明晰的標準對學生最終展示的學習成果進行評估和檢驗,從而獲取最真實和最準確的信息;(10)各領域的老師應建立溝通和協作機制,互相配合,一起幫助學生取得最終的學習成果。

3.2 兩個“目標”

位于“OBE”金字塔第二層的是“目標”(Purposes)。在“所有學生都能成功”的哲學思想指導下,斯巴迪[5]9指出,“OBE”具有以下兩個主要目標:第一,確保所有學生在完成一個階段的學校教育后,具備成功所需的知識、技能和素養;第二,學校的組織與運行能讓所有學生在通往成功道路上所需的知識、技能和素養得以實現和最大化。學校教育的責任和目的在于讓學生在走出校門后具備應對社會各種挑戰所需的能力。這兩個目標指明了教育機構實施人才培養的方向。

3.3 三個“前提”

以上兩個“目標”建立在“OBE”的三個“前提”(Premises)之上。如圖1所示,“OBE”的三個“前提”位于金字塔的中間一層。這三個前提分別是[5]9:(1)所有的學生都能學習并獲得成功,但獲得成功的時間和方式不同;(2)成功的學習促進更加成功的學習;(3)學校控制著直接影響成功學習的條件。第一個前提表明,學生的學習方式不盡相同,但這不應成為影響成功學習的障礙。第二個前提強調成功的學習建立在學生對前一階段學習成果的充分認知基礎之上。第三個前提說明,實施“OBE”理念的教育工作者可以通過改變教育方式幫助和鼓勵所有的學生獲得成功。

3.4 四個“原則”

要實現“OBE”的“范式”并將它的兩個“目標”和三個“前提”付諸實施,需要遵循四個“原則”(Principles),即“清楚焦點”(Clarity of Focus),“更多機會”(Expanded Opportunity),“高度期待”(High Expectations)和“反向設計”(Design Down)[5]10。以上四個“原則”位于“OBE”金字塔的第四層,是“OBE”理念的核心。姜波[1]41和申天恩等[4]47對這四個原則逐一進行了解讀。但通過比對斯巴迪著作關于“OBE”四個“原則”描述的原文,筆者發現姜波和申天恩等人不僅沒有對四個原則進行充分解讀,也弄錯了它們的先后順序,沒有區分四個原則的主次關系。

“清楚焦點”是“OBE”四個原則中最為重要也是最為根本的一個。在這一原則指導下,教育工作者首先需要弄清學習個體最終所能展示的學習成果。其次,教育工作者在制定教學計劃和評估學生時應優先考慮學生能將學習成果成功展示的目標。第三,目標成果是人才培養的起點,課程設計、教學流程和評估計劃要與目標成果想匹配。第四,課堂教學過程開始于老師對成果的持續分享、解釋和示范。

“OBE”體系的第二個原則是“更多機會”,即:教育工作者應盡可能多給學生學習和展示所學的機會。這一原則具有時間(Time)、方法與形式(Methods and Modalities)、操作原理(Operational Principles)、完成標準(Performance Standards)、課程通道和結構(Curriculum Access and Structuring)等五個維度。以上五個維度決定著學習者是否能夠獲得足夠多的學習和成功機會。

“高度期待”意味著提高學生面臨的挑戰水平和提高最終稱其為“完成”或“成功”的接受標準。這一原則共有三個維度,即:提高完成任務的可接受標準、取消成功人數的配額和提升高水平課程的準入門檻。“高期待”不等于高標準,它指的是老師期望學生的表現達到一個更高的水平以及同學生一起努力提升這種高期待的可能性。

“反向設計”指的是課程設計和教學計劃從老師希望學生最終達成的目標成果出發。基于這一原則,老師在進行課程和教學設計之初就必須清楚學生在完成學業后最終達成的目標成果。這一原則要求老師遵循兩條黃金法則(Golden Rules)。第一,老師要從重要的目標成果出發并依據這一成果進行課程設計和教學計劃。第二,對那些無助于達成目標成果的項目和內容,老師要主動用其他內容加以取代或者干脆取消。

3.5 五個“步驟”

“OBE”的具體實施步驟位于“OBE”金字塔的最底層。斯巴迪[5]8將“OBE”的操作步驟描述如下:確定最終的目標成果(Define Outcomes),基于目標成果設計課程體系(Design Curriculum),傳達具體的教學指令和要求(Deliver Instruction),對學習結果加以歸檔和應用(Document Result),明確下一步更高層次的目標成果(Determine Advancement)。

需要指出的是,也許是為了構成一座金字塔框架,斯巴迪將“OBE”的操作步驟分解為以上五個步驟。事實上,上述五個步驟的最后一步是下一個階段的第一步。因此,嚴格意義上講,“OBE”的操作步驟只有四步。這與美國學者阿查亞(Acharya)[10]對“OBE”操作步驟的分析也是一致的,即:定義學習成果(Defining)、實現學習成果(Realizing)、評估學習成果(Assessing)和應用學習成果(Using)。此外,“OBE”的操作步驟也與美國質量管理專家休哈特(Shewhart)[11]提出的“PDCA”循環相吻合,即:質量管理分為計劃(Plan)、執行(Do)、檢查(Check)、應用(Action)等四個階段。

4 結 語

“OBE”理念產生于20世紀80年代并在20世紀90年代得到充分發展,現已逐漸在世界范圍內進行傳播。我國對“OBE”理念的介紹和應用較晚,有關“OBE”與我國教育實踐的研究才剛剛起步。在“OBE”理念不斷創新和發展的同時,我們需要理性思考“OBE”的實質內涵是什么?“OBE”是否符合我國教育的實際?我國學校在應用“OBE”理念時應當如何操作?

長期以來,我國教育界一直在“培養什么人”、“如何培養人”等問題上爭論不休。作為一種在信息化時代背景下產生的教育理念,“OBE”顯然為我們提供了解決上述人才培養問題可供借鑒的重要路徑。但是,我們該如何將“OBE”理念應用于人才培養中?我國不同專業的人才培養目標如何體現“OBE”理念?對于“OBE”理念與我國人才培養實踐相結合的研究亟需深入開展。

[1] 姜波.基于結果的教育:原則及策略[J].比較教育研究,2003(8).

[2] 祝懷新,毛紅霞.南非“以結果為本的教育”課程模式探析[J].外國教育研究,2006(4).

[3] 顧佩華,胡文龍,林鵬,等.基于“學習產出”(OBE)的工程教育模式——汕頭大學的實踐與探索[J].高等工程教育研究,2014(1).

[4] 申天恩,斯蒂文·洛克.論成果導向的教育理念[J].高等教育研究,2016(5).

[5] Spady W.[M]. Arlington, The American Associa- tion of School Administrators, 1994.

[6] 李小俞.OBE教育模式在成人教育中的應用[J].成人教育,2016(2):71-73.

[7] 王金旭,等.成果導向:從認證理念到教學模式[J].中國大學教學,2017(6):77-82.

[8] 梅里亞姆-韋伯斯特公司.韋氏高階英語詞典[S].北京:中國大百科全書出版社,2009.

[9] Kuhn T.[M]. University of Chicago Press, 2012.

[10] Acharya C. Outcome-based Education (OBE): A New Paradigm for Learning[J]., 2003(7):3.

[11] Shewhart W.[M]. Dover Publications, 1986.

Outcome Based Education: Origin, Connotation and Framework

LIU Jianzhu

()

OBE is the abbreviation of Outcome Based Education. After reading “Outcome-based Education: Critical Issues and Answers” written by William Spady, the author interprets the origin, connotation and framework of OBE. The concept of OBE is closely related to the reformation at the Information Age and the quality requirements for talents from all walks of life. OBE means focusing and organizing everything in an educational system around what is essential for all students to be able to do successfully at the end of their learning experiences. The system of OBE is made up of one paradigm, two purposes, three premises, four principles and five practices.

OBE; origin; connotation; framework

10.13899/j.cnki.szptxb.2019.02.008

2018-10-30

第九批中國外語教育基金項目(OBE理念指導下的高職商務英語專業人才培養模式研究)、中國外語測評基金項目(國才考試在高職商務英語專業教學中的應用研究)、廣東省高等職業教育品牌專業建設計劃資助項目(2016gzpp023)、深圳市教育科學規劃2018年度規劃課題(高職商務英語專業教學標準體系建設研究)、深圳職業技術學院2017年度重大教研項目(以學生學習成效為導向的人才培養模式探索與實踐)、深圳職業技術學院2017年度重點教研項目(品牌專業的人才培養模式改革及課程體系創新研究)、深圳職業技術學院2018年度創新創業教育專項建設與研究項目(技術技能人才創新思維和創業能力培養體系研究)

劉建珠(1974-),男,江西贛州人,教授,博士,主要研究方向:語言服務、翻譯教學、商務英語等。

G714

A

1672-0318(2019)02-0047-06