美國私人高等教育捐贈的動機模型、影響要素與發展特點

林成華,周文忠

(1.浙江大學 公共管理學院, 杭州 310058; 2.浙江大學 中國科教戰略研究院, 杭州 310058;3.浙江師范大學 兒童文化研究院, 金華 321004)

社會捐贈是一種公益慈善行為,是指個體、團體組織或企業將自己的財物所有權、處置權或者使用權、享受權轉移給他人或其他團體組織的行為。社會捐贈可以匯集社會資金,實現社會互救,弘揚良好的社會風尚。私人高等教育捐贈是指個體捐贈人出于對高等教育事業發展的熱忱,自愿將其所擁有的財產轉移給高等教育機構處置或管理使用的行為。美國具有悠久的社會捐贈文化傳統和濃郁的社會捐贈氛圍,民眾不分貧富,幾乎人人參與社會捐贈。從捐贈美國2017年統計報告(Giving USA 2017)來看,2016年度美國社會捐贈總額為3 900.5億美元,其中私人捐贈總額2 818.8億美元,占全年社會捐贈總額的72%。遺產捐贈總額303.6億美元,占年度社會捐贈總額的8%。如果把遺產捐贈也并入私人捐贈的話,私人捐贈總額占社會捐贈總額的80%,可以說私人捐贈是美國社會捐贈最重要的來源渠道,也是高等教育捐贈的最主要來源[1]。從美國教育援助委員會(Council for Aid to Education,CAE)志愿支持高等教育(VSE 2017)統計數據來看,2017年美國高等教育捐贈總額為436億美元,達到歷史最高水平,其中私人高等教育捐贈192.3億美元,占高等教育捐贈總額的44%。過去5年間,私人捐贈對美國高等教育捐贈的貢獻率維持在42%~47%之間,是高等教育捐贈第一大來源[2]。本文擬從美國私人高等教育捐贈的動機模型、捐贈影響因素和發展特點等方面進行論述,以期對我國高等教育捐贈事業發展提供有益借鑒。

一、私人高等教育捐贈動機模型

私人高等教育捐贈最早可以追溯到殖民地時期,由“五月花號”(May Flower)登陸美國大陸的英國清教徒對哈佛學院的捐贈。從美國早期私人捐資興學到工業革命后慈善基金會運動,再到現代大宗籌款運動,無不閃耀著公益慈善精神的光輝。捐資興學被認為是公民應盡的義務和回報社會的重要方式,成為美國人的共同信念和生活的一部分。在以往的研究中,研究者主要從行為學、經濟學、社會學、心理學、管理學等不同學科視角去探究捐贈者的行為動機。亞當·斯密(Adam Smith)“道德人”理論揭示了捐贈人的利他主義傾向[3];奧爾森(Olson Mancur)的“經濟人”觀點揭示了捐贈人的功利主義傾向[4];盧斯艾倫·普林西(Russ Alan Prince)等人的“社會人”理論揭示了捐贈行為的社會交換本質以及捐贈人的物質性動機和精神性動機[5];戴維·羅根

圖1 私人高等教育捐贈9要素動機模型

(David Logan)的“慈善投資論”揭示了企業家個體捐贈對自身社會聲譽和企業競爭力的投資動機[6];湯姆·蓋爾(Tom Gail)的“情懷論”解釋了校友捐贈的感恩與相互認同情結[7]。還有人認為“給予的自由”不僅是一項公民應盡的義務,更是公民的一項重要權利。本文在吸收前人研究的基礎上,從高等教育價值認知、社群網絡影響、文化傳統驅動、自我實現等九大視角嘗試建構私人高等教育捐贈的9要素動機模型來解釋私人高等教育的行為動機(如圖1)。捐贈人的動機也許是單一的,但更多的是一種綜合化的復雜動機,對捐贈人動機的洞察是提高大學籌款效率的重要基礎。

(一)價值認知驅動:高等教育的重要作用

正如卡內基在其《財富的福音》中所倡導的,高等教育為慈善捐贈的最佳領域。一方面是因為高等教育在知識傳播、文化傳承、人才培養和推動社會進步方面的重要價值。早在殖民地時期,來自英國的清教徒們為了使下一代繼承基督教傳統,在生活尚不富裕時代,就通過捐錢、捐書甚至捐家禽等方式支持教育。殖民地時期的哈佛學院、威廉瑪麗學院等9所大學早期的辦學經費基本上來自教會信徒們的捐贈。在慈善基金會運動時期,高等教育也是資助的重點。基金會的先驅們大多有這樣的共識:教育可以開啟民智,可以培養更多優質人群從而緩解階級矛盾;“知識就是力量”,教育可以促進先進知識的傳播、科學技術創新和發明創造,可以推動人的自我解放和社會持續進步。更重要的是,他們意識到教育機會的公平是最重要的公平,通過資助教育可以提供更多入學機會來改善社會公平正義,維系社會長治久安。因此,建立大學、支持黑人和女子教育、支持開展科學實驗和人文社會科學研究、支持圖書館和大學基礎設施建設等無不得到基金會的重點關注。另一方面,選擇捐贈高等教育與大學的穩定性和延續性有關。大學是知識的殿堂,是人類精神的家園,經受世代更迭而經久不衰,表現出旺盛的生命力和延續性。從殖民地時期就形成的捐贈人冠名答謝制度不斷激勵更多的人把自己的財富投向高等教育,以使自己的美名與大學一樣永存。近代以來,大學進入新的發展階段,大學成為國家軟實力的象征。盡管政府加大了對高等教育的投入,但是從21世紀以來美國一流大學風風火火的大宗籌款運動可知,大學對資金的需求永遠沒有滿足的時候,捐贈高等教育依然是社會慈善資金的主要選擇。

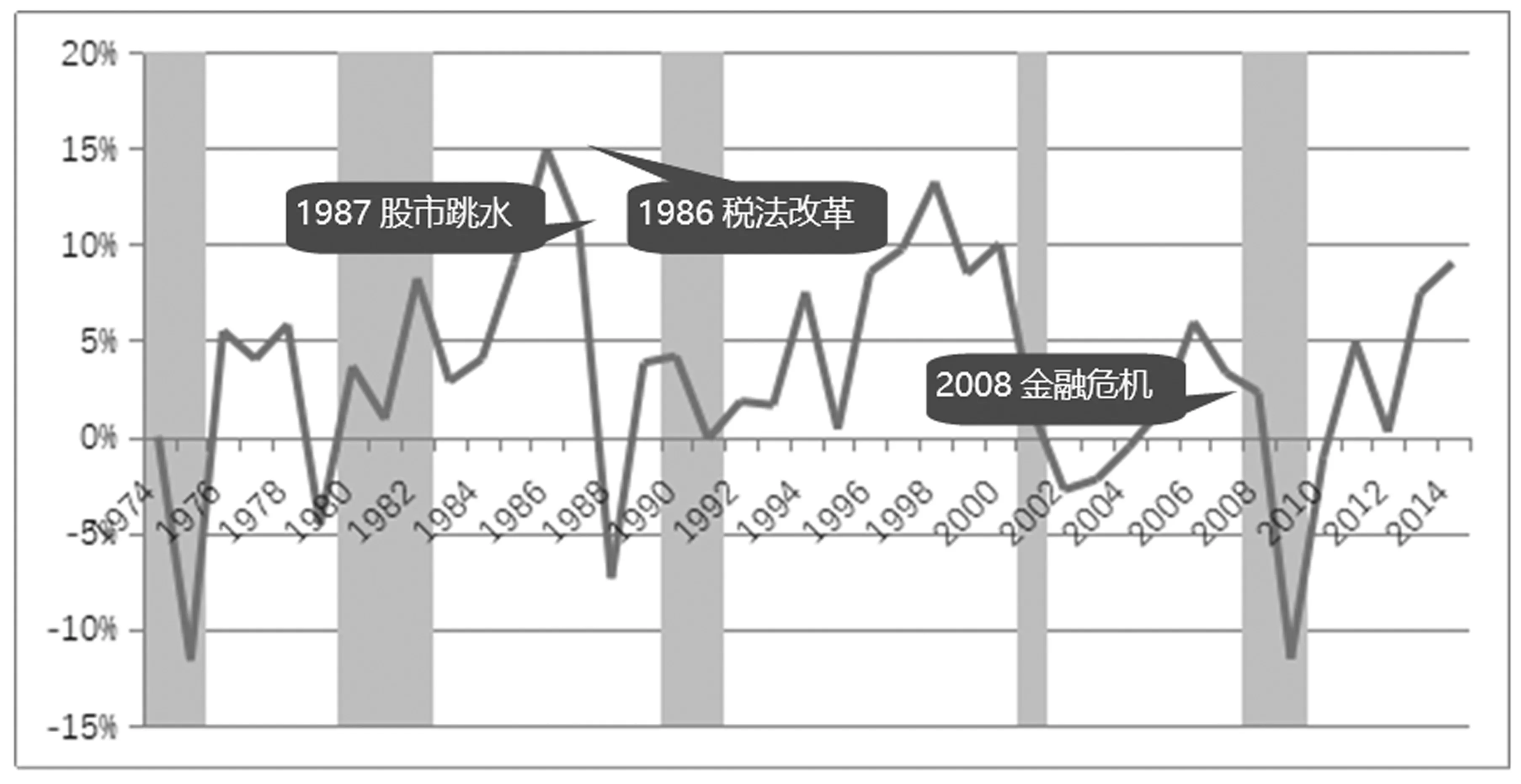

(二)經濟利益驅動:免稅和個人理財方式

理性經濟人理論認為,經濟人在社會經濟活動中的決策是充滿理性的,他們在一定約束條件下追求個體經濟利益最大化。在美國,很多人捐贈是出于減稅的考慮,從慈善捐贈稅收減免到高額遺產稅,美國有著非常完善的捐贈稅收法律體系,這些稅收政策大大激勵了捐贈人參與高等教育慈善事業。從美國志愿支持高等教育統計(VSE)數據可以看出,1986年美國《稅法改革法案》頒布后,高等教育捐贈總量增幅達到近40年來的峰值(如圖2),可見稅法對美國高等教育捐贈的影響。慈善捐贈稅收減免的幅度取決于不同的捐贈形式。現金捐贈最簡單,可以享受5年轉結和高達50%以上的收入所得稅減免;其他股票、證券、不動產等形式的捐贈可以綜合享受個人所得稅、資產稅、資產利得稅等方面的稅收減免。現在美國很多富人都有自己的稅收顧問,幫助自己來合理配置或捐贈自己的資產,以實現合理避稅。此外,為了鼓勵捐贈,美國政府允許很多金融工具為慈善捐贈所用,如慈善年金項目、慈善信托項目等,這些項目不僅給捐贈人提供了支持大學的機會,而且也使捐贈人從中獲得經濟收益,是一種不用怎么花費精力卻可以獲得相對穩定收入的個人理財方式。特別是那些具有小規模資產的人,他們更愿意通過慈善信托的方式來理財。此外,美國還征收高額遺產稅,最高的比例曾達到70%。如果擁有巨額財富到死,將來就有將近一半的財產要縮水,為了合理避稅,把部分資產捐贈給大學則是一種名利雙收的選擇,這也反向刺激了美國富人對高等教育捐贈事業的投入。

(三)同伴壓力驅動:來自社群網絡中同伴的影響

相當多的捐贈人捐贈高等教育是因為受整體社會氛圍所感染或來自社群網絡中同伴的壓力。一方面,美國是一個具有悠久慈善傳統的國家,慈善捐贈氛圍濃厚,樂善好施是普遍的價值理念。這種傳統和氛圍使美國高等教育捐贈始終保持在一定的水平上。另一方面,同伴壓力驅動更多捐贈。處在一定社會網絡中的個體會受到社會網絡中其他個體捐贈行為的影響,群體中處境相當的其他成員率先做出重要捐贈會給其他成員帶來壓力,從而激勵其他成員做出更大捐贈。因為處在一定社會網絡中的個體都有維護自己在群體中正面形象的內在需要。正如哈佛大學籌款運動協調人雷文·赫羅克斯(Raven Heroux)所言:“在大宗籌款運動中,同伴壓力往往被籌款人員所運用,當籌款人員拜訪潛在大額捐贈人的時候,潛在捐贈人往往會問,董事會的成員都做出捐贈了嗎,他們捐贈了多少,你們期望我捐贈多少或類似的問題,這時,籌款人員就應及時地向潛在捐贈人列舉已經做出重要捐贈的捐贈人。當然,如果這時還有已經做出捐贈的志愿者一起參加勸募,那么將會大大提高成功的概率。”[8]美國公益籌款界有句名言——“人捐贈給人”(People Give to People)。在大學籌款運動實踐中,勸募志愿者的作用是不可忽視的,尤其是在大額捐贈的勸募上,很多忠誠的大學支持者在自己率先做出捐贈后,還將作為勸募志愿者去發動自己的朋友、同事、業務伙伴等參與捐贈,被勸募者出于“面子”或“自尊”,或維持自己在同伴群體中的良好形象,往往很難拒絕這樣的勸募。更積極地說,一定社群中的人們會相互模仿,同伴壓力不僅會通過壓力來促進更多的捐贈,而且也會通過一定程度的模仿和激勵作用來促進更多捐贈。

資料來源:VSE, 1974—2014

(四)利他主義驅動:為了更好的大學和更好的社會

雖然稅收法律政策和同伴壓力可以在很大程度上激勵捐贈人做出捐贈,但是純粹利他主義理論研究表明:有一些人往往容易被真誠的渴望所打動,被大學的公共使命所打動,即便沒有稅收激勵政策和同伴壓力,他們也會捐贈大學,他們的捐贈不在乎自己個人的得失,而是為了社會公共利益、一個更好的大學和一個更好的外部世界等。這些捐贈人相信,通過捐贈大學滿足他人的需要和大學的發展需要,可以提高社會公共福利水平。如捐贈大學支持世界性醫療衛生、能源環境以及公共治理等領域的前沿研究等,而且捐贈人自己作為社會中的一員也最終將從一個更好的外部世界中受益。例如,2009年美國一名匿名的捐贈人捐贈了7 000萬美元給12所女性擔任校長的大學,并要求校方不得向任何人公開他的姓名,這位捐贈人的善舉可以很好地解釋他的利他主義捐贈傾向。正如著名籌款顧問杰瑞爾德·帕納斯(Jerold Panas)所說:“大額捐助者更愿意捐贈給一個歷史性、令人興奮的項目而不是一個貧困的機構……盡管這是老生常談,但是一個機構在關于自己未來發展問題上必須呈現它的大膽和力量。”[9]也就是說,大學必須善用捐贈人的利他主義傾向,善于從履行大學公共使命和增進社會公共福利的視角去引導捐贈人。

(五)感恩心理驅動:紀念恩人、感恩母校、報答社會

很多人因為感恩而捐贈大學。首先體現在為了紀念重要的人的捐贈。如紀念父母、配偶、子女及其他重要的人而進行的捐贈,以此感恩他們對自己的重要影響。其次,體現在校友對母校的捐贈回報。校友是大學捐贈的主力軍,從2011—2017年美國高等教育年度捐贈數據看,校友的貢獻率保持在25%左右,很多校友愿意捐贈母校,是因為在母校求學經歷給他們留下了深刻的印象和美好的回憶,他們在母校收獲知識、拓展能力、結交朋友甚至找到了人生的伴侶,大學的學習經歷幫助他們在職業生涯發展中獲得了成功。耶魯大學校友、高瓴資本集團董事長張磊曾在2010年向其母校耶魯大學捐贈了888萬美元,當被問及為什么捐款給耶魯大學時,他回答說“是耶魯改變了我的人生”。從某種角度來講,校友在大學籌款運動中的捐贈率和貢獻率是檢驗一所大學學生培養質量和校友工作質量的重要指標。因此,很多美國一流大學一方面千方百計地吸引世界上最優秀的學生到大學就讀,為他們提供經濟資助和獎學金,通過籌款運動為學生提供一流的學習條件和教育體驗,善待學生,關切學生權益,注重學生愛校情感培育。這些大學相信,培養的校友越優秀,他們將來回報母校的能量就越大。另一方面,美國一流大學高度重視校友工作,通過校友會、校友興趣團體、校友俱樂部等校友網絡加強大學與校友之間的聯系和紐帶,通過豐富多彩的校友活動以及校友終身服務體系的建設,強化大學與校友之間的緊密關系,幫助校友獲得更大的成功。校友對大學的工作滿意了,自然就會不斷強化校友對母校的感恩之情,就會對母校慷慨解囊。再次,很多大學支持者出于對現有社會的感恩而捐贈,他們認為自己的成功歸功于現有社會體制,正所謂取之于社會,用之于社會。

(六)社交需要驅動:渴望歸屬和參與

馬斯諾認為,人有歸屬和社交的需要。很多捐贈人同樣也有這樣的內在需要。他們渴望成為某種重要努力的一部分,如大學的籌款運動就是一種非常具有使命感的努力方式;渴望參與某種重要的活動,如在眾多捐贈人當中渴望加入更高層次的大學捐贈人俱樂部;渴望被大學邀請參加大學的晚宴、畢業典禮、校友團聚及其他校園文化活動;渴望自己的名字出現在年度報告、榮譽榜、大學雜志等重要的媒介上。很多在商業上取得了成功的富商巨賈,非常渴望被重視,追求一種高層次的精神感受和滋養。具有強烈社交需要動機的捐贈人往往更樂意提供大額捐贈或引領性捐贈,以凸顯他們在大學籌款運動中的重要性。這種需要常常也被大學籌款人員加以利用。如在2015年結束的康奈爾大學的“康奈爾現在”大宗籌款運動的最后3個月,康奈爾籌款策略的一個亮點,就是對那些還沒有做出捐贈的潛在捐贈人提出了“成為康奈爾大學偉大籌款努力一部分的最后機會”,使那些潛在大額捐贈人具有一定的緊迫感,產生“如果再不采取行動,自己將很可能與一場偉大的籌款努力失之交臂”的想法。這種激將法往往取得非常好的效果,使大宗籌款運動的目標在最后階段實現重大突破。哈羅德·西摩(Harold Seymour)曾在其1966年出版的《籌款設計:原則、模型和技術》一書中指出:“這看起來很符合邏輯推論,假設我們所有人都渴望尋求成為一種重要組織的重要一員,那么給這個機構提供實際支持將是一種最好的方式,而不僅僅是為機構而自豪。”[10]他的推論在長期的大學籌款實踐中被證明是正確的,成為某種重要努力的重要一部分是捐贈人做出大額捐贈的重要動機之一。

(七)特定意圖驅動:基于特殊需要的捐贈

還有一些人捐贈高等教育是出于想在大學事務中體現自己的權威、控制或特定意圖。哥倫比亞大學教授諾亞·德雷茲內(Noah Drezner)提到:“在最近20年的美國一流大學大宗籌款運動中,限制性捐贈幾乎占了全部捐贈的80%以上,捐贈人在給大學提供捐贈的同時一般都會指定用途或附加一些條件,這些條件可能小到大學電影票的印刷,大到大學校園的景觀布置甚至大學的課程改革和招生事務等。”[8]所有經驗豐富的籌款人員都可能經歷過這種情況,一些為大學提供引領性捐贈的社會名流將獲得加入大學董事會或其他委員會的機會,他們當中的一些人可能會成為大學招生工作的重要工作成員,這些人往往會在其子女或其商業合作伙伴的子女進入該所大學方面施加影響。對于一些小型學院,一筆巨額捐贈甚至可能改變整個大學的長期規劃和發展方向,如美國很多私立女子學院就是個典型。由于女子學院的奠基性捐贈人的要求,這些學院一直保持只招收女生的傳統。也許捐贈人當初的捐贈意圖是美好的,但對這一傳統的堅持卻導致了非常緊迫的生源危機,甚至在捐贈人去世后很長一段時間里,大學的管理者在推動招生改革方面步履維艱。因為大學在改變捐贈人捐贈附加條件時非常謹慎。當然,大部分限定性捐贈與大學的價值觀是一致的,但也有少部分的重要捐贈可能干涉大學的管理事務。基于對捐贈人可能的特定捐贈意圖的洞察,大學在接受捐贈時是需要保持謹慎的。

(八)自我實現驅動:被認可、理想和自我價值實現

社會交換理論(Social Exchange Theory)的代表皮特·布勞(Peter Blau)認為,捐贈行為是一種社會交換行為,個體的志愿行為常常被他們所期望的行為報酬所驅動,尤其是社會認可。布勞指出,志愿行為的報酬可以分為內部性報酬和外部性報酬。內部性報酬即從社會交往關系本身中取得的報酬,如樂趣、社會贊同、愛、感激、自我價值感等;外在性報酬即在社會交往關系之外取得的報酬,如金錢、商品、邀請、幫助、服從等。布勞把社會交換分為3種形式:一是內在性報酬的社會交換,參加這種交換的行動者把交往過程本身作為目的。二是外在性報酬的社會交換,這種交換的行動者把交往過程看作是實現更遠目標的手段,外在性報酬對一個人合理選擇交換伙伴提供了客觀獨立的標準。三是混合性的社會交換,這種交換既具有內在性報酬,也具有外在性報酬[11]。無論是為了哪一種報酬,也無論是哪一種類型的社會交換行為,其最終目標都是指向捐贈人的自我實現。也就是說,捐贈是捐贈人借以實現其人生理想和價值的一種途徑選擇。很多人捐贈是因為想被這個世界永久紀念,因此大學籌款過程中的冠名答謝就迎合了很多捐贈人的這一需求。很多捐贈人通過在大學設立獎學金、科研基金、捐贈教席等方式獲取所捐贈基金的冠名權。此外,一些為大學提供引領性捐贈的捐贈人會獲得大學校園內重要建筑物或機構的冠名權,永久冠名權是對捐贈人的高度認可和激勵。很多捐贈人之所以捐贈,是為了實現自己的社會理想和人生價值,如美國的慈善大亨卡耐基,捐贈了巨額財富用于建設卡耐基圖書館,他希望通過圖書館的建設來傳播有用的知識,從而使更多的人通過讀書改變身份和社會地位。卡耐基還捐贈大量財富用于大學實用性課程的改革。

(九)文化信仰驅動:宗教信仰、家庭氛圍與慈善文化

傳統上,人們捐贈是因為捐贈會使人獲得一種幫助人的快樂和成就感,有學者把這種感覺叫做“溫暖的光輝”(Warm Glow)。有一些人捐贈是因為宗教信仰,他們認為捐贈是減少愧疚的重要途徑,如著名的慈善大家洛克菲勒就是一個虔誠的基督徒,他的捐贈無論用于何種領域都包含著他的宗教情懷。很多宗教組織也鼓勵信徒積極捐贈,倡議信徒每年拿出5%的收入捐贈給自己的目標機構或每個星期捐贈5個小時用于志愿活動等。有一些人捐贈是因為家庭氛圍的影響,熱衷慈善的父母往往潛移默化地影響子女也樂于捐贈。有些人捐贈是受到博愛文化的影響,幫助有需要的人,使其他人也享有公平的機會。還有些捐贈是為了提供一些政府不能提供的社會服務或機會,如捐贈獎學金支持貧困家庭的孩子同樣享有公平的高等教育入學機會等,那些曾經接受過社會捐贈的人會更愿意做出捐贈以回報社會。一些擁有巨額財富的捐贈者,他們不愿意留下過多的財富給下一代,認為過多的財富會貽害下一代成長。如微軟創始人比爾·蓋茨,承諾生前將捐出99%的財富,只留下少量必要的財富給自己的子女。臉書創始人扎克伯格在其女兒誕生時宣布將捐贈99%的財富用于社會慈善事業。這些擁有巨額財富的現代慈善家,在某種程度上都延續了《財富的福音》里面所倡導的慈善精神和文化傳統。

二、捐贈人不捐贈的影響要素分析

捐贈人要捐贈一所大學有很多理由,如果不捐贈大學同樣也有很多理由。美國學者霍奇金森(Hodgkinson)的一份調查研究顯示,人們不捐贈或終止捐贈主要是因為以下因素:缺錢(25%)、對機構缺乏信任(24%)、機構濫用捐贈資金(17%)、不同意機構主張或缺乏共同信仰(7%)、機構籌款策略或籌款人員糾纏(6%)、捐贈給其他組織(5%)、不知道(4%)和其他混雜原因(17%)[12]。薩金特(Sargeant)在其研究中發現,人們終止捐贈主要是因為以下因素:自己無法再提供支持(54%)、感覺其他機構更值得投入(36.2%)、死亡或重新安置(16%)、機構對以前的捐贈沒有記錄(18.4%)、機構沒有及時感謝我的支持(13.2%)、機構沒有告訴我資金如何使用(8.1%)、機構不需要我的支持(5.6%)、機構提供的支持質量較差(5.1%)、機構請求了一個不適當的數目(4.3%)、機構溝通不當(3.8%)、機構沒有考慮我的意愿(2.6%)和機構工作人員不予幫助(2.1%)[13]。美國銀行對高價值捐贈人的一份調查顯示[14],他們不捐贈或終止捐贈的原因主要有:勸募太頻繁或請求了不合適的數目(37.6%)、機構改變了活動領導(28.9%)、改變了慈善的重點(26.6%)、捐贈人家庭變故(22.0%)、不再參與該組織(12.1%)、不準確的信息保持(4.6%)和目標或計劃完成(5.8%)。綜合來看,潛在捐贈人不捐贈或不再捐贈的原因是多方面的,從潛在捐贈人自身來看,主要與捐贈人的個性特征與社會處境有關;從大學角度來看,主要與大學社會聲望、管理以及與潛在捐贈人之間的溝通、勸募安排等有關。

(一)捐贈人自身特征與社會處境問題

潛在捐贈人之所以不捐贈或不再捐贈與其自身特征和所處的社會處境有很大的關系。首先是潛在捐贈人的個人慈善偏好問題。這個問題主要表現在:(1)潛在捐贈人不關心該機構,潛在捐贈人對機構的項目不感興趣,或者說大學籌款戰略需要與潛在捐贈人的慈善偏好不匹配。比如向一個偏好醫療衛生領域的潛在捐贈人去請求他支持工程領域的項目很可能會失敗。(2)潛在捐贈人的慈善重點改變了,感覺有其他更值得投入的慈善項目或領域。(3)潛在捐贈人沒有參與該機構,反過來說,大學在過去沒有把該潛在捐贈人作為重點對象開展關系培育,沒有讓潛在捐贈人很好地參與進來。(4)潛在捐贈人是個比較吝嗇的人,或者說以前沒有捐贈習慣。其次是潛在捐贈人與大學的主張或信仰不一致。主要表現在:潛在捐贈人不認同該大學的愿景和使命;不同意該大學的相關政策;不喜歡大學設置的籌款項目;不相信大學的籌款理由闡述;不贊同大學的工作倫理規范等。這個問題與潛在捐贈人的人生觀、價值觀和慈善觀有關系,但在某種程度上也和大學與潛在捐贈人之間的溝通有關系。再次是捐贈人的財務因素。主要包括捐贈人的經濟狀況、捐贈能力等。當籌款人員向潛在捐贈人勸募時,一些潛在捐贈人會說“現在經濟條件不好,我的資產縮水了”或“我的資產都套在不動產上面,我們沒有足夠的現金可以捐贈”。此外,還有捐贈人的社會處境因素。主要包括捐贈人工作或生活環境變遷、社會經濟發展狀況和稅收政策等。捐贈人一般愿意為所在社區的大學捐贈,捐贈人一旦離開了大學所在地區,那么他很可能會捐贈新社區的大學而不再捐贈原住社區的大學。然而,這也不是絕對的,關鍵要看大學籌款人員如何與捐贈人維護關系。經濟下行時期,社會慈善捐贈總量一般會減少,當慈善稅收抵扣的比例提高了,人們的捐贈會更踴躍,反之則會有一些人選擇不再捐贈。

(二)溝通問題

與潛在捐贈人之間的溝通與關系維護是一門藝術,溝通在很大程度上會影響潛在捐贈人的捐贈決策。潛在捐贈人不捐贈或不再捐贈在溝通問題上主要表現在兩個方面:一是信息不充分或信息不對稱。比如很多人選擇不捐贈是因為大學勸募人員沒有提供足夠的信息,他們對該大學的使命、愿景和價值取向不了解;大學沒有清晰地闡述大學的需求,他們不知道該大學最需要什么;大學提供的籌款理由闡述或項目書缺乏可信度和可行性,未能有效說服潛在捐贈人做出捐贈;在溝通過程中,沒有足夠的其他捐贈人的捐贈案例、詳細的捐贈管理政策、答謝政策等。這些都可能導致潛在捐贈人對其捐贈的結果不可預期或缺乏信心。一位潛在捐贈人可能不止一所大學會去勸募,如果該所大學的籌款理由闡述、籌款項目以及籌款優先領域等與其他大學相似、沒有新意的時候,潛在捐贈人可能會選擇不捐贈。此外,對捐贈人信息了解不全面也可能導致溝通上的失誤,如弄錯捐贈人的工作單位或婚姻狀況可能會讓潛在捐贈人對勸募人員的專業素質產生懷疑。因此,在和潛在捐贈人溝通之前,準確了解潛在捐贈人個人信息,準備好大學的介紹材料、籌款理由闡述材料、籌款政策材料等非常重要。二是無效溝通。如社會上對該大學的負面宣傳可能會打消捐贈人的捐贈念頭,大學的宣傳材料制作過于昂貴、華而不實會讓潛在捐贈人擔心該大學會亂花捐贈資金而選擇不捐贈,一味強調大學的需求而忽視潛在捐贈人的需求往往也會導致溝通無效,甚至適得其反。

(三)勸募問題

勸募是一種高超的專業技能。在勸募問題上,導致潛在捐贈人不捐贈或不再捐贈的可能因素主要包括勸募方式、勸募人個性、勸募人與潛在捐贈人的關系以及勸募時機等。一是勸募方式問題。勸募方式不當很容易導致勸募失敗。如勸募太頻繁、給捐贈人發送過多郵件等可能會導致捐贈人反感從而不予捐贈;沒有及時登門拜訪潛在大額捐贈人會讓他感覺不受重視從而拒絕捐贈;提出過高的捐贈請求會使潛在捐贈人為難,同樣,如果提出過低的捐贈請求,則會使潛在捐贈人感覺不重要而拒絕參與。二是勸募人個性問題。如果使用了不恰當的勸募人或勸募志愿者,剛好潛在捐贈人不喜歡這類勸募人,有可能導致勸募失敗;勸募人員的性格脾氣與潛在捐贈人不合拍,或者勸募人員無意之間冒犯了潛在捐贈人,也有可能導致勸募失敗;潛在捐贈人如果感覺到勸募人的身份地位與請求的數量或與潛在捐贈人的社會地位不匹配,也會導致勸募失敗;大學如果聘請了付費的籌款顧問去勸募,可能會使潛在捐贈人擔心大學不能有效控制成本或濫用捐贈資金而拒絕捐贈。三是勸募人與潛在捐贈人的關系問題。比如向一位從來沒有對該大學捐贈的潛在捐贈人請求大額捐贈往往會導致勸募失敗。捐贈人與大學關系的建立是一個循序漸進的過程,是逐步了解、逐步信任、逐步增加投入的過程。勸募人與潛在捐贈人沒有私人聯系或不是朋輩關系可能會加大勸募難度。潛在捐贈人之前有過一些小額捐贈,但沒有受到大學的重視,沒有被邀請參與大學的重要活動或事務,他們可能會問“我為什么要捐贈,我與大學的關系又不是很重要”。四是勸募的時機問題。勸募時機的把握建立在籌款人對潛在捐贈人的深入了解基礎之上。比如潛在捐贈人遭遇生意挫折或家庭變故或特別忙碌時,勸募不是最好時機,勸募得太早或太晚都可能會導致勸募失敗。

(四)大學社會聲望與捐贈管理問題

一所大學的社會聲望及其管理都會對潛在捐贈人的捐贈決策產生重要影響。首先,一所大學的社會聲望會影響潛在捐贈人對大學的信心。社會聲望和公共形象越好的大學往往能贏得潛在捐贈人的信任和捐贈,反之,如果大學負面評價過多則會使潛在捐贈人對大學產生不信任,即便這些負面評價沒有太多實際根據。一般來講,大學的社會聲譽和大學發展歷史、辦學理念、教育教學質量、學術研究以及社會服務能力和水平等有關,但對大學的負面評價往往更多來自捐贈人的捐贈體驗或來自與其他大學之間的比較,捐贈人總是更樂意將自己的資產捐贈給社會聲譽較好的大學。因此提供高質量的捐贈服務、改善捐贈人的捐贈體驗是一所大學在捐贈人中間建立良好聲譽的重要舉措之一。其次,在大學管理上特別是捐贈管理上,管理成本太高會讓潛在捐贈人對大學失去信心。科特勒的顧客讓渡價值理論指出,顧客讓渡價值即顧客在消費行為過程中感受到的價值,它等于顧客總價值與顧客總成本之差。顧客總價值是指顧客購買某一產品與服務所期望獲得的利益,包括產品價值、服務價值、人員價值和形象價值等。顧客總成本是指顧客為購買某一產品所耗費的時間、精神、體力以及所支付的資金等,包括貨幣成本、時間成本、精神成本和體力成本。大學捐贈管理的核心就是要在提升捐贈人價值的同時,降低捐贈人的捐贈成本,同時降低大學的管理成本。一般而言,大宗籌款運動的管理成本取決于籌款運動的規模、目標和效率,大約在15%~25%之間,籌款規模越大、目標和效率越高則籌款成本所占比例越低。此外,大學捐贈管理不透明、濫用捐贈資金、對捐贈人認可不及時或不恰當等都可能導致潛在捐贈人決定不予捐贈。

三、私人高等教育捐贈的發展特點

傳統上,籌款人習慣按照潛在捐贈人的年齡結構來設計籌款項目。如20~40歲的群體正處在事業上升期,一般有著穩定的收入,但他們財富的積累還不是很多,因此這類群體被視為年度捐贈項目的潛在捐贈人;40~60歲的群體一般事業發展到達頂峰,財富積累也達到一定的程度,更加注重精神層面的價值追求,這類群體常被視為大額捐贈項目的潛在捐贈人;60歲以上的群體一般正準備退休,其人生財富積累達到較高的高度,往往會被認為是計劃捐贈的主要潛在捐贈人。在一個家庭中,男性在傳統上被認為是家庭財力的主要貢獻者,在捐贈決策上也具有較大的決定權。金融家被認為是美國慈善的領軍人物,然而這些關于個體捐贈人特點的傳統判斷隨著時代變遷已經發生了重大改變。近30年來,信息產業革命帶來了科技企業的蓬勃發展,個人財富創造呈年輕化趨勢,科技企業年輕慈善家迅速崛起。隨著女性的經濟實力、社會地位不斷提升,女性積極地參與慈善事業并發揮著越來越重要的作用。個體捐贈資金的流向從以前的救濟性領域轉向致力于長遠發展目標的教育和科技創新領域。這些變化使大學籌款人員不得不重新評估潛在捐贈人的慈善興趣和慈善捐贈能力。

(一)個體捐贈人群體的代際更替

每一代捐贈人由于社會背景、受教育程度和成長經歷不一樣,從而形成了捐贈人的代際差異,集中反映在捐贈人的慈善理念和慈善習慣上。在美國,出生于1929年之前的“偉大的一代”,還在世的基本上年齡已經超過90歲,他們一生經歷了戰爭、經濟衰落與繁榮,保持著舊時代簡樸的生活習慣,對財富已經看得很淡,認為帶著財富離開人世是一種恥辱,其一生積累的財富大多已經做了捐贈安排。出生于1929年至1945年之間的“沉默的一代”如今也70多歲了,這一代人成長于美國經濟大蕭條期間或二次世界大戰期間,長期經受社會動蕩,習慣忍辱負重,具有較強的大局意識和自我犧牲精神,他們自身經歷動蕩,較易理解和同情他人的困境。出生于1946年至1963年之間的“嬰兒潮一代”現在已經50多歲了,這一代人經歷了美國歷史上最好的繁榮時代,他們大多受過良好的教育,財力殷實,一般具有較強的社會責任感,也熱衷于高等教育捐贈事業。尼科·朱迪斯(Nichols Judith)的研究表明,“嬰兒潮一代”首筆捐贈的平均數比“沉默的一代”要高[15],有很多人還成為了高等教育捐贈事業的引領者。出生于1964年至1981年之間的“未知的一代”,相對于其父輩,對社會政治和公共事務沒有那么高的熱情,但是對志愿性慈善活動有較高的熱情,慈善已經成為他們很多人生活的一部分。出生于1981年以后的“千禧年一代”,經歷了美國的信息技術革命,對于互聯網絡和現代信息傳播技術的適應和應用水平遠遠超過了老一代,而且他們越來越多地參與互聯網慈善活動,成為互聯網新慈善的重要推動力量。作為大學籌款人員,必須意識到不同年代捐贈人群體的代際差異,并根據代際特點制定有針對性的籌款戰略和項目設計。

(二)科技企業年輕慈善家的崛起

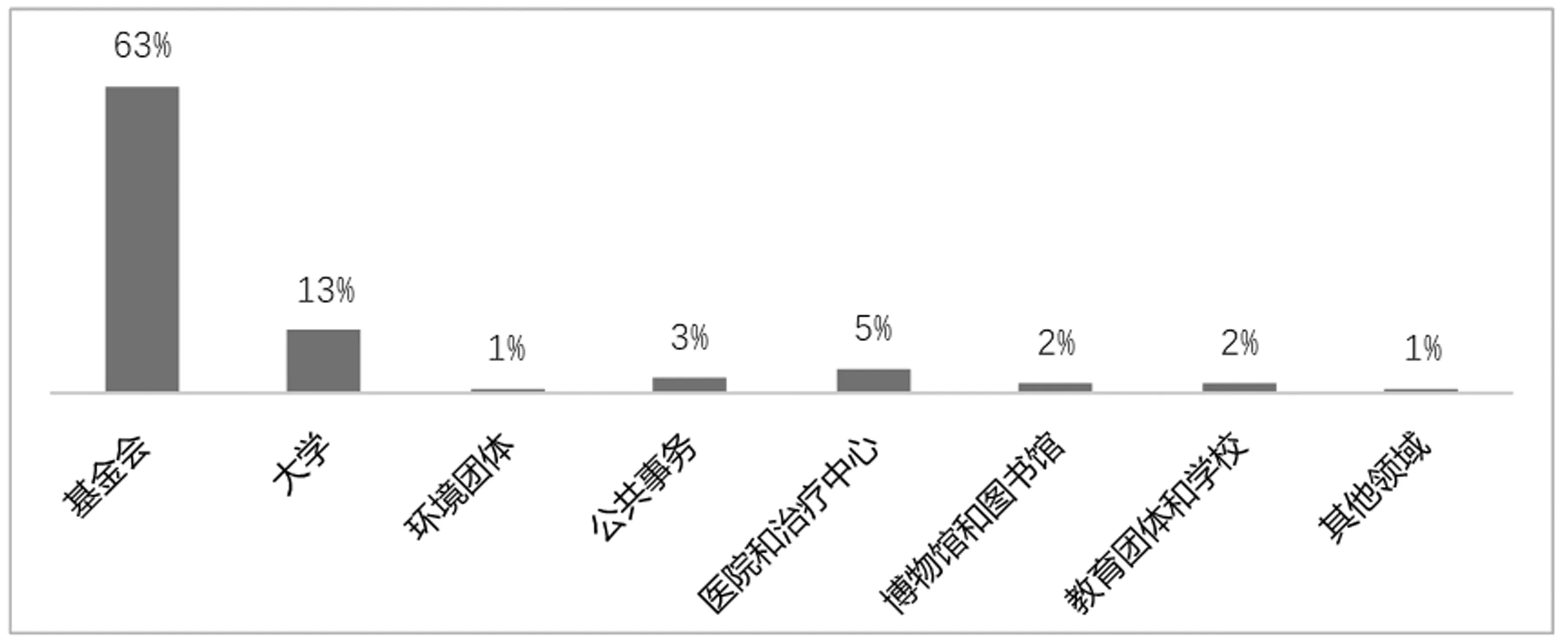

美國慈善紀事報(The Chronicle of Philanthropy )發布的2018年美國慈善排行報告顯示,2017年美國最慷慨的50位富豪捐贈了147億美元,其中捐贈給基金會約90億美元,約占63%;捐贈給大學約18億美元,約占13%(如圖3)。實際上,算上通過基金會再捐贈給大學的資金,大學所獲得的捐贈資金比例更高。其中,微軟公司聯合創始人比爾·蓋茨夫婦捐贈48億美元,榮登2017年年度美國慈善排行榜榜首,臉書創始人扎克伯格夫婦捐贈20億美元,排名第二(見表1)。在TOP 50中,共有20對夫妻或個體的年齡在60歲以下,50位富豪的平均年齡是71歲。報告強調,2017年美國慈善捐款總額的大幅增加,部分原因是40歲以下的科技公司企業家的慷慨捐贈。在過去的5年中,科技企業成為創富新星,其財富增值了10倍。在50人中共有11位富豪來自科技企業,共捐贈87億美元,約占50人捐贈總額的60%。正如格蘭德瓦利州立大學約翰遜慈善事業中心(Grand Valley State University’s Johnson Center for Philanthropy)教授邁克爾·穆迪(Michael Moody)所說:“40歲以下的慈善家對建立捐贈基金并不是很感興趣,他們更多地是將財富投入其他基金會或捐贈基金,他們希望改變馬上發生,特別是加速科學研究步伐,他們總是希望獲得更好的技術和工具,這也許正是這些年輕人獲得成功的原因。”[16]如果科技企業在美國慈善中的作用像過去幾年一樣保持增速,它將徹底顛覆傳統金融行業在美國慈善中的主導作用。

資料來源:The Special Report of 2018 Philanthropy 50,https://www.philanthropy.com/specialreport/The-2018-Philanthropy-50/162.

圖3 2018年美國個人慈善排行榜(TOP 50)慈善資金流向百分比

資料來源: Biggest Philanthropists in the US. https://www.philanthropy.com/article/America-s-Superrich-Made/242446.

(三)女性慈善家發揮著越來越重要的作用

隨著受教育程度和經濟社會地位的不斷提高,女性在慈善事業中發揮著越來越重要的作用。美國印第安納大學禮來慈善學院婦女慈善研究所(Women’s Philanthropy Institute)一份關于“誰決定教育捐贈”的研究表明,在美國家庭中,在決定是否捐贈教育機構和捐贈額度上,女性比男性更有發言權和最終決定權[17]。研究數據顯示,沒有宗教信仰的單身女性比那些有宗教信仰的女性更樂意捐贈,且在平均捐贈額度上高出一倍,這一發現形成了與傳統截然不同的結論。傳統認為,年長女性比年輕女性更樂于捐贈并捐贈更多。時代的發展使新一代年輕女性受到更好的教育,她們擁有更高的收入,特別是千禧一代的年輕女性,其宗教情懷比她們的長輩要淡得多。報告顯示,美國成人中無宗教信仰比例從1987年的7%增長到2017年的26%,而且還呈繼續增長趨勢。這一趨勢也給大學籌款人員一個重要提示,在年輕一代的女性中,靠喚起宗教情懷來籌款已經落伍了。研究還表明,女性在慈善捐贈方面更具有戰略性和計劃性,在捐贈決策過程中,女性更愿意去查閱更多的資料、做更多的調研,以使捐贈決策更加科學有效。在捐贈管理上,女性比男性更加看重個人在受贈機構中的參與程度。研究表明,年齡較大的婦女無論其財富多少,都比男性更樂于捐贈。特別是“嬰兒潮一代”的女性,她們掌握著美國約19萬億美元的資產和全美4/5的金融資產,到2030年,作為美國慈善的中流砥柱,“嬰兒潮一代”中半數以上(54%)人口為女性。因此,無論是年輕女性還是年長女性,她們都將在美國慈善事業中發揮日益重要的作用,如何根據女性慈善的特點有針對性地設計籌款戰略和籌款項目是新時代背景下大學籌款人員的重要課題。

(四)私人慈善投入科學研究成為重要趨勢

在聯邦政府科研撥款增速放緩的背景下,私人慈善大舉進入科學研究領域。私人慈善資金的進入不僅填補了政府的資金空缺,而且還能跟進那些被聯邦政府忽視的重要工作,因為這些工作具有很大程度的模糊性、試驗性和不確定性。根據美國科學慈善聯盟(Science Philanthropy Alliance)的統計,近年來,全美每年大約有40億美元的慈善資金進入科學研究領域,大學成為最大贏家。如約翰·保爾森(John Paulson)向哈佛大學捐贈了4億美元,用于支持其工程與應用科學學院的建設;查爾斯·費尼(Charles Feeney)向加州舊金山大學捐贈1.77億美元用于全球腦健康科學研究;斯蒂芬·蘇世明(Stephen Schwarzman)向耶魯大學捐贈1.5億美元,建立一個藝術文化學習中心;托馬斯·皮爾森(Thomas Pearson)向芝加哥大學捐贈1億美元用于皮爾森全球沖突研究與解決中心。美國慈善排行榜(TOP 50)統計數據顯示,僅2014年就有約16億美元資金用于科學研究事業。其中最大的一份科學慈善捐贈是由MBI公司創始人泰德·史丹利(Ted Stanley)做出的,他捐贈了6.5億美元給布羅德研究院用于遺傳學與精神病的研究。保羅·艾倫(Paul Allen)是微軟公司合伙創始人,他捐贈了2.98億美元,其中1億美元用于艾倫細胞研究所的科學研究。捐贈科學研究有利于推動科學發現和技術革新,有利于提高人類的公共福祉。個人慈善對大學和科研領域的青睞,對美國大學籌款運動來說是一個重大利好消息,同時也對大學籌款項目設計提出了更高的要求,大學需要站在人類公共福祉的高度增強大學的公共責任和公共使命,進而爭取更大的私人慈善支持。

美國私人高等教育捐贈扎根于基督教的慈善文化土壤中,在美國經濟社會變革和高等教育的發展進程中不斷汲取營養并發展壯大,形成了濃郁的社會文化傳統、完備的法律政策體系和專業化的運作機制,彰顯了私人財富對高等教育重要價值的認知以及對社會改良和社會進步的美好愿望,閃耀著人性溫暖的光輝,為美國一流大學從誕生初期的市鎮小學院一路發展到成長時期的地區性大學,再到變革時期的國家性大學,一直到今天的全球性大學做出了不可替代的貢獻,也對世界高等教育捐贈事業發展樹立了典范。