日本謀求“戰(zhàn)略自主”:舉措、動(dòng)因與制約

吳懷中

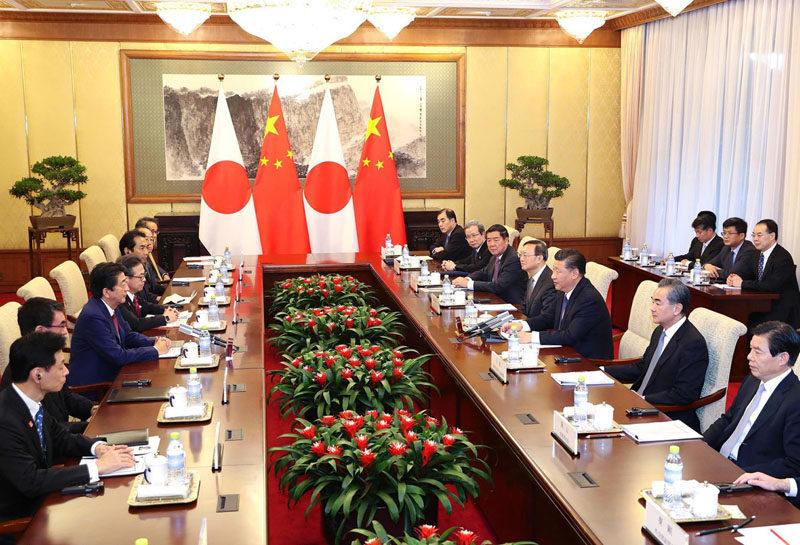

〔提要〕安倍重掌政權(quán)后,日本加速“正常國(guó)家”化,戰(zhàn)略自主性顯著提升,國(guó)家形象乃至政治范式為之一變。安倍政府力促日本戰(zhàn)略自主化,背景主要是2017年以來(lái)國(guó)際環(huán)境巨變的綜合沖擊?日本推進(jìn)戰(zhàn)略自主的舉措,突出體現(xiàn)在“同盟之外”的政策經(jīng)略:在國(guó)際戰(zhàn)略上主導(dǎo)全球自貿(mào)規(guī)則與秩序重構(gòu),在地緣戰(zhàn)略上主推“印太戰(zhàn)略”構(gòu)想,在大國(guó)關(guān)系上主打“日中協(xié)調(diào)”倡議。日本謀求戰(zhàn)略自主的動(dòng)作令世界關(guān)注,但也面臨著日美同盟、地緣政治、安全認(rèn)同等內(nèi)外因素的制約,其影響既有消極性,也存積極面,中國(guó)對(duì)此應(yīng)積極引導(dǎo)塑造。

〔關(guān)鍵詞〕戰(zhàn)略自主、安倍外交、日美同盟、中日關(guān)系

〔中圖分類(lèi)號(hào)〕D831.3

〔文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼〕A

〔文章編號(hào)〕04528832(2018)6期0012-20

受近年來(lái)國(guó)際環(huán)境激變的強(qiáng)刺激,日本安倍政府在維持日美同盟框架、不與美方利益正面沖突的前提下,為使國(guó)家利益最大化,正在可能的范圍內(nèi)實(shí)施有別于美甚至與美齟齬的國(guó)家戰(zhàn)略。這一謀求“戰(zhàn)略自主”的行為,具有自主設(shè)計(jì)、自成體系等鮮明特征,既是對(duì)往屆政府此類(lèi)戰(zhàn)略志向的繼承,更顯革新性和突破性。當(dāng)下,日本正以二戰(zhàn)以來(lái)最為自主和高調(diào)的對(duì)外姿態(tài)活躍于國(guó)際舞臺(tái),在積極引領(lǐng)重大國(guó)際議程方面,甚至改變了多年的“美主日從”之相。日本謀取戰(zhàn)略自主的進(jìn)程,將可能在國(guó)際政治舞臺(tái)上塑造一個(gè)與此前風(fēng)格不同的大國(guó)存在,這不僅將影響日本自身的和平與繁榮,也將波及東亞地區(qū)秩序的未來(lái)格局。……