教育政策的跨國學習:以專業博士學位為例

王世岳,沈文欽

(1.南京大學 教育研究院,江蘇 南京210093;2.北京大學 教育學院,北京100871)

一、引言

專業博士(professional doctorates)學位在全球范圍內的擴張是研究生教育領域一個不可忽視的重要現象。2013年美國專業博士學位發放總量超過10萬[1]。在英國,所有的傳統大學和2/3的新建高等院校都設置了專業博士學位[2]。在澳大利亞、加拿大、日本、新加坡、韓國等國家,專業博士學位也方興未艾。1997年,我國在臨床醫學領域首次設置專業博士學位,隨后又開設了教育、獸醫、口腔醫學、中醫、工程共6種類型的專業博士學位。2014年,我國專業博士學位授予數達到3708人,占當年我國博士學位頒發總量的7.1%[3]。

對于專業博士學位的產生和發展的原因,最具影響力的解釋是知識生產模式轉變理論、人力資本理論和文憑理論。知識生產模式轉變理論認為,傳統的博士培養遠離實際工作,他們生產的知識很難被應用到實踐中,專業博士更加注重知識的應用和轉化[4]。人力資本理論認為,專業博士教育有利于提高從業者的專業知識水平和相關技能[5],憑借著在博士階段積累的知識,專業工作者能夠完成更加復雜和困難的工作,提高從業者在勞動力市場中獲得更高勞動收益的可能性[6]。文憑理論認為,文憑是就業市場上的一個信號[7],獲得更高的學位能夠幫助求知者在就業市場中獲得更好的就業職位,專業博士學位也被視為是文憑貶值的結果[8]。

三種主流的理論解釋都潛在地認為,現有的博士教育存在某種不足。知識生產模式轉型理論認為傳統博士培養模式無法適應知識生產的需求,人力資本理論認為博士教育的供給存在不足,文憑主義則認為博士文憑的發放數量沒有滿足需要。專業博士學位的產生,正是為了彌補現有博士培養存在的某種不足。

這些理論能夠解釋專業博士學位在某一國家內部的發展,但并沒能說明專業博士學位的跨國擴散問題。例如:是什么原因讓專業博士學成為各個國家回應這些訴求的政策選擇?那些沒有設立專業博士學位的國家,是否就無法應對這些問題的挑戰?雖然很多國家設立專業博士學位,但是為何各個國家所表現的發展狀態有所不同(如為何美國專業博士當中的法律博士制度沒有被其他國家所采納)?為了回答這些問題,研究擬從政策研究的視角,尤其是跨國政策學習[9]的視角重新審視專業博士學位的全球性擴張問題。

二、專業博士:傳統博士教育制度的增量改革

專業博士學位的比較研究,最大的挑戰莫過于專業學位的多樣性。從名稱而言,專業博士通常以所在學科命名,其中最為常見的專業博士有教育博士(Doctor of Education,Ed.D.)、法律博士 (Doctor of Jurisprudence,J.D.)、工商管理博士(Doctor of Business Administration,D.B.A.)等。此外,還有部分專業博士專門強調專業領域,如英國安格里亞理工大學(Anglia Polytechnic University)開設的建筑環境專業博士(Professional Doctorate in Built Environment)。英國密德薩斯(Middlesex)大學則直接以專業博士(Professional Doctorate)概稱此類學位。

在豐富的稱謂之下,專業博士學位具有什么樣的共性?2002年英國研究生教育委員會(UK Council for Graduate Education,UKCGE)在對英國專業博士進行全國性調查時曾做出這樣的定義:“專業博士是課程博士的發展……其研究領域是一個專業學科,而不是學術需要和學問(研究對象)……大多數的專業博士滿足了專業需要……專業博士的研究工作專注于專業實踐……專業博士是一個高級階段的學習和研究項目,它達到了大學頒發博士學位的要求,可以滿足大學中專業團體的特殊需求,同時也能發展個人在專業環境下的工作能力。”[10]

如果從政策的角度解讀這一定義,專業博士學位就可以被理解為對傳統哲學博士培養的增量改革。“增量”首先體現在生源上,更多的在職學生有可能獲得博士學位;設置博士的專業領域增加,一些過去沒有博士學位的專業開始有了最高學位;畢業者的就業崗位極大擴展,由主要從事學術性工作,向各行各業發展[11];研究的對象由傳統的學術性知識,擴展到了實踐性知識[12]。從政策的視角而言,“增量”使得專業博士學位在不觸動原有博士培養制度的情況下,對博士培養制度進行改革。

三、專業博士政策的跨國學習

“比較社會科學的特別之處就在于它在解釋論述中利用宏觀社會單位的屬性”[13]。通過對專業博士學位政策跨國學習案例的研究可以發現,政策學習是一個評價、篩選和改善的過程。

(一)美國專業博士學位

1.產生

在美國的專業博士學位當中,醫學博士(M.D.)的歷史最為悠久。一般認為,耶魯大學在1723年頒發了北美歷史上第一個醫學博士學位[14]。法律博士的設置也非常早。1902年,芝加哥大學設置了美國第一個法律博士學位。在芝加哥設立法律博士以后,其他的知名法學院也相繼開設了這一學位。例如,紐約大學于1903年、伯克利和斯坦福于1905年、密歇根大學于1909年開設了法律博士學位[15]。1921年,哈佛大學設立教育博士學位。當時,哈佛大學教育學院的院長霍爾姆斯(Henry Holmes)認為,設置教育博士學位理應與一般的文理學院劃清界限,培養教育界的領袖人才[11]。但是由于授課教師大多畢業于文理學院,在課程教學上和哲學博士不免雷同,以致當時教育博士的畢業論文仍然側重于研究[16],并未顯現出與哲學博士之間的區別。除了哈佛大學,哥倫比亞大學在1934年前后也設立了3個新的專業博士學位,分別為教育博士、醫學博士和法律博士。

從發展動因來分析,就業市場的需求促成了專業博士學位在美國的早期擴張。20世紀40年代末,退伍軍人法案等一系列教育政策的實施使得重返和平的美國開始對高等教育產生巨大需求。高等教育迅速擴張激發了高校教師和管理者對于博士學位的需求,他們希望以較少的時間獲得一個博士學位,以提升自己在學校事務中的權威。除了大學教師和管理人員,20世紀50年代,有約1/4的教育博士畢業生是在中小學工作[17]22。為了滿足這些擁有工作的求職者獲得博士的需求,教育博士培養中對博士論文的原創性要求被降低,很多學校免除了需要學習兩門外語的要求[18]。

2.質疑

對于美國專業博士學位最為激烈的批評是認為其“間接帶來了高等教育的擴張和‘通貨膨脹’”[19]。從國際比較來看,美國對某些專業博士的要求確實偏低。例如,美國獸醫博士的畢業要求僅等同于加拿大多倫多大學獸醫學院獸醫科學學士學位的要求[18]。同樣的情況也出現在了其他領域,如許多牧師需要一個博士頭銜,只通過函授學習或暑期學習就能輕易獲得神學博士(Doctor of Theology)學位。

這一問題在法學領域尤為突出,“對于大眾和委托人而言,‘博士’看起來要比本科生好很多”[15]。為了讓更多律師獲得博士學位,很多美國大學在課程不變的情況下,直接將法律本科學位(LL.B.)提升為法律博士(J.D.),以致“在很多法學院,學生獲得法律博士學位后再學習一段時間,才可以獲得法律碩士學位(LL.M.)”[18]的現象。一些學校為了加緊校友間的聯系,甚至會為校友提供將本科學位直接更換成法律博士的服務。于是有媒體將這種法律博士的頒發戲稱為“文憑大買賣”(the great degree sale)[15]。

當時一些知名高校的管理者質疑專業博士是一種“竊取文憑”的行為,只是滿足了一些不知名的小型法學院要走捷徑發展的要求[15]。但是,學位的升格滿足了學生就業的需求。甚至有學生發現,如果成為法律博士的候選人,可以明顯降低去越南戰場服役的可能性[20]。面對學位升格的巨大好處和就業市場的巨大壓力,即使是最為著名的院校也難抵誘惑。到20世紀70年代初期,美國所有的法學院都在“課程和作業的水平沒有發生變化”的情況下,開設了法律博士學位[15]。

之所以各個學校敢于大幅擴張,一個重要的原因是專業博士很少選擇在學術領域工作。20世紀60年代,只有不到10%的專業博士希望從事科學研究[17]102。因此,他們不用在知識版圖中有所突破,只需要將已有的知識運用到實踐之中,并證明自己是該領域中最好的。除了法學領域直接將本科學位提升為專業博士學位外,還有一些專業博士學位逐漸擺脫傳統博士培養的方式,不再要求學生提交博士論文,而是選用其他考核方式。對于專業博士畢業要求的改革,反過來加劇了專業博士學位的需求。

3.擴張

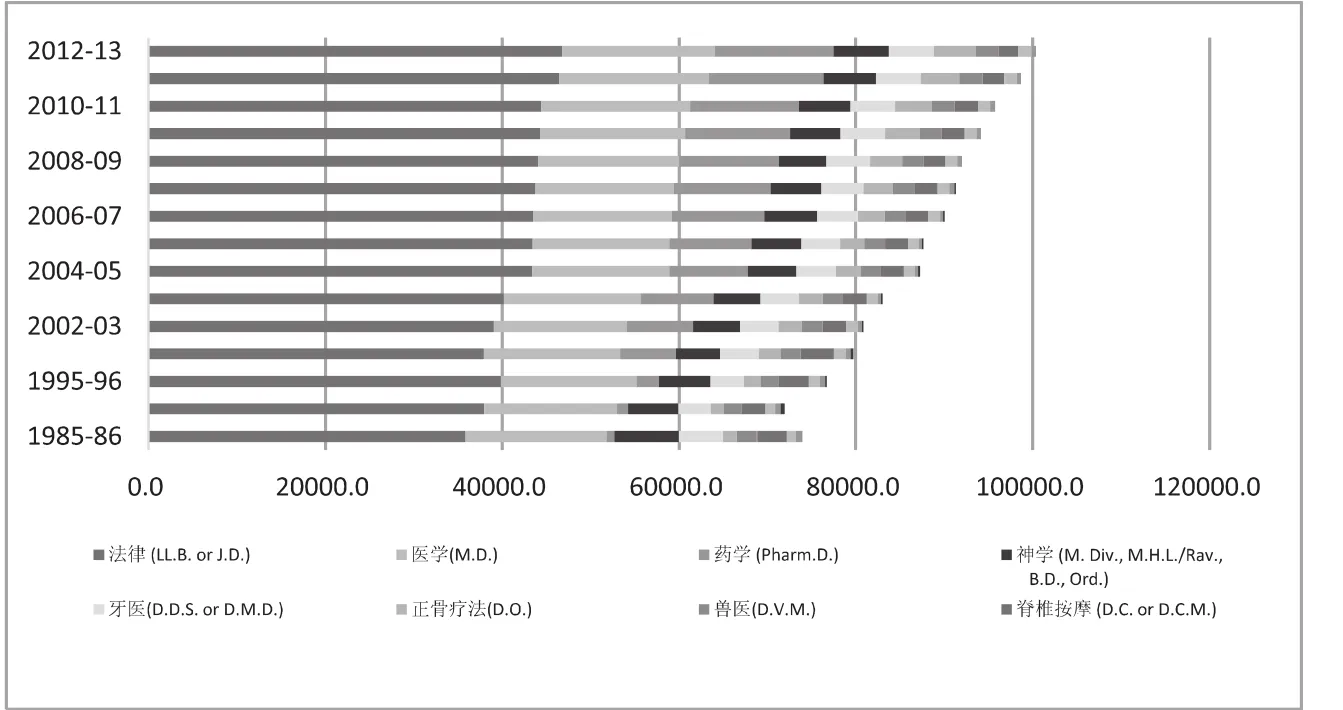

進入21世紀以后,美國的專業博士更是展現出“火箭式上升”的發展態勢[21]。2012-2013年度,美國的專業博士學位頒發數量首次超過了10萬,其中法律博士占了近一半(見圖1)。專業博士的擴張不僅體現在人數上,涉及的領域也極為廣泛。據統計,美國大學開設的專業博士學位超過50種。除了常見的法律、教育、醫學、工商管理等專業博士外,還包括脊椎按摩(Chiropractice,D.C.M.)、職業治療(Occupational Therapy,O.T.D.)、婚姻和家庭治療(Marriage and Family Therapy,D.M.F.T.)等專業博士[22]。在發展過程中,專業博士學位在美國已經體現出了“自我驅動”的特征[8]。就業壓力使得從業人員需要一個更加體面的學位,獲得高學歷人數的增加又加劇了行業的競爭。以物理治療為例,20世紀60年代,物理治療的準入門檻是本科學位[23]。20世紀70年代,美國設立了物理治療碩士學位。到20世紀90年代,這一行業的準入門檻提升到碩士。2000年,美國理療學會(American Physical Therapy Association,APTA)甚至提出,到 2020年物理治療博士學位將成為進入該職業領域的門檻[22]。

圖1 1985/1986年度-2012/2013年度美國授予第一級專業學位數[1]

除了社會需求增加,高校內部的動力也非常充足。專業博士學位的擴張不僅滿足了專業發展的需求,更成為各個高校創收的重要手段。伴隨著專業博士學位的發展,專業博士教育也成為各個高校重要的經濟來源。2013-2014年度,聽力學博士的總學費從76000美元到150000美元不等,相對成本較低的護理博士的學費也高達60000美元[22]。專業博士教育既能提升學生的就業水平,又能為學校帶來豐厚的經濟收益,高校自然樂于開設專業博士學位。

經過了近百年的發展,美國的專業博士學位的功能逐漸豐滿:滿足專業發展的需求,一些專業擁有了博士學位,使得這些專業領域的地位相比較其他專業有了明顯提升;滿足求職者積累人力資本、獲得較高學位文憑以謀求更好職位的需求;激發市場對文憑的需求,吸引更多的生源進入大學,大幅增加大學的學費收入。作為一種成熟的高等教育辦學模式,專業博士從20世紀末起以政策學習的形式在全世界范圍內擴散開來。

(二)英語國家的政策學習

政策學習是對政策經驗的改造,相同或相近的文化基礎和政治制度,使得政策學習在盎格魯-撒克遜體系中更為常見[24]。因此,研究首先關注專業博士學位在英語國家中的傳播。20世紀90年代被視為是專業博士在英國和澳大利亞發展最迅猛的10年[25]。從90年代開始,英國和澳大利亞開始通過中央政策和財政項目改革研究生層次教育[11],專業博士學位的設立就是重點的改革項目之一。但是,擴張并非專業博士發展的唯一趨勢,在加拿大,專業博士甚至出現了萎縮的現象。

1.英國

英國專業博士的發展與英國高等教育的轉型緊密相連。一方面,新公共管理主義盛行,英國政府開始以企業管理的方式對公共事務進行管理。由于擔心過多學生“留在大學從事研究生學習,而不愿意去搞教學工作或從事社會工作”,英國政府削減了研究生教育經費[26]。另一方面,傳統博士培養也遭遇到了瓶頸。英國科學技術局(Office of Science and Technology,OST)的研究政策白皮書就提到了這一困境:“傳統哲學博士并不能很好地適應學術界或工業研究實驗室外的需求……他們中的主體將在其他領域工作。”“高等教育機構認識到,為了學生更廣泛的就業,需要先進的專業知識。對于這些要求的回應,就是擴張課程型研究生教育。”[27]

專業博士的設立正滿足了英國研究生教育發展的需要。1989年,英國以美國臨床心理學博士為藍本,設置了這一專業博士學位[28]。其后,布里斯托(Bristol)、利茲(Leeds)、達拉謨(Durham)、紐卡斯爾(Newcastle)和加迪夫(Cardiff)等高校陸續設立教育博士[29]。1994年,英國科學與工程理事會又從美國引入了工程博士學位,“為工程師提供適用于工業相關研究的知識,提高商業和技術能力,通過課程的相關項目獲得技能”[30]。

專業博士學位制度擴張過程中,英國的大學扮演著直接學習者的角色。“對于博士項目的組成和如何組織,大學更加靈活。”[31]以布里斯托大學為例,教育博士只需完成一篇30000字的論文,而哲學博士的論文通常是70000字以上[29]。教師與學生的關系也隨之發生變化,布里斯托大學將原來的“導師”(supervisor)制度改成了“指導教師”(advisor)制度,更加體現出雙方的平等關系[29]。

依據博納(Bourne)等的統計,1998年,英國共有70所大學共開設了109個專業博士項目,其中僅倫敦大學就開設了10種以上的專業博士項目[30]。到2009年,有7882名學生分布在308個專業博士項目里[32]。截至2015年,英國的專業博士開設項目達到了320項,幾乎所有1992年前建立的大學都設置了專業博士項目,有2/3的新建大學也設置了該項目(見表1)。

2.澳大利亞

澳大利亞最早出現的專業博士學位是1984年在臥龍崗(Wollongong)大學設立的創意藝術博士(Doctor of Creative Arts)[12]。到1998年,共有1162名專業博士生在31所大學的61個博士點就讀,超過半數為教育博士,其他分布在商學、法學、心理學、健康科學、人文學科、設計和建筑等學科[5]。

澳大利亞專業博士的產生與發展受到了英國和美國的巨大影響[22]。在論證專業博士學位的合理性時,澳大利亞特別強調吸收專業博士在英、美的發展經驗。工程博士學位的設置參照了英國工程學位[33],教育博士學位則以哈佛大學教育學院的教育博士學位為藍本[34]。政策學習不僅為大學舉辦新的博士培養模式提供了經驗,成功的辦學模式也能吸引更多的參與者。

專業博士學位制度的引進,滿足了澳大利亞在20世紀90年代高等教育發展的需要。當時,澳大利亞政府十分重視高等教育在經濟發展當中的貢獻,并且希望大力發展職業教育。“在工程、會計、法律、教育和護理領域引進更加適應專業領域需求的博士點”[35]的改革舉措,恰好順應了當時政府的要求。“這一改革的目的是為了增強高等教育、政府和產業之間的關系,回應研究、創新和經濟表現間的關系,因此大學成為了經濟發展的代理人。”[5]

表1 英國高等教育院校專業博士項目數量統計(2015)

盡管以英、美專業博士學位制度為藍本,澳大利亞在學習的過程中,其專業博士學位制度也逐漸形成了自己的特色。比如,在考核中,專業博士的“論文包”(Portfolios)逐漸代替了畢業論文[36]。在管理上,教育博士項目通常由學院管理,而哲學博士則由學校的研究生院管理[34]。通常,專業博士學習都是在職完成的,被視作職業發展的獎勵[30]。在數量上,專業博士的規模也與英、美兩國有著巨大的差異:2004年,澳大利亞專業博士數量達到1977人,占當年所有在讀博士生數量的5%[37];即使是相對占比較高的教育專業,2012-2014年頒發的教育專業博士學位也僅占全部教育博士學位的8.4%[38]。雖然同為專業博士,但是這一制度在澳大利亞和在美國、英國發揮的作用有著明顯的差異。

3.加拿大

專業博士政策的學習與專業博士的規模擴張之間并不存在直接的因果關系。在加拿大,專業博士學位甚至出現了萎縮的狀況。1961年建立的臨床醫學博士至1968年就遭停辦。1982年,社會工作博士也被迫轉為哲學博士。時至今日,加拿大的專業博士只局限在很小的范圍之內。

2004年,設置專業博士最多的多倫多大學共招收了462位專業博士生和4344位哲學博士生。當下,只有溫哥華的西蒙弗雷澤大學提供單一的教育博士項目,另外還有多倫多大學、西渥太華大學、阿爾伯塔大學、卡爾加里大學、英屬哥倫比亞大學提供教育博士和哲學博士兩種學位。

政策學習不僅包含著主動的引進,也包括主動的規避。“同樣一個計劃,既可以作為一個國家的模范或榜樣,也恰恰可以作為另一個國家的反面教材。”[39]安大略政府就明確表示,不會為那些“低質量”或“象牙塔”的研究生項目提供資助[40]。作為美國的鄰國,加拿大的高等教育和美國具有相似性,如果學制相似且獲得的學位也相同,那么學習者就沒有必要花同樣的錢去加拿大,放棄美國更受就業市場認可的學位。

面臨著多元化的學位需求和逐漸飽和的高等教育市場,加拿大選擇了對博士教育進行存量改革。“專業博士在加拿大從來都沒有大規模地擴張……許多學校和專業都選擇發展或重新設計哲學博士項目,來滿足不同領域專業博士建設的需要。”[41]以多倫多大學為代表的加拿大高校推出了“靈活的哲學博士”(Flex Ph.D.),以滿足學生的需求。獲得哲學博士學位難度降低,削減了專業博士學位的吸引力,導致專業博士注冊人數減少。

(三)非英語國家的政策學習

與英語國家有所不同,以德、法為代表的歐洲高等教育傳統強國根本沒有出現專業博士。一方面,歐洲是現代高等教育的濫觴之地,已經形成了較為成熟的體系,通常不易受到美國高等教育的影響。另一方面,西歐的博士培養也依據就業市場的要求進行了改革,2007年,29%的歐洲大學開設了研究生院,49%的學校開始設置專門針對博士研究生的課程[42]。這就不難理解為何專業博士學位在美、英等國如火如荼,在德國、法國等歐洲高等教育強國和北歐國家卻未見蹤影。

專業博士學位作為一種博士教育制度的增量改革,滿足了后發國家高等教育擴張的需求。最近20年中,專業博士學位的一個新發展是中國開始推行專業博士教育。除臨床醫學專業博士外,我國于1999年設置了獸醫博士專業學位,2000年設置口腔醫學專業博士學位,2009年和2011年,分別開設了教育博士和工程博士。在一次對國內某知名高校教育學院院長的訪談中,筆者了解到,在21世紀初,為了解決博士培養數量不足的問題,該學院與美國哥倫比亞大學合作開設了國內最早的教育博士項目。但是與美國專業博士的數量擴張相比,中國專業博士的培養更顯謹慎。在“高標準、嚴要求、不出問題”原則的引領下[43],專業博士甚至出現了畢業要求更高、畢業所需時間更長、畢業率更低的“學術化”培養傾向。

其他亞洲國家的專業博士學位發展也呈現出相似的發展狀態。在日本,專業學位研究生教育剛剛起步,其藍本取自美國,目前還僅僅處于初步的模仿階段[44]。在新加坡,南洋理工大學國立教育學院從2011年開始招收教育博士,“項目的靈感來源于2007年倫敦學院大學教育學院施行的教育博士項目。”[45]該項目要求申請者至少擁有本科學歷,如果沒有碩士研究生學歷,需要證明申請者具有攻讀博士學位的研究能力。

除了最為常見的教育學、法學和工程類專業博士,在一些國家,專業博士還成為特色專業的最高學位,如印度醫學(Ayurvedic Medicine)的最高學位就是專業學位[46]。與之相類似,我國也設置了中醫博士學位。

四、結語

行文至此,專業博士學位制度在全世界范圍內的學習與擴散路徑已經逐漸清晰。經過百余年的發展,專業博士學位制度在美國逐漸成熟,成為博士培養的增量。20世紀90年代,在借鑒美國模式的基礎上,英國和澳大利亞先后設立專業博士學位,以期滿足社會和高校發展的需求。進入21世紀之后,中國、日本、新加坡等非英語國家也開始引進專業博士學位制度,對博士培養制度進行改革,其間或多或少受到英美模式的啟發或影響。加拿大以及歐洲一些高等教育強國,以存量改革的方式調整博士培養制度,因而較少或沒有開設專業博士學位。

可以看到,盡管呼聲很高,但專業博士的廣泛接受仍然只局限于美國、英國和澳大利亞等少數國家。德國、法國等傳統高等教育強國并不認為有發展專業博士學位的需求,而是注重博士教育的存量改革。在加拿大,“經過了一個世紀的存在之后,教育博士的未來并不清晰……招生一直處于倒退中”[41]。專業博士在美國的擴張,是高校頒發學位自主權和巨大的高等教育吸引力共同作用的結果,類型的豐富和規模的龐大是其他國家難以相比的。從全球的范圍而言,過分夸大專業博士在整個博士生教育體系中的重要性并不符合事實。

在專業博士學位制度的政策學習過程中,所有國家都面臨著一個核心問題,即如何處理好新型專業博士學位與原有哲學博士學位之間的關系。如果專業博士特別強調自身的“博士”屬性,就很難不被看作是傳統哲學博士的“簡單版”,專業博士的價值將會在哲學博士的基礎上打折扣。在很多國家,哲學博士或研究型博士的就業趨勢已經越來越多元化[47]。研究型博士已經不僅限于為高校和科研院所培養后備力量,也在為非學術領域培養高級人才。此趨勢在某些國家已經持續了多年而且運作良好,表明哲學博士培養模式具有很強的生命力和適應力。不只哲學博士學位可以滿足專業博士學位的功能需求,質量較高的碩士培養也具有類似的功能。因而,如果專業博士仍然無法通過自身價值體現其獨特性所在,那么對其的質疑就將長存下去。