高校性騷擾受害者的沉默原因:一項初步研究

鄭 力,張 冉

(北京大學教育學院,北京100871)

一、引言

在當前社會中,校園性騷擾已經越來越成為一個普遍存在的問題。在美國,許多研究在調查后發現,有30%-50%的大學生曾在校園中遭受過性騷擾;[1-5]在南非,研究者在調查后發現,所有性騷擾形式都不同程度地存在于大學校園中;[6-7]類似的情況還發生在日本,一項調查了5所大學的研究顯示,有10%-25%的受訪者曾遭受過性騷擾;[8]除此之外,英國、澳大利亞等國家較為普遍的校園性騷擾現象也引起了研究者的注意[9-12]。在當前的中國,校園性騷擾同樣是一個不容忽視的問題。在一項針對遼寧省大學生的調查中,研究者發現,有38.5%的大學生曾遭受過不同形式的性騷擾,其中男生占35.7%,女生占41.7%。[13]一項針對上海大學生言語性騷擾的研究顯示,有28.48%的大學生有遭受言語性騷擾的經歷,且女生遭受言語性騷擾的比例(33.93%)明顯高于男生(20.00%)。[14]另外,廣州性別教育中心和北京義派律師事務所于2017年7月發布的《中國大學在校和畢業生遭遇性騷擾狀況調查》發現,有69.3%的受訪者經歷過不同程度的性騷擾。[15]需要說明的是,由于廣州性別教育中心和北京義派律師事務所在調查中將性別騷擾(gender harassment)、不受歡迎的性企圖(unwanted sexual attention)和性強迫(sexual coercion)都納入性騷擾的范疇,因此《中國大學在校和畢業生遭遇性騷擾狀況調查》所報告的遭受過性騷擾的受訪者比例高于以往研究結果中這一群體的比例。

許多研究都顯示,校園性騷擾可能會對受害者產生嚴重的負面影響。有研究者發現,在排除了性侵害、尾隨、約會暴力等的作用后,校園性騷擾與可能產生的負面影響(創傷后應激障礙、校園安全問題和組織背叛)之間仍具有顯著的聯系。[16]另外,也有研究者在對比了高中生中的性騷擾受害者與未遭受性騷擾高中生的言行后發現,性騷擾會導致嚴重的心理和教育層面的負面結果,如焦慮、不自信、對人際關系的負面預期、低于預期的成績、轉學等。[17]這些研究結果都說明了關注校園性騷擾受害者的必要性。

2017年2月4日,教育部發布了修訂版《普通高等學校學生管理規定》,提出高校應當“實施學生管理,尊重和保護學生的合法權利”。從《民法》的一般理論以及《侵權責任法》的角度,由于高校對在校學生的生命健康安全負有道義和法律上的責任,高校應盡善良管理人之注意義務,在教育、管理、指導和保護學生等方面像“一個合理和謹慎的人”那樣盡到“相當注意義務”。[18]鑒于校園性騷擾影響受教育權的實現且發生在學校成員之間,學校對性騷擾的預防和處理具有責無旁貸的義務和無可替代的優勢地位,因此有必要將高校防治性騷擾的義務明確化、法定化。[19]在這樣的背景下,如果學校未能及時應對性騷擾投訴,則表明學校沒有為學生提供適當的學習環境,可以認為學校存在失職,學校因此需要承擔相應的責任;當性騷擾實施者為教職工時,教職工在履行職務的過程中對學生進行性騷擾,學校同時需要作為雇主而承擔責任。[20]

學校應當對校園性騷擾受害者進行幫助的深層理論依據在于,如果學校沒有對校園性騷擾受害者進行積極的幫助,就可能會對其造成進一步的創傷,這一現象屬于“組織背叛”(Institutional Betrayal)的范疇。“組織背叛”是指強有力的組織(如學校、教會、軍隊、政府等)對依賴它們獲取安全和福利的人造成了傷害。[21]已有許多研究證實了“組織背叛”會對組織成員造成額外的傷害;[22-24]同時,“組織背叛”對于維系組織內部“包庇乃至合法化性騷擾行為”的文化也具有重要影響[25]。因此,為避免“組織背叛”對校園性騷擾受害者造成的額外傷害,消除學校內部“包庇乃至合法化性騷擾行為”的文化,學校應當建立完善的性騷擾防范機制,并對性騷擾受害者進行積極的幫助。

由于性騷擾行為具有較強的隱蔽性,同時其認定具有較強的主觀性,因此性騷擾受害者通過正式途徑報告性騷擾經歷一般是開啟幫助途徑的前提條件。然而,許多研究都發現,校園性騷擾受害者往往不會報告遭受性騷擾的經歷,更不會主動通過正式途徑(如報警、向學校主管部門反映、提起訴訟等)尋求幫助,而是會保持沉默。[1]我國有研究者經過調查后發現,35.8%的男生和30.9%的女生在遭受性騷擾后會保持沉默,僅有2.6%的男生和2.3%的女生在事后告訴了家長/教師,13.8%的男生和7.8%的女生在事后選擇報警。[13]也有研究者的調查結果顯示這一現象在中學生中也存在:接受調查的初中生和高中生面對性騷擾時比例最高的反應均為“保持沉默”,分別占34.8%和58.4%。[26]

對于這一現象背后的原因,國外研究者進行了大量的探索,并歸納出了一些導致性騷擾受害者保持沉默的因素,如女權意識和遭受性騷擾的頻率[27],性騷擾受害者對程序正義的感知[28],擔心遭到報復、旁觀者效應和允許性騷擾的男性文化等[29]。國內的一些研究者則通過調查總結出了一些較為具體的原因,如:問題不能解決,對自己的愛情、婚姻生活有影響,怕遭人報復;[30]對自己的名譽有影響,羞于啟齒,怕對自己的愛情、婚姻有影響等[13]。然而,國內研究對這一現象的探索大多淺嘗輒止,且研究方法單一、層次較淺,無法有效地解釋這一現象。

本研究旨在通過混合研究方法對我國高校中性騷擾受害者的沉默原因進行實證分析。一方面,筆者通過發放調查問卷與描述性統計分析,呈現高校性騷擾受害者的應對方式,并形成對受害者沉默原因的初步認識。另一方面,筆者通過對學生進行訪談,還原性騷擾情境,并從性騷擾受害者的角度對其在遭受性騷擾后保持沉默的思維過程進行深描。基于問卷調查和質性訪談獲得的數據,筆者從個體、制度和文化三個層面對校園性騷擾受害者的沉默原因進行較為深入的探討,并進一步對完善我國的相關制度提出建議。

二、研究方法

本研究將問卷調查法作為對校園性騷擾受害者的沉默原因進行探索時的主要資料收集方法。與其他資料收集方法相比,問卷調查法能夠在短時期內獲得大量無法直接觀察和實驗的材料。[31]本研究的調查問卷以美國大學婦女聯合會(The American Association of University Women)[32]和澳大利亞人權委員會(Australian Human Rights Commission)[11]的性騷擾調查問卷為基礎,確保問卷覆蓋主要的性騷擾行為維度,并結合了中國香港、中國內地對于性騷擾行為的描述[33-36],以提高性騷擾問卷在中國場景中的適用性。本研究的調查問卷由人口學背景、性騷擾經歷頻率、應對措施與效果、性騷擾的影響以及性騷擾受害者沉默原因五部分構成,其中性騷擾受害者沉默原因是本研究關注的重點。本研究借鑒了國外關于性騷擾或性侵害受害者尋求幫助的影響因素的研究[37-39],并在考察這些研究所使用的研究工具的基礎上,編制了測量性騷擾受害者沉默原因的量表。

本研究選取了5所高校進行實地調查,通過讓調查對象使用手機掃描二維碼的形式填寫電子問卷。本研究共回收來自5所高校的電子問卷1458份,其中有效問卷1355份,有效率為92.9%。本研究的樣本以異性戀(81.8%)、漢族(85.9%)、女性(66.3%)、本科生(82.7%)為主;在感情狀況方面,單身和戀愛的調查對象分別約占三分之二(66.9%)與三分之一(32.5%)。另外,絕大多數調查對象(96.0%)居住在校內宿舍,僅有4.0%的調查對象在校外租房或住在校外的家中。

除了問卷調查法外,本研究還對遭受過性騷擾的學生進行了訪談。與其他研究手段相比,訪談可以了解受訪者的所思所想和情緒反應、他們生活中曾經發生的事情、他們的行為所隱含的意義,具有更大的靈活性以及對意義進行解釋的空間。[40]本研究在參考國內外類似研究的基礎上編制了訪談提綱,訪談提綱包括定義(Definition)、認知(Perception)和政策(Policy)三個部分。定義部分主要調查受訪者對性騷擾內涵和外延的認知,包括對性騷擾行為認定的依據與原因、經歷過的性騷擾行為等;認知部分主要調查受訪者對性騷擾這一行為的認識,包括性騷擾發生的原因、受害者沉默的原因、受害者的應對措施等;政策部分主要調查受訪者對所在學校防治性騷擾制度的認知與態度,包括學校的相關機構、社團活動、宣傳活動等。在實地調查過程中,筆者對7名學生(5名女生和2名男生)進行了訪談,并在對訪談錄音進行轉錄與編碼后展開分析,這有助于筆者更有效地了解性騷擾受害者不通過正式途徑尋求幫助的深層原因。

三、研究結果

本研究的調查結果顯示,有43.8%的遭受過性騷擾的調查對象選擇“不主動解決”,“求助老師”和“求助校園管理部門”的調查對象的比例分別為18.9%和20.8%。這表明相當多的學生在遭受性騷擾后選擇沉默,僅有少數學生會求助于老師或高校。

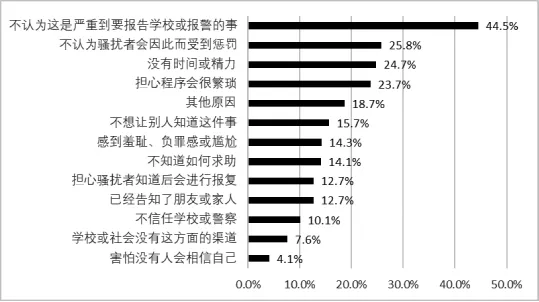

對于調查對象不通過正式途徑尋求幫助的原因,比例最高的三項分別是“不認為這是嚴重到要報告學校或報警的事”(44.5%)、“不認為騷擾者會因此而受到懲罰”(25.8%)和“沒有時間或精力”(24.7%),如圖1所示。

圖1 校園性騷擾受害者不通過正式途徑求助的原因

訪談結果顯示,7名受訪學生中有6名遭受過不同程度的性騷擾,這些遭受過性騷擾的受訪學生更傾向于將遭受性騷擾的經歷向朋友透露,而不是告知教師、輔導員、警察、學校保衛部或心理咨詢師并開啟正式求助途徑。另外,受訪學生也向筆者講述了一些他們所知道的遭受過性騷擾的其他學生的情況,這些學生在遭受性騷擾后大多也沒有選擇向教師、輔導員、保衛部等報告,而只會跟身邊的朋友、宿舍室友或“最能跟自己交流、守住秘密的人”談論。在這樣的背景下,筆者受Andrasik的研究[41]啟發,從個體、制度和文化三個層面歸納校園性騷擾受害者沉默現象的原因。

(一)個體的理性考量:“成本-收益”的比較

在任何具體的情境中,性騷擾受害者尋求正式幫助的行為會受到他們對這一行為是否有所幫助的感知、幫助的可得性和與支持系統的適應性的影響。[42]“幫助的可得性”與“支持系統的適應性”是對制度提出的要求,而“對這一行為是否有所幫助的感知”則是受害者對通過正式途徑報告性騷擾經歷所能帶來的“收益”的理性考量。調查結果顯示,在考慮是否通過正式途徑報告性騷擾經歷時,性騷擾受害者一般都會進行“成本-收益”的比較,如有一位受訪者在訪談過程中向筆者詳細地敘述了他從“成本-收益”的角度考慮是否報告的全過程:

“我覺得一個是風險,還有一個是緩和損失的效果。不敢報告肯定是因為風險比較高,還有損失可能會更多。可能報告之后家長不理解,朋友也不理解。因為這件事情已經發生了,如果你選擇報告會導致你損失更多的話,那你肯定不會選擇報案了;還有一個是可能不能撫平你的傷痕,比如說警察可能對這件事情不是特別重視,不能將罪犯繩之以法。”

在這位受訪者的敘述中,“風險”和“緩和損失的效果”是考慮是否通過正式途徑報告性騷擾經歷的兩個主要因素,“緩和損失的效果”和“將罪犯繩之以法”可以認為是報告的收益,而“風險”則是對于報告的成本與收益比例的預期。當通過正式途徑報告性騷擾經歷的收益較小、風險較高時,沉默就成了理性的選擇。另外,有研究表明,性侵害受害者對“是否有所幫助”的感知與社區相應組織成員的積極行為之間具有緊密的聯系。[43]本次調查的受訪者的敘述中也體現了這一現象:警察作為社區中與防范性騷擾、幫助性騷擾受害者相關的組織成員,如果“不是特別重視,不能將罪犯繩之以法”,就無法使性騷擾受害者有效感知到通過正式途徑報告性騷擾經歷并尋求幫助“有所幫助”,從而降低性騷擾受害者實施這一行為的期望。

另外,性騷擾受害者也可能會認為這些行為“對自己沒有產生傷害”,從而不通過正式途徑報告性騷擾經歷。在這樣的情境中,通過正式途徑報告性騷擾經歷對性騷擾受害者的“收益”接近于零,因此選擇沉默是一種理性的選擇。本研究的調查結果顯示,超過半數的調查對象認為性騷擾對他們的生理、學業、社交、自我評價和性觀念“無影響”,這與性騷擾行為嚴重性的內在差異以及受害者對“性騷擾”行為的認知有關。有研究顯示,中國學生在一定程度上傾向于將明顯的、不受歡迎的、一對一的物理性接觸或強制性行為視作性騷擾,[33]并不太重視非肢體性騷擾和敵意環境。這在本次調查中也有所體現。一位曾因在微信群里看到他人發的黃色圖片而感到不舒服的受訪者表示:“可能也沒想那么多吧,也不知道就涉及了這些方面,我也沒想那么多。”這表明這位受訪者并沒有將這種行為定性為“性騷擾”。同樣是針對在微信群里發黃色圖片,也有受訪者認為“這是同學內部的事情,他畢竟沒有針對某一個人做出那些舉動,所以我不會把這個事情跟上面說”。這是將這一行為界定為“同學內部的事情”,且“沒有針對某一個人”,也與受訪者對“性騷擾”概念的認識直接相關。

(二)制度的局限:渠道與信息的缺乏

交流是一種互動行為,包含信息的發出者與信息的接收者兩個主體。當其中一方缺失時,交流就無法產生。同樣,作為一種目的性較強的交流行為,性騷擾受害者通過正式途徑報告性騷擾經歷并尋求幫助的行為無法在信息接收者缺失的情況下進行,這也會使性騷擾受害者傾向于保持沉默。在訪談中,有受訪者在談到遭遇性騷擾后傾向于選擇沉默的原因時表示,“學校沒有明確地告訴我可以找誰去說這件事情”。顯然,學校缺乏防治校園性騷擾的正式制度,使得性騷擾受害者因缺少信息的接收者而無法通過正式途徑報告性騷擾經歷并尋求幫助。在這些情況下,性騷擾受害者是因為現有制度的缺陷而選擇沉默,筆者將這種導致性騷擾受害者沉默的原因概括為制度的局限。

具體來看,制度的局限又可以分為兩類:機制缺失和信息缺失。機制缺失指的是學校沒有設置旨在防治校園性騷擾或對性騷擾受害者進行幫助的正式機制,如明確的規章制度、專門的機構或人員等;信息缺失指的是學校雖然建立了具有防治校園性騷擾職能的正式機制,但因信息的缺失導致學生不了解這些機制的存在或如何運用這些機制對校園性騷擾進行防治,因而沒有使其成為有效防治校園性騷擾的制度。本研究通過高校官網、信息公示網站、學生工作部網站、保衛部網站等來源對我國某市各高校的校園性騷擾防治制度文本進行了分析,該市系我國高校最集中的城市之一。研究發現,只有1/3的高校存在涉及校園性騷擾的制度規定,其中直接使用“性騷擾”一詞的高校不足該市全部高校的8%,這在很大程度上反映了當前我國高校校園性騷擾防范機制的缺失。本研究的問卷調查結果(表1)顯示,超過一半的調查對象認為所在學校中不存在或者不清楚是否存在防治性騷擾的部門、規章以及教育或宣傳活動,而清楚所在學校有防治性騷擾的部門、規章以及教育或宣傳活動并認為它們有效的調查對象占比均低于10%,這在很大程度上反映出當前大學生缺乏所在學校性騷擾防范機制的相關信息,并且對現有性騷擾防范機制的有效性缺乏信任。

(三)文化規范的影響:主觀規范與社會心態的制約

訪談結果顯示,性騷擾受害者在談及保持沉默的原因時最多提及的是文化層面的因素,即受害者基于自身或周圍場域中其他個體對性騷擾和性騷擾受害者的態度而不選擇報告,這實際上是受到當前我國對性騷擾和性騷擾受害者已有的文化規范的制約。筆者根據文化規范制約的來源,將其劃分為“主觀規范的影響”和“社會心態的影響”。

表1 學生對學校性騷擾防范制度的了解情況及對其效果的認知(%)

1.主觀規范的影響

主觀規范(Subjective Norms)是預測人類行為的一個重要指標,它是指個體對“重要他者”(如家人、親密的朋友等)認同或不認同實施某種具體行為的信念。[44]當個體相信“重要他者”會認同某種具體行為時,個體就更有可能實施這一具體行為。有研究者認為,主觀規范的來源,即“重要他者”主要是個體的同伴(peer)和上級(superior)。[45]因此,對于校園性騷擾受害者來說,周圍同學和教師、輔導員等“重要他者”對性騷擾的態度將會對實施或不實施“通過正式途徑報告性騷擾經歷”這一行為產生十分重要的影響。

訪談結果顯示,當前校園性騷擾受害者的“重要他者”對通過正式途徑報告性騷擾經歷這一行為的態度并不積極,且普遍認為報告性騷擾經歷會對性騷擾受害者產生負面影響。例如,有受訪者曾因在班級微信群里看到其他同學發的黃色圖片而感到不舒服。當被問到為什么不向老師報告時,受訪者的回答是:“因為感覺大家都這樣,我一吱聲就感覺挺奇怪的,然后就不吱聲了。”在這一情境中,雖然其他同學并沒有直接表達對于通過正式途徑報告“發黃色圖片”這一行為的態度,但實際上已經通過“大家都這樣”提供了他們所認同的行為方式,從而使受害者感到通過正式途徑報告這一行為“挺奇怪的”,因而選擇了沉默。另外,也有受訪者直接感受到了“重要他者”對通過正式途徑報告性騷擾經歷這一行為的態度:

“因為這種事情(遭受性騷擾)別人也不會說出來,如果說出來,大家都會知道……大家會覺得這是一件很丟人、很羞恥的事情,說出來損失就會比較大了。”

顯然,因為性騷擾受害者感知到了“重要他者”對通過正式途徑報告性騷擾經歷這一行為的負面態度,即“大家會覺得這是一件很丟人、很羞恥的事情”,“說出來損失比較大”,故而選擇不實施這一行為。

2.社會心態的影響

“主觀規范”的影響來自個體周圍的“重要他者”,除此之外,人類行為還會受到更大范圍內社會成員的思維與行動模式,即“社會心態”(social mentality)的影響。“社會心態”是指在一定時期的社會環境和文化影響下形成的,社會中多數成員表現出的普遍的、一致的心理特點和行為模式,并成為影響每個個體成員行為的模板。[46]性騷擾受害者會通過多種媒介感知社會心態,并受到社會心態中“歧視與排斥行為傾向”,即“社會成員對某些社會成員或者群體持有的負性態度”(在性騷擾的情境中表現為社會成員對性騷擾受害者的負性態度)的影響。[46]

訪談結果顯示,性騷擾受害者通過正式途徑報告性騷擾經歷的行為會受到他們感知到的“社會心態”中“歧視與排斥行為傾向”的重要影響。一位受訪者在談到社會公眾對性騷擾受害者的態度,以及這種態度對性騷擾受害者選擇沉默的影響時表示:

“因為可能我們中國的風氣是這樣的,在下面評論的那些人,那些‘鍵盤俠’,他們不會替那些受害者說話。有些人覺得,如果自己也這樣做了(報告受害經歷),可能受到的反應是一樣的。與其再受到一個‘鍵盤俠’的傷害,還不如沉默。有的人就會這么想,所以會選擇沉默。”

這位受訪者感知到了“中國的風氣”對于性騷擾受害者的負面態度,即“不會替受害者說話”、“受到‘鍵盤俠’的傷害”,這顯然屬于社會成員對性騷擾受害者的“歧視與排斥行為傾向”,正是這種傾向使這位受訪者降低了對通過正式途徑報告性騷擾經歷這一行為的預期。另外,也有受訪者提到了當前中國社會對“與性有關的話題”的社會心態:“就感覺一提那個(與性有關的話題)就感到不好意思,就趕緊避開,因為從小到大接受的都是這種教育。”當前社會心態對與性有關的話題的消極態度,也在客觀上降低了性騷擾受害者通過正式途徑報告性騷擾經歷的預期。

四、政策建議

總的來看,當前我國大學中的性騷擾受害者在遭受性騷擾后有較大的比例選擇沉默,這一比例與前文所介紹的以往研究中保持沉默的性騷擾受害者的比例較為一致。本文通過混合研究設計,基于較大范圍的問卷調查結果與對性騷擾受害者的訪談,從個體、制度和文化三個層面解析了當前我國高校中性騷擾受害者保持沉默的原因,即“個體的理性考量”、“制度的局限”和“文化規范的影響”。與以往研究相比,本文總結出的三個原因基于實證數據,且深入到校園性騷擾受害者對保持沉默這一行為的思維過程,并將其引入到與微觀和宏觀環境的互動中進行分析,因而具有較強的本土解釋力;另外,本文在解釋受害者的沉默原因時,嘗試運用了“計劃行為理論”和“社會心態理論”,具有一定的理論探索色彩。基于本文的研究發現,筆者提出如下政策建議,以期幫助我國高等教育機構建立反性騷擾機制,并對性騷擾受害者提供必要的支持與幫助,從而更好地維護學生合法權益與校園安全。

1.積極開展相關教育,幫助學生科學認識性騷擾

前文提到,44.5%的調查對象不通過正式途徑報告性騷擾經歷并尋求幫助的原因在于,認為校園性騷擾“不是嚴重到要報告學校或報警的事”。這在一定程度上反映出當前大學生對于性騷擾這一行為的本質、性騷擾可能帶來的負面影響,以及如何應對校園性騷擾尚未形成充分的認識。許多研究都指出,開展性別平等、校園安全、性知識等相關主題的教育對促進學生科學認識并防范校園性騷擾具有積極影響。[47-50]因此,通過多種形式積極開展相關教育,幫助學生正確認識性騷擾這一行為就顯得十分重要。

首先,高校可以通過正式教育活動,如開設與性別平等、性學、校園安全等相關的課程,或將與之相關的內容融入其他課程之中,加深學生對性騷擾的科學認識。其次,高校可以通過多種形式的非正式教育活動,如講座、微視頻競賽、戲劇、情境分析、角色扮演等方式,幫助學生理解性騷擾的概念和特征,了解其表現形式和可能的應對措施。另外,高校應當充分調動校內多元主體,如學生社團、研究機構、管理部門等,通過多元形式開展旨在幫助學生科學認識性騷擾的活動,形成多方共同促進防治校園性騷擾相關教育的良好環境。

2.建立健全校園性騷擾防范機制,消除“信息不對稱”現象

高校性騷擾防范機制包括對校園性騷擾的報告、調查、認定、處理、幫助等一系列制度設計,建立健全校園性騷擾防范機制是維護學生權益和校園安全的必然要求。首先,尚未建立性騷擾防范機制的高校可借鑒國內外高校的相關經驗,結合本校實際情況建立校園性騷擾防范機制。已建立校園性騷擾防范機制的高校應當通過多種方式提升性騷擾防范機制在預防校園性騷擾、懲處性騷擾實施者、幫助性騷擾受害者等方面的效率,如設立專門處理性騷擾事件的機構、建立便捷的性騷擾報告程序、明確對性騷擾實施者的懲處措施和對性騷擾受害者的幫助方法等。

其次,高校應當通過多種方式對性騷擾防范機制進行宣傳,努力消除“信息不對稱”現象,降低性騷擾受害者因不了解校園性騷擾防范機制而無法通過正式途徑尋求幫助的概率。第一,高校應該公布校園性騷擾的投訴電話和投訴郵箱,并將性騷擾的投訴處理流程以清晰明了的方式在學校網站上呈現。第二,高校至少應當將反性騷擾教育納入新生教育體系,將高校反性騷擾規則收錄進學生手冊,使得每一位學生都知曉所在高校的性騷擾防范機制,幫助學生在遭遇性騷擾時能夠迅速“激活”這些認知。第三,高校也有必要在新任教師和在職教師培訓中加入反性騷擾的內容,除了幫助教師了解并自覺抵制校園性騷擾外,教師也有責任有效指引遭遇性騷擾的學生向校方尋求幫助。

3.加強對性騷擾受害者的關懷,營造對性騷擾受害者友好的環境

本研究的訪談結果顯示,校園性騷擾受害者的沉默現象與周圍的“重要他者”以及社會公眾的態度有關,而當前這兩種文化規范都對性騷擾受害者持負面甚至歧視、排斥的態度。因此,學校應當善待性騷擾受害者,積極為性騷擾受害者提供必要的幫助和關懷,并通過營造對其友好的環境,提升性騷擾受害者對通過正式途徑報告性騷擾經歷這一行為的期望。

首先,學校應當加強對性騷擾受害者的人文關懷,在生理、心理、學業等方面為性騷擾受害者提供必要的幫助,并在幫助過程中保護性騷擾受害者的隱私,避免對性騷擾受害者造成額外傷害。其次,學校可以開展如前文所述的多種形式的教育活動,使師生理解性騷擾的本質和特征,認識到性騷擾對受害者產生的負面影響,改變將性騷擾的發生歸因于性騷擾受害者以及歧視、排斥性騷擾受害者的傾向。另外,學校還可以加強與公安、衛生、社區服務等組織在性騷擾防范方面的聯系,逐步改變歧視、排斥性騷擾受害者的社會心態,呼吁加強對性騷擾受害者的關注,進而營造更為廣闊的對性騷擾受害者友好的社會環境。

五、下一步的研究

對于后續研究的建議,筆者認為可以從以下幾個方面進行:首先,可以在分類的基礎上對阻礙性騷擾受害者通過正式途徑報告性騷擾經歷的因素進行進一步的研究。例如,國外有研究顯示,阻礙個體報告性侵害經歷的因素對男性的作用更為明顯,而校內資源對女性受害者的幫助效果更為明顯。[36]這一研究結果預示著影響性騷擾受害者報告性騷擾經歷的因素可能也具有較為顯著的性別差異。因此在后續研究中,可以以性別、年齡、受教育程度等為分類標準,對性騷擾受害者選擇沉默的原因以及性騷擾防范機制對不同個體效果的差異進行研究。

其次,可以對性騷擾受害者報告性騷擾經歷的形式進行進一步研究。不同的性騷擾受害者在不同的情境中報告性騷擾經歷的形式可能是不同的。例如,Ahrens,Stansell和Jennings的調查顯示,遭受性侵害的女性職員報告性侵害經歷的模式共有四種——保密、緩慢開始、危機披露和不間斷地披露,它們分別具有不同的特性。[51]因此,校園性騷擾受害者在不同情境中報告性騷擾經歷的形式可以成為后續研究關注的主題。另外,校園性騷擾受害者尋求幫助的過程是否遵循“定義問題—決定尋求幫助—選擇支持的來源”的邏輯,[52]這也可以通過后續研究進行證實或證偽。

最后是對性騷擾受害者尋求幫助的策略的研究。Kaukinen通過調查發現,女性暴力受害者有三種尋求幫助的策略,即不尋求幫助或尋求最小幫助、向家人或朋友求助、實質上的求助(包括向家人、朋友、精神病醫生、社會服務提供者和警察求助)。[53]筆者在調查中也發現,雖然許多受訪者不會通過正式途徑尋求幫助,但他們會將向家人、朋友尋求幫助視作一種有效的手段。那么,這些手段是否能夠達到預期的效果?隱含了什么樣的求助策略?這些策略在不同類型的受害者之間是否也會呈現出顯著的區別?這些問題都是后續研究可以進行探索的。