史金淞臺北個展:一切堅固的都煙消云散了

廖 廖

展覽鏈接:

史金淞臺北個展:一切堅固的都煙消云散了

藝術家:史金淞

策展人:廖廖

展 期:2018年4月14日—5月26日

“一切堅固的都煙消云散了”——這一句源自馬克思《共產黨宣言》的語錄,撇開原文的語境,就話語本意而言,可能是今天這個大時代的最佳注腳。

曾經的冷戰陣營已經分崩離析,今日世界的最大沖突不再源自于政治理念,而是來自不同文明之間,由此產生的恐怖主義重新劃分了世界格局,也加深著西方保守派與左翼的分裂。

在技術進步與資本推動之下,新一波全球化浪潮以遠勝歷次的規模把每個人都席卷其中。資源與商品的重新配置給人們帶來更豐富的選擇,同時也釀造了文化的單一性與消費對人的異化。

后資本主義時期,我們面臨的不再是商品缺乏而是商品過剩,新時代的資本重新構建了消費的定義,確保每個人都在工作與消費中投入所有精力。

互聯網文化讓世界變得更加扁平化、民主化,但是新的規訓與異化也由此產生,大數據與算法試圖操縱依附在電子產品背后的個人。每個人也在虛擬空間里重新構建著新的人格與人設。

互聯網傳播方式讓傳統媒體灰飛煙滅,知識的載體由紙本變成了電子版,新的傳播方式也改變了傳播內容,每個人都被豐富、淺薄、碎片化的信息所淹沒,人們的認知與知識結構由此改變。

我在家鄉終于找到一份工作。這份工作是白麗筠幫忙的結果,或者說,簡直就是白麗筠的恩賜。這份工作收入不高,卻比較穩固,是國企。有了工作便有一種穩定下來的感覺,可以想想別的事情。我已經二十五歲,老大不小了,也到了談婚論嫁的年齡。

舊日的權力、空間、知識、傳媒、資本、體制、技術——那些我們曾經認為堅不可摧的東西,在眼前逐一煙消云散,更重要的是這一場劇變并沒有伴隨著天崩地裂的革命與暴力,卻遠比以往的暴力革命更加勢不可當。

新的洪流把每一個人都裹挾其中的時候,我們如何在崩塌與重建中面對世界,處理自我與時代的關系,這就成為每一個人都要面對的問題。

藝術家不僅需要面對,還需要思考以藝術家的身份如何處理這些迫在眉睫的問題。有的藝術家對外部世界的變化無所適從,退縮到內心封閉的精神世界中自建桃花源;也有的藝術家以直接對抗的方式來描繪這個時代的荒誕與黑色。世界變得太快,我們很多人都還停留在那個煙消云散的世界里,這讓我們的躲避和對抗都顯得有些可笑而無效。從某種意義上來說,其實很多人都沒有走出“后89”的陰影,對待宏大敘事要么是徹底地回避,要么是徹底地否定,無論回避、否定、戲謔還是對抗,都缺乏一種深入問題本質的探討。

史金淞 華山計劃 No.6 各種日常雜件、壓克力 40×60×11cm 2008年

史金淞 華山計劃 No.5 各種日常雜件、壓克力 40×60×11cm 2008年

史金淞 甜蜜生活 糖 尺寸可變 2018年

而史金淞沒有采取一種居高臨下的精英姿態來進行批判,也不再以一種集體身份或者意識形態的身份進行對抗,也沒有頹喪地躲在封閉的精神世界里享受失敗的憂傷感,也不是用象征隱喻來表達社會學意義上的簡單影射,而是以“個體身份”去體驗時代的變遷,理解社會的變化,不斷地嘗試用作品來剖析、消解、重建新時代的生產方式、權力結構、知識場域……以此來完成一種“個人的公共性”——這大概也可以表述為史金淞的創作思維與方法論。從這個意義上而言,史金淞是一個自我放逐的藝術家,他獨特的創作方法論把自己放在一個邊緣化的位置上,但是只有這樣才能從本質上剖析這個時代,而不是被動地成為煙消云散的一部分。

權力

權力是史金淞作品中常涉及的主題,福柯的權力觀認為:權力不是一個可以掌握的位置,也不是一種自上而下的統治權。權力由各種力量、各種關系所形成。權力是一張復雜交錯的網絡,是各種關系互相影響的結果。

作品《糖》就指向了權力之網,15世紀開始的糖的生產、銷售與消費構建了最早的世界市場,糖作為殖民主義的最重要的驅動力之一,也奠定了資本主義生產方式與分配機制。糖最初的大規模生產、銷售、分配,以及消費者的身份象征,構建了一張豐滿的15—19世紀的權力之網。

糖是人類欲望最直接、最原始的表現,人人都愛能夠帶來快感與愉悅的甜味,但又不僅限于此。糖曾經是貴族的奢侈品,也是身份的象征,直到19世紀才普遍滿足廣大群眾的需求。糖所代表的高貴奢侈消費,以及糖所構建的資本主義最早的生產關系,隨著生產力水平的提高而煙消云散——就像展覽中的“糖”無論有多么閃亮奪目的光彩,都無法掩飾糖最終會融化、消逝的結局。19世紀之后,糖成為普遍的日常消費品——就像史金淞將其塑造成的日常用品。新世紀之后,資本把糖與甜味塑造成愉悅、歡欣、甜蜜的時代色彩,為糖重建了大眾消費時代的象征,而另一種觀點則把糖作為無法控制身體欲望的象征,也是過度消費的象征,當代的糖背后的權力之網的牽扯、糾纏依然豐富有趣。

意義

韋伯說:人是懸掛在自己編織的意義之網中的動物。人類構建的種種“意義”決定著人們的行為與生活。

圍繞著“華山”這個充滿文化意義的象征物,史金淞創造出一系列的人的日常生活的痕跡,探索人在既定的文化秩序與價值體系中的生存模式。進而質疑現行的文化氛圍、文化價值對于人的塑造與異化。

這也是福柯所說的:權力即話語。當權力者定義與闡釋著我們的社會,給一切事物賦予意義,被定義的群體則失去了權力,處于被定義、被構建的狀態。現有的權力結構、政治體系和資本邏輯為了維護現有的秩序,不斷地強化種種價值與意義,不斷地讓人們無意識地接受既定的價值、意義與象征。我們無時無刻不在接受著現有秩序對我們的催眠。

史金淞“偽造”了許多被磨損的生活用品,這些“磨損”假定某些人按照某種生活方式在使用物品的時候對其的磨損,這些痕跡反映著使用者的價值觀、性情、身體習慣。人賦予物品意義之后,就會決定人與物品的關系,人會據此去使用物品,或者與物品相處,因此就會留下種種痕跡,這些痕跡其實就是物的文化意義決定的。就像華山上的那些石頭、碑亭、傳說……種種痕跡都是人賦予華山某種文化意義之后,隨之增添或磨損的事物。在這個煙消云散的時代中,什么樣的權力在決定著意義,又如何影響著人們的行為與生活,這是“華山計劃”提醒我們直面的問題。

燃燒

焚燒、碳化是史金淞常用的藝術手法。“燃燒”有著潔凈、重生的意味,火也有著破壞、毀滅與無法控制的特質。史金淞喜歡用燃燒來毀滅、重構物品的功能性與文化意義,由高溫鑄造的工業用品,再次進入高溫的時候,并不能回復原始元素的狀態,反而成為一堆難以名狀的東西,文明是不可逆的。

《1200度》這個作品,通過1200度這個產生了青銅時代的“人類文明的臨界點”改變了物質的狀態、面貌,物質在原有的文化系統中的意義也被消解,但是這種燃燒高溫下的改變又是不可控的,無人能夠操控這些日常用品會在1200度之后窯變的模樣,就像文明的變遷永遠都是不可操控的狀態。

“那邊”是史金淞在澳洲收集的動物骨頭、植物殘骸經過焚燒之后的遺留物。經過焚燒、碳化后的動植物保持著原型,這是曾經的生命體的一個延續,碳化物可能永存不朽,但是非常脆弱,原有的生命力也已經煙消云散。碳化是把時間凝固了,但是那是沒有生命力的時間。仿佛文明的延續,舊文明看似還有一個形狀,其實已然被碳化,一經觸碰就會粉碎。

“灰度”不是藝術家獨立完成的作品,史金淞只是設定了開始與系統,在許多參與者的合作之下,作品自然生長完成。灰塵有自身的形態,也能勾勒出別的物品的形態,有形又無形。每個人的情感,每個城市的故事,最終都會煙消云散,但是可以各自化成獨特的灰度保存下來,情感與故事化為固體的形態。

消費

在《一塊錢有多大》這個作品中,史金淞把各國的一塊錢硬幣砸成接近于紙張的扁平狀,在外力的作用下,硬幣的形狀、功能都被改變,邊緣不斷地向外延展。“一塊錢”的面值消失了,顯然它不再是一塊錢,也不值得一塊錢,貨幣意義已經消失,但是作為藝術品,人們愿意為它付出更大的價錢。

史金淞 1200 度 No.12 經過 1200 度燒熔的建筑殘骸、日常雜件等、壓克力 60×80×14cm 2013年

史金淞 百衲圖?山水練習一 日常雜物、殘酒、剩茶、宿墨、手工宣紙 70.5×138.5cm 2013—2015年

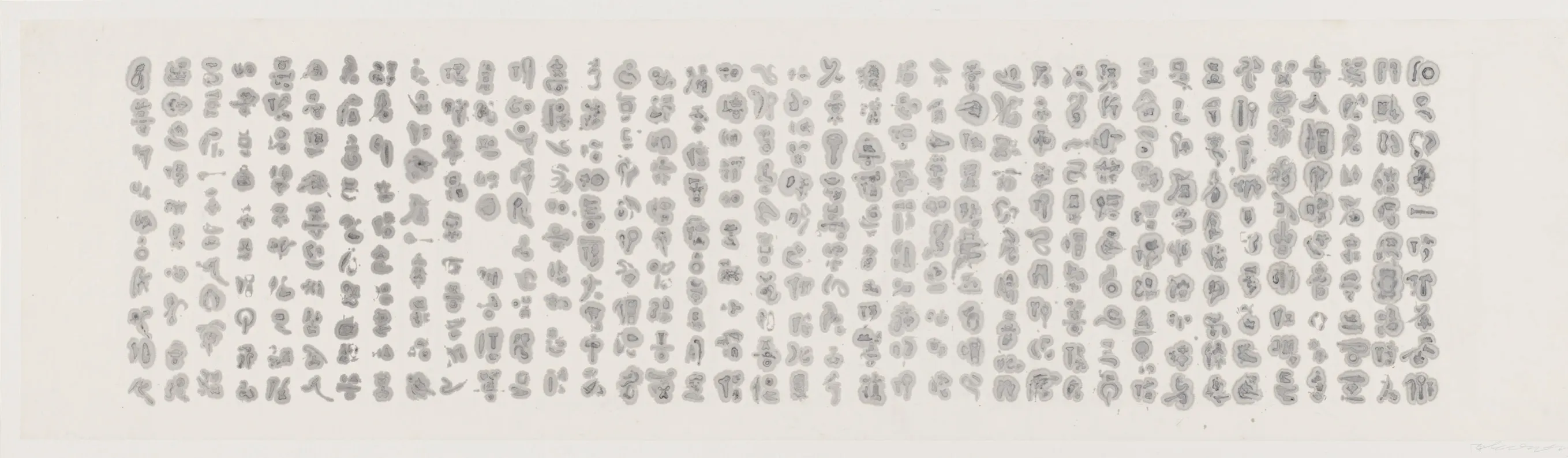

史金淞 百衲圖?心經 日常雜物、殘酒、剩茶、宿墨、手工宣紙 48.3×181cm 2013—2015年

史金淞 百衲圖?語法練習二 日常雜物、殘酒、剩茶、宿墨、手工宣紙 70.2×45.5cm 2013—2015年

藝術家并不是簡單地使用金幣作為符號象征,而是通過最大限度地拓展金幣的面積邊緣來探索主宰當代人生活的消費主義到底邊界在哪里。

《一塊錢有多大》延續著史金淞一貫對于生產關系與生產力的演變造就的權力結構和公共空間的思考。《三十年河東》這件作品也同樣有著生產、消費與公共空間的主題,史金淞在一個世代制造石雕的村子里收購了一批滯銷的石雕像,然后將其砸爛,研磨成鵝卵石般的碎片,鋪成一條“長河”。當制作出來的石雕因為“過時”而滯銷,就需要賦予其新的形象與意義,以保證消費的延續。石雕當然也是某種偶像,購買滯銷石雕并將其砸碎,藝術家展現了從偶像膜拜到偶像消費,從凝視到行動,偶像的邊界與主體因此被打破、消逝。

存在

史金淞總是試圖挑戰原有的文化體系,用視覺重建一個獨特的體系。《百衲圖》就是試圖用各種日常用品在紙上留下的痕跡模擬了《藥師經變圖》,俗世的日常與經典的佛像相互消解,相互成就。當瑣碎的日常品組成了經文、佛像的形態,到底是我們的存在“如夢幻泡影”,還是佛經禪道也要依附著世俗而存在?

每個人都是由過去構成,但是過去的價值煙消云散后,我們如何面對個人的存在?身邊的日常用品,其實就構成我們的部分,就像《百衲圖》中的每一個生活用品的痕跡就是個人存在的印記,個人生活的痕跡指向了個人存在的意義,在快速變幻的時代中,一切曾經的價值都煙消云散的時候,每個人都面臨著個人如何存在、自我與世界的關系等等問題。

《金蟬脫殼》是另一個指向“存在”的作品。藝術家把瓜果、玩具各式雜物放在電解銅溶酸里,物品在被溶解的時候,也留下了一張銅的外殼。作品一方面呈現了物質消失與重生的臨界點的邊緣狀態,另一方面,藝術家用實體消失、面具存留的形式,讓我們直視今天的虛擬空間中的內在與表層、實體與面具的關系。

相比起史金淞其他的“粗糙”的作品,《金蟬脫殼》的小物件有著宋明江南文人的案上文玩的形態氣質,但是那些殘缺不全的物件并沒有傳統書房文玩被賦予的種種道德與文化的象征,作品中那些來自日常用品的器物也消除了傳統文玩的文化身份與階層等級的標簽。在這個舊時的文化身份與階層標簽都逐漸模糊的時代,我們如何定義個人的存在?這是藝術家拋出的問題。