女性詩歌的兩個極端

2018-01-29 16:05:39波佩

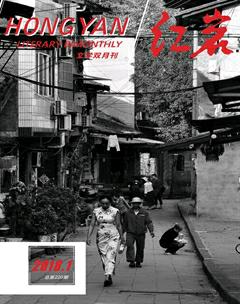

紅巖

2018年1期

波佩

單從某個巧合的角度,比如以來料加工的方式,將阿特伍德和白石嘉壽子這兩位女詩人的作品放在一塊兒編輯,在閱讀之初勾畫出編輯思路,編輯中途擊節嘆賞,隨后于比對和欣賞的角度確立編輯方向,抱定于這兩位擁有截然不同詩的形式感的作者之間,必定會經由時過境遷當下語境的過濾,和各個時代泥沙俱下閱讀洪流的沖刷跟洗滌,激濁揚清,洗凈鉛華,而碰撞和映照出世界女性詩歌之火花與異彩……尤其是臨到編讀的尾聲,這樣的方式竟然是十分有效的。此種情況若比“復雜的”阿特伍德,經由年輕時與女權主義的邂逅或巧遇,置身于文學創作的極端,以女性視覺中的加拿大世象作為入口,隨后觸及和進入到更為廣博的人類世界、文學視野和思想領域,而達成晚近之“厚重”;或如“單純的”白石嘉壽子,早年立足于對日本傳統文化語境的反叛,立足于女性視角中的“性愛主題”,立足于當時代日本文學之極端,并將其作為終生的創作源泉,中途歷經了與西方現代主義文學的“艷遇”,比如與阿波利奈爾和金斯堡的相遇(金斯堡甚至親自動手將其詩歌譯介到西方文壇),于文學視野的拓展中,一以貫之地保持了另一種意義上的單純,使得其作品變得尤為熱烈、自然和更加純粹。自此,于世界文壇,二位詩人也收獲了與她們的建樹相匹配的聲譽。

在一個人的寫作之初,尤其是當一個女性以寫作者身份真正地進入到寫作生活,而不僅僅是置身于寫作沖動或嘗試,多數時候,性別意識會自覺地成為她創作的一個重要方面,甚至是方向。

登錄APP查看全文