當下人工智能科幻電影的類型拓展與敘事流變

張詠絮

當下人工智能科幻電影的類型拓展與敘事流變

張詠絮

科幻片作為好萊塢類型電影的重要類型之一,在其經久不衰的商業策略中形成了穩固的類型模式。但隨著科技的快速發展,近年來人工智能成為科幻片中常用的題材,由此呈現出的新的美學嬗變,在《終結者》《黑客帝國》《人工智能》《超驗駭客》《機械姬》《她》和《攻殼機動隊》等人工智能科幻電影中,其類型范式被拓展,空間場域被移置、意識形態策略被改寫和泛化,并由此呈現出新的人機關系特點。類型電影的二元對立價值體系和人物譜系被打破,人工智能存在的終極意義開始被人們所重視成為思考的熱點。

沿承與突破 空間場域 意識形態 人機關系

類型電影是好萊塢技術主義電影在其全盛時代所特有的一種影片創作方式。在好萊塢,類型電影作為一種拍片方法,實質上是一種藝術產品標準化的規范。①既然類型片作為一種創作方法,就存在著某種敘述規范。正如有學者指出:“所以稱為某種類型的電影,最根本的還是在一部又一部影片中不斷出現的某種類型的‘觀念’與‘范式’的集合,這使該類型電影具有某些不變的‘祖性’特征”。②這包括了公式化的情節、定型化的人物和圖解式的視覺形象。③而這樣的敘述范式和祖性特征是被生產出來的,既然不是先驗特性,那么就存在著不斷被改寫的可能性。科幻片也是經由此道從敘事構思到最后的市場放映的每一個環節都經歷著標準化的生產而逐漸成熟起來,但這一過程并非一蹴而就,也非好萊塢制作方單向操作而成,這種范式的形成是電影與觀眾積極協調以及伴隨社會變遷而做出的一種回應。隨著社會文化、審美心理、價值向度等方面發生的遷徙與變化,人工智能科幻片的范式在衍發過程中不斷拓寬,并常常表現出對以往慣例的打破與越界,正如羅伯特·瓦爾肖所言:“首創性只有在這樣的程度上,亦即當它只是加強了所期待的體驗而不是根本改變它時才是受歡迎的。”④也就是說這種打破與超越并非徹底顛覆,而是在對先前敘事范式的參照和影響之下進行的。

一、類型的重復與變化

科幻片植根于文學,19世紀的儒勒·凡爾納和喬治·威爾斯以大膽的科學化想象和離奇曲折的故事情節奠定了科幻文學的創作基礎。科幻文藝家赫伯特·W·弗蘭克曾對科幻電影下過這樣的定義:“科幻電影所描寫的事發生在一個虛構的,但原則上是可能產生的戲劇性事件中”。⑤這一定義強調了科幻電影是虛構的故事并且這種虛構是基于科學原則,其內容同時要富有戲劇色彩,構成情節張力。科幻片作為舶來品,其中文翻譯本身就存在一個誤導,即Science Fiction被前輩翻譯成了“科學幻想”,其實它根本就沒有“幻想”的意思,它應該翻譯為“科學虛構”,fiction是指虛構的小說。幻想和虛構是兩個概念。Fantasy翻譯過來才是幻想,也就是我們說的奇幻。⑥所以虛構成為科幻片的重要內核,以人工智能為主要題材的科幻片一類致力于表現機器人對于人類社會生活的影響,另外一類則與計算機網絡程序相關。于是梳理對這一類型片的脈絡發展有助于在其歷史鏡像中看到近年來人工智能科幻片的突破與嬗變。

圖1.《星球大戰》

在電影史上,一般認為1902年根據凡爾納小說改編的由喬治·梅里埃拍攝的《月球旅行記》是第一部科幻電影,它開啟了科幻電影與文學聯姻的先河。而最早將人工智能的想象置于科幻片中的則是1927年弗里茨·朗格拍攝的黑白片《大都會》,其中“人造瑪麗亞”是一個有著金屬外殼和女性面龐的機器人,她能夠在操控下站立和行走,她代表了早期科幻片中人類對于機器人的原始想象。片中的機器生命、科學怪人、未來都市以及毀滅性災難的展示對后世的科幻片影響至深,在《銀翼殺手》《第五元素》《星球大戰》中關于未來城市景觀的塑造以及盧卡斯對于機器人形象的設計都能從本片中找尋到蹤影。本片遵循著資本家與勞工的對立、男女主人公的愛情、瘋狂科學家的野心等基本類型元素完成了敘事。而在同時期的《世界之主》中,也嚴密地恪守了科幻片的經典敘事邏輯,即科學家試圖創造機器人來幫助人類完成工作,但卻反被機器人所利用,最終自取滅亡。也就是說,在二戰前的人工智能科幻片中“AI”的展示還處于初級階段,即機器人肉身化和人類化的過程僅僅體現在外形、動作的單純模仿上,而所謂的“智能化”的展現僅停留在硬件拼湊階段,瑪利亞是“人”與“機”簡單機械的疊加品。盡管這一階段的人工智能科幻片在敘事慣例上已經基本形成,而關于“人工智能”的技術和人文思考則相對單一化。

正如約翰斯頓所言:“類型不是固定的、一成不變的分類系統,它們是靈活的、變動的概念,只有欣賞圍繞著它們的話語網絡,才能更好地理解它們。由此科幻電影不能被簡單理解成是一些描寫太空船的電影;同樣,它們也遠不止是視覺展演和特效奇觀……科幻類型幾乎總是雜交性質的。”⑦所以人工智能科幻電影在既有的形式之下不斷重復同時又不停適應著新的社會情形。

20世紀50年代,隨著計算機技術的發展,開始不滿足于對于人類外在的機械克隆,而更關注機器如何能夠更接近人類的大腦,即讓機器變得越來越像真實的人類,擁有思考能力,獲得所謂的“人性”。同時由于冷戰的開始,這一時期機器人之于人類既是被奴役的,也被美國人幻想成潛在的敵對勢力,即對人類也構成威脅性。隨之而來的關于人機關系的探討,著名的“機器人三定律”被提出。它是由美國科幻小說家阿西莫夫在其短篇小說《我,機器人》中第一次明確指出,即第一定律是機器人不得傷害人類個體;第二定律是機器人必須服從人給予它的命令,當該命令與第一定律沖突時例外;第三定律是機器人在不違反第一、第二定律的情況下要盡可能保護自己的生存。這一準則成為日后很多影片中機器人的行為定律和故事發展的線索,也由此構成人機的戲劇張力和矛盾沖突。影片《禁忌星球》中的機器人羅比不僅遵守了此定律,也逐漸為人工智能機器人在科幻片中的行動提供了規范藍本。對于人機關系的思考之外,此時還有關于機器人是否會代替人類,計算機是否能夠控制世界等問題的擔憂與反思。60年代科幻片整體處于蕭條時期,但庫布里克1968年拍攝的《2001:太空漫游》則是一部具有跨時代意義的經典作品。它開始打破好萊塢經典敘事原則,視聽元素被置于首位,特技的制作開始成為驚奇炫目的手段,極大地豐富了觀眾的感官體驗,同時提出了人類被機器異化成為技術的附屬物之后,人類出路何方的哲學思考。70、80年代迎來科幻片的黃金期,定型化的情節開始傾向于對于人工智能的負面影響的擔憂,這也是在當時社會思潮影響下對不可知事物的普遍懷疑態度的反射。這樣的隱憂來源于技術支持下的人工智能具有擁有自我主體意識的可能性后,它有可能成為其造物主——人類的敵人,甚至在情節模式中開始大膽設想:人工智能進化得越來越逼近人類,它有可能成為整個世界的主宰,人類不再坐擁曾經強盛話語權的地位。這一時期范式的打破還在人工智能對于人類情感的習得,甚至在技術層面改變了早期“人”與“機”的簡單結合,在《機械戰警》和《終結者》中二者開始實現一定程度上的融合。

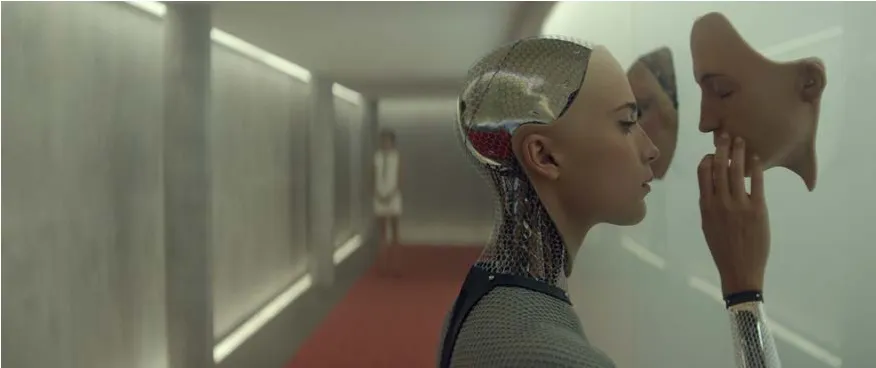

圖2.《機械姬》

90年代,數字化技術的發展為人工智能科幻片帶來了革命性的轉變,它創造了傳統拍攝所無法匹敵的景觀世界和視覺奇觀,炫目技術帶來的感官驚奇成為這一時期的審美特征。此時的“賽博格(cyborg)”開始出現在大眾視野中,賽博格是cyborg的音譯,是cybernetic organism的結合,實際上表示了任何混合了有機體與無機體的生物。⑧這一概念其實早在60年代就被美國航空和航天科學家曼弗雷德·克林斯和內森·克蘭提出,他們提出這個概念的目的是希望通過技術手段對空間旅行人員的身體性能進行增強。兩位科學家認為,運用藥物和外科手術的方法可以使人類在外層嚴酷的環境條件下生存。cyborg后來被定義為一個人的身體性能經由機械拓展進而超越人體的限制的新身體。因此,裝有假肢、假齒或攜帶著心臟起搏器的人無疑可以被視作賽博格。⑨也就是說他是機器化生物,用機械替換人體的一部分,使普通人具有成為“超人”的可能性,甚至使得人工智能成為“準人”。

新世紀以來,影片中人工智能的發展不再拘泥于有形的公式化的人物,不再把以往對人類外形和內在的無限逼近和相似作為追求的要旨,轉而在人工智能獲得人類意識和情感之后,與人類溝通相處的方式和地位上進行思考。這也更貼合了1956年麻省理工學院約翰·麥卡錫在達特茅斯會議上提出的AI(Artificial Intelligence)概念,即人工智能就是要讓機器的行為看起來就像是人所表現出的智能行為一樣。2010年以來,《她》(2013年)、《超能陸戰隊》(2014年)、《超驗駭客》(2014年)、《機械姬》(2015年)、《攻殼機動隊》(2017年)和《異形:契約》(2017年)等影片的出現,其中人工智能表現出越來越“人化”的傾向,影片中敘事焦點、視覺風格、人機關系都與以往的科幻片有所突破和延展。《機械姬》中的艾娃不僅通過了圖靈測試,還比片中的京子更具情感感知和決策反應。《機械姬》和《攻殼機動隊》中探討了AI擁有意識之后的邊界問題,即人工智能的模擬意識越來越近真實的人類,甚至有些時候讓人真假難分;另一方面,AI自身又渴求獨立與自由。所以由此引發的哲學思考已經不僅僅局限于人類是否會被其異化與奴役,更多開始關注關于人本質為何的問題。這些影片中創造AI的人都始終存在一個矛盾,即人們既想創造出和人類一模一樣的AI,又想讓這些AI服從人類的指令。這其中的悖論就在于,AI若真的成為人們所期待的人類一樣的話,那同時意味著AI擁有意識,而一旦有了自主意識后它就很難再聽從人類的擺布。《她》中的AI以虛擬無形的符號形式出現,存在于賽博空間中,這里提出了新的哲學思考,當虛擬與真實之間的界限日漸消弭之時,AI與人類界限不斷接近,尤其是承載AI的客體——身體已經消失,那么主體何以存在?這其中涉及的賽博空間就是一種新型的社交空間,如吉布森所言它有以下四個特點,“第一,人們的知覺可以擺脫物理身體的束縛而在賽博空間獨立存在和活動;第二,賽博空間可以突破物理世界的限制而穿越時空;第三,賽博空間由信息構成,因此,有操控信息能力的人在賽博空間擁有巨大的權力;第四,人們因為進入網絡空間而成為人機合一的電子人(cyborg),以純粹的精神形態而在賽博空間獲得永生。⑩在賽博空間中,肉身的缺席以及虛擬主體的建構成為本片置于觀眾的思考。

這些新的嘗試和變化一方面依托科技的發展而實現,另一方面與社會文化變革有著緊密的聯系,它的每一次躍進都是當下社會問題的潛在反映與折射。所以,盡管類型電影具有高度程式化“類”的特點,但并非是絕對的,嚴格分類將其貼上某種不變標簽的同時也遮蔽了它具有其他特點的可能性。同時類型電影也不是故步自封的,而是在穩定的藝術框架中敞開式地迎接變化的可能,正如美國學者羅伯特·考克爾在《電影的形式與文化》中說:“類型可以是非常具有伸縮性的、有彈性的,是隨著不同時期的文化需求而不斷演變的。它們幫助觀眾與影片溝通,承諾提供滿足觀眾某種欲求的、一定的敘事結構和人物類型。”?于是,人工智能科幻片在保留傳統敘事框架下進行的有限度的突破成為值得思考的現象。

二、空間想象的移置

自世界上第一部科幻電影喬治·梅里埃拍攝的《月球旅行記》誕生,其敘事空間就對準在月球上,不僅使得影片充滿魔幻般的奧秘,同時也預示和影響了日后科幻片的想象空間。電影作為一門時空藝術,時空的影像表達承擔了造型、敘事和表意的作用。米克·巴爾在《敘事學》一書中談到空間的功能:“空間在故事中以兩種方式起作用,一方面,它只是一個框架,一個行動的地點。但另一方面,它也可以成為一個‘行動著的地點’,前者是‘這件事發生在這兒’這一事實,后者是‘事情在這里的存在方式’,‘后者使事件得以發生’。”?作為人工智能科幻片,空間場景構成了故事情節的重要支撐,它不僅表明了事件在此發生,更讓觀者通過影像獲得一種視覺縫合,即事情也存在于此,為故事的發生提供有效存在的例證,從而增強觀眾的認同感。類型電影具有圖解式的視覺形象,這其中就包括空間場景的設置。近年來的人工智能科幻片的流變特點有:在空間上,從外太空向日常化的場域移置;在時間上,從對未來的虛構想象到對當下的現實聚焦;在AI的形象上,經歷了“人形/有形——無形”的蛻變過程。

圖3.《終結者:創世紀》

在時空想象上,早期人工智能科幻片熱衷于以下幾個場景:太空艙、飛碟、外太空、未知天體、未來城市和賽博朋克空間。《異形》(1979年)講述的是船員們在封閉的太空飛船中執行救援任務時與異形搏斗的故事,《2001:太空漫游》是關于“發現一號”太空船向木星迸發,在飛船上有科學家和一臺人工智能的電腦,在科學家發現電腦做出了錯誤的預測時,開始質疑計算機但反被其先發制人,人類與計算機的斗智斗勇的經歷都發生在太空船這一空間之中。《飛俠哥頓》講述蒙戈星球的邪惡勢力準備毀滅地球的行動,當查可夫預知外星人的攻擊,于是強迫伙伴登上他的火箭前去拯救地球。《地球停轉之日》和《飛碟征空》中的機器人則來自飛碟這一空間。對于未知天體的描摹在《星球大戰》中體現淋漓盡致,其沙漠星球、熔巖星球和冰雪星球都體現出了不同的造型和視覺風格,具有極高的辨識度。《大都市》《五百年后》《銀翼殺手》等片中出現了關于未來城市的都市想象。賽博空間(Cyberspace)是哲學和計算機領域中的一個抽象概念,指在計算機以及計算機網絡里的虛擬現實。《銀翼殺手》和《駭客帝國》中賽博空間充分利用圖示進行大膽設計,既有陰暗荒蕪的末世廢墟,又有利用電腦編程構成的由線路和字符組成的空間造型。總體上來看,這些場景都是遠離現實空間虛構而成,是人為想象的產物,它們一方面具有極強的假定性,一切都可以被符號化和隱喻化,甚至可以看作是對現實社會的鏡像書寫;另一方面,設置一個與日常生活經驗絕緣的假想空間讓一切想象的漂移都能夠具有存在的合理性。這些空間場景的共性在于一種高度假定性和奇觀化的描摹,它們借助電影技術實現了觀眾對于未知或未能親眼目睹的場面的“身臨其境”,提供了視覺上的想象盛宴。相比之下,《機器人管家》《人工智能》《她》和《機械姬》的空間不再是遙遠未知的星系,而更趨向回歸到觀眾熟悉的日常化的生活場景,同時在技術表現層面體現出去奇觀化的美學特點。《機器人管家》和《人工智能》展現的都是一個普通家庭中出現機器人的故事,前者交代了機器人安德魯在為主人服務的過程中愛上了人類,后者則是一個家庭為撫平傷痛收養了機器人小孩,所有場景都發生在觀眾熟悉的日常之中,甚至如果不是《機器人管家》中機器人的金屬外形出現,很難察覺其存在以及和其他家庭成員的差異。片中機器人都參與到了主人公生活的點滴之中,與人類形影不離,安德魯照顧了主人公他們家三代,最后在逐步習得人類情感意識后提出要自己獨立生活的要求;被收養的大衛作為被輸入情感程序的機器男孩一度成為家庭的一員。《她》中主人公的住所、工作環境以及上班路上的場景都和當下上班族沒有異同,與薩曼莎傾訴心腸成為西奧多生活里不可或缺的內容之一;《機械姬》中老板邀請員工到別墅對智能機器人進行“圖靈測試”的故事更像現實生活中IT男工作生活內容的翻版。由此看來,人工智能科幻片的地域空間指涉已脫離了單一的未知空間的想象,并有意識地回歸到世俗語境下“家”的構建之中。這些AI都積極參與到了家庭生活之中,甚至最后成為主人公難以割舍的精神支柱,其中分別有這樣的橋段:女主人愛上機器人管家;母親不舍把具有情感的機器人丟棄到荒郊之中;男主人公無法接受AI和其他人保持戀愛關系等等。所以不論人物行為、情感還是背景道具都以常規化的個體生活取代了以往人工智能科幻片對未知世界的宏大關注。

圖4.《人工智能》

伴隨現代科學的發展,人工智能的形象出現了新的變化,在影像上一方面體現在外在的變化,即不斷趨向“人形”;另一方面體現在其內在的變化,即從由人操控其思維意識活動到具有自主的情感意識并能夠獨立思考。最早的人工智能形象出現在《大都會》中,瑪利亞的體形和面龐都依據真實女性模仿,只是外形用金屬包裹著,無法掩蓋其“機械”的屬性,此時對機器人的追求還停留在“形似”的階段,以及機器和人的機械組合。到了50年代,《2001:太空漫游》中,計算機成為人工智能的代言人,和前期機器人的不同在于,它無需依附人形的外表,即不注重外在的形似,更追求內在的軟件能和人類一樣擁有智慧,能與人類溝通;計算機在與兩名宇航員對話過程中體現了其獨立、智能的解決問題的能力,但緩慢的語速和人工語音的輸出也依舊難掩其與人類無法彌合的差距。《星球大戰》中機器人的形象可愛友善,但笨拙的步履、金屬質感的外殼與前期機器人形象并無太大進步,這些有形的機械體僅被賦予“物”的屬性,而談不上所謂“人的意識”。直到80年代,機器人開始追求人類的“肉身化”,即在人形機器人外層包裹著仿真人造皮膚,而皮膚之下都是電子設備。這種機器人是在腦部植入了電腦芯片,身體其他部位則是人造的組織、皮膚和肌肉。《銀翼殺手》中瑞秋具有和人類一樣的智能和感覺,是人形機器人,在片中也啟用了真實演員飾演。人形機器人的運動是由頭部的電腦芯片傳輸命令給神經系統,通過神經系統來控制全身的。若想判斷其是復制人還是真實人類要通過所謂的“移情測試”,即掌握她在外界環境的刺激之下其呼吸和臉紅反映。《機械戰警》中復活的墨菲外形也是如此。《終結者》中T-800是個有著人類皮膚和肌肉,但內在卻是超合金鋼鐵結構的終結者機器人。這樣在肉身外表包裹下的機械內臟還出現在《機器人管家》和《人工智能》中,前者利用手術的過程一步步讓觀眾見證一個擁有機械外殼的機器人如何“進化”成正常的人類,而每次手術過程都能赤裸地看都其內臟僅僅是一些電路板;后者則是機器人小孩在模仿人類吃飯最后導致機械故障而需要維修。《機械姬》中機器人艾娃和京子和《超體》中的露西是把女性軀體和超人的特質相結合,構成具有女性魅力的身體軀殼。艾娃不僅外形和真實人類無異,當她混跡在人群中人們根本無法辨識其差異性,更具有突破意義的是她具有獨立自主的意識。艾娃不再單純受到人類的操控,她想逃離出實驗室想要找尋自己的生活,這是以往人工智能沒有涉及的。當人工智能在形象上以及大腦的思維運轉上和人類無限接近的時候,影片提供給觀眾的思考則是人類和人工智能的區別何在,人工智能是否能夠真正取代人類的思考,這些都是影片賦予的更深層的哲思問題。在這些AI逐步習得人類情感和智慧時,當下影片轉而舍棄了對肉身的追求,更專注對高階的大腦自主意識進行追求。在《駭客帝國》和《她》中,人工智能是數字信息數據實體化的虛擬形象,《她》中聊天機器薩曼莎變成了“無形”的陪伴者,物質性的身體消解了,她不再占據物理空間,也不再依賴實體想象人工智能,所有的意識的思考進入了虛擬智能的階段。《攻殼機動隊》(2017)關注了一個人造的義體,她是若不輸入靈魂,就是機器AI,是被程序操縱的,而她對于人類最大的威脅在于除了思考的智慧之外,她甚至可以擁有人類的靈魂,這又將人工智能和人類的差距縮小了一步。也就是說技術的發展讓人類的軀體和思想可以直接和計算機網絡對話和互動,這樣的移植式的終端取代了傳統的移動式的技術,女主人公的身體只是一個電腦終端,頸后有輸入連接的插孔,經由此處人和機達到融合,人機界限日漸縮小。

有意味的是,不論是敘事空間的重構,還是人工智能形象的不斷演進,都是在既有基礎上推演和疊加過程,并非彼此的取代關系。也就是說,盡管這些影片呈現出生活化的空間場域以及人工智能的虛擬“無形”的突破,但并不意味著關于外太空的虛構想象和具有機械外殼的人工智能機器人的消失。

三、敘事策略的流變

類型電影的敘事策略重要特點的二元對立也是其文化功能的一種彰顯。“每一種類型都是把某一種文化價值與另外一些價值對立起來,而這些價值正好是被社會忽視、排斥和特別詛咒的。對于觀眾來說,這樣的綜合體能夠實現一個虛幻的夢;這也使觀眾能表現出被禁止的感情和欲望,同時又得到主流文化的批準。”?

人工智能科幻片敘事策略的變化之一在于,國家意識形態策略的輸出轉變為個體化的情感表達。早期人工智能科幻片的敘事視角是基于全人類、國家、集體的命運與福祉而建構的,這與美國的歷史語境緊密相關。在20世紀30、40年代,美國正處在經濟大蕭條的時期,一方面饑餓直接影響著人類的生存,另一方面失業率的居高不下,讓美國人對現實產生了極大的焦慮感,而這一時期出現的《大都市》描繪的勞工階級和資本家的沖突就是當時的寫照,于是人們寄希望于影片,最終獲得想象性的解決。而在50、60年代,人工智能科幻片則圍繞與外星球異族的對峙和戰爭,這是由于二戰后給人們心中留下的陰霾靠著片中的星際太空找到發泄的出口,關于宇宙的探索和思考使得現實危機得以獲得心理轉移。如果說70年代和蘇聯的冷戰以及對極權國家的防范催生了《星球大戰》,那么90年代末對于技術的質疑和對世界末日的恐懼則促使《駭客帝國》降臨,其中直面的問題是人類發明了技術,但反過來又被其奴役和操縱的可能性,于是深層的社會焦慮和不安心理由此展現。這些關于國家和人類前途的宏大國家意識形態成為人工智能科幻片關注的焦點,而忽視了個體民眾的心理和生命狀態。科幻片在虛構之中提供了一個相對自由的文化空間,而它恰恰是在這樣的掩護下能夠肆意發泄和撻伐對現世的不滿與隱憂。這樣的類型敘事格局被《機器人管家》《人工智能》《機械姬》和《她》等影片打破。它們淡化了對宏大的外敵(外星人或人工智能)的防御和控制,從人類生存、地球安全、民族延續的宏大主題上轉向了對個體生存狀態和情感的傾注。《機器人管家》中的機器人為主人服務多年,喜歡上了女主人并想以結束自己的生命為犧牲,伴著女主人一起走向自然死亡。《人工智能》中女主人公把機器人當做自己親生兒子對待,最后卻不忍分離;《機器姬》和《她》則都關注人機的倫理情感,當人類愛上人工智能的時候,復雜的倫理心態成為人類的主要困擾,這些敘事視角都轉向了對個體人、個體AI的探索與思考。正如有學者指出的在類型電影中必然包孕著種種社會大眾心理的情結,這種大眾的情結是“人類那些難以逾越的矛盾情感、帶有永恒意義的‘迷思’(Myth)”。?而這樣的迷思在今日看來正是后工業時代,人與人之間的疏離和不可溝通造成的孤獨感。《她》中男主人無法和現實生活中的妻子貼近溝通,卻更愿意選擇一個虛擬的人工智能衷訴心腸,把自己的愛情寄托于此。這樣關于個體倫理情感困惑也許是當下每一個人都會遭遇的,當和身邊親密的人的溝通變成不可能時,人類又將如何與人工智能相處,人的情感將何處安放成為影片具有普世價值意義的“迷思”。

人工智能科幻片敘事策略的變化之二在于,原有二元對立的價值體系被打破,在人物設置以及人機關系的反思不再是封閉的,開放式的結尾和價值導向留給觀眾更多思考的空間。類型電影是一種世俗的當代的文化儀式,是一個集體文化的表現形式。類型電影的敘事手段之一是建立了二元對立的價值體系。單一或集體的正面人物通過成規化的行為消除掉與之對抗的反面人物所代表的價值體系,或者配對的主要人物從沖突對立到團結一致象征了二元對立的價值體系的融合,沖突的有效解決使類型電影具有文化儀式的功能。?于是二元對立的敘事有效闡明了其內在價值導向,通過人機關系演變可以看到對二元對立模式的沖破。盡管黑爾曼曾提出“機器人或半人半機器的生命通常作為一種陪襯,它們很少成為題材表現的中心”。?但這一預言卻逐漸被打破甚至被改寫,人工智能不僅日益走入人類生活,并且成為科幻片的主角,其與人類的倫理關系也不斷被重新思考。在早期人智能科幻片中,二元對立的敘事在于常常講述科學怪人通過制造機器人來控制世界,最終被正義力量打敗,世界恢復日常。對立的正邪兩類角色設置即人類與人工智能,人機關系的對立體現在人工智能被塑造為兩類不同的形象,一類是具有威脅性的,另一類則是被奴役的。一方面人類發明人工智能的初衷在于讓其對人類產生幫助,此時人類對其是操控和奴役的;技術迅猛地發展的同時帶來了隱憂,即人類擔心反過來會受到人工智能的威脅。如此的勢不兩立的對峙在一方被另一方打敗后完成故事結局。而在20世紀90年代末期,人機關系從防范奴役轉向了一種依賴友好的模式。其原因一方面在于人工智能的服務性功能和積極影響不斷使人類受益,甚至在某些方面超過了真實人類所能及的范圍,它們可以幫助人類完成常規性的機械活動以及危險工作,甚至能夠成為家庭成員或伴侶之一,起到提高勞動效率、增強生活樂趣以及填補人類情感創傷的功能。另一方面,在人工智能不斷進化的過程中它被賦予了各種人類具備的感官、智慧和情感,具有自主意識,而此時它是否擁有和人同等的權利,還是依然遵循主客體的關系,以及由此建立起的人機等級秩序的合理性都被一一提出。近年來展現的人機關系更是已逐步擺脫了非黑即白的對峙,更多的是呈現一種存在狀態下的沒有明確勝負的結局,《她》中薩曼莎和所有高度智能的操作系統離男主人公而去,《機械姬》中艾娃的逃離,都是留下了一個未完待續的情思,甚至在隱喻和宣告人類和人工智能關系續存的模糊性。

科幻電影具有一定的現實寓意和價值功能,雖然從表象上看很多科幻電影以未來生活為表現對象,但無一不是站在當下的立場上對未來生活的遠景式的反映。?人工智能科幻片之所以在幾十年間不斷重復和變化中依然迸發出強勁的生命力,在于它把當下的文化矛盾、社會迷思、技術宰治等問題不斷縫合到敘事之中,對自然、科技、倫理和自身的反思一直沒有停止,它的敘事體例也在不斷地迎合觀眾的視野和當下語境而改變并體現出新時期的美學特征。

【注釋】

①邵牧君.西方電影史概論[M].北京:中國電影出版社,1994:29.

②沈國芳.構建類型電影的新觀念[J].當代電影,2005(5).

③邵牧君.西方電影史概論[M].北京:中國電影出版社,1982:33.

④[美]托馬斯·沙茲.舊好萊塢/新好萊塢:儀式、藝術與工業[M].北京:中國廣播電視出版社,1992:41.

⑤范志忠.世界電影思潮[M].杭州:浙江大學出版社,2004:99.

⑥周鐵東.中國電影產業格局中的技術美學[J].當代電影,2016(11).

⑦[英]凱斯·M·約翰斯頓.科幻電影導論[M].夏彤譯.世界圖書出版社,2016:8-9.

⑧互動百科.賽博格[EB/OL].http://www.baike.com/wi ki/%E8%B5%9B%E5%8D%9A%E6%A0%BC.

⑨李建會,蘇湛.哈拉維及其“賽博格”神話[J].自然辯證法研究,2005(3).

⑩Bolter J.D. Turing’ Man: Western Culture in the Computer Age[M]. Chapel Hill: university of North Carolina Press,1984: 12.

?[美]羅伯特·考克爾.電影的形式與文化[M].郭青春譯.北京:北京大學出版社,2004(122).

?[荷]米克·巴爾.敘事學:敘事理論導論[M].譚君強譯.北京:北京師范大學出版社,2015(131).

?[美]查·阿爾特曼.類型片芻議[J].世界電影,1985(6).

?郝建.影視類型學[M].北京:北京大學出版社,2002(60).

?吳瓊.中國電影的類型研究[M].北京:中國電影出版社,2005(46).

?克里斯蒂安·黑爾曼.世界科幻電影史[M].陳鈺鵬譯.北京:中國電影出版社,1988(7).

?李雨諫.北大“批評家周末”文藝沙龍科幻電影研討綜述[J].電影藝術,2015(2).

張詠絮,上海大學上海電影學院2016級博士生,浙江工商大學杭州商學院講師。