尋夢敦煌 初心之旅

王琳

尋夢:千年敦煌,博大精深的心中圣地

千百年前,這里是沙場,是要塞,是繁榮富庶的都會,是蓮花盛開的佛國。千百年后,這里是綠洲,是明珠,是世界文明的精髓,是震顫靈魂的圣地。

伴著月夜星光,飛機降落在了這片古老神秘的土地上。這里是中國的西北,河西走廊的最西端,是甘肅、青海、新疆三省的交會地帶。東經94°41′,北緯40°08′,這是一個讓我魂牽夢繞的地理坐標。這里—就是敦煌。

敦者,大也;煌者,盛也。敦煌其名,盛大而神圣之意。似乎從誕生之日起,敦煌就注定是這世界上一個博大而幽深、顯赫且又獨立的存在。作為絲綢之路上的重鎮,豐富的宗教藝術,繁復的歷史演變,獨處黃沙的落寞與繁華,超越千年的沉重與曼妙,歷經滄桑的包容與智慧,都是她迄今為止令人著迷驚嘆的魅力的緣由所在。

翻開中國版圖,似乎沒有一個地方能像敦煌這樣吸引世人的目光,也沒有一個地方能像敦煌這般歷經千年滄桑而興盛不衰。南枕祁連,襟帶西域,雪山為城,青海為池,鳴沙為環,黨河為帶,前陽關而后玉門,控伊西而制漠北,上天仿佛給予了敦煌特別的厚愛,有意將這塊溫潤的碧玉鑲嵌在這茫茫的黃沙戈壁之上,矗立在那悠久的歷史長河之中。

敦煌是含蓄的,她不善言辭,只用一彎清澈的微笑就融化了漂泊者的心;

敦煌是內斂的,她低調謙遜,不露鋒芒,但她的名字卻聞名遐邇,天下皆知;

敦煌是靜謐的,她靜默無語,沉心靜氣,卻詮釋出了人生最高的境界和智慧;

敦煌是博大的,她幾度盛衰,閱盡滄桑,卻依舊敞開胸懷,包容著天地萬物。

一處浩瀚無垠的大漠秘境,一曲山泉交融的華美樂章,一幅精美絕世的歷史畫卷,一番驚艷亙古的大美天地,一顆堅定虔誠的敬畏之心……敦煌之美,足以震顫每個人的靈魂。

觀塞:蒼茫戈壁,昔日邊塞的豪情滄桑

清晨,沐浴著金色的陽光,從敦煌出發,一路西行。不一會兒,仿佛所有關于城市的印象便被眼前的景色幻化成了遙遠的記憶:貧瘠的戈壁灘上布滿了粗砂礫石,偶爾會有一叢叢戈壁特有的植物映入眼簾,隨風搖曳著枝干,不時還會有幾只鳥兒從窗邊飛過。放眼望去,天是藍的,地是黃的,天地相接,仿佛永遠都望不到邊際。這就是戈壁的景象,名副其實,裹挾著巨大的蒼茫和豪邁,迅速將你包圍其間。

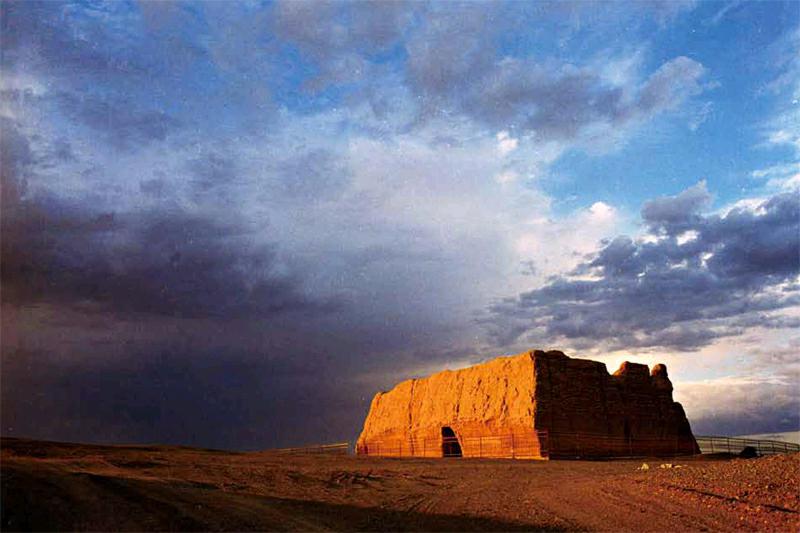

當汽車停在一座刻有“小方盤城遺址”的巨石前,我知道我很幸運地來到了曾經通往西域的重要關隘—玉門關。這是一座四方形小城堡,全用黃土夯筑而成,聳立在戈壁荒漠的砂石崗上。盡管風雨剝蝕,但那種孤傲和霸氣,仍然蘊藏于城墻中,巋然不動。它的使命,唯有堅守二字。

回想當年,雄才大略的漢武帝“列四郡,據兩關”,設置了玉門關和陽關,作為扼守西域進入河西、中原的門戶。作為一個規模宏大、構筑完整的古代防御體系,玉門關并非一個獨立的關口要塞。在距離玉門關約十幾公里的地方,有一座比小方盤城大很多的古城遺址靜靜地佇立在戈壁灘上,這就是大方盤城。從兩漢至魏晉,這里一直是儲存補給的軍需倉庫。因城外有河、城內有糧,故又稱河倉城。如今這里早已不見疏勒河的蹤影,只留下干枯的河床和那些頑強的駱駝刺與這座古城為伴,訴說著曾經的過往。

沿著疏勒河故道西行,兩旁的戈壁上是一些斷斷續續的殘垣斷壁,它們在沙丘與戈壁中若隱若現,仿佛一條巨龍在大漠上起伏游動。這一道道滄桑古樸的殘墻,就是漢長城。雖然墻體完全是用黃土、砂石再夾蘆葦層層夯筑而成,雖然不比八達嶺長城那般雄偉壯麗,但卻已經真實地在這片土地佇立了兩千年之久。

那是一個烽煙四起的戰爭年代,那是一群視死如歸的熱血男兒。我想漢武帝之所以能橫掃匈奴,貫通絲綢之路,除了他自身的雄才大略之外,應該離不開這群奮勇沙場的將士,離不開這當年鋼鐵臂膀般的漢長城。在中國的長城中,試問又有哪一座長城能如漢長城這般歷史悠久、堅不可摧?

如今,守護在這里的是一位膚色黝黑的中年漢子。一個人、一只狗、一段漢長城、一年四季的守候,陪伴他的只有蒼茫無際的戈壁和呼嘯而過的風聲。我想,對于這些在歷史中遺留下來的古跡而言,也許只有他們這群守護者才是最能感同身受的。在藍天白云的映襯下,靜默佇立的漢長城,仿佛一個早已卸去盔甲的戰士,靜靜地匍匐在戈壁之上,注視著歷史的風云,守望著永久的和平。

探險:大漠奇觀,遠古走來的生命記憶

“雅丹”是維吾爾語,原意指陡峭的土丘。在地質學上,雅丹地貌專指經長期風蝕,由一系列平行的壟脊和溝槽構成的景觀。19世紀末,瑞典探險家斯文赫定赴羅布泊考察。在經歷了一場噩夢的洗禮后,他掙脫死神的糾纏,奇跡般地走出魔鬼城。這次經歷除了讓他意外發現樓蘭古城外,還讓他看到一個奇幻的世界—雅丹。

當他在羅布荒原中看到大面積隆起土丘的地貌,向當地向導詢問地名時,向導卻誤以為他在詢問這種地貌形態的稱呼,告訴他“Yardangs”。于是斯文赫定在撰文中采用了這個當地土語并介紹了出去,后來由英文譯回中文翻譯過來,“雅丹”就成了地理學上的通用術語。

從敦煌市區向西北方向行駛約180公里后,一片鬼斧神工的大漠奇觀映入眼簾,就到了此行的目的地—敦煌雅丹國家地質公園。早在遠古,這里曾是一片綠林環繞、河流清澈、百鳥鳴歡的生命綠洲。在經歷了億萬年湖底沉積、地殼運動、雨水沖刷、勁風侵蝕等自然的變化后,便誕生了如今我們眼前這片神秘的雅丹地貌。

這是一座綿延近400公里的天然雕塑博物館,是一片荒無人煙的亙古荒原,亦是一處極具誘惑的探險極地。

正午時分,烈日炙烤。乘車穿行在雅丹地貌之中,宛如穿行在一座中世紀的古堡之中。此時的敦煌雅丹,收斂了魔鬼城的猙獰面目,在黑色的礪石沙海中,一座座被風蝕的黃色土丘神秘莫測,奇幻萬千,引人遐想。金獅迎賓、獅身人面、孔雀回眸、西海艦隊、天外來客……即便是想象力再豐富的藝術家,恐怕也無法將他們一一再現出來。

站在景區內的制高點極目遠望,雅丹地貌盡收眼底。大大小小、高高低低、遠遠近近、層層疊疊、豎立橫臥、錯落有致。高的像古塔,方的像宮殿,圓的像麥垛,細長的像一列火車,又像一支艦隊,還有的像雄獅、像駱駝、像巨佛……望著這些自然造化的大漠奇觀,人們盡情發揮著想象力,每個人看到的和感受到的都不一樣。你可以大聲贊嘆,也可以靜靜觀賞,亦可以吟詩兩句,或為之興奮,或為之驚嘆,或為之感動。

面對這些幾億年孕育生成的景觀,我突然間覺得這哪里是荒漠,分明是一座歷史厚重的城市。他們仿佛是一群從遠古緩緩走來的生命,在歷史的漫漫長路上奔波、遷移、生息并暫居于此。也許在千萬年后的某一天,這里的一切都會經歷同樣的命運,或許在地球的另一個角落,他們會再次出現,繼續塑造著永恒的傳說……

拜謁:初心不改,心中有佛故所見為佛

公元前139年,張騫出使西域,開通了內地與中西亞之間舉世聞名的“絲綢之路”。絲路帶去了中國的絲綢,也傳入了發源印度的佛教。于是,融合了東西方藝術的佛教石窟,開始在敦煌生根、發芽。

將時間退回到公元366年的那個黃昏,夕陽的余暉映照在三危山上,一個叫樂僔的和尚行腳至此,他驀然抬頭,忽見鳴沙山上金光萬道、狀若千佛。于是心有所悟,決定在此修行拜佛。在堅硬的崖壁上,樂僔鑿下了第一個石窟。自此之后的一千多年里,在這條古老的絲綢之路上,謙卑的人們在極端艱險的生存環境中,創造出了極端豐富的精神存在。莫高窟、西千佛洞、榆林窟、東千佛洞……從此,敦煌成了蓮花盛開的佛國。

“舉世莫能高,瑞像九尋驚巨塑,飛天萬態現秋毫,瞻禮涌心潮。”曾經無數次地向往著自己可以來到這里。然而,當我真正站在這里,抬頭看著壁畫上的飛天時,內心卻波瀾不驚。佛像的面容一如千年前那樣慈悲,壁畫中的飛天一如昔年那樣靈動。

走入莫高窟,如同走入心靈的深處,追隨心靈的感召,讓我忘記時空,亦忘記自己。十個朝代,每一個朝代都會在前一個朝代的壁畫上重新描繪,層層疊疊,久遠厚重。這里的每一部典籍都記載著那被世人遺忘的故事,每一尊雕像都有脈搏,每一幅壁畫都有呼吸。在這充滿奇跡的洞窟里,他們穿越千年,似乎近在咫尺,又仿佛遠在天邊。

清脆的鈴聲,隨風而來,似漫天的花雨,如曼妙的梵音。我仿佛看到一位僧人獨自走在漫天黃沙中西行求法,看到一位畫匠伏案勾勒菩薩的輪廓,看到一位工匠在崖壁上雕刻佛像的容顏……這是一群沒有留下姓名的藝術家,卻在千百年前一筆一畫地創造了敦煌的歷史,為后人留下如此偉大的藝術瑰寶。

“這是莫高窟第96窟,窟內這尊高35.5米的佛像是敦煌石窟中最大的塑像。大佛右手上揚,作施無畏印,意為拔除眾生的痛苦,左手平伸作與愿印,意為滿足眾生的愿望……”穿行在不同時代建造的石窟中,敦煌研究院的講解員為我們娓娓道來一個個佛像故事。他們,是敦煌藝術的一扇窗戶。透過他們,更多的人看懂了莫高窟,看到了敦煌藝術,看到了一段輝煌的歷史。

如今的敦煌,依然有一群熱愛并且傳承她的守護者,他們懷著虔誠與敬畏,用生命與智慧,守護著敦煌藝術的魅力與神奇,也將自己與敦煌緊緊相連。而這每一位敦煌守護者和無名藝術家,都值得我們去深深致敬!

“看莫高窟,不是看死了一千年的標本,而是看活了一千年的生命。一千年始終活著,血脈暢通,呼吸勻停,這是一種何等壯闊的生命!”如今,莫高窟帶給世人的,不只是佛教故事,也不只是繪畫技法,更不是佛教圣地的名聲。就像余秋雨先生說的,它還要深得多,復雜得多,也神奇得多。這是存在于中華民族心底一種彩色的夢幻,一種圣潔的沉淀,一種永久的向往……

走出莫高窟,我的內心豁然開朗。“佛是過來人,人是未來佛。” 佛由心生,世間萬法,皆由自己的心變現。心若清凈,則世界清凈,心中有佛,故所見皆佛。其實人生在世,又何嘗不是一種修行。用腳去丈量遙遠,用眼去發現美好,用心去感受圣潔,你會發現,腳步從未如此的堅定,目光從未如此的深邃,心靈從未有過的澄凈,那感覺恍若轉世,猶如新生。

用最初的心,做永遠的事,誰說這不是最好的修行呢?