豆:作為中國遠古陶器之美

內容提要陶豆在跨湖橋文化開始出現,隨后在中國東南西北各地文化中展開,形成了自己的類型和體系。豆進入到遠古文化的觀念體系,體現在器形上的升高,器身上的紋飾,更體現于其在整個飲食器結構中的位置和在儀式中的位置。豆在中國文化中的重要性在于,不但形成了器形體系,還形成了由之而來以“艷”為主的審美對象和“-禧-喜-噽”的美感結構。

關鍵詞豆類型與結構豆-籩-登艷-禧-喜-噽

〔中圖分類號〕I01;K876.3〔文獻標識碼〕A〔文章編號〕0447-662X(2017)03-0068-06

中國遠古飲食器在與文化觀念演進的互動過程中,有一個器形升高現象,炊器中釜加足升高而為鼎,飲器中壺加足升高而為爵,盛器中盆盤腰部升高而為豆。本文專講盛器升高之豆。如果說,鼎和爵分別由炊器和飲器升高而來,形成的都是三足中空的器形景觀,那么,由盛器升高而來的豆,形成的則是以人為喻的器的中部之腰(或曰腹),或以器為喻的器的中部之柄(或曰把)。因此,現在考古學上命名的各種盛器主型,如盆、缽、盤、碟、罐,都加柄升高而為豆,而在各類考古報告中,有了缽形豆、盆形豆、盤型豆、碟形豆、罐形豆的說法。鼎的產生,可從炊煮的便利上講(仰韶文化無鼎可能與西北族群的半穴居住房對灶的使用相關),而豆作為盛食器,雖在席地而坐時進食更方便,但用幾器和坫器一樣可調節食器位置的高低。幾器是在陶器體系內的調節,《周禮·春官》有“五幾五席”,鄭玄注“五幾”為:玉幾、雕幾、彤幾、漆幾、素幾。可以看出,幾的種類甚多。坫器是從陶器外調節,累土為高堆以置放食器,坫同樣可因需要可高可低,形成不同的坫型。《說文》段注引陳氏禮書曰:“坫之別,凡有四”,有奠玉之坫、庋食之坫等。因此食器增高為豆更為重要的是文化原因。除了進食之方便,更有禮制之要求。

一、豆的產生、類型及結構

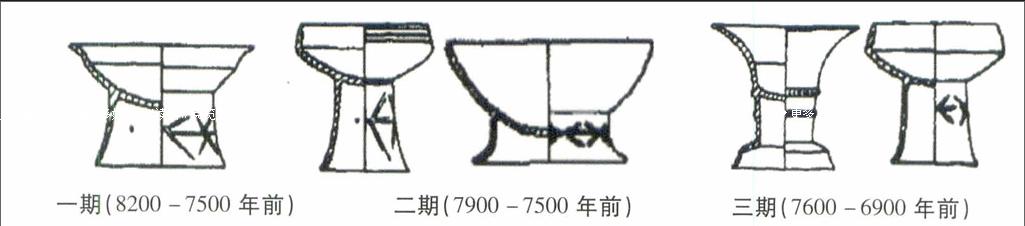

陶豆最早產生于浙江蕭山的跨湖橋文化(8200-7900年前),其在陶器整體的地位如下表:浙江省文物考古所、蕭山博物館:《浦陽江流域考古報告之一:跨湖橋》,文物出版社,2004年,第77頁。

器類釜罐缽圈足盤豆盤口殘足盤口殘柄盆甑器蓋支座紡輪線輪其他合計數量1882605170647146661320131717103325%52.616.94.75181.850.560.360.470.472.870.890.143736表中按類區分,缽盤盆的數量(963)、豆的數量(79)加上罐的數量(605)共計1647件,與釜的數量大致對稱。豆在盛食器缽盆盤豆總數中的占比不到9%。但正因少可見其珍貴。器形如下:

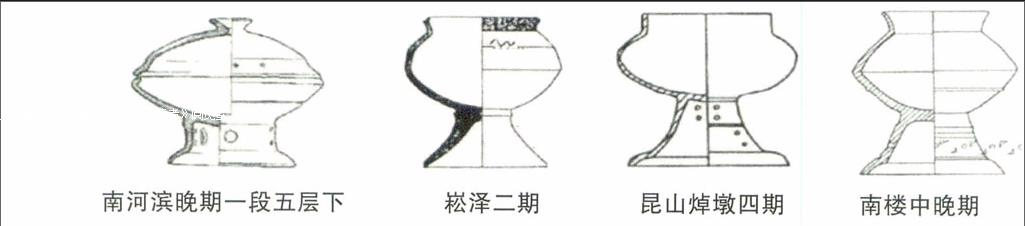

從跨湖橋三期豆的演進看,豆最初是從盆缽盤上產生而尚未進入到罐。而在后來豆向整個長江中下游的擴展中,罐形豆也出現了。如下圖:圖形資料來自蔣蓓:《崧澤文化陶豆試析》,碩士學位論文,南京大學,2016年。

南河濱晚期一段五層下崧澤二期昆山焯墩四期南樓中晚期

而薛家崗的豆器,則從器形邏輯上呈現了豆是如何從盛食器中演進而來的。如下圖:梅術文:《薛家崗文化研究——以陶器為視角的編年序列的建立和譜系關系的梳理》,博士學位論文,吉林大學,2015年,第154~156頁。

缽形豆的器形演進與展開盤形豆的器形演進與展開

從上面的圖可見,缽與盤的第一圖若無后三圖的對比,難以將之歸為豆。比如前大溪文化都有缽一類的器形,但無柄加高后的三形,因此學人論這些遺址的陶器時,大都并未將其歸入到豆器之中,稱之為圈足盤。如圖下:

因此,長江中游的豆器的正式年代可從大溪文化(6400-5300年前)開始算起。韓建業把豆與圈足盤放在一起講,韓建業:《早期中國:中國文化圈的形成和發展》,上海古籍出版社,2015年,第31頁。大概認為圈足盤是豆的前身,豆產生之后,圈足盤也算作豆,這樣,圈足盤可以追溯到11000-9000年前的上山文化,其《早期中國》中第37頁用圖呈現“陶豆和圈足盤” 以11000-9000年前的上山、小黃山為中心進入到9000-7000年前跨湖橋,并在此年段擴大到雙墩、順山集、皂市、高廟、甑皮巖、曇石山,并在以后的三個年段(7000-5500年前、5500-4500年前、4500-4000年前)進行了三次地理圈的擴展。考慮到圈足盤是在豆于跨湖橋開始出現,并由此向外拓展的,從宏觀上看,大溪之豆應是在自身內在邏輯和長江下游影響的雙重作用下產生的。豆的故事應從江南的跨湖橋講起,豆從跨湖橋很快進入到河姆渡文化(7000-5300年前),河姆渡的豆,突出了其在陶器體系整體演進中的結構定形,如表所示:浙江省文物考古研究所:《河姆渡:新石器時代遺址考古發掘報告》(上冊),文物出版社,2003年。此表根據書中第31~71、232~252、298~314、334~249頁的數據制成。

分期-年代器形釜罐豆鼎鬶甑盉簋缽盆碗盤盂壺釜架一期(7000-6500年前)數量1831055〖9〗21352381118911114二期(6300-6000年前)數量6985〖8〗12〖11〗4736三期(6000-5600年前)數量32225〖9〗3〖11〗67〖14〗2四期(5600-5300年前)數量245731〖12〗1表中可見,河姆渡的陶器有一個更為豐富的體系,特別是鼎、盉、鬶、壺,使其更多樣化,內蘊著更為豐富的內容(與本題無關,不展開)。豆在陶器中的數量,無論整體結構如何增減,都大致不變,呈現其在大結構中的重要性。

二、豆的演進以及在遠古文化中的位置

豆,繼寧紹平原之后,呈現了在整個長江下游地區的燦爛展開:在長江下游,從環太湖平原(這里有馬家濱文化-崧澤文化-良渚文化諸多遺址的時空展開)到里河平原(這里有以高郵龍虬莊為代表的系列文化,如海安青墩、高郵周鄴墩、興化南蕩、高郵唐王敦等),從寧鎮地區(這里有以南京北陰陽營為代表的系列文化,如高淳薛城、金壇三星村、丹陽鳳凰山、武進潘家塘、武進寺墩、丹陽王家山、江陰高城墩、斷山遺址及南京太崗寺等)到巢湖平原(這里有以潛山薛家崗和含山凌家灘為代表的系列文化,如安慶夫子城、潛山天寧寨、望江汪洋廟、宿松黃鱔嘴、定遠侯家寨、蚌埠雙墩、肥西古埂、六安王大崗等),整個長江下游可以說是一片豆光閃閃。楊溯的《長江下游地區史前陶豆》呈現了四大地區陶豆展開為多種多樣的類型-亞型-樣式:參照楊溯:《長江下游地區史前陶豆》,碩士學位論文,南京師范大學,2008年。

地區類型亞型樣式巢湖平原52037寧鎮地區72336里河平原71934環太湖平原83482再擴大時空放眼望去,在多元族群的互動中,豆也出現在長江中游從大溪文化到屈家嶺文化到石家河文化的諸多遺址,出現在山東大汶口文化,再東進到雄踞中原的廟底溝文化(以鄭州大河村為代表)。從而在以廟底溝為中心的最初中國的觀念體系中安放了自己的位置。豆在陶器中具有重要的意義,這可從象征河姆渡典型觀念內容的四鳥環十字圓字飛動圖(出現于四期豆的內盤)中透露出來,從象征大汶口典型觀念內容的八角星圖案在豆身上彰顯出來:

這兩種典型圖案,在仰韶文化中,是由盆-缽-盤之盎以及罐來體現的,因此,雖然豆在廟底溝時代進入到中原和西北,但在此并不具有核心地位。蓋因此,韓建業在《早期中國》第79頁用圖呈現新石器晚期(6200-5500年前)后段文化時有如下描述:

豆是在長江中下游和黃河下游進入觀念核心的。豆作為盛器,在進入陶器體系的整體演變中,是與炊器的演變相聯的,豆在江南出現并向外拓展的過程中,與炊器的升級版(鼎)在中原的出現并向南拓展相應合,形成了以后整個東南地區的鼎豆組合。豆的起源地跨湖橋文化有豆無鼎,長江中游最初出現豆的大溪文化也是有豆無鼎。長江下游承接跨湖橋豆而來的河姆渡文化前兩期中也無鼎,從第三期開始,鼎出現了,構成了鼎豆的組合。馬家濱文化從早期開始就是豆與鼎同時出現。豆作為盛器,所盛之物中最有文化意義的是什么呢?不僅僅是農業之稻與家養和田獵之肉,更是從觀念而來之玉。馬家濱文化晚期出現崇玉現象,意味著豆與玉開始結合。以后,豆的光彩區同時也是玉的光彩區。有長江下游的崧澤文化、良渚文化;淮河流域的薛家崗、龍虬莊、凌家灘文化;以及長江中游的屈家嶺文化、石家河文化。這時豆與玉的結合構成了遠古文化觀念上的亮點。不從豆而從玉的角度看,中國東部從北面的紅山文化到中部的大汶口文化和凌家灘文化,到南部的良渚文化,玉進入了文化核心。應是在玉與豆的結合中,由豆盛玉()成為豊(禮),后起的“禮”字,由示、豆、玉三部分構成,正是古禮的三大內容。由豆盛玉在中桿(儀式中心)進行儀式,在遠古的觀念中,玉不僅是一種飾器,也是一種食品,而且是與觀念核心緊密相連的食器,食玉與天地本質相關,張法:《玉:作為中國之美的起源、內容、特色》,《社會科學研究》2014年第3期。因此,在遠古儀式中以豆盛玉,獻予鬼神,正是豆進入觀念核心之明證。《禮記·禮器》曰“籩豆之薦,四時之和氣也。”鄭玄注曰:為“諸侯所貢”,李學勤主編:《周禮正義》,北京大學出版社,1999年,第761頁。以四方象四時。薦,即薦于鬼神。這里可以看出豆以及豆中之物與各地區之間的物質和觀念的交流互動相關。這一先秦的禮儀回溯到遠古,就可以理解豆在各地區的擴大和演進后面的觀念內容。

三、豆的觀念內容

豆在東南廣大地域和文化中展開,有不同的樣態,從邏輯上講,從盛食器體系來講,由不同的器形而來,會產生不同類型,因此有罐形豆、盆形豆、盤形豆以及由這三大形而來的眾多亞型和眾多款式。由結構上講,豆的三個部分(頂、柄、底),在造型的長短、寬窄、粗細上,尺度不同,會產生多樣性的類型。從材質上講,所用材質不同,會產生不同類型,《爾雅·釋器》曰:“木豆謂之豆,竹豆謂之籩,瓦豆謂之登。”瓦豆即陶豆,由于時間原因,遠古的木豆和竹豆早已腐滅,無從而見,所能見的只有陶豆。而在文獻中,《詩經·大雅·生民》曰:“昂盛于豆,于豆于登,其香始升,上帝居歆,胡臭亶時。”是木豆與陶登形成祭祀的盛器結構,《周禮》中,鼎鑊、簋簠、籩豆是飲食的主體結構。竹之籩與陶之豆形成結合關系。從功能上講,豆所盛之物的不同,會產生不同類型。豆在不同文化不同時期所盛食物是不同的,古代文獻如《說文》《國語·周語》等和現代學人如高田忠周、朱歧祥等,都認為豆是盛肉之器,參李圃主編:《古文字詁林》(第5冊),上海教育出版社,2002年,第98~99頁。這應是豆在起源及發展演進中一直保持著的功能。在跨湖橋和河姆渡初期,無鼎之時;或河姆渡后期,大溪后期以及馬家濱、大汶口,有鼎之后;鼎倘只為炊器,豆仍有盛肉功能。而在陶器的體系之后,豆應在所盛之物與之相應器形有定位和分工,在《周禮》所呈現的屬于后來更龐大完備的鼎鑊、簋簠、籩豆的體系中,《周禮》的《醢人》講了四種豆,《籩人》講了四種籩。四種豆為:(1)朝事之豆,盛韭菹、醓醢、昌本、麋臡、菁菹、鹿臡、茆菹;(2)饋食之豆,盛葵菹、蠃醢、脾析、蠯醢、蜃、蚳醢、豚拍、魚醢;(3)加豆,盛芹菹、兔醢、深蒲、醓醢、箈菹、雁醢、筍菹、魚醢;(4)羞豆,盛酏食(以水浸稻米,和以牛、羊、豕膏而熬成的厚粥)和糝食(以米和牛、羊、豕膏熬成的厚粥)。四種籩為:(1)朝事之籩,盛麷(麥)、蕡(麻)、白(稻)、黑(黍)、形鹽、膴(魚片)、鮑魚、鱐;(2)饋食之籩,盛棗、(栗)、桃、乾(干梅)、榛實;(3)加籩,盛(芰)、芡(雞頭)、、脯;(4)羞籩,盛糗、餌、粉、餈。四籩四豆中籩以盛雞魚類肉,稻黍類食,棗栗類果為主,豆主要用以盛動物、植物做成的調食品和肉粥。如此,所需之籩豆甚多,《周禮·掌客》講“上公豆四十,侯伯豆三十有二,子男二十有四。”如此數量應合如此內容,相應地,對豆的器形也應有所要求。《說文》里,豆部字有六(皆與器相關,其中的被明言為禮器),豊部字有二(皆為行禮之器),豐部字有二(皆與器有關),壴部字有五(其中壴與嘉皆與豆器相關),豈部字有三(豈和愷兩字與陶器相關),壴,《說文》曰“從豆”。豈與豆相關,參李圃主編:《古文字詁林》第5冊,上海教育出版社,2002年,第95頁,唐桂馨之釋。嘉與豆相關,參同冊第88~89頁高鴻縉、陳漢平之釋。喜部字有三(皆與豆器相關),部字有三(兩字與豆器相關)。在商周青銅器的自名里,在而今考古學或古獻學界看來應當為豆的器物,卻是別的自名,據張翀統計,有鋪或甫8件,簋7件,朕3件,盍2件,錞和尊彝各1件,其他4件,未詳3件。參張翀:《商周時代青銅豆綜合研究》,碩士學位論文,西北大學,2006年,第40頁。可見在豆的命名上,古人有自己的方式。然而,從《周禮》中天子諸侯士的享宴中所需豆數之多,《說文》中與豆相關的字之多,這兩個方面,透出了豆自遠古以來在禮中所占有的地位。豆的核心地位形成,要而言之,從三方面呈現出來:一是如前所講,豆成為“禮”字的重要組成部分,說明豆在遠古之禮的形成中起了重要作用;二是進入儀式之中,在成為禮器的同時,成為審美之器,對于中國之美的形成,具有重要的作用,體現在以“艶”字為核心的概念之中;三是遠古之人在以豆為重要組成部分而形成的禮之美中,生成出了與之相適應的美感,體現在由豆而來以“喜”字為核心的構成部分。

我們來看第二方面,豆因禮器而成為美之器。這主要體現在一個后來非常突出的美學概念上:“艶”。艶、豓、豔,形異而意同,都由豆器之美和因豆器在其中的豊(禮)的整體之美而來。三字之豊,透出乃豊中之豆;“豓”中之盇,由下部之皿,中部之-(食),上部之大(蓋)組成,乃豆在禮中之狀;“豔”中之盍的“去”,乃豆中食在儀式進行中的變化;“艶”中之色,乃是豆之整體和禮之整體在進行中的色彩之美。文獻釋“艶”,一是長之美,《說文》釋艶曰:“好而長也”,來自于豆在盆盤罐的升高而形成之器形之美。二是豐之美,《說文》釋“艶”又曰:“從豐,豐,大也”,《說文解字段注》,上海古籍出版社,1981年,第390頁。來自于豆中所盛之食的豐富而形成的美。三是色之美,《詩經·十月之交》毛傳曰:“美色曰艷”,來自于豆中所盛之食之色彩而形成的美。從“艶”作為豆之美來講,主要是中國型飲食之美,從“艶”作為禮之美來講,則由禮中之食和食器,進展到了禮中的舞樂。左思《吳都賦》有“荊艷楚舞”,《文選》李善本劉淵林注曰:“艷,楚歌也。”這里歌與舞互文見義,如《文選》五臣本劉良注曰:“荊艷,楚歌也;亦有舞。”參蕭統:《文選》,李善注,國學整理社,1935年,第75頁;鄭祖襄:《“艷”“亂”“趨”音樂溯源》,《音樂探索》1990年第3期。艷字在中國古典美學中具有非常豐富的內容,其淵源,都來自于遠古之禮中的由豆而來的美。

再看第三個方面。豆乃食器與樂器的合一,遠古的甕、缶、盆都為食器與樂器兼用,李斯有“擊甕擊缶”之說,莊子有“盆鼓而歌”之舉。李斯《諫逐客書》有“夫擊甕叩缶、彈箏博髀而歌呼嗚嗚快耳者,真秦之聲也。”《莊子至樂》有“莊子妻死,惠子吊之。莊子則方箕踞盆而歌。”豆應亦如是。青銅豆自名里有“錞”, 錞是鼓器,《周禮·鼓人》有“金錞和鼓。”又是食器,徐中舒說:“錞即敦。”徐中舒:《錞于與銅鼓》,《古器物中的古代文化制度》,商務印書館,2015年,第352頁。鄭玄注《周禮·玉府》曰:“敦以盛食。”回到遠古,豆與甕、盆、缶、敦一樣,是食器又是樂器,由豆加山而為壴,郭沫若、唐蘭、丁山、馬敘倫、高鴻縉等,都講壴是鼓的初文或壴鼓一字。⑥⑦李圃主編:《古文字詁林》第5冊,上海教育出版社,2002年,第79~81、88、89頁。乃壴已從豆中相對獨立而為鼓器。但其由豆出,由壴而來快樂——喜,內蘊著更深厚的由豆而來的快樂。喜,既是樂器之壴而來之樂,又是食器之豆而來之樂,豆之喜是源,而又內蘊在壴這一流中,古文字中的、糦二字,明確地強調了因食而喜。其實,理解了古人的“聲亦如味”,便可體會食之喜和樂之喜在本質上的同一。而且這喜與禮相關而成禧,從而把由豆和壴上升到天人合一的高度。在遠古的氛圍里,太陽即鳥,風即鳳,作為遠古觀念體系的禮把太陽-風-鳥緊密地關聯為一體。劉懷堂講,佳形的鳥在儀式中以人形堇()的方式出現,堇在甲文中有四形:(津京二三OO),(前四·四六·一),(存一七O),(燕八七四)。劉懷堂:《從“象佳而舞”到“方相之舞”——儺考》(上),《民族藝術》2014年第1期。鳥人合一的堇巫之舞應是在豆之盛食和壴之樂聲中進行的,由之而來的喜為。從邏輯上講,豆之、壴之喜、巫之,共匯為儀式之禧。《說文》段注曰:禧,禮吉也。行禮獲吉也。《釋詁》曰:禧,福也。《說文解字段注》,上海古籍出版社,1981年,第25頁。豆在禮中匯成的禧,達到了天人合一高度。這一天人合一的禧的快感,同時又是一種美感,這就是嘉。《說文》釋嘉曰:“美也。”嘉從字形看來自于壴,而壴來源于豆,因此從根源上講,嘉之美感來源于豆,從演進上講,嘉之美感同樣與豆相關。高鴻縉說:嘉“字意為美善。古字從,從華在豆(籩豆)上。”⑥嘉之美感由盛食之豆而來。陳漢平說:“《漢書郊祀志上》集注引應邵‘嘉,谷也。《爾雅·釋詁》‘嘉,美也。金文嘉字造形所從之象來(麥子象形)在豆中,表食器中盛有麥、禾、黍之類食物。所謂‘嘉,美也,即指食物之美味。……嘉字本為食物的嘉獎,引申為食物的美味。”⑦各種因素都聚集在喜上,但后面的根本又在于與神相關,儀式之中的神之喜體現在與神合一的巫上,巫初為女性,女性的巫之喜非常重要,因此專有一詞予以表達:嬉();巨大的喜要由外在進入內心時,也專有一詞予以表達:憙;喜的高度是與天合一,天即大即丕,因此,達到與天合一的喜專有一詞予以表達:噽。從由豆而來的在食器上的豐富器形和以之引起的在心理上的喜的豐富內容,都是與儀式之禧為核心的。禧來自于豆器又反過來加強了豆器在文化中的意義,從而,豆成為文化的表征。正是在由禮而來的-禧-喜-噽的極樂心態的推動下,豆從跨湖橋文化產生而遍布整個東方和南方的諸多文化,成為一大亮色,并傳向西方和北方,最后匯進入鼎鑊、簋簠、籩豆的禮器整體之中并占有重要的地位。

作者單位:浙江師范大學人文學院

責任編輯:魏策策