收入、社會地位流動預期與民眾社會公平認知

鄭暢+孫浩

摘 要:利用CGSS(2010、2013)的經(jīng)驗數(shù)據(jù),實證檢驗社會地位流動預期以及絕對收入和相對收入水平對我國民眾社會公平認知的影響,分析表明:向上的社會地位流動預期、較高的相對收入評價都能顯著提高民眾的社會公平認知,絕對收入水平與民眾社會公平認知存在倒U型關系;社會地位流動預期對中西部地區(qū)民眾社會公平認知的影響顯著大于東部地區(qū)。相對收入越高認可的不公平程度越高,樂觀向上的社會地位流動預期能明顯提高民眾的社會公平認知。因此,建立和完善全社會公平自由的競爭流動機制,使民眾擁有均等的向上流動的機會,有利于提高民眾的社會公平認知,進而維護和增進社會的穩(wěn)定。

關鍵詞:社會地位流動預期;相對收入;絕對收入;社會公平認知;向上流動性預期假說;相對剝奪;結構決定論;局部比較論

中圖分類號:F126;D013文獻標志碼:A文章編號:1674-8131(2016)05-0100-09

一、引言

改革開放以來,我國經(jīng)濟飛速發(fā)展,現(xiàn)已成為經(jīng)濟總量僅次于美國的經(jīng)濟大國。但與此同時,城鄉(xiāng)、區(qū)域、行業(yè)、階層群體之間的貧富差距拉大,且基于分配不平等所導致的社會內部不公平程度日益加深,普通民眾對不斷顯現(xiàn)的社會不平等表現(xiàn)出不安甚至不滿,這些對社會和諧、政治穩(wěn)定都構成了不小的威脅(李路路 等,2012)。黨的十八大報告指出,要更加注重公平,著力解決收入分配差距較大等問題,使發(fā)展成果更多更公平惠及全體人民。因此,研究民眾的社會公平認知問題在當下具有很強的現(xiàn)實意義。

近年來,隨著收入差距擴大、貧富分化加重等社會問題的日益突出,社會公平問題已成為理論研究熱點,吸引了國內外學者從不同角度予以研究。馬磊等(2010)認為,中國收入分配不平等這一客觀事實將會威脅社會穩(wěn)定,引發(fā)社會動蕩和沖突。李俊等(2012)則認為,相對于社會收入分配不平等的客觀事實,人們的主觀社會公平認知對社會穩(wěn)定更為重要。也就是說,收入分配不平等與社會不穩(wěn)定之間還涉及一個重要中間環(huán)節(jié),即民眾的社會公平認知狀況。那么,為什么社會不平等的現(xiàn)實與人們的公平感知之間存在差別?王培剛(2008)認為民眾的社會公平認知主要取決于個人自身的價值判斷和主觀感受。從宏觀主流價值觀看,只有當人們的價值判斷和社會所認同的主流價值觀一致時,人們的社會公平感才會較高(Denise,2002);從微觀個體信念看,收入分配等不平等現(xiàn)象只要不超出民眾的心理承受能力,就不會降低人們的社會公平感(楊強,2009)。

關于民眾社會公平認知問題的研究,國外學者Benabou等(2001)提出了“向上流動性預期假說”(prospect of upward mobility,簡稱POUM假說),認為居民如果預期未來社會地位上升,則能容忍更大程度的社會不公平;相反,如果預期未來社會地位將向下流動,則容忍的社會不公平程度較低。國內關于民眾對社會不平等態(tài)度的經(jīng)驗研究中,章奇等(2007)和懷黙霆(2009)都提出了從動態(tài)角度研究居民社會公平認知的觀點,即民眾社會地位流動預期會影響其社會公平認知,但都未進行深入分析。

我國正處于改革和發(fā)展的關鍵時期,維持社會穩(wěn)定是至關重要的,主觀的社會公平認知能間接維持社會的穩(wěn)定。因此,進一步研究POUM假說在我國是否成立、我國民眾的社會地位流動預期如何、社會地位流動預期能否以及在多大程度上影響人們的社會公平認知等問題,對維持我國社會穩(wěn)定具有重大意義。通過梳理文獻可以發(fā)現(xiàn),目前國內對社會公平認知的研究主要集中在“結構決定論”和“局部比較論”上。若進一步追問為什么低收入階層、相信存在自由和公平競爭體制的個體主義者會比高收入階層、先賦論者和宿命論者更加認為社會是公平的?為什么農(nóng)民階層反而有更高的社會不公平承受能力?現(xiàn)有理論無法提供較好的解釋。基于此,本文利用CGSS(2010,2013)數(shù)據(jù),從社會地位流動預期的角度對民眾的社會公平認知進行研究,以拓展和深化相關研究成果;同時,不僅總體考察了社會地位流動預期對社會公平認知的影響,而且還考察了在經(jīng)濟發(fā)展水平不同地區(qū)社會地位流動預期對社會公平認知影響的差異,以彌補現(xiàn)有文獻僅從總體層面研究社會公平認知的不足。

二、理論基礎與研究假設

目前國內外對社會公平認知影響因素的研究主要集中于民眾的客觀階層地位和主觀感知兩個角度。學者們關于客觀階層地位對社會公平認知影響的研究結論趨于一致。懷黙霆(2009)基于2004年在全國范圍內收集的調查數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn),客觀階層地位的高低與人們對社會不平等的態(tài)度并不一致,部分階層地位較低的人對社會不平等的態(tài)度反而比較溫和。在此基礎上,馬磊等(2010)進一步將客觀階層地位從受教育水平、實際收入水平以及基于個人公權力和市場能力的城市階層地位三個維度進行劃分,并進行操作化分析,研究發(fā)現(xiàn)并非人們的社會經(jīng)濟地位越高就越認為社會是公平的,從而否定了“結構決定論”。基于有關研究,本文提出假設1:人們的實際收入水平越高,越認為社會是公平的。

就社會公平認知的主觀感知而言,Bernd(1991)基于個體主觀信念的角度區(qū)分了四種公平價值觀:先賦論者將既定的資源分配情形看作是自然形成且不證自明的,平均主義者主張資源的分配應該確保實現(xiàn)最大程度的社會平等,個體主義者相信存在自由和公平的競爭體制且認同“勝者為王”的道理,宿命論者則將其不幸遭遇歸咎為社會制度的不公。Piketty(1995)、Alesina等(2005)以及Benabou等(2009)的研究進一步表明,持有不同價值觀的居民的社會公平認知存在顯著差異,個體主義者能認同更高程度的社會不公平,而先賦論者和宿命論者容忍的社會不公平程度較低。學者們還從分配公平感的角度研究社會公平認知。Bernd(1991)將分配公平感分為宏觀公平感和微觀公平感,宏觀公平感是對社會收入差距的評價,微觀公平感主要是對個體收入分配公平與否的判斷。對宏觀公平感的研究較少,但結論趨于一致,如薛潔(2007)研究發(fā)現(xiàn),宏觀分配不公會導致普通大眾社會公平感降低,甚至會影響到社會的安定。在微觀分配公平感方面,馬磊等(2010)和孟廣天(2012)研究發(fā)現(xiàn),“局部比較論”(相對剝奪)而非“結構決定論”(客觀社會經(jīng)濟地位)是影響中國居民微觀分配公平感的主要因素,民眾以他人為參照群體對個人收入分配狀態(tài)進行橫向比較,覺得微觀分配不公則會導致其社會公平感降低。基于以上微觀“相對剝奪”理論,本文提出假設2:與周圍其他人相比,對自己的收入評價越高,越認為社會是公平的。endprint

關于社會地位流動預期對社會公平認知的影響,Hirschman(1973)提出了著名的“隧道效應”(tunnel effect)Hirschman 舉例說,假設我行使在兩車道中,遇到了交通堵塞,此時左右兩邊的車都不能動了;當我發(fā)現(xiàn)右邊車道的車輛開始向前移動時,盡管自己所處的車道還處于擁堵狀態(tài),但我仍能會非常興奮,因為產(chǎn)生了擺脫擁堵的樂觀預期。 ,強調流動預期的重要作用。Piketty(1995)通過構造一個學習模型(learning model),研究了流動預期與再分配偏好之間的關系,認為流動預期對居民的再分配偏好具有重要的影響。在此基礎上,Benabou等(2001)提出了“向上流動性預期假說”,該假說認為,處于較低層級的居民如果預期自己將來的社會地位上升,那么他們將認為社會是較公平的,并不再支持再分配。有些學者也對流動預期與再分配的關系進行了實證檢驗。Ravallion 等(2000)利用俄羅斯調查數(shù)據(jù)(RLMS)研究發(fā)現(xiàn),那些預期將來社會地位會下降的居民具有更強烈的再分配偏好,對社會不公平的容忍度較低,而且這一效應在富人群體中尤為突出。Corneo等(2002)利用國際社會調查數(shù)據(jù)(ISSP)研究發(fā)現(xiàn),那些認為自己會比父輩更加富裕的居民具有更弱的再分配偏好,認為社會是公平的。Alesina等(2005)利用美國綜合社會調查數(shù)據(jù)(GSS)也得出基本一致的結論。由此,本文提出假設3:向上的社會地位流動預期能顯著提高民眾的社會公平認知。

三、數(shù)據(jù)來源、模型構建與變量描述

本文的數(shù)據(jù)來源于中國人民大學聯(lián)合全國各地學術機構共同執(zhí)行的中國綜合社會調查項目(China General Social Survey,簡稱CGSS)。中國綜合社會調查是中國第一個全國性、綜合性、連續(xù)性的大型社會調查項目,本文使用其2010和2013年的數(shù)據(jù)。該調查的對象限定為19~65歲人群,樣本量為23 221個。根據(jù)研究需要,我們剔除了“是否認為社會公平等”問題缺失的樣本,最終獲得4 881個隨機有效樣本,其中2010年2 613個、2013年2 268個。具體而言,2010年農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)2 441個、非農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)172個,東部數(shù)據(jù)1 493個、中部數(shù)據(jù)690個、西部數(shù)據(jù)430個;2013年農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)903個、非農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)1 365個,東部數(shù)據(jù)1 441個、中部數(shù)據(jù)499個、西部數(shù)據(jù)328個。

本文重點考察社會地位流動預期和收入(具體分為絕對收入與相對收入)對民眾社會公平認知的影響。根據(jù)相關研究結論,絕對收入對社會公平認知的影響可能并非單調,因此我們在回歸方程中納入絕對收入的平方項,以檢驗絕對收入對社會公平認知可能存在的非線性效應。本文借鑒穆懷中等(2015)的研究方法,設置回歸方程如下:

其中,SJRi表示第i個調查者的社會公平認知,lnAIi表示第i個調查者的實際收入(即絕對收入),RIi表示第i個調查者的相對收入評價(即與周圍的人相比覺得自己的收入如何),SMEi表示第i個調查者的社會地位流動預期,X表示其他個體特征控制變量,ε表示擾動項,β表示相應變量的系數(shù)。

本文的被解釋變量是社會公平認知(social justice recognition,SJR),用于度量人們對不平等現(xiàn)象的評價。這里采用問卷中對“總的來說,您認為當今的社會是不是公平的?”的回答來衡量居民的社會公平認知。問卷要求被調查者在整數(shù)1~5之間進行選擇,1表示完全不公平,5表示完全公平,所選數(shù)值越大,表示越認為社會是公平的。但此數(shù)值變化是序數(shù)意義上的,不能認為4和2之間的差距是2和1之間差距的兩倍,也不能簡單認為2是1的兩倍。此外,本文借鑒Corneo等(2002)的做法,將社會公平認知變量轉化為二值變量,當變量值大于等于3時(即至少認為社會是公平的)賦值為1,其他賦值為0。

本文關注的核心解釋變量是社會地位流動預期(social mobility expectation,SME)和相對收入(relative income, RI)。社會地位流動預期變量根據(jù)問卷中對“您認為您自己目前是在哪個層級上?”和“您認為您10年后將在哪個等級上?”兩個問題的回答來度量:1代表最底層,10代表最頂層,用后一問題答案的數(shù)值減去前一問題答案的數(shù)值,所得為正則賦值為1(表示預期會上升),其余則賦值為0(表示預期下降和不變)。居民的相對收入評價對其社會公平認知具有重要影響,根據(jù)問卷中對“您家的家庭經(jīng)濟狀況在當?shù)貙儆谀囊粰n?”的回答來度量居民以周圍人為參照對象對自己收入的評價。問卷設置了五個選項,1表示遠低于平均水平,5表示遠高于平均水平,所選數(shù)值越大表示對自己的相對收入評價越高,但此數(shù)值只是序數(shù)意義上的,不能簡單認為2是1的兩倍。為了統(tǒng)計的直觀性,將認為自己所處層級為1、2、3的合并為對自己的相對收入評價低,其余的則為評價高。另外,本文根據(jù)問卷中對“您個人去年全年的總收入是多少?”的回答來度量絕對收入變量(absolute income,AI),將其取自然對數(shù)之后的平方項加進多元回歸模型,以檢驗居民收入水平與社會公平認知的非線性關系。

此外,本文控制了相關個體特征變量,主要包括性別(Male)、婚姻狀況(Marriage)、政治面貌(Commie)、戶籍(Hukou)、受教育年限(Education)、宗教信仰(Religion)、民族(Nation)、年齡(Age)等。表1匯報了主要變量的描述性統(tǒng)計結果。

根據(jù)表1可知,社會公平認知變量2010年的均值為0.576 7,2013 年的均值為0.582 9,說明人們的社會公平認知變化不大。另外,從表2的統(tǒng)計信息中可以看出,2010年認為完全不公平和比較不公平的人群分別占10.3%和32%,二者的總和為42.3%,2013年認為完全不公平和比較不公平的人群分別占8.4%和31.7%,二者總和為40.7%,說明整體而言,我國居民認為社會是公平的。社會地位流動預期的均值為0.674 5,說明認為自己社會地位會下降的較少。事實上,預期未來自己社會地位會下降的樣本僅有215個(2010年122個,2013年93個),僅占總樣本量的4.4%,這表明我國居民對未來的生活整體比較樂觀。同時,從表2的統(tǒng)計信息可以發(fā)現(xiàn),預期未來社會地位向下流動的居民整體上社會公平感較低。相對收入均值為2.817 0,說明我國居民在將自己的收入與周圍人比較后對自己的相對收入評價不高。從表2的統(tǒng)計信息可以發(fā)現(xiàn),對自己相對收入評價較高的居民,其社會公平認知會較高,尤其是在“比較公平”維度,其比例明顯高于那些對自己相對收入評價較低的居民。endprint

四、實證結論與分析

1.全樣本回歸結果

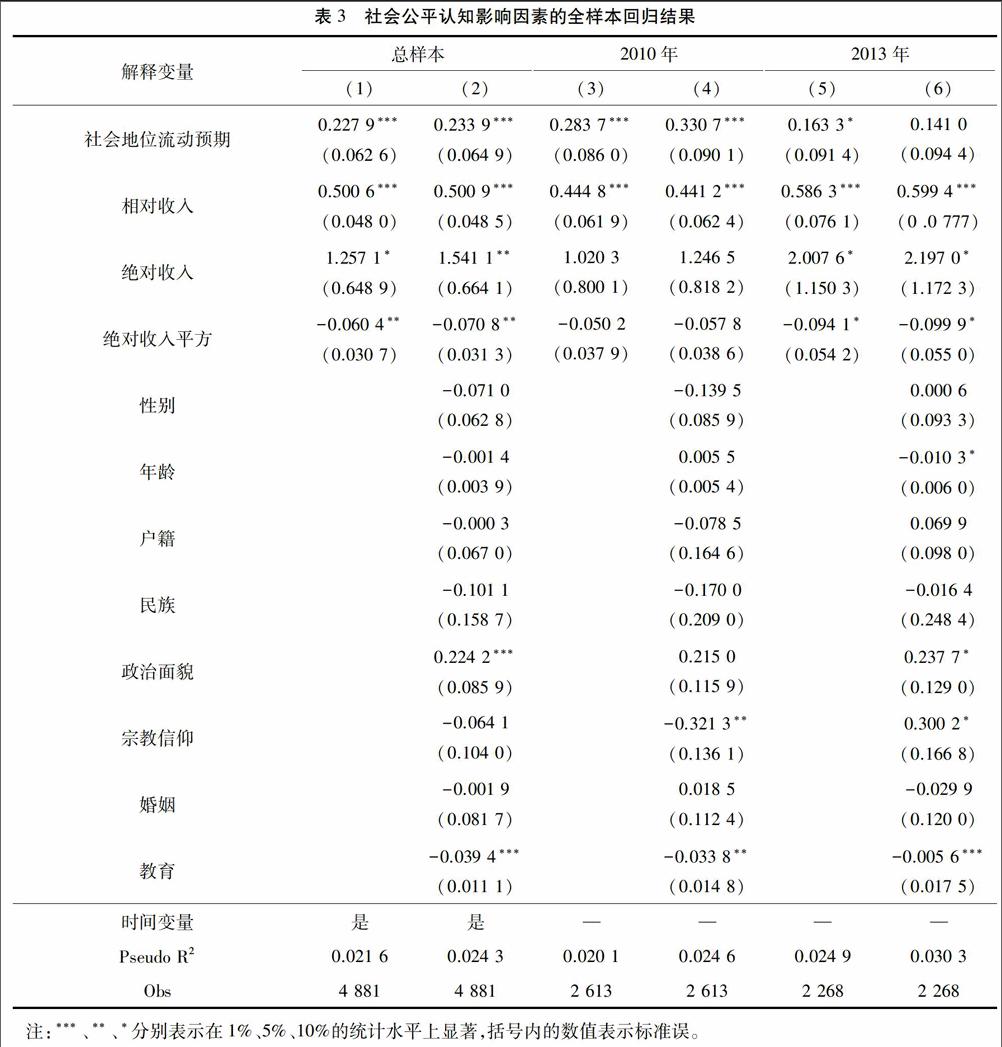

本文采用Logit模型對方程式(1)進行回歸,結果見表3。總體來說,向上的社會地位流動預期、較高的相對收入評價都能顯著提高民眾的社會公平認知。具體而言,以第2列為例,在控制了相關個體特征變量后,社會地位流動預期每上升一個標準差(0.468 6),將會使民眾的社會公平認知顯著提高0.109 6;相對收入每上升一個標準差(0.664 0),將會使民眾的社會公平認知顯著提高0.332 6。另外,實際收入水平對民眾的社會公平認知也具有顯著影響,但這種影響并不是線性的,而是一種倒U型的關系。也就是說,并非實際收入越高,人們便越認可更高程度的不公平。總體上看,假設2和假設3得到驗證,而假設1不成立。

本文的實證結論表明Benabo等(2001)的“向上流動性預期假說”在我國同樣成立。對于中國這樣一個飛速發(fā)展的轉型國家而言,樂觀向上的社會地位流動預期會增加人們對社會不平等的容忍度是在情理之中的。主要原因可以從我國客觀的政策變化和普通大眾主觀的特定信念來分析。一方面,國家的發(fā)展理念從以前的效率優(yōu)先轉變?yōu)楝F(xiàn)在的更加注重公平,同時建立了較為公平的流動競爭機制,客觀上使人們具有了向上流動的可能;另一方面,我國民眾大部分都是個體主義者(李俊 等,2012),他們認識到具有向上流動的可能性后,愿意付出時間和精力,在未來流向更高的社會階層。同時我國民眾是樂觀自信的,他們追求的是微觀個體的優(yōu)越感而不是宏觀社會的普遍平等(許建斌 等,2013)。因此,基于客觀向上流動的可能與主觀的積極樂觀和不懈奮斗,民眾相信自己在未來能夠實現(xiàn)向上流動的目標,實現(xiàn)自己微觀個體的優(yōu)越感,進而對社會上的不平等現(xiàn)象能夠理解與容忍,擁有較高的社會公平認知。但值得注意的是,在2010年樣本中,社會地位流動預期對民眾社會公平認知具有顯著的正向影響;在2013年樣本中,社會地位流動預期對民眾的社會公平認知并無顯著影響。這說明,隨著我國經(jīng)濟實力的增強和社會的進步,人們的社會地位已實現(xiàn)了一定程度上的向上流動;而在人們的社會地位相對上升后,累積的經(jīng)驗增加,能更清楚地認識后期再向上流動的難度,對社會的不平等現(xiàn)象有更深刻的認識。

就收入對社會公平認知的影響而言,本文的實證結果與馬磊等(2010)得出的結論一致。首先,否定了“結構決定論”,即并不是實際收入越高越認為社會是公平的。其次,驗證了“局部比較論”, 即與周圍其他人相比,對自己的收入評價越高,越認為社會是公平的。根據(jù)社會心理學對公平感形成機制的研究,相對量比絕對量更能影響人們的公平感。因此,實際收入低的居民仍能具有較高的社會公平認知,因為他們周圍群體的民眾收入都較低,對比之下仍會對自己的實際收入有較高的評價;而高收入階層的居民接受了更多的教育,除了會與自己周圍的群體進行比較評價自己的收入外,還會對社會上的不平等現(xiàn)象進行評價,進而使他們仍可能具有較低的社會公平認知。

從其他影響民眾社會公平認知的因素來看,學歷越高的人越認為社會是不公平的,可能的原因是教育的啟蒙性質向人們傳遞一種同情貧困者和弱勢群體的價值觀,從而使得學歷與社會公平認知之間呈現(xiàn)一種負向關系(李俊 等,2012)。黨員身份也能顯著影響民眾的社會公平認知,黨員能接受的社會不平等程度較高。

2.不同地區(qū)分樣本回歸結果

由前文全樣本實證分析可知,社會地位流動預期和收入對民眾的社會公平認知都有顯著影響。但我國不同地區(qū)的社會經(jīng)濟發(fā)展程度不一,各地區(qū)在教育、相關基礎設施、社會保障等許多方面都存在差異,不平等現(xiàn)象的尖銳程度也不一致。因此,進一步探討不同地區(qū)居民的社會公平認知是很必要的。本文根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展水平的不同,參照國家統(tǒng)計局對地區(qū)的劃分,將總樣本分為“東部地區(qū)”“中西部地區(qū)”兩個子樣本由于東部與中部、西部差距較大,而中部與西部差距較小,同時考慮到樣本數(shù)量的差異,本文將中部和西部合為一個樣本。,以檢驗收入、社會地位流動預期對社會公平認知的影響是否存在區(qū)域差異,估計結果見表4。

在東部和中西部兩個樣本中,向上的社會地位流動預期、較高的相對收入評價都能顯著提高民眾的社會公平認知,但其系數(shù)大小存在著區(qū)域差異。具體來說,在控制相關個體特征變量后,社會地位流動預期每上升一個標準差(0.468 6),東部、中西部地區(qū)民眾的社會公平認知各自提高0.089 5、0.107 0;相對收入每上升一個標準差(0.664 0),東部、中西部地區(qū)民眾的社會公平認知各自提高0.323 8、0.338 0。從中可以看出,不同地區(qū)相對收入變量對社會公平認知影響的差異較小。主要是因為此主觀變量參照的是個體周圍群體的收入,雖然我國的地區(qū)之間收入差距明顯,但基于周圍群體比較的相對收入評價并不存在明顯的區(qū)域差異。而社會地位流動預期變量對社會公平認知影響的地區(qū)差別較大,經(jīng)濟越發(fā)達的地區(qū)社會地位流動預期對居民社會公平認知的影響越小。這主要是因為經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)居民所處層級相對較高,其向上流動的難度更大。同時,經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)居民由于所受教育相對較多、綜合素質較高,相對于“利己主義”,“啟蒙主義”對其影響更大,使他們更加深刻地認識到社會的不平等現(xiàn)象,更加清楚地認識到自身向上流動的不易。因此,向上流動的預期和向上流動給其帶來的影響不是那么強烈,進而社會地位流動預期對其社會公平認知的影響較小。值得注意的是,在2013年東部樣本中,社會地位流動預期對社會公平認知的影響并不顯著,可能的原因是由于東部民眾在實現(xiàn)一定程度的社會地位上升后,對后期再向上流動的預期降低,更多的是想維持目前所處的社會地位。

另外,在東部和中西部兩個子樣本中絕對收入變量對民眾社會公平認知的影響差別較大。在東部地區(qū),絕對收入變量對社會公平認知的影響顯著為正;而在中西部地區(qū),絕對收入對社會公平認知的影響并不顯著。主要的原因是兩個樣本的經(jīng)濟發(fā)展水平不同,人們的收入不同。東部的人均收入比中西部高,較高的收入讓人們對社會不平等現(xiàn)象有更高的容忍度。但對比分析2010年和2013年的樣本,只有在2013年的東部樣本中絕對收入對社會公平認知的影響顯著為正,這可能因為東部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展明顯快于西部,2013年東部民眾的收入高于2010年,也高于西部民眾。endprint

五、結論與啟示

我國正處于轉型的關鍵期、改革的深水區(qū),維持社會穩(wěn)定是至關重要的,而民眾的社會公平認知是維持社會穩(wěn)定的重中之重。因此,研究社會公平認知問題具有很強的現(xiàn)實意義。本文利用CGSS(2010、2013)數(shù)據(jù),采用Logit分析方法,實證檢驗了收入、社會地位流動預期對民眾社會公平認知的影響及其地區(qū)差異。分析表明,向上的社會地位流動預期、較高的相對收入評價都能顯著提高民眾的社會公平認知,而絕對收入水平與民眾社會公平認知的關系表現(xiàn)為倒U型;分地區(qū)的樣本估計結果表明,社會地位流動預期對中西部地區(qū)居民社會公平認知的影響要顯著大于東部地區(qū)。因此,建立全社會公平自由的競爭流動機制,有利于民眾社會公平認知的提升,進而維護和增進社會穩(wěn)定。

本文的研究有助于理解中國民眾關于社會不平等現(xiàn)象的認知。如果收入不平等現(xiàn)象主要是由勞動者的個體努力差異等外部因素造成的,其將被民眾認為是公平的(Alesina et al,2005)。被人們所接受的公平的不平等現(xiàn)象不僅有助于激勵人們更多地從事生產(chǎn)性活動,進而有利于經(jīng)濟增長,而且通過政府的制度調節(jié)也是可以將其控制在社會道德和社會正義所能夠接受的范圍之內的(陳剛,2011)。但是如果人們普遍覺得相對收入較低、向上流動無望,則會使人們對政府的政策失去信心,甚至會引發(fā)社會的動蕩。本文的研究表明,社會地位流動預期能夠顯著影響民眾的社會公平認知。因此,當前政府的改革應從建立公平的流動機制、營造公平的競爭環(huán)境、消除體制性障礙、消除區(qū)域差異等角度入手,使人們對未來向上流動充滿希望,增加人們的社會公平感,維持社會的穩(wěn)定,進而加速我國的改革與轉型,實現(xiàn)經(jīng)濟增長和民族富強的目標。此外,就現(xiàn)階段的中國而言,教育機會的公平能保證人們享有同等的向上流動機會(李強,2012),政府應該盡快改變不同地區(qū)之間教育資源分配不平等的現(xiàn)象,讓每個人都有同等機會接收相同質量的教育,使民眾擁有均等的向上流動的機會。

參考文獻:

陳剛.2011.腐敗與收入不平等——來自中國的經(jīng)驗證據(jù)[J].南開經(jīng)濟研究(5):113-131.

懷默霆. 2009.中國民眾如何看待當前的社會不平等[J].社會學研究(1):96-120.

李駿,吳曉剛. 2012.收入不平等與公平分配:對轉型時期中國城鎮(zhèn)居民公平觀的一項實證分析[J].中國社會科學(3):114-128.

李路路,唐麗娜,秦廣強.2012.患不均,更患不公:轉型期的“公平感”與“沖突感”[J].中國人民大學學報(4):80- 90.

李強.2012.社會分層與社會空間領域的公平公正[J].中國人民大學學報(1):2-9.

穆懷中,范紅敏.2015.收入不平等認可影響機制:社會結構地位與流動性預期[J].廣東財經(jīng)大學學報(1):12-22.

馬磊,劉欣.2010.中國城市居民的分配公平感研究[J].社會學研究(5):31-49.

孟天廣.2012.轉型期中國公眾的分配公平感:結果公平與機會公平[J].社會(6):108-134.

王培剛.2008.當前各社會階層對貧富差距狀況的動態(tài)認知研究[J].社會科學研究(6):115-122.

徐建斌,劉華.2013.社會公平認知、流動性預期與居民再分配偏好[J].云南財經(jīng)大學學報(2):48-56.

薛潔.2007.關注公民公平感——我國部分公民公平感調查報告[J].吉林大學學報: 社會科學版(5):87-95.

楊強.2007.中國個人收入的公平分配[M].北京:社會科學文獻出版社.

章奇,米建偉.2007.收入流動性和收入分配:來自中國農(nóng)村的經(jīng)驗證據(jù)[J].經(jīng)濟研究(11):123-138.

ALESINA A,ANGELETOS G M. 2005. Fairness and redistribution Americans[J].Economic Review,95( 4):960-980.

BENSBOU R,TIROLE J. 2006. Elief in a Just World and Redistributive Politics[J].Quarterly Journal of Economics,121( 2) :699 -746.

BENABOU R,Ok E. 2001. Social mobility and the demand for redistribution:The POUM Hypothesis quarterly[J]. Journal of Economics,116(2) :447- 487.

BERND W. 1991. Relative deprivation and social mobility:structural constraints on distributive justice judgments[J]. European Socio-logical Review,7(1):3-18.

CORNEO,GRUNER. 2002. Individual preferences for political redistribution[J]. Journal of Public Economics,83(1):83-107.

DENISE L. 2002. Stanley efficiency and equity tradeoffs:incentive-compatible revisited[J]. Journal of Development Economics,67( 2):309-331.

HIRSCHMAN A O. 1973. The changing tolerance for income inequality in the course of eonomic development:with a Mathematical Appendix by Michael Rothschild[J]. Quarterly Journal of Economics(4):544 -566.

PIKETTY T. 1995. Social mobility and redistributive poli-tics[J]. Quarterly Journal of Economics,110(3):551-584.

RAVALLION M,LOKSHIN M. 2000. Who wants to redistribute? The tunnel effect in 1990s Russia[J]. Journal of Public Economics,76(1):87-104.endprint