民主黨派社會基礎的現狀調查:主客觀維度的偏差分析與思考

——基于政黨代表性的考察視角

黃天柱(浙江省社會主義學院,杭州311121)

民主黨派社會基礎的現狀調查:主客觀維度的偏差分析與思考

——基于政黨代表性的考察視角

黃天柱

(浙江省社會主義學院,杭州311121)

政黨社會基礎問題的實質是政黨代表性問題,這是一個具有普遍性的理論問題。對民主黨派成員的問卷調查及對民主黨派團體提案的統計分析發現:我國民主黨派在代表所聯系群體利益訴求方面比想象的做得要更多一些,但這種客觀情況并未反映到黨派成員對黨派利益取向的主觀認知上來,即對很多黨派成員而言,他們對于“民主黨派應該代表特定群體的利益”這樣一種觀念并不是很認同。明確這一點,對于我們從利益代表功能的角度思考如何進一步調整和優化民主黨派與其社會基礎之間的關系,具有重要意義。

民主黨派;社會基礎;調查

一、問題意識、文獻基礎與研究設計

現代以來西方學界對政黨社會基礎的研究主要是置于政黨與社會關系視角下考察的。研究主要集中在兩方面:一是政黨結構與社會結構尤其是社會階層結構之間的關系,這主要體現在以下學者的觀點中:西蒙·李普塞特和斯坦·羅坎提出的關于政黨(制度)與社會分裂結構之間的相關性的觀點[1],羅塞爾·達爾頓等人對政黨與社會聯系碎片化的論述[2]等;二是政黨類型同社會變遷的關系,如:莫里斯·迪韋爾熱對權貴黨和群眾黨產生的社會背景的分析[3]61-67、奧托·基希海默爾對全方位政黨與戰后以福利國家為中心的社會環境之間關系的分析[4]、赫伯特·基茨凱爾特對運動型政黨與后現代社會變遷之間關系的討論[5]。

關于我國民主黨派的社會基礎問題,近年來學界給予了較多關注和討論。概括看,現有文獻主要圍繞三個問題展開。一是民主黨派社會基礎的歷史演變。學者們普遍認為,各民主黨派自產生以來,隨著社會結構不斷變化,其社會基礎也經歷了一個不斷發展變化的過程。實踐證明,民主黨派有沒有活力,很大程度上取決于其能否根據社會結構的變化不斷調適自己,是否能將自己的根基深深扎根于社會土壤之中[6]。一般認為,民主黨派的社會基礎主要經歷了 “革命時期的階級聯盟”、 “改造時期的特殊群體”和 “改革時期的政治聯盟”三個歷史階段:革命時期的社會基礎主要是民族資產階級、城市小資產階級及其知識分子;改造時期民主黨派的社會基礎逐漸演變成接受改造的特定社會群體;改革開放新時期民主黨派社會基礎的主體是中高級知識分子及新的社會階層[7]。二是民主黨派的社會基礎與利益代表功能。關于民主黨派究竟代表誰的利益,學者們之間有一定爭論,主要有四種代表性觀點:一種觀點認為,民主黨派的參政行為具有公共特征,因而代表的是人民群眾的共同利益;第二種觀點則強調民主黨派是一部分社會群眾具體利益的代表,應從代表具體利益的要求出發,強化民主黨派的利益代表機制[8];第三種觀點提出民主黨派的政治參與具有雙重功能,既代表其成員和所聯系的社會群眾的具體利益,同時又協助中國共產黨為實現和維護社會公共利益服務[9];第四種觀點則將民主黨派的代表性界定為協助代表人民利益[10]。此外,也有學者認為,對于民主黨派代表性問題,要結合當地經濟、政治發展狀況以及黨派自身發展的需要來綜合考慮,需要將地區發展不平衡的狀況作為重要因素來確定是否應該增強民主黨派在弱勢群體利益以及公共利益方面的代表性①。但不論哪一種觀點,學界對民主黨派應該具有利益代表功能這一觀點基本上是持肯定態度的②,并且認為民主黨派在表達和代表特定階層和群體的利益方面具有一定優勢,而這種優勢在實踐中并未得到很好體現。三是民主黨派的社會基礎與新的社會階層的關系問題。一些學者研究了民主黨派的社會基礎與新的社會階層進行對接的可能性,希望通過這種方式既解決民主黨派的社會基礎問題,又解決新的社會階層的有序政治參與問題[11]。從現有研究成果看,民主黨派社會基礎問題已經成為民主黨派理論和實踐中的一個焦點問題,現有研究為本文提供了很好的研究基礎。但是,對這一問題的探討還有很大空間:一方面,簡單地將民主黨派的社會基礎與民主黨派的代表性相等同,沒有厘清兩者之間的關系;另一方面,在研究方法上,現有研究主要還是局限在理論思辨和歷史考察層面,對現實狀況缺少扎實規范的實證調查和研究。

本文的研究對象是民主黨派的社會基礎,但背后的學術關懷和現實關懷則是民主黨派的代表性問題。因此,本文研究的一個理論前提是對政黨代表性與政黨社會基礎這兩個概念的區分。筆者認為,政黨代表性的核心和本質是利益代表的差異性,但利益有類型之分,差異有形式之別。就利益的類型而言,既有整體利益,又有局部利益、個體利益;既有民眾的眼前利益,又有社會的長遠利益;既有經濟利益、物質利益,也有政治利益、精神利益。所謂差異,主要是指利益表達形式的差異,它既可以通過政黨背后的階級、階層和群體的特征來體現(即政黨的社會基礎),也可以通過具體的利益訴求來體現,同時也可以通過一定的政治理想、價值追求和政策主張來體現。因此,政黨代表性實際上是一個結構。既然政黨代表性是一個結構,那么隨著社會的發展,這個結構里面的序列是可以并且是必然會發生相應的變化的。而從政黨本身的屬性和功能來看,在政黨代表性這個結構中,社會基礎具有基礎意義。這是因為,就一般而言,政黨是一個根在社會、志在國家的政治組織。任何政黨一旦形成,就會像一棵樹一樣,努力扎根于社會土壤,并通過其根系生長于一方土地,以保證自己的生存和發展。只有根系發達,才能帶來樹的枝繁葉茂和旺盛的生命力。從政黨代表性的視角看,政黨與其社會基礎之間構成了一種政治代表的關系。政黨充當了代表主體,具有 “代表”身份,構成政黨社會基礎的一定階級、階層和社會集團則成為政黨的代表對象,具有 “被代表”身份[12]。

關于民主黨派社會基礎的歷史演變問題,學界已經進行了廣泛而深入的研究,本文無意再做重復勞動。本文的研究重點和創新點在于通過實證調研的方法對當前民主黨派與其社會基礎之間的關系,從主客觀維度比較的角度提出新的判斷,并就如何調整與優化民主黨派與其社會基礎之間的關系提出若干思考。

在具體研究技術上,本文主要采用了問卷調查法和提案分析法兩種方法。第一,問卷調查法。2009年,筆者所在單位申報的國家社科基金項目“民主黨派參與公共政策制定的實效性研究”獲得立項。在國家課題研究過程中,課題組在浙江省民主黨派骨干③范圍內進行了問卷調查,共發放問卷495份,回收476份,其中有效問卷474份。此外,筆者所在單位2005年至2008年,結合2005年度全國社院系統科研項目 “政黨互動中參政黨能力建設機制研究”,在省內外開展了大規模問卷調查,回收民主黨派成員有效問卷857份,中共干部有效問卷253份。以上兩次問卷調查中的不少題目與本文均有較大相關性,在研究過程中予以了充分利用④。第二,提案分析法。本文在研究過程中運用SPSS軟件對1990年至2011年間浙江省各民主黨派省委會提交省政協的1084件團體提案⑤進行了分類統計和交叉分析,在此基礎上探究了民主黨派反映和代表其社會基礎 (即聯系對象)利益訴求的客觀狀況。

二、黨派成員對本黨派聯系對象明確程度的主觀認知——基于問卷調查的數據分析

民主黨派作為一個政黨所必須具備的社會基礎,反映在實際政治生活中,主要就是民主黨派與其聯系對象的關系問題。基于此,問卷中設計了“您覺得您所屬黨派的主要聯系對象是否明確”的問題。統計結果如圖1所示:有74.4%的調查對象選擇了 “非常明確”和 “比較明確”,16.5%的人選擇了 “一般”,其余9.1%的人選擇了 “比較模糊”和 “非常模糊”。

圖1 民主黨派主要聯系對象的明確程度

在上述對民主黨派主要聯系對象明確程度的總體判斷之下,為了解每個黨派的具體情況,對 “所屬民主黨派”和 “所屬黨派主要聯系對象的明確性”這兩個變量進行交叉分析,并將 “非常明確”和 “比較明確”兩項合并為 “明確”一項,將 “比較模糊”和 “非常模糊”合并為 “模糊”一項,得出表1:

表1 不同黨派主要聯系對象明確程度對比

接著對民主黨派主要聯系對象的明確度進行定義如下:明確度=“明確”的百分比-(“模糊”的百分比。據此,對表1中的相關數據進行計算,并按照明確度從大到小的順序繪制條形圖如圖2:

圖2 各黨派主要聯系對象明確度排序圖

根據圖2,可以根據主要聯系對象的明確度,以60%和70%兩個數值為節點,將八個民主黨派劃分為非常明確組、比較明確組、一般明確組共計三組,每一組所包含的民主黨派見表2:

表2 民主黨派主要聯系對象明確度分類結果

通過分類和比對,可以發現,盡管從總體數據上看,有超過七成的調查對象認為自己所屬黨派的主要聯系對象 “非常明確”和 “比較明確”,但具體到每一個黨派而言,其明確度是有差異性的。“非常明確組”下包含了三個黨派,分別是民建、臺盟和農工黨,其主要聯系對象的明確度均在70%以上。“比較明確組”下也有三個黨派,即致公黨、民進和民盟,其主要聯系對象的明確度介于60%-70%之間。“一般明確組”下有兩個黨派,分別是民革和九三學社,其主要聯系對象的明確度介于50%-60%之間。如何進一步提高 “比較明確組”和 “一般明確組”中各個黨派 (尤其是民革和九三學社)的主要聯系對象的明確度,從而進一步鞏固民主黨派的社會基礎,是理論研究者和實踐工作者需要共同思考和解決的問題。

三、參政議政實踐中民主黨派反映黨派成員及聯系對象利益訴求的客觀狀況——基于浙江省民主黨派團體提案的統計分析

民主黨派與其社會基礎之間的關系到底如何,最終還是要根據民主黨派參政議政實踐中的具體行動來評判。在現有體制為民主黨派參政議政所提供的制度和機制中,民主黨派團體提案凝聚了黨派集體的智慧,體現了黨派作為一個整體的影響力,民主黨派的一些最有代表性的觀點也往往通過團體提案的形式表達出來。因此,對黨派團體提案的內容進行統計分析,看看其中究竟有多少內容體現和反映了民主黨派成員及其聯系對象的利益訴求,可以從一個側面了解和檢測民主黨派與其社會基礎之間的關系現狀。

1989年 《中共中央關于堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度的意見》明確規定:“在政協會議上,民主黨派可以本黨派名義發言、提出提案。”1990年,九三學社浙江省委會向省政協提交 《我省農科成果推廣的幾點建議》的提案,是當年惟一一個民主黨派團體提案,也是1989年 《意見》頒布實施以后浙江省第一個民主黨派團體提案,之后團體提案逐步成為浙江省各民主黨派影響地方公共政策制定的重要載體。1990年至2011年,浙江省各黨派省委會共同向省政協提交團體提案1084件,占1990年至2011年這22年中所有團體提案總數 (1480件)的73.2%,占所有立案總數 (16333件)的6.6%。

從對這1084件團體提案的內容分析來看,反映的基本上都是有關國家建設和社會發展整體利益與長遠利益的公共事務,傳遞的是來自各黨派自身、黨派成員、各黨派聯系對象以及廣大社會公眾的意見和呼聲。可見,在利益取向上,黨派團體提案既可以代表本黨派及其聯系對象表達意見和建議,也可以代表廣泛的人民群眾反映國家建設和社會發展中存在的問題和建議。通過分析發現,提案內容廣泛涉及到國家治理過程中的各類公共事務,超越了黨派、團體和個人的私利。提案承辦單位涵蓋了絕大多數的省級機關,也從一個側面說明民主黨派通過團體提案的形式介入公共政策制定的廣度與深度。提案內容的公共性表明民主黨派的民意表達功能得到了拓展和增強。民主黨派利益取向上的這種廣泛性,對于執政黨而言,是查漏補缺,是提醒,也是監督;對于民主黨派而言,這種超越自身利益的建言,也是對民主黨派自身存在的政治合法性的一個證明和加強。此外,民主黨派對弱勢群體的利益也有較多關注,主要包括殘疾人、輟學女童、下崗人員、個體私營企業職工、就業弱勢人員、農民工、被征地農民、改制企業職工、流動人口、民工子弟、空巢老人、婦女、外來女工等。從統計結果來看,1990年以來,這方面的提案共有58個,占提案總數的5.3%。

另一方面,作為政黨,在參與公共政策制定的過程中代表并表達本黨派及作為政黨社會基礎的特定階層或群體的利益與意愿,是民主黨派的一項基本功能。對于黨派自身的利益訴求,1990年以來各民主黨派共提了21件團體提案,內容包括黨派機關辦公條件的改善和機關干部待遇的解決、民主黨派開展活動的各種經費落實、完善民主黨派參政議政的相關制度 (包括建立信息反饋制度、對口聯系制度等)、加強對民主黨派的宣傳報道、黨外干部的培養使用、社會主義學院的建設、加強政協與民主黨派的民主監督職能等。這些訴求都比較具體,其角度類似于一般的利益集團。

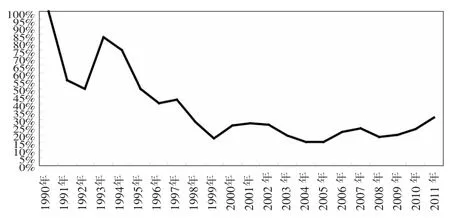

至于對本黨派成員及所聯系群體利益的傳達,相對來講邊界不是非常清楚,很難精確統計。我們在梳理和統計的過程中發現,部分民主黨派的關注重心與其成員構成的特色有著明顯的關聯。比如民盟盟員以文教界中上層知識分子為主,因此提案中有關教育尤其是高等教育的內容占了較大的比重;民進會員以從事教育文化出版工作的知識分子為主,并且其成員構成中普教教師占了較大比例,所以文化藝術類和基礎教育方面的提案數量相對就較多;民建會員中經濟界人士和知識分子的比例較高,所以其所提交的經濟方面的提案比重較大;農工黨是以醫藥衛生界的高中級知識分子為主的一個政黨,他們所提交的有關醫療衛生和民眾身心健康安全等方面的提案在所有黨派中是最多的;臺盟盟員都是臺灣籍人士,他們關心臺灣的前途和臺胞的利益,積極推動海峽兩岸的交流和互相了解,因此,這方面的提案臺盟提得最多;致公黨主要由歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關系的代表性人士所組成,所以其在外商外資、僑務和歸國留學人員工作方面的提案比較多。這種關聯,其原因是顯而易見的,那就是某一領域的專家學者多,對這一領域自然就更能提出有見地的觀點和建議;另外也說明了民主黨派成員構成的特色對黨派在參與公共政策制定中的訴求和追求所產生的影響。從總體數據來看,體現黨派成員構成特色的團體提案共有287件,占民主黨派團體提案總數的26.5%。具體到每一個黨派而言,體現黨派成員構成特色的團體提案在所在黨派團體提案中所占比例最高的是民建 (46%),其次為民盟 (29.9%),再次為臺盟(29.7%),接下來依次為民進 (27.6%)、九三學社(25.7%)、致公黨 (25.4%)、農工黨 (23.7%)、民革 (8.1%)。從變化趨勢來看,1999年是一個重要的節點:在此之前,體現黨派成員構成特色的民主黨派團體提案的比重呈逐漸下滑趨勢 (從1990年至1999年分別為100%、55.6%、50%、83.3%、75%、50%、40.5%、42.9%、28.2%、17.6%),1999年之后則基本保持在一個相對穩定的比重 (在15% 至30%之間浮動,2000年至2011年依次為26.2%、27.4%、26.4%、19.6%、15.2%、15.3%、22.1%、24.2%、18.8%、20%、23.9%、31%)。

圖3 體現黨派成員構成特色的提案占黨派團體提案比重的發展變化示意圖

四、民主黨派利益代表功能的主客觀偏差分析——問卷調查與提案分析的對比

在我國現有的政治架構內,民主黨派是利益表達的重要渠道之一,在利益代表方面具有獨特的優勢[8]。但從實際情況看,各民主黨派對于 “利益代表”問題,在認識上還不十分統一,這主要表現為部分民主黨派成員對民主黨派的利益代表功能持謹慎態度。比如,民建浙江省委會的一位負責人表示,他對 “代表”兩字有看法:“以民建為例,一方面,非公經濟中大的代表都不在民建,工商聯所屬的成員都不希望加入民建,因此民建目前的成員構成代表不了經濟界人士,僅僅是代表了一部分,頂多只能說是 ‘聯系’⑥。另一方面,代表會員的合法權益比較難,只能是 ‘反映’他們的一些合理要求,不能 ‘代表’”。有人說,“與西方政黨受制于集團利益力量不同,中國的各個政黨包括中國共產黨,都沒有自己的利益。各民主黨派雖然在組成上有界別的特點,但并不是說就要代表這部分人的利益”。有人認為,“黨派有責任反映聯系對象的利益,但并不是要代表這些人的利益”。還有人認為,“知識分子自身利益的概念是模糊的,知識分子往往會跳出自身利益而關心整個國家以及其他群體的利益”⑦。在訪談中,民進浙江省委會的一位負責人也告訴我們,民進 “主要聯系的是出版、教育、科技、醫衛界,但是代表哪個階層與群體的利益不明顯,更多地只是作為中國共產黨、政府與群眾進行溝通的管道而發揮作用”。他還指出,“民進比較注重平時通過信息渠道來收集和反映社情民意,但信息內容廣泛,反映面不固定,不受限制,主觀上并未特別關注聯系對象的利益訴求”⑦。

與這樣一種認識相對應的是,在問卷調查中,在 “您覺得民主黨派參與政策制定最應該重視哪種利益”一題的回答上,52.1%的人選擇了 “社會公共利益”,25.1%的人選擇了 “社會弱勢群體的利益”,15.4%的人選擇了 “本黨派所聯系群體的利益”,3.9%的人選擇了 “黨派成員的利益”,2.5%的人選擇了 “不應對某種利益特別重視”,還有極少數人選擇了 “黨派領導人的利益”、“黨政部門的利益”、“向黨派提供贊助和活動經費的人的利益”和 “說不清”。從問卷調查的情況來看,實踐中民主黨派參與公共政策制定的利益取向與大部分黨派成員的價值判斷是基本相符的:問卷調查顯示,在 “您覺得您所屬黨派在參與公共政策制定中最重視哪種利益”這一問題的回答上,50.5%的人選擇了 “社會公共利益”,24.8%的人選擇了 “社會弱勢群體的利益”,17.0%的人選擇了 “本黨派所聯系群體的利益”,還有極少數人選擇了 “黨派成員的利益”、“黨派領導人的利益”、“黨政部門的利益”、“向黨派提供贊助和活動經費的人的利益”、“沒有對某種利益特別重視”和 “說不清”⑧。

在分別了解了民主黨派在公共政策制定中的實際利益代表取向和黨派成員對民主黨派利益代表取向的偏好后,對這兩組數據的排序及分類結果進行比對,可以發現,兩者之間呈高度吻合狀態,即在調查對象看來,民主黨派在參與公共政策制定過程中表現出的利益代表取向與他們的期望是基本一致的。為了對這兩者之間的一致程度有一個更準確的把握和精確的衡量,我們將這兩組數據在同一坐標系中繪出折線圖。見圖4:

圖4 民主黨派利益代表取向實際重視度與黨派成員對民主黨派利益代表取向期望度對比

但從我們對1990年以來浙江省民主黨派團體提案的分析來看,反映民主黨派聯系對象利益訴求的團體提案的比重占到黨派團體提案的四分之一左右。事實上,這樣的比例我們認為其實不算是低的⑨。而且,從問卷調查的結果來看,黨派成員對于本黨派的利益代表功能還是給予了不錯的評價:在 “您覺得您所屬黨派在參與政策制定中有沒有代表本黨派所聯系群眾的利益”一題的回答上,選擇“始終代表”和 “經常代表”的人數占到了63.3%(選擇 “始終代表”、“經常代表”的人數比例分別為15.8%、47.5%),而選擇 “偶爾代表”和 “沒有代表”的人數比例分別為31.3%和5.4% (兩項合計占36.7%)。而在 “您覺得民主黨派參與政策制定使您的利益得到有效維護了嗎”一題的回答上,2.1%的人選擇了 “完全得到維護”,13.4%的人選擇了 “很大程度上得到維護”,67.6%的人選擇了“得到一定程度的維護”,三項合計占 83.1%;13.7%的人選擇了 “幾乎沒有得到維護”,3.2%的人選擇了 “完全沒有得到維護”,兩項合計占16.9%。據此,我們認為,我國民主黨派代表所聯系群體利益訴求方面比我們原來想象的做得更多一些,但這種客觀情況并未反映到黨派成員對黨派利益取向的主觀認知上來,所以,這說到底主要還是一個認識的問題,即對很多黨派成員而言,他們并不十分認同和接受 “民主黨派應該代表特定群體的利益”這樣一種觀念。

圖5 民主黨派在公共政策制定中對聯系對象的利益代表度

圖6 民主黨派代表和維護黨派成員利益的情況

五、簡單結論與思考

那么,在民主黨派的利益代表問題上,中國共產黨方面又是怎樣看的呢?接受我們訪談的某市統戰部副部長談了他的看法:“我們要求黨派體現特色,但民主黨派自己不這樣想。他們想跳出自己的特色去參政議政。現在很多黨派是從全民黨的角度在參政議政。而對我們統戰部而言,則竭力引導各黨派通過強化特色來參政議政。……中國共產黨會脫離群眾,民主黨派也會脫離群眾。你聯系的群眾是誰?他們有什么呼聲?你們有沒有反映過?民主黨派如果不能有效地反映各自所聯系的群體的利益,也存在脫離群眾的問題。中國共產黨協調各方的前提是各方利益、各方面要求都能在黨委、政府的面前得到反映,而各民主黨派所扮演的正是這樣一個利益溝通渠道的作用。目前黨派在參政議政過程中很少反映各自所聯系群眾的利益,更多關注的是社會熱點難點問題,但在這些問題上,由于缺乏相關的信息和人才,黨派參政很難做到前瞻性。很多問題還沒等黨派提出來,政府往往已經開始研究或已形成決策。”⑦當然,由于該次訪談的主要對象是民主黨派領導人及成員,因此,能直接反映中國共產黨方面對這一問題看法的信息和資料相對而言十分有限,不過,我們認為上面這位統戰部副部長的話也能從一定程度上反映出當前民主黨派發揮利益代表功能的狀況,而且其觀點對于民主黨派認識和處理與聯系對象之間的關系具有一定的啟發意義和參考價值。

首先,作為致力于促進國家發展的參政黨,民主黨派必須關注廣大人民的利益要求。但民主黨派的性質和特點,使之在維護社會整體利益的前提下,又要反映其所代表成員和聯系群眾的利益愿望,做到 “特殊性寓于公共性之中”。特別是在我國社會日益多樣化,新的社會階層不斷產生,而民主黨派又都已把他們作為發展對象,并且面臨要求擴大公民有序政治參與的情況下,更應當注意拓寬社會利益表達渠道,把各種力量納入到自己的視野中來。民主黨派也只有聯系反映社會不同方面的意見和要求,才 “能夠對于我們黨提供一種單靠黨員所不容易提供的監督,能夠發現我們工作中的一些我們所沒有發現的錯誤和缺點”[13]。民主黨派代表部分人的利益,并不表示其是利益集團的代表或者說其本身就變成了利益集團。民主黨派所代表的 “部分”是構成 “整體”的 “部分”,而非對抗 “整體”的 “部分”。關鍵是在 “特殊性”和 “公共性”之間找到一個合理的平衡點。

其次,戰略思維要求我們講辯證法,要求我們系統、全面、聯系地看待事務和處理關系。但當我們思考具體路徑和對策的時候,必須針對現狀對所有要素作出排序,找出其中關鍵的癥結所在,搞清楚這些要素中到底什么東西多了,什么東西少了。就像和面一樣,面多了加水,水多了加面。那么,民主黨派發揮利益代表功能,當然必須兼顧整體和局部、共性和個性,但是從目前的現狀來看,到底是什么多了,什么少了?我們認為,不是整體少局部多,不是共性少個性多,恰恰相反,是整體多局部少,共性多個性少,而這對于保證和擴大中國政黨制度的包容性是很不利的。如果我們對現狀的判斷是這樣的話,那么當我們思考和研究民主黨派與其社會基礎的關系及其利益代表功能的改進和優化路徑時,即在堅持利益代表的公共性的前提下,當前民主黨派要更加注重代表和表達黨派成員及所聯系群眾的合法利益。

最后,民主黨派為了能更好地發揮利益代表功能,必須加強代表機制的建設。其中,非常關鍵的是要建立一個高效的利益綜合機制。迪韋爾熱在論述政黨與民意的關系時,將原始民意比作 “惰性的面團”,將政黨比作 “酵母”,認為 “原始民意這塊惰性的面團如果沒有政黨這個酵母的話,也是變不了什么花樣的”。“政黨令到個人的意見明確化,政黨豐富和發展了民意,政黨同時也強化了民意,在政黨出現之前,民意往往都是猶豫的,它被其他力量所分割,被打上官式的印記,但民意通過一個組織而表達之后,它就具有權威性和肯定性。政黨更將民意穩定化起來,沒有政黨的話,民意是變幻莫測的,是搖擺不定的,是經常變易的。……政黨還尋求凝聚民意,它為民意這個無形的和混沌一片的東西提供了一個骨架;最后,政黨還將相近的民意集中起來,它將個人之間的意見差異減少了。”[3]328筆者認為,迪韋爾熱對政黨與民意關系的這一論述和判斷是具有普遍意義的。對中國民主黨派而言,既要搞清楚不同階層、不同方面的民眾各自具體的利益,更要搞清楚聯系對象的整體利益,乃至社會的整體利益;既要搞清楚什么是民眾的眼前利益,更要搞清楚什么是社會的長遠利益,在參政議政時能做到把握全局。在此基礎上形成本黨派的政策主張和建議,并進入政治系統,影響政策制定。

注釋:

①林偉認為,在經濟不發達地區,不應過分強調民主黨派在弱勢群體以及公共利益方面的代表性,而是在滿足黨派成員及其所聯系群眾利益的基礎上,再考慮其他群眾的利益和公共利益;而在經濟較為發達的地區,民主黨派成員自身利益已經得到維護,在這種情況下強調民主黨派的利他性和全局性才是合乎情理的事情。盡管對這一觀點,筆者并不十分認同,但對于將區域發展的差異性和不平衡性作為影響因素納入對民主黨派代表性的考察和研究,確實有一定的啟發意義。參見林偉.廣東省民主黨派代表性問題的原因及其對策的實證分析[J].重慶社會主義學院學報,2013(2).

②或者可以這么說,學者們在利益代表問題上的分歧主要是對民主黨派利益代表的特殊性與公共性之間的關系有不同的理解。

③具體對象主要有以下幾類:民主黨派基層組織負責人;民主黨派省委委員;參政議政專委會成員;政協委員;人大代表;特約人員;擔任政府實職的黨派成員等。

④引用2005年至2008年的問卷調查數據時,會特別予以說明。如無說明,均為國家課題問卷調查的數據。

⑤2011年的數據為當年政協全體會議提交的提案數量。

⑥根據中央統戰部、全國工商聯、中國民(私)營企業研究會2005年共同組織的一次調查顯示,在我國私營企業主中,中共黨員的比例高達33.9%。2012年12月18日,中國社科院發布的2013年《社會藍皮書》中的一份報告顯示,近年來,私營企業主在經濟分化中,加強了政治追求,具有共產黨員身份的人所占比重已達1/3左右,且有資產規模越大,共產黨員占比越高的趨勢。調查數據顯示,相比起加入民主黨派,私營企業主加入中國共產黨的意愿更為強烈。

⑦ “政黨互動中參政黨能力建設機制研究”課題訪談記錄,2006年9月。

⑧在2005年課題問卷調查中,在“您覺得當前貴黨派在參政過程中主要代表的是誰的利益”這一問題的回答上,51.1%的民主黨派成員選擇了“人民群眾的共同利益”,3.9%的人選擇了“沒有明確的利益代表傾向”,只有16.6%的人選擇了“代表本黨派所聯系的群體的利益”,還有極少數人選擇了 “黨派成員的利益”、“向黨派提供贊助和活動經費的人的利益”、“黨派領導人的利益”及“其他”。

⑨當然,我們在這里僅是就數量而言,沒有考慮提案所反映的利益訴求本身的內容和質量問題。

[1]西摩·馬丁·李普塞特.一致與沖突[M].上海:上海人民出版社,1995:133-215.

[2]Russell Dalton,Scott Flanagan and Paul Beck.Electoral Change in Advanced Industrial Democracies:Realignment or Dealignment[M].NJ:Princeton University Press,1984:8.

[3]莫里斯·迪韋爾熱.政黨概論[M].香港:青文文化事業有限公司,1991.

[4]Otto Kirchheimer.The Transformation of Western Europe Party System[M]//J.Lapalombara,M.Weiner.Political parties andPolitical Development.NJ:Princeton University Press,1966:166.

[5]Herbert Kitschelt.Movement parties[M]//Richard S.Katz,William Crotty.Handbook of Party Politics.London:Sage Publications,2006:278-290.

[6]李金河,黃天柱.夯實基礎扎根社會——“參政黨的社會基礎和社會功能”理論研討會綜述[J].中央社會主義學院學報,2013(1):42-45.

[7]任士敏.民主黨派社會基礎的歷史考察[J].江蘇省社會主義學院學報,2012(1):34-41.

[8]黃天柱.參政黨的利益代表功能與和諧社會構建[J].江蘇省社會主義學院學報,2007(1):17-20.

[9]袁廷華.論民主黨派政治參與的雙重功能[J].中央社會主義學院學報,2007(6):16-19.

[10]朱世海.協助代表人民利益——關于民主黨派代表性問題的實證研究[J].探索,2009(4):69-72.

[11]浦興祖.現有政治實體與新生社會階層的“對接”——關于民主黨派社會基礎的一點思考[J].上海市社會主義學院學報,2007(3):31-33.

[12]沈遠新.國外執政黨代表機制研究[M].北京:首都師范大學出版社,2003:4.

[13]鄧小平文選(第一卷)[M].北京:人民出版社,1994:225.

(責任編輯:周鳳)

10.3969/J.ISSN.1672-0911.2015.02.034

D665

A

1672-0911(2015)02-0034-08

2011-2012年度全國社院系統立項課題“政黨代表性視野下民主黨派社會基礎的實證研究”(項目編號:XT201122);2009年度國家社科基金項目 《民主黨派參與公共政策制定的實效性研究》(項目編號:09BZZ020)。

2015-01-23

黃天柱 (1979-),男,浙江省社會主義學院副研究員,復旦大學統戰理論研究基地兼職研究員,復旦大學國際關系與公共事務學院博士生。