清代地方立法研究

——以清代禁毀戲劇法律為中心的考察

朱珺

清代地方立法研究

——以清代禁毀戲劇法律為中心的考察

朱珺[1]

雖然法律史學界已經在古代是否存在地方立法這一問題上基本達成共識,關于古代地方立法的研究也越來越多,但是目前的研究尚不夠深入細致,沒有進一步挖掘古代地方立法的背后蘊含的經濟、文化、社會因素。清代的地方立法數量眾多,立法技術成熟完善。筆者將選取清代地方制定頒布的禁毀戲劇法律為研究對象,嘗試揭示清代地方立法的特點,并深入分析文化意蘊。

地方立法;人存政舉;法律多元;清代

一、古代地方立法的定義及相關學術研究回顧

目前,關于古代中國地方法律的研究還較少,地方立法的程序,地方法律的形式、效力,地方法律的作用功能等問題,還存在一定的爭議。筆者認為,古代中國存在地方立法。理由如下:

第一,古代官僚制度決定了各級地方官員有一定的權限。以清代為例,清代領土廣闊,皇帝要依靠各級官員治理如此寬廣的土地與如此眾多的人口,必須賦予地方官員一定的便宜行事權力。清代的總督“掌綜治軍民,統轄文武,考核官吏,修飭封疆”[1]《清朝通志》,卷六十九,《職官》六。,巡撫“掌宣布德意,撫安齊民,修明政刑,興革利弊”[2]《清朝通志》,卷六十九,《職官》六。,知縣“掌一縣治理,決訟斷辟,勸農賑貧,討猾除奸,興養立教。凡貢士、讀法、養老、祀神,靡所不綜”[3]《清史稿》,卷一百一十六。。

有學者指出,既然中央不可能對地方事務不分巨細地進行干預,事實上也就不可能完全剝奪地方政府的立法權。在當時的體制下,清代的地方長官仍然能夠在其權力范圍內以為政之名,行立法之實,對中央立法進行解釋甚至變通。[4]王志強:《清代的地方法規》,載王志強《法律多元視角下的清代國家法》,北京:北京大學出版社,2003年,第62頁。

第二,中國傳統文化假設為官者具有一定的德與才。縱觀古代的選舉制度,無論是察舉制還是科舉制,被選拔任用的人都必須具備一定的道德品質。盡管不同層級的官員擁有的德性、情理不一,但中國文化中這樣一種假設,成為官員的人都具有儒家的君子式人格,他們可以對本轄區的民眾進行教化、管理,而發布法律政令正是實現教化與管理的重要手段。

第三,地方官員制定、發布的文件具有“法”的性質。爭論古代中國是否存在地方立法的問題,前提是如何定義“法”。法家認為,“法者,編著之圖籍,設之于官府,而布之于百姓者也”[5]《韓非子·難三》。。如果將“法”視為一種規范,那么,規定了應禁止的行為以及該行為的法律后果的都屬于“法”。從這個意義上說,盡管古代中國沒有像現代法治國家一樣明確賦予地方立法權,但是古代各級地方政府和長官頒布的法規和政令,無論是性質上還是功能上都屬于“法”,是國家法律的有機組成部分。

楊一凡認為,古代地方法律體系是由朝廷就某一地區特定事務管理制定的特別法、縣以上各級地方官府或長官發布的各種形式的地方法律構成的。[6]楊一凡:《重新認識中國法律史》,北京:社會科學文獻出版社,2013年,第6頁。筆者認為,楊先生對古代地方立法的概念界定較為合理。本文研究的清代地方立法,是此種意義上的法律,即清代地方政府針對本轄區的具體事務自主制定的相關法律法規。

地方立法在中國古代出現較早,《睡虎地秦墓竹簡》中的《語書》,是秦統一中國前秦國南郡守騰下發給縣、道嗇夫的告諭文書,屬于地方政令性質。這說明由地方長官發布政令的做法,至遲在戰國時期就已存在。從漢代至明清,為了把朝廷法律貫徹到基層,歷代地方官和長官在不與朝廷法律相抵觸的前提下,從其管轄地區的實際出發,運用條教、書、記、約束、條約、告示、檄文、禁約等各種形式,頒布了大量的富有因地制宜特色的法規、政令和其他規范性文件。古代地方立法發揮著補充和輔助國家法律實施的功能,只有把朝廷立法與地方立法結合研究,才能全面地揭示中國古代法律體系的全貌。

地方立法作為朝廷立法的補充,在國家法律體系中占有重要地位。以官府或地方長官名義發布的法令、法規,大多是運用榜文、告示的形式公布于眾的。榜文、告示通常是張貼或懸掛在道路四通八達或人口密集之處,以便及時讓更多的百姓知曉。另外,有一些榜文、告示是專立針對諸如吏胥、兵丁和書生等特定的群體發布的,這類榜文、告示通常是在被告知的對象所在地公告或張貼的。還有一些榜文、告示是刻于石碑之上的,要求人們永久銘記和格守。[1]楊一凡、王旭編:《古代榜文告示匯存》,北京:社會科學文獻出版社,2006年,第3—4頁。

明代在法律體系建設上的一個重大發展,是加強了地方立法,形成了以條約為重要法律形式的地方法律體系。[2]楊一凡:《重新認識中國法律史》,北京:社會科學文獻出版社,2013年,第24頁。從明代中葉至清末,地方立法出現了前所未有的繁榮,其法律形式之健全,發布的法規、政令數量之多,都是前朝無法比擬的。

近年來,隨著法律史學界對古代地方立法的相關研究增多,對古代地方法制有了新的認識。[3]相關研究,參見王志強《清代的地方法規》,載王志強《法律多元視角下的清代國家法》,北京:北京大學出版社,2003年,第19—49頁;王志強《論清代條例中的地區性特別法》,《復旦學報(社會科學版)》2000年第2期;王志強《中國傳統法的地域性論略》,《復旦學報(社會科學版)》2002年第3期;關志國《清代地方法律形式探析》,載楊一凡主編《中國古代法律形式研究》,北京:社會科學文獻出版社,2011年,第561—578頁;蘇亦工《明清律典與條例》,北京:中國政法大學出版社,1999年;劉篤才《中國古代地方法制的功能結構與發展》,《北方法學》2012年第1期;楊一凡:《重新認識中國法律史》,北京:社會科學文獻出版社,2013年;徐忠明:《地方法制研究的視角與方法》,《法治論壇》2010年第1期。清代地方立法數量眾多,成為學者們關注的重點。有的研究分析了清代地方立法體制、清代地方法律的主要形式及載體,[1]參見關志國《清代地方法律形式探析》,載楊一凡主編《中國古代法律形式研究》,北京:社會科學文獻出版社,2011年,第561—578頁。還有的研究選取某一地區的地方立法進行個案研究,關注地域差異,以及民族、宗族等因素而致的中國傳統法律文化的多元性與異質性。[2]參見白京蘭《一體與多元:清代新疆法律研究》,北京:中國政法大學出版社,2013年。然而,目前的研究對清代地方立法的探討還略嫌粗疏,實證式、具體式、微觀式的研究并不充足。已有的研究通常基于宏觀式、總括式的視角,而非以某一文本,或某一問題等比較細致的角度來進行分析、論述;研究的方法多是法律教義學、法律解釋學,缺乏對法律背后的社會、文化因素的關照。

本文將通過分析清代地方頒布的禁毀戲劇法律,探討清代地方立法的特點以及地方立法與中央立法的差異與背離,并分析造成這種差異的原因。在此基礎上嘗試揭示清代地方立法的內在意蘊。

二、清代地方禁毀戲劇立法

《大清律例》對于演戲、觀戲行為進行了規制,具體條文如下:

凡樂人搬做雜劇戲文,不許妝扮歷代帝王后妃,及先圣先賢、忠臣烈士神像,違者,杖一百。官民之家,容令妝扮者,與同罪。其神仙道扮及義夫、節婦、孝子、順孫、勸人為善者,不在禁限。[3]《大清律例》,卷三十四。

凡坊肆市買一應淫詞小說,在內交與八旗都統、都察院、順天府,在外交督撫等,轉行所屬官棄嚴禁,務搜板書,盡行銷毀。有仍行造作刻印者,系官,革職;軍民,杖一百,流三千里。市賣者,杖一百,徒三年;買看者,杖一百。該管官棄,不行查出者,交與該部,按次數分別議處。仍不準借端出首訛作。[4]《大清律例》,卷二十三。

城市鄉村,如有當街搭臺懸燈,唱演夜戲者,將為首之人,照違制律,杖一百,枷號一個月。不行查拿之地方保甲,照不應重律,杖八十。不實力奉行之文武各官,交部議處。若鄉保人等,有借端勒索者,照索作例治罪。”[1]《大清律例》,卷三十四。

若軍民裝扮神像,鳴鑼擊鼓,迎神賽會者,杖一百。罪坐為首之人。里長知而不首者,各答四十。其民間春秋義社,以行祈報者,不在此限。[2]《大清律例》,卷十六。

《大清律例》中禁戲的條文比較簡單抽象,在法律實踐中,還需要配套的細則。戲劇發展到清代,已經產生了相當多的劇種,中央制定的法律不可能一一規定,此時需要地方性法律來進行規制。

有清一代,各地地方官員以告示、條約、禁約、章程等形式發布了大量關于禁戲的地方性法律,以推動《大清律例》相關條款落到實處。

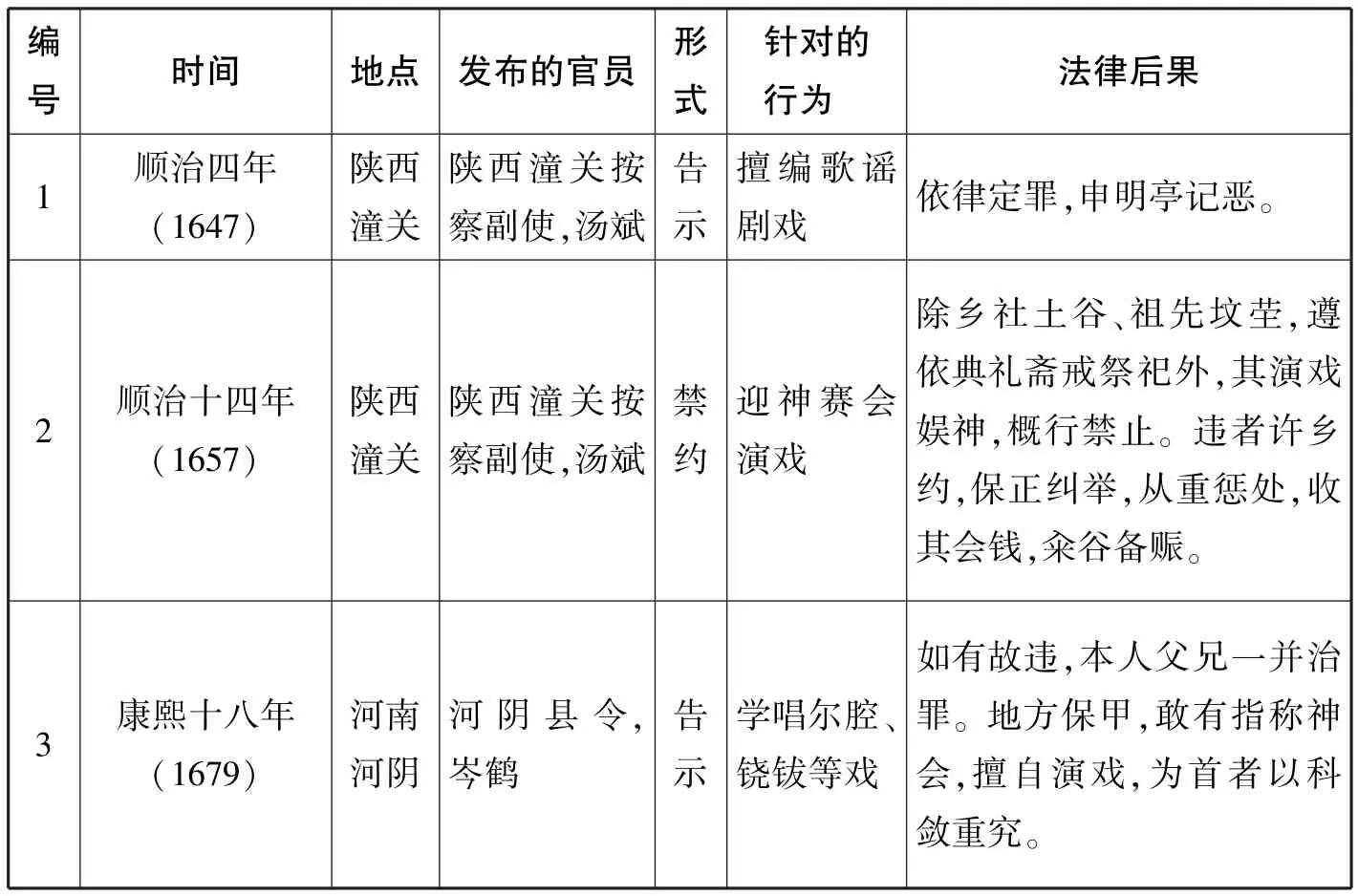

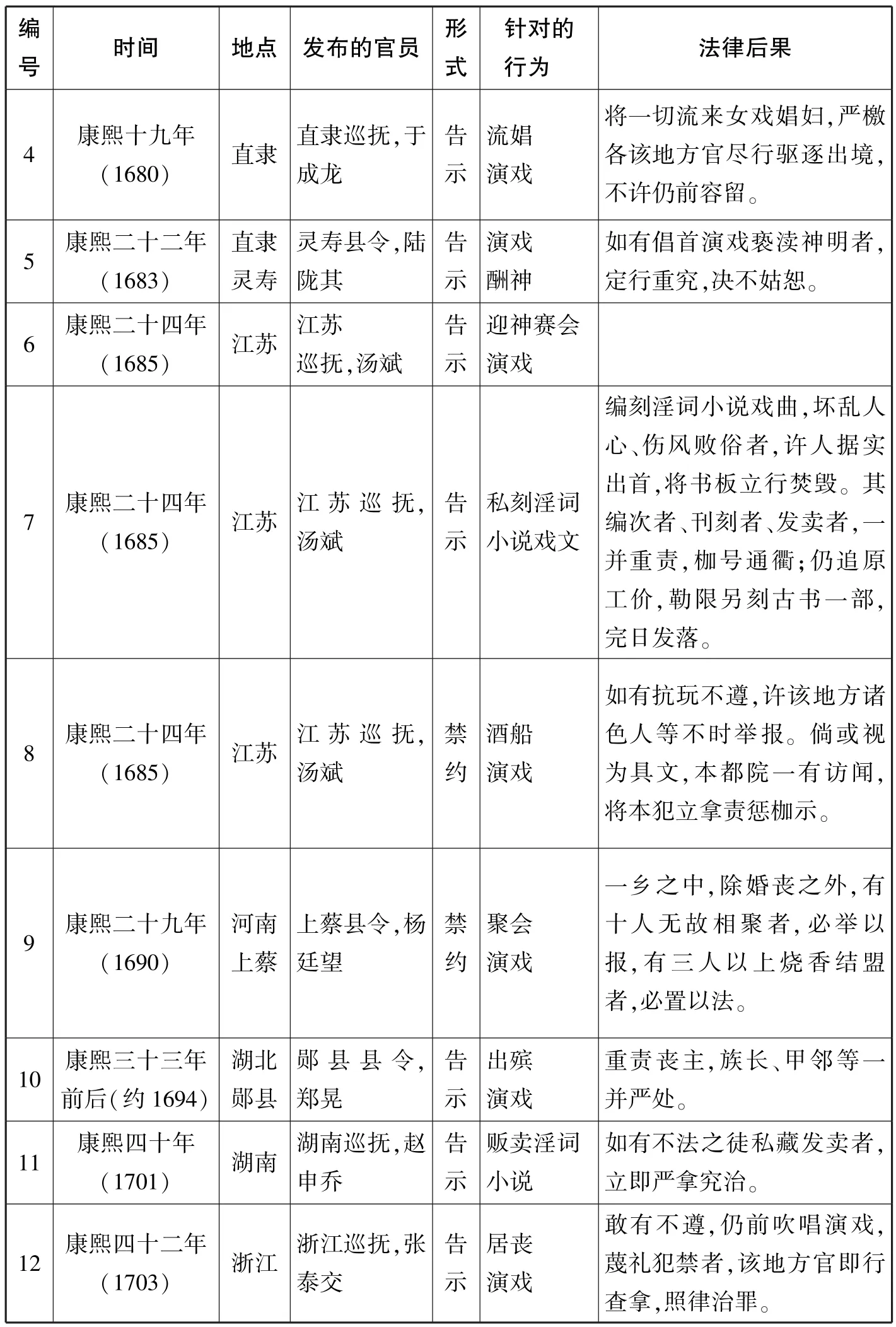

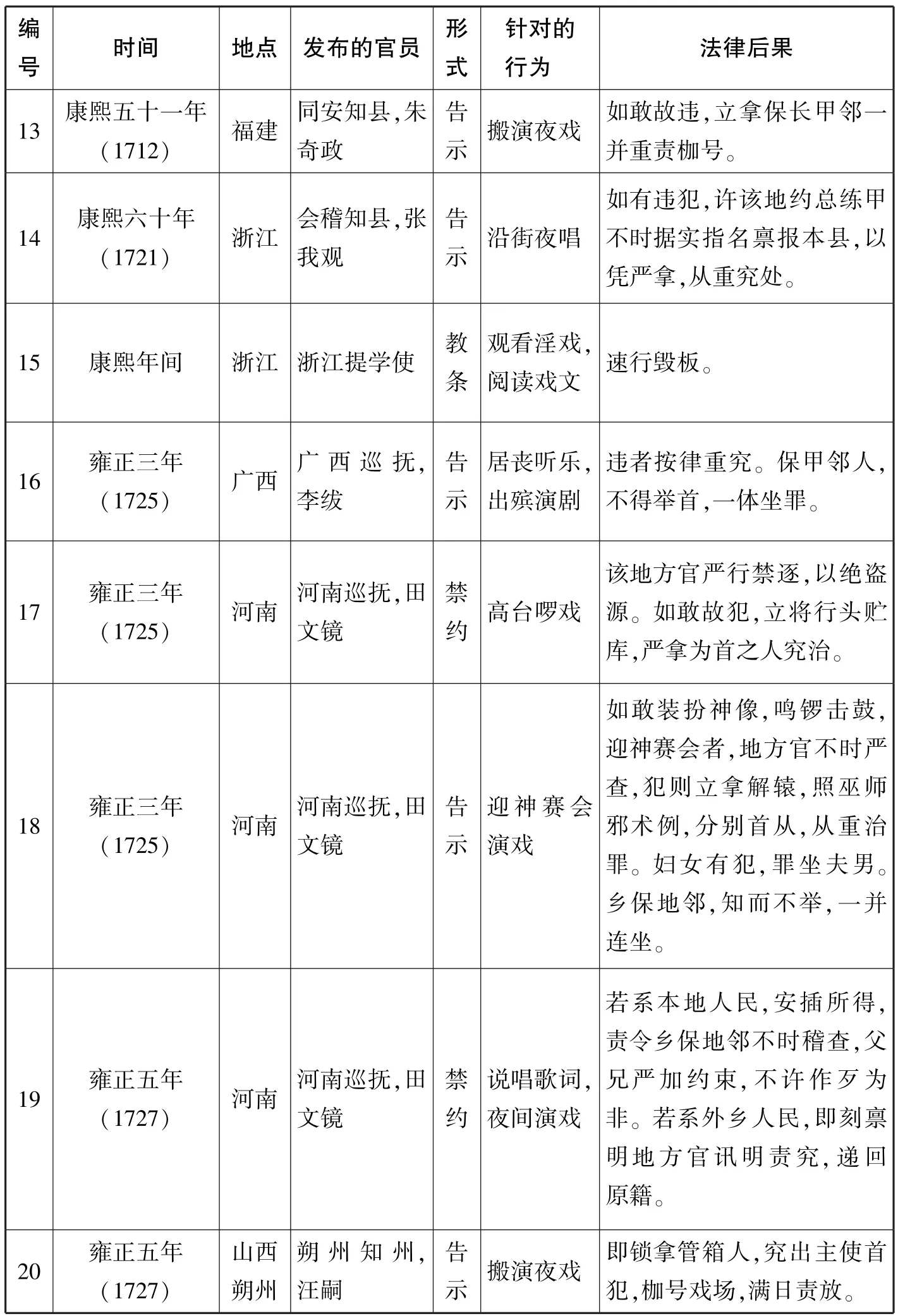

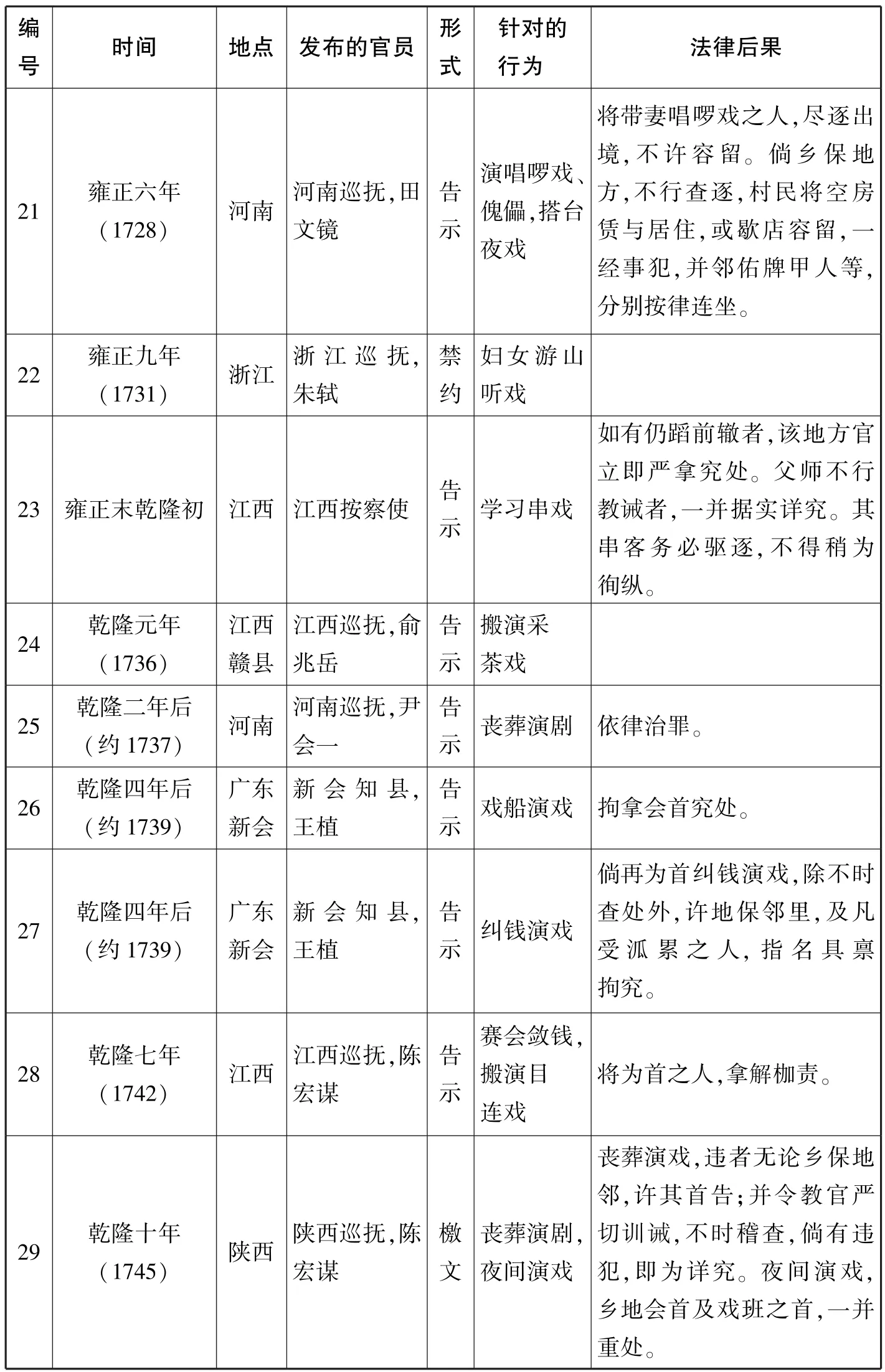

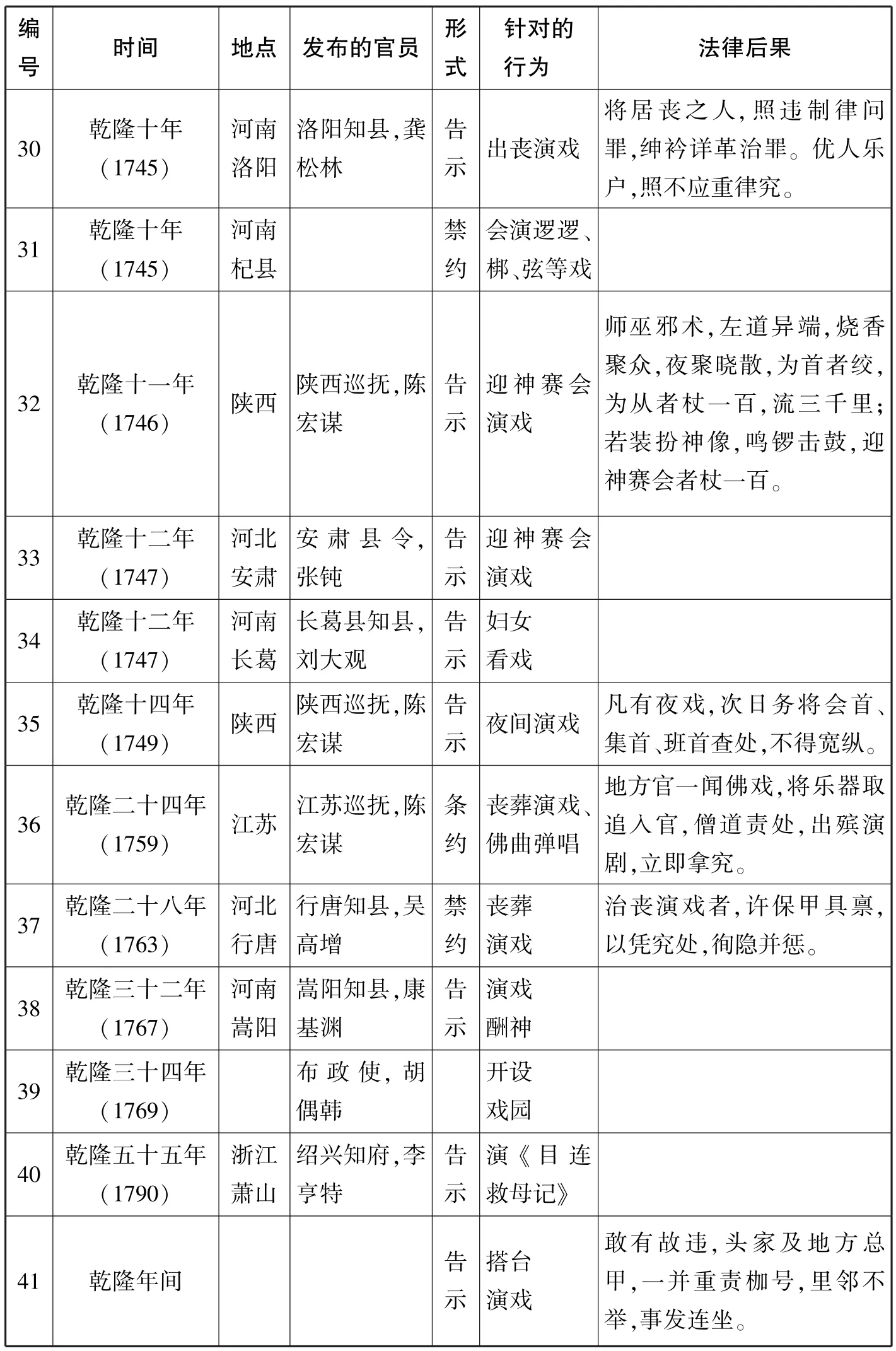

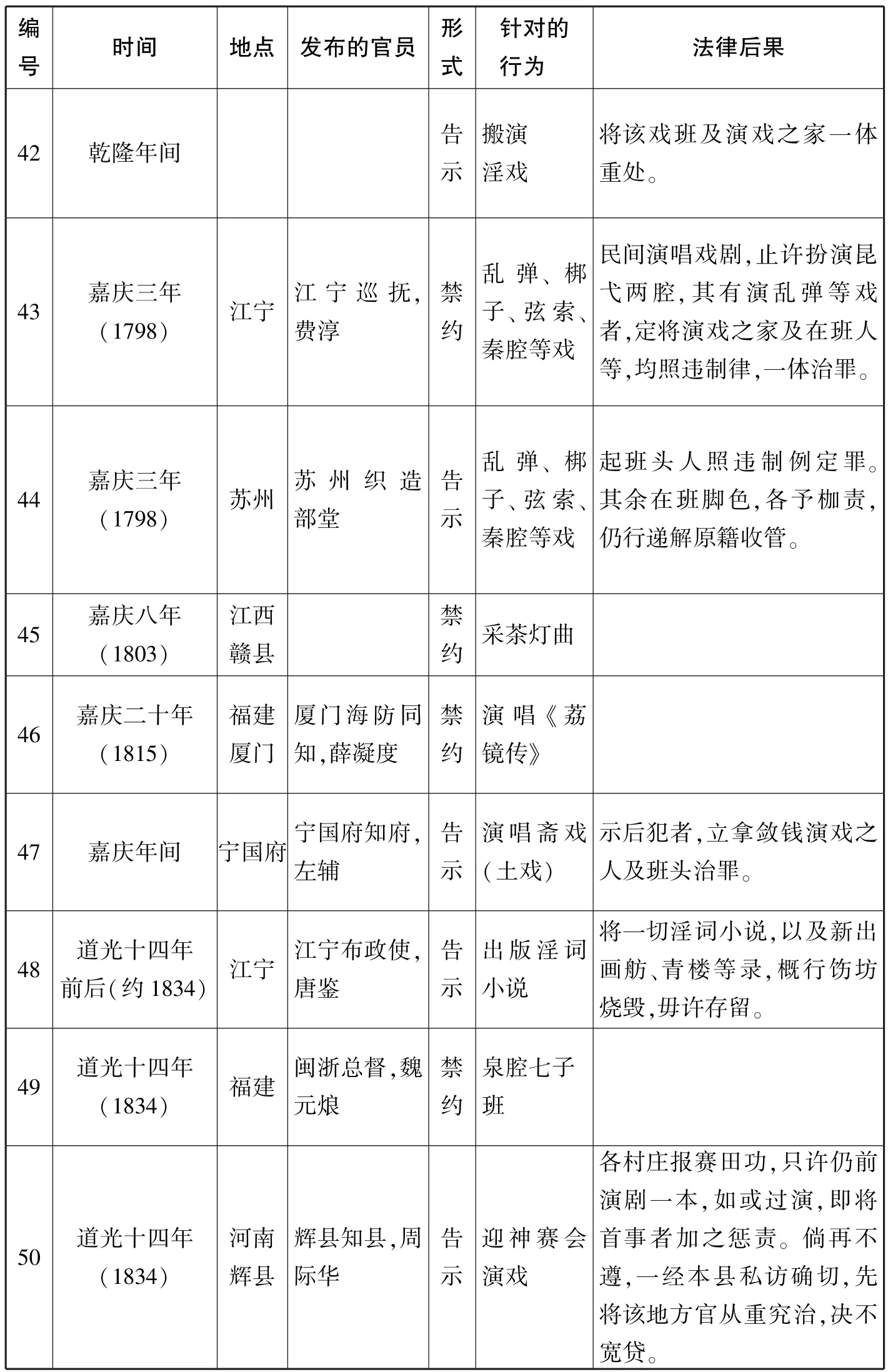

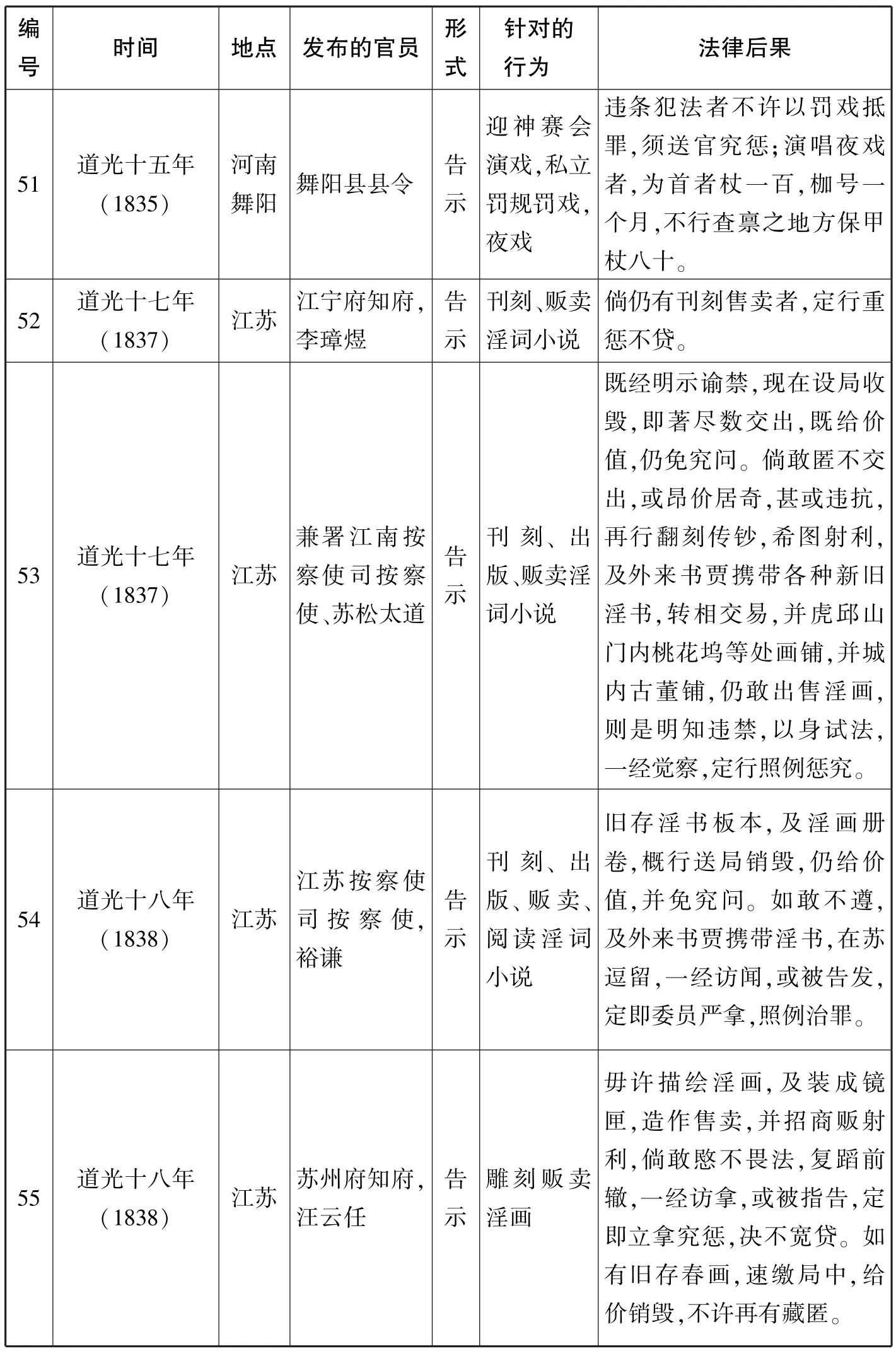

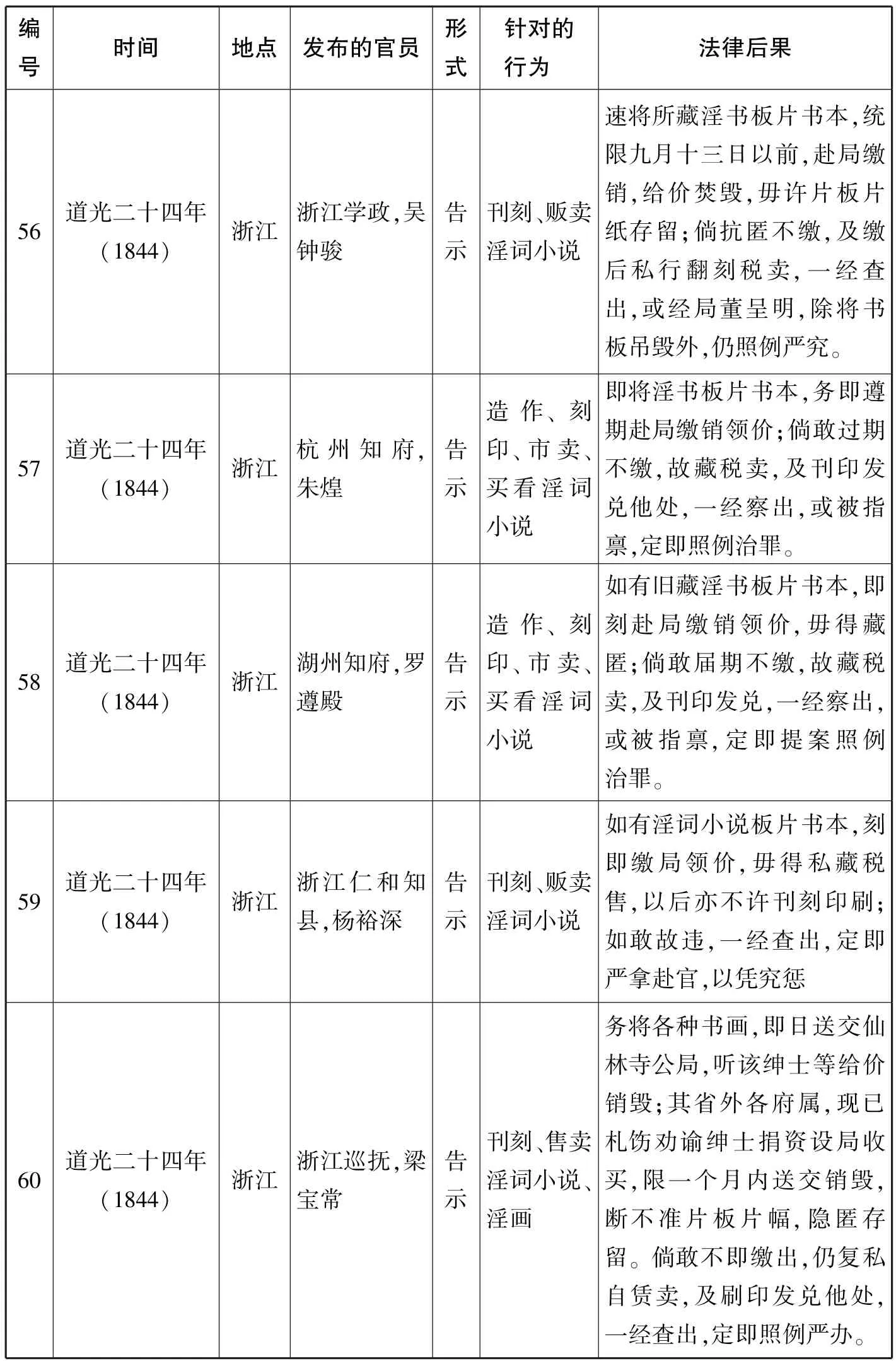

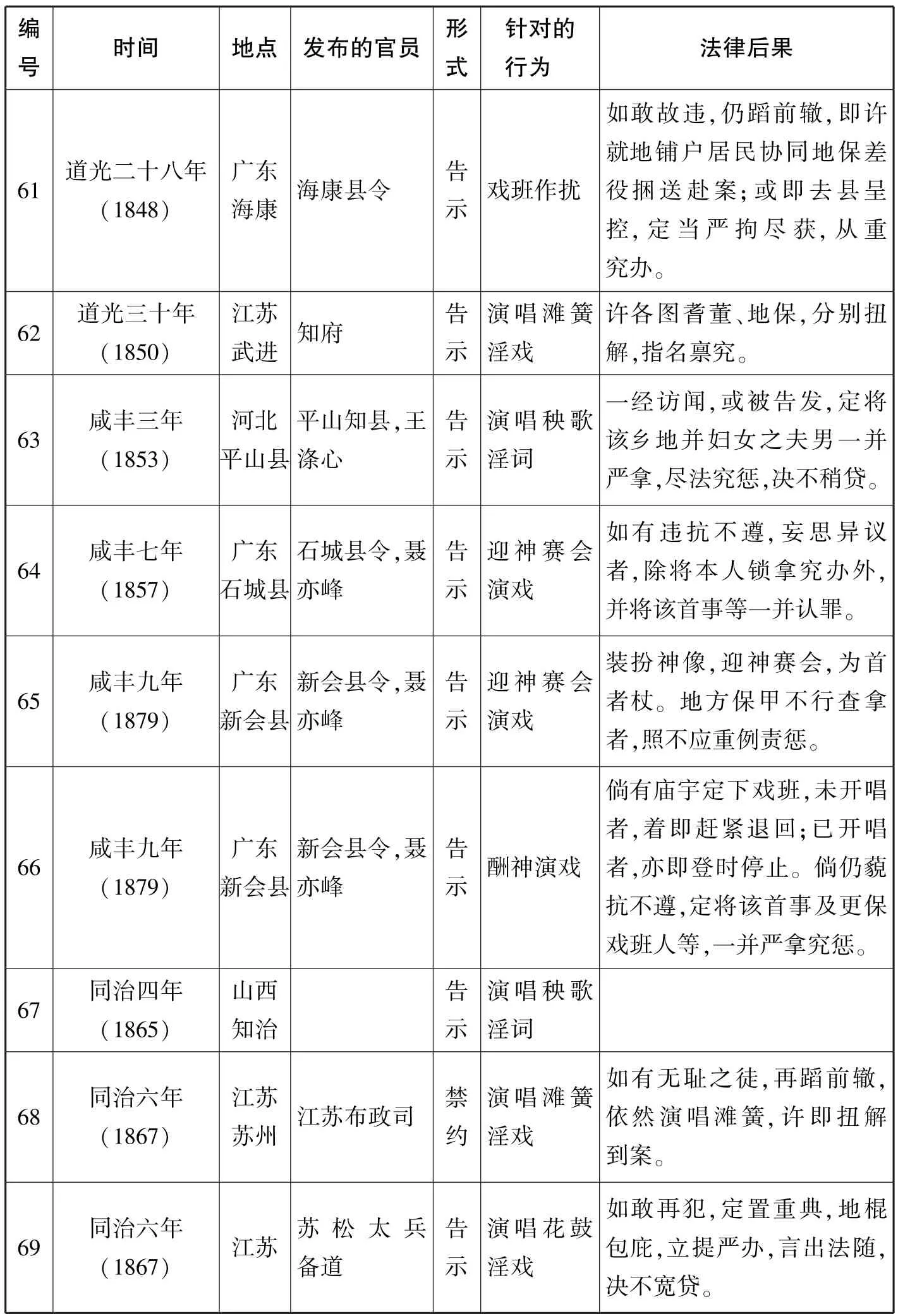

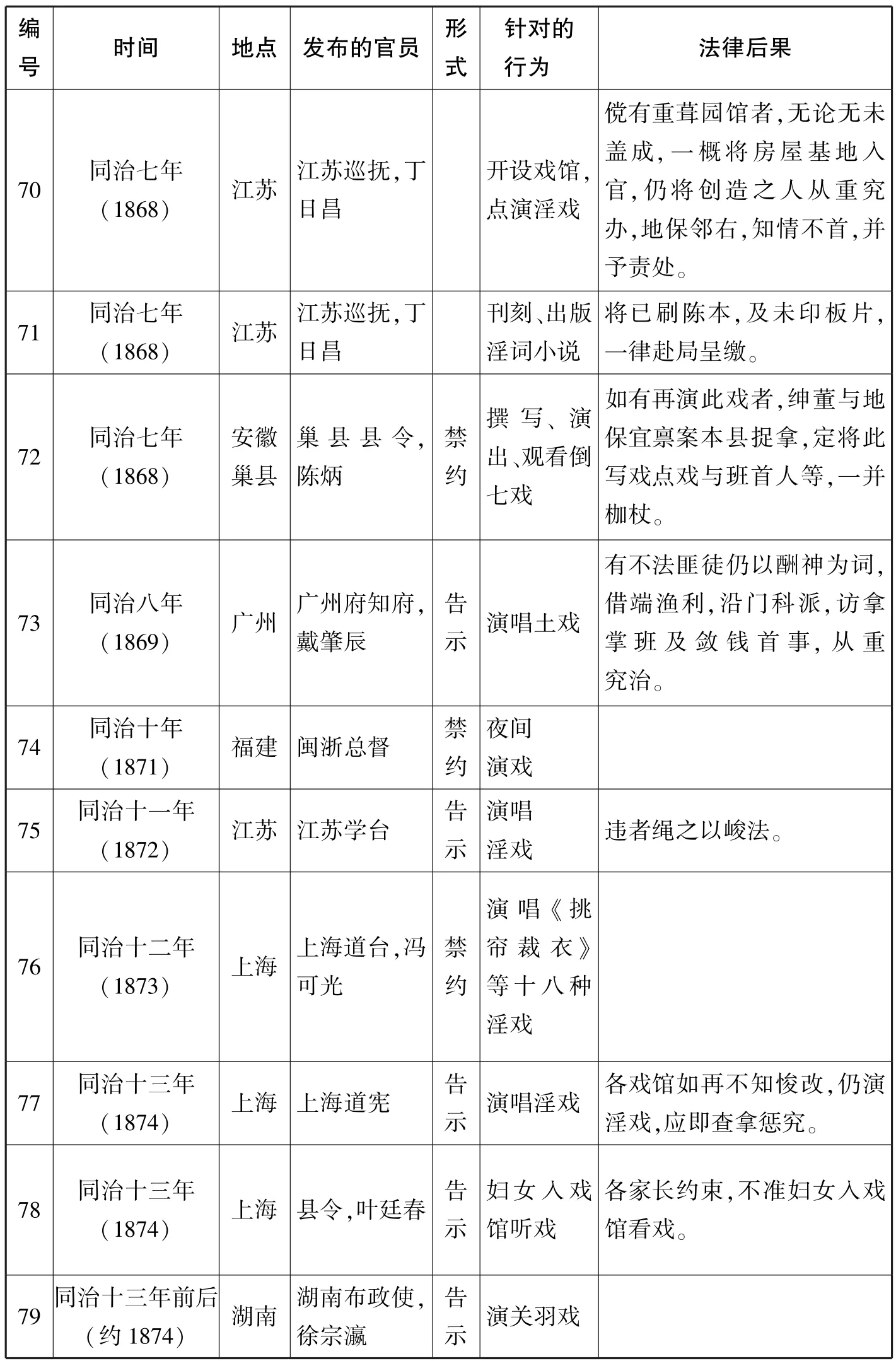

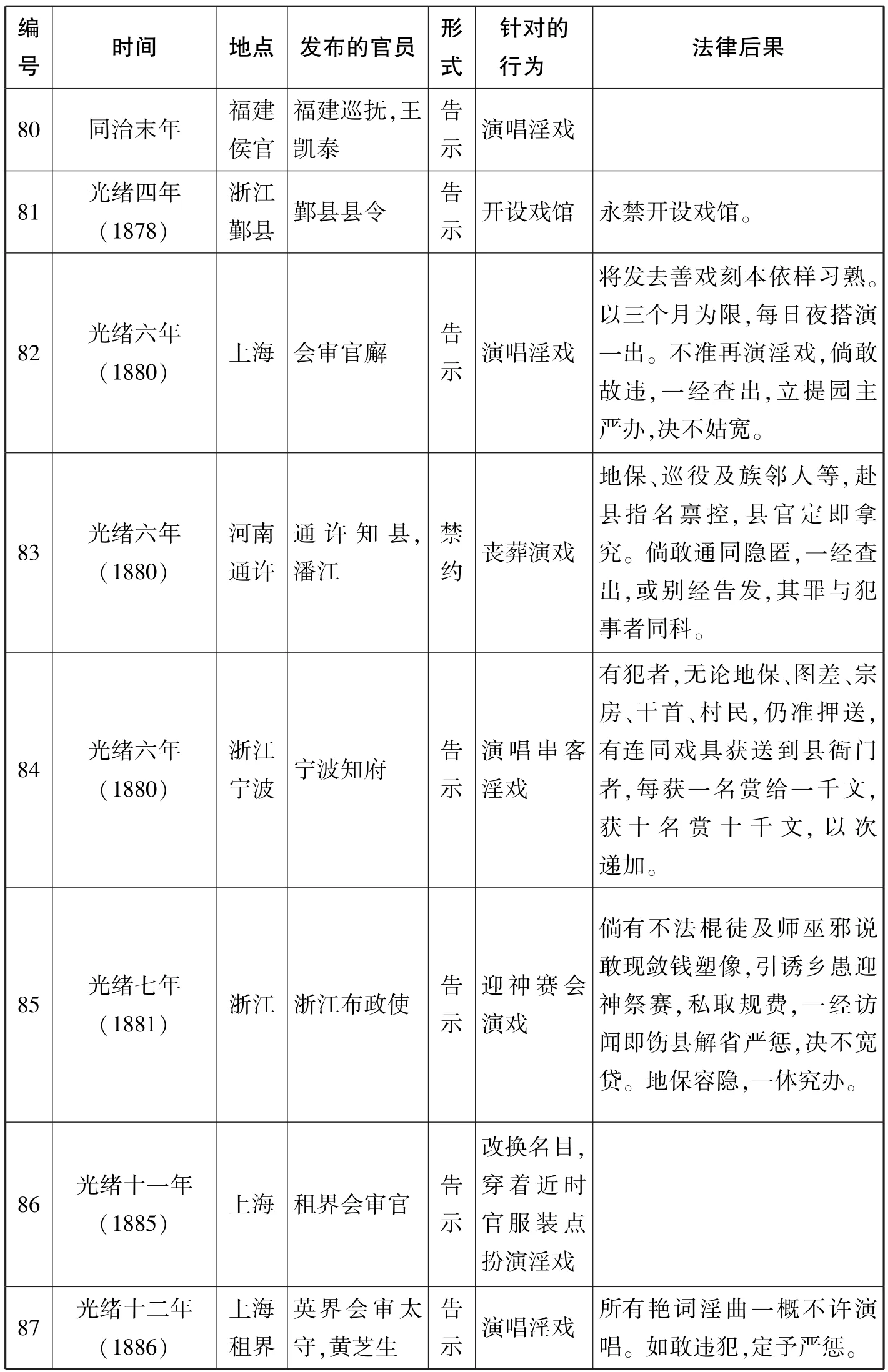

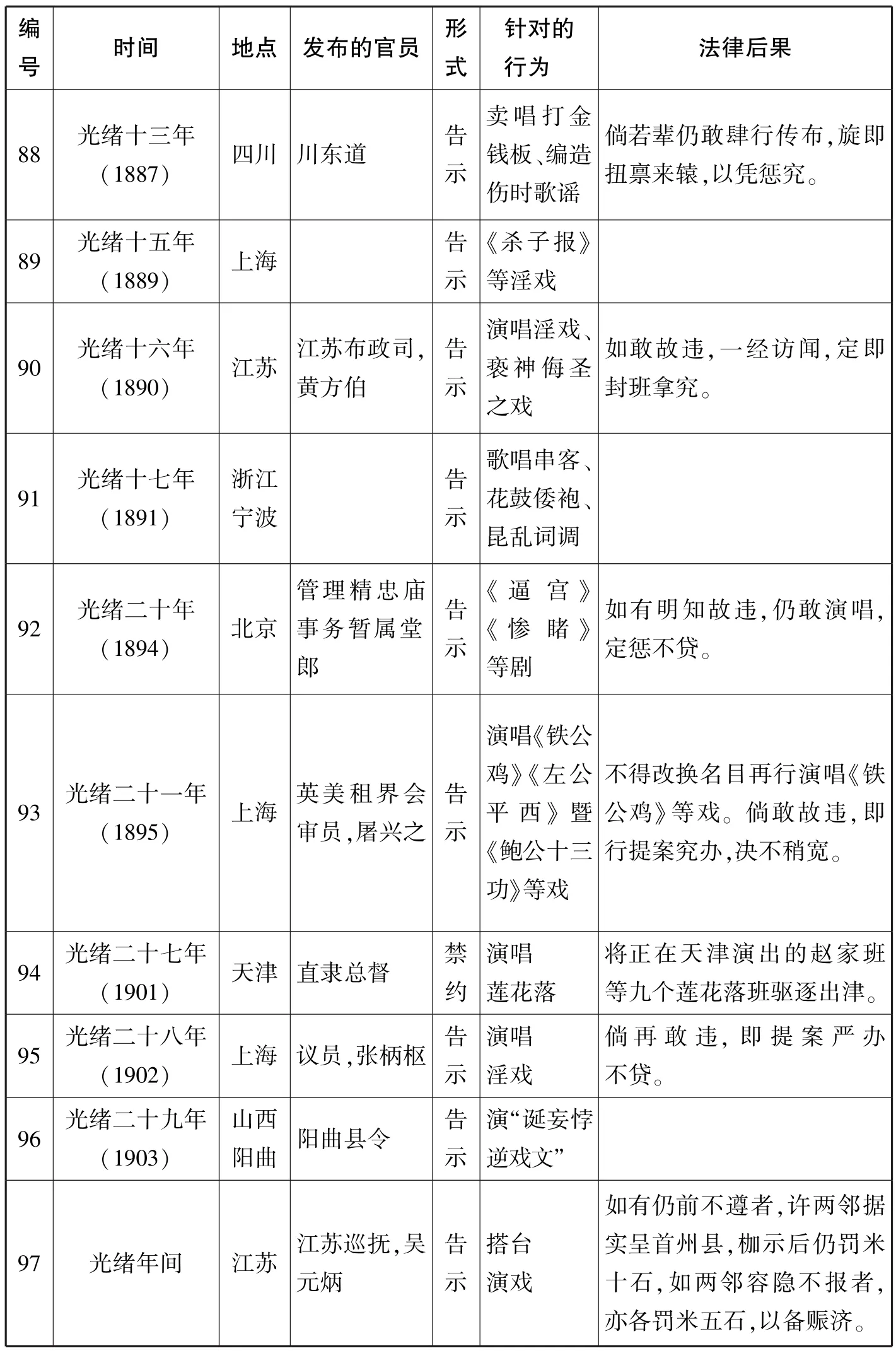

清代各地發布的禁戲法律法規及其內容,可參見下表。

表1 清代地方禁毀戲劇法律

續表

續表

續表

續表

續表

續表

續表

續表

續表

續表

續表

續表

從上表可以看出,有清一代,隨著地方法制的興起,各地區更是涌現出大量的禁戲法律:從時間上看,地方禁戲法律遍及清軍入關以后從順治到宣統各朝;從地域上看,除東北地區(滿人的居住地,入關前滿人并未到接觸到漢人的戲劇,故戲劇對該地區的影響相對較弱)以外,各地都曾發布禁毀戲劇的法律政令;從內容上看,地方頒布的禁戲法律覆蓋了《大清律例》所規定的禁演侮辱皇帝先圣戲劇、禁止觀看傳播淫戲、禁止夜戲、禁止迎神賽會演戲等內容,而且更加細致、復雜。

清代地方法律的制定者為通常為巡撫提督、按察使、布政使、縣令知事、學臺道臺等。往往由師爺代為起草。清代的告示有大致固定的格式,師爺容易掌握,熟練起草。

三、清代地方立法與中央立法的差異

(一)針對的行為不同

清代中央制定的禁毀法律主要對以下幾種演戲、觀戲行為進行規制:

第一,侮辱先王、圣人、先賢的戲劇。禁演侮辱皇族的戲劇,是維護皇權的需要。圣人、賢人是國家樹立的正面形象,也不可以侮辱,因此清代曾多次禁演關羽戲、孔子戲。

第二,政治戲。清代注重查禁演宋、金、元代故事的戲劇,以及明代建文建國之事的戲劇,害怕此類戲劇影射本朝政治。

第三,武戲。最常見的是水滸戲。清代統治者對于人民起義、暴亂非常警覺。武戲中使用真刀真槍,演戲的人習武,可能成為某些叛亂組織的溫床,故立法禁之。

清代地方官員的主要任務是教化,正人心端風俗,所以地方法律最為關注的是淫戲。上表統計的清代地方禁戲法律中,有43條是禁演淫戲的立法。

地方法律規制的重點還有迎神賽會演戲。清代迎神賽會非常普遍,而且規模龐大,參與人數眾多。迎神賽會演戲可能會引起賭博、盜竊、訴訟等問題。上表統計的清代地方禁戲法律中,有18條規范是針對迎神賽會演戲的立法。

(二)形式不同

清代中央立法通常以律、例、會典、詔諭等形式。

清代地方法律的形式多樣,包括告示、條約、章程、規條等。有學者已經對這幾種地方法律形式的特征、作用進行了分析說明。[1]參見關志國《清代地方法律形式探析》,載楊一凡主編《中國古代法律形式研究》,北京:社會科學文獻出版社,2011年,第561—578頁。清代地方禁戲法律主要面向百姓發布,絕大部分采用告示的形式。地方法律的各種形式中,告示禁約是歷代官員制定“土政策”最常見、最重要的形式。這在有過仕宦或幕友經歷的清人文集中俯拾皆是。告示也稱為“示諭”“告諭”等。一般認為,“告示是清代各級衙門針對時弊或某種具體事項,向百姓或特定的社會群體公開發布的文書。就其內容和功能而言,告示大體可分為兩類:一是以告諭、教化為宗旨。內容是指陳時弊、申明綱常禮教和治國之道,意在使人知所警覺。二是重申國家法律和公布地方政府制定的政令、法令,要求臣民一體遵守。后一類告示具有法律的規范性和強制性,其作為有法律效力的文書,是國家法律體系的有機組成部分,也是古代的法律形式之一”[1]關志國:《清代地方法律形式探析》,第569頁。。清代地方官員頒布的《禁賽會演戲告諭》《嚴禁私刻淫詞小說戲文告諭》《嚴禁演戲告示》等即此類告示。

條約也是清代地方禁戲法律的常見形式。康熙年間陸壽名、韓訥輯《治安文獻》載:“條約者,舉每部之大綱,而兼總條貫之文也。或諭之通都,或刊之策首,或徑自頒行,或請于上而后行,以其不專一款,故不敢混諸告諭條議中,而特冠簡端,俘閱者知其事之大凡云爾。亦有列款上陳,而仍舊諸條議稟揭中者,則以其為專舉一端之言,非有所錯雜于其間也。”[2](清)陸壽名、韓訥:《治安文獻》,卷一。

條約可以分為綜合性條約、專門性條約。清代地方綜合性條約多為官員上任伊始頒布的施政方針,內容全面,涉及該轄區的基本政務,《到任條約》即該種綜合性條約。有的綜合性條約涉及端風俗的內容會對百姓的演戲、觀戲活動進行規制。清代地方政府更多的是制定針對某一方面政務的專門條約,清代地方禁戲立法往往采用專門性條約的形式,例如乾隆二十四年(1759)江蘇巡撫陳宏謀發布的《風俗條約》,其內容包括禁止喪葬演戲、賽會百戲。[3](清)陳宏謀:《培遠堂偶存稿·文檄》,卷四十五。

(三)懲罰方式不同

中央法律規定的處罰往往較為嚴厲。地方法律的處罰方式則沒有那么嚴厲。根據不同地方的實際情況,處罰方式也不一樣,呈現出復雜、多元的特點。

清代地方禁毀戲劇的法律較多規定枷號的處罰手段,一般是枷號一個月。據清代法學家沈家本考證,枷號之制,歷代未見,周世嘉石侄桔而坐,乃其權輿也,然至多以旬有三日為限,少者三日而已。明祖《大誥峻令》始有枷令名目,其常枷號令蓋即今日之永遠枷號矣。然明祖雖用之而未嘗著為常法,故《明史·刑法志》不詳其刑,惟《問刑條例》問似枷號者凡五十三條,有一月、兩月、三月、半年之別,皆不在常法之內。又有用一百斤及一百二十斤枷者,尤不可以常法也。至《大誥峻令》三項,《條例》中未見,蓋已廢而不用矣。[1](清)沈家本:《歷代刑法考》,卷十二。清代地方立法常常見到枷號,目的是讓受刑者感到恥辱。

對違法者的具體處罰措施,地方性法律的規定較為靈活。例如,湯斌的告示規定“其編次者、刊刻者、發賣者一并重責,枷號通衢,仍追原工價勒限另刻古書一部,完日發落”[2](清)湯斌:《湯斌集》,范志亭、范哲輯校,鄭州:中州古籍出版社,2003年,第576頁。。

依據《大清律例》,軍民裝扮神像,鳴鑼擊鼓,迎神賽會者,杖一百,罪坐為首之人。里長知而不首者,各笞四十。但是地方法律的對于賽會演戲的處罰沒有那么嚴厲。康熙二十四年(1685),是年靈壽發生饑荒,陸隴其主持賑濟。“時有斂財演戲者,乃切責為首之人,以其所斂財助買米施粥。”[3]《年譜定本》,轉引自陳來《陸隴其的實學思想》,載陳來《中國近世思想研究》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2010年,第628頁。對于迎神賽會演戲的為首之人,陸隴其并沒有按照《大清律例》給予杖一百的處罰,而是將其所收取的戲酬用于賑災。

光緒年間,江蘇巡撫吳元炳發布告示,禁止搭臺演戲,其規定“如有仍前不遵者,許兩鄰據實呈首州縣,枷示后仍罰米十石。如兩鄰容隱不報者,亦各罰米五故石,以備賑濟”[4](清)吳元炳:《三賢政書》,光緒五年刊本。。與陸隴其類似,吳元炳規定的罰米同樣有利于救災。

道光、同治年間蘇州、杭州地區的設局收書行動具有代表意義。如果依《大清律例》,“凡坊肆市買一應淫詞小說,在內交與八旗都統、都察院、順天府,在外交督撫等,轉行所屬官棄嚴禁,務搜板書,盡行銷毀。有仍行造作刻印者,系官,革職;軍民,杖一百,流三千里。市賣者,杖一百,徒三年;買看者,杖一百。該管官棄,不行查出者,交與該部,按次數分別議處。仍不準借端出首訛詐”。該條款未免過于嚴苛,因為連買看者也要杖一百。對待淫詞小說,蘇州、杭州地方采取了一種較為開明的方式,即設立書局,給價收書。購買、觀看淫詞小說的人只要到指定的地點交出該書,就可以免于處罰,而且還可以依該書的市價獲得一定的金錢補償。

(四)修辭與態度不同

中央法律言簡意賅,每一法條通常只有寥寥數語。修辭較為嚴謹,語氣較為嚴厲。

地方法律的修辭不如中央法律那么嚴謹,通常會運用一些方言土語。語氣復雜,借用各種修辭、感嘆詞以達到勸解、呼吁、威嚇等各種效果。

榜文告示自明代開始廣泛出現。有研究指出,在刊布告示榜文之時,由于閱讀群眾的廣泛,包含官紳與百姓,其中平民百姓更占絕大多數,為因應百姓觀看告示的理解能力,部分官員在撰寫擬定告示榜文時,在文字的使用撰寫上,嘗試減少長篇大論或引經據典,而改采較淺顯易懂的語詞,或是輔以歌謠理語,甚至采取繪畫圖形,以加深觀看者印象與了解。[1]連啟元:《明代的告示榜文:訊息傳播與社會互動》,臺北:花木蘭文化出版社,2010年,第71頁。清代的告示也有類似的特點。

清代的黃六宏指出,對百姓發布的告示要達到這樣的效果:“宜明白簡切,勿以詞華是炫,所謂婦人童豎皆可知之也。”[2](清)黃六宏:《福惠全書》,卷二。名吏汪輝祖也認為:“告示一端,諭紳士者少,諭百姓者多,百姓類不省文義,長篇累犢,不終誦而倦矣。要在詞簡意明,方可人人入目,或用四言八句、五六言、六句韻語,繕寫既便,觀覽亦易,庶幾雅俗共曉,令行而禁止令。”[3](清)汪輝祖:《學治臆測說》,卷一。

筆者以雍正五年(1727)朔州正堂發布《禁夜戲示》為例,說明清代地方立法在修辭方面的特點。

禁夜戲示

為禁止夜戲正風俗事:照得出作入息,明動晦休,人生之常理也。作無益,害有益,廢時失事,莫甚于戲。乃朔(州)、寧(武)風俗,夜以繼日,惟戲是耽。淫詞艷曲,丑態萬狀。正人君子所厭見惡聞,而愚夫愚婦方且雜沓于稠人廣眾之中,傾耳注目,喜談樂道,僧俗不分,男女混淆,風俗不正,端由于此。似此非為,本應立拿為首人枷示,但未嚴飭至此,遽行懲治,恐近于不教而誅。合行嚴禁,為此通行示諭:此后敢有藐玩,仍蹈故轍(養夜之間,風清人靜,簫板之聲,無遠不聞,定即鎖拿管箱人,究出主使首犯,枷號戲場,滿日責放。嗚呼!一夕管弦聲,換得一部肉鼓吹。到此地步,莫謂本州之殺風景也。慎之!特示。[1]《(山西)朔州志》,卷十二《藝文》,雍正刻本。

該告示中,“似此非為,本應立拿為首人枷示,但未嚴飭至此,遽行懲治,恐近于不教而誅”,朔州正堂表明了自己的態度,即先教化,再懲罰。“一夕管弦聲,換得一部肉鼓吹”,用通俗易懂而且帶有一絲幽默感的表達方式,表明了違反該法律將要承擔的后果。告示的結尾處“到此地步,莫謂本州之殺風景也”,以一種較為親切的語氣,拉近縣官與民眾的距離。

地方官是親民官,會注重教化。地方法律含有大量道德教化的說辭。地方法律針對的是表演觀看淫戲,迎神賽會演戲的行為。這種行為往往起源于鄉民的無知或好奇,雖然觸犯了律條,但不是十惡重罪。地方官更注重勸導,而不是一味地強調懲罰。

(五)目的不同

中央法律注重控制士紳階層,控制意識形態。清朝統治者雖然為滿人,但入關以后也采取漢人的統治方式,樹立儒學為正統。朝廷發布禁戲法律的主要目的是“尊程朱理學,抑異端邪說”,對于出版物的管理是提倡刊刻四書五經,禁止刊刻販賣侮辱先王先賢的戲劇,指涉本朝政事的歷史劇,以及淫穢戲劇。

地方法律側重社會秩序。地方官員地方法律注重防止因看戲而引起盜竊、傷風化、違農時、惹訴訟等問題。也就是說,他們關心更的多是當地的社會治安、民生,而非政治問題。

四、清代地方立法的特點

(一)清代地方立法與該地區官員的背景有著密切關系

在古代中國,探討法律時不能忽略“人”的因素。“吾人如謂‘仁治’為孔子改進周政之第一大端,則‘人治’為其第二要義,而其所屢言之“君子”即人治思想之結晶也。”[1]蕭公權:《中國政治思想史》,沈陽:遼寧教育出版社,1998年,第64頁。無論是儒家法家,都肯定“人”的因素在治國中的作用。清代地方立法雖然受到當地經濟、文化、社會、風俗等因素的影響,但其決定性因素是制定、頒布法律的各級地方官員。由于清代中央立法并沒有對地方立法的權限、主體、內容等方面進行規定,這意味著各級地方官員具有相當大的自主性。地方官員們個體和集體的經驗成為地方法規的立法基礎,維持著異同并現的狀況和人存政舉的特征。[2]王志強:《法律多元視角下的清代國家法》,北京:北京大學出版社,2003年,第16頁。

通過分析積極制定禁戲法律的官員的生平,可以發現他們不僅有理學教育背景,還以著述等形式推動理學的發展。

湯斌“既師奇逢,習宋儒諸書,嘗言:‘滯事物以窮理,沉溺跡象,既支離而無本;離事物而致知,隳聰黜明,亦虛空而鮮實。’其教人,以為必先明義利之界,謹誠偽之關,為真經學、真道學;否則講論、踐履析為二事,世道何賴。斌篤程、朱,亦不薄王守仁。身體力行,不尚講論,所詣深粹。著有《洛學編》《潛庵語錄》”[3]《清史稿》,卷二百六十五,列傳五十二。。

陸隴其“著有《困勉錄》《松陽講義》《三魚堂文集》。其為學專宗朱子,撰《學術辨》。大指謂王守仁以禪而托于儒,高攀龍、顧憲成知辟守仁,而以靜坐為主,本原之地不出守仁范圍,詆斥之甚力”[4]《清史稿》,卷二百六十五,列傳五十二。。

陳宏謀“早歲刻苦自勵,治宋五子之學,宗薛瑄、高攀龍,內行修飭。及入仕,本所學以為設施。在政必計久遠,規模宏大,措置審詳。嘗言:‘是非度之于己,毀譽聽之于人,得失安之于數。’輯古今嘉言懿行,為《五種遺規》,尚名教,厚風俗,親切而詳備。奏疏文檄,亦多為世所誦”[5]《清史稿》,卷三百七十,列傳九十四。。

唐鑒是晚清的理學大師。道光二十年(1840),唐鑒“再官京師,倡導正學”,可以視作理學振興的重要標志。學宗朱熹,反對陽明學說,曾主講于金陵書院。唐鑒仿照黃宗羲《宋元學案》《明儒學案》的體例,寫作《國朝學案小識》一書,把清代講學諸儒分立《傳道學案》《翼道學案》《守道學案》《經學學案》《心宗學案》等五學案。

丁日昌身邊的名流如曾國藩等人,深受宋明理學的影響,以義理為先,崇正黜邪。

理學家關注道心與人心的關系。認為人心與道心不同,“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允執厥中”。禁戲的法律屢次提及“正人心端風俗”,其法理學依據在于,人心處于危殆狀態,需要加強教化與自我修養。

清初理學名家陸世儀認為:

朱子蒙卦注曰:去其外誘,全其純真。八字最妙。童子時惟外誘最壞事,如擂蒲博奕及看搬演故事之類,極易使人流蕩忘返。善教子者,只是形格勢禁,不使得親外誘。《樂記》所謂“奸聲淫色,不留聰明,淫樂慝禮,不接心術”是也。然其要尤在端本清源,使父兄不為非禮之戲,則子弟自無從得接耳目。[1](清)陸世儀:《思辨錄輯要》,卷一,清文淵閣四庫全書本。

湯斌、陳宏謀、陸隴其等推重朱子之學,重理學而輕心學,忽視戲劇的教化作用,這與他們積極推行禁戲的法律不無關系。

(二)清代地方立法與鄉土社會秩序相適應

前面已經提到,清代禁毀戲劇的地方立法所規定的懲罰方式靈活多樣。湯斌規定的罰刻古書一部,陸隴其規定的罰錢賑災,吳元炳規定的罰米賑災,都是讓違反相關法律之人造福鄉鄰,而不是一味地對其進行重刑懲罰。

清代地方立法注重家長、鄰居、里保的監督作用,注重血緣、地緣的作用,充分利用鄉土社會已形成的人際網絡。

可以看出,清代的地方立法較之中央立法,一定程度上更具有人情味。雖然仍是“國法”,卻也兼顧“人情”。地方官員重視的是鄉土社會自生自發的秩序,不想破壞這種和諧的秩序。雖然采用了法律手段,仍然希望法律只是萬不得已時才使用。從清代的地方立法,我們依稀可以看到當時鄉土社會存在的一絲溫情。

(初審:杜金)

[1] 作者朱裙,女,中山大學法學院博士研究生,研究領域為法律文化、中國法制史,E-mail:snookerdream @163.com。