《老人與海》中文化詞匯翻譯的認知解讀及翻譯策略——以張愛玲和吳勞的漢譯本為例

湯 潔

(南京審計學院外國語學院,江蘇南京210029)

海明威,蜚聲世界文壇的作家,以詮釋“硬漢”精神著稱;張愛玲,享譽華人世界的女作家,以細膩描述女性世界聞名。這兩位寫作風格截然不同的作家在文學上的相遇自然令人期待。因此,當張譯《老人與海》于今年首次出版中文簡體版時,立刻成為焦點,書商更將其樹立為眾多《老人與海》譯本中的“第一中譯本”。這個“第一”的說法引起了很多爭議。

迄今為止,海明威發表的最后一部力作《老人與海》的中譯本不下30余種。資深翻譯家吳勞的譯本是銷量最大,普遍認為最權威的譯本。無獨有偶,筆者在《青年報》[1]5上讀到了吳老對張譯的評論:“說‘第一中譯本’這就是炒作,”“張愛玲最先翻譯了《老人與海》,但這并不代表其翻譯水準就是最高。”

作為美國文壇乃至世界文壇的一朵奇葩,《老人與海》中有很多蘊含文化色彩和異域風味的文化詞匯。本文將聚焦于《老人與海》一書中文化詞匯的翻譯,嘗試從認知層面對張譯本和吳譯本《老人與海》中的譯例進行評析,從而管窺兩種譯本的差別與得失,并進一步探索文學作品中文化詞匯翻譯的最佳策略。

一、基于認知語義學的翻譯啟示

興起于20世紀末的認知語言學,以Jackendoff,Lakoff,Johnson,Rastier,Langacker 和 Talmy等人為代表人物。Talmy認為認知語義學的研究就是對語言中概念內容及其組織形式的研究[2]101。Lakoff&Johnson進一步解釋:“概念是通過身體、大腦和對世界的體驗 (embodiment)而形成的,并只有通過它們才能被理解”[3]45。因此,認知語義學充分強調人類的經驗能力和認知能力,探討人類思維、經驗和語言間的辨證關系[4]141。

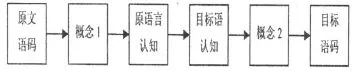

作為跨語言的交際活動,翻譯不是簡單的語碼轉換,而是譯者一種積極的創造性的思維認知活動。翻譯過程簡單來說可歸納為兩個階段:對源語文本的理解階段和呈現階段。正如方平所說,“一部譯作,只能是對原作的一種理解,一種闡釋”[5]65。這一點在譯界已經達成共識。譯者在理解源語文本時,通過原文語碼逆向還原其表征對象,構建其意象圖式,然后將所獲得的所指意義和相關信息在譯語中最大近似地再現。但是由于不同的認知模式和社會文化背景,譯者可能會將相同的事物賦予不同的理解,從而產生不同的意象圖式和認知概念,導致不同的表達符號。這不僅是一個翻譯過程,也是一個再創作的認知過程。我們可以用后文的翻譯流程清楚表述。

在這個在創作過程中,由于文化背景和認知模式的不同,譯者在還原原文語碼的表征對象時甚至會出現認知空缺現象,即原文的所指意義和相關信息在譯語中無法找到與其對應的意象圖式,從而增加目標語碼的選擇難度。這種認知空缺在具有文化負荷的文化詞匯 (culturally-loaded words)身上體現的尤為明顯。

圖1 翻譯流程圖

二、《老人與海》中文化詞匯翻譯的認知解讀及翻譯策略

文化詞匯 (culturally-loaded words),指那些具有一定文化負荷的詞語。這些詞語“受文化制約,從它們身上可映射出不同國家或者民族之間的文化差異”[6]132。例如漢語中的 “餃子”、 “氣功”和“烏紗帽”等表現我們民族特有文化的詞;英語中的Hippie,Jesus Christ等美國文化所特有的詞匯。《老人與海》中主要有兩大類文化詞匯。一是具有美國文化特色的詞匯,二是文中引用的西班牙語詞匯。這些詞匯蘊含豐富的文化色彩和異域風味。在英漢翻譯過程中,這種巨大的文化差異容易導致認知空缺,并最終產生詞義空缺,即目標語碼的缺失。這時就需要譯者采用恰當的翻譯策略,使目標語碼充分體現原文的文化信息和認知信息。

下面將依據上述基于認知語義學的翻譯流程,對比分析張譯本和吳譯本《老人與海》中文化詞匯翻譯認知解讀的差異與得失,探尋二者不同認知模式下對同一文化詞匯的處理情形,并進一步探索二者如何運用重構策略最大程度地重現和傳遞認知不一致的文化詞匯所承載的文化概念信息。

(一)具有美國文化特色詞匯的認知解讀和翻譯策略

《老人與海》中有很多具有美國民族文化特色的詞匯,下面舉例說明這類詞匯在兩個譯本中翻譯的差異和得失:

例1:In the other league,between Brooklyn and Philadelphia I must take Brooklyn.[7]9

原文語碼:“the other league”

原文概念:另外一個聯盟。

認知信息:美國職業棒球界按水平高低分大聯賽及小聯賽兩種組織。美國聯賽是兩大聯賽之一,而另一個聯賽指另一個大聯賽,全國聯賽。

吳譯:在另一個聯賽中,布魯克林隊對菲拉德爾菲亞隊,我看布魯克林隊準贏。[8]40并且在頁尾配有注釋:“指另一大聯賽,全國聯賽。這兩大聯賽每年通過比賽選出一個勝隊,于10月上半月在雙方的場地輪流比賽,一決雌雄,名為‘世界大賽’。”

張譯:在另外那個聯賽里,在布魯克林和費城兩隊里面,我還是寧愿要布魯克林隊。[9]13

“the other league”是典型的代表美國棒球文化的詞匯。對于很少接觸棒球文化的中國讀者來說這些詞匯在認知上很陌生,很難找到與之相對應的意象圖式。在這里,張譯和吳譯都采用直譯的翻譯策略。不同點在于,吳譯采用直譯加注對“另一個聯賽”詳加解釋,這種注釋能更好地向讀者傳達包含其中的異國文化信息,即美國的棒球文化。而張譯使得讀者仍然困惑“另外一個聯賽”到底是什么,對于文中涉及的美國的棒球文化仍處于一種懵懂的狀態。

例2:They had coffee from condensed milk can at an early morning place that served fisherman.[7]12

原文語碼:“condensed milk can”

原文概念:裝濃縮的牛乳,即煉乳的罐子[10]。

認知信息:美國文化中,一種用以盛裝高濃度的牛奶的鐵質的罐子。

吳譯:他們在一家清早就營業的供應漁夫的小吃館里,喝著盛在煉乳聽里的咖啡。[8]45

張譯:他們到一個大清早做漁夫們生意的地方,用聽頭煉乳的洋鐵罐喝咖啡。[9]16

在這里,張譯和吳譯都采用了直譯并且不添加注釋的翻譯策略。condensed milk can體現了美國以面包和牛奶為主的飲食文化。隨著中西文化的交流,美國的飲食文化很快為國人所熟知,煉乳聽在國內也到處可見,原文的所指意義和相關信息在譯語中也可以找到與其對應的意象圖式。因此在這里雖然不添加注釋也不會構成譯者的理解困難。

但是當我們讀到張譯本的“洋鐵罐”時會有很不習慣的感覺。這與張愛玲所處的時代背景及其當時的認知模式有關。“洋”字流行于20世紀前半期的中國。當時的人們對外國產的或是來自外國的,都冠以“洋”字,比如“洋人”、“洋車”、“洋貨”等。在改革開放的今天,相信譯者在翻譯“can”一詞時,若沒有特殊的上下文,決不會再使用“洋”字。類似的例子還有《老人與海》中的“Yankees”[7]6一詞,吳勞將其譯為 “揚基隊”[8]45而張愛玲譯作 “洋基隊”[9]10。

例 3:“Christ knows he can’t have gone”

“Thank God heistravelingand notgoing down”[7]24

原文語碼:“Christ”,“God”

原文概念:“耶穌基督”,“上帝”[10]。

認知信息:“上帝”即“耶穌基督”,是西方基督教崇信的神,是至高無上和崇高的。《老人與海》具有強烈的宗教色彩,書中援引了不少關于基督受難的細節,作者有意識地把老人比作基督的化身,來強調老人的英雄主義精神以及對命運不屈服的抗爭精神。

吳譯:“天知道它是不可能游走的。”“謝謝老天,它還在朝前游,沒有朝下沉。”[8]64

張譯:“耶穌知道它不會走的。”“幸而它只是航行,并沒有往下面去——感謝上帝。”[9]28

在翻譯老人對上帝的禱告時,張愛玲都是采用音譯的異化翻譯策略,傾向于原語文化,如實彰顯《老人與海》中體現的基督教精神,原汁原味地再現了西方的宗教文化。再者,直接音譯還可以體現海明威的深層用意,即老人和受難耶穌的相似之處。由于耶穌、上帝已經為廣大中國人所了解,因此不添加注釋也不會造成譯語讀者的理解困難。相比之下,吳勞的譯文對第一句“Christ”和第二句的“Thank God”都譯為帶有中國特色的“天”,“老天”,采用了歸化的翻譯策略。用中國人熟悉的“老天”來替換“上帝”這一西方的宗教詞匯,雖然符合中國人的文化習慣,但抹去了西方基督教的內涵,弱化了源文本的西方宗教色彩。這樣,張愛玲在對原文確切理解的基礎上,所選用的語碼更能傳達出原文化認知信息,給譯語讀者帶來了與原語讀者相類似的感受。

(二)西班牙語詞匯的認知解讀和翻譯策略

《老人與海》一文中使用了大量的古巴人語言---西班牙語詞匯,對英語詞匯作補充,使主人公圣地亞哥這一古巴老漁民的形象更加豐滿真實。由于這些詞匯蘊含古巴漁民的文化信息和民族特色,因此也容易導致認知空缺。下面舉例說明這類詞匯在兩個譯本中翻譯的差異和得失:

例 4:“Galanos.”he said aloud.[7]63

原文語碼:西班牙語“Galanos”

原文概念:加拉諾鯊魚[10]。

認知信息:“Galanos”可解作“雜色斑駁的”,是古巴漁民對一種鯊魚---鏟鼻鯊的俗稱。

吳譯:“加拉諾鯊,”他叫出聲來。[8]126并且在頁尾配有注釋:原文為Galano,西班牙語,意為“豪俠,優雅”,在這里又可解作“雜色斑駁的”,是鏟鼻鯊的俗稱。[8]126

張譯:“加朗諾,”他大聲說。[9]67

“Galanos”是古巴漁民所熟知的一種鯊魚,但是在中國文化和語言中并沒有相對應的詞匯。吳勞在這里采用了音義結合的翻譯策略,完全保留原語言認知和意象圖式,將讀者置于原語言的認知環境中,原汁原味,更多地傳達原文中的西班牙語元素和文化。另外,吳勞在頁末加注,通過添加解釋性詞語進行說明,從而使譯語讀者易于理解原文語碼所要傳達的認知信息。張愛玲則完全忽略原文中的西班牙語元素,直接把Galanos音譯成漢語文字,并且沒有增加任何注釋或者解釋性文字,使讀者不由地困惑“加朗諾”是什么。

例5:He always thought of the sea as la mar which is what people call her in Spanish when they love her.[7]14

原文語碼:西班牙語“la mar”

原文概念:海藍之謎[10]。

認知信息:將海看作是神秘女性的稱呼

吳譯:他每想到海洋,老是稱她為la mar,這是人們對海洋抱著好感時用西班牙語對她的稱呼。[8]48并在頁尾配有注釋:西班牙語中的“海洋(mar)”可作陰性名詞,也可作陽性名詞,以前面用的定冠詞是陰性 (la)還是陽性 (el)來區別。

張譯:他腦子里的海永遠是“海娘子”,在西班牙文里,人們愛她的時候總是這樣稱她。[9]18

在這里,吳勞采用移植加注的異化翻譯策略將其照搬過來,同時配有注釋說明,更好地保留了原文的文化和認知信息。張愛玲則采用歸化的翻譯策略,將其譯為“海娘子”,具有濃厚的中國古代文化色彩,即將女性稱為娘子,雖然讓中國讀者讀起來很容易理解,但卻因而丟失了原文的異域文化色彩和信息。

源文本23處西班牙語詞匯,張愛玲或直接譯成漢語文字,或干脆刪掉不譯,使讀者看不到西班牙語詞的蛛絲馬跡,無法感受外來語詞匯變異表現出來的異國情調。吳勞對這些西班牙語詞匯的翻譯處理則更加靈活和準確,采用音譯加注或移植加注等異化翻譯策略,更多地傳達了原文中的西班牙語元素。

三、結語

張譯在處理含有宗教文化色彩的詞匯時選用異化的翻譯策略,更好地傳達了原文宗教色彩和隱含意義,如例3;而吳譯在處理書中出現的23處西班牙語以及棒球文化詞匯上更為精準,靈活運用各種異化策略,更好地體現了原作中通過外來語詞匯變異表現出來的異國情調和文化,如例1、例4和例5。由此可見,對于文學作品中易導致認知空缺的文化詞匯的處理,比較成功的方式是靈活運用音譯加注、直譯加注、移植加注或者音義結合加注的異化翻譯策略。這種異化加注的處理方式雖然構成閱讀障礙,不如歸化處理方式接近譯語讀者的文化習慣而易于閱讀,但是讀者通過推理能夠獲得理解原文交際意圖的語境效果,產生閱讀興趣,更可以滿足其認知需求,從而擴大認知語境。正如Gutt所說,譯文不應讓讀者付出“不必要的處理努力(gratuitous processing effort)”,但是如果讀者的收獲“超過了 (outweigh)”他們多付出的努力,那么這種努力就是值得的[11]148。

[1]鄧 亮.張愛玲版《老人與海》稱“第一”被指宣傳夸張[N].青年報,2012-04-11(5).

[2]Lakoff G & M Johnson.Metaphors We Live By[M].Chicago and London:University of Chicago Press,1980:26.

[3]Lakoff G.& M.Johnson.Philosophy in the Flesh)The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thoughts[M].New York:Basic Books,1999:45.

[4]Lakoff George.Cognitive Semantics[C]//Eco U .Meaning and Mental Representation .Bloomington:Indiana University Press,1988:119- 154.

[5]許 鈞.翻譯思考錄[M].武漢:湖北教育出版社,2000:65.

[6]Larry A Samovar& Richard E.Porter& Lisa A Stefani Communication between Cultures[M].Belmont:Wadsworth Publishing Company,1998.

[7]Ernest Hemingway.The Old Man and the Sea[M].Beijing:China Translation & Publishing Corporation,2011.

[8]海明威.老人與海[M].吳 勞,譯.上海:上海譯文出版社,2004.

[9]海明威.老人與海[M].張愛玲,譯.北京:北京十月文藝出版社,2012.

[10]牛津高階英漢雙解詞典[Z].第四版增補本.商務印書館,1997.

[11]Gutt E A.Translation and Relevance:Cognition and Context[M].Manchester:St.Jerome,2000:148.