追本 求奧 聯遠

董華翱

提升文化論著的研讀能力已經作為一項重要語文素養要求被寫進了新課程標準,所謂文化論著研讀能力主要包括對原始文本的閱讀能力,對作者思想觀點的分析提煉和聯系實際解決現實問題的能力。關鍵問題是,我們就某一種文化論著比如《論語》,如何有效提高這種能力。人民教育出版社編審周正逵先生借古訓“博學之、審問之、慎思之、明辨之、篤行之”把這種研讀概括為“學”(通讀與博采)、“問”(質疑與設問)、“思”(比照與思考)、“辨”(推理與辯證)、“行”(實踐與檢驗)五個步驟。《浙江省普通高中新課程學科指導意見·語文》明確提出了《論語》研讀的三個層級:文字(語言文字的理解和積累)、文章(章法技巧的分析和鑒賞)、文化(文化傳統的評價和繼承)。這些研究成果層次清晰、涵蓋全面、自成體系,但也有一些問題:前者實際上涉及五個步驟十個研讀點,十分全面也就顯得繁復;后者研讀重點其實只在文字和文化層面上,又有些籠統。本文試圖將這些重要理論成果融會在“追本、”“求奧”、“聯遠”的研讀實踐中,以期架構起《論語》研讀從理論通向實踐的橋梁。

一、追本:追溯文字本義,準確理解章句

追本就是追本溯源,主要是在文字方面探求其本義。《論語》時期的文字在漢字發展的歷史長河中尚處在發軔到成熟的階段,其選字用詞肯定會受到當時文字發展狀況的影響和制約。研讀《論語》時,有時還必須回到某些關鍵字的源頭(比如象形文字)或繁體字(大多很好地保留了其本義信息)去,才能更準確地理解原文。如盡人皆知的《論語·學而》首章也是全書首章:“學而時習之,不亦說乎?有朋自遠方來,不亦樂乎?人不知而不慍,不亦君子乎?”一般人認為這些話明白曉暢,婦孺皆曉,并無深意,其實是誤讀——“素不聞詩書之訓”的老太婆都會說的話還要圣人重復說嗎?

這幾句話一般會被這樣翻譯:“學習并經常復習,不也是很高興的事嗎?有朋友從遠方來,不也是很快樂的事嗎?別人不了解我也不生氣,不就是一個君子嗎?”而我卻嘗試另外的翻譯:“進德修業并不斷地實踐它,內心不也感到愉悅嗎?有同門學子及志同道合者千里迢迢來探望,不也是很高興的事嗎?別人不了解不任用甚至排擠卻不怨恨,不就是真正的君子嗎?”

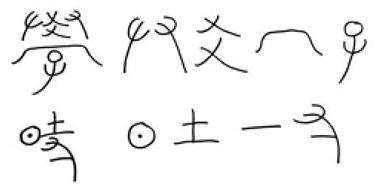

為什么會是這樣的呢?我們追溯幾個字的象形體或繁體,根據漢字象形、會意、指事等特征,推知這幾個字的本義,就不難明白了。“學”的象形字是“”,“時”的象形字是“”,“習”的繁體字是“習”。

“學”之象形,,左右兩只手;,錯誤,,能夠連續判斷錯誤,是為有智慧; 是迷霧籠罩之意;是一個小孩,學生。合起來不難理解,老師一手撥開學生頭上的迷霧,一手把知識智慧傳授給學生。“學”就是除迷、斷惑、開智之意,就是我們常說的進德修業,“進德”指品德修養,“修業”指知識技能學習。

“時”之象形, 是太陽,

可以理解為“土”,其實是表示一根竹竿插在土地上,中間的“”為竹竿在日光下的投影,古人用日影的長短記時。是一棵向日葵,永遠朝著太陽在東、西間輪回轉動。這個“時”就是一個動態流轉從不間斷的過程,是“不斷地,時時刻刻”的意思,而不是“經常”。

“習”的繁體“習”,拆開為“羽”、“白”,郭沫若講甲骨文中“白”是“日”字,“習”意指鳥兒舒展羽毛張開翅膀(“羽”)在晴天(“日”)練習飛翔,反復不斷地飛,最后飛上天(“日”)去了。其實想象一下就比較好理解了:大鳥整天飛來飛去,小鳥看在眼里記在心里,當它翅膀漸強時,它就會把飛翔付諸實踐了。所以,“習”其實是實踐的意思。

“悅”、“朋”、“樂”、“慍”等字都可以作一些探究。在古代,“悅”“樂”二分,心內(“忄”)高興為“悅”,愉悅之意;喜形于色為“樂”,高興之意。“朋”,古作“鳳”,百鳥朝鳳嘛,整天跟著鳳凰的鳥兒就被引申為鳳凰的學生,所以,“朋”是同門學子。很多人把“朋”理解為志同道合者,其實是一種誤解,古代把志同道合者稱為“友”,故此,原文“有”有可能應為“友”的假借。“慍”也不是簡單的“不生氣”,想想就不難明白:把你的心(“忄”)放在器皿里(“皿”),暴曬于烈日(“日”)之下,你只是生氣嗎?那肯定是怨恨甚至詛咒了!

為什么翻譯中“知”的意思主要不是“了解”呢?我們聯系兩點就不難明白:一是別人不了解而不生氣就是君子,那這君子也太容易做了;二是孔子本身一生被誤解、不受重用、受排擠、挨整,但他并不怨恨誰,這才是真君子。

二、求奧:挖掘文化內涵,探求微言大義

追溯文字本義,準確理解章句,是我們研讀《論語》的基本功,基本功有了,就應該深入章句探求其奧義,也就是挖掘其微言大義。還是以《學而》首章為例,我們不妨將其分解為幾個問題:為什么“悅”?為什么“樂”?為什么“亦君子”?

如果你一心向善、向上,進德修業并不斷地去實踐,每有所獲,每有提升,內心受用,暗暗高興,自得其樂,故“悅”。自己的學生、志同道合者不遠千里來晤談,至少說明我學問淵博、德行高尚、影響很大,高興當然掛在臉上,喜形于色;難不成要扳著臉迎接遠客,也太不近人情了吧。真正的君子是不會受別人的言行影響而大喜大悲的,你不了解我、不任用我,甚至排擠我、整我,我是不會怨恨的,因為這是天命使然,天是了解我的德行的,我有什么怨恨呢?孔子自己也說:“不患人之不己知,患不知人也。”又說:“知我者,其天乎!”

這樣探尋過后,我們發現這三句話所涉及的對象似乎隱含著三種關系:學而時習——進德修業、內心受用——我與我心;遠方來朋——志同道合、喜形于色——我與他人;不知不慍——不羈于物、同于天道——我與天。這跟我們現在常講的各種和諧關系基本吻合:人與內心的和諧,人與人的和諧,人與天的和諧。這或許就是《學而》首章的文化要義。這種挖掘也并非牽強附會,它至少比有的理解如“孔子在這里揭示了人生的快樂與美好”(張衛中《論語通譯》)更進一步;也比有的觀點如“由于首章突出‘悅‘樂二字……與西方‘罪感文化日本‘恥感文化相比較,以儒學為骨干的中國文化的精神是‘樂感文化”(李澤厚《論語今讀》)更平易淺切。

三、聯遠:相關論述比照,聯系當下現實

聯遠就是就所研讀章句進行廣泛聯系。可聯系《論語》中其他章節,也可以聯系《論語》以外其他儒家經典,還可以聯系關于《論語》的重要注疏,以相互參證。還有一個重要聯系就是聯系現實,其實我們之所以要研讀《論語》,一個重要原因就是它的現實意義。

無獨有偶,《論語》的最后一章《堯曰》似乎剛好同《學而》首章這三句話對應:“不知命,無以為君子也;不知禮,無以立也;不知言,無以知人也。”不了解天命,就不足以稱君子,講人與天的關系;不懂得用禮教來充實自己的內心,就不足以立于天地間,講人與心的關系;不能鑒別別人的話語就不足以識人,講人與人的關系。故《論語》開篇講這三組關系,結尾也講這三組關系,是有意安排還是純屬巧合?答案并不重要,重要的是,人與心的關系、人與人的關系、人與天的關系道出了儒家文化的精髓,蘊含了《論語》的全部內容和精神。尋求人與心和諧、人與人的和諧、人與天的和諧,既是《論語》的真正意向旨歸,亦為整個中華文化的終極追求,古之為之,今亦為之。

《論語》“微言”之“大義”是十分豐富的,就是我們這里講的《學而》首章,就有很多別的理解。這里暫且避開那些大師諸如劉寶楠、楊伯峻、錢穆的權威解讀,而簡列筆者的另外兩種想法,不一定確切,只想拋磚引玉。

這三句話其實可對應人生的三大階段:學而時習——青少年時期——人生起步,學習為主;朋來遠方——壯中年時期——事業追求,朋友互助;不知不慍——晚暮年時期——櫛風沐雨,平靜淡泊。這也可能比張衛中先生所言更具體一些。

我們都知道“亞圣”孟子有個“君子三樂”之說(父母俱存,兄弟無故,一樂也;仰不愧于天,俯不怍于人,二樂也;得天下英才而教育之,三樂也),作為“至圣”的孔子也可以有三樂:學而時習之,一樂也;有朋自遠方來,二樂也;人不知而不慍,三樂也。進一步說,三樂就是自得其樂、與人同樂、與天同樂,如此理解可能比李澤厚的論述更清晰、更通俗,也更有現實意義。

其實,有一種人生意義是進德修業過程中的內心愉悅,有一種價值實現是一場志同道合者的切磋琢磨,有一種人生境界叫做天人合一。應讓我與我心、我與他人、我與自然和諧共生。這就是《論語》留給我們的至高無上的智慧,而我們怎么獲取,卻是一個見仁見智的大課題。“追本”、“求奧”、“聯遠”,簡單易記,簡潔易行,既不繁復,也不籠統。雖不敢說百試不爽,但對于我輩語文老師和一般《論語》愛好者也算是大有裨益的。

附件:“學”、“時”的象形字體及其筆畫分解圖片。