“精神病”與刑事責任能力的判斷

張愛艷

(山東政法學院刑事司法學院,山東 濟南 250014)

“精神病”與刑事責任能力的判斷

張愛艷

(山東政法學院刑事司法學院,山東 濟南 250014)

在我國精神醫學中,“精神病”與“精神疾病”及“精神障礙”的含義是不同的。從精神障礙的特點以及刑事責任能力的主要內容來看,刑法中的“精神病”應作廣義理解。為避免不必要的爭議,用“精神障礙”取代刑法中的“精神病”更為合理。無論依據國際標準還是國內標準,人格障礙都屬于醫學上的精神疾病,可以成為判斷刑事責任能力的醫學要件,但是這并不必然導致無刑事責任能力的判斷結果。“有病無罪論”實際上混淆了精神疾病與刑事責任能力的關系。

精神病 人格障礙 刑事責任能力

近年來,隨著多起重大惡性刑事案件(2006年陜西“邱興華特大殺人案”、2008年上海“楊佳襲警殺人案”、2010年南平“鄭民生殺童案”等)的發生,精神障礙者的刑事責任能力問題愈發引起了人們的重視與爭論。重視是因為刑事責任能力直接影響到行為人刑事責任的有或者無、輕或者重,而爭論則因人們對刑事責任能力的判定標準及程序存在不同認識。其中,刑事責任能力的判定標準是核心問題。從各國刑法的規定來看,精神障礙者刑事責任能力的判定標準主要有三種,即純醫學標準、純心理學標準與混合標準。混合標準現在被大多數國家所采用,它強調在判斷刑事責任能力時,不僅要看行為人是否患有刑法規定的精神障礙,而且還要看其所患精神疾病是否引起了法定的心理狀態或心理結果。我國1997年《刑法》第18條規定,“精神病人在不能辨認或者不能控制自己行為的時候造成危害結果,經法定程序鑒定確認的,不負刑事責任……”。可見,我國刑法對于精神障礙者刑事責任能力的判斷采用的是混合標準。這也就是說,判定刑事責任能力時,雖然行為人行為時的辨認能力與控制能力是決定因素,但其前提是對行為人是否屬于“精神病人”的判斷。而“精神病人”就是指患有“精神病”的人,所以此問題的關鍵就在于對“精神病”的理解。

鑒于我國司法實踐中對“精神病”一直沒有明確的法律解釋,精神醫學界與刑法學界各有不同的觀點,從而導致刑事責任能力認定上的不統一。筆者擬從精神醫學與刑事法學角度對“精神病”進行界定,并以目前存在較大爭議的人格障礙為例進行刑事責任能力的分析。

一、“精神病”的理解

(一)精神醫學上的“精神病”

在我國精神醫學界中,對于“精神病”的理解有一個從廣義到狹義的轉變過程。

20世紀50年代以前,精神醫學上曾通用廣義的精神病概念,即泛指各種以精神活動障礙為主要臨床表現的疾病。并將精神病按照病情程度的不同劃分為“重性精神病”與“輕性精神病”,前者如精神分裂癥、偏執狂等嚴重的精神障礙,后者如神經癥、人格障礙等較輕的精神障礙。[1]P52但是,隨著社會的發展,人們逐漸認識到廣義精神病概念帶來的問題。一是由于許多輕性精神障礙者也被冠以“精神病人”的稱呼,結果給一些原本較易治療和康復的患者造成了很大的精神壓力,甚至加重了病情;二是廣義精神病下的“重性精神病”與“輕性精神病”分類是不科學的。這既掩蓋了二者之間的本質區別,又不利于精神醫學的理論研究,更不利于臨床實踐。于是精神醫學者對于“精神病”的理解與使用逐漸嚴格起來。

20世紀50年代以后,隨著精神醫學的發展,精神病概念一般已不再從廣義上使用,多采用狹義的概念,即專指以前所說的重性精神病,而對于以前所說的輕性精神病則改稱為“非精神病性精神障礙”或者“輕性精神障礙”。[2]P3不過,在我國嚴格區分廣義精神病與狹義精神病,并將“精神病”限定于狹義的精神病,是進入20世紀80年代以后的事情,[3]P759并一直沿用至今。

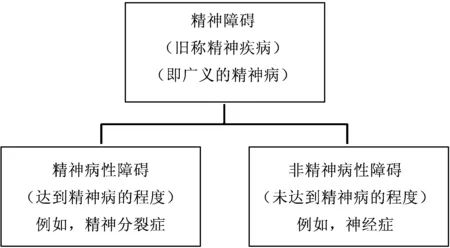

需要明確的一個問題是,目前在我國精神醫學上,“精神病”(psychosis)與“精神疾病”(mental illness/disease)及“精神障礙”(mental disorder)的含義是不同的。

第一,“精神疾病”及“精神障礙”是當前精神醫學上通用的疾病總名稱,相當于以前的廣義精神病,既包括精神病性精神障礙,也包括非精神病性精神障礙;既包括持久性精神障礙,也包括間歇性精神障礙。在我國具有非常大影響力的精神病學教材中提到“精神疾病是指在各種生物學、心理學以及社會環境影響下,大腦功能活動發生紊亂,導致認識、情感、意識和行為等精神活動不同程度障礙的疾病”。[4]P1而“精神病”則是其中最嚴重的一類,即僅指狹義精神病。

不過,對于精神病這一術語卻一直沒有一個為大家所公認的精確的定義,我國精神醫學家一般是采用對下列臨床表現進行描述的方法來界定精神病:(1)缺乏與周圍現實保持恰當接觸的能力。例如,病人不能客觀地評價周圍事物,以病態信念歪曲現實;(2)喪失社會適應能力,不能恰當地適應日常生活和工作要求;(3)喪失對自己的精神病狀態的判斷能力,即缺乏癥狀自知力。[5]P36

第二,盡管許多學者認為“精神疾病”與“精神障礙”含義相同,但是二者之間也略有差別。精神疾病主要是一個生物學的概念,具有一定的狹隘性,精神障礙則是具有心理、社會性的概念。所以二者在適用上還是有所區別的。

從現在關于精神疾病的分類和命名來看,總體趨勢是采用“精神障礙”,而非“精神疾病”。究其原因,一是醫學科學已由單純生物醫學模式向生物—心理—社會醫學綜合模式進行轉變,精神醫學也不例外,影響精神疾病的因素不僅是生物因素,還有心理因素甚至環境因素等,適用精神障礙一詞更為恰當;二是醫學上通常是以排除疾病的方式來證明一個人健康正常,而精神疾病的診斷又是一項比較困難的工作。因而,目前精神醫學通用的精神疾病診斷手冊都用更強調功能異常的mental disorder(精神障礙)來代替mental illness(精神疾病)。例如世界衛生組織1992年頒布的《國際疾病分類》第十版(ICD-10), 1994年美國精神醫學會公布的《精神疾病診斷和統計手冊》第四版(DSM-Ⅳ)與2000年公布的更新版本DSM-Ⅳ-TR,以及中國2001年公布的《精神障礙分類與診斷標準》第三版(CCMD-3)等都采用了精神障礙一詞。

在司法部2006年度國家法治與法學理論研究項目課題組制定的《精神障礙者刑事責任能力評定標準》(草案)中,專門就精神障礙的定義做了說明,即“精神障礙,舊稱精神疾病,指存在CCMD-3或ICD-10規定的精神或認知的異常,可以達到或不達到精神病的程度,前者稱為‘精神病性障礙’,后者稱為‘非精神病性障礙’”。[6]筆者認為此描述是很恰當的。從這一定義中,我們可以很清楚地看到“精神障礙”與“精神疾病”在適用上的演變以及與“精神病”的區別。

(二)刑事法上的“精神病”①

對于如何理解刑法上的“精神病”概念,我國學者間一直存在著較大的爭論。概括來講,主要是狹義說與廣義說之爭,前者認為刑法上的精神病只限于精神病性障礙,后者則認為不僅包括精神病性障礙,還包括非精神病性障礙,即相當于精神醫學上的精神障礙。但是,在不同的歷史時期占支配地位的學說又有所不同。

新中國成立初期,1950年《刑法大綱》(草案)第12條的規定是:犯罪人為精神病人,或系一時的心神喪失,或者因在病態中,于犯罪時不能認識或者控制自己的行為者,不處罰;但應施以監護。犯罪人精神耗弱者,從輕處罰。從此條文中可以看出,精神病人與其他病態的人是并列關系,因而此處的“精神病”應該是狹義上的概念。[7]

但是,此后的刑法草案與1979年《刑法》都取消了其他病態等詞語,保留了“精神病人”一詞。②從立法原意來看,是將條文中的“精神病”做廣義的理解。而在討論制定1979年《刑法》的過程中,有人曾提出在條文中增加“其他病態”字樣,以便概括癡呆癥、夜游癥、發高燒神志昏迷以及病理醉酒的人等。但是多數人認為精神病多種多樣,可以從廣義上理解條文中的“精神病人”,不必再增加“其他病態”。[8]P41-42雖然在刑法理論以及司法實踐中,也有學者認為應從狹義上理解1979年《刑法》中的“精神病”,但毫無疑問的是廣義說在當時更具有影響力。這可以從1989年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、衛生部頒布的《關于精神疾病司法鑒定暫行規定》中得到證實,其中把我國法律中所用的“精神病”改稱為“精神疾病”,一方面表明了刑法中的“精神病”是廣義的,相當于醫學上的“精神疾病”概念,另一方面也暗示了刑法中“精神病”一詞的不恰當性。

然而,1997年《刑法》第18條在增加了精神障礙者限制刑事責任能力的規定之后依舊沿用了“精神病人”一詞,使得對“精神病”含義的理解愈加混亂。突出表現在對第18條第1款(無刑事責任能力)與第3款③(限制刑事責任能力)中“精神病”的不同理解上。

第一,對于第18條第3款中“精神病”的理解,人們普遍采用廣義說,既包括精神病性障礙,也包括非精神病性障礙。因為即使是嚴重的精神障礙者,若處于早期或部分緩解期時,其辨認控制能力并不一定完全喪失;而一些非精神病性精神障礙者也可以使行為時的辨認控制能力明顯減弱。因而,采取廣義說解釋“精神病”是與司法精神醫學的理論與實踐相符合的。

第二,對于第18條第1款中“精神病”的理解學者們則有不同的看法。目前刑法學界很有影響的一種觀點認為,1997年《刑法》中的“精神病”應做廣義的理解,即包含多種多樣的慢性和急性的嚴重精神障礙;但是“精神病”又不同于非精神病性精神障礙,后者一般都不會因精神障礙而喪失辨認或控制行為的能力。因而,只有精神病人才有可能成為第18條規定的無刑事責任能力人,至于非精神病性精神障礙者,則不屬于新刑法第18條所稱的“精神病人”,其中有些是限制刑事責任能力人,另一些則是完全刑事責任能力人。[9]P103由此可見,此觀點對于第1款中“精神病”的理解,實際上是采取了狹義說。另有刑法學者則認為,本著實事求是的態度和對精神障礙患者負責的精神,還是將第1款中的精神病人作廣義解釋為宜。[10]也就是說,不論是精神病性障礙者還是非精神病性障礙者都屬于第18條第1款中所說的“精神病人”。此外,精神醫學專家對于1997年《刑法》中的“精神病”多采用廣義說,即相當于醫學上的精神障礙或精神疾病。[11]P27筆者以為,從精神障礙的特點以及刑事責任能力的主要內容等方面來看,對第18條第1款“精神病”的廣義理解值得提倡。

理由之一,上述狹義說主要基于非精神病性精神障礙者一般不會喪失辨認或控制能力的前提,得出其不屬于第1款“精神病人”的結論。但是,司法實踐中確實存在一些非精神病性障礙者因精神障礙喪失辨認能力或控制能力的情形,[12]若只是因為他們不屬于精神病性障礙而認定為具有刑事責任能力則顯失公平。

理由之二,對同一條文中的相同術語應做相同的理解。既然人們對第18條第3款中的“精神病”都采用廣義說,那么若從狹義上理解第18條第1款的“精神病”,就有自相矛盾之嫌了。

理由之三,認定精神障礙者無刑事責任能力,需要同時具備醫學要件與心理學要件,“精神病”只是刑事責任能力判斷的基礎,喪失辨認能力或控制能力才是關鍵。因而,從廣義上理解“精神病”并不會導致具有辨認控制能力的人逃避懲罰。

理由之四,對“精神病”的廣義理解符合立法原意。實際上,現行刑法中的“精神病人”一詞直接承襲于1979年《刑法》,既然1979年《刑法》對“精神病”是廣義理解,那么1997刑法繼續沿用也在情理之中。

綜上所述,對刑法上的“精神病”應做廣義理解,但是這畢竟只是一種學理上的解釋,僅僅是權宜之計。為了避免理論與實踐中對精神病認識的混亂,最好的辦法是將“精神病”用“精神障礙”來取代。

(三)“精神障礙”取代“精神病”的緣由

鑒于刑法中“精神病”規定的不科學性,筆者贊成以“精神障礙”來取代“精神病”的建議,主要理由如下:

第一,從法律依據來看,除了前述1989年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、衛生部頒布的《關于精神疾病司法鑒定暫行規定》將“精神病”改稱為“精神疾病”以外,最高人民法院于1993年《關于刑法修改若干問題的研討與建議》中曾指出,現代精神醫學上通用的疾病總名稱是“精神疾病”或者“精神障礙”,精神病只是其中最嚴重的一類。但是我國刑法卻在廣義上使用“精神病”,這與醫學上狹義使用的“精神病”含義并不完全相同,容易導致理解上的歧義,因而建議將“精神病人”修改為“患有精神疾病的人”或者“精神障礙人”。但是不知什么原因,上述建議未被立法機關采納。

第二,從立法變化來看,對于精神障礙者刑事責任能力的規定,1979年《刑法》采取的是無刑事責任能力和完全刑事責任能力的“二分法”,1997年刑法則是“三分法”,即增加了限制刑事責任能力的規定。假如說1979年《刑法》中的“精神病”一詞還算基本滿足要求,那么繼續沿用的“精神病”在新刑法中顯然是不太恰當的。因為從字面含義以及現代精神醫學的角度來看,“精神病”是不包含非精神病性精神障礙的,而這顯然與限制刑事責任能力的規定相沖突。雖然說我們可以對“精神病”做出擴張解釋,但這僅是學理解釋,而且與現代精神醫學的研究結果也不符合。所以說“精神病”一詞與1997年《刑法》的規定是不協調的,需要用范圍更廣、更具科學性的“精神障礙”術語來代替。

第三,從司法實踐來看,對“精神病”的不同理解可能會造成刑事責任能力認定上的不統一。也就是說,“‘精神病’概念之爭不僅是學術問題,而且也是實際問題”。[3]P760例如非精神病性精神障礙者實施了犯罪行為,若采用狹義說,很可能僅因所患疾病不是“精神病”而被鑒定為具有刑事責任能力;但若采用廣義說,其行為時又喪失了辨認或控制能力,則很可能被鑒定為無刑事責任能力。而這兩種不同的鑒定結果可能導致對行為人處理上的巨大差異。另外,實踐中還會出現因對“精神病”理解上的分歧,導致司法人員不采納精神鑒定意見甚至對非精神病性精神障礙者不予鑒定的情形。而此種情形極可能會造成過分追究非精神病性精神障礙者刑事責任的不利后果,從而影響到刑法保障人權機能的充分發揮。

第四,從精神醫學與刑事法學的關系來看,既然刑事責任能力的醫學要件需要精神醫學專家來鑒定,那么統一法律用語和醫學用語就應是最好的選擇。如前所述,隨著精神醫學的發展,在我國“精神病”已經趨向于狹義地特指一定范圍內的、嚴重的精神障礙。而1997年《刑法》在繼續沿用“精神病”這一概念的同時,又從立法原意及司法實踐上普遍對此作出廣義理解,這樣人為造成了一些不必要的矛盾與沖突。而現代精神醫學上已達成共識的的“精神障礙”一詞,是概括各種精神異常狀態的總稱,既包括“精神病”又包括各種非精神病性精神障礙。為了使刑事責任能力醫學要件的規定更為科學與準確,那么首選的方法就是直接采用精神醫學中的“精神障礙”。因為刑事立法采用這一概念,不僅與精神醫學的發展相適應,還能較好地解決司法實踐中因對“精神病”的不同理解所產生的問題。

概而言之,在對精神障礙者刑事責任能力的規定上,用“精神障礙”取代“精神病”具有很大的合理性。當然,在立法修改之前,應從廣義上理解1997年《刑法》第18條的“精神病”。但是,有一個關鍵問題就是,能否將所有符合現行精神障礙診斷標準(指CCMD-3與ICD-10)的精神障礙都視為第18條的“精神病”,或者說,刑法上判斷刑事責任能力的醫學要件的范圍是否包括所有的符合現行診斷標準的精神障礙,筆者對此持肯定意見。但我國一些學者是持否定態度的。下面將以人格障礙為例進行分析。

二、人格障礙的分析

之所以選取人格障礙進行專門探討,一方面是因為理論上關于人格障礙的爭議較多,另一方面也是更為重要的,就是源于近幾年在我國發生的多起重大惡性刑事案件,如“陜西邱興華特大殺人案”、“云南馬加爵故意殺人案”等,都涉及到人格障礙是否屬于刑法上的“精神病”及應否負刑事責任的問題,而且公眾對“精神病”與刑事責任能力的關系普遍存在一些誤解,因而有必要做進一步的澄清。

(一)人格障礙與醫學上的精神疾病

目前精神醫學上的人格障礙(personality disorder)曾被稱為變態人格、病態人格、性格異常、精神病質等。對人格障礙的研究可追溯到19世紀初,不過在醫學史上,對于人格障礙是否為精神疾病一直存在較大的爭議。Schneider于1923年指出人格障礙是一種特殊的、不尋常的人格,這類人從任何意義上來說都偏離正常,但是不能視為疾病。Schwart于1977年指出醫學上疾病的標記是一個或多個器官的結構和(或)功能的障礙,并導致患者不適、疼痛或良好感覺的減低。但是人格障礙是自幼發展起來的適應不良,沒有腦和其他器官的功能障礙,無疼痛或不適,并且藥物治療無效。所以將人格障礙作為疾病看待是比較困難的。[4]P650也就是說,人格障礙只是性格上的變異,與精神醫學上的精神疾病有著質與量的不同。但是,隨著精神醫學的發展,學者們開始傾向于認為人格障礙是精神疾病。例如Nakao等在1992年指出人格障礙所致的功能障礙與大多數重性精神障礙一樣嚴重。Paris于1997年概括人格障礙為“正常人格特質的病理性增強”。[4]P650而且最為重要的是,依據精神障礙國際分類法ICD-10(1992年)和美國分類法DSM-Ⅳ(1994年)的規定,人格障礙都屬于精神醫學領域可以診斷的一類精神疾病。

我國精神醫學界過去對于人格障礙是否屬于精神疾病也存在爭議,普遍的看法是不把它作為精神疾病看待,因為它不符合精神疾病發生、發展和轉歸的規律,其只是人格表現超越了正常范圍。[5]P157但是,不可否認的是,在1981年通過的《中華醫學會精神疾病分類》中即明確規定了變態人格,也就是現在的人格障礙;后來公布的精神障礙分類與診斷標準如CCMD-2(1989年)、CCMD-3(2001年)等也都對人格障礙做出了明確規定。由此可見,人格障礙屬于我國醫學上的精神疾病,即精神障礙,這是一個不爭的事實。

依據《中國精神障礙分類與診斷標準》第三版(CCMD-3)的規定,人格障礙分為偏執型、分裂型、反社會型、沖動型、表演型、強迫型及焦慮性人格障礙。其共同的特征為:(1)一般開始于童年、青少年或成年早期,并一直持續到成年乃至終生;(2)有可能存在腦功能損害,但是一般沒有明顯的神經系統形態學病理變化;(3)人格顯著、持久地偏離了所在社會文化環境的范圍,由此形成的行為模式與眾不同;(4)人格障礙主要表現為情感和行為的異常,但是其智力、意識狀態都沒有明顯的缺陷;(5)人格障礙者一般對自身的人格缺陷沒有自知之明,屢犯同樣的錯誤,以致害人害己;(6)人格障礙者一般能夠應付日常的工作和生活,對自己行為的后果及社會評價能在一定程度上理解,但主觀上經常感到痛苦;(7)各種治療方法效果均欠佳。[13]270-271由此可見,人格障礙者雖然智能良好,但是他們的情感、意志等精神活動經常存在障礙,不能始終用理智駕馭自己的行為,即不符合心理健康的要求。而健康人的標準則是不僅軀體健康,同時還得有健康的心理以及良好的社會適應性。從此角度來看,人格障礙者是不同于健康人的,所以說將其歸入精神障礙并無不可。那種認為只是“由于臨床工作的需要,所以才將它歸于精神科分類之內”[11]P289的說法是缺乏理論依據的。

綜上,不管是依據國際標準還是國內標準,人格障礙都屬于醫學上的精神疾病。那么人格障礙是否屬于刑事法學上的“精神病”呢?

(二)人格障礙與刑事法學上的“精神病”

此問題換一個角度來看,就是人格障礙是否可以成為判斷刑事責任能力的醫學要件。對此,國內外學者之間都存在分歧。概括來講,主要有否定說、部分否定說與肯定說三種觀點。

1.否定說。此說反對將人格障礙作為刑事責任能力判斷的醫學要件,主要有以下幾點理由:

第一,精神醫學的角度。如前所述,有些學者認為人格障礙并不屬于精神醫學上的精神疾病,那么站在他們的立場,人格障礙當然不能列為刑事責任能力判斷的醫學要件。

第二,刑事政策的角度。雖然從社會上來看,人格障礙者的數量并不多。④但是在那些嚴重而反復的暴力犯罪中他們所占的比例相當高。據Hemphill等人于1998年統計,在重復暴力犯罪中,患人格障礙的罪犯比非人格障礙者的罪犯約高出四倍多。[14]P398中田修的分析是,一般來講多次累犯者與慣犯的過半數是人格障礙者。[15]P118因此,若斷然認定人格障礙為刑事責任能力的醫學要件,會使因無刑事責任能力而無罪者如洪水決堤般泛濫,既不利于社會防衛,又對限制刑事責任能力的適用帶來相當大的影響。

第三,從人格障礙難以判斷的角度。有學者提出在司法程序中,要區別行為人是人格障礙還是只是一時情緒失控似乎不可能。[16]因而,不宜將人格障礙作為刑事責任能力判斷的醫學要件。

筆者以為上述理由都存在可商榷之處,首先是不贊成第一點理由的理論前提,如前所述,人格障礙是屬于精神醫學上的精神疾病的;其次是第二點理由,實際上,將人格障礙列入醫學要件,并不會導致無罪者激增,因為在刑事責任能力的判斷中,除了醫學要件之外,還需要對心理學要件進行判斷,而后者則更為重要;至于第三點理由顯然是太過牽強,因為人格障礙難以判斷并不等于不能判斷。

2.部分否定說/肯定說。持此說的主要是我國學者。我國司法精神醫學界普遍存在的一種觀點是,認為人格障礙不屬于精神病,因此不屬于1997年《刑法》第18條第1款規定的對象,原則上屬于有刑事責任能力的范圍。但是人格障礙者究竟是完全責任能力還是限制責任能力,則可能會因為標準掌握不統一以及分析的著眼點不同而有所差異。[13]P276由此可見,在人格障礙能否成為刑事責任能力的醫學要件問題上,上述學者采取的既非肯定說也非否定說,實際上是采取了兩個不同的標準,即人格障礙不屬于第18條第1款(無刑事責任能力)中的“精神病”,但是卻可以成為第18條第3款(限制刑事責任能力)的“精神病”。這顯然是存在矛盾的。

另有些學者提出,對人格障礙者刑事責任能力不能一概而論。對反社會性人格障礙應認定為完全刑事責任能力,而對沖動型、偏執型等人格障礙者,如果行為人犯罪確實與控制能力薄弱有特定關系,可以認定為限制刑事責任能力。[3]P762與此相類似的觀點還見于我國臺灣地區,因為《精神衛生法》第3條規定了精神疾病的定義,其中明確指出不包括反社會人格違常者(即反社會人格障礙者——筆者注)。因而有學者便依據此規定,將反社會人格障礙排除在責任能力判斷的醫學要件之外。⑤應當說,這一形似折衷的觀點比較符合普通民眾的觀念,具有一定的合理性,但是其對于不同類型的人格障礙區別對待的依據卻值得商榷。因為任何一種人格障礙都有輕重程度的差別,一概將反社會人格障礙認定為完全刑事責任能力既缺乏法律依據又缺乏理論支持。畢竟,醫學要件在刑事責任能力的判斷中主要起一個過濾的作用,符合醫學要件之后再進行心理學要件的判斷。因而沒有必要將醫學要件限制的過于嚴格。

3.肯定說。此說支持將人格障礙作為刑事責任能力判斷的醫學要件,理由如下:

第一,人格障礙會因程度的輕重而有不同的認定,癥狀嚴重時可認為是精神病的一種,輕微時則可看作是性格偏差。也就是說,人格障礙是介于精神正常與精神病之間的中間狀態,與精神病只有量的差異。因而它可以作為判斷刑事責任能力的醫學要件。[17]P22-23

第二,即使認為人格障礙不屬于精神醫學上的精神疾病,也不能就此肯定不能成為刑事責任能力的醫學要件。因為刑事責任能力的判斷,重要的是精神障礙在法律上所體現的意義,而不是產生精神障礙的原因。只要是人格障礙導致了行為人辨認能力與控制能力喪失或減弱,就應該承認人格障礙是責任能力的醫學要件。[18]P180

筆者贊成肯定說,不過理由與上述兩點有所不同。先是承認人格障礙屬于精神醫學上的精神疾病,在此前提下,基于我國刑法上的“精神病”應符合現行精神障礙診斷標準的立場,認為人格障礙可以成為刑事責任能力判斷的醫學要件。而判斷人格障礙則依據現行的CCMD-3與ICD-10,不符合其標準的,就不能稱之為人格障礙。

三、刑事責任能力的判斷

現實生活中許多人認為只要行為人被鑒定為精神病,就無罪,此即“有病無罪論”。這一錯誤觀念實際上混淆了精神疾病與刑事責任能力的關系。在我國的混合式立法模式下,認定精神障礙者刑事責任能力需從醫學要件與心理學要件兩個方面進行判斷。若行為人在實施危害行為時正處于精神障礙狀態,并因此導致不能辨認或控制自己的行為,則該行為人不具有刑事責任能力;若行為人雖然處于精神障礙狀態,但是并未導致辨認或控制能力喪失或減弱的,則行為人具有完全刑事責任能力。由此可見,盡管人格障礙屬于刑法上的“精神病”,可以作為醫學要件,但是并不必然導致無刑事責任能力的判斷結果。

德國在1975年刑法改正書中提到,人格障礙等在非常嚴重的情況下,也應該認為其無責任能力。但是大多數國家的司法精神醫學專家根據實際情況,將人格障礙者評定為完全刑事責任能力。一是因為人格障礙程度越嚴重,反社會性越強,對社會的危害也越大;二是從預后來看,對人格障礙者的治療效果差。若評定為限制刑事責任能力,則他們將回到社會上繼續犯罪,具有極大的危險性。而嚴格的約束、適當的勞動鍛煉則有助于改善他們的狀況。[19]P269-270筆者以為上述理由是存在問題的,因為刑事責任能力的判斷只能依據法律標準,而不是社會危害性以及治療效果等法律標準以外的因素。至于美國等國家將人格障礙者認定為完全刑事責任能力,其原因在于刑法典已經明確將人格障礙排除于精神疾病或精神缺陷之外(例如《美國模范刑法典》第4.01條的規定),而且他們對刑事責任能力的劃分采取的是“有或者無”的“二分法”。

但是,我國現行刑法對于刑事責任能力的規定采取的是三分法,即除了完全刑事責任能力與無刑事責任能力以外,還包括限制刑事責任能力。所以,筆者不同意有學者提出的我國學界和實務界借鑒美國做法的建議,[14]P407即將人格障礙者認定為完全刑事責任能力。因為一般情況下,人格障礙者的智力不存在缺陷,認知正常,即具有完全的辨認能力。但是人格障礙者的自控能力一般較差,有行為與情緒情感的異常。也就是說,人格障礙者通常具有辨認能力和控制能力,但控制能力一般存在缺陷。所以從理論上來講,鑒定為限制刑事責任能力的可能性較大。

而近年來關于人格障礙的神經生理及心理研究也證明了上述的理論假設,即人格障礙者的腦功能是不良的。具體體現為大腦成熟延遲、大腦皮層警覺性低下、植物神經反應緩慢、腦電圖節律變慢,腦功能不良區域位于前部腦區并且定位于左側。[19]P269此研究結果表明這類人的心理過程在許多方面都可能受到牽連,而這些都是使行為人自由意志受到某種程度限制的原因。也就是說,人格障礙者在自己的行為、情感方面的選擇上并不是完全自由的。這實際上為人格障礙者減輕刑事責任能力提供了理論基礎。

從刑事古典學派的觀點來看,刑事責任能力的本質是意思能力或犯罪能力,實質上就是意志自由的問題。而犯罪人在本質上是意志自由的,但卻基于這種意志自由而選擇了犯罪行為,因而應當對其行為的后果承擔刑事責任。[20]P28由于人格障礙者的意志不是完全自由的,是存在一定缺陷的,所以,判定其為限制刑事責任能力就有了依據。

而從人格刑法學的觀點來看,犯罪人是具有相對意志自由的人,它調和了刑事古典學派和刑事實證學派對于人的觀點,將人看作是具有自由意思但卻受環境、遺傳等因素影響的普通人。[21]人格責任論認為,刑事責任的基礎不僅是具體的行為,還有行為人內在的性格。犯罪行為是行為人人格的具體化,是行為人根據其人格特性,在各種內在、外在的條件下,有選擇地排除其他可能性而實施的行為,因此,行為只是人格動態的一個方面而已。[20]P330由此看來,人格障礙者實施的犯罪更是行為主體的具體化,與其人格因素有密切關系,理應做出與正常人不同的刑事責任能力判斷。雖然說人格障礙者的人身危險性以及再犯率較高,但是若對其存在的人格障礙視而不見,將其認定為完全刑事責任能力本身就是對法律正義的威脅。

從司法實踐來看,最高人民法院曾于2001年判處一起限制刑事責任能力的人格障礙者故意殺人案。⑥應當說,此案件對于人格障礙者犯罪的處理具有非常重要的意義,它為人格障礙犯罪者刑事責任的減輕提供了現實依據。一方面表明了人格障礙屬于我國刑法中的“精神病”,可以作為刑事責任能力的醫學要件;另一方面也證明了鑒定為人格障礙并不等于無刑事責任能力,限制刑事責任能力減輕處罰的結果也是司法實踐與理論趨同的很好體現。“2006年陜西邱興華特大殺人案”中,犯罪心理學教授李玫瑾認為邱興華只是存在人格偏執障礙,沒有精神病,具備完全刑事責任能力。[22]P227筆者認為李教授是從狹義的角度理解刑法上的精神病的,自然得出邱興華具有完全刑事責任能力的結論。但是目前廣義地理解“精神病”更具有合理性,亦即包括人格障礙在內的非精神病性精神障礙都屬于刑法上的“精神病”范疇。上述“阿古敦故意殺人案”即為很好的例證。

注釋:

① 我國《刑事訴訟法》第120條、第122條規定了精神病的鑒定,也涉及對精神病的理解問題。此處雖然以刑法第18條中的“精神病”為例,但同樣適用于刑事訴訟法中的相關規定。

② 1979年《刑法》第15條規定:“精神病人在不能辨認或者不能控制自己行為的時候造成危害結果的,不負刑事責任;但是應當責令他的家屬或者監護人嚴加看管和醫療。間歇性的精神病人在精神正常的時候犯罪,應當負刑事責任。”

③ 第1款:精神病人在不能辨認或者不能控制自己行為的時候造成危害結果,經法定程序鑒定確認的,不負刑事責任……;第3款:尚未完全喪失辨認或者控制自己行為能力的精神病人犯罪的,應當負刑事責任,但是可以從輕或者減輕處罰。

④ 人格障礙患病率在國外約2~10%,國內約0.1‰,但應用科學工具證明患病率約2.5%。參見沈漁邨主編:《精神病學》(第五版),人民衛生出版社2009年版,第651頁;古津賢、高磊主編:《精神醫學與司法鑒定》,科學普及出版社2007年版,第265頁。

⑤ 也有學者認為在刑法上沒有必要依據精神衛生法的規定,因為二者的制定目的完全不同。參見林伯樺:《論精神障礙與心智缺陷不法行為責任問題——以人格疾患為中心》,臺灣大學2008年碩士論文,第111頁。

⑥ 基本情況是:內蒙古自治區錫林郭勒盟中級人民法院判決認定被告人阿古敦犯故意殺人罪,判處死刑,緩期二年執行,剝奪政治權利終身。宣判后,內蒙古自治區人民檢察院錫林郭勒盟分院以一審判決量刑畸輕為由,提出抗訴。內蒙古自治區高級人民法院維持了一審判決中的定罪部分,并撤銷了一審判決中的量刑部分,以故意殺人罪,判處被告人阿古敦死刑,剝奪政治權利終身。最高人民法院在復核期間,委托內蒙古自治區精神疾病司法鑒定委員會鑒定,結論為被告人阿古敦為分裂型人格障礙,有限定責任能力。此鑒定結論被最高人民法院采納,依法改判阿古敦無期徒刑,剝奪政治權利終身。參見最高人民法院刑事審判第一、二庭主辦:《刑事審判參考》,法律出版社2002年第1輯(總第24輯),第16~18頁。

[1] 鄭瞻培.司法精神醫學基礎[M].上海:上海醫科大學出版社,1997.

[2] 林準.精神疾病患者刑事責任能力和醫療監護措施[M].北京:人民法院出版社,1996.

[3] 劉白駒.精神障礙與犯罪[M].北京:社會科學文獻出版社,2000.

[4] 沈漁邨.精神病學(第五版)[M].北京:人民衛生出版社,2009.

[5] 李從培.司法精神病學鑒定的實踐和理論[M].北京:北京醫科大學出版社,2000.

[6]司法部2006年度國家法治與法學理論研究項目課題組.精神障礙者刑事責任能力評定標準(草案)[J].中國司法鑒定,2008,6.

[7] 林維.精神障礙與刑事責任能力的判定[J].國家檢察官學院學報,2008,4.

[8] 高銘暄.中華人民共和國刑法的孕育和誕生[M].北京:法律出版社,1981.

[9] 高銘暄,馬克昌.刑法學(第三版)[M].北京:北京大學出版社、高等教育出版社,2007.

[10] 趙秉志,劉志偉.精神障礙者犯罪之刑事責任若干問題研究[J].山東公安專科學校學報,2001,1.

[11] 馬世民.精神疾病的司法鑒定[M].上海:上海醫科大學出版社,1998.

[12] 陳學詩等.司法精神病學刑事鑒定的理論與實踐[J].中華神經精神科雜志,1988,3.

[13] 古津賢,高磊.精神醫學與司法鑒定[M].北京:科學普及出版社,2007.

[14] 何恬.重構司法精神醫學——法律能力與精神損傷的鑒定[M].北京:法律出版社,2008.

[15] 張麗卿.司法精神醫學——刑事法學與精神醫學之整合[M].臺北:元照出版有限公司,2004.

[16] 張甘妹.論精神病質人格與犯罪之關系[J].刑事法雜志,1969,6.

[17] 廖錦玉.責任能力的認定與精神鑒定[D].國立政治大學法律研究所1997年碩士論文.

[18] 黃丁全.刑事責任能力研究[M].北京:中國方正出版社,2000.

[19] 莊洪勝,孫春霞.精神病的醫學鑒定[M].北京:人民法院出版社,2000.

[20] 陳興良.刑法的人性基礎(第三版)[M].北京:中國人民大學出版社,2006.

[21] 胡學相,陳文滔.刑法中的人格問題初探——兼評人格刑法學[J].中國刑事法雜志,2007,3.

[22] 孫東東,李玫瑾,何家弘.司法精神病鑒定與犯罪心理分析——從邱興華特大殺人案談起[A].何家弘主編.證據學論壇[C].北京:法律出版社,2007.

Judgmentof“MentalDiseases”andCriminalResponsibility

ZhangAi-yan

(Criminal and Judicial Law Shool of Shandong University of Political Science and Law,Jinan Shandong 250014)

In forensic psychiatry,the implications are different between“psychosis”and “mental diseases”and“mental disorders”in China.Judging from the characteristics of mental disorders and primary contents of criminal responsibility, the “mental diseases” in Criminal Law shall be interpreted in a wide sense. To avoid unnecessary disputes, it is more rational to replace the term “mental diseases” with “mental disorders”. Either following the international standards or domestic standards, personality disorder is a mental illness from the medical perspective, and may be a medical element for judgment of criminal responsibility. Anyhow, it does not necessarily result in a ruling of “non-criminal responsibility”. “The idea of acquittal by reason of mental illness” has confused the relation between mental diseases and criminal responsibility.

mental diseases;personality disorders;criminal responsibility

DF61

A

(責任編輯:張保芬)

1002—6274(2011)03—084—08

張愛艷(1972-),女,山東濰坊人,法學博士,山東政法學院刑事司法學院副教授,研究方向為刑事法學、醫事法學。