藝術史的“文本化”

在20世紀初“革王畫的命”、50年代以馬克思主義史觀重寫的藝術史以及“冷戰”后西方藝術社會史的多重影響下,中國文人畫理論中畫品與人品高度關聯的價值體系屢屢遭到現代研究者詬病。時至今日,仍不乏研究者認為,一度被奉作圭臬的文人畫及理論很大程度上只是權力與市場交錯運行的結果。本文無意參與這場漫長復雜的論戰,而是希望提供另一種思考的可能:從后來者的眼光重新衡量傳統價值的坐標軸固然重要,但首先應盡可能還原彼時畫史的形成與傳播條件,思考在圖像復制技術極為貧乏的往昔,人們構建、傳播藝術史知識的方式,將批評建立在“了解之同情”的基礎上。

一、沒有圖像的藝術史

與今日的藝術史書寫不同,許多耳熟能詳的文人藝術理論、畫史知識最初只是依附于特定作品的有感而發,即“題畫詩文”或“畫跋”。在見證了文人畫理論之濫觴的兩宋之交,不少文化精英、王公貴胄開始嘗試提筆作畫。董其昌曾如此總結彼時繪畫媒介的變化:“宋以前,大家都不作小幅,小幅自南宋以后始盛。”相較高屏大障上的裝飾性繪畫,以靈動筆墨描繪在小幅卷軸上的山水景致顯然更切近文人畫家與觀者的日常閱讀及書寫習慣。隨著便攜式繪畫的流行,繪畫與論畫文本的關系呈現出新的面貌。當繪畫尚為固定在建筑、屏風上的大型裝飾圖像時,鑒賞文本通常與圖像彼此分離。如此寫就的畫論往往更需要顧及對圖像的再現性描寫——語圖分體時,考慮到題畫文本的讀者很可能并未見過繪畫原作,作者通常要先花費較多篇幅詳細描述畫面內容,再據畫抒情。繪畫轉移至小型手卷、冊頁上后,直接附著在畫后的題跋亦隨之增多。在圖文并置的情況下,作者便更有機會實現“畫之不足,題以發之”的期許:“以往大量的賦形常常被精簡為一兩聯,只對畫面作簡單提及,而剩下的空間則用以發畫外意。”“畫外意”不僅指“藝格敷辭”(ekphrasis) 般的文學式描繪,也包括對畫家生平的記載、對風格史上下文的擴充與延伸。

北宋以來,雕版印刷技術快速發展,至北宋中期,被印刷發行的文獻主要限于經書、佛典、類書、唐及唐以前詩人的文集等。北宋后期至南宋,刊印發行的文本類型大為拓展,甚至出現了作品集在詩人(如蘇軾) 生前便得以刊行的現象。在此背景下,不少原本題寫在作品后的跋文脫離了原有的語境,進入純粹的文本領域,圖與文的關系再度由“并置”轉變為“分離”。這一分離加速了對特定作品的評論轉向泛泛的畫史及藝術理論的過程:從形式觀之,這些論畫文本脫離了原有語境,被獨立編入文集;從內容觀之,與圖像二度分體的畫論文本畢竟和獨立寫就的題畫詩文有所不同,前者的畫面描述更為精簡,畫史的知識構建、對藝術家事跡的記錄占比增多,因此更易擺脫具體作品的內容限制,成為可讀性更高、適用性更廣的畫論與畫史故事。

以成書于南宋前期的《畫繼》為例,相較鄧椿祖述的《歷代名畫記》《圖畫見聞志》,《畫繼》最顯著的不同在于對前代文人題畫詩、賞畫詩的大量引用。北宋末年,公、私藏畫皆遭劫難,鄧氏難以大量接觸北宋中期至南宋初期之間的繪畫原作,但獲得文人別集并較為系統地回顧題畫詩文則并非難事:“予嘗取唐宋兩朝名臣文集,凡圖畫紀詠,考究無遺。故于群公,略能察其鑒別。”有學者指出,《畫繼》從米芾《畫史》中收錄了近十五條資料,引用蘇軾詩文二十次、黃庭堅詩文十七次、晁補之詩文七次,它們多被收錄于彼時已刊文集里。經鄧椿的二次整理與出版,文人在不同場合下寫就的應酬之作、圍繞特定作品展開的議論,與畫家的生平軼事及藝術風格形成了緊密的共同體,一同指向序言中“人品既已高矣,氣韻不得不高”的理想。

需要注意的是,對鄧椿及其屢屢引用的北宋文人來說,所謂的“知人論畫”當然不意味著僅將畫家的為人、作文視為衡量作品優劣的砝碼。某位藝術家特有的“氣質”實乃相當復雜多元的概念,其中既包括技術層面的筆墨控制、認知層面的藝術品位,也包括難以捉摸但確實存在的個人“靈氣”。然而,在圖像復制技術遠遠落后于文本復制技術的時代,許多讀者都沒有機會見到和畫史、畫論文字匹配的原作或可靠摹本,他們難以準確把握“知人”的多重含義,更無從分辨眾多含糊、抽象的風格概念與文人“自是天性,非師而能”的自我標榜,于是很多情況下,便僅僅將“知人”簡單等同于真偽難辨的藝術家傳說。

20世紀初,恩斯特·克里斯與奧托·庫爾茨合著的《藝術家的傳奇》一書揭示出文藝復興以來“藝術家神話”的高度模式化。誠如作者所言,不少因循重復的傳記情節、人物塑造都可上溯至古希臘羅馬時期的神話、宗教和歷史故事。克里斯與庫爾茨的研究提醒我們,畫史著作中的“藝術家傳記”是真實與虛構、記憶與期許交織的產物,它們承載著不同時代的作者對“何為藝術”這一問題的回答,研究者不可輕易以“歷史真實”視之。不過,該書主要從文獻學角度考察了常見傳記模版的史料來源,未對具體的傳播路徑展開進一步研究:一方面,傳記的作者只有在接觸到經典文本的前提下,才能受到后者的影響,提取出所謂的“傳記模版”;另一方面,新的“藝術家傳奇”寫就后,也要依靠物質媒介傳播,方能參與重塑藝術史認知的進程。

小威廉·埃文斯提示我們,不同發展階段的印刷術對人類知識構成、思維方式的影響迥然不同。在他看來,15世紀古登堡印刷術很大程度上是對古希臘唯名論知識體系的延續,高度概念化的命名和語詞含混了太多世界的細節;至版畫技術飛躍發展的18世紀,人們方有機會借精密的圖像打撈出更多知識的殊相,從根本上改變了認知世界的方式。盡管埃文斯過度貶抑了早期印刷術的歷史意義,但他對文字復制時代和圖像復制時代的敏銳區分為我們留下了巨大的思考空間:在文本印刷較圖像復制遠為發達的前現代,依托文字的藝術家軼事往往比作品傳播得更遠。前代名家的真跡或已流散人間、難得一見,但有關他們的種種傳說卻能借助言談、書寫、出版流傳甚廣,并且在戲曲、話本等大眾文化中一次次煥發出全新的生命。巫鴻將圍繞著中國古代繪畫的題跋、著錄稱為“文本之圈”,認為它們某種程度上阻塞了我們直接理解作品的道路。然而,在古代的信息傳播條件下,一件作品、一位藝術家衍生出的文本越多,便越有可能廣泛流傳。

二、“倪高士”形象的生成與流變

有明一代見證了小說戲曲的繁榮發展。萬歷后期至天啟年間,許多前代賢士或真或假的軼事傳聞被編撰為文集,與流行于明中后期的名士之風相互應和。這些面向更廣大讀者的小說文集通常更強調可讀性,尤其注重情節的豐富和完整。常見方法之一,是摘出早期文獻中不甚重要的只言片語,將其演繹成夸張而情節豐富的戲劇性故事。在后世傳寫過程中,部分文學戲說又漸漸成為新的史料,隨著“民間創作歷史文本化”,這些故事中的虛構橋段甚至可能成為后世藝術史寫作中的“常識”。其中,元代畫家倪瓚的形象生成尤具代表性。明代孫克弘曾轉述沈周之語:“云林戲墨,江東之家以有無為清俗。”所謂“清”,不僅是對藏畫人藝術品味的肯定,更暗含著道德品質層面的判斷。在明末董其昌等人的眼里,倪瓚更是以超然逸格之姿取代何良俊、王世貞等人推舉的趙孟頫、高克恭,位列“元季四大家”之首:

迂翁畫在勝國時可稱逸品,昔人以逸品置神品之上。……元之能者雖多,然承稟宋法,稍加蕭散耳。……獨云林古淡天然,米癡后一人而已。

然而,在倪瓚生活的元代,人們對其繪畫水準的高低尚存不同看法。例如,陶宗儀便批評倪瓚晚年的作品“率略酬應,似出二手”。稍后,夏文彥又將陶宗儀的評語錄入《圖繪寶鑒》倪瓚的詞條下。雖然《圖繪寶鑒》多為二手資料拼湊而成,屢屢被明人批評為“淆亂可笑”,但考慮到其信息來源之豐富、刊刻傳播之廣泛,該著畢竟在很大程度上代表了元末明初相當一部分繪畫鑒藏者的共識。

即便是與倪瓚來往密切的友人,首先贊許的往往也是他的詩文而非繪畫。這其中不乏數千年來文人“立言”傳統的影響,但既然倪瓚及其友人仍身處文辭較丹青分量更重的時代,便更容易想象他們的自我期許與后世塑造的“畫家倪瓚”之間的差別。以倪瓚密友周南老所撰《元處士云林先生墓志銘》為例,開篇即道:“誦其詩,知其為處士而已。……處士之詩,不求工而自理,致沖淡蕭散。”相較之下,為明清人津津樂道的云林繪畫卻只附著在“嗜蓄古法書名畫”之后,僅得一筆帶過。

已有不少研究者撰文討論明代以后倪瓚畫史地位的變動,指出明代鑒藏家何良俊、陳繼儒、董其昌等人視倪瓚而非趙孟頫為“元四家”之一的做法,一方面乃彼時文人畫壇“宋元趣味之爭”的一部分。趙孟頫融合唐、宋的設色與構圖讓位于更突出筆墨精微的云林山水,以倪瓚為代表的“逸品”不再是唐宋畫品論著中游離在“神、妙、能”之外的特殊風格,轉而成為文人畫家爭相追隨的最高典范。另一方面,在明代后期政治環境的影響下,愈來愈多的畫史作者開始對趙孟頫仕元一事持批評態度。在畫品與人品相提并論的文人畫領域,這種態度的轉向很快發展為部分批評家對趙孟頫書畫風格的偏見與貶抑,他們屢以“妍媚纖柔”斥之,又以所謂的“嫵媚”趣味倒推出趙氏“殊乏大節不奪之氣”,最終完成了人品與風格的循環論證。而明代中期以后對倪瓚人格、藝術之“清逸”的高度推舉,則與之形成鮮明對比。

正如我們無法僅從技藝與審美的角度來闡釋趙孟頫在部分畫史著作中遭受的批評,明代以來倪瓚地位的不斷抬高也是多方因素疊加作用的結果,其中,圍繞著“倪高士”的種種傳說無疑構成了倪瓚藝術史形象生成過程中不可缺失的一環。今人提及倪瓚,幾乎無一不言及他近乎病態的好潔,更有甚者,將“潔癖”視作倪瓚山水畫風格的心理成因,在生理層面的潔癖—精神層面的清高—藝術層面的超逸之間劃上等號。然而,從現存元明史料觀之,盡管倪瓚的同時代者已注意到他的好潔性格,但他極端病態的潔癖形象事實上是在明代文學化的寫作中逐漸形成的。周正道《元處士云林先生墓志銘》僅反復強調了云林人格層面的清高,少有未言及友人生理層面的潔疾:

生而俊爽,稍長,強學好修,惟雅潔,敦行孝弟,而克恭于兄。……與世浮沉,恥于炫暴,清而不污。

依筆者管見所及,長樂王賓撰寫的《元處士云林倪先生旅葬墓志銘》較早記載了倪瓚的好潔軼事:

好潔,盥頮易水數十次,冠服著時,數十次拂振,齋閣前后樹石常洗拭。見俗士避去,如恐浼。

對比周正道和王賓所撰墓志全文,可知前者意在從才學、性情、品德等角度樹立倪瓚的傳統文人形象,后者的撰述則更留心種種逸事,所載事跡更具戲劇性、趣味性。同為墓志銘,兩篇文章風格為何存在如此差異?首先,王賓所撰為“旅葬墓志銘”,與周正道撰寫的“墓志銘”性質不同:倪瓚卒于摯友夏顴江陰長涇習禮里的家中,其靈柩最初旅葬于此,后歸葬無錫芙蓉山倪氏祖塋。王賓之墓志銘先作于倪瓚“旅葬于江陰習里”時,或許是在倪瓚友人或家屬請托下倉促完成的工作;周氏撰寫墓志銘時,倪瓚已遷葬故里,“奉柩葬于無錫芙蓉山祖塋之下,而刻石識歲月,且遵治命來征銘”,所撰銘文也因此更為正式、更具紀念意義。其次,二人與倪瓚親疏程度的不同也影響了他們對云林生平的理解。檢《清閣全集》可知,倪瓚常登門造訪周正道,同享詩畫游賞之樂,還曾為其詩集《拙逸齋詩稿》作序,盛贊周氏之為人與為詩,可見二人過從甚密。反觀王賓,無論在倪瓚文集或旁人著述中,皆未見二人直接往來的記載。不過,吳寬曾言及王賓與夏顴有所往來,后者是倪瓚晚年的摯友,主持了倪瓚的旅葬后事。王賓頗為關注吳中文人傳統,曾撰《吳中名賢記》、錄《吳下古跡詩》,他的行為處事亦處處體現出隱士理想的影響:在元明鼎革的亂世中,王賓“自晦為清狂,不娶不仕”,不僅在交友方面頗為苛刻,甚至自殘毀容以避世。綜上所述,《元處士云林倪先生旅葬墓志銘》很可能是在這樣的背景下寫就的:王賓與倪瓚或許因夏顴這一共同友人有過數面之緣,但遠稱不上熟絡;倪瓚在夏顴家離世后,夏顴便延請對“倪高士”多有尊崇的友人王賓撰寫旅葬墓志銘。出于對吳中名士——尤其是那些與俗世規則格格不入的高人隱士——的強烈興趣,王賓明顯傾向于記載盡顯傳主“異”“逸”的故事,其中便包括倪瓚具有高度象征意義的潔癖之舉。

盡管周正道所撰銘文更符合文人傳統的理想敘事,對倪瓚的“好潔”點到即止,但后世文本卻大多選擇轉述、重錄王賓之文。在張端的《云林倪先生墓表》中,他不僅延續了王文的“易水”“拂振”說,更添入了新的潔癖佚事:

有潔癖,所建云林堂、逍閑仙亭、朱陽賓館、雪鶴洞、海岳翁書畫軒,齋閣前植雜色花卉,下以白乳甃其隙,時加汍濯。花葉墮下,則以長竿黐取之,恐人足侵污也。

張雨《題倪瓚像》(圖1) 同樣值得注意。明初以來,此畫已有不少摹本。隆慶二年(1568), 文彭在其上題跋(圖2)道:“云林像,嘗見摹于王氏, 上有細楷光庵墓銘。每欲命工摹以為供, 竟爾不果,其庸俗亦可笑也。” 由此可知,明代出現了將倪瓚的經典肖像與王賓墓志銘合二為一的樣式。仇英《倪瓚像》卷(圖3) 上,即載有文彭以小楷抄寫的《元處士云林倪先生旅葬墓志銘》,其后附有文徵明謄寫的張雨題贊。此作或許即為文彭“命工摹以為供”后較為滿意的作品。稍后,清代王文治又在卷后題詩道:“高士竟千古,披圖見天真。云林擁清閣,位置宜斯人。洗梧俗慮掃,把卷高懷存。”對王文治來說,云林的“洗梧”舉動儼然已如清閣一般,是言及倪瓚時無人不曉的“常識”。前人以詩、文、圖構建起的“倪高士”形象既包括確鑿可考的歷史真實,也難免混入圍繞藝術天才展開的想象與修辭。當虛實相間的故事傳布太久,它便逐漸成為后人眼中新的“歷史真實”,等待著下一輪重寫與虛構。

三、《云林遺事》中的倪瓚形象構建

明代嘉靖年間,顧元慶編纂《云林遺事》,將其收入自編叢書《顧氏明朝四十家小說》。顧氏是正德、嘉靖年間活躍于蘇州一帶的藏書家、出版家,除主要收錄明前期江南一帶文人筆記小說的《顧氏明朝四十家小說》外,他還刊有以宋以前的傳奇小說、筆記為主的叢書《顧氏文房小說》。《云林遺事》分為“高逸”“詩畫”“潔癖”“游寓”“飲食”五目,記述了倪瓚的藝術成就、詩畫理論、人物品行及傳聞軼事。有關《云林遺事》的文獻來源,寧稼雨、張慧等人已撰文考察:“詩畫”門下《雅宜山竹枝詞二首》本事、倪瓚畫論兩條已見于《倪云林先生詩集》,此集初由天順四年(1460) 蹇曦刊刻,是現存最早的倪瓚詩集刻本,顧元慶或即由此取材;“游寓”所載皆為詩歌本事,其中,中秋宴會題詩“紅蠡卷碧應無分”條亦見載于《倪云林先生詩集》;“飲食”門收九則遺事、八則菜譜、一則茶譜,皆載于《云林堂飲食制度集》,但后者最早僅存清光緒年間刻本,倪瓚及其友人也未曾提及倪氏撰寫過飲食相關文集,或為后人偽造之作。

相較“詩畫”“游寓”“飲食”的藝術理論、詩本事、食譜,“高逸”“潔癖”兩門的記載多情節豐富的趣事傳聞,更能給讀者留下深刻的印象,因此常為后人征引。和取材自倪瓚文集的其余三門不同,“高逸”“潔癖”兩門的主要文獻來源之一,是顧元慶業師都穆編纂的《都公譚纂》一書。此外,“潔癖”下的“閣前置梧石,日令人洗拭……”一條,則很可能由元人王賓、張端撰寫的旅葬墓志銘及墓表改寫而來。《云林遺事》“潔癖”門下記載的種種軼事頗富戲劇性,又恰好迎合了晚明的嗜奇之風。清代以后,“潔癖”儼然已成倪瓚的標志之一,而“高逸”則成為精神層面的“好潔”象征,一同塑造出倪瓚鮮明的形象符號。

依嘉靖十八年至二十年顧氏大石山房刻本《云林遺事》“高逸第一”下雙行小字注,是書最初附有“小像交游”,但大抵是囿于刻梓難度,顧元慶最終未能保留這一設計。如果說倪瓚肖像上的王賓墓志銘尚能借助可靠肖像與倪瓚本人的山水畫真跡,在高士想象與歷史真實之間取得微妙的平衡,那么,對顧元慶的小說讀者而言,“倪瓚”歷史形象的生成則更加依賴人物故事自身的戲劇張力及其傳播潛力。與其認為《云林遺事》是畫史畫家小傳傳統下的寫作,不如將它歸入明代文學史的脈絡。從文本內容觀之,和前文談及的王賓一樣,顧元慶同樣有著強烈的傳承吳中高士文化的意識,不僅編錄吳中先賢遺事集《云林遺事》《檐曝偶談》,編刻的小說叢書也多選入涉及吳中先賢事跡的著作。從文體觀之,《云林遺事》深刻體現出“世說體”文學的影響。嘉靖、隆慶以前,甚少有人了解《世說新語》一書。自嘉靖十四年(1535) 袁褧刊刻《世說新語》后,各種刻本、評點本陸續面世。嘉靖年間,何良俊、王世貞等人在《世說新語》影響下先后編纂《何氏語林》與《世說新語補》,后二者分別是對《語林》與《世說新語》的修訂重編,影響尤其深遠,以致明末凌濛初感嘆道:“獨《補》盛行于世,一再傳,而后海內不復知有臨川矣。”然而,顧元慶接觸到“世說體”的時間或許更早。嘉靖以前,都穆的《玉壺冰》為少有的“世說體”之作,“也許是自恃孤本難見,他撰寫時還放膽地直接抄錄《世說新語》,公然據為己有”。

倪瓚與同代人的詩文往來和周正道撰寫的墓志銘,向我們展現出一個十分復雜多元的倪瓚形象:受家族傳統的影響,倪瓚行事頗有道教之風,他一度為鄉里巨富,卻不太擅長料理家財,以致晚年流離失所、寓人籬下。與其說倪瓚如后世傳聞那樣有著“先見之明”,不如說散盡家財是他在亂世飄搖間的無奈選擇。面對元末戰事紛擾,他雖將起義軍斥作“妖賊”,在面對張士誠政權時,卻也不似后人傳聞那般大義凜然,曾作“張公開府任豪英”“仆射親民如父兄”之語。然而,比起在復雜情境中搖擺糾葛的個人,那些高度戲劇化、傳奇化——換句話說,那些與我們的切身經歷存在一段距離的形象符號,往往更容易以天才的姿態得到傳播。在顧元慶筆下,不符合“高士”符號的枝蔓悉數遭到裁剪,最終造就了以“潔癖”為表、以“高逸”為里的高度符號化的倪瓚形象。王賓墓志銘里的“齋閣前后樹石常洗拭”,被夸張為倪瓚因聽到客人咳嗽聲,擔心窗外梧桐樹留下唾痕,便讓家僮“剪葉十余里”的瘋狂舉動;“見俗士避去”的泛泛記載,則落實成倪瓚怒拒張士誠等人索畫,爾后遭到張氏毆打報復時仍一言不發的高逸壯舉。

在此,我們有必要關注顧元慶這類出版家在藝術史知識生成中發揮的作用:顧氏雖僅為庠生,但家產豐厚,在鄉里頗具名望。依錢謙益記載,他“獨以圖書自娛,自經史以至叢說,多所撰述”,然而,傳記對“自娛”的極力強調難免附有文人理想化的修辭,考慮到顧氏“家近許市,兄弟多纖嗇治產”,顧元慶對小說傳奇的高度關注或許不僅出于學術層面的考量,也因這類出版物在市場上廣受歡迎,可供家族盈利。在《云林遺事》中,我們既能感受到對文人理想的繼承發揚,也可見出明代流行的小說傳奇文本戲劇性乃至獵奇的一面。這位游走于江南名士與地方中下層文人之間的出版家,通過小說叢書的編纂、出版,搭建起溝通雙方所知與所見的橋梁。在這類極少被劃分為畫史文獻的筆記小說里,無處不映射著明中期以來漸成共識的文人畫理論的影子,而它們塑造出的“文人畫家”形象,又在后世成為精英文人們藝術史寫作中的歷史“常識”。

若將《云林遺事》與同樣記載了倪瓚高逸、潔癖傳聞的《語林》對比,便不難發現二者側重點的差異。《云林遺事》悉數收錄在“高逸”內的軼事,《語林》將其分別置于“方正”“雅量”“識鑒”“棲逸”“簡傲”“忿狷”等條目下;涉及倪瓚潔癖的內容,則被置于“容止”“仇隙”下,而非記載了王思微、王維、米元章等人潔疾事的“惑溺”下。相較顧元慶之作,何良俊延續了《世說新語》已有的分類,弱化了倪瓚傳聞中“潔癖”特征的存在感。明末,毛晉又在《云林遺事》的基礎上刪去如“混廁諸事”之類的俚陋傳說,編《倪云林遺事》。無論是在吳門文人圈中頗有影響力的何良俊筆下,還是明末因藏書、刻書名重一時的毛晉筆下,倪瓚似乎都更接近傳統的名士形象,卻都不如顧元慶《云林遺事》中的倪高士傳說那般流傳廣泛。明代后期以來,《云林遺事》為明代小說叢書《璅探》《說郛續》《五朝小說·皇明百家小說》《五朝小說大觀·皇明百家小說》、清代《借月山房匯鈔》《澤古齋重鈔》收入,在不同層級的讀者中產生了廣泛的影響。萬歷二十八年(1600),倪瓚八世孫倪珵刊刻十四卷本《清閟閣遺稿》,不僅未加辨析地收入了顧元慶的著作,還在此基礎上添加了“元鎮母疾”和“元鎮嘗寓其姻鄒氏”兩條潔癖逸聞。倪珵跋文稱:“我(倪珵) 祖云林公生值胡元穢濁之時,而松筠為抱,泉石自娛。”暗示倪瓚不與胡元合污、獨為清流。同編屠隆所撰序文,也稱倪瓚“抗節不屑仕元,書甲子不書元季號”,幾乎將他視作抵抗異族統治的英雄。倪珵編《清閣遺稿》是清代倪桌《清閣遺稿》、曹培廉《清閣全集》的底本,曹編《清閣全集》又被收入《四庫全書》集部,成為近代以來最為人熟知的倪瓚文集版本。

《云林遺事》一方面借助明末流行的“世說體”框架,在作者與讀者間搭建起有效的預期系統與隱含約定,另一方面將散落各處的倪瓚傳聞濃縮成極為符號化的“高士”形象,以“潔癖”異行為表,以“高逸”特征為里,既不至于破壞文人名士形象的普遍共識,又滿足了人們對“天才”的想象與獵奇,為讀者提供了超出傳統傳記書寫的閱讀樂趣。不難想象,這些文本很可能是難以接觸到倪瓚及其傳派畫作真跡的中下層文人最初形成的“倪瓚印象”。或真或假的種種逸事隨小說叢書、倪瓚文集的不斷刊刻廣泛流傳,自晚明以來產生了深遠的影響。

四、晚明畫史中的風格與人格建構

相較《畫繼》寫作的時代,《云林遺事》成書的晚明不僅見證了文人畫史的成熟與普及,也見證了畫史傳說中“藝術家人格”的進一步細分。受克里斯著作的影響,高居翰歸納出明代中后期某類藝術家的典型形象:他們自小聰慧過人,卻最終因種種原因斷絕了功名之路,于是改以書畫詩文為生,行為浪蕩風流、縱情酒色,自稱或被他人譽為“仙”“癡”“狂”。此類畫家多見于南京,吳偉、張路、郭詡即為其中的代表。與此對應的繪畫風格同樣相當鮮明,這些畫家的作品主要立足于宋畫的主題和構圖,表現手法多放松甚至粗率的草筆。高氏反思了文人畫史中普遍存在的、認為繪畫風格乃“自然而然地”心性表現的觀點:“對某位畫家將產生何種畫作的‘期望’已在社會中成立……畫家在中國社會中有一定的位置,而且其角色功能有一定的經濟色彩。他們(畫家們) 容易受制于從他們四周而來的、還有來自內心的一致的期望。”高居翰尤其提醒我們注意“身份-風格”對應關系背后的藝術市場需求。如果一味聽信“心畫”一類的說辭,難免以為畫卷上張狂的筆觸是畫家們癡狂心態的直接反映。然而,在書畫市場愈發成熟的明代江南,這些畫家很可能只是在以狂躁的風格“扮演”著購買者期待的藝術家角色。若不加省思地將這種以表演佯裝心性表現的做法推至極端,便有可能淪落至粗糙甚至反技術主義的境地。大抵也正因如此,敏銳如董其昌者,才會屢屢哀嘆浙派末流之墮落,并試圖以筆墨更為精微、克制的南宗山水,取代那些在市場上頗受歡迎但初見習氣的其他畫派。

然而,隨著董其昌等人構建的精英文人趣味愈發得到普及和認可,畫史重心、藝術市場的天平再次發生傾斜。當普通觀者乃至中下層收藏家的目光轉向南宗譜系下的文人畫家時,以“藝術家人格”對應特定“風格”的新一輪敘事再度展開。如果說信筆涂抹的“仙”“癡”“狂”式畫家組成了明代藝術家光譜的一部分,那么,以倪瓚為代表的“清高”人格及“簡逸”畫風則為光譜另一極的典型藝術家符號。讓我們再次回到文章開頭的沈周之語:“云林戲墨,江東之家以有無為清俗。”在求異之風盛行的明代,“清”之所以能成為倪瓚個人極為突出的標識,不僅在于他高超的筆墨控制力、極具辨識度的藝術風格,更在于圍繞著畫家的層層文本切中了人們對天才異行的期待。

對倪瓚“潔癖”的強烈興趣與晚明“癖”“顛”的去病化、審美化傾向緊密相關。張岱曾將“癖”與“情”“真”并列而論,認為“人無癖不可與交,以其無深情也”。明末聞道人撰《癖顛小史》,錄嗜癖50種,其中既錄有左傳癖、山水癖一類較為雅致的趣味,也不乏乞癖、妒癖等不符儒家道德倫理的分類。在附于書前的“癖史小引”一文中,湯賓尹寫道:“士患無癖耳。誠有癖,則神有所特寄。”相較那些更為常見的“物癖”,“潔癖”在明代逐漸發展出更為強烈的象征意義。正如周正道對友人精神層面“清高”的贊許和王賓、張端等人對生理層面“潔疾”的記載構成了“倪瓚”符號的一體兩面,“好潔”隱含著不與世俗合污之意,故患潔病者常被塑造為不慕榮利、痛斥權貴的逸士形象。然而,過度“好潔”又可能發展出極端的怪異行為,為獵奇的讀者們提供了不少頗具戲劇性的故事傳說。何良俊嘉靖年間編纂的《語林》雖收入王思微、何佟之、庾炳之、王維、米元章和元鎮瓚等六人的潔癖故事,但分散在“惑溺”“容止”“仇隙”等不同條目下。至明末馮夢龍撰《古今譚概》時,卷二“怪誕部”下已特辟“潔疾”一節,凸顯出潔癖與大多“物癖”迥然有別的性質。沈長卿曾如此回顧晚明時“潔癖”的流行:

古人抱潔癖者,原具潔品,從五臟六腑映徹于外,以成其清,故詩美之云華佗無術醫清癖。今人腸胃十分齷齪,而假托愛潔以掩其濁,幾令倪處士無以自白。

沈氏的批評一方面反映出“潔癖”儼然已成某種精神高度的象征,不少人依附潮流,以此自我標榜;另一方面,從沈氏條件反射式的聯想中(“幾令倪處士無以自白”),也可看出彼時“倪處士”與“潔癖”的深度綁定。袁宏道為《癖顛小史》所作序言及批注亦體現出“倪瓚”與“潔癖”的密不可分。序文開頭,袁氏即以“倪迂之潔”為嗜癖典型,雖“潔癖”條目下倪瓚所占篇幅最多,袁宏道的朱批評點卻仍意猶未盡道:“云林以潔著名,恐不止此。”

值得一提的是,明人書及倪瓚以潔癖為代表的異行時,往往將他與米芾相提并論。例如,署名為陳繼儒的《〈米襄陽志林〉序》中稱“倪元鎮得其(米芾) 潔”;在錢溥為《倪云林先生詩集》所作前序中,亦有“性甚狷介,好潔,絕類海岳翁”之語;《六研齋筆記》則從行為和藝術趣味兩方面指出米、倪的相似性:“米南宮有潔癖,書畫俱小幅,近代唯倪云林頗似之,米以顛名,余故以迂名倪。”倪瓚及其同時代人似乎很少注意到上述二人的相似之處。從倪瓚少數言及米芾的信札來看,他對后者的關注主要集中在米芾拜石及米家書畫舫,鮮少提及書畫創作。僅從繪畫風格觀之,取法荊關折筆、間以元人疏松干筆皴擦的倪瓚山水畫的典型面貌與米芾墨色濕潤、以點造型的云煙氣象不甚相似。然而,時至明代,隨著董其昌等人“南北宗論”的成熟與普及,被特定的怪行綁定為“米顛倪迂”的兩人,便一同成為“南宗”敘事下文人畫家的理想符號:

昔人論畫,一要人品高,二要師法古,宋畫院待詔諸君以粉末賈寵,雖間有名家,然于米顛倪迂,頡頏而稱伯仲,則難雁行,蓋兩公以清虛廖廓之意,不能有所寄,而稍稍露于筆楮之間,非俗子所得而望其藩籬者也。

從陳繼儒的這段畫跋中,我們得以一窺晚明藝術趣味與人物品評的層層交錯。明中后期以來,元畫逐漸在“宋元之爭”中奪得話語權,成為與拘泥于“精工”的南宋院畫相對的“逸趣”“高韻”之代表。隨著時論的進一步延伸,不為人看好的南宋院畫更落為對畫家人品的攻擊,認為“以粉末賈寵”,不過“俗子”爾爾。考慮到一度在繪畫市場上相當活躍的浙派畫家對南宋院體風格的繼承,陳繼儒的批評很可能暗含著對浙派“狂態邪學”的不滿。在更極端的情況下,即使是面對躋身元四家的吳鎮、黃公望、王蒙,董其昌仍認為他們的部分作品體現出職業畫家的“縱橫習氣”,“獨云林古淡天然,米癡后一人而已”。倪瓚、米芾“以畫自娛”、高蹈自守的姿態大抵更符合文人的自我期許。對彼時的鑒賞家而言,倪瓚簡逸疏朗的畫作、內在外在皆極度好潔的性格無疑造就了“畫品即人品”的典型。

董其昌等人對倪瓚繪畫風格的判斷自然以豐富的目鑒經驗和繪畫實踐為基礎,“清虛廖廓”“古淡天然”等評語之下,包含著他們對文人畫發展脈絡的獨特理解。然而,并非所有觀者都如董氏一般有機會接觸到大量倪瓚真跡。明代中后期以來,隨著文人畫史敘述愈趨單一、線性,部分文人對倪瓚“清”“逸”品質的理解逐漸變得粗糙而模式化。同時,在大量偽作、仿作的影響下,倪瓚的藝術風格不斷遭到“凈化”,他不同作品中復雜、多元的枝蔓被一一剪去,僅留下最為醒目、也最易被注意到的“一河兩岸”式構圖及簡略的意象。誠如研究者所言:“在構建后的今日,只要提到倪畫,對美術史稍有了解的觀者心中便能自動生成固定的典型畫面。比起其他具有典型的畫家,對倪畫典型的聯想似乎毫不費力,不假思索,乃至不需要動用任何想象力。”

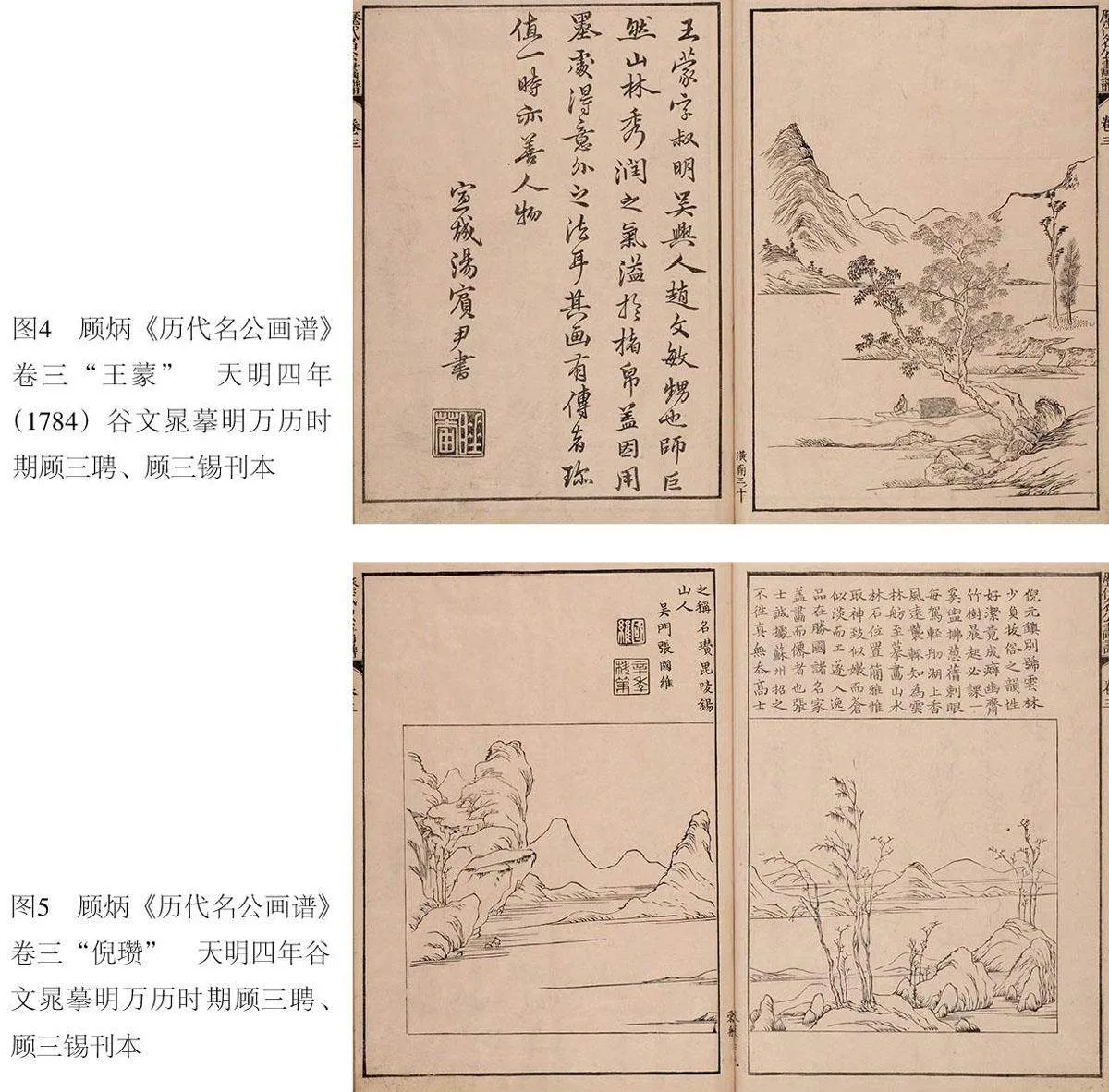

明代萬歷年間,木刻版畫技術快速發展。隨著顧炳《歷代名公畫譜》(《顧氏畫譜》) 等畫譜著作的出版,畫家小傳文本與繪畫圖像再次由分離走向合并,文人精英們的畫史共識得以輻射至更為廣大的讀者群。然而,木刻版畫的造型技法畢竟與傳統筆墨相去甚遠,畫家的原有風格能否有效轉譯為更有利于傳播的版畫形式,既取決于刻工水準的高低、畫樣選擇的合適與否,也取決于畫家本人的代表風格與木刻版畫媒介的適配性。對比《顧氏畫譜》收錄的“倪瓚山水”與同為元四家的黃、吳、王山水,不難發現黃、吳、王的版畫山水嚴重失真,僅憑圖像幾乎無法猜出對應畫家(圖4),而“倪瓚山水”雖然同樣稱不上精細,但更有從中辨識出本家面貌的可能(圖5)。究其原因,一是因為倪瓚發展出清晰易懂、便于記憶的“一河兩岸”式構圖,相較筆法、用墨、設色,構圖大抵是最好理解也最為直觀的畫面組成要素,也最不易因媒介的變化而扭曲失真;二是因為吳鎮蒼潤的濕筆、王蒙細密的牛毛皴、黃公望復雜的山體造型與交錯的披麻長皴,都不似倪瓚克制的干筆、簡逸的樹石造型那樣,能較好地適應版畫縮略的尺幅,也更有可能被轉變為受限頗多的木刻刀法。

在《顧氏畫譜》不到百字的倪瓚小傳中,有關“潔癖”故事的記載占去了近一半的篇幅。夏文彥《圖繪寶鑒》曾以“殊無市朝塵埃氣”總結倪瓚的風格,這類含糊的措辭可以引向很多層次的理解,盡管任何一位有機會見到云林山水真跡的觀者都知道,無論是畫譜中的“一河兩岸”式構圖,還是那些簡單、重復的線條,都與倪瓚本人的風格水準存在著云泥之別,恐怕彼時的絕大多數讀者都難以切身體會到沈周臨習倪瓚時“獨倪迂一種淡墨,自謂難學”的遺憾。對那些不過希望謀得一二談資、甚少有機會接觸可靠畫跡的普通觀者來說,清晰易懂的風格符號與《顧氏畫譜》畫家小傳部分記載的“好潔”軼事,便是最容易把握的“無市朝塵埃氣”的表現。

結語

時至今日,“潔癖”儼然已成為倪瓚難以分割的標簽。許多當代美術史教材在提及倪瓚時,都會強調他異于常人的潔癖行為。然而,從倪瓚同時代人的記載來看,倪瓚的“好潔”更多集中在精神層面的潔身自好,少有強迫癥式的清潔行為。隨著明代出版業的蓬勃發展,倪瓚“潔癖”的細節與新說不斷得到增補,漸趨夸張與戲劇化,并為清代倪瓚文集的編纂者全盤采納,進一步固化了云林與潔癖的聯系。明代中后期以來,對“癖”的怪奇審美趣味蔚然成風,其中,“潔癖”又構成尤為特殊的一條:相較其他嗜癖,“好潔”往往被賦予更多精神層面的意義。為人“好潔”的畫家繪制出明代鑒賞家眼中的清逸之作,成為人們津津樂道的“畫品即人品”典范。圍繞著藝術家的傳說逐漸脫離可靠真跡,以畫論畫史、傳記文本及簡化的臨仿本、版畫圖像為媒介流傳開來。于是,后人一方面大力渲染畫家的“好潔”癖性,一方面對倪瓚的畫作風格進行高度抽象的概述,在這一過程中,二者不斷相互強化,最終構成了藝術史書寫中高度符號化的倪瓚形象。

“天才藝術家”的形成不僅依靠出類拔萃的藝術技巧,也依靠不斷累積的傳說與故事。藝術大師、經典作品絕不僅意味著某個具體的人或某種杰出的技法、獨特的風格,更是在歷史沉積中生成的文化現象,任何單一的闡釋角度都無法真正理解此類現象生成的原因。圖像和藝術家得以幸存的理由從來都是復雜且充滿偶然性的,視覺層面的審美價值只是“成為經典”的諸多原因之一,而那些來自遙遠古代的作品甚至擔負著更為厚重的時間地層,承載了數個世紀的文化記憶。“歷史學的基本出發點是對前提本身提出懷疑,并徹底審視。”在推動現代美術史學科發展的過程中,我們仍有必要時時回頭考察它最初的源頭,避免僅僅成為已有概念下的歇腳人。

責任編輯 王偉