中國已進入一元經濟嗎?

關鍵詞:二元經濟,勞動力市場,劉易斯轉折點

DOI:42 10.19313/j.cnki.cn10-1223/f.20241114.001

一、引言

那些通過高速增長進入發達階段的經濟體,都經歷過二元經濟階段:最初建立少量現代經濟部門,通過設計與執行正確的發展策略,將積累轉為新的投資,吸納外部資本與技術,充分利用本國勞動力資源,使產出和積累不斷擴大,實現了快速且可持續的增長。成功完成二元經濟向一元經濟過渡,進入發達經濟體行列者,亞洲四小龍具有代表性;未成功實現轉型的經濟體,跌入中等收入陷阱,拉美國家是典型代表。在二元經濟條件下,社會資源處于低效率配置狀態,大量勞動力滯留在生產率低下的農業部門。把他們轉移到生產率更高的現代部門,成為經濟增長的動力(Lewis,A,1954)。一旦農業部門的剩余勞動力轉移完畢,社會經濟進入一元經濟階段。改革開放以來,中國經濟保持高速增長,如果把2004年視為劉易斯轉折點到來年份,又過去近20年了,今天進入一元經濟階段了嗎?

為了探討一元經濟是否到來,本文對一元經濟到來后應有的社會經濟特征做出推論,使用多種證據檢驗這些推論。本文主要使用國家統計局的歷次人口普查數據,這是相對準確可信的大樣本數據。同時,也使用經濟普查數據和其他有代表性的抽樣調查數據作為輔證。重視數據特征和適用性,是希望本研究建立在可信數據的基礎上,使結論具有可信性。

從二元經濟模型推測,進入一元經濟階段后,傳統部門和現代部門的勞動者邊際產出會相等①。在經驗層面上,這個推論并不意味著兩個部門勞動者收入相等:在遷移過程中,遷出者和未遷出者之間的異質性越來越強。2015年,全社會勞動者的平均受教育年限達到9.48年,超過初中畢業。農林牧漁業勞動者平均受教育年限為7.46年,不到初中二年級水平;非農就業者的平均受教育年限為10.65年,接近高中二年級水平。農業部門和非農部門勞動者的受教育差距達到3.2年。在25-34歲隊列中,農業部門勞動者受教育年限為8.83年;非農部門勞動者為11.63年,差距仍達2.8年。受教育差距會導致部門間的收入差距。兩個部門的勞動者群體還存在無法觀測的異質性,在比較收入差距時會產生估算偏差,因此,通過直接觀察城鄉勞動者收入差距來判斷一元經濟是否到來,不是一個合理的經驗策略。

農業部門的剩余勞動力是個動態概念①:非農部門收入在持續提高,只要超過農業部門的邊際收益,就能吸引農業部門勞動力遷出。這是劉易斯轉折點過后會繼續發生的現象:鄉城遷移的速度并未減緩。劉易斯轉折點是清晰且可以觀測的,在農村出發地,以家庭為決策單位,進入非農部門就業的成員會給家庭匯款,轉化為資本和技術,維持或提高農業產出水平。存在一些學者聲稱的“第二個轉折點”嗎?在經驗層面上是難以檢驗的。農業部門進入“現代化階段”,農業勞動者中有更多“職業農民”,他們有更高的人力資本稟賦,運營著更多的物質資本,替代了勞動力數量。他們與非農部門勞動者人力資本趨同,部門之間的收入差距消失。但在觀測性數據里,很難把這些人準確辨識出來。可能需要再過一段時間,土地制度變革并實現了集約化經營,農業部門勞動力以“職業農民”為主,那時,農業勞動者與非農勞動者的人力資本特征才是相當的。

如何尋找一元經濟到來的證據呢?我們要找新的觀察角度和測量辦法。比如,農業部門的勞動力數量減少到一定程度,要維持現有的產出水平,勞動力數量不會再繼續減少。本文關注勞動力市場的變化,從以下事實中尋找一元經濟到來的證據:農業部門勞動力向非農部門發生大量轉移,由于人口結構的特征,加上農村土地制度短期內不會改變,農業部門已沒有可繼續轉移的勞動力;年輕勞動力的人力資本稟賦提高與白領化就業崗位增長相匹配,中國的經濟結構不會再退回到二元經濟狀態;利用政府對中國發展階段的判斷作為對比等。本文從這些分析中判斷:2020年以來,中國已經度過了轉折期,實現二元經濟向一元經濟的過渡。

二、勞動力資源配置實現了非農化

中國加入世貿組織后,國際市場需求拉動勞動密集型產業擴張,創造大量就業機會,勞動力市場快速發育,給高速增長帶來了動力。2004年春,東南沿海傳來缺工信號,非技術勞動者工資上漲,企業的雇傭條件大為改善;2005年春,非技術勞動者短缺和工資上漲已蔓延到中西部地區。面對這個前所未有的變化,蔡昉等最先作出判斷:中國經濟開始進入“劉易斯轉折點”②。學術界對這個判斷持謹慎態度,積極回應者很少。2012年,北京大學的盧鋒及其研究團隊,搜集大量的非技術勞動者(農民工)工資變化數據,發現農民工工資增長過程是一個反S曲線,證明轉折點的存在:大約自2003年開始,中國非技術勞動者的工資開始顯著增長,結束了前面十年的停滯(盧鋒,2012)。其他學者的研究,也得出類似的結論,“廉價勞動力時代結束”(Li et al,2012),或者干脆接受劉易斯轉折點到來的判斷(諾頓,2020)。

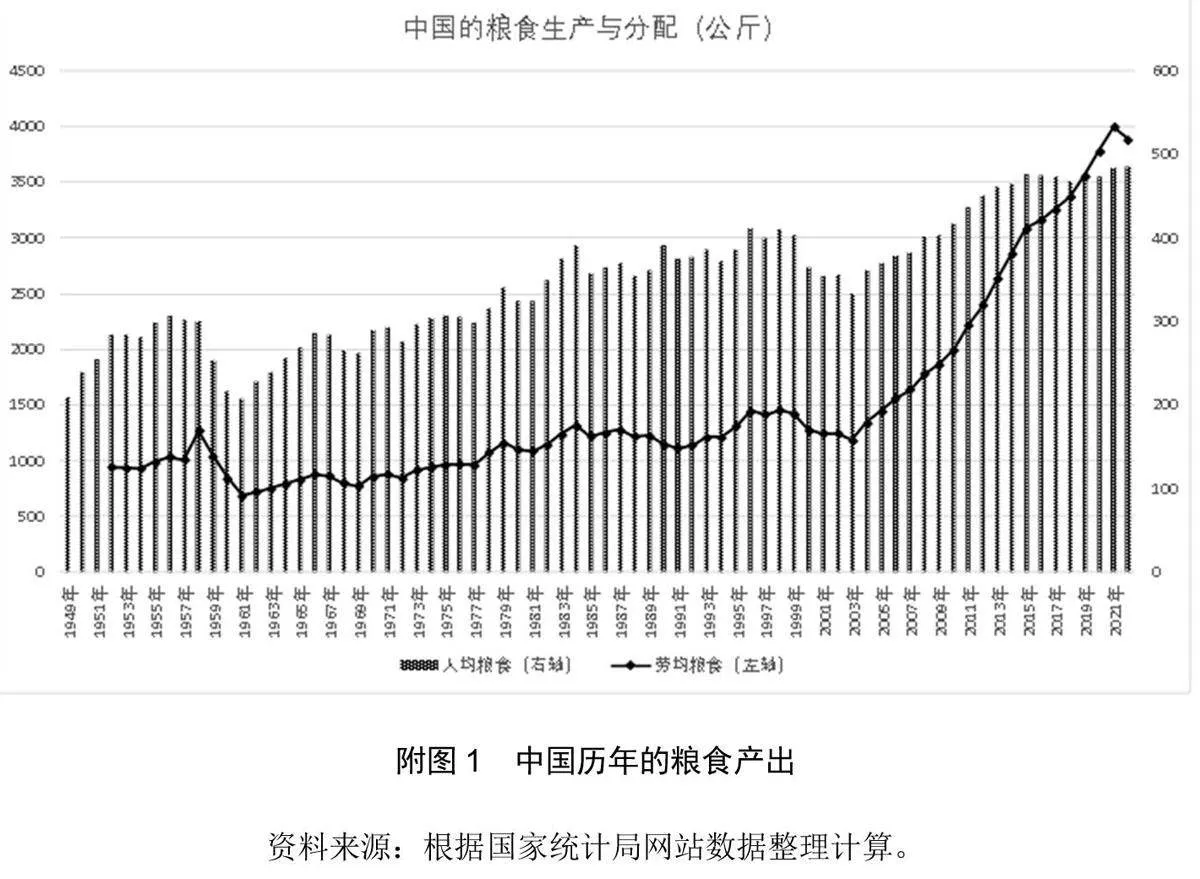

當非農部門只能通過提高工資水平才能吸引農業部門勞動力遷出時,以家庭為決策單位的農戶,將家庭內的勞動力配置到城鎮非農部門,自然減少了農業勞動的供給,他們用來自該家庭成員更高的工資,購買生產資料替代勞動投入,以確保農業產出不變甚至增加,那么,我們就會觀察到,每個勞動者生產糧食的平均產量就會上升。這是劉易斯轉折點到來的一個明顯證據。附圖1顯示了這個重要變化:建國以來,農業勞動者的平均糧食產量,一直維持在1000公斤左右,2004年開始打破這個停滯并持續上升,到2022年,勞均糧食產量已上升到4000公斤。

2004年以來,中國經濟在持續增長,雖有2020-2022年的新冠疫情干擾,但經濟增長和城鎮化的勢頭在繼續。最顯著的變化是非農就業增長,2020年,非農就業總量達到5.2億人,比2000年增加了2.9億,實現了就業的非農化,中國以農業為主的傳統就業結構完全被逆轉①。中國是否完成了劉易斯轉折點后的過渡,順利進入一元經濟階段呢?學術界似乎還沒人直接討論“一元經濟”問題,但是,中央政府的行動一直走在前面,2022年4月10日,發布的《中共中央國務院國務院關于加快建設全國統一大市場的意見》指出,中國經濟有了新的稟賦結構,吸引經濟學者關注其中的重大變化,《產業經濟評論》在2022年組織經濟學家圍繞這個《意見》進行筆談,討論全國統一大市場形成問題(陳釗等,2022)。這些經濟學家們并未捅破這層窗戶紙:全國統一大市場形成是一元經濟的典型特征②。

2020年,從人口普查長表分行業就業人數可簡單推算出,全國就業總量為65632萬人,比2010年的就業總量71548萬人,減少了5916萬人③;農林牧漁業勞動者13496萬人,比2010年的34584萬人減少了21088萬人。十年間,非農就業凈增加15172萬人,平均每年增長1517萬人,超過政府統計部門公布的就業數字:勞動力以更快的速度向非農部門轉移。由于2012年以來的經濟增長速度趨緩和2015年遭遇經濟周期的低谷,2010-2015年間的非農就業增長趨緩,農業勞動力向非農部門的再次快速轉移,主要發生在2015-2020年之間。2020年,非農就業者在全國就業者中的比例達到79.4%。這樣的經濟特征,更接近一元經濟的現代社會。

經濟普查數據也統計了非農就業人數,雖然與人口普查數據的時點不同,但就業增長的規模和幅度卻是一致的:在以往四次經濟普查數據里,2004年的非農就業為30882.8萬人;2008年,上升到35506.9萬人;2013年,進一步上升到44615.7萬人;到2018年,又上升到53254.8萬人④。可以看出,2018年的非農就業人數,與2020年人口普查的非農就業數字(52112萬人)幾乎相等。經濟普查數據為人口普查數據提供了一個輔證:中國經濟增長過程中,創造了大量的非農就業崗位。如果經濟普查和人口普查得到的非農就業人數都是準確的,那么,可以謹慎推斷,2018-2020年期間,非農就業人數不再增長,甚至略有下降,5.2-5.3億人就是中國非農就業的峰值。如果這種情況是真實的,這是一元經濟到來的強證據。

三、實現非農就業的兩個路徑

改革開放以來,城鎮勞動力市場發育,這里的新增非農就業機會吸引農村勞動力流動而來。在宏觀層面上,勞動力從生產率低的農業部門轉移到生產率高的非農部門,實現了勞動力資源配置效率的提升。另一方面,城鎮規模的擴張會把周邊地區的農村人口直接變為城鎮人口。那些在城鎮務工經商,擁有穩定工作崗位和固定住處的外來人口,也會在城鎮落戶或長期定居下來。戶籍制度一直存在,但在不斷弱化,很多中小城市早在二十世紀九十年代放開了戶口。

改革開放初期,城鎮化水平不到20%,2020年已達到64%,年輕勞動年齡人口,如16-40歲,占勞動年齡人口比重達到71.7%。隨著發展階段提高,城鎮化水平也會提高,這是個經驗事實。企業向城鎮集聚,有利于縮短運輸距離和建設高效的物流體系,知識信息傳播快則有利于企業和專業技術人員的學習和創新。大城市是厚市場,勞動者向大城市集聚,更容易找到適合自己專業技能的工作,既能提高勞動者與崗位的匹配效果,提高工資,也有利于子女的學習和成長,對勞動力更有吸引力(Glaeser Edward,2011;Moretti Enrico,2012)。中國走向城鎮化的路徑與發達國家是一致的,但特殊的制度因素,使中國城鎮化水平低于勞動力非農化水平。

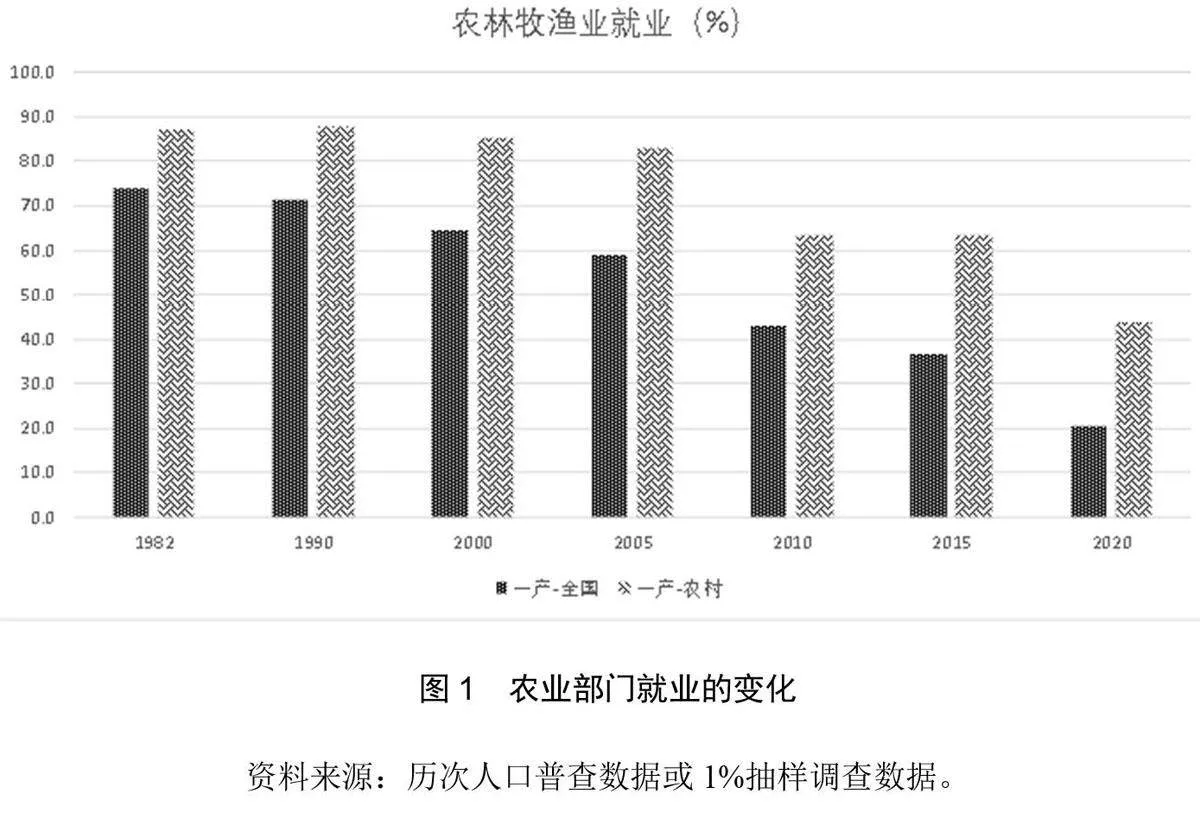

戶籍制度和農地制度,成為阻礙勞動力遷移的制度性門檻時,資本會和未遷移的農村勞動力結合形成非農產業,從出發地找到縮小二元經濟的另一個途徑,這是中國的特殊事實。圖1顯示了農業部門勞動力占比的下降趨勢。從全國看,1982-2020年,第一產業就業的占比一直在穩定下降,從73.8%下降到20.6%,但是,觀察農村內部就業結構變化,能得到更準確的信息:農村的非農產業就業,在1982-2005年期間變化很慢,第一產業就業的占比從87.2%下降到82.8%,23年僅下降4.4個百分點,農村勞動力尋找非農就業以進入城鎮為主。在2005-2010年期間,第一產業就業下降19.5個百分點,農村內部產業之間的勞動力轉移加速。2010-2015年,第一產業就業的占比沒有變化。在2015-2020年期間,第一產業就業的占比再次出現大幅度下降,從63.5%迅速下降到43.7%,下降約19.8個百分點,幅度超過了2005-2010年。

農村第一產業的勞動力,一邊向城鎮非農就業崗位轉移,一邊向農村新發展起來的非農就業轉移,是走向一元經濟的兩個路徑。這兩個方向的轉移,雖然會受到戶籍制度、農地制度的不利影響,但正如亞當·斯密所指出的,人們對改善收入和提高生活水平的盼望,會突破各種障礙得以實現①。第一產業就業者在農村內部的占比下降到50%以下是個新事實,這是制度性障礙存在時,農村勞動力做出的特殊選擇。也可以說,這是中國非農就業增長的特殊方式,那么,即使消除了戶籍和農地制度等障礙,農村勞動者繼續進入城鎮生活和定居,也不會再增加非農就業的統計數量,因為他們已經是非農就業者了。如果這些農村人口全家遷入城鎮工作和生活,他們僅僅是由農村的非農就業者變為城鎮的非農就業者。

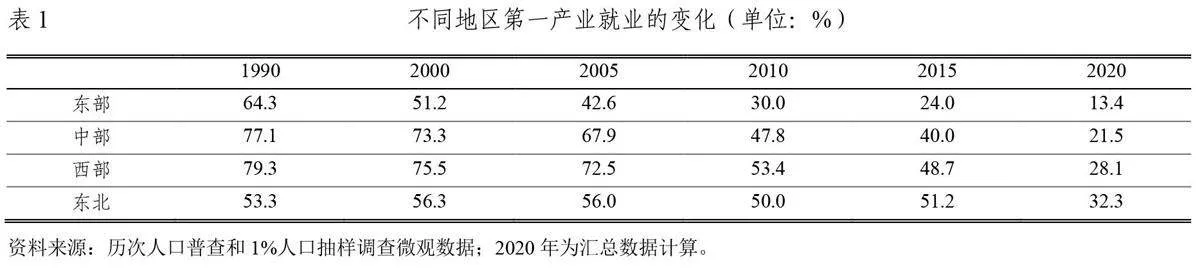

2005-2010年和2015-2020年,是農業勞動力占比下降幅度最大的兩個時段。第一個時段,經濟在高速增長;第二個時段,增長速度放緩,進入新常態階段。由于中國地區之間存在發展水平差距,觀察各個地區第一產業就業下降的時間變化,能準確辨識這個下降過程,結果報告在表1中。東部是發展水平最高的地區,第一產業就業的占比一直在穩步下降,到2020年下降到13.4%,接近發達國家的就業結構。中部地區在2005年以后迅速下降,到2020年,第一產業就業的占比下降到21.5%,接近全國平均水平。西部地區的下降幅度略低于中部,到2020年,第一產業就業的占比為28.1%,略高于東部地區2015年的水平。比較顯眼的變化是東北。在1990-2015年期間,東北地區第一產業就業的占比一直保持在50%以上,但在2020年,卻迅速下降到32.3%,下降了約19個百分點。東北作為計劃經濟體制的主要承擔者,其轉型最困難,當東北地區的就業結構擺脫多年的停滯狀態,非農就業占比開始快速提高時,意味著中國的勞動力已全部進入市場。

從西部地區和東北地區2015-2020年的就業結構變化,可以推斷,中國近年來正在經歷快速的就業結構轉變。城鎮勞動力市場在積極接納來自農村的勞動力,從農業部門轉移出來的勞動力,還可以在農村當地從事非農就業。東部地區第一產業的就業占比接近發達國家,進一步觀察江蘇,浙江,福建和廣東這四個“東部省份”,其第一產業占比分別為10.4%,5.4%,14%和6.9%。浙江和廣東的就業結構,接近典型的發達國家;江蘇和福建,則是一步之遙。

劉易斯轉折點過后,農業部門遷出的是有效勞動力,要保證糧食等農產品產出不下降,就會發生資本替代勞動。附圖1顯示了1949年以來,中國人均糧食數量和每個農業勞動者生產糧食的數量。2007年以來,人均糧食穩定在400公斤以上。在1978-2003年,每個農業勞動者平均生產糧食數量,一直徘徊在1000-1500公斤。農業勞動者產出迅速增加則始于2004年。2004年以來,農業勞動者生產效率持續提高,到2021年,已經提高到4000公斤。2020年人口普查的農林牧漁業勞動者為13496萬人,由這個口徑計算每個農業勞動者的糧食產量,達到4961公斤。用更少的勞動力和更多的資本來維系糧食的產出水平,在農業部門已經實現。遠離了傳統農業生產方式和大大提高農業產出效率,是進入一元經濟的重要特征。

四、要素稟賦的地區趨同

二元經濟條件下,現代工業部門安排在城市,帶來發展水平的城鄉差異和地區差異。發展中國家的首都通常有更多的工商業投資和更高的現代化水平,外圍省份則投資不足和經濟落后。走向一元經濟會削弱這個特征:教育是人力資本的代理變量,可以從教育特征變化來觀察地區間的趨同。在增長過程中,政府對教育的投入會趨于均等化,比如,通過各省份高考指標的分配,實現升學的均等化;中央政府承擔更多義務教育投資,普及初中階段的教育;使各個省份的適齡青少年,完成高中階段教育的比例趨于一致,這是均衡發展的含義。由于教育是人力資本稟賦的重要代理變量,教育均等化也是二元經濟走向一元的標志。查看美國歷史上各州在提高高中入學率的過程中,一直存在著教育落后地區對先進地區的追趕和趨同(戈爾丁和凱茲,2015)。

從發達國家的經驗看,在一個技能偏向型需求增長的市場上,接受高中階段教育是參與勞動力市場的必要條件,因此,我們以16-20歲人口中接受高中階段教育者占比來測量各地區的人力資本稟賦趨同。從表2可以看出,1990年以來,全國各個省份之間的接受高中階段教育者差異在變小:1990年,各省份高中生在適齡隊列的占比均值為0.167,標準差為0.102;2000年,高中生占比的均值為0.357,標準差為0.144;2005年,接受高中教育者提高到0.409,標準差為0.130;2010年,高中生占比的均值為0.561,標準差為0.108;2015年,高中生占比達到0.713,而標準差為0.125。

從這個描述性統計結果,可以看出兩個事實:第一,全國適齡青少年接受高中階段教育的比例在穩步提高;第二,相對于高中生占比的提高,標準差在相對縮小,均值除以標準差的數值在增大。這意味著省份之間的教育差距在縮小。

另一個衡量各省市間接受高中階段教育走向均等化的指標是基尼系數和泰爾指數。這兩個指數的變化,與標準差的相對下降趨勢是一致的:1990年,各個省份之間的基尼系數為0.294,泰爾指數為0.16;到2010年,基尼系數下降到0.102,泰爾指數下降到0.019。這個時期的下降是顯著的。到2015年,基尼系數仍然在下降,到0.092,泰爾指數下降到0.016,出現了趨緩勢頭。人力資本是生產函數的投入要素,也是收入分配的參與因素,在一元經濟實現前,所有省市都在推動各級教育普及,“生產出”掌握知識技能的勞動力,進入非農就業崗位,推動增長和實現相對公平的收入分配,這是中國經濟走向一元經濟的重要原因:絕大多數年輕勞動者進入非農就業崗位,家庭收入跟上了經濟增長的步伐。

政府一直把義務教育均等化視為公共政策的重要目標,1999年提出義務教育均衡發展。由于經濟發展水平差異是導致教育不平等的重要因素,依照政府在為農村小學提供營養午餐時的地區劃分,國定貧困縣都被納入“國家提供”或“國家和地方同時提供”,經濟發達地區很少提供營養午餐。我們比較了“不提供”午餐的地區和“國家試點地區”的差異,以17-18歲青少年為觀察對象,2010年,國家級試點地區的高中生占比為44.7%,低于非試點地區2005年的46.8%;2015年,國家級試點地區高中生占比提高到66.5%,已經高于非試點地區2010年的63.9%。落后地區青少年接受高中階段教育的占比追趕并縮小與發達地區的差距,可以視為走向一元經濟的證據:落后地區的青少年,也在積極接受教育,適應勞動力市場需求,從而避免在未來勞動力市場成為弱勢群體。

五、勞動力市場非正規化程度加深了嗎?

非正規就業占比高且穩定,是廣大發展中國家勞動力市場的典型特征,它代表著勞動者的脆弱性,也是判斷二元經濟存在的重要依據。2003年以來,以平臺經濟為代表的新經濟形式,可以突破地區市場限制,降低創業和就業門檻,擴大非農就業總量,但網絡經濟也使更多人便利地成為自雇經營者,增加了靈活就業。這會導致非正規化水平提高嗎?從經驗上可知,非正規就業在2003年以來開始下降,但后來的變化趨勢就不清晰了。從經濟普查數據中看出,2003-2013年,個體經營從業人員9422.4萬人,下降到2008年的8195.4萬人,在2013年,輕微上升到9013.4萬人,由于非農就業總量增長,個體從業人員的占比一直是下降的。然而,在2018年,個體經營從業人數上升到14931.2萬人,在總就業中的占比達到28%,顯著高于2008年的20%。這可以視為勞動力市場非正規化程度提高嗎?

我們從觀察到的現象,看出新經濟形式給農村勞動力帶來的就業機會:農村勞動力在網絡平臺上從事經營活動,直接面對全國甚至世界各地的購買者,不必像傳統商業模式下,去城鎮尋找市場需求。讓原來無法或不愿進城的勞動者,利用網絡便利地轉入非農就業崗位。比如,一些傳統的農業縣,利用網絡平臺,發展起家具等工業出售,特色農產品等,成為著名的產銷基地。這些農村勞動力實現了就地向制造業或商業服務業的轉化。另一方面,城市新經濟形式帶來的工作崗位,也吸引了農村勞動者。根據李小曼和孫偉航(2021)對全職外賣騎手的研究,發現其為城鎮非農戶口者只有18%。王永潔(2021)對城市網約車司機的研究發現,外來人口占34%,農業戶口占44.7%。

農村勞動力借助新經濟形式轉變為非農就業者時,通常會被界定為自雇經營者:缺少“書面雇傭合同”或“五險一金”,被政府人社部門定義為非正規就業者。這種非正規就業數量反彈,也可能是城鄉走向一體化時才有的特征:農村勞動者進入非農就業崗位后,一方面統計為非農就業快速增長,另一方面,他們是“非正規就業者”,降低了就業質量。從理論上推斷,經濟保持持續增長時,勞動力市場正規化程度即使出現下降,也是一個短期現象,隨著勞動者工資水平繼續提高,政府的規制會覆蓋到新進入非農崗位的勞動者,勞動力市場的正規化程度會再次提高,那時,勞動力市場特征會更接近發達國家。辨別是否為非正規就業,有兩個口徑:受雇勞動者是否有穩定的雇傭合同;勞動者是否被社會保險所覆蓋。政府在推進勞動力市場正規化時,一個重要手段是擴大社會保險的覆蓋面。可以由此判斷,2004年以來的正規化是否出現了逆轉。

在2005年1%人口抽樣調查問卷里,詢問了勞動者是否有社會保障。可以將享受醫療、失業、養老保險者,定義為“正規就業者”,把農林牧漁業勞動者也納入計算,則全國勞動者的非正規就業水平為65%。在2015年1%人口抽樣調查中,為醫療保險和養老保險設計了更加細致的分類,我們把以下三類認定為非正規就業者:未參加任何養老且未參加任何醫療保險者;未參加任何養老保險但參加了新型農村合作醫療保險者;參加了新型農村養老保險且參加新型農村合作醫療保險者。把參加了其他社會保險者定義為正規就業者:城鎮職工基本養老保險,城鎮居民社會保險,機關事業單位養老保險;職工基本醫療保險,城鎮(鄉)基本養老保險,工費醫療。在2015年,所有勞動者中,非正規就業者占57.2%,與2005年相比,非正規化程度下降了。

人們感受到今天有更多的非正規就業者,是因為非農就業總量更大了,而生活服務業是非正規化程度最高的行業之一,城鎮居民與這類勞動者有更多面對面接觸的機會,人們憑印象判斷,非正規就業增加了。其實,當更多農業勞動力轉入非農崗位時,無論是雇主還是勞動者個人,都會關心自己的社會保險,因為那是工資的一部分。非正規部門的勞動者是否被社會保險覆蓋,是大多數社會公眾難以直接觀察的,那些傳統的非正規崗位的勞動者,一旦被正規的社會保險所覆蓋,就被統計為正規就業者。換言之,今天的個體工商戶,因為被社會保險體系覆蓋,其崗位特征和脆弱性,已經不同于2000年的同伴了。

2005-2015年,城鎮化水平在快速提高,農業部門勞動力轉入非農就業崗位,收入和保障水平的持續提高,使勞動力市場正規化水平提高。雖然2005年和2015年兩次1%人口抽樣調查問卷中設計的“社會保險”問題不完全一致,但是,2015年設計的保險分類更全面,對社會保險的定義更細致且嚴格,只有被某些保障程度高的險種覆蓋,才被認定為正規就業者,比起2005年的正規化程度提高約8個百分點,仍然是低估的。這個結果符合理論預期:市場工資水平提高,不僅是貨幣工資提高,還伴隨著社會保險和崗位穩定性改善,從而帶來正規化程度的提高。以社會保障的覆蓋率或就業合同穩定性來衡量的市場正規化,歸根結底是個收入問題(吳要武,2009)。

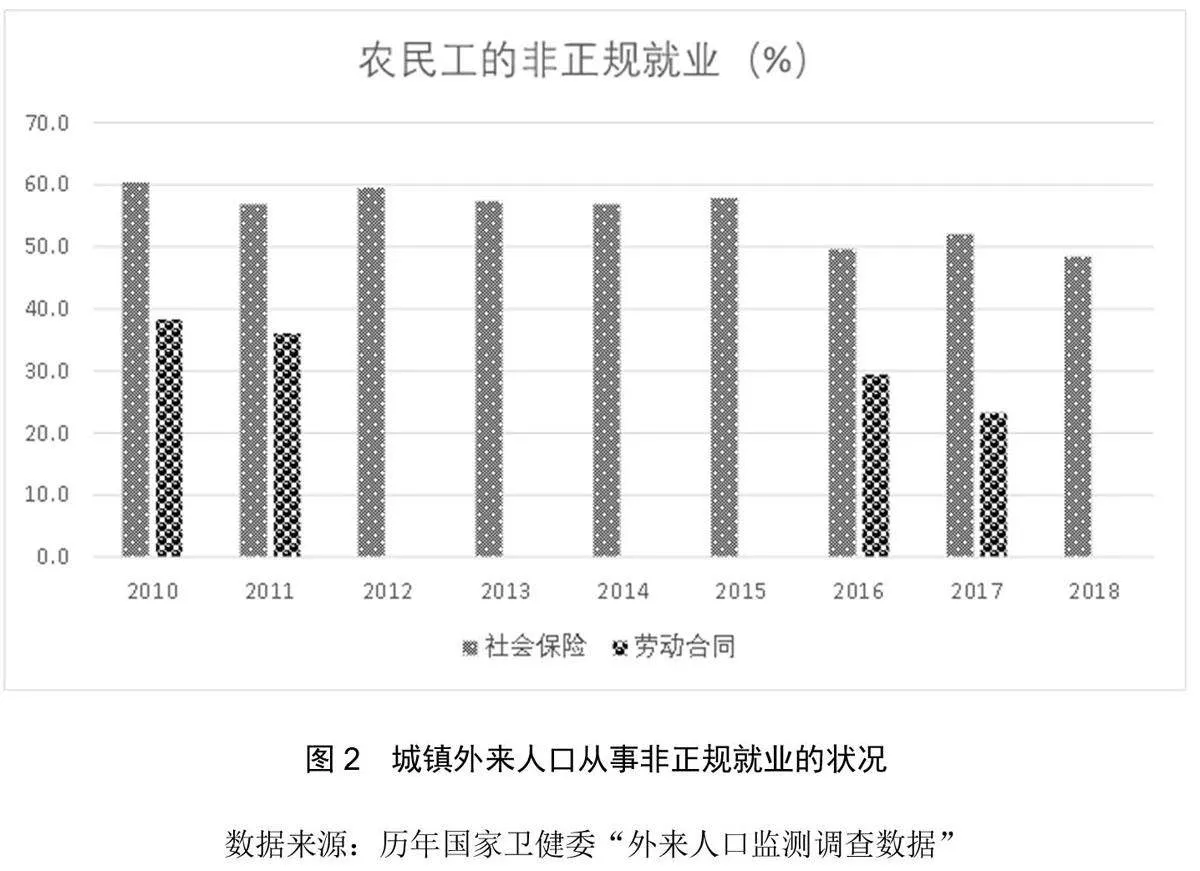

就業崗位的穩定性是判斷正規化的重要指標。為了進一步測量勞動力市場正規化程度的變化,作者使用城鎮外來人口監測調查數據,做個補充性檢驗,考察非正規化程度是否在下降。2010-2018年,國家衛健委在做城鎮外來人口監測調查時,對社會保障問題的設計具有一致性。可以觀察這個期間農民工受雇者享受社會保障狀況,這個群體占農民工的大多數,他們享受的社會保障更可能是雇主提供的;在部分年份的問卷中,這個群體需要回答是否簽訂了勞動合同,我們將有固定期限合同與無固定期限合同者,視為正規就業者。這里排除了雇主和自營勞動者,因為這兩個群體流動性強,缺少繳納社會保險的積極性。由于農民工的年齡結構與城鎮本地勞動者有顯著差異,在此將觀測對象限定為21-50歲。那些20歲及以下的農民工,剛進入市場,還沒有意識向雇主爭取繳納社會保障,而51歲以上的農民工,則會籌劃退出城鎮勞動力市場。

這樣就能從社會保障和受雇者簽訂合同的角度,對農民工群體的非正規就業狀況進行跨時觀察。在2010-2015年,在城鎮勞動力市場上受雇的農村勞動者,享受社保的比例一直穩定在40%左右,非正規就業的比例只有輕微下降。這個結果與經驗事實吻合:2015年是經濟周期的低谷,統計局公布的失業人數達到3771萬人。在2016-2018年,農民工雇員享受社會保障的比例上升到50%左右,尤其是2018年,非正規化程度下降到了48.4%。這個調查只有4個年份詢問雇員的勞動合同情況,雖然年份較少,但跨越了2015年。2010年和2011年,簽訂了固定期限或者無固定期限合同的雇員,分別為61.8%和63.9%;到2016年,簽訂這兩類合同者上升到70.7%;2017年,甚至上升到76.8%。可以看出,2016年以來,非正規就業顯著下降了。與經濟形勢變化一致,也反證了外來人口監測調查數據具有可信性。

從圖2提供的信息判斷,2016年以來,勞動力市場的就業形勢好轉,勞動者被社會保障覆蓋的比例提高,大部分受雇勞動者簽訂了穩定的雇傭合同,而且在持續提高中。這樣的變化態勢與我們的預期相一致:非技術勞動者短缺時,不僅會提高貨幣工資,還會獲得社會保障和穩定就業等非貨幣收益。可以謹慎推斷,2016年以來,普通勞動者在提高正規化程度,與2003-2008年期間的變化趨勢是一致的。作為受雇者的農民工,以就業穩定性來測量的正規化程度接近80%,這個特征已顯著不同于2005年,當時城鎮農民工中的受雇者,簽訂穩定勞動合同的比例只有35.5%。2017年,受雇農民工簽訂合同的比例超過75%,與發達國家的勞動力市場非常接近了。傳統上,農民工被貼上“非技術勞動者”、“缺少制度性保護”、“充分競爭的勞動力市場”等標簽,但勞動力市場供求態勢改變后,在一個長期經濟增長的環境里,他們的就業崗位在走向正規化。

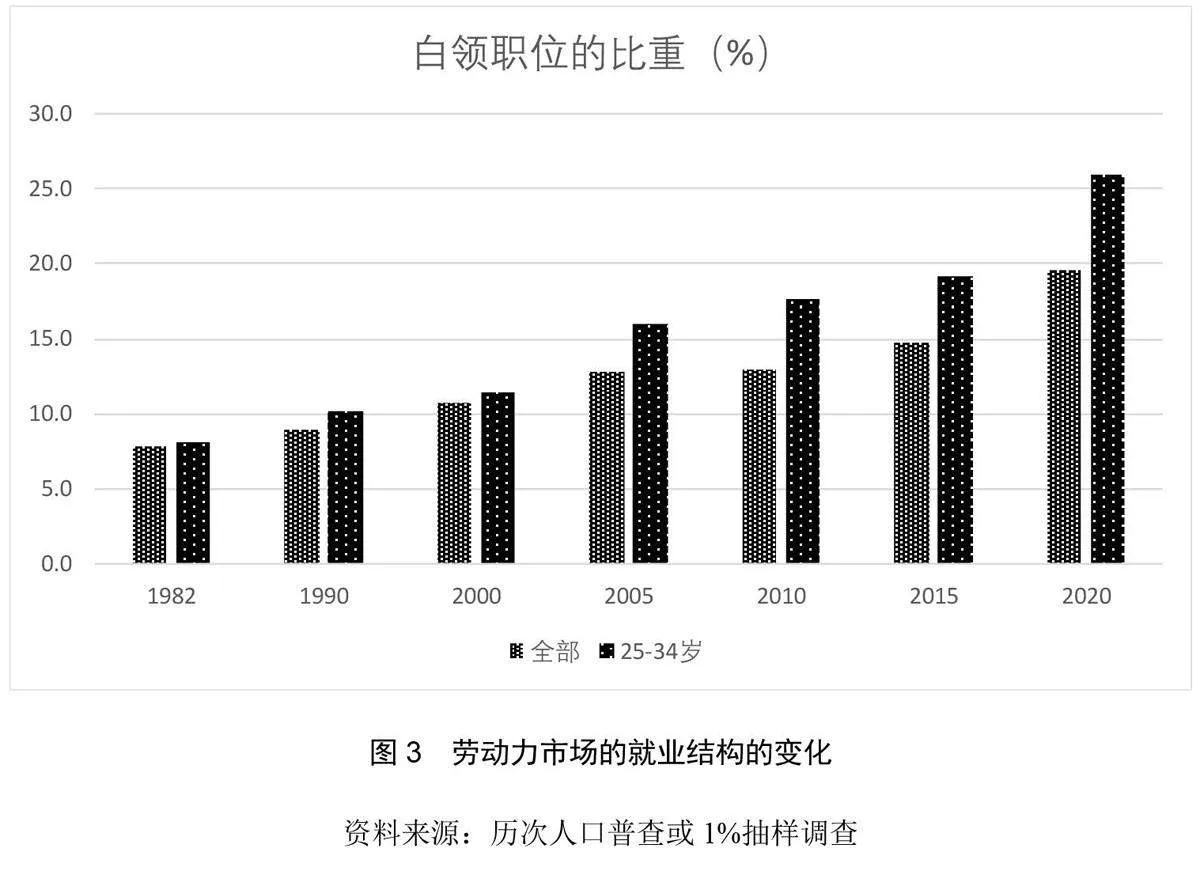

發達國家在特定階段的標志性特征,也能提供判斷一元經濟到來的證據:勞動者以受教育程度為代表的人力資本稟賦提高。勞動力總量開始下降,勞動者平均受教育年限在提高,由2010年的平均為9年提高到2020年的10.3年。可以推斷,人力資本總量上升,擁有更高知識技能的勞動力進入更多白領職位。美國二十世紀初出現職業白領化,為勞動者接受高中階段教育提供了激勵,引發了“高中運動”(戈爾丁和凱茲,2015)。中國在1990年以來也出現類似的變化:高中生的市場優勢變得顯著,高收入崗位增加和勞動者受教育水平提高之間,起到相互促進作用,呈現出變化的一致性。李蕾(2016)對中國進出口的研究發現,在1998-2009年觀察期內,中國對勞動力的需求存在著顯著的技能偏向型增長。與這種需求增長相一致,中國各級教育供給在迅速擴張,使受教育程度更高的年輕勞動力,去占據持續增長的高技能崗位。能創造更多高收入崗位的就業結構是現代經濟的典型特征(戈爾丁和凱茲,2015)。

無論是城鎮正規部門還是農村傳統部門,劉易斯轉折點過后,勞動者收入水平都在提高,收入提高的一部分是非技術勞動者短缺拉動的,另一部分是就業結構變化推動的:需要知識技能的高收入崗位增加了。可以看到,那些代表著體面就業的白領崗位,在總就業中的比例提高。我們將機關事業和企業單位負責人;專業技術人員;職員和辦事人員視為“白領就業者”,圖3顯示,白領職位的占比在持續提高:在1982-2000年,這一類勞動者占比提高的速度緩慢,從7.9%上升到10.7%;2000年以后,白領職位占比提高幅度明顯,到2015年達到14.8%。2015-2020年期間提高更快,由14.8%提高到19.6%。五年間的增長幅度,超過前一階段的15年。25-34歲年輕隊列,增長速度更快,在2020年,白領職業占比已經達到25.9%。25-34歲隊列中,擁有專科以上學歷的占比更高,而勞動力市場為這些高學歷的勞動力,及時提供了體面就業崗位。

勞動力市場走向白領化,是告別低收入階段的重要特征,經濟增長伴隨著體面就業崗位的增加,則是一種良性的包容性增長。由于產業結構在持續升級,不斷創造新就業崗位,破壞舊崗位,勞動崗位的白領化程度持續提高,背后是勞動者知識技能與專業技術崗位的適應,勞動者成為經濟增長的貢獻者和收入分配的參與者。勞動力市場沒有出現非正規化,對支持一元經濟到來,具有重要意義:2000年到2020年,有2.9億勞動力進入非農部門,他們在正常的產業結構里實現了就業和收入增長,而不是從農村剩余勞動力蓄水池,轉入城鎮的蓄水池。在大多數發展中國家,非正規就業者被視為“工作中的窮人”。顯然,中國因包容性增長而避開了這個陷阱。

六、政府對發展階段的判斷

中央和地方政府在參與經濟運轉和施行公共政策時,會對發展階段的變化做及時的描述和判斷,雖然不是我們熟悉的經濟學術語,因觀測對象是相同的,從中央文件的內容和政策變化里,仍能看出劉易斯轉折點過后二元經濟特征消失的各種信息。政府政策變化提供了哪些經驗依據呢?2004年春,人社部門對東南沿海出現的缺工現象敏銳地判斷為“真實”且不是短期現象,迅速調整勞動力市場政策,由過去的積極創造就業轉為兼顧“推進勞動力市場正規化”。表現為:在全國范圍內連續提高最低工資標準;督促企業等用工單位和勞動者簽訂穩定的書面合同;要求雇主為勞動者提供三險一金等。可以說,學術界對缺工現象是不是個典型事實尚未作出準確判斷時,政府的新政策就出臺了。2008年頒布新勞動合同法后,學術界質疑聲音強烈,但政府不為所動,2010年,接著出臺了社會保險法。事后看,政府的判斷是準確的。今天,政府對發展階段變化作了什么新判斷呢?

在2017年召開的黨的十九大上,修改了對“主要矛盾”的判斷,提出大力推進經濟體系現代化,要把經濟建設的目標從解決“有沒有”轉向“好不好”。一個經濟體致力于高質量發展任務時,本身已具有相當的發展高度,才會瞄準更高的發展目標;從政府設定的新發展目標看,中國已告別欠發達階段,在向世界先進水平甚至領先水平的經濟體看齊,在多個關鍵領域實現對他們的趕超。2015年,政府就推出了《中國制造2025》,“正式實施制造強國戰略”,列出了10個重點領域,與發達國家競爭(江飛濤,2022)。2021年7月,中央政府宣布全面建成“小康社會”,所有的貧困縣摘掉貧困帽子,這意味著,普通勞動者實現了“充分就業”,全社會的勞動力資源得到了充分利用。充分就業是反貧困最有效的手段①。改革開放初期提出的小康標準,人均GDP達到1000美元(1980年價格),2021年的人均GDP達到12566美元,按照1980年美元價格,為5058美元,相當于初始小康標準的五倍。二元經濟的典型特征是普遍貧困,傳統部門勞動者及其家庭在貧困線上掙扎,當一個經濟體宣布消除貧困時,可以視為不再有代表貧困的“二元經濟”,進入一元經濟階段了。當然,今天的發達國家也沒有完全消除貧困,這與政府治理的理念和效能有關。中國政府對“共同富裕”給予更高的價值評價和政策優先。

面對現實的城鄉關系,政府作為一個積極的治理者,提倡大力振興鄉村經濟。有兩個含義:第一,農村勞動力會向城鎮非農部門轉移,農村的土地等資源會吸引資本下鄉,在農村建立現代工業和服務業,實現農業勞動力的就地轉移。當存在戶籍制度門檻時,在農村就地轉移勞動力更便利,降低了遷移成本。第二,對農村進行公共設施投資,加快農業現代化,提高農業生產效率,從而讓更多勞動力從農業部門轉移出來。現有的農業勞動者收入和城鎮企業勞動者的工資,就是農業勞動力轉移的機會成本和收益。那些仍然留在農業部門的勞動力,提高了收入水平,就會反過來推動城鎮部門的工資水平上升。

政府在推進農民的“轉型升級”,督促未遷出的農民和返鄉者,成為新型職業農民。在鄉城遷移第一階段,典型的遷移者是年輕且受過初中階段教育的勞動力②,農村剩下的是在城鎮市場缺少競爭力的老弱婦孺,這些遷移邊際上的勞動力,人力資本稟賦越來越低。當他們無法保障全國糧食供給時,政府會要求實現農民的專業化。這種農民專業化由一些政策所推動:通過土地流轉和集中,實現規模化經營,這伴隨著更高的技術和更多的資本,農業變成資本技術密集型產業。經驗上,可以從資本下鄉,高標準農田建設,縮小城鄉收入差距等顯示出來。

2017年以來,中央號召農村要培養新型職業農民。這是受過專業訓練、生產率更高的農民。他們掌握著現代農業技術,運作的資本不同于二元經濟時的“一畝三分地”,他們從農業的規模化經營中獲得的收入,與城鎮勞動者接近,甚至與城鎮的企業經營者收入更接近。這樣的農民,既不是剩余勞動力,也不是城鎮勞動力市場淘汰下來的年齡大、體力弱、技能簡單的回鄉勞動工,而是和城鎮勞動者有相同邊際生產力的專業技術人員。在理論上,這些專業農民與城鎮勞動者有相等的邊際產出。剛剛結束的二十屆三中全會,則提出了更清晰的要求:城鄉生產要素雙向流動①。這意味著,政府不僅鼓勵農業勞動者繼續向城鎮非農就業轉移,還鼓勵城市的企業家帶著資本和技術到農村去整合資源,建設現代化大農業。這個過程完成的時候,可以說,一元經濟就完全實現了。

發展過程伴隨著城鎮化水平的提高。城鎮的戶籍制度和農村的土地制度,高考制度和城鄉差異的社會保障制度,制約著勞動力遷移和深度城鎮化。近年來,中央政府認識到深度城鎮化對實現中國式現代化的意義,將城鎮化區分為常住人口城鎮化和戶籍人口城鎮化,指出兩者之間的差距,鼓勵實現戶籍城鎮化。當政府公開討論一個問題,就是要決心解決這個問題。2021年,常住人口城鎮化水平達到64.7%,而戶籍人口城鎮化只有46.7%②。這個顯著的差距,讓人認為是仍處于二元經濟階段的典型特征。從近年來的城鎮化進程看,雖然戶籍城鎮化水平顯著低于常住人口城鎮化水平,但兩者有一致的上升速度。可以說,政府在推動一種升級版的城鎮化,以提升消費水平和增加人力資本投資。

七、勞動力市場上的人才紅利

中國勞動力市場的典型事實是特殊的年齡-教育結構:年輕隊列的受教育程度快速提高,與發達國家的差距迅速縮小,成為推動經濟增長和進入高收入階段的新動力。新進入市場者人力資本高,退出市場者人力資本低,這個流轉過程使勞動力市場的整體人力資本稟賦提高,與發達國家趨同。中國新進入市場的年輕勞動力,超過一半接受了高等教育,他們掌握的知識技能和所駕馭的資本數量,是退出市場的大齡勞動力無法相比的。2012年以來,勞動力總量開始下降,中國并未因勞動力數量減少而停止增長,因為新增長動力已接續了傳統增長動力。以勞動力的受教育總量來測量,2020年人力資本總量為67.6億人年,比2010年的64.3億人年,增長了3.3億人年。表現在初中階段教育普及和高中階段教育的快速增長,1999年以來的高校擴招,使高等教育進入普及化階段,青年勞動力的知識技能稟賦迅速提高,成為一種人才紅利。

從勞動力市場的進入者和退出者人力資本平衡這個視角,能觀察人力資本稟賦的變化,更好地理解這種人才紅利。2022年,按照中國的退休制度,1962年出生隊列退出勞動力市場。這個隊列的規模為2092萬人(根據2020年人口普查數據推算),在1990年為28歲,接受過高中階段教育者占27.5%,他們經歷了文革期間的中等教育擴張,尤其是1977年高中招生峰值,受教育程度高于前后鄰近隊列。但這個人口隊列中大專及以上者為3.1%,本科生只有1.01%。由于中國的成人高等教育在快速增長,大專及以上者減去本科生,還有2.1%為大專生。根據經驗,每年高考招生人數,本科生與專科生規模接近,成人高等教育在二十世紀八十年代主要在專科層次,可以推斷,2.1%的專科生占比也是被成人學歷拉高了。

本文用1982年第三次人口普查數據與前述結果核對,1962年出生隊列為20歲,問卷中的教育分類為“大學;大學肄業或在校”,本科與專科沒有區分。把這兩類人加總,在隊列中占1.15%,推算出這個隊列中的本專科生為24.06萬人。1979-1981年,本專科平均錄取人數為27.8萬人。1977年恢復高考后,相當于十多屆畢業生參加1977-1979年的高考,錄取95萬人,平均每個隊列錄取不足9萬人。在1982年人口普查數據里,20歲隊列里有24萬本專科生,接近平均錄取人數27.8萬。1962年出生隊列隨著年齡增大,接受高等教育者仍在增加,可以推斷,主要是由質量不高的成人高等教育貢獻的。

1962年出生隊列退出勞動力市場時,進入市場者的主要是2000年出生隊列,有1456萬人。因高等教育進入普及化階段,2020年的20歲隊列接受高等教育者占58.5%,有852萬人,相當于1982年20歲隊列本專科生人數的35.4倍。由于正處于大學階段,2020年的本專科生幾乎沒有成人學歷,大學教師的受教育程度和高等教育質量,都優于1982年。這個隊列接受過高中及以上教育者占77.8%;接受過本科及以上教育的人占30.3%,相當于1962年出生隊列的約30倍。2000年出生隊列中,研究生占比為2.24%,但他們還沒有進入研究生階段,可以用24歲隊列的研究生占比來預估2000年隊列,為3.69%。由于研究生招生在快速擴大規模,可以確信,2000年出生隊列接受研究生教育者會高于3.69%。

2000年出生隊列,不僅接受正規高等教育的人數和質量都遠高于1962年隊列,根據“技能產生技能”假說(Heckman,2000;CunhaandHeckman,2007),他們進入勞動力市場后,前期掌握的知識技能會支撐以后生命階段的繼續學習和人力資本積累,其數量和增長速度同樣會超過1962年出生隊列。因此,人口紅利消失的影響會被人才紅利的增長所彌補。從1962年隊列與2000年隊列的人力資本稟賦對比中,更容易理解這種人才紅利的來源:進入市場的年輕人,雖然數量不如退出者多,但人力資本卻比退出者高得多。

從人力資本的視角看發展階段,新進入市場者掌握的知識技能和潛在生產率更高,他們的人力資本稟賦,相當于美國1960年出生隊列的教育水平。假定1960年出生隊列在1982年大學畢業,顯然,1982年的美國不是發展中國家。把全國勞動者的受教育年限,與美國做個對比,可以看出兩國差距的迅速縮小:2000年,中國所有勞動者的平均受教育年限為7.78年,略高于美國在1915年的水平,7.63年;2010年,中國勞動者平均受教育年限為8.99年,大致相當于美國1940年水平,9.01年;2020年,中國勞動者平均受教育年限為10.3年,接近美國1960年的水平,10.53年。在2020年,北京市勞動者的受教育年限為13.65年,超過美國在2005年的水平,13.54年。中國勞動者受教育水平不僅提高速度更快,而且會繼續保持下去,大齡勞動力退出市場,加快了受教育水平提高的速度。

1940-1980年,是美國勞動者受教育水平快速提高時期,剛好覆蓋了世界經濟增長的黃金時代(1950-1973年)(麥迪森,2003)。可以推斷,中國勞動者教育水平快速提高,同樣會給經濟增長帶來強大動力。年輕隊列已接近實現高中階段普及和高等教育大眾化,未來10-20年,中國勞動者受教育水平還會繼續提高,進一步縮小與美國勞動力的教育差距。北京、上海和東部沿海省份成為追趕的主力,中西部地區的追趕速度也不慢。這樣的人力資本稟賦,與發達國家趨同,遠離了傳統的發展中國家。中國經濟因勞動力質量的提高,勞動力市場的白領化,不可能退回到昔日的二元經濟狀態。

八、中國就業率的下降

改革開放初期,勞動參與率和就業率非常高,1990年以來,出現持續的下降。從理論上推斷,市場工資水平提高,并不一定帶來勞動參與率下降,但中國勞動力市場發育伴隨著勞動者收入水平快速提高時,以家庭為決策單位,家庭成員的時間配置會調整,一部分成員或者部分勞動,配置到家庭內生產和服務上。從宏觀層面看,會出現市場退出者增加,勞動參與率和就業率下降。表3報告了中國歷年的就業率。改革開放初期,城鄉就業率都在80%以上,1990年以后,一部分勞動力會從市場上退出,轉向家庭內勞動,就業率下降。這樣的下降不是線性連續的,而是臺階狀下降。

1990-2000年,全國就業率下降了約5個百分點,主要是城鎮就業率下降貢獻的;2000-2005年,下降了4.5個百分點,主要是農村就業率下降貢獻的。2005-2010年,經濟高速增長且就業形勢良好,就業率在此期間只有輕微的下降。但在2015年,全國就業率比2010年下降了5.5個百分點,城鎮就業率只有輕微下降,農村就業率卻下降近8個百分點。2015-2020年,全國就業率進一步下降到68.2%,主要貢獻因素是農村就業率下降。這時,農村勞動力在全國的占比,由1990年的約80%下降到37%。農村就業率與城鎮一起下降,而且有更快的速度,這是城鄉勞動力市場一體化形成的標志。

應特別指出,中國就業數量減少主要是由就業率下降導致的,勞動年齡人口減少對就業數量減少的貢獻是個次要因素。政府統計部門稱,16-59歲人口在2012年達到了峰值①,我們用2010年人口普查數據的14-57歲隊列來替代,為86500萬人。2020年,16-59歲隊列人口為87705萬人,似乎還高于2012年;2023年,16-59歲隊列人口規模達到86950萬人,仍高于2012年的規模。我們假定1962年隊列在2022年完全退出市場,那么,用2000年的1952-1961年隊列規模與2020年的1997-2006年隊列規模作比較。2000年,1952-1961年隊列規模為16376萬人;2020年,1997-2006年隊列規模為14794萬人,比前者少1582萬人。但是,2020年的就業總量比2010年卻減少了5916萬人。按照68.2%的就業率,勞動年齡人口減少貢獻了1079萬人,只占5916萬人的18.2%。

從1962年出生隊列開始,中國出現一個長時段的人口高峰,2022年,1962年出生隊列開始退出市場,勞動年齡人口總量減少會加速。即使就業率保持穩定,也會因勞動年齡人口減少而加快一元經濟到來。大齡人口受教育程度低,在一個快速轉型和產業升級的市場上,大齡勞動力很難再提高就業率,農業部門作為大齡勞動力的蓄水池,他們很難轉入非農部門,減輕非農部門面臨的勞動力短缺。在農業部門勞動力中,50歲以上者占更大的比例,可以推斷,農村勞動年齡人口的就業率,未來還會繼續下降。

九、農村還有多少剩余勞動力

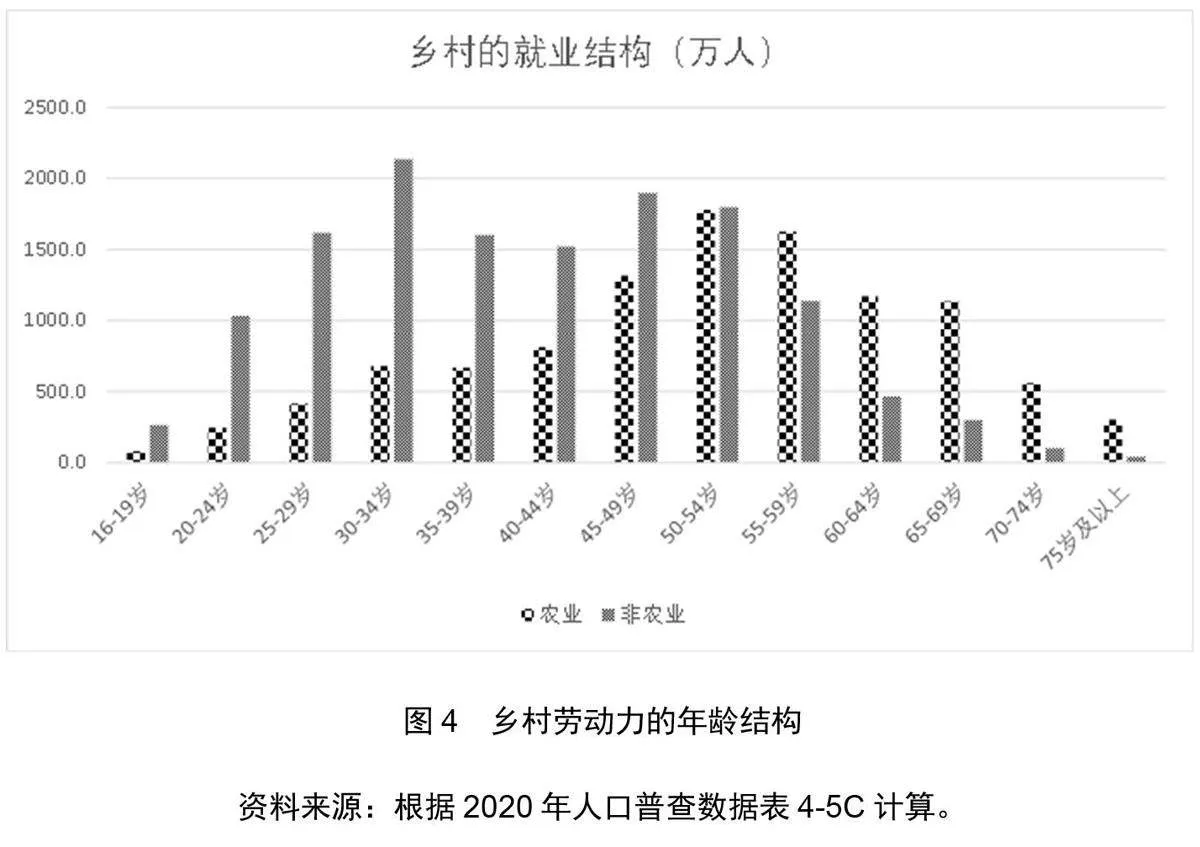

根據2020年人口普查長表數據推算,全國農林牧漁業勞動者共13496萬人,占全國勞動力的20.6%:以發達國家的就業結構為參照,農業部門勞動力還有下降的空間,可以繼續轉向非農部門。然而,一旦深入到農業部門內部,查看農業勞動者的年齡與教育結構,會發現這些“字面上的勞動力”,大多數是50歲以上的大齡勞動力。他們不會成為現實的遷移者,而是等待退出市場的退休者。首先,我們觀察農村的農林牧漁業勞動者數量,為10789萬人。與全國農林牧漁勞動者總量的差額為2707萬人,這一部分人可視為在城鎮從事種植和養殖業,比如,城市郊區的大棚蔬菜、花卉種植等高附加值農業,假定這一部分農業勞動者不會向非農行業轉移。可以把10789萬農村農林牧漁業勞動者視為有可能轉移的潛在“剩余勞動力”,其年齡結構報告在圖4中。

在農村的農業勞動者中,50歲及以上者為6574萬人,占所有鄉村農業勞動力的60.9%;16-49歲勞動者總計為4215萬人,占39.1%。如果維持現有的崗位,農業部門不新增勞動力,也不向非農部門轉移勞動力,那么,到2030年,這些50歲以上勞動力就到60歲以上了,由于社會保障接近全覆蓋,超過退休年齡且受教育水平最低的農村勞動力,絕大多數會退出市場,時間演進會把“20.6%”的農業勞動力減少一半多。如果以全國農林牧漁業勞動者來觀察,50歲及以上者為8063萬人,假定他們到2030年時退出市場,剩下的農業勞動者,4215萬青壯年勞動力,占全部勞動力的6.4%,這是維系農業產出的主體,他們在全社會總就業的占比已接近發達經濟體。

中國耕地分布的地理特征是平原少,丘陵多,無法像歐美發達國家那樣,使用大型農業機械替代勞動力,即使進入發達農業階段,也無法將農業勞動力占比降到3%。如果不改變現行農戶土地制度,把農業勞動力占比降到8%也是很難的。按照今天的年齡分布推算,到2030年,50-59歲農業勞動力占4%;49歲以下者占4%。大齡農民的受教育水平更低,假定50-59歲農民的生產率相當于49歲以下農民的一半,從這個意義上,真正有效的農業勞動者占比只有6%。可以說,時間演進能自動實現就業結構調整,在2030年達到發達國家水平。因此,2020年雖有20.6%的農業勞動力,由于特殊的年齡結構,不必對農業部門勞動力繼續遷出抱有期望。

圖4還顯示了農村非農就業者的年齡結構。與農業勞動力形成明顯對比,非農就業者更加年輕,50歲及以上者占比只有27.6%,而全國的非農就業者,這個比例為21.8%。農村的非農就業者總量為13912萬人,在農村所有勞動力中占56.3%。可以這樣理解:在戶籍制度、農地制度等一系列因素的制約下,超過一半的農村勞動力在農村就地轉向了非農就業。理解了這個事實,就不會接受這樣的判斷:農業部門仍有20.6%的勞動力,一旦下降到發達國家的3%,仍有17.6%的“剩余勞動力”遷移到城市。這個17.6%,主要對應著2020年40歲以上的所有農業勞動者,到2030年,這個群體都在50歲以上了。

2005年,全國的非農就業占比為41%,但已經過了劉易斯轉折點。我們推斷,這是由于城鎮目的地存在戶籍制度,出發地存在農地制度,導致轉折點提前到來:如果沒有這些障礙,非農就業的占比應該達到更高時,轉折點才會到來。2020年,非農就業占比達到79.4%,是不是提前進入一元經濟呢?兩個制度性障礙當然在起作用,但是,農村勞動力是從年輕和受教育程度高者先轉移的。我們觀察了一下20-44歲的勞動力行業分布,發現2020年的非農就業比例為90%。如果90%的年輕勞動力已進入非農就業崗位,那么,中國經濟進入一元經濟階段,就是比較可信的。

十、結論與含義

本文認為,2020年以來,中國已進入一元經濟階段。對這個判斷,從劉易斯二元經濟模型出發,推斷一元經濟到來時的社會經濟特征,以農業部門勞動力不再向非農部門轉移作為標準,檢驗了多個推斷。2015-2020年期間,農業部門勞動力快速流向非農部門,今天,農業部門已經沒有可以繼續轉移出來的勞動力。2020年,農業部門勞動力中,50歲以上者超過60%,他們不適合再轉移出去;49歲及以下者占全國勞動力的8%,由于特殊的土地制度和自然地理特征,要維系現有的農業產出水平,8%的年輕勞動力已沒有減少的空間。可以說,行業之間,產業之間,勞動力仍然會流動,勞動力分布也會發生變化,但來自農業部門勞動力的凈遷出基本停止了。如果說,2004年劉易斯轉折點是提前到來,那么,2020年以來進入一元經濟,同樣可以視為提前到來:勞動力流動的制度性障礙仍然存在。

高速增長推動勞動力向非農產業轉移,非農就業總量從2000年的2.38億人,增長到2020年時的超過5.2億人,中國的勞動力已實現非農化配置,20-44歲的年輕勞動力,非農就業的比例達到90%。另一方面,就業結構實現了白領化和正規化,而且在不斷提高中,中國的產業結構轉型和技術升級,有利于受教育程度更高的年輕勞動力。從勞動力供給角度,2020年以來,中國完成了中學階段教育的普及和高等教育進入普及化階段,會推動產業結構繼續升級和就業崗位的正規化。雖然以電商和平臺經濟為代表的新就業形式快速增長,但并未逆轉勞動力市場走向正規化的進程,中國的增長是健康的,稟賦結構已完全不同于轉折點剛發生時,不會因遭遇沖擊而退回到二元經濟階段。一元經濟是更高發展階段上出現的新均衡狀態,各種社會經濟特征都發生了變化,因此,需要的公共政策也會不同于二元經濟階段,學術界應該關注并研究這個問題。

從本研究結論引申出的政策含義。一元經濟的稟賦結構讓我們有了新的出發點,由于仍處于中上收入階段,保持可持續增長仍是最優先的政策,要動員一切有利因素,把增長速度提升到潛在增長率水平。傳統的增長要素消失,政府能把握的因素是人力資本投資和制度創新。對教育、健康等領域的投資是面向未來的,這是一個積累性變量,投資過程是漫長的,需要提前設計和布局。黨的二十大提出建設高質量教育體系和教育強國的目標,可以視為對一元經濟到來的應對和布局。中國的應試教育體制已持續70多年,其低效率和低質量的弊端早已顯現,一元經濟到來后,各級政府應下更大的決心,推進教育體制改革,更新教育制度和技術,提高教育體系的產出效率和質量,更有效地培養人才,提高人力資本積累的總量,為下一階段的可持續增長提供動力。

勞動力資源實現了非農化配置,各種制度性障礙被削弱但依然存在,城鎮化尚未真正完成,要繼續推進城鎮化,以改變家庭的消費模式和對青少年人力資本投資模式,成為未來經濟增長的動力。進入一元經濟后,仍面對著特殊的約束條件,如戶籍制度,農地制度,甚至高考制度和社會保障等。這些制度性因素在阻撓深度城鎮化和全國統一大市場的形成,對人力資本積累起負面影響,在未來的發展過程中,要繼續推動市場發育和克服制度性障礙,尤其是大力推進農地制度改革,實現土地資源的集中和規模化經營,吸引城市的資本和新技術下鄉,改造傳統農業為現代化農業,形成高水平的勞動力與資本技術的新均衡。應特別指出,即使進入一元經濟階段,我們仍處于在中高收入階段,應在新的稟賦條件和環境里,探索合適的公共政策,替代二元經濟階段的政策,把增長潛力最大限度且盡可能長地發揮出來。