理想生活=賢妻良母?

| 選美皇后 |

漢娜·尼爾曼懷第八胎時,曾面臨兩個大日子。第一個當然是寶寶的預產期。第二個是兩周后的選美比賽。

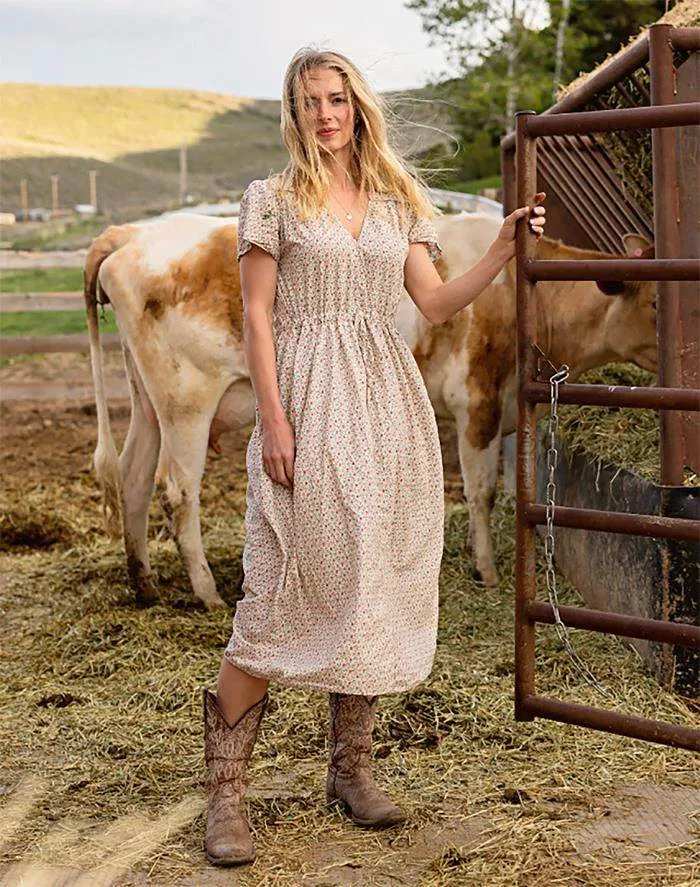

2023年8月,漢娜在拉斯維加斯一家大型賭場和度假村摘得“美國夫人”的桂冠。2024年,她再度受邀參加“世界夫人”大賽。她身著泳衣,踩著近13厘米的高跟鞋,挺胸提臀,噴了美黑噴霧,光彩照人地在舞臺上走秀——誰能看得出,她12天前才剛生了孩子?

“我早就知道要參加這個比賽,所以我早有準備。”34歲的漢娜坐在猶他州鄉下的廚房里說道。懷孕期間,她傾盡了所有力氣、勇氣和膽氣,確保自己生產后仍能看起來完美無缺。她堅持健身,在孩子們還沒醒來的時候,抓緊時間舉重。她洗冷水澡,把自己泡在農場的灌溉渠里。她還服用補鐵劑來加速產后恢復。

2024年1月2日,漢娜在樓上的臥室里生下了弗洛拉,沒有采取任何鎮痛措施。“這孩子一用力就生出來了。”漢娜在社交媒體上寫道。分娩后的頭幾天,她“很規矩”,足不出戶。“到了第五天,我對丈夫丹尼爾說:‘我不知道自己還能不能去比賽,太辛苦了。我的身體水腫,還在流血,也開始漲奶了。’”漢娜回憶道。

第七天,她就下床了,在浴室里做了些芭蕾訓練。她以前是芭蕾舞演員,受訓于紐約茱莉亞學院。第九天,她開始試衣服了,試了一條皮褲和一件緊身的白色舞會禮服;第十天,噴美黑噴霧;第十一天,帶著剛出生的寶寶坐兩小時飛機前往拉斯維加斯,她丈夫攜七個孩子和其他家庭成員稍后出發;第十二天,她就站在舞臺上了。她說,好在她已經不流血了。

她成功晉級第二輪比賽,社交媒體粉絲瘋漲,公眾反響強烈。這究竟是女性自強的終極體現,還是飽受壓迫的極端案例?漢娜究竟是在做自己想做的事,還是被布滿尖刺的光鮮禮服禁錮著虛弱的身體?無論漢娜樂意與否,她都成了互聯網上一個備受爭議的新群體的代表,這個群體名為“傳統妻子”。

在這場輿論風暴中,她始終顯得很堅定,至少在公眾面前是這樣。她從不解釋,從不抱怨。我以為這種沉默是種蔑視。但真是如此嗎?為了向她本人求證,我搭飛機橫越美國,又驅車穿過猶他州鄉下連綿的群山,想看看能否有機會單獨和她談談。

| 傳統妻子 |

尼爾曼夫婦帶著八個孩子住在卡馬斯小鎮外的一個農場里。他們在這片廣闊的天空下,與嚴酷的自然環境抗爭,過著一種開拓性的生活。“歡迎你來。”35歲的丹尼爾懷抱孩子,邊說邊來給我開門。他是個相當典型的美國丈夫,身著牛仔服,下頜方正。

“漢娜馬上就來。”丹尼爾說著進了廚房。我數了數放在門邊的鞋子,一共28雙。“很高興見到你。”漢娜走進來說。她是個身材嬌小的金發美人,雙頰紅撲撲的,頭發還濕著,漂亮得不像話。她從丈夫手中接過孩子。我在那兒待了整整四個小時,這孩子始終沒離開過漢娜的懷抱。

其實早在選美大賽之前,漢娜就已是美國頗具影響力的網紅了,她會在網上記錄一家人返璞歸真的生活。她烤得一手好面包,會直接往咖啡里倒生牛奶,還會點起燭光,無鎮痛自然分娩。

很難想象,在這種生活之外,還有數百萬雙眼睛在關注著他們。那么,漢娜是如何應對網絡輿論的呢?有一次,她在另一場選美比賽中說,她覺得自己最有力量的時候,是生了孩子之后;有一次,她鼓勵使用自然療法而非服藥;還有一次,她說一只公雞攻擊了他們的孩子,丹尼爾一腳把它從院子這頭踢到了院子那頭。這些言論無不在網上掀起了軒然大波。

“丹尼爾很擅長應付這些。”她望著丈夫說,“他告訴我,你不能太在乎別人說了什么,或者給你貼了什么標簽。你只要屏蔽掉那些聲音,過好自己的生活就行,否則那些東西就會吞噬你。”難道這些事對她一點影響也沒有嗎?“其實也有,我會聽到一些流言蜚語,讓人笑不出來,就像……”她頓了頓,抬頭看向站在身后的丹尼爾,問道:“你覺得最讓我們難過的是什么?”他回答:“不知何故,我對這些都有點麻木了。”

“傳統妻子”是一種網絡現象。這些女性摒棄了現代社會的性別角色,選擇成為更為傳統的妻子、母親和家庭主婦,然后在網上宣揚這種生活,有些人甚至擁有數百萬粉絲。她們的生活方式通常受宗教影響,但也不盡然。她們會拍攝自己如何從原材料開始制作一些難以想象的食物,如用玉米糖漿做口香糖,用老面做華夫餅。她們的面龐在陽光下熠熠生輝,聲音柔和而輕快,孩子們在周圍自在玩耍。

想要探究“傳統妻子”及其盛行的原因,我們得回過頭去,看看大約12年前的情況,當時正值第四次女權主義浪潮。那是個推崇“女老板”的時代,鼓勵女性在職場上大膽進取,進一步深入職場,打破玻璃天花板。但久而久之,女性意識到自己被騙了:除非你是個百萬富翁,否則這種個人女權主義對你來說毫無意義。“女老板”時代幾乎沒有給普通的職場媽媽帶來任何權益。

沉默多年后,女性群體迎來了一場公開的“大反思”。她們紛紛談論著給孩子斷奶是何等令人頭疼,一個人休產假又是何等孤獨,還有每天照顧不懂事的嬰幼兒有多不易。在這種環境下,女性很難坦誠地說出為人母的喜悅。而那些事業有成的女性則開始顯得自命不凡,背上“破壞團結”的罪名。

于是,在“女老板”和“疲憊不堪的母親”之外,出現了另一群女性,她們似乎對這場紛爭毫不在意。她們倡導摒棄對金錢、公共權力和成功的追求,轉而將溫馨的家庭生活和萬事親力親為的母親形象,提升到了近乎神圣的地位。她們就是“傳統妻子”。

22歲的模特納拉·史密斯是一位極具網絡影響力的“傳統妻子”。她一直在生育,說話輕聲細語,經常用紗布過濾各種發酵食品。而另一位網紅埃斯蒂·威廉姆斯給人的印象,則好似上世紀50年代低眉順眼的主婦。她曾說:“保持美麗,這對你和你的丈夫都有好處。”

我認識的很多女性都喜歡看這類視頻,她們不是已經過上就是想要過上一種截然不同的生活。有些人把看這類視頻當作一種慰藉心靈、逃避現實的方法;也有些人只是單純覺得看著很治愈;還有些人則把這些視頻當作泄憤的渠道,看得滿腔怒火又樂此不疲。

“‘傳統妻子’是種反主流文化。”科羅拉多大學的行為科學家萊斯利·魯特說,“這種現象并不是孤立的,而是從屬于一種更廣泛的政治焦慮,我擔心這種焦慮最終可能會限制女性的生活。”

雖然漢娜從未將自己和這場運動聯系起來,甚至從未用過這個詞,但她卻是最知名的“傳統妻子”。她對此作何感想呢?“我們老早就在一起了,過著現在這樣的生活,”丹尼爾替她回答,“然后冒出了‘傳統妻子’這個詞。我們也沒辦法。這就是我們本來的樣子。”

然而,漢娜卻不這么想。“我并不完全認同這個標簽。”她說,“我們是一男一女,育有孩子,看起來很傳統。但我真心認為,我們正在開辟別人沒有走過的路。”這就是最為矛盾之處:漢娜和其他“傳統妻子”雖然是在宣揚家庭主婦的生活,實際卻創造了一種高收入工作。她們靠演繹一種理想生活來掙錢。“因此,在我看來,被貼上‘傳統女性’的標簽,我有點說不清認同與否。”她謹慎地說道。

那么,在這個家里,丈夫才是一家之主嗎?“不。”丹尼爾答道,“我們共同掌舵。”“沒錯。”漢娜附和道,“我們一起。”

漢娜是女權主義者嗎?“我自認是女……”她突然打住了,改口道,“這個詞有太多不同的解讀了,多得我甚至都不知道女權主義到底是什么意思了。”她“強烈”地感到自己被其他人政治化了。“我們努力保持中立,努力做自己,但無論做什么,都會被公眾貼上標簽。我們其實只是如常生活而已。”

我們走出家門,鉆進卡車里。丹尼爾開車,我坐在副駕,漢娜帶著幾個學齡前的孩子坐在后排,其他大一點的孩子都在谷倉里接受家庭教育。

我們駛過她家的一輛小型巴士——共有15座。他們的目標是要把它坐滿嗎?丹尼爾說:“總有一天會的。”漢娜卻說:“我們年紀大了,也累了。”她胸前還綁著小弗洛拉,似乎有些不太確定,“再說吧。”

| 理想生活 |

漢娜一家在網上出售自制的盒裝牛肉與豬肉制品,以及自創品牌的老面、巖鹽、銅量杯和蜂蠟蠟燭。他們的農場雇有三名全職員工、三十名倉庫工人、十多名辦公人員,還有一名創意總監負責網站的視覺設計。

我們眺望著河谷和遠處干旱的山脈,驅車經過一群奶牛。丹尼爾下車去查看牲畜時,我終于有機會和漢娜獨處。我問她,這是她一直想要的生活嗎?

“不是。”她說,“我以前——”她頓了頓,“我以前的目標是留在紐約。我17歲就離開家,激動萬分地去了紐約,那里充滿活力,我喜歡得不得了。我想成為芭蕾舞演員,我跳得很好,”她再度頓了頓,“但我知道,一旦有了孩子,我的生活就會變得截然不同。”

漢娜出生于鹽湖城附近的斯普林維爾,在九個孩子中排行老八。她家經營著一家花店,所有孩子都在家接受教育。漢娜對芭蕾舞情有獨鐘。14歲時,她參加了茱莉亞學院的暑期班,后來又靠參加選美比賽掙學費,在茱莉亞學院念本科。

丹尼爾成長于康涅狄格州,是九個孩子中的老大。他父親是億萬富翁大衛·尼爾曼,創建了多家商務航空公司。丹尼爾自幼生活在富人聚居的郊區。他回來時,我問他,這是他一直想要的生活嗎?“是的。”他說,“我本以為漢娜會樂意在家帶孩子,但她說:‘我自幼就看著我父母一起工作,所以我們也要一起工作,不管做什么。’”

兩人經朋友介紹,相識于一場大學籃球賽,他當時23歲,比她大近兩歲。“我一看到她,就想和她在一起。”他說,“簡直迫不及待。我當時就在想‘我要娶她’。但一連六個月,她都不愿和我約會。”

一天,漢娜告訴丹尼爾,她要搭乘從鹽湖城飛往紐約的航班,飛五個小時回茱莉亞學院。她還不知道他爸爸就是那家航司的老總。“當時,丹尼爾對我說:‘我也要坐那趟航班!’”漢娜回憶道,“我記得我們去辦登機手續時,工作人員告訴我,我們的座位是挨在一起的。我當時還在想,這怎么可能,太巧了吧!”丹尼爾笑著解釋:“其實我偷偷打了個電話。”他讓航司動了點手腳。于是,他們的第一次約會就這樣開始了。

“那時,我認為我們應該先談一年戀愛再結婚,這樣我就能完成學業。”她繼續說道,“而丹尼爾卻說‘不行,要立馬結婚’。”于是,一個月后,他們就訂了婚;兩個月后便結成連理,搬進了丹尼爾在上西區租的一套公寓里。又過了三個月,她懷孕了。

后來,丹尼爾要去他父親的安保公司擔任主管,便將他們的小家搬到了巴西里約熱內盧。沒過幾年,漢娜就有了三個不到四歲的孩子。起初,她還從事了一陣子舞蹈工作。最終,一家人搬至猶他州定居。

“結婚頭幾年真的很難,我們犧牲了很多。”她說,“但我們確實曾經憧憬過,像這樣歸隱田園——”丹尼爾插話道:“現在也很憧憬。”我問漢娜,究竟犧牲了什么。“我放棄了舞蹈,很不容易,像是放棄了部分自我。丹尼爾也放棄了他的職業抱負。”

我望著廣袤的田野,卻不敢茍同。丹尼爾想生活在無垠的西部荒野,他們就搬來了這里;他想務農,他們就務農;他喜歡每周來一次約會之夜,他們就去約會;他不喜歡住家保姆,家里就沒有保姆。唯一一個本該屬于漢娜的空間是座小谷倉,她想改造成芭蕾舞室,結果卻成了孩子們的教室。

丹尼爾想帶我去看看新建的奶牛場,漢娜則要回屋給孩子們做午飯。我們先后參觀了灌溉渠(他做了講解)、辦公室(他做了講解)和擠奶站(他做了講解)。我看了看表,覺得時間不多了,有些焦慮。我想和漢娜談談。

“最后再參觀一個地方。”他說。這時,漢娜打來了電話。“好的。”他對她說,“我們正往你那兒走呢。”然后,他驅車朝著全然相反的方向駛去,開到田野里,帶我去看另一條灌溉渠。

| 超級媽媽 |

最后,我們回到了廚房,坐在餐桌旁,孩子們在周圍不停地來了又去。一個孩子在我的錄音筆旁“咔嚓咔嚓”地開罐頭,一個孩子從烤箱里端出了一整只烤雞,另外三個孩子便都拿著叉子圍攏來,就著烤盤吃了起來。還有一個孩子把一桶牛奶灑在了地板上。我還有半個小時可以和漢娜談談,半小時后她就要帶幾個孩子去上芭蕾課了。

我發現她家沒有電視。“我們都用電腦看。”她的一個女兒說。是看網絡視頻嗎?“不是,只能看電視劇《草原小屋》。”那你們用平板電腦嗎?“不用。”另一個女孩說,“不過我們可以玩丟手絹、長曲棍球和跳蹦床,這就夠了。”那手機呢?“沒有。”年紀較大的喬治接話道,“有時我們會和表兄弟一起玩手機,然后就有些上癮。”

他們有清潔工,但沒有請人幫忙照看孩子。家里的采買全是漢娜一個人的事,而且還要帶著孩子一起去,然后從原材料開始做飯。與典型的傳統家庭關系不同,丹尼爾會親自帶孩子,領著他們去農場,洗全家人的衣服。孩子們之間也很懂得相互照顧——他們這么多人,似乎已經形成了一個自給自足的小團體。不過,漢娜有時還是會累病,整整一周都下不了床。

臥室也是她生孩子的地方,只有亨利和瑪莎是在醫院出生的。“生完他倆,我就覺得我可以居家生產了。”她說,“我喜歡在家生孩子。家里很安靜。”她生產也不用鎮痛劑。為什么?“不知道,我就是不愛用。”她頓了頓,“只有生瑪莎的時候用了鎮痛。我當時預產期超了兩周,瑪莎又有10磅重,丹尼爾也不在我身邊……”她壓低了聲音。丹尼爾此時正在外面接電話。“所以我打了硬脊膜外麻醉,感覺很美妙。”那天丹尼爾在哪兒?“那天要裝運肉制品,他在現場監工。”麻醉挺好的,對吧?她頓了頓,微笑起來,“確實還不錯。”

我想問問她節育的事,但孩子們就在旁邊,而且丹尼爾也回來了。你今后——我有意停頓了一下,然后目不轉睛地看著她——會有計劃地生育嗎?

“不會。”丹尼爾替她回答了。

就在這時,一個小女孩高喊道:“媽媽——媽媽——媽媽!我想去上芭蕾課了!”

我似乎無法直接從漢娜口中得到任何答案,因為她的丈夫或小孩總是要來糾正她、打斷她,乃至替她作答。以往讓我陷入苦戰的,通常都是嘴硬的好萊塢公關人員。但今天,我的對手卻是一群不停要找媽媽的幼童,還有一個自以為是的丈夫。

離開前,我問她,為什么要一邊生產一邊去參加這些選美比賽?“我姊妹給我打電話說:‘有個猶他州夫人的選美比賽,我們一起去參加吧。’只是為了——”她指了指身邊的孩子說,“調劑一下。”

那她那些亮閃閃的禮服呢?以前是放在臥室的衣柜里,但她的東西加上丹尼爾、亨利、查爾斯、喬治、弗朗西斯、洛伊絲、瑪莎、梅布爾和弗洛拉的東西,已把柜子塞得滿滿當當,放不下了。所以丹尼爾就把禮服都放進了車庫里。

編輯:要媛