數字鄉村發展能縮減農戶收入不平等嗎

摘 要:數字鄉村建設是突破農村內部發展不平衡瓶頸,實現農民農村共同富裕的重要推動力。不同于以往文獻主要關注數字鄉村對收入水平和城鄉收入不平等的影響,本文構建相對剝奪指數,從農村內部收入不平等角度拓展了數字鄉村與家庭收入的相關研究。研究發現數字鄉村發展具有明顯的益貧性特征,能夠緩解農戶收入不平等,這一結果在經過穩健性檢驗以及克服內生性之后依然穩健成立。對相關機制的分析表明,數字鄉村發展主要通過增加創業機會和擴大非農就業來縮小農村內部收入差距。此外,異質性研究發現數字鄉村發展對中西部縣域、山地丘陵縣以及國家級貧困縣農戶收入不平等的緩解效果更強,這意味著未來應該更好地推進數字鄉村發展。

關鍵詞:數字鄉村;農戶收入不平等;益貧性;共同富裕

文章編號:2095-5960(2024)05-0090-10;中圖分類號:F318;文獻標識碼:A

收稿日期:2024-03-26

基金項目:國家社會科學基金青年項目“經濟高質量發展的區域型產業政策轉型研究”(19CJL037);山東省自然科學基金青年項目“空間資源配置視角下開發區政策推動山東省經濟高質量發展研究”(ZR2022QG001);廣東省基礎與應用基礎研究基金資助項目“空間資源配置視角下開發區政策推動經濟高質量發展研究:來自粵深區域的證據”(2023A151510280)。

作者簡介:李欣澤(1989—),女,山東臨沂人,山東大學經濟研究院副教授、碩士生導師,研究方向為發展經濟學與環境經濟學;高 源(2002—),男,吉林白山人,山東大學經濟研究院碩士研究生,研究方向為發展經濟學與勞動經濟學;劉 凡(1998—)(通訊作者),男,湖北仙桃人,悉尼大學碩士研究生、北京大學新結構經濟學研究院科研助理,研究方向為產業經濟學與結構變遷;李靜怡(1998—),女,廣東韶關人,中南大學公共管理學院博士研究生,研究方向為基層社會治理與數字治理。

一、引言

加快推動數字鄉村戰略,是促進共同富裕,實現中國式現代化的本質要求。2022 年 1 月,十部門出臺《數字鄉村發展行動計劃(2022—2025 年)》,對“十四五”時期的數字鄉村發展作出部署安排,指引各地區、各部門加快推進數字鄉村工作。與此同時,黨的二十大報告強調:“共同富裕是全體人民共同富裕,促進共同富裕,最艱巨最繁重的任務仍然在農村”。中國農村內部不同群體差距明顯,農村內部收入差距尚未呈現縮小的趨勢。①【①根據國家統計局公布的數據顯示,中國農村居民高收入組與低收入組的人均可支配收入比值從2013年的7.4∶1上升至2022年的9.2∶1,差額從2013年的18446元提升到2022年的41050元。】現階段,全球已經進入數字化時代,數字化正在影響我們的生產和生活方式。[1]在此背景下,研究數字鄉村發展對農村居民收入分配的影響恰逢其時。

針對上述問題,現有文獻圍繞數字技術與農村居民收入展開了多方面研究。首先,數字鄉村建設會拓寬農民增收渠道[2],將利益分配的環節更多地留在鄉村,緩解了城鄉間居民收入不平等的狀況[3]。其次,數字金融和電子商務的發展分別由于普惠性和外溢性特征,并不會擴大農村收入差距。[4,5]最后,電子商務和信息化的建設均對高收入農戶的增收作用更大,加劇農戶收入不平等。[6,7]可見學界對于數字鄉村建設促進農民增收、縮小城鄉收入差距的結論已經基本達成共識,但數字鄉村建設對農村內部收入差距的研究依然缺乏,且存在分歧。

為此,本文利用最新公布的具有全國代表性的中國家庭收入調查數據和縣域數字鄉村指數,實證研究了數字鄉村建設對農戶收入不平等的影響及內在作用機制。本文使用工具變量法解決內生性偏誤,同時進行替換變量、替換樣本、替換模型等多種穩健性檢驗。最后,基于地理位置、地形狀況和縣域初始經濟發展水平等多個維度,對農戶收入不平等的影響異質性進行分析。

相比既有文獻,本文邊際貢獻主要體現在以下三方面:第一,就研究內容而言,本文從農村內部收入差距視角出發,實證檢驗數字鄉村建設的數字紅利效應,為當前數字鄉村領域的研究提供有效補充。目前文獻較少關注數字鄉村建設對農村內部收入差距影響,基于此,本文研究縣域層面構建的數字鄉村建設水平對微觀家庭收入分配的影響,在一定程度上延展了已有研究集中于省、市宏觀層面的不足。第二,就研究視角而言,本文豐富了影響農戶收入不平等因素研究。已有關于影響農戶收入不平等的影響因素的研究聚焦于個體稟賦[8,9],在考察數字經濟這一宏觀因素的影響時還存在不足。目前文獻要么使用數據年份較早[7],缺乏研究數字鄉村上升為國家戰略后的情況,忽視了數字經濟這一新的經濟形態對收入不平等影響的動態演變的過程;要么僅從數字金融[4]或電子商務[5,6]等角度提供了一些間接證據,缺乏從數字鄉村整體層面系統性地考察其對農村內部收入差距的影響。[10,11]第三,就研究機制而言,數字鄉村發展縮小農戶收入差距的機制分析是本文關注的重點,本文從創業和非農就業兩個維度揭示數字鄉村對農戶收入不平等的影響,為如何通過數字鄉村建設推動鄉村振興、促進共同富裕提供行之有效的政策建議。

二、文獻綜述與理論假設

(一)數字鄉村發展對農戶收入不平等的直接影響

在發展初期,數字技術會由于技能偏向擴大收入差距[12],產生數字鴻溝效應,而伴隨著數字化的進一步發展,溢出效應逐步取代替代效應,衍生創造低技能就業崗位[13],數字鴻溝得以改善。基于中國近年來的經驗證據表明,我國數字經濟的發展兼具均衡性和親貧性,能夠緩解低收入群體收入增長動力不足的問題,且在農村地區的益貧效應更明顯[14,15],通過大規模信息基礎設施建設,阻止數字鴻溝擴大的同時,有效縮小了數字鴻溝[16]。因此,作為鄉村振興的戰略方向之一,也是建設數字中國的重要內容的數字鄉村能夠縮小數字技術和數字應用的接入和使用鴻溝,發揮親貧性質的數字紅利,縮小農村內部收入差距。

具體到微觀層面,數字鄉村的各數字應用場景均為低收入農戶增長提供可能。首先,過去由于受地勢起伏大、村民居住分散等因素影響,我國農村地區數字基礎設施建設水平較低、網絡服務體系還不健全,與城鎮地區相比仍存在較大差距,數字化程度較低[17],因此,數字鄉村的發展推動數字基礎設施建設和數字使用情景搭建,有效地縮小了城鄉間的接入鴻溝和農村內部的使用鴻溝,讓缺乏物質資本的低收入農戶也能搭乘數字化的列車,為縮小農戶收入差距提供物質基礎。其次,鄉村經濟數字化不但能夠增加進行數字化轉型謀生的農戶收入,還通過創業示范、就業帶動和“干中學”等溢出效應增加其余農戶的收入[5],緩解農戶收入差距。再次,鄉村治理和鄉村生活數字化則分別依靠營造公開透明的市場環境以及為村民提供個性化的數字服務刺激處于增收劣勢的農戶多渠道增加收入[11],通過數字技術的普及、數字應用的推廣和數字素養的提升,滿足低收入農戶收入增長的需求,緩解農戶收入不平等。

綜上,本文提出研究假設1:數字鄉村發展對低收入農戶的增收效果更明顯,從而縮減農戶收入不平等。

(二)數字鄉村發展對農戶收入不平等的間接影響

1.數字鄉村發展能夠增加低收入農戶創業機會以縮減農戶收入不平等。一方面,數字普惠金融緩解了農村地區的融資約束,提升低收入農戶的創業積極性。由于低收入的農村居民缺乏穩定收入,加之農房、農地抵押相對繁瑣,在極大程度上導致了最具有融資需求的低收入農戶面臨流動性約束。數字金融的發展使得螞蟻借唄、網商貸等融資平臺可以依據征信信息對農戶進行風險評估,同時線上融資可以簡化信貸申請流程并縮短審批周期,降低了線上融資農戶的家庭融資成本[18,19],融資難和融資貴的信貸約束緩解提升了低收入農戶的金融可得性,為農村地區發展創業型經濟、釋放新型經濟主體活力提供可能。另一方面,數字鄉村發展能夠緩解信息不對稱帶來的創業抑制,改善營商環境激發創業活力。數字鄉村的發展打破了傳統農村的封閉屬性,使缺乏社會網絡的低收入農戶也可以通過基礎設施數字化的建設實時地了解和掌握更全面的市場信息[20,21],同時,通過對鄉村治理的數字化改造,增強了對基層干部的監督效應,創業門檻的降低和創業環境的改善疊加進一步提高了低收入農戶的創業熱情。創業為低收入農戶帶來的經營性收入增長,能夠縮小農戶的收入差距。[19]

綜上,本文提出研究假設2:增加低收入家庭的創業機會是數字鄉村發展改善農戶收入不平等的影響機制。

2.數字鄉村發展能夠擴大低收入家庭非農就業以縮減農戶收入不平等。一方面,數字鄉村發展能夠釋放大量的非農就業機會,促進低收入農戶家庭收入增長。鄉村經濟數字化的發展釋放了鄉村電商和鄉村旅游等行業的活力,為農戶提供了如運營推廣、物流倉儲、住宿餐飲等一些“離土”的非農就業崗位[22],與農業部門相比非農部門的勞動生產率更高,因此數字鄉村建設進程推進部分農村勞動力脫離農業生產向非農部門轉移;另一方面,數字鄉村建設數字化和新型就業崗位的釋放,可能降低低收入農戶就近兼業的成本。數字經濟發展具有溢出效應[5],其對創業活躍度的提升也會帶動對非農勞動力的需求增加,使得本地區未直接接觸到數字技術的農戶也能享受數字紅利,選擇農閑或晚間兼職從事非農行業,延長工作時間以增加家庭收入。與傾向于滿足當前現狀的高收入農戶相比,低收入農戶在農業生產方面表現劣勢,需要同時從事其他非農活動賺取更多收入,因此從事非農行業相關工作的比例更高,提升了低收入農戶的工資性收入水平[23],有利于彌合農村內部收入差距。

因此,本文提出研究假設3:擴大低收入家庭的非農就業是數字鄉村發展改善農戶收入不平等的影響機制。

三、研究設計

(一)變量選取

本文的被解釋變量是農戶收入不平等。基尼系數、泰爾指數和收入相對剝奪指數是衡量收入不平等的常用指標[23],考慮到基尼系數等多用于衡量特定區域內的群體收入不平等,而相對剝奪指數RD(relative deprivation)可以測度農村內部各家庭收入的不平等狀況,因此本文主要使用各縣域農戶收入的相對剝奪指數測算農戶收入不平等。相對剝奪指數包含Kakwani指數、Yitzhaki指數和Podder指數,由于Kakwani指數對另兩個指數進行了無量綱化,克服了對樣本數量及收入敏感的不足。因此本文在基準回歸部分使用Kakwani指數測算農戶收入相對剝奪狀況,并將其作為農戶收入差距的代理變量。

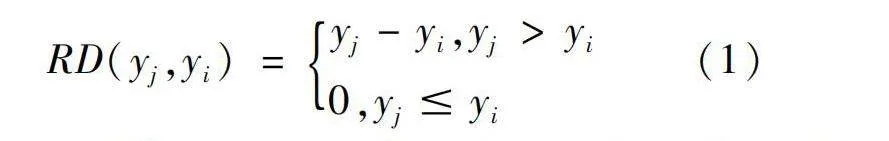

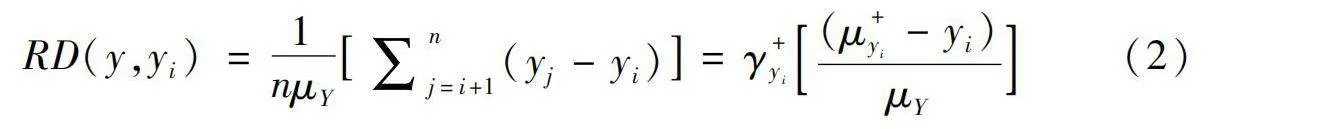

Kakwani指數的測算公式及說明如下[24]:在樣本容量為n的群組Y中,將群組中的個體收入(本文中的個體為家庭)按照升序排列后,生成形如Y=(y,y,…,y)群組的整體收入分布,其中,yy≤…≤y。因此,第i個家庭y與第j個家庭相比較,第i個農戶的收入相對剝奪指數RD(y,y)表示為:

RD即為Kakwani相對剝奪指數,具體計算公式如下:

其中,μ是群組Y中所有被調查樣本收入的平均值,μ+是群組Y中收入超過y的被調查樣本收入的平均值,γ+是群組Y中收入超過y的樣本數占總樣本數的百分比,Kakwani指數的取值范圍是0到1之間,越接近于1則說明收入剝奪程度越深,則收入差距越大。

本文的解釋變量是縣域數字鄉村建設。本文采用北京大學新農村發展研究院發布的縣域數字鄉村指數作為代理變量衡量縣域數字鄉村發展狀況,該指數以縣域作為基本單位,較好地彌補了數字鄉村的既有研究成果集中于國家、省份和城市層面的不足,憑借國家宏觀統計數據及阿里巴巴的業務與大數據優勢,以人均層面的微觀視角從鄉村數字基礎設施、鄉村經濟數字化、鄉村治理數字化和鄉村生活數字化四個一級指標和若干二級指標構建并測度了與我國“三農”發展相契合的數字鄉村指數。①【①數據來源為:北京大學新農村發展研究院數字鄉村項目組的縣域數字鄉村指數(2018)。】

參考已有文獻,本文從戶主層面、家庭層面和地區層面三方面引入控制變量。[4]其中,戶主層面的變量包括戶主的性別、年齡(及平方項)、在婚狀況、受教育水平、健康狀況和戶口狀況;家庭層面的變量包括家庭規模、家庭少兒撫養比、家庭老人撫養比等;地區層面的變量包括縣域層面的人均 GDP、縣域產業結構以及城市層面的互聯網普及率、互聯網相關從業人員數、互聯網相關產出和移動互聯網用戶數等。描述性統計如表 1 所示。

(二)模型設定

本文構建OLS模型回歸如下:

RD=α+αdigital+γX'+φ+ε(3)

其中,RD表示c縣區i家庭的收入相對剝奪狀況,即Kakwani指數;digital表示c縣區的數字鄉村總體發展水平;X'為戶主、家庭及地區三方面的控制變量;α為常數項;α和γ分別為核心變量和包含戶主、家庭及地區層面控制變量的待估系數;φ為代表控制所在城市的固定效應,ε為隨機擾動項。

(三)數據來源

本文共使用了三套數據:第一套數據是縣域數字鄉村數據,由北京大學新農村發展研究院與阿里研究院共同編制,通過系統科學地構建指標體系并運用阿里集團提供的相關數據,測算了我國28個省份318個地級行政單位1880個縣域的數字鄉村發展指數及其細化指標;第二套數據是2018年度中國家庭收入調查(China Household Income Project,CHIP),CHIP2018的樣本來自國家統計局2018年城鄉一體化常規住戶調查大樣本庫,具有良好的全國代表性,考慮到數字鄉村建設主要對農村地區的住戶產生影響,本文只使用農村樣本進行回歸分析;第三套數據是縣級行政區的GDP、產業結構以及城市層面的數字經濟發展水平等宏觀層面的變量,主要來源于《中國縣域統計年鑒(縣市卷)》和《中國城市統計年鑒》。利用行政區劃代碼將三者匹配,通過剔除戶主年齡不足16歲及相關變量嚴重缺失的數據后,最終生成包含102個縣(縣級市、自治縣和旗)的5484戶農村家庭樣本。

四、實證檢驗

(一)基準回歸檢驗

表2匯報了數字鄉村建設對農戶收入不平等影響的基準回歸結果,列(1)~(5)的被解釋變量為相對剝奪指數,其中,列(1)沒有控制任何變量和固定效應,列(2)~(5)依次控制了城市年份固定效應、戶主特征、家庭特征以及縣域和城市等區域特征。

可以看到,列(1)中數字鄉村建設程度的系數為-0.704,并在1%的水平下負向顯著,說明數字鄉村發展程度越高的地區,農戶收入差距越小;列(2)在排除了城市的不可觀測特征后,這一效應增大到-0.894,仍然在 1% 的水平下顯著;列(3)和(4)進一步加入了戶主和家庭層面的控制變量,核心解釋變量的系數和顯著性仍保持一致;列(5)在列(4)的基礎上再加入了縣域和城市等地區層面的控制變量,系數變為-0.523,并至少在5%的水平下顯著,這表明數字鄉村的發展顯著縮小了農村內部的收入差距,假設1得證。

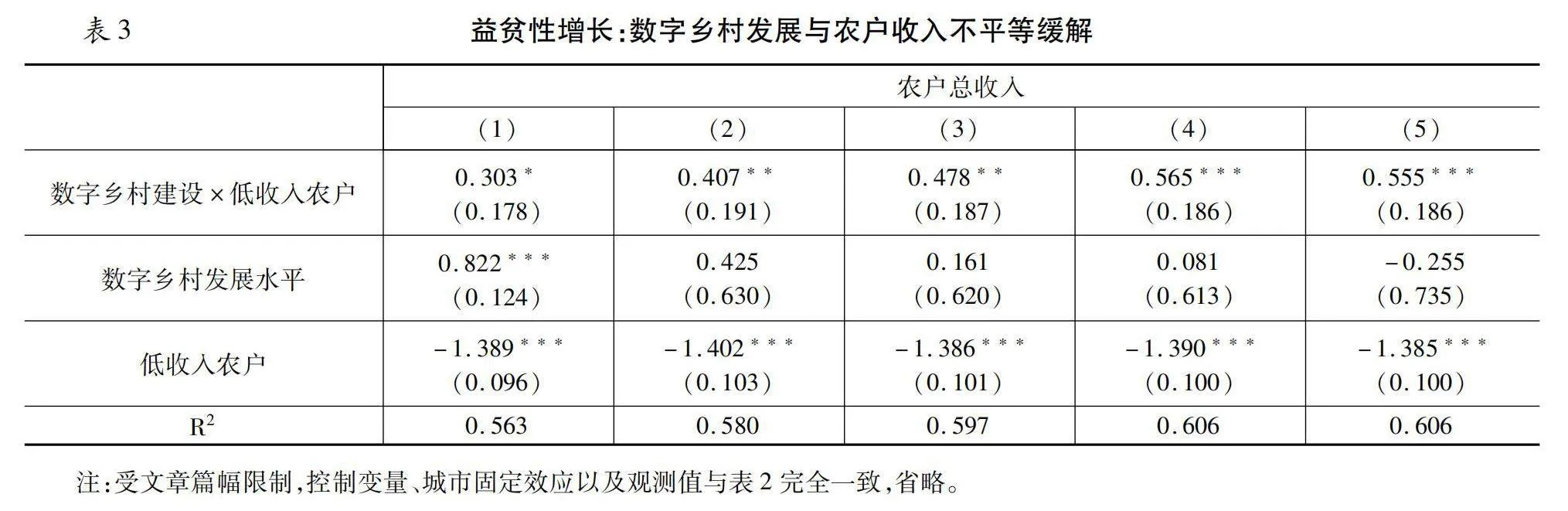

同時,由于已有研究發現數字鄉村對農戶收入增長的積極作用[2],本文在此基礎上格外關注數字鄉村的增收效應是否主要作用于低收入農戶,即數字鄉村建設是否具有益貧性?因此設置低收入農戶這一虛擬變量[18],將家庭收入按照從高到低排列,位于后50%的樣本記為1,否則記為0,將數字鄉村指數與低收入農戶這一虛擬變量的交互項納入回歸方程中分析對于農戶總收入的影響。

表3重點關注數字鄉村建設程度和低收入農戶虛擬變量的交互項,可以看出無論是否考慮城市的不可觀測特征,以及是否加入戶主、家庭與地區特征,數字鄉村與低收入農戶交互項系數均至少在10%的水平上顯著為正。以列(5)為例,交互項系數在1%的水平上顯著為正,這說明數字鄉村的建設能夠緩解低物質資本農戶的增收劣勢,對于收入水平較低的農村家庭增收效果更明顯,這可能是由于低收入的農戶家庭更注重通過學習數字技能和培養數字素養實現收入增長,而高收入的農戶家庭傾向于滿足當前現狀,因此具有親貧性的數字鄉村建設能夠緩解農戶收入差距,這進一步驗證了假設1。

(二)內生性分析

本文可能存在的內生性主要在于以下兩方面:一是反向因果,收入水平更高的農戶可能更容易接觸數字資源和掌握數字技術,進而反向影響數字鄉村發展水平。二是遺漏變量,盡管前文選取戶主特征、家庭特征和地區特征作為控制變量盡可能地減弱遺漏變量造成的內生性問題,但仍可能存在如村莊互助氛圍、家庭成員的性格、能力及對數字技術的接受程度等不可觀測的遺漏變量對本文結論造成影響。為了解決潛在的內生性問題造成的統計偏誤,本文選取各區縣到“八縱八橫”全國光纜干線傳輸網絡節點連線的最短距離作為縣域數字鄉村發展程度的工具變量[11,25],從相關性看,到 “八縱八橫”光纜骨干網節點城市的最短距離越小,越有可能具備數字基礎設施接入和產業數字化轉型的基礎,這與縣域數字鄉村建設水平緊密相關。從外生性看,距離1998年開始建立的“八縱八橫”光纜干線傳輸節點距離屬于歷史距離數據,在控制了現期地區數字化發展水平的前提下,該工具變量并不會對當前的農戶收入差距直接造成顯著影響,滿足排他性。

表4匯報了使用工具變量的兩階段分析結果,列(1)是第一階段回歸結果,列(2)同時放入核心解釋變量和工具變量,列(3)是第二階段回歸結果。可以看出,各區縣到節點連線的最短距離與數字鄉村建設水平具有1%水平的負相關性,符合預期判斷;同時加入數字鄉村建設程度及最短距離后,數字鄉村的估計系數仍然顯著,但工具變量不顯著,這表明到光纜節點連線距離并不會直接影響農戶收入不平等;在使用工具變量后,縣域數字鄉村建設仍然對農戶收入差距具有顯著的降低作用。此外,工具變量通過有效性檢驗,證明了選取的合理性。

(三)穩健性分析

1.替換被解釋變量。本文使用Yitzhaki指數[26]和Podder 指數[27]重新衡量農戶收入不平等的狀況再次進行回歸。

2.替換解釋變量。各地區農村寬帶接入用戶數量直接影響數字鄉村的發展水平高低,進一步對農戶收入差距發揮作用。本文使用當年農村寬帶的接入用戶數代替數字鄉村發展指數進行回歸。[28]

3.剔除特殊樣本。為盡量消除極端值對基準回歸結論產生的影響,本文對數字鄉村發展指數進行上下5%縮尾和截尾處理后重新進行回歸。

4.更換計量模型。由于被解釋變量農戶收入不平等的代理變量家庭收入相對剝奪狀況Kakwani指數范圍介于0和1之間,因此本文進一步使用 Tobit 模型估計數字鄉村建設對農戶收入不平等的影響。

所有結果均通過顯著性檢驗①【①因篇幅所限, 替換變量、縮減樣本以及更換計量模型的穩健性結果并未在文中展示。備索。】,說明數字鄉村建設對農戶收入不平等的緩解效應穩健。

五、作用機制與異質性分析

(一)作用機制

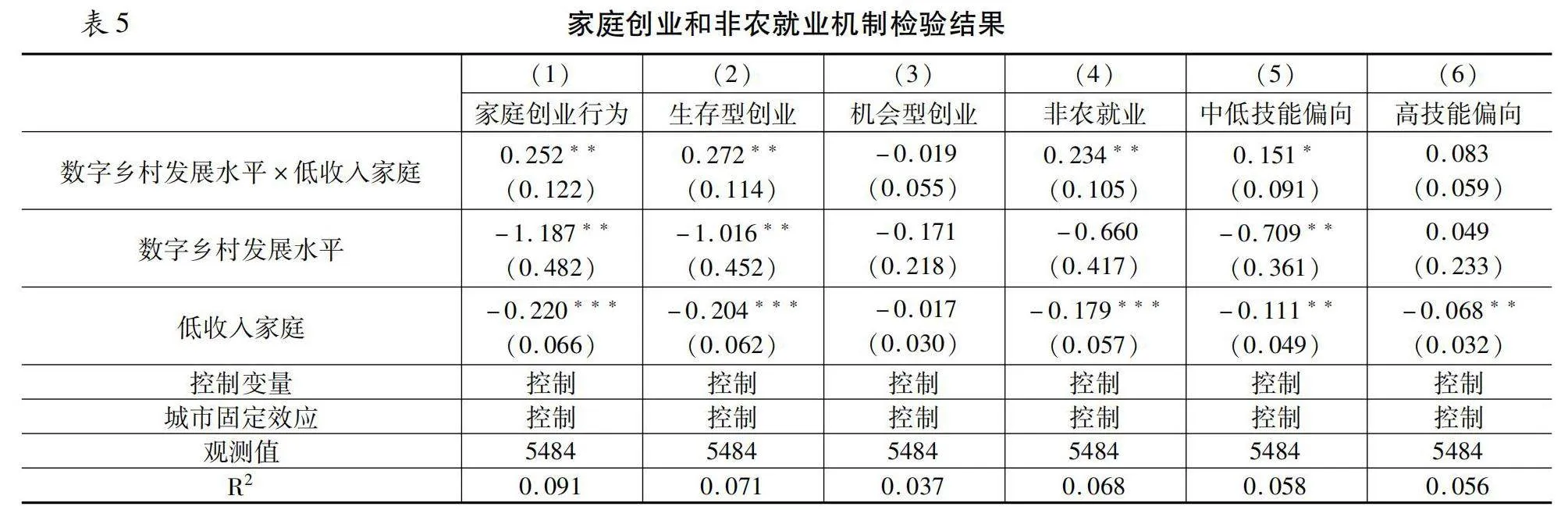

本部分主要是分析數字鄉村建設縮小農村內部收入差距的作用機理,即探究數字鄉村通過何種機制使得對農戶的增收作用主要偏向低收入家庭,因此本文使用兩步法考察數字鄉村建設程度和低收入農戶的交互項對機制變量的影響效應,以探析數字鄉村發展益貧性的實現方式,本文機制檢驗模型設定如下:

mech=β+βdigital+βlowincome+βdigital×lowincome+γX'+φ+ε(4)

式(4)為數字鄉村指數對機制變量的回歸結果,mech為機制變量,具體包含家庭創業和非農就業,lowincome表示該農戶是否為低收入農戶,若是賦值1,若不是則記為0,與前文保持一致,其余變量與基準回歸含義相同。

為了準確識別縣域數字鄉村的發展是否會通過增加低收入農戶的創業機會推動收入均等化,從而進一步緩解農村內部收入差距,根據CHIP2018問卷中“您從事這份工作的就業身份是?”這一問題的回答[29],若答復為“雇主”或“自營勞動者”則將個體確認為創業身份,按照家庭對個體創業者進行加總,若家庭中至少存在一個創業人員則將家庭確認為創業家庭,記作1,否則記為0。并進一步對家庭內有“自營勞動者”的家庭定義為生存型創業家庭,家庭內含有“雇主”的家庭定義為機會型創業家庭,進一步對家庭創業行為做了區分。表5列(1)~(3)分別匯報了數字鄉村發展與低收入農戶的家庭創業行為、生存型創業與機會型創業之間的關系。表5中列(1)數字鄉村發展水平和低收入農戶交互項的估計系數為0.252,在5%的水平上顯著,這說明數字鄉村建設水平的提升確實增加了低收入家庭的創業機會,主要是由于融資約束和信息不對稱的緩解,降低了創業的成本和門檻,假設2成立。基于列(2)和列(3)的家庭創業行為異質性可以看出鄉村數字經濟的發展主要推動了低收入農村家庭的生存型創業,而對機會型創業的推動作用影響不顯著,造成這一現象的可能原因是:機會型創業者大多擁有更好的資金基礎和更高的文化水平,而生存型創業者大多在資金方面和受教育水平方面處于劣勢,因此數字鄉村主要對提升低收入農戶的生存型創業發揮作用,而低收入農戶創業機會的增加能夠增加家庭收入,實現收入均等化[18,23],從而縮小農村內部收入差距。

數字鄉村建設水平越高,越有利于催生新產業、新業態、新模式,越有利于低收入農戶全職或兼職從事非農行業,實現收入增長,從而改善農村收入不平等情況。具體地,以“2018年本戶是否進行過非農自我經營活動”這一問題的回答判斷家庭中是否從事非農就業。表5列(4)~(6)報告了數字鄉村發展對農戶非農就業的影響,列(4)可以看出數字鄉村建設能夠在5%的顯著性水平上促進低收入農戶的非農就業,估計值約為0.234,假設3成立。田鴿和張勛研究發現地區數字經濟發展對農戶非農就業的推動作用具有明顯的技能偏向[25],本研究延續其設定將非農就業農戶區分為高技能偏向和中低技能偏向,若勞動年齡的家庭成員中最高受教育年限為大專及以上,則為高技能勞動力,否則為中低技能勞動力。列(5)和列(6)的結果可以看出,數字鄉村建設主要推動了中低技能偏向的低收入農戶從事非農就業,而對高技能偏向的農村家庭影響不顯著,與以往研究結論保持一致[25],說明農村地區數字經濟新型就業機會一定程度上使農戶擺脫了學歷教育對其工作獲得的限制,彌補了人力資本不足的缺陷[18,30],進一步證實了數字鄉村的益貧性特征。因為非農部門的生產率高于農業部門,非農就業會推動低收入農戶實現增收,改善了農戶收入不平等。

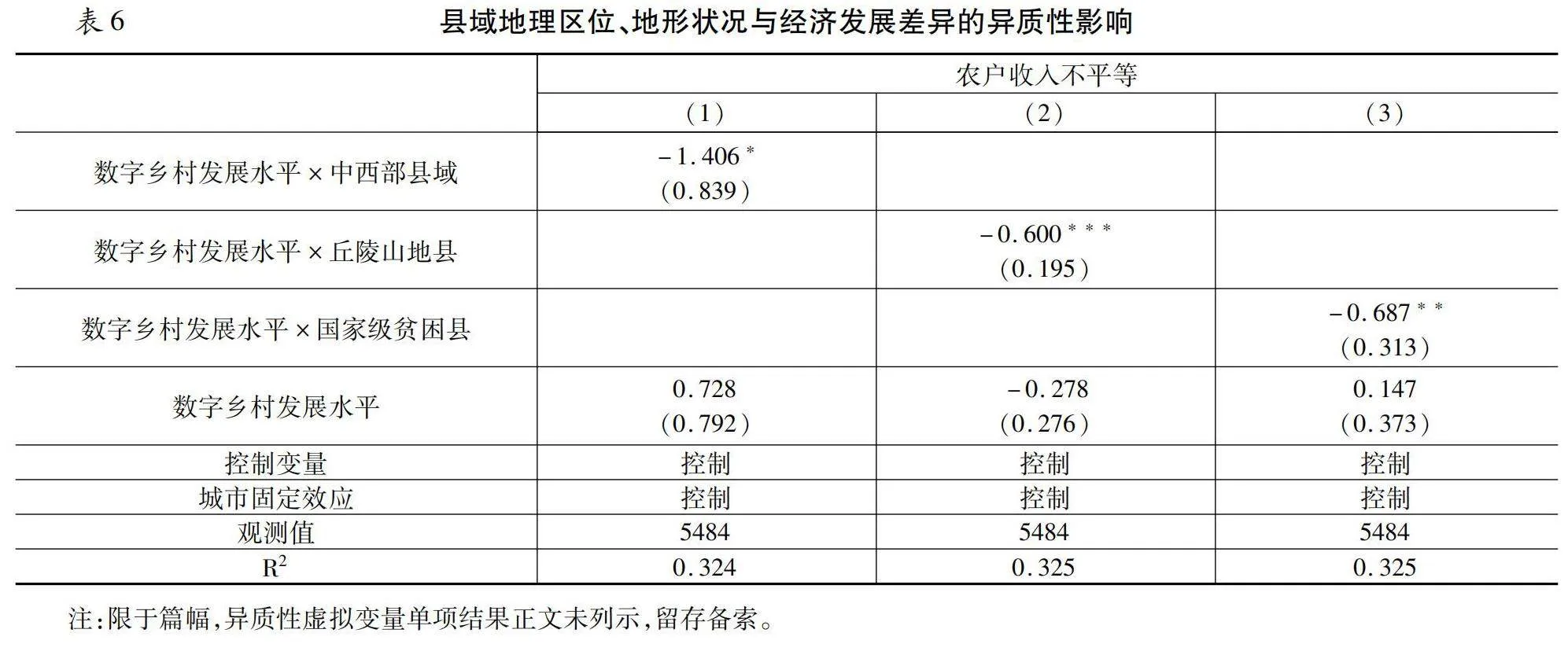

(二)異質性分析

農戶的收入分配結果不僅可能受到縣域地理區位和地形狀況等地理條件的影響,還可能與縣域經濟發展程度息息相關。本文進一步按照縣域狀況對數字鄉村建設的農村共同富裕實現效果進行異質性檢驗。具體來說,根據地理區位將縣域劃分為東部和中西部,參考孫學濤等的設定[31],將縣域按照地形條件劃分為平原縣和山地丘陵縣①【①劃分標準參考《中國縣域統計年鑒》2010年卷,考慮到山地和丘陵均坡度較大不利于大規模的農業種植且交通基礎設施密度低、可達性弱,因此借鑒鄭旭媛和徐志剛的設定將山地縣和丘陵縣合并討論。】[32],進一步參考國務院扶貧開發領導小組辦公室設定是否為國家級貧困縣②【②為了更精準地估計是否為國家級貧困縣的數字鄉村發展對農村地區共同富裕實現的差異性影響,本文將2016年和2017年成功脫貧的縣級行政單位視作非貧困縣。】,設置是否為中西部縣域、是否為山地丘陵縣以及是否為貧困縣的虛擬變量,引入數字鄉村建設與三類虛擬變量的交互項考察異質性,回歸結果見表8所示。

表6中列(1)匯報了不同縣域地理區位下的數字鄉村發展對農戶收入差距的影響,可以看出數字鄉村建設的收入差距彌合效應在中西部地區影響更顯著,可能是因為相較于經濟更為發達的東部地區,中西部地區農戶收入水平低且缺乏收入水平增長的空間。伴隨著物聯網、云計算、大數據等數字技術在農村地區的推廣以及數字基礎設施的完善,中西部縣域的農戶創業和非農就業機會的增量要大于東部縣域,因此與東部地區相比,農村數字技術的普及更能縮小中西部地區農戶收入不平等。列(2)可以看出數字鄉村發展主要對丘陵山地縣農戶收入不平等的緩解作用更明顯,可能的原因是平原縣地形平坦、地勢起伏小,經濟基礎更好,已經擁有了較為穩定的市場,鄉村數字經濟發展對此類縣域內農戶收入增長的空間有限且邊際增量較小,而數字技術的發展打破了傳統銷售的時空局限,淡化了地理劣勢的制約,拓寬了自然條件惡劣的丘陵山地縣的市場可達性,促進了快遞基礎設施的完善和運輸網絡的建設[33],因此數字鄉村建設對丘陵山地縣收入不平等的緩解作用更強。列(3)匯報了初始經濟條件發展差異的縣域數字鄉村建設對緩解農戶收入剝奪的影響,可以看出數字鄉村的建設更能促進國家級貧困縣農戶的收入不平等緩解,這是因為國家扶貧專項轉移支付能夠促進收入流動,放大數字鄉村發展的共同富裕促進效應。[34]異質性檢驗結果表明中西部縣域、丘陵山地縣和國家級貧困縣等作為實現共同富裕的薄弱環節,更應深入貫徹共享發展理念,把握數字化轉型的機遇,通過有效市場和有為政府的雙重推動,抑制當地農戶收入不平等,實現全體農村居民共享改革發展成果,促進共同富裕在農村地區的實現。

六、結論與政策建議

本文基于 2018 年縣域數字鄉村指數與中國家庭收入調查(CHIP)農村樣本的匹配數據,實證檢驗了數字鄉村發展對農戶收入不平等的影響,并探討了其中的作用機制。實證結果表明,數字鄉村建設具有明顯的益貧性,對低收入農戶家庭的增收效果更明顯,即能夠緩解農村內部收入差距。在進行內生性和穩健性檢驗后,該結論依然顯著。機制分析表明,數字鄉村建設為低收入農戶增加了生存型創業機會和提高了中低技能偏向的非農就業,從而實現收入均等化。異質性分析表明,數字鄉村建設的收入差距緩解效應在中西部縣域、山地丘陵縣以及國家級貧困縣更明顯。研究結論利用最新公開可得數據證實了數字鄉村發展縮小農戶收入不平等的數字紅利效應,為數字經濟和共同富裕等相關領域的研究提供了經驗證據,彰顯了以習近平同志為核心的黨中央立足新發展階段作出發展數字經濟和扎實推進共同富裕的重大決策部署的先進性和正確性。

基于前文的研究結論,本文提出如下政策建議:首先,繼續加大數字鄉村建設力度,發揮數字鄉村的益貧性以釋放數字紅利,培養處于增收劣勢的低收入農戶的數字素養和使用數字技術的能力。引導農村地區從完善數字技術設施建設、積極進行鄉村產業數字化轉型、提升數字化治理水平以及數字惠民便民服務能力等方面著手,保證低收入農戶持續穩定增收,并縮小農戶收入不平等差距,扎實推進農村地區這一關鍵環節共同富裕的實現。其次,發揮數字鄉村對創業活力的激發和非農就業的參與等方面的積極作用,緩解農村地區的收入分配不公、收入差距過大等問題,具體來說,要強化數字化治理,營造公平有序的創業環境,通過數字技術的應用降低信息獲取的成本,加強農村數字金融的供給,簡化信貸成本和流程,提升農村家庭金融服務的可得性和便利性,激發農村居民的創業潛力。積極推動“以人為核心”的新型城鎮化的建設,引導農業勞動力的就近城鎮化轉移和非農行業的發展。注重推動機會型創業和高技能偏向的非農就業,以發揮創業帶動就業以及產業結構升級的良性循環。最后,各級政府要重視數字鄉村的建設,各地區的高校、科研院所以及互聯網企業也要積極承擔社會責任,通過數字基礎設施和數字技術普及教育和培訓兩手抓,把握數字化轉型機遇,從硬設施和軟環境出發堅定不移地推動數字經濟賦能農村實體經濟,彌合數字接入鴻溝和數字使用鴻溝,讓農村居民共享數字紅利的發展成果,提升農村居民生活的幸福感和獲得感,實現物質生活和精神生活的共同富裕。

參考文獻:

[1]李欣澤,高源,李芳芳.打破城鄉壁壘:新型城鎮化試點對數字經濟創新創業活躍度的影響研究[J].勞動經濟研究,2024(2):119~143.

[2]趙佳佳,孫曉琳,蘇嵐嵐.數字鄉村發展對農村居民家庭消費的影響——基于縣域數字鄉村指數與中國家庭追蹤調查的匹配數據[J].中國農業大學學報(社會科學版),2022(5):114~132.

[3]李波,陳豪.數字鄉村建設縮小收入差距的機制與實現路徑[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2023(5):137~145;187.

[4]斯麗娟,湯曉曉.數字普惠金融對農戶收入不平等的影響研究——基于CFPS數據的實證分析[J].經濟評論,2022(5):100~116.

[5]秦芳,王劍程,胥芹.數字經濟如何促進農戶增收——來自農村電商發展的證據[J].經濟學(季刊),2022(2):591~612.

[6]曾億武,郭紅東,金松青.電子商務有益于農民增收嗎——來自江蘇沭陽的證據[J].中國農村經濟,2018(2):49~64.

[7]朱秋博,朱晨,彭超,等.信息化能促進農戶增收、縮小收入差距嗎?[J].經濟學(季刊),2022(1):237~256.

[8]高夢滔,姚洋.農戶收入差距的微觀基礎:物質資本還是人力資本?[J].經濟研究,2006(12):71~80.

[9]程名望,Jin Yanhong,蓋慶恩,等.中國農戶收入不平等及其決定因素——基于微觀農戶數據的回歸分解[J].經濟學(季刊),2016(3):1253~1274.

[10]張廣勝,王若男.數字經濟發展何以賦能農民工高質量就業[J].中國農村經濟,2023(1):58~76.

[11]趙佳佳,魏娟,劉天軍.數字鄉村發展對農民創業的影響及機制研究[J].中國農村經濟,2023(5):61~80.

[12]Autor D. Why are There Still so Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation[J]. Journal of Economic Perspectives, 2015, 29(3): 3~30.

[13]Lee N, Clarke S. Do Low-Skilled Workers Gain from High-Tech Employment Growth? High-Technology Multipliers, Employment and Wages in Britain[J]. Research Policy, 2019, 48(9): 103803.

[14]焦音學,黃群慧.中國數字經濟均衡發展與親貧性研究[J].財貿經濟,2023(8):91~109.

[15]田艷平,向雪風.數字經濟發展、階層向上流動與中等收入群體擴容[J].南方經濟,2023(4):44~62.

[16]張勛,萬廣華,吳海濤.縮小數字鴻溝:中國特色數字金融發展[J].中國社會科學,2021(8):35~51;204~205.

[17]孫俊娜,胡文濤,汪三貴.數字技術賦能農民增收:作用機理、理論闡釋與推進方略[J].改革,2023(6):73~82.

[18]張勛,萬廣華,張佳佳,等.數字經濟、普惠金融與包容性增長[J].經濟研究,2019(8):71~86.

[19]Fuster A, Plosser M, Schnabl P, et al. The Role of Technology in Mortgage Lending[J]. Review of Financial Studies, 2019, 32(5): 1854~1899.

[20]Goldfarb A, Tucker C. Digital Economics[J]. Journal of Economic Literature, 2019, 57(1): 3~43.

[21]Qiu J, Wan C. Technology Spillovers and Corporate Cash Holdings[J]. Journal of Financial Economics, 2015, 115(3): 558~573.

[22]Wang J, Xin L, Wang Y H. How Farmers’ Non-Agricultural Employment Affects Rural Land Circulation in China?[J]. Journal of Geographical Sciences, 2020, 30(3): 378~400.

[23]尹志超,文小梅,栗傳政.普惠金融、收入差距與共同富裕[J].數量經濟技術經濟研究,2023(1):109~127.

[24]Kakwani N. The Relative Deprivation Curve and Its Applications[J]. Journal of Business & Economic Statistics, 1984, 2(4): 384~394.

[25]田鴿,張勛.數字經濟、非農就業與社會分工[J].管理世界,2022(5):72~84;311.

[26]Yitzhaki S. Relative Deprivation and the Gini Coefficient[J]. The Quarterly Journal of Economics,1979, 93(2): 321~324.

[27]Podder N. Relative Deprivation, Envy and Economic Inequality[J]. Kyklos, 1996,49(3):353~376.

[28]鄧金錢,劉明霞.數字鄉村緩解農村多維相對貧困的機制研究——來自縣域層面的經驗證據[J].管理學刊,2023(2):10~24.

[29]沈栩航,李浩南,李后建.創業會加劇農村內部收入不平等嗎[J].農業技術經濟,2020(10):33~47.

[30]王金杰,李啟航.電子商務環境下的多維教育與農村居民創業選擇——基于CFPS2014和CHIPS2013農村居民數據的實證分析[J].南開經濟研究,2017(6):75~92.

[31]孫學濤,于婷,于法穩.數字普惠金融對農業機械化的影響——來自中國1869個縣域的證據[J].中國農村經濟,2022(2):76~93.

[32]鄭旭媛,徐志剛.資源稟賦約束、要素替代與誘致性技術變遷——以中國糧食生產的機械化為例[J].經濟學(季刊),2017(1):45~66.

[33]Couture V, Faber B, Gu Y. Connecting the Countryside Via E-Commerce: Evidence from China[J]. American Economic Review: Insights, 2021, 3(1): 35~50.

[34]徐舒,王貂,楊汝岱.國家級貧困縣政策的收入分配效應[J].經濟研究,2020(4):134~149.

Can Digital Village Development Shrink Income Inequality of Farmers? Empirical Evidence from China

LI Xinze1,2,GAO Yuan1,LIU Fan3,LI Jingyi4

(1.Center for Economic Research, Shandong University, Jinan, Shandong 250100, China;

2.Shenzhen Research Institute, Shandong University, Shenzhen, Guangdong 518057, China;

3.Institute of New Structural Economics, Peking University, Beijing 100871, China;

4.School of Public Administration, Central South University, Changsha, Hunan 410075, China)

Abstract:The construction of digital village is an important driving force to break through the bottleneck of unbalanced development in rural areas and achieve common prosperity of farmers and rural areas. Different from the previous literature, which mainly focused on the impact of digital village on income level and urban-rural income inequality, this paper constructs a relative deprivation index to expand the research on digital village and household income from the perspective of intra-rural income inequality. It is found that the development of digital village has obvious characteristics of poverty benefit and can alleviate the income inequality of farmers. This result is still robust after the robustness test and overcoming the endogeneity. The analysis of relevant mechanisms shows that digital village development mainly reduces the intra-rural income gap by increasing entrepreneurial opportunities and expanding non-agricultural employment. In addition, the heterogeneity study found that digital village development had a stronger effect on alleviating the income inequality of farmers in counties in central and western China, mountainous and hilly counties and national-level poor counties. This means that the development of digital villages should be better promoted in the future.

Key words:digital village; income inequality of farmers; pro-poorness; common prosperity

責任編輯:蕭敏娜