中央審計與污染治理*

——基于城鎮污水垃圾處理專項資金審計的視角

李博文 周 彩 吳一平

(1.蘭州大學經濟學院 甘肅蘭州 730000)

(2.上海財經大學公共經濟與管理學院 上海 200433)

一、引 言

近些年來,工業制造業迅速發展與人民生活水平不斷提高的同時,各種嚴重的環境污染問題也相繼發生,比如地表水質惡化等。工業污水、生活垃圾等處理不當,均會引致水污染惡化,其中城鎮污水產生量大、排放集中,影響人口多、范圍廣,已成為制約我國經濟社會健康、快速、持續發展的重要因素。根據He 和Perloff (2016),水污染產生了巨大的健康成本,顯著增加了消化道癌癥發病率和嬰兒死亡率。《2015 年中國環境統計年報》 數據顯示,2015 年全國廢水排放量735.3 億噸,比2014 年同期增加2.7%,其中城市污水排放量占到排放總量的63.5%。城市污水的集中處理是提高我國水環境質量的關鍵。雖然全國各地都在加強城市污水處理廠的治理,但是從整體上來看,目前城市水體污染狀況仍然堪憂,一些城鎮的集中式飲用水源地存在不同程度的污染超標現象。因此,我們有必要深入分析城鎮水污染治理難題的根本之策。

隨著環境問題的日益嚴重,國家從20 世紀90 年代開始對環境政策的審核工作進行大量的探索和實踐。其中,2010 年中華人民共和國審計署(以下簡稱“審計署”) 在9個省市開展城鎮污水垃圾處理專項資金審計,這一事件為本文考察專項資金審計的污染治理效應提供了研究契機。雖有眾多文獻討論了審計在環境污染治理中的重要作用,但從專項資金視角探討中央審計的污染治理效應相對較少。鑒于此,本文采用雙重差分法分析了專項資金審計的污染治理效應。研究結果顯示,中央審計對提高污水處理率具有顯著的正面影響,而對提高生活垃圾處理率并未產生顯著影響,這說明中央審計在緩解環境公共品可視性偏差方面具有重要作用。此外,中央審計通過對專項資金使用效率的審查,提高污水處理等相關設施的效能,從而可以在短期內改善污水治理,尤其是審計力度、污水處理支出相對較大的地區。

與已有研究相比,本文力圖在以下幾個方面有所創新。第一,在研究視角上,本文從專項資金審計的角度探討污染治理問題。國家審計作為一項國家管理的核心內容,已成為環境管理中的主要問責機制,其本質在于推動政府充分、高效履行經濟職責(蔡春,1998)。環境審計作為環境監管的一部分,吸引了眾多學者的關注和研究,主要集中于環境審計的應用與績效評估。就環境審計的應用而言,李博英和尹海濤(2016) 運用模糊綜合評判的方法,建立了一套用于領導干部離任后的自然資源資產評估指標體系,可以較好地解決領導干部環境資源責任的多樣性、復雜性和模糊性等相關問題。在環保審計業績評價方面,黃溶冰等(2019) 通過對自然資源資產離任審計的準自然試驗,證明了與其他未審計城市相比,試點城市PM 10 (PM 2.5) 的排放濃度顯著降低,SO2等生產性敏感污染物的排放峰值得到削減,但并未帶來空氣質量的整體改善。上述文獻主要從環境審計問責角度探討污染防治問題,且主要集中于空氣污染治理,對于專項資金審計與污水治理的相關問題缺乏充分討論。此外,正如Keiser 和Shapiro (2019) 指出,由于數據和識別方面的挑戰,關于環境規制的文獻主要集中在空氣污染上(石慶玲等,2017;范子英和趙仁杰,2019),而對水污染的研究仍然相對較少。關于水污染治理的既有研究主要側重于探討水污染跨地區轉移、交通可達性、環境規制等影響(Li 等,2019a;張俊等,2020;盧佳友等,2021)。例如,Li 等(2019b) 通過選取山西、陜西、貴州三個中西部省份2000—2015 年的資源型產業數據進行實證檢驗,發現資源型企業跨區域轉移對中西部三省的廢水等指標具有顯著強化效應。與此相關,水污染跨地區轉移的研究還有很多(Liao 等,2019;Wu 等,2021)。張俊等(2020) 基于中國七大水系主要河流沿岸的邊界縣,研究發現交通可達性的提高促進了高污染企業的生產活動向上游省的下游邊界縣集中。盧佳友等(2021) 發現,《水污染防治行動計劃》 (以下簡稱“水十條”)等國家法規的頒布,能夠顯著改善工業水污染。盡管上述結論對水污染治理具有重大意義,但其研究視野主要局限于交通或規制技術視角,尚未考慮專項資金的合理使用如何作用于水污染治理。2010 年中央在9 個省市開展了城鎮污水垃圾處理專項資金審計,這一事件為本文考察專項資金審計如何影響水污染治理提供了研究契機,也是對既有環境規制文獻的一個拓展。

第二,本文使用雙重差分法研究了中央審計對城鎮污染治理的影響,緩解了中央審計可能存在的內生性問題。曾昌禮和李江濤(2018) 運用《中國審計年鑒》 2005—2014年及2009 年原國家審計局發布的《“三河三湖” 水污染防治績效審計調查結果》 作為實證依據,驗證了政府環境審計可以提高我國環境質量。喻開志等(2020) 以2006—2016年我國30 個省份為樣本,采用DEA 模型測度大氣污染治理效率,實證檢驗了國家審計對大氣污染治理效率的影響。然而,該文獻在技術上未能考慮中央審計的內生性問題,并且采用OLS 方法容易高估處理效應,會致使估計結果出現偏差。而曾昌禮和李江濤(2018) 雖然考慮到中央審計的內生性問題,但僅把內生性處理作為穩健性檢驗,實證結果的可信性存疑。與已有文獻相比,本文利用9 個省市2010 年度城鎮污水垃圾處理專項資金審計這一事件沖擊為準自然實驗,有助于識別中央審計與污染治理的因果關系,以保證實證結果的可信性。

第三,本文將政績考核的環境公共品可視性偏差納入審計與環境治理研究框架之中,對于緩解由官員績效考核的可視性偏差所導致的公共資源配置的扭曲效應具有一定的參考價值。自Mani 和Mukand (2007) 從公共品可視性視角考察政治家的執政能力以來,越來越多的研究表明,政治家為了最大化選民支持或獲得職業晉升機會,會傾向在容易被觀察到的公共項目上投入更多的資源,忽視可視性相對較低的公共資源投資,從而產生資源配置扭曲問題(Haruvy 等,2017)。在績效考核的背景下,官員會不可避免地遭受可視性偏差(吳敏和周黎安,2018),例如對比較容易觀察到的生活垃圾處理項目建設投入較多的資源,而對較難觀察到的地下排污管道項目建設投入不足。根據吳敏和周黎安(2018) 對公共品可視性的界定,本文主要關注的污水治理設施建設項目屬于非可視型公共品,更需要有效的環境監管。那么,一個值得關注的現象是,中央審計這一跨越官員任期的問責機制是否能夠提升污水治理效率,從而在一定程度上緩解環境公共品的可視性偏差問題。本文通過分析中央審計前后城鎮污水治理率變化的動態性和異質性等,詳細討論中央審計在影響污水治理上的各種解釋機制,使得研究發現具有更加可靠的政策意涵。

二、制度背景與理論假說

(一) 制度背景

2020 年5 月,黨的十九屆五中全會通過《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》,明確提出“加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”,并將其作為推動我國開放型經濟向更高層次發展的重大戰略部署。創新、協調、綠色、開放、共享是新發展模式的主要特點,其中綠色是新發展理念的一個關鍵部分。目前,我國正處于污染治理的重要階段,生態環境保護仍然十分嚴峻,任務依然十分繁重,新的雙循環發展模式會帶來什么樣的沖擊,需要我們認真考慮(王一鳴,2020)。

為強化環保政策落實、規范環保資金管理和使用以及提升環境污染治理效率,審計部門自20 世紀90 年代以來對環境審計進行了探索與實踐(曾昌禮和李江濤,2018),比如2006 年《重點流域水污染防治資金審計結果》、2011 年《10 個省1 139 個節能減排項目審計結果》、2013 年《20 個省有關企業節能減排審計調查整改結果》、2016 年《審計署關于883 個水污染防治項目審計》。①因篇幅所限,本文省略了對環境類審計項目的詳細介紹,感興趣的讀者可在《經濟科學》 官網論文頁面“附錄與擴展” 欄目下載。除審計項目略有差異外,幾乎所有地區均在不同年份被再次審計,因此我們認為審計地區的選擇是具有一定的隨機性的。中央審計的階段性和不可預期性,使得審計監管的污染防治效應具有一定的威懾力,但也同時反映出單次審計事件的效果可能不具有持續性。本文以《審計署審計結果公告2011 年第37號——9 個省市2010 年度城鎮污水垃圾處理專項資金審計結果》 (以下簡稱《審計結果》) 的發布為研究切入點,深入考察中央審計對城鎮污水垃圾治理的影響機理。根據《中華人民共和國審計法》 (以下簡稱《審計法》),審計署對天津、上海、浙江、湖北、廣東、重慶、云南、深圳、成都9 個省市(以下簡稱“9 個省市”) 2010 年城鎮污水垃圾處理專項資金(含污水垃圾處理項目建設資金、污水垃圾處理費) 的征收、管理和使用情況進行審計。除了查處違規行為,此次審計的另一個目的是建立和完善相關規章制度,加快污水垃圾處理項目建設。

接受審計地區的相關部門及企業在污水處理廠的建設上效果良好,中央財政專項資金管理與運用較為規范。特別是“十一五” 期間,9 個省市日增2 663.31 萬立方米的廢水處理能力,配套管網3.1 萬公里,垃圾處理能力6.24 萬噸,分別實現了《全國城鎮污水處理及再生利用設施“十一五” 建設規劃》 和《全國城市生活垃圾無害化處理設施建設“十一五” 規劃》 (以下簡稱“兩個規劃”) 的147%、278%和74%的目標。審計部門還注意到,有些地方在資金管理、使用和項目運行等方面存在一些問題。截至2011 年4 月底,有關地方、部門和單位已將各項經費1 986.15 萬元收回或進行了重新申報,已撥付滯留閑置資金1.9 億元。因此,審計的揭示、抵御和預防功能可以使各種環保和污染防治的政策和措施得到一定程度的切實落實,進而提升環境治理績效。

(二) 理論假說

中央和各省政府會定期巡查城市的各項工作,并依據巡查結果評估官員的工作業績和工作能力。地方官員會做一些周密的籌備工作(例如道路整修、環境衛生整治等) 來迎接領導視察。然而,考慮到自然資源與生態問題的宏觀性、公共產品屬性和外部性特征(蔡春,1998),在晉升激勵的作用下,由于資金限制,當地政府往往會將較多的資金投入能見度較高的公共物品上(例如生活垃圾),而對于能見度較低的公共物品(例如地下排水設施) 投入有限(吳敏和周黎安,2018)。換句話說,業績評估難免會出現可視性偏差,而地方官員有較強的晉升激勵,很有可能出現“重地上,輕地下” 的情況。道路、橋梁、軌道交通的建設支出,園林建設及環境衛生、生活垃圾的支出,均為可視型支出,易于被人們看見。而供水、燃氣、集中供熱、下水道、防洪及污水處理支出經常被界定為非可視型支出,因為其所產生的公共品往往位于地下,難以被看見(吳敏和周黎安,2018)。鑒于此,本文將生活垃圾等市容環境衛生維護等支出形成的公共品界定為可視型公共品,排水、污水治理等支出形成的公共品歸為非可視型公共品。

在公共委托代理關系中,委托人主要通過制衡、激勵、監督和問責制等手段來應對代理人的投機行為。在缺乏有效經濟利益保障機制的條件下,機會主義的可能性較大,尤其是在具有公共財產權性質的領域(Corak,2013)。環境具有公有財產性質,這使得環境領域中“損人利己” 現象尤其嚴重,加上信息不對稱現象普遍存在,生態領域中出現投機的可能性很大。隨著人們對環保的認識越來越深入,人們對環境領域的問責需求也越來越大。此外,國家審計的天然屬性使得它可以在短期內消除“諾斯悖論” 所帶來的消極效應,有助于政府信譽機制的形成(劉家義,2012)。因而,借助政府審計構建生態監管動力機制可以作為實現環境可持續發展的一種有效手段(周博文等,2017)。

政府審計的實質是一個內在“免疫系統”,它具有預防、揭示和抵御的功能(劉家義,2012),可以作為跨越官員任期的一種問責機制。黨的十八屆三中全會在《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》 中提出,要“探索編制自然資源資產負債表,對領導干部實行自然資源資產離任審計,建立生態環境損害責任終身追究制”,中央審計通過增強各級政府和社會組織的環保意識和環保責任,來提高資金使用效益和環境生態效益,以推動實現經濟發展和環境保護雙贏。這樣一來,中央審計可以在一定程度上緩解可視性偏差對公共資源配置帶來的扭曲影響,即可能通過提高非可視型公共品資金使用效率提升環境基礎設施建設質量。因此,本文提出待檢驗的假說1。

假說1: 中央審計有助于提高環境治理績效,主要集中于污水治理等非可視型環境公共品的基礎設施建設領域。

中央審計在改善資金配置效率、提升污染治理效能方面作用明顯,有助于提升環境治理績效。一方面,中央審計具有抵御功能,通過處理處罰、提出審計建議等方式,形成監督與問責的良性互動。①根據我國《審計法》 及其實施條例等相關規定,審計機關在其法定職權范圍內擁有一定的處理處罰權。被審計單位應依法及時執行審計機關的處理處罰決定,并及時反饋。第一,國家審計機構在查明和暴露問題后,要求相關單位對所揭示問題進行相應整改,從而在環保和污染防治工作中抵御和防范種種“病害” 造成的浪費和違規挪用等負面現象。第二,中央審計在解決問題的過程中,通過深入剖析問題成因并給出相應的審計意見,可以優化環保與污染防治機制,從源頭上糾正和消除問題。

另一方面,中央審計具有揭示功能,可以監督各地政府對有關環保和污染防治政策、措施及法律、規章等的落實情況,及時反映財政資金的實際撥付和使用狀況,揭示政府部門在環境保護與污染治理活動中存在的問題,從而為建立健全相關環境保護與污染治理政策措施提供客觀、可靠的信息基礎。國家審計機關是具有權威的第三方機構,可以有效減少公眾和政府之間的信息不對稱程度,同時也可以通過新聞媒介來實現對有關政府部門的輿論監控,從而推動各種環保及污染防治政策和措施得到切實執行。同時,審計部門還會評估各級政府在實施環境保護及污染防治方面的政策和措施,以及資金的分配和使用情況,比如利用財務審計來提高預算管理效果,確保環保資金使用的合理性,從而有效推動環境保護政策的實施和環保績效的提高。因此,本文提出待檢驗的假說2。

假說2: 中央審計可能通過提高環保資金使用效率和提升環保設施使用效能,促進環境治理績效改善。

此外,中央審計具有威懾效應,可以通過減少工業污染物排放來提升環境治理績效。第一,中央審計具有震懾性、獨立性、客觀性和公正性等特點,可以對環保和污染防治工作的潛在風險進行防范和警示。中央審計是一項常規的監察體制,本身就對稽查目標具有威懾力,而且在審計部門將有關的犯罪線索和證據移交司法和紀檢部門后,其震懾作用更大。在這樣的環境下,審計機關和工作人員更有可能將違法違規、浪費等不良現象扼殺在萌芽狀態。同時,中央審計會及時跟進和密切關注環境保護和環境污染防治工作中存在的苗頭性和傾向性問題,避免風險的進一步擴大。第二,審計監督是預算監督體系中的一種重要監督手段,同時也是強化監督合力、實現良好治理的一個途徑(謝柳芳等,2019)。在環保和污染防治工作中,潛在違規者會因為違規代價而選擇放棄或停止不法行為,這樣就可以防止對生態的進一步損害。此外,中央審計還可以從規范政府行為、促進政府部門和政府官員履行職責等方面,對環保工作起到一定的促進作用。當地方政府以寬松環境管制等方式來引導企業進行投資時,可能會對該地區環境造成污染(張楠和盧洪友,2016),而在治理過程中,政府行為會受到主政官員的影響(張琦等,2019)。在這種背景下,中央審計可以對重大政策措施進行追蹤審計,總結經驗并根據所存在問題提出相應的改進建議,由此可以增強有關環保政策實施的有效性,并對地方政府行為產生一定影響。綜上所述,提出本文待檢驗的假說3。

假說3: 中央審計可能對被審計單位的污染物排放行為產生震懾作用,從源頭上避免環境破壞。

三、變量說明、計量模型與描述性統計

(一) 主要變量選取和說明

(1) 被解釋變量。由于審計對象為城鎮污水和垃圾處理專項資金,此次審計的一個目的是建立和完善相關規章制度,加快污水垃圾處理項目建設,提高城鎮污水治理效率。因此,待估計模型的被解釋變量采用兩個指標度量: 污水處理廠集中處理率和生活垃圾無害化處理率,原始數據來自2006—2015 年《中國城鄉建設統計年鑒》。

(2) 核心解釋變量。本文的核心解釋變量為審計地區虛擬變量(Audit) 和事件年虛擬變量(yr10) 的交叉項。如果該城市受到中央審計事件沖擊,則該城市變量賦值為1,否則為0。在樣本中一共有60 個城市在審計范圍內,意味著有60 個城市地區賦值為1,其余251 個城市賦值為0。如前所言,審計事件發生在2010 年10 月左右,并且在事件發生時便啟動了審計工作,如果該城市在事件年(2010 年) 及其之后,本文將yr10 賦值為1,否則yr10 賦值為0。審計地區信息來自《審計結果》。

在樣本篩選過程中,由于數據缺失,本文剔除了西藏地區的地級市。由于2015 年10月至2016 年1 月,審計署對北京、天津、山西等883 個水污染防治項目進行了審計,為了緩解這一事件的干擾,本文構建了一套2006—2015 年311 個地級市的面板數據集。表1 為主要變量的描述性統計結果。

表1 主要變量描述性統計

(續表)

(二) 計量模型設定

本文利用2010 年9 個省市城鎮污水垃圾處理專項資金審計這一外生沖擊,評估中央審計對城鎮污水垃圾處理效率的影響。2021 年修訂后的《審計法》 第四十二條指出,“審計機關根據審計項目計劃確定的審計事項組成審計組,并應當在實施審計三日前,向被審計單位送達審計通知書;遇有特殊情況,經本級人民政府批準,審計機關可以直接持審計通知書實施審計”。即地方政府在三天前被抽查接收審計署送達的審計通知書,而環境治理尤其是污水治理并非一蹴而就,因此,這一事件可以近似被看作一種外生沖擊。本文使用的研究樣本包含311 個城市,其中60 個城市接受了該項審計。因此,我們采用雙重差分法對2010 年城鎮污水垃圾處理專項資金審計的效果進行估計。具體來說,我們將接受審計地區作為處理組,將沒有接受審計地區作為控制組。

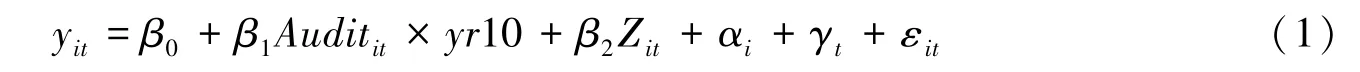

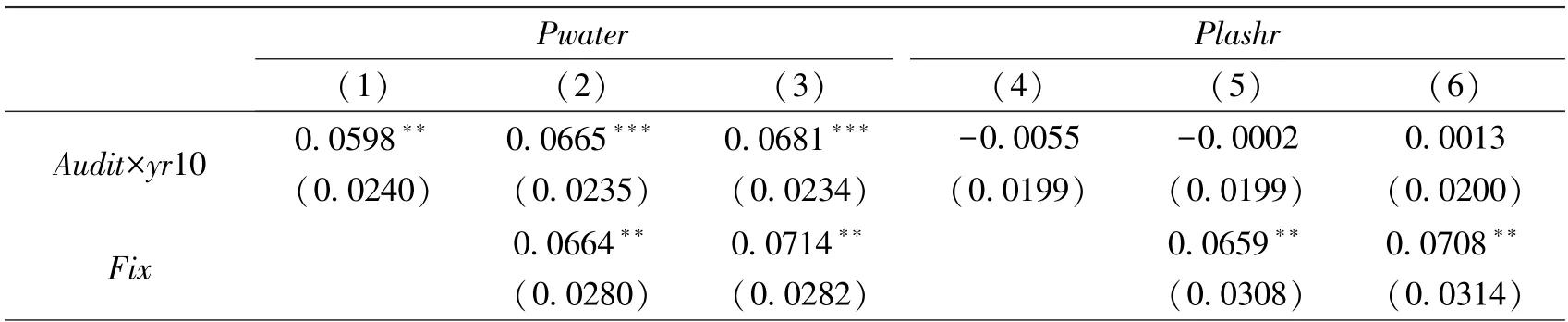

為了控制處理組與控制組之間的系統性差異,我們將2010 年看作“事件年”。如果該城市屬于處理組,我們將Audit賦值為1,反之賦值為0。同時,我們將2010 年及之后的年份(yr10) 賦值為1,其他賦值為0。此外,我們還加入了一系列影響城鎮污水或垃圾治理效果的控制變量,估計方程如下:

其中,yit為被解釋變量,表示城鎮環境污染治理績效,采用污水處理廠集中處理率、生活垃圾無害化處理率加以度量。下標i和t分別表示第i個城市和第t年,αi代表城市固定效應,γt代表時間固定效應。Zit為一系列可能影響污染治理的控制變量,包括人均GDP、城市維護建設資金支出、人口密度、固定資產投資和第二產業增加值在GDP 中的比重等。模型(1) 中,兩個虛擬變量的交叉項β1的估計值是我們關注的重點,即處理組在事件年前后的差異減去控制組在事件年前后的差異。同時,本文采用雙重差分方法來估計模型,利用組內差分來控制非觀測效應。如果接受審計地區確實比沒有接受審計地區的污染治理績效更好,那么β1的系數應該顯著為正,表明中央審計能夠促進城鎮污染治理狀況的改善。

(三) 識別假設和檢驗

就本文而言,采用雙重差分法來評估中央審計的污染治理效應的一個重要前提條件是處理組和控制組在2010 年中央審計之前的污染治理績效趨勢相同,否則沒有接受審計地區不能作為有效的控制組。從處理組(接受審計地區) 和控制組(沒有接受審計地區) 的城鎮污水垃圾處理率在事件年(2010 年) 前后的變化趨勢可以發現①城鎮污水垃圾處理變化圖請見《經濟科學》 官網“附錄與擴展” 中圖A1。,在審計之前,處理組的污水或垃圾處理率略低于控制組。但在審計之后,處理組的污水處理率或污水處理廠集中處理率逐漸高于控制組,二者差異呈現先增后減的倒U 形變化。然而,對于生活垃圾處理率而言,處理組和控制組在審計前后并未呈現明顯差異。

然而,對于上述識別的一個主要威脅是,審計地區可能并非隨機選擇。為了盡可能緩解這一問題,我們對處理組和控制組之間的政治經濟因素進行平衡性檢驗。根據可能影響審計地區選擇的隨機性的可觀測因素,我們選擇了城市維護建設資金支出、人均GDP、人口密度、固定資產投資和第二產業增加值在GDP 中的比重等政治經濟因素。由于審計事件發生在2010 年,上述可能的選擇指標的描述性統計分析界定在2009 年。為了檢驗上述選擇因素是否導致了處理組與控制組之間的事前趨勢差異,我們進行了平衡性檢驗。②平衡性檢驗結果請見《經濟科學》 官網“附錄與擴展” 中表A2。2009 年,接受審計地區和未接受審計地區的污水處理廠集中處理率和生活垃圾無害化處理率均沒有顯著差異。這在一定程度上反映了中央審計署并不會因為該地區污染嚴重而進行審計,表明了審計具有一定的隨機性。此外,在經濟發展水平、城市維護建設資金支出、人口密度等影響因素中,處理組和控制組同樣不存在顯著差異。在處理組中可能引起污染增加的固定資產投資和第二產業增加值等因素反而略低于控制組。總的來說,中央審計在選擇審計地區時具有一定的隨機性。

四、實證分析

(一) 基準回歸

模型(1) 的估計結果如表2 所示。第(1)—(3) 列報告了中央審計對污水處理率影響的估計結果,被解釋變量為污水處理廠集中處理率,第(4)—(6) 列報告了中央審計對生活垃圾處理率影響的估計結果,被解釋變量為生活垃圾無害化處理率。其中,第(1) 列和第(3) 列沒有加入控制變量,第(2) 列和第(4) 列是逐步加入控制變量后的估計結果。結果顯示,當被解釋變量為污水處理廠集中處理率時,無論是否加入控制變量,解釋變量Audit×yr10 的回歸系數均顯著為正,表明中央審計顯著提升了城市污水治理效率。具體而言,相比沒有接受中央審計地區,接受中央審計地區的污水處理廠集中處理率平均提高6.81%。然而,在以生活垃圾無害化處理率為被解釋變量的模型中,Audit×yr10 的回歸系數不顯著。

表2 基準回歸

(續表)

基于上述發現,我們會產生如下疑問: 同樣面臨中央審計的污水和垃圾專項資金,審計的污染治理效應為什么僅體現在污水處理項目建設上,對生活垃圾處理項目建設并未產生顯著影響? 接下來,我們對于審計的污染治理效應僅體現在污水治理上做出如下幾點討論。首先,相較于垃圾處理項目,污水治理項目技術復雜度高,使得污水治理相對滯后。從“十二五” 規劃關于城鎮污水垃圾處理的文件中①請參見國務院辦公廳于2012 年發布的《“十二五” 全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃的通知》,http://www.gov.cn/zwgk/2012-05/04/content_2129302.htm。可以看出,城鎮污水處理面臨的主要問題在于集中式飲用水源地不同程度的污染超標。而且,污水處理廠的設計能力標準有明確規定(在一年內不低于設計能力的60%,三年內不低于設計能力的75%),被審查的概率和查處問題后被督促整改的概率都比較大。而垃圾處理面臨的主要問題在于處理設施建設水平和運行質量不高,配套設施不齊全。

其次,直觀而言,從《審計結果》 可知,審計發現的主要問題及整改情況、審計所提及的審查對象多集中于地區污水處理廠或水務集團,較少涉及生活垃圾處理廠的相關違規現象。②以“水” 為關鍵詞提及68 次,以“垃圾” 為關鍵詞提及28 次。我們手工整理文件中各審計地區出現違規通報的次數③文件中出現的違規通報次數,浙江12 次,重慶5 次,廣東12 次,云南5 次,上海10 次,天津5次,湖北5 次,成都3 次。,以此衡量該地區的違規曝光程度。進一步地,將該變量與yr10 進行交互,以評估違規曝光程度在污水治理效率上發揮的作用。④相關結果請見《經濟科學》 官網“附錄與擴展” 中表A3。估計結果顯示,交互項與污水處理廠集中處理率顯著正相關,而與生活垃圾無害化處理率未呈現顯著相關關系,這與基準結果類似,因而可以初步判定中央審計的污染治理效應可能與違規現象的曝光程度相關。

最后,從公共品可視性的視角來看,根據前文所述,生活垃圾等市容環境衛生維護等支出形成的公共品可以被定義為可視型公共品,而排水、污水治理等支出形成的公共品通常在地下,不易被發現,可以被定義為非可視型公共品。政績考核不可避免地存在可視性偏差,城市建設存在“重地上,輕地下” 的現象(吳敏和周黎安,2018)。也就是說,在審計事件年之前,城市建設便可能存在可視性偏差問題,導致污水治理效率提升緩慢,而垃圾處理效率則始終保持良好狀態。為了驗證這一猜測,我們將樣本限制在審計事件年之前(2006—2009 年),借鑒吳敏和周黎安(2018) 的指標度量方式,選取與污水垃圾治理相關的財政支出變量,比如供水支出、排水支出、污水處理及再生利用支出和垃圾處理支出,上述變量均作對數處理。①原始數據來源于《中國城鄉建設統計年鑒》。我們發現,相對于控制組樣本,處理組在審計事件年之前便可能存在可視性偏差問題,即對污水治理支出力度相對較小,而對垃圾處理支出力度相對較大。②相關結果請見《經濟科學》 官網“附錄與擴展” 中表A3。接受審計地區的污水治理相關支出(供水支出、排水支出、污水處理及再生利用支出) 與未接受審計地區并無顯著差異,而垃圾處理支出卻顯著增加。這一結果表明,在審計事件年之前,相對于更顯而易見的垃圾處理,污水治理則相對滯后,在一定程度上反映了可視性偏差問題的存在。綜上所述,城鎮污水治理效率可能受到可視性偏差的影響進而提升緩慢,而中央審計推動了污水治理工程建設。

(二) 事前趨勢檢驗

1.動態效應

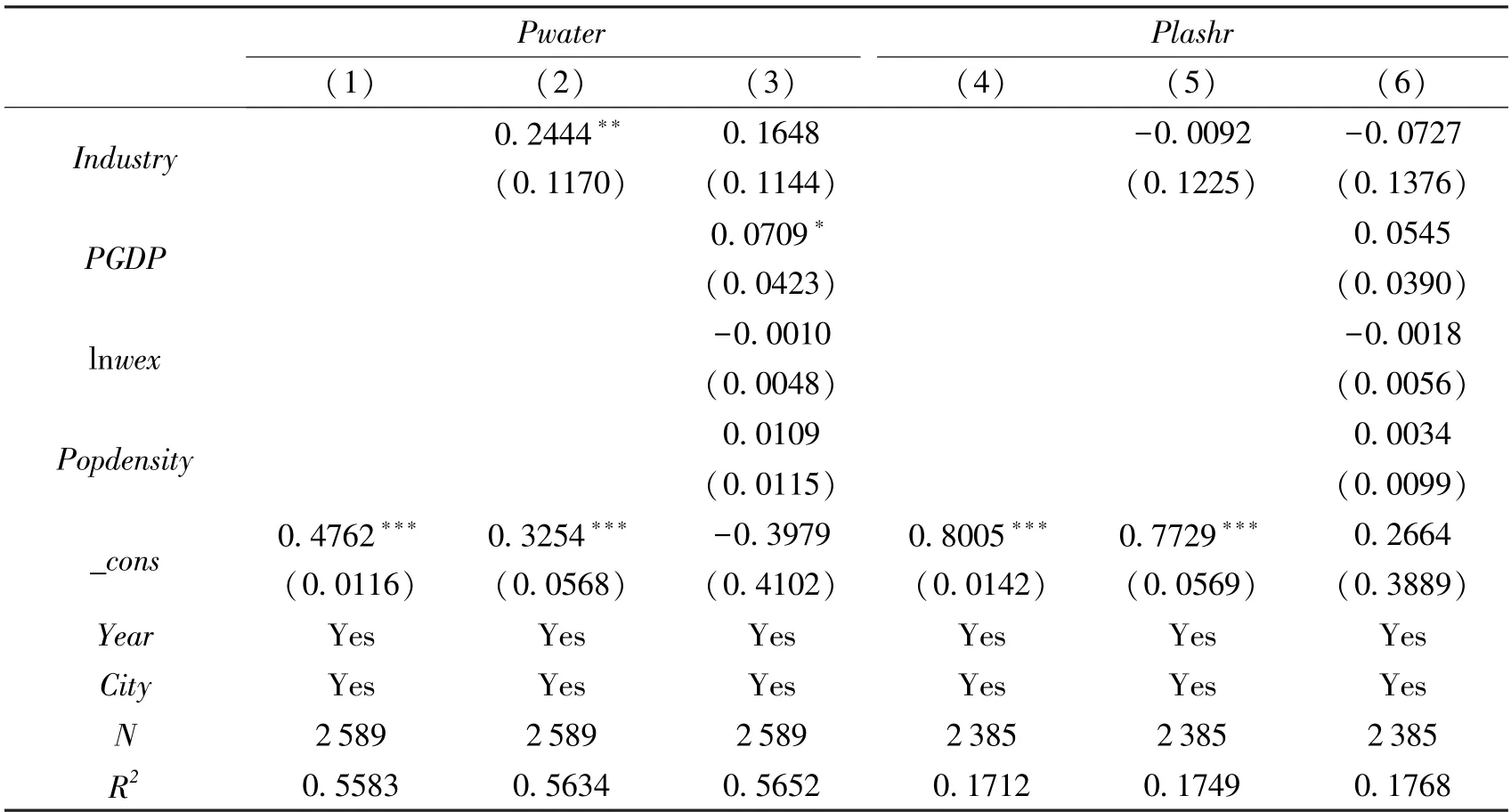

表2 展示的基本估計結果可能存在以下問題: 在選擇接受審計地區的過程中,中央會考慮到地區的污水治理情況,比如那些污水治理較好的地區有可能被選擇為審計地區。因此,在接受審計地區與沒有接受審計地區之間,城鎮污水治理效率的趨勢就可能存在不一致。為此,我們進一步進行平行趨勢檢驗:

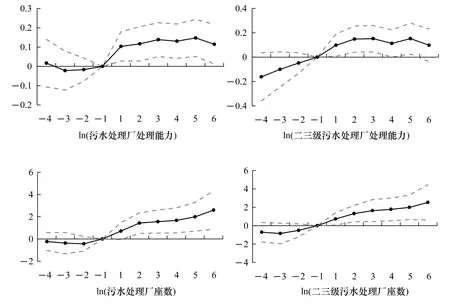

模型(2) 將模型(1) 中的yr10 用一組虛擬變量代替。的取值方式為,當前年份與審計事件年份(2010 年) 之間的差值是k時,取值為1,否則取值為0。在本文樣本期間(2006—2015 年),k的取值范圍為[-4,6],并取-1 為基準組。1 表示審計事件當年,-1 表示該審計事件沖擊的前一年,2 表示審計事件沖擊的后一年,以此類推。在這一檢驗中,我們格外關注所有交互項的系數mk,其系數及顯著性既能幫助我們檢驗平行趨勢是否成立,同時也使我們能考察中央審計的污染治理效應的動態變化,其估計系數以95%的置信區間呈現在圖1 中。

如圖1(a)所示,中央審計事件年之前各年的估計系數沒有顯著不同于0,說明在中央審計事件年之前的各個年份,接受審計地區與沒有接受審計地區的污水處理廠集中處理率并無顯著差異。因此,我們不能拒絕平行趨勢假設成立的可能。同時,我們從圖1(a)中看到,中央審計對城鎮污水治理的影響呈現倒U 形變化,在審計事件沖擊后第三年污水治理率得到較大提升,之后污水治理率呈緩慢下降趨勢,這一結果表明中央審計并未產生持續的污水治理改善效應。而中央審計對于生活垃圾無害化處理率的影響并未產生顯著作用。

圖1 中央審計對污水垃圾治理率的動態效應

2.考慮組間趨勢

為了控制中央審計城市選擇的內生性導致的與政策相關的污染治理效果的時間趨勢差異,我們借鑒Li 等(2016) 的方法,在模型(1) 中引入處理組的線性趨勢,以控制處理組和控制組之間的時間趨勢差異。

3.雙重差分傾向得分匹配方法(PSM-DID)

本文采用傾向得分匹配法選取地市樣本。首先,將地市按照城市是否接受中央審計分為兩組。其次,根據地區經濟社會發展等一系列前置指標,采用傾向得分匹配法將處理組與控制組進行匹配,本質上是尋找除城市是否接受中央審計這一因素外經濟社會發展特征比較近似的地區。這里采用近鄰匹配、半徑匹配和核匹配方法進行匹配,基于共同支撐區域篩選出傾向得分分布比較類似的地市樣本。最后,將基于匹配篩選出的樣本依據模型(1) 進行雙重差分估計。①事前趨勢檢驗結果請見《經濟科學》 官網“附錄與擴展” 中表A4。估計結果與基準回歸的結果一致。

(三) 穩健性檢驗②穩健性檢驗結果請見《經濟科學》 官網“附錄與擴展” 中表A5。

接下來,本文從多角度對基本估計結果進行一系列穩健性檢驗,具體包括: 排除其他環境規制政策的影響、安慰劑檢驗、考慮政治激勵的影響等。穩健性檢驗的估計結果與基本結果相比,沒有顯著變化。

(1) 排除其他環境規制政策的影響。除了中央審計沖擊事件,一些其他政策或隨機性因素也會導致地區污染治理效率產生差異,而這種差異可能與中央審計沒有關系。那么,基本估計結果有可能是上述政策的影響,而非中央審計的直接效應。為排除其他環境規制政策的潛在影響,我們首先在基準回歸中盡可能增加控制變量;其次,借鑒陳曉紅等(2019) 的方法,縮短研究的時間窗口,只保留中央審計事件發生的前后3 年,即基于2007—2013 年的研究樣本進行估計。若檢驗結果與前文基準估計結果一致,則能進一步排除其他環境規制政策對污染治理效率的影響。

此外,2006—2015 年間,相關的政策或其他干擾因素也會影響城市污染治理,進而可能影響計量模型的識別。為此,本文盡可能排除相關政策或其他干擾因素的潛在影響,以加強本文估計結果的穩健性。審計署于2011 年對河北、山西等20 個省、自治區和直轄市的電力、鋼鐵和水泥等行業2007—2009 年節能減排情況進行了審計調查,隨后在2013 年對山西、內蒙古等10 個省份2010—2011 年中央和省級財政投入的節能減排專項資金及1 139 個節能減排項目進行了審計。這兩項審計項目可能會導致城市污染治理呈現地區差異。為排除這兩個審計項目的影響,我們在模型(1) 中引入這兩個審計項目的虛擬變量,以檢驗結果是否發生變化。

(2) 安慰劑檢驗。考慮到研究樣本有限性和數據可得性,我們嘗試利用空氣污染指數、PM 2.5、PM 10 作為污水治理效應的對照,進行安慰劑檢驗。如果存在相關環境規制政策同時對這些污染產生影響,那么污水治理和空氣污染防治都應有所改善。此次中央審計的目標主要是提升城鎮污水垃圾治理效率,而非考察空氣污染治理效果。如果是環境規制政策而非中央審計導致了前述基本結果,那么我們就應該看到Aduit×yr10 的估計系數顯著。

(3) 考慮政治激勵的影響。如前文所述,中央審計具有緩解城市建設公共品可視性偏差的作用。根據Mani 和Mukand (2007),政治家為了最大化選民的支持,更有動力在可視性高的公共品上分配相對更多的資源,而選擇犧牲那些可視性低的公共品投入。吳敏和周黎安(2018) 發現存在公共品可視性偏差的一個重要原因是城市官員的晉升激勵。基于上述邏輯,城市官員的晉升激勵作用可能會抵消中央審計在污染治理方面的影響。為了排除這一干擾因素,本文將市委書記年齡、任期及其平方引入模型(1),考察中央審計的污染治理效應是否會受到官員晉升激勵的影響。

五、機制探討

如上所述,中央審計的污染治理效應主要體現在城鎮污水處理率提升上,我們將進一步分析中央審計對城鎮污水治理績效的影響機制。城鎮污水治理工作的推進,一方面表現為污水處理效能提升,另一方面表現為工業污染物排放量減少。為了充分發揮監督功能,中央審計可能直接通過優化資金配置來提升污水處理效能,進而影響污水處理率,也可能通過督促企業減少污染排放量來影響污水處理率,我們分別對這兩種不同機制進行論證。

(一) 優化資金配置,提升污水治理效能

我們首先需要了解此次審計署對于污水垃圾專項資金審計的情況,進而探究中央審計影響污水治理背后的機制。從審計署在污水垃圾處理資金的征收、管理、使用及項目建設運營等方面存在的一些問題和整改情況中可以發現①污水垃圾專項資金審計情況請見《經濟科學》 官網“附錄與擴展” 中表A6。,中央審計具有以下兩個特點:第一,審計內容主要涉及專項資金的拖繳、挪用及項目建設和運營效果等;第二,從整改情況來看,中央審計的整改效果具有“立竿見影” 的效果,2010 年10 月進行審計,2011 年4 月底便已見成效。上述證據可能是中央審計對城鎮污水治理臨時性影響的一個直觀解釋。

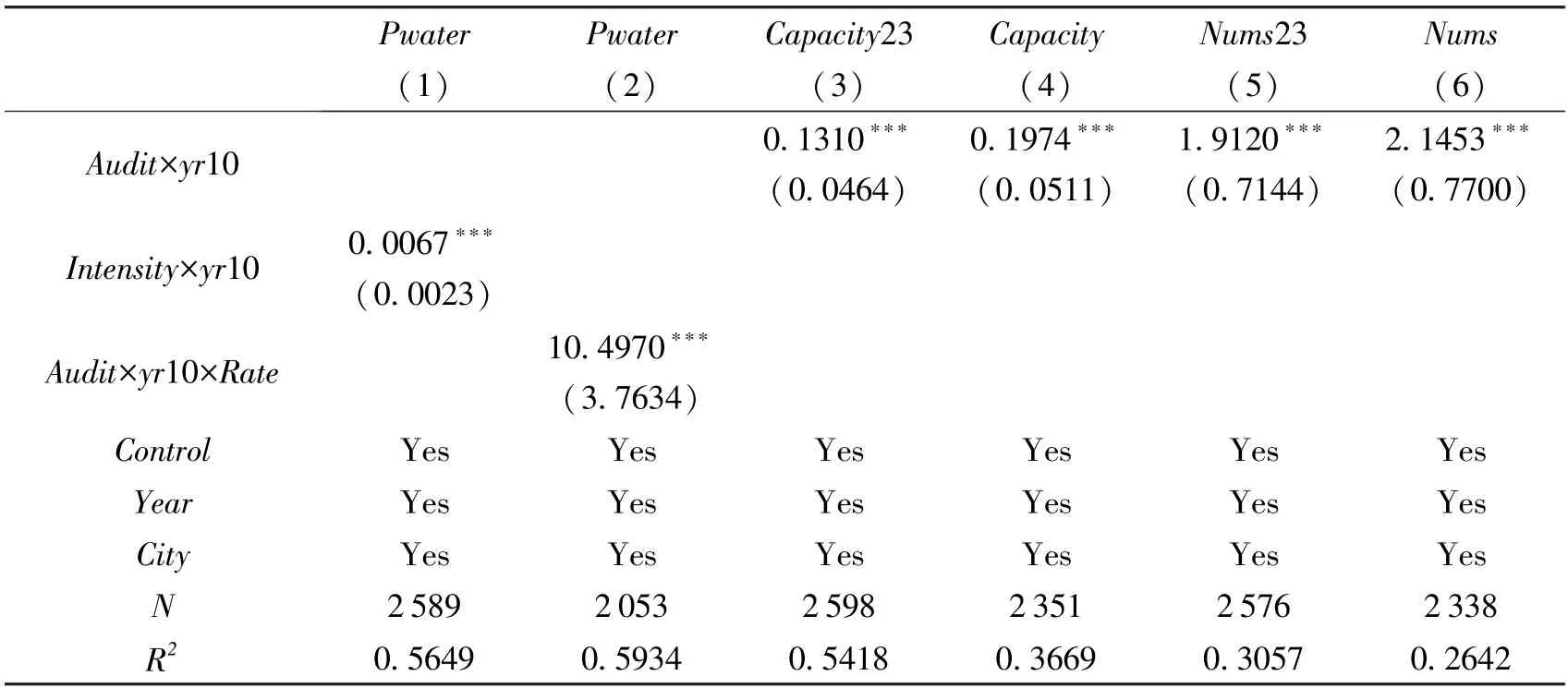

為了進一步闡明中央審計是否可以通過優化資金配置、提升污水治理效能來影響污水治理率,我們采取以下四種方式加以驗證。第一,通過《審計結果》,我們手工整理文件中各審計地區出現違規通報的次數①文件中出現的違規通報次數,浙江12 次,重慶5 次,廣東12 次,云南5 次,上海10 次,天津5次,湖北5 次,成都3 次。,以此衡量該地區的審計力度(Intensity)。進一步地,我們將該變量與yr10 進行交互,以估計中央審計力度在污水治理效率上發揮的作用。估計結果如表3 第(1) 列所示。交互項Intensity×yr10 的系數為正且具有統計顯著性,表明中央審計力度相對更大的地區,污水治理率更高。

第二,中央審計主要針對污水處理專項資金的審計,試圖提高污水處理資金使用效率,改善污水治理。而對于污水處理支出較小的地區,中央審計對該地區的污染治理壓力遠小于其他地區。因此,通過比較中央審計對污水處理支出不同地區污染治理的影響,本文進一步提煉中央在審計力度或專項資金使用效率方面對于城鎮污水治理發揮的作用,設定2010 年污水處理支出與一般預算支出的比值(Rate)②本文選取2010 年污水處理支出力度主要由于此次審計事件于2010 年10 月開始,審計范圍為當年城鎮污水垃圾專項資金審計,更容易區分在不同污水處理支出力度差異下中央審計的城鎮污水治理效應。,并將此變量與Audit×yr10 進行交互,來度量各地區污水處理支出力度。表3 第(2) 列報告了這一估計結果,結果表明地區污水處理支出越大,中央審計對于城鎮污水防治影響越強。

第三,盡管審計力度或污水處理支出在中央審計的污水防治效應上具有一定的解釋力,但也要考察這一專項資金審計是否切實提升了污水項目設施建設及運營效果。我們采用(二三級) 污水處理廠能力和座數的對數值來衡量污水處理效能以檢驗上述機制。③原始數據均來自《中國城鄉建設統計年鑒》。表3 第(3)—(6) 列展示了估計結果,其中第(3)—(4) 列是中央審計對二三級污水處理廠處理能力和污水處理廠處理能力影響的估計結果,第(5)—(6) 列分別是中央審計對二三級污水處理廠座數(取對數) 和污水處理廠座數(取對數) 影響的估計結果。估計結果顯示,中央審計對污水處理廠處理能力和污水處理廠數量都產生了顯著的正向影響。這從另一個側面反映了中央審計可以通過優化污水處理資金配置來推動地區污水處理廠處理能力的提高和污水處理廠建設數量的增加,從而影響污水處理率。

表3 影響機制探究: 治理效能

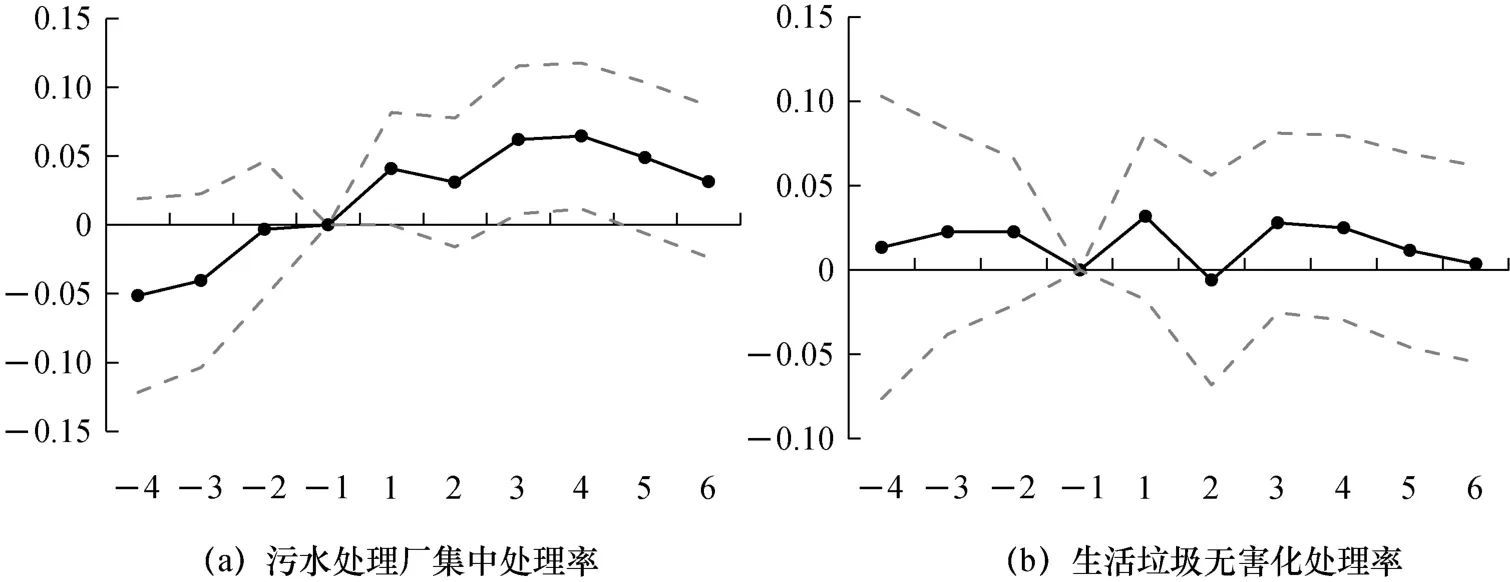

在發現中央審計可能會通過優化專項資金配置、提升污水治理效能來提升污水治理率的基礎上,我們還想了解中央審計對污水治理的倒U 形影響模式是否可以由這一渠道所解釋。為此,我們考察中央審計對污水處理項目設施效果的動態影響。其邏輯是在審計后第三年,若污水處理設備運營良好且達到最優效果,則表明污水處理率的短暫提升較大程度是由專項資金的優化配置引起的治理效能提升所致。圖2 繪制了中央審計對污水治理效能的動態效應。可以看出,污水處理廠座數及其處理能力確實在中央審計后第三年達到一個峰值,第四年后則有一定的波動下降趨勢。這一直觀證據表明專項資金在污水處理項目建設上的優化配置可以作為中央審計與污水治理之間倒U 形關系的一個解釋。

圖2 中央審計對污水治理效能的動態效應

實際上,《審計報告》 的發布這一事件可以被視為一次性隨機事件,此次審計的效果很難持續到若干年之后。根據2006—2016 年間有關環境類審計項目公告可知,除審計項目略有差異外,幾乎所有地區均在不同年份被再次審計。審計監管的階段性和不可預期性使得審計監管的污染防治效應具有一定的威懾力,但也同時反映出單次審計事件的效果可能不具有持續性。正如前文所述,中央審計并未產生持續的污水防治效應,對城鎮污水治理的影響呈現倒U 形關系,拐點出現在中央審計后第三年。

(二) 其他解釋: 減少工業污染物排放

審計事件發生兩三年后,污水處理率得到了顯著提升,甚至超過平常時期,說明中央審計事件發生前后改善污水治理效果的原因,更可能是審計署對于專項資金使用效率的審查形成的城鎮污水治理改善效應。若后期專項資金扶持中斷,項目建設運營周期就會縮短,使得城鎮污水治理沒有得到持續性的改善。而如果是由于中央審計對企業非法排污的違規震懾效應,理應在審計當年城鎮污水治理率就得到顯著改善。理由是,地理距離是阻礙財政資金監督的重要因素,距離監督中心越近,監督成本越低,也越有利于增強對財政違規行為的監督力度(Li 等,2019a)。這一推論具有一定的合理性,如前文圖1(a)所示,在審計當年,污水處理率呈現小幅提升,而下一年便迅速回落,這一現象表明了中央審計對于企業非法排污的違規震懾效應具有一定的影響,但影響可能僅限于審計當年。當然這一現象的產生也可能是數據造假,地方官員在中央審計前通過調整污染數據來粉飾政績已屢見不鮮(Ghanem 和Zhang,2014),但我們認為此次中央審計事件主要是通過專項資金違規查處進而影響污水治理效果,即使通過篡改污染數據,仍然有可能因為專項資金違規使用而面臨處罰,地方官員不大可能顧此失彼。

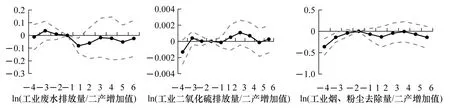

為了對這些解釋進行檢驗,我們引入工業污染排放指標,包括工業廢水排放、工業二氧化硫排放、工業煙塵去除等,以第二產業增加值為權重對工業排放指標進行加權,進一步檢驗中央審計對工業污染物排放量的影響。①減少工業污染物排放檢驗結果請見《經濟科學》 官網“附錄與擴展” 中表A7。估計結果顯示,在控制了諸多可能的影響變量之后,總體上中央審計并沒有顯著影響工業污染物排放量。

但正如前文所述,審計署審計當年,企業可能會受到中央審計的震懾效應,從而降低污染排放;而當審計結束后,企業的污染排放可能恢復常態,形成“人走茶涼” 的局面。為了驗證這一想法,我們繪制了中央審計影響工業污染排放量的動態效應。如圖3所示,工業廢水排放指標確實在審計當年出現下降,其他污染排放指標在審計當年,雖然也有一定的下降趨勢,但不太顯著。但審計事件發生后第二年,污染排放指標都基本回歸常態。這一結果表明中央審計可能通過督促工業污染物減排改善污水治理,但僅體現在審計當年。上述現象同時也解釋了圖3 中,在審計當年污水治理率出現的小幅提升現象。

圖3 中央審計對工業污染排放量的動態效應

六、結論與政策啟示

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035 年遠景目標綱要》強調要健全現代環境治理體系,重點目標任務在于建立地上地下、陸海統籌的生態環境治理制度。②主要包括排污許可制、約束性指標管理制度、河長制和湖長制、領導干部自然資源資產離任審計制度、督察制度和監測監察執法垂直管理制度、生態環境公益訴訟制度、企業環境治理責任制度、公眾監督和舉報反饋機制等八項制度。其中,審計制度在現代環境治理中的地位和作用凸顯,可以充分發揮審計揭示、威懾、預警、抵御作用以及自身“橫向到邊、縱向到底” 的體系優勢,從而更好推進精準、科學、依法、系統治污。在生態文明背景下,為落實習近平總書記“綠水青山就是金山銀山” 理念,探索中央審計對污染治理的影響機制至關重要。

本文的研究結論表明,以城鎮污水垃圾處理專項資金審計為代表的中央審計能夠彌補績效考核帶來的環境公共品可視性偏差問題。本文認為環境類專項資金的使用效率是中國城市污水治理的一個關鍵環節,以中央審計為代表的專項資金審查,為優化資金配置、提升污水治理效能提供了新的思路。然而,中央審計雖然能在短期內起到改善污水治理的作用,但隨著時間的推進,污水治理效應會逐漸下降。因此,本文的研究結論啟示我們,僅僅依靠中央審計的專項資金監督并不能完全解決城鎮污染問題。長遠來看,關鍵還是要完善專項資金的征收、管理、使用及項目建設運營等方面的體制機制,加強法制建設和社會監督,從而有力地推動生態環境保護目標任務的順利完成。

基于上述結論,本文提出具體建議如下: 第一,要在“構建集污水、垃圾、固廢、危廢、醫廢處理處置設施和監測監管能力于一體的環境基礎設施體系” 中發揮審計的價值,及時發現和揭示能力不足的短板,推動各地切實做好污染源監測基礎網絡建設,強化管網建設和污染物處置能力建設,促進處置設施運行提質增效。第二,要強化財政資金使用效益審計,突出生態環境保護財政預算編制、預算執行和資金使用效益審計,促進污水治理保護提質增效;要強化環境治理建設項目管理和推進情況審計,支持污水垃圾處理設施建設和運營,切實提高城鎮污水垃圾處理能力。第三,中央審計一方面要以資金為主線,全面了解污水治理專項資金分配、使用、管理情況,另一方面要廣泛收集項目資料,核查項目相關部門單位是否建立健全規范有效的項目管理制度,從而才能有力推動生態環境保護目標任務的順利完成。