文獻紀錄片的敘事新樣態

—— 以《風云江城——1927中共中央在武漢》為例

○李沁格 賴曉路 胡 軒

(1.武漢設計工程學院成龍影視傳媒學院,湖北武漢 430202;2.湖北廣播電視臺電視綜合頻道,湖北武漢 430071)

建黨100 周年之際,各大媒體平臺都推出了各種類型的影視作品,通過光影視聽藝術,結合黨史學習教育,將一個個重大革命歷史事件、一位位革命先烈的光輝事跡用鮮活的影像傳遞給觀眾。同時,觀眾對精神文化的需求層次不斷提升,紀錄片逐漸擺脫商業化色彩,強調人生價值和社會意義[1]48-50。2018 年8 月,習近平總書記在全國宣傳思想工作會議上強調,“要不斷提升中華文化影響力,把握大勢、區分對象、精準施策,主動宣介新時代中國特色社會主義思想,主動講好中國共產黨治國理政的故事、中國人民奮斗圓夢的故事、中國堅持和平發展合作共贏的故事,讓世界更好了解中國”。“如何講好中國故事”,成為一個亟須研究與探討的問題。在獻禮建黨百年的優秀影像中,黨史文獻紀錄片以一種全新的面貌展現在觀眾眼前,以新的影像表達與敘事風格,用藝術手段展現出更具象化的真實。

由中共湖北省委宣傳部、湖北省廣播電視局、湖北廣播電視臺聯合出品,湖北廣播電視臺電視綜合頻道歷時一年半傾力攝制的黨史題材紀錄片《風云江城——1927 中共中央在武漢》(以下簡稱《風云江城》),以珍貴的文獻視角、真實的紀錄手法全景式展現1927 年的風云變幻,深情謳歌年輕的中國共產黨人不怕犧牲、英勇斗爭的革命精神。主創人員通過大量的實地走訪、權威的史實研讀、“橫店”演繹與演播室大屏幕相結合的再現手段搭建起一個體系完整的敘事結構。經國家廣播電視總局宣傳司重大理論文獻影視片創作領導小組審核,專家評論“該片是湖北近年來填補空白的力作”,也是唯一入選2021 年度國家廣電總局“慶祝建黨100 周年重點紀錄片目錄”的湖北地區作品。目前已榮獲“湖北新聞二等獎”、第二十四屆湖北廣播電視文藝獎“優秀紀錄片獎”等榮譽。該紀錄片以精準的主題切入、珍貴的一手文獻、豐富的敘事手段、權威的專家解讀、細致的追憶挖掘、生動的再現手法,近距離展現了近一個世紀前的歷史人物和事件,給觀眾帶來視聽享受和心靈震撼。本文以《風云江城》為例,探討在新時代背景下文獻紀錄片敘事樣態的革新。

一、文本敘事——轉換紀錄片的聚焦視角

電影自發明以來,就一直存在著故事性與紀錄性兩種美學指征的并行。從《北方的納努克》開始,紀錄片就已經在不自覺地進行著敘事。正如法國作家羅蘭·巴爾特(Roland Barthes)所說:“敘事存在于一切時代、一切地方、一切社會。”紀錄片不僅承載著記錄現實的功能,還要對現實素材進行編輯。在此過程中,視覺的敘述者一般來自外部,往往扮演著全知全能的“上帝”角色,對片中事件的一切以冷靜客觀的態度向觀眾進行介紹與講述。但外部視點的講述方式相對難以吸引觀眾,而在文獻紀錄片中的敘事處理,往往會更加困難。《風云江城》作為黨史類文獻紀錄片,片中的史料必須有根有據,屏蔽了任何杜撰的可能。如何將這段黨史講清楚、講生動、講精彩進而打動觀眾,是創作團隊一直在思考的問題。

任何精彩的紀錄片都離不開獨特的敘事視角。純粹的外部聚焦是無法吸引觀眾的,哪怕紀錄片仿佛(也確實)是一個旁觀者的視角。正如羅伯特·德魯(Robert L. Drew)和理查德·利科克(Ricky Leacock)為代表的一批紀錄片人提出的“直接電影”的理論主張那樣,攝影機永遠只能充當“旁觀者”,要如同“墻上的蒼蠅”一樣只做靜觀默察式的記錄。羅伯特·德魯1963 年拍攝的《危機:總統之諾》(Crisis: Behind a Presidential Commitment),攝影機以旁觀記錄者的視角,完整記錄了當年美國阿拉巴馬州兩名黑人學生被阿拉巴馬大學錄取,但被州長及種族歧視者阻止進入大學報道注冊的事件。攝影機是旁觀的、客觀的,是“墻上蒼蠅”式的,但是放置于剪輯臺上后,視覺敘述者卻發生了變化,阿拉巴馬州長所代表的保守派與總統肯尼迪代表的改革者之間的較量與斗爭,組成了一部驚心動魄、充滿懸念的影片。因此,純粹的外部聚焦視角會造成強烈的疏離感,這種疏離感會導致觀眾的流失。因而,如何從內部聚焦視角進行敘事,是文獻紀錄片要解決的重要問題。

《風云江城》有十分翔實的黨史文獻材料,但在創作文本的初稿時,并未考慮過敘述視角的問題。如在講述“漢口一三慘案”的段落中,初稿中以客觀的講述,輔以歷史照片與報刊文照進行的外聚焦敘事:

……

在農民運動迅猛發展的同時,城市工人運動也捷報頻傳。在全國總工會指導下,全國工會會員在12 月就由北伐前的100 萬人增加到近200 萬人。湖南、湖北、江西等省還組織相當數量的工人糾察隊。長沙、武漢、九江等城市相繼出現大規模罷工,大多數取得勝利。尤其是漢口、九江收回英租界的斗爭和上海三次工人武裝起義,更產生前所未有的影響。

(照片:英國水兵與群眾對峙)【武漢中共中央舊址紀念館】

(照片、文照:《漢口民國日報》《晨報》《北洋畫報》等報刊有關“漢口一三慘案”的報道)【武漢中共中央舊址紀念館】

1927 年1 月1 日,武漢10 萬余工人、學生和市民開始舉行慶祝北伐勝利和國民政府遷都武漢的活動。1月3 日下午,中央軍事政治學校宣傳隊在江漢關大樓下毗鄰英租界的空地上演講,英國水兵突然持槍沖出租界,用刺刀驅趕聽講民眾,當場將海員工會會員李大生大腸挑出,刺傷30 余人,造成震驚全國的漢口一三慘案。

(文照:1927 年1 月6 日的《漢口民國日報》)【武漢中共中央舊址紀念館】

……

“漢口一三慘案”是一個重點事件,直接激起了中國人民極大的民族義憤及反帝情緒,最后結果是英國將漢口、九江兩地的英租界交還中國。這是中國人民第一次依靠自己的力量收回外國租界,在中國革命斗爭史上具有重大歷史意義。在這一重點事件的講述中,初稿將“漢口一三慘案”的前因后果以通訊文稿的方式交代得十分清晰,但是卻難以在觀眾心中引起強烈的波瀾。文獻資料與客觀講述的方式不僅情感干癟,從影像創作上,也難以呈現太多精彩畫面。

重點事件的講述,通常需要跨越時空,引起共鳴,才能激發百年后的青年們更深地感知先輩們曾經的高漲的愛國熱情。通過將冷靜、旁觀、疏離的外聚焦敘事,轉為內聚焦敘事,更易使觀眾產生代入感、參與感,更好地感受到影像傳達出的感召力。因此,在這一段落,做出修改如下:

……

新年伊始,為慶祝北伐勝利和遷都武漢,武漢三鎮從1927 年1 月1 日起連續三日舉辦慶祝活動。就在活動第三天,1927 年1 月3 日下午,江漢關卻傳來了一個讓人震驚的消息。

【湖北省社科院原黨組書記曾成貴:1 月3 號這一天,中央軍事政治學校武漢分校的宣傳隊,他們到江漢關前面的那個空場上面舉行演講,聽眾當然就會集聚得很多。這個時候英國水兵就從長江上登岸,他們是帶著武器干涉宣傳隊的演講和聽眾的集聚,于是就發生了沖突。】

……

【口號聲:打倒帝國主義強盜!】

【A.B.巴庫林《中國大革命武漢時期見聞錄》英國水兵像往常一樣進行粗暴的威脅,這時被水兵暴行激怒的民眾一面呼喊,一面用石塊擲向水兵,水兵后退幾步,準備開槍……這個場面被通明的江面反映得清清楚楚。】

當場,英國水兵將海員工會會員李大生的腸子挑出,傷及30 多人,造成震驚全國的“漢口一三慘案”。

……

修改后的文稿,枯燥的史料被替換,取而代之的是以故事性講述作為開端。通過專家采訪來講述事件的始末,以具有情感和態度的表達完成了真實信息的故事化傳遞。雖然是第三人稱視角敘述,但是觀眾有了比旁白、解說詞更清晰的敘事視點。在A.B.巴庫林的這段敘述中,編導別出心裁地使用了俄語配音,并將影像轉為第一人稱視角敘事。此段落由第三人稱敘事到第一人稱敘事的進階使觀眾與該重點事件的距離更近,更易于調動情感。由此,外聚焦的敘事視角被打破,內聚焦敘事視角形成。在《風云江城》中,類似這樣情節化、故事化的史料編輯處理與表達構成了整部系列片敘事的主要手段。創新性的視角轉換,有效地刺激了觀眾的情感與記憶。在編導的創新表達下,黨史材料不再是冰冷疏離的文字,而成為一幅幅生動形象的畫面,點綴的是中國人民與共產黨人艱苦奮斗的血淚。而對受眾來說,無論是歷史文化還是精神層面的斷層,在此刻都得到了完整的修復與縫合。

二、視聽重構——激發影像敘事張力

美國紀錄片導演弗雷德里克·懷斯曼(Frederick Wiseman)曾說:“真正的電影不是發生在銀幕上,而是發生在來看電影的人的頭腦和眼睛中,所以你們坐在這里看電影,銀幕在前方,而真正的電影就發生在你們大家中間,每個人對電影的內容都有完全不同的解釋和評價。”[2]12-13畫面與畫面、畫面與聲音、聲音與聲音形成的排列組合可以表達出多重含義,紀錄片編導通過影像將自己的思想觀念與情感體驗傳達給受眾。而每個人對影像的理解都會帶有個人對認知與價值的偏差。因此,黨史文獻紀錄片如何正確傳達自身極強的思想性和文化性,并且能讓受眾在相對枯燥的史料影像中無偏差地把握住其主旨,是黨史文獻紀錄片的究極議題。在許多文獻紀錄片中,大多采用解說詞先行,編導再加入畫面與解說詞相配的方式,影像成為文本的附庸與冗余,缺少情感傳達與影像表意的價值。

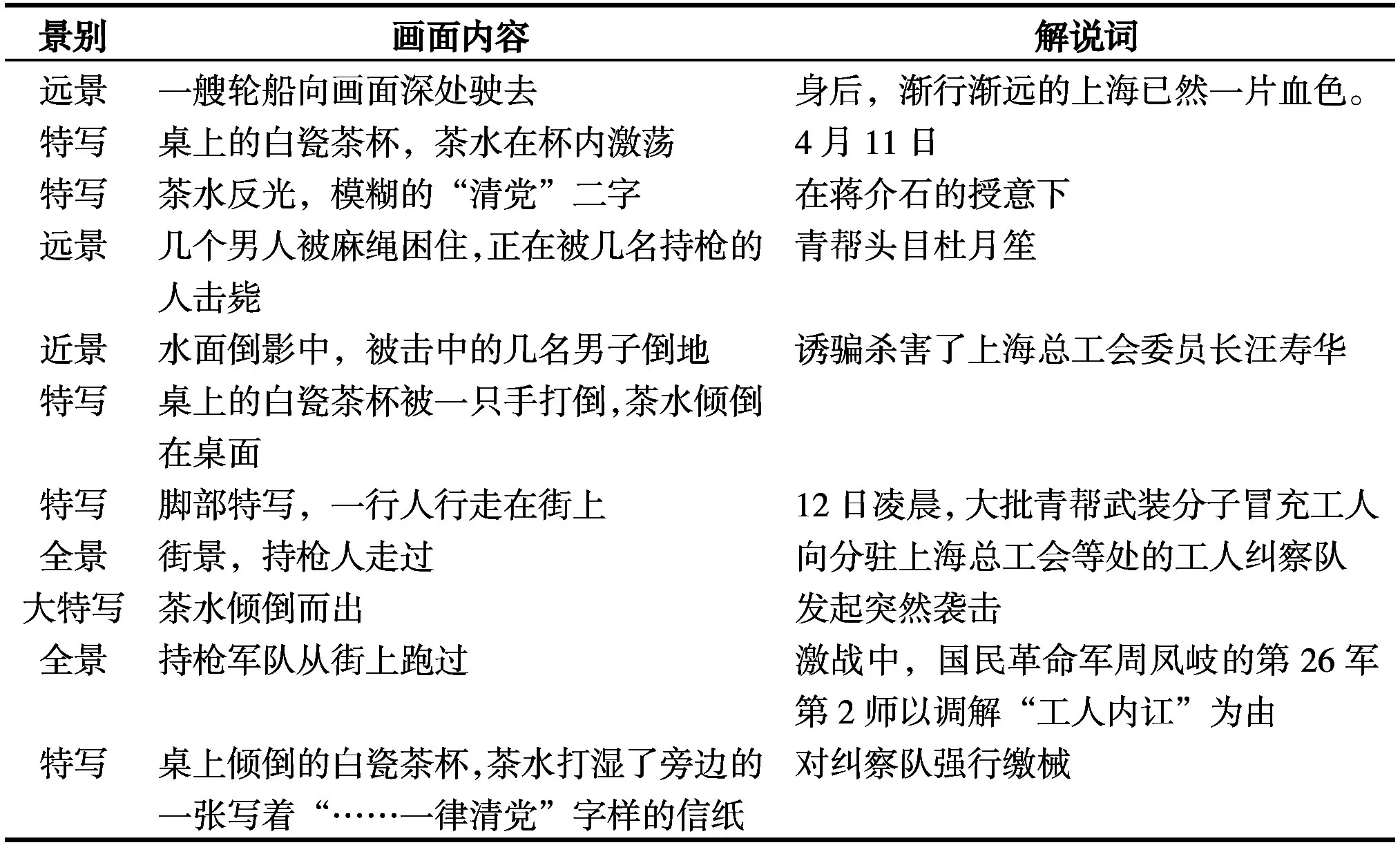

作為文稿先行的文獻紀錄片,它最終呈現的重點依然必須是畫面的,影像畫面要與文本契合且需傳達出自身所承載的意義。普通紀錄片的影像畫面是為反映客觀現實世界,但文獻紀錄片的客觀現實世界已是過往的歷史,現實世界僅為現存的文字記載與圖片資料。《風云江城》為了打破這一困局,在影像上進行了大膽突破,有意識地通過造型因素去實現畫面的指意特性。大量使用意象性的畫面,即將一個個具體的形象通過某種特殊的造型處理,使之具有創造一個內心視像的能力。如第二集《煙雨蒼茫》開頭描述上海畫面,如表1。

倒在桌上的白瓷茶杯,在此刻觀眾完全可以理解它并非一個具體的事物,而是帶有某種心理意象的指意符號。畫面之間的組接形成的對話關系加強了這種藝術感染力,此時畫面不再僅僅是文本的附屬品,而是具有了極強的情感表達張力。編導通過此類特殊造型,將影像產生情感意義,與觀眾發生關聯。此刻的歷史不再是史料上空泛的文字,而是產生了直接的情緒沖擊,扣人心弦。

影像的發展一直和科技進步息息相關,可以說,沒有哪一門藝術能比電影更加依賴科技的力量。不管是從無聲電影到有聲電影,還是從黑白電影到彩色電影,抑或是從2D 電影到3D 電影,影像技術的發展是隨著時代的進步而進步的。文獻類紀錄片的發展一直圍繞著“如何還原歷史”這一重要母題。要將枯燥的歷史文本轉化為生動形象的現代影像,就需要編導從無到有地構建起一個龐大的“第二現場”。以往的紀錄片常用采訪、文字史料、歷史影像資料進行構建。在《風云江城》中,構建“第二現場”的方式更為多樣、復雜,也更具有藝術創新性。這其中不僅包括上文所提到的“搬演”“情景再現”“意象化表達”等,編導還采用了“三維動畫”“舊地重游”“新舊時空對照”等方式來進行歷史的講述。第一集《風云際會》中,利用三維動畫技術還原了1926 年的武昌古城。這一三維技術的展示并非“炫技”的表達,而是與前后文本有著緊密敘事邏輯的“非做不可”的還原展示。在“武昌城攻堅戰”這一敘事段落中,先是講述獨立團的驍勇善戰,然后展現武昌古城的牢不可破,最后輔以采訪講述戰斗之慘烈。敘事結構清晰,敘事手段豐富。為表現北伐戰爭的第四軍葉挺獨立團即將對武昌古城發動的攻城戰,用圖片資料展示了獨立團的精神風貌“鐵腳、馬眼、神仙肚”;利用三維技術還原武昌古城巍峨雄壯的面貌,配合解說詞“城墻高9 米、墻厚約20 米,城外有護城河,城西有長江……”客觀而震撼地反映了武昌城的易守難攻;對葉挺后人的采訪,則極具畫面感地講述了攻城的困難和慘烈。整個段落敘事邏輯縝密清晰,構建了極具體驗感的“第二現場”,觀眾的情緒瞬間被調動起來,貼近而又真切地感受到了這段崢嶸歲月。

(表1) 文獻紀錄片《風云江城》第二集《煙雨蒼茫》解說詞節選

《風云江城》在回望黨史的同時,又帶著深切的情感表達了對武漢這座英雄城市的敬意。老照片與現代場景的融合也是一種極具創新的“第二現場”構建方式。遙遠的故事與場景不再陌生,每一個歷史事件都刻在城市的每條道路與建筑里,使觀眾對“黎黃陂路”“江漢關”“漢陽門”等地名又有了全新的感知和想象。這種以構建“第二現場”帶領觀眾回顧歷史、觸摸歷史、感知歷史的影像表達方式,極大拉近了觀眾與影像敘事的心理距離,曾經的傳奇與故事在真實的場景中具象化地展現給觀眾,跨過時空,直達觀眾內心。

三、文獻價值——創作紀錄片的價值內涵

電影誕生百年以來,紀錄片作為一種更為“直接的”“真實的”影像風格樣式,趨近完美地復刻了現實,具有震撼人心的影像力量。最早期的電影《火車進站》《工廠大門》《嬰兒喝湯》等,具有影像的“記錄”價值,卻難以成為“紀錄片”。當羅伯特·弗拉哈迪(Robert Flaherty)拍攝完《北方的納努克》(Nanook of the North,1922)、《摩 阿 那》(Moana,1926)后,約翰·格里爾遜(John Grierson)在1926 年2月8 日的《紐約太陽報》發表了評論,認為這兩部影片反映出了一種獨特的、相似的影像風格,對弗拉哈迪的這兩部影片以documentary 來進行了歸類與定義,并對此種影像風格推崇備至。他認為,紀錄片是對真實的創意處理(the creative treatment of actuality),是以某個觀點對真實世界進行詮釋。基于此,紀錄片最大的價值“文獻性”由此成為紀錄片的一大準則。而“文獻紀錄片”則反其道而行之,并非影像有了文獻價值,而是因為文獻史料的大量應用,而使影像具有文獻價值。

事實上,這是一個具有悖論的概念。文獻性作為紀錄片的確定指征,文獻史料的應用或許不應作為其具有“文獻性”的標識。因此有學者認為,這種電影應該歸入“匯編電影”的范疇,而不屬于紀錄片。但是,前蘇聯“形象化的政論”作為一種創作理念,對中國電視紀錄片產生了刻骨銘心的影響,至今主導著中國主流紀錄片的生產軌跡[3]90-93。于是,這種以資料匯編和實景拍攝等形式結合的影像逐漸成為一種特有的紀錄片樣式,承擔著傳播主流思想與價值觀念的政治文化使命。《風云江城》以大量的文獻史料及真實生動的采訪,構筑起了1927 年中國革命風起云涌的樣貌,成為一部鮮活生動的黨史教材。在這部系列紀錄片里,文獻資料成為建構影像的基石,借由翔實豐富的文字史料、圖片資料、口述材料、影像資料完成了有指向性的匯編。表面上似乎是文獻價值的直觀體現來自于使用的大量文獻。但在《風云江城》中,導演有意識地將文獻資料作為一種旁證手段,穿插入整體的影像敘事中,以新穎的形式和豐富的視聽表達手段完成了整部紀錄片,并非簡單地對文獻資料進行“匯編”,所以,影像最終是由視聽元素賦予的文獻價值。由此呈現出了具有相當文獻性的紀錄片形式。正如格里爾遜對紀錄片的定義與闡釋所述,文獻紀錄片《風云江城》是“對現實的創造性處理”,是“針對現實”的,亦是“創造性”的[4]14-15。

《風云江城》基于翔實、權威的史料,是針對“過去的現實”的影像創造。以中共中央從上海遷往武漢這一標志性事件為坐標,站在國共合作領導的大革命經歷高潮到最終失敗、土地革命戰爭興起這一歷史轉折的高度,將南昌起義、八七會議、秋收起義、廣州起義等我黨歷史上一系列重大事件串聯起來。1927 年的江城武漢作為敘事、串聯的地理坐標,以鮮活的人物和事件勾勒出原本的現實樣貌,而作為媒介的影像,在回顧歷史記憶的同時也是在構建群體記憶。正如馬歇爾·麥克盧漢(Marshall McLuhan)所說:“媒介是人體的延伸,是人的感覺能力的延伸和擴展。”電視影像是人的視覺、聽覺和觸覺的綜合延伸。紀錄片更是在情感層面,被認為是“記憶保存的延伸”[4]2-3。《風云江城》作為文獻紀錄片,不僅是記憶保存的延伸,更是記憶的喚醒與重構。借由文獻史料的匯編與專家學者、革命先烈后代的采訪,將共產黨幼年時期的艱辛探路歷程進行了生動的呈現,在喚起觀眾革命記憶的同時,也深情謳歌了年輕的中國共產黨人不畏艱險、不怕犧牲、愈挫愈奮、英勇斗爭的革命精神。

四、年輕化表達——文獻紀錄片的傳播方式

《風云江城》以《風云際會》《煙雨蒼茫》《探索新路》《星火烽起》四集、200 分鐘的篇幅,宏觀再現了1927 年中共中央在武漢的奮斗歷史這一重大題材。2021 年11 月,《風云江城》在央視九套首播,2022 年4 月8 日在央視七套再次播出,實現了在央視的跨頻道播出。《風云江城》在湖北省內的收視表現非常亮眼,其中,湖北綜合頻道平均分鐘收視人數115.3 萬人,平均收視率2.107,排名第一;在湖北衛視的非電視劇類節目中,收視率排名第一,單期最高收視率2.053,平均分鐘收視人數15.7 萬人。從以往來看,傳統電視臺制作的紀錄片往往在電視上播放后就難再引起反響和關注,似乎是留下“濃墨重彩”的一筆后就束之高閣,難以引起廣泛的傳播效應。《風云江城》在吸引大屏用戶的同時,也關注到新媒體時代的小屏用戶。《風云江城》先后在學習強國、央視影音、抖音、快手、湖北發布、長江云、荊楚網等10 多家平臺發布了50 多條新媒體產品,預告和拆條的短視頻在全網累計播放量超過3000 萬次,其中3 條短視頻登上了“抖音同城熱點榜”。在社會上掀起了學習黨史和到武漢革命歷史遺跡參觀打卡的熱潮。

《風云江城》的導演將影像內容語匯背后的文獻價值,通過格里爾遜的“創造性”觀念,對其紀錄片的總體構成設定了適應黨史文獻文本表達的最高任務。其中,該紀錄片敘事視角由冷靜、疏離式向激情、體驗式轉變,正是基于該最高任務理念的指引。正如人的不同心理需求激發了不同藝術形式的誕生一樣,影視美學觀念的演變不斷推動影視技術手段與視聽語言的進步。從影視創作的內在整一性規律角度出發,導演創造性地處理《風云江城》中的敘事視角,則必然發生影像敘事手段的創新性演變,產生新的文獻性價值。可以看到,當下文獻紀錄片敘事視角的轉變不僅是外聚焦視角向內聚焦視角的轉變,還是一種“他者”的敘述視角,如對外籍人士在“漢口一三事件”中的見聞錄資料的使用,是在本土史料事件記載之外的不同視角的補充敘述,多側面展示了事件,盡量對事件進行還原,實現了“本土”與“他者”的互文。在《風云江城》中大量使用這樣的“互文”手法,使人物、事件變得具體而豐滿,鮮活的形象也更易吸引年輕觀眾,達到更好的傳播效果。

史料紀錄片通常以宏大的敘事和沉重嚴肅的歷史題材對某段歷史進行講述,人物成為事件中的背景,往往成為事件符號,無法給觀眾帶來真實感,成為所謂的“見事不見人”的“資料匯編冊”[5]92-96。通常紀錄片的人文性在史料紀錄片中的展現會相對較弱,普遍認為其客觀史料的展現方式難以融入更多的主觀表現意圖,故而需要讓影像的力量在整理和收集的過程中表達得更加完整;在史料紀錄片中最直接表達的紀錄片特性就是其時間性,講好歷史故事,表達歷史內涵,讓觀眾在時間的長河中通過影像去感受最為真實的人物、事件[6]。

五、總結

《風云江城》通過完整的記錄方式和史實影像資料的疊加,讓觀眾感受到武漢這座英雄城市豐厚的過往,體會著歷史帶來的厚重。意象化的鏡頭表達、使用科技手段創造“第二現場”等,均是《風云江城》作品的內在觀念影響外在視聽系統構成的鮮明實例,凸顯出該敘事觀念創新樣態的優勢所在,也是當下文獻紀錄片作為一種特殊的紀錄片形態的年輕化表達。《風云江城》之后,亦多了影像表意的方法示例。

真實動人的革命先輩故事,沒有說教與灌輸,多了份親近與現場感,增強了觀眾的認同。一部優秀的黨史文獻紀錄片,承載的是中國人民在深切的苦難中尋找到一條開天辟地的道路的故事,體現的是中國共產黨敢為人先的首創精神和百折不撓的奮斗精神,這些恰好需要新一代青年了解、學習、堅守與踐行。正如習近平總書記在2021 年7月1 日慶祝中國共產黨成立100 周年大會上的講話中說到的:“初心易得,始終難守。以史為鑒,可以知興替。我們要用歷史映照現實、遠觀未來,從中國共產黨的百年奮斗中看清楚過去我們為什么能夠成功、弄明白未來我們怎樣才能繼續成功,從而在新的征程上更加堅定、更加自覺地牢記初心使命、開創美好未來。”《風云江城》以其全新的敘事風格、藝術手法,在“武漢-1927 年”這個特定的空間與時間里,生動展現了在那段風雨飄搖的歲月里,中國共產黨為人民謀幸福、為民族謀復興的初心和使命,為新時代“如何講好中國故事”的母題提供了一個值得研究的范本。