季羨林:我怎樣寫散文

也許還有人要問:“古今的散文中,有不少是信筆寫來,如行云流水,本色天成,并沒有像你上面講的那樣艱巨,那樣繁雜。”我認為,這種散文確實有的,但這只是在表面上看來是信筆寫來,實際上是作者經過了無數次的鍛煉,由有規律而逐漸變成表面上看起來擺脫一切規律。這其實是另外一種規律,也許還是更難掌握的更高級的一種規律。

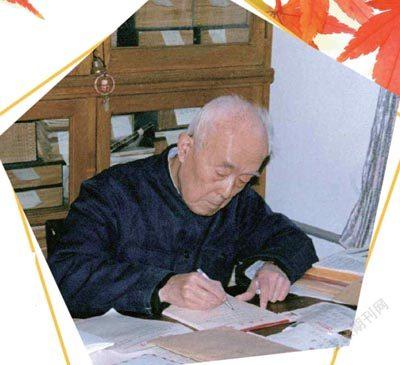

我學習寫散文已經有50年的歷史了。如果說有一個散文學校,或者大學,甚至研究院的話,從年限上來看,我早就畢業了。但是事實上,我好像還是小學的水平,至多是中學的程度。我上面講了那樣一些話,絕不意味著,我都能做得到。正相反,好多都是我努力的目標,也就是說,我想這樣做,而還沒有做到。我看別人的作品時,也常常拿那些標準來衡量,結果是眼高手低。在50年漫長的時間內,我搞了一些別的工作,并沒有能集中精力來寫散文,多少帶一點客串的性質。但是我的興致始終不衰,因此也就積累了一些所謂經驗,都可以說是一得之見。對于專家內行來說,這可能是些怪論,或者是一些老生常談。但是對我自己來說,卻有點敝帚自珍的味道。《列子·楊朱篇》講了一個故事:昔者宋國有田夫,常衣,僅以過冬。暨春東作,自曝于日,不知天下之有廣廈、隩室、綿纊、狐。顧謂其妻曰:“負日之暄,人莫知者。以獻吾君,將有重賞。”

我現在就學習那個田夫,把我那些想法寫了出來,放在選集的前面。我相信,我這些想法至多也不過同負暄相類。但我不想得到重賞,我只想得到贊同,或者反對。就讓我這一篇新的野叟曝言帶著它的優點與缺點,懷著欣喜或者憂懼,走到讀者中去吧!

我從小好舞文弄墨,到現在已經五十多年了,雖然我從來沒有敢妄想成為什么文學家,可是積習難除,一遇機緣,就想拿起筆來寫點什么,積之既久,數量已相當可觀。我曾經出過三本集子:《朗潤集》《天竺心影》《季羨林選集》(香港),也沒能把我所寫的這一方面的文章全部收進去。現在北京大學出版社建議我把所有這方面的東西收集在一起,形成一個集子。我對于這一件事不能說一點熱情都沒有,這樣說是虛偽的;但是我的熱情也不太高,有人建議收集,就收集吧。這就是這一部集子產生的來源。

集子里的東西全部屬于散文一類。我對于這一種文體確實有所偏愛。我在《朗潤集·自序》里曾經談到過這個問題,到現在我仍然保留原來的意見。中國是世界上首屈一指的散文國家,歷史長,人才多,數量大,成就高,這是任何國家都無法相比的。之所以有這種情況,可能與中國的語言有關。中國漢語有其特別優越之處。表現手段最簡短,而包含的內容最豐富。用現在的名詞來說就是,使用的勞動量最小,而傳遞的信息量最大。

(節選自《季羨林談寫作》)