科爾沁蒙古族民樂合奏曲《韓秀英》四種演奏文本的田野調查

——兼論蒙古族傳統樂曲的“曲調框架”與“曲調”

劉雅麗 佟占文

(1.內蒙古大學 內蒙古 呼和浩特 010021 2.內蒙古師范大學 內蒙古 呼和浩特 010022)

一、問題的提出

美國人類學家格爾茨曾說過,“嘗試透過將社會現象安置于當地人的認知架構之中尋求解釋”[要想建立理想的社會,首先需要了解地方知識,按照地方實際情況來建設地方社會。同樣印證于音樂領域,探討特定的音樂事像,必須將其納入特定的時間與空間語境之中,才能對音樂背景、節奏韻律、歌詞曲調等方面進行整體觀照,以找出其藝術形成的特殊規律,感受其被人民賦予的內在含義及內在審美經驗。

“口傳音樂,是指口頭編創,口頭表演,口頭傳播,口頭傳承的音樂,是蒙古族傳統音樂的基本特征……”口傳性的研究在于表演,從表演過程中產生文本,而表演與產生文本的過程,又被限定在微觀與宏觀語境之下。在整個音樂事像中,重點不在于“表演”,而是在“表演中的創作”,[其書面文本是靜態的,它只是將音樂符號記錄下來,是一種固定的文本。

口傳文本是動態的,流動的,它的主要傳播方式是人,所以在表演過程中會根據人的內外變化而變化,事物是運動變化著的,不同的演奏藝人在不同的階段,不同的語境所演奏的曲調不盡相同,而同樣的演奏家在不同的語境之中所演奏的曲目也有差異,其基本結構模式一樣。

但每一個文本都有差異,分別體現在不同的地方,這些文本沒有固定的標準,因為文本是表演者在表演過程中產生的,所以每一次表演都生成新的文本,這樣變化的因素主要在于人和表演語境,根據人的心理,身體,現場情緒狀態,活動背景等各個方面的不同,每一次的展示也都不同,同一個人在不同的階段也會有不一樣的狀態。當然,我們所記錄的一首樂曲也不能說就是一次演奏的固定文本,即便是把演奏的細節都記錄清楚,也會有遺漏的部分和帶著個人色彩的呈現,這是民間音樂的特征,也是民間音樂的味道所在。

為了真正做到“論所有理,理所有據”,筆者深入內蒙古自治區通遼市科爾沁左翼中旗,以民歌《韓秀英》為例,進行了深入細致的田野調查,現場采風實錄了四次當地民間藝人演奏民歌《韓秀英》的情況,并以此為研究基本材料,以蒙古族音樂研究的學者博特樂圖教授提出的“曲調框架”與“曲調”這一概念為切入點,結合四次演奏文本進行分析。

本文的主要研究目的,就是結合田野調查材料,探討分析同樣的演奏者(民間藝人),在不同的語境下所演奏的同樣的曲目及不同的演奏者在不同的語境下演奏同一首曲目會出現怎樣的直觀樂感效果?同時還兼顧分析一下民歌器樂化的過程,究竟呈現出一個怎樣的景。試圖對東蒙合奏的即興性研究作進一步的解讀,探尋東蒙合奏中的演奏規律,將文本置于特定的語境下進行分析。以變化的“人”為主要對象,在人與人的相互交往過程中從民間音樂的角度去闡釋東蒙合奏即興的建構過程。提出為什么即使有很多的變奏部分,有很多音,甚至完全不相同,我們還是能一下就聽出是《韓秀英》的曲調?民間藝術家又是如何建構自己的“曲調思維框架”?在這些“變”中,又有哪些“不變”的元素等問題的追問。

二、從“文本”到“這一文本”

(一)同一個演奏者在不同語境中演奏同一首樂曲

下面是筆者兩次深入內蒙古自治區通遼市科爾沁左翼中旗寶龍山鎮,進行田野調查,實地采風當地民間藝人演奏《韓秀英》的情況,節選的譜例為筆者記譜。

第一次田野考察的對象,是民間藝人、四胡演奏家王六十三,他是內蒙古自治區通遼市科爾沁左翼中旗寶龍山鎮人,訪談的地點就在內蒙古自治區通遼市科爾沁左翼中旗寶龍山鎮萬港大酒店里,采訪的時間是2018 年4 月5 日上午,當時演奏民歌《韓秀英》所使用的樂器是四胡。

第二次訪談的對象,也是科爾沁左翼中旗的民間藝人王六十三,訪談的地點,改在內蒙古自治區通遼市科爾沁左翼中旗寶龍山鎮四胡藝人王六十三的家中(見右圖,圖1,拍攝內容:民間四胡藝人王六十三演奏《韓秀英》。拍攝時間:2018 年6 月10 日下午。拍攝地點:科爾沁左翼中旗寶龍山鎮王六十三家中。拍攝者:劉雅麗),時間是2018 年6 月10日下午,用四胡演奏的曲目,也是民歌《韓秀英》。

圖1

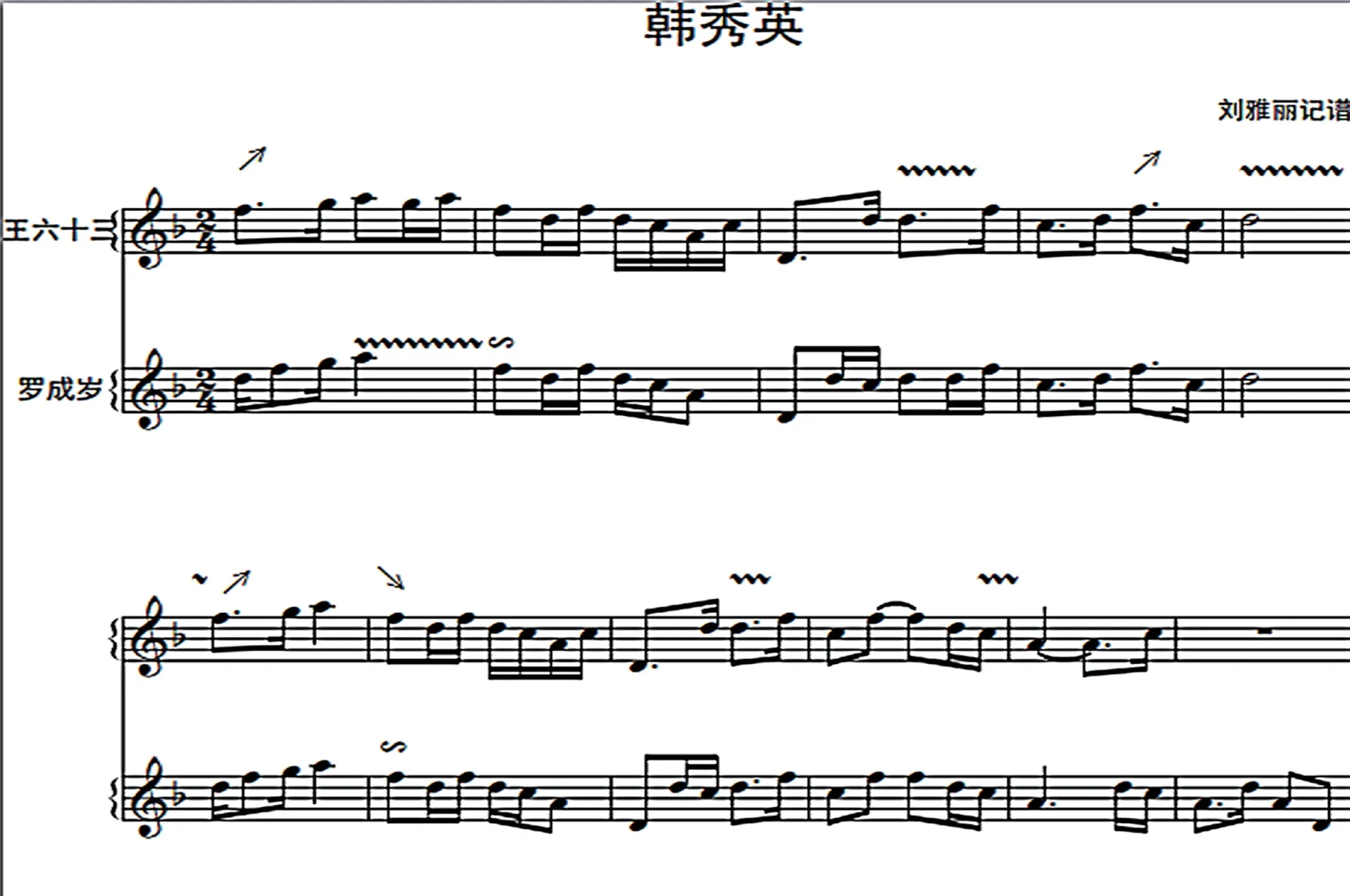

譜例1

下面的譜例1,是筆者實地觀摩民間四胡藝人王六十三兩次演奏民歌《韓秀英》記譜的片段。

之所以選取《韓秀英》為例,是因為這首東蒙民歌,家喻戶曉,耳熟能詳。從原來的民歌,發展出了純器樂曲的形式,是東蒙合奏樂曲中最典型的代表作之一。民間四胡藝人王六十三兩次演奏的《韓秀英》,都是A 羽調式,共兩個樂段,以5 小節為一個樂句,4 句體方整性結構,第二樂段是第一樂段的重復再現,但是這樣的“重復”也不是完全相同的,會有一定的變化,主要變化是在樂句的小節銜接處和最后兩個樂句部分。

從記錄的兩段樂譜中,可以發現,四胡演奏藝人王六十三在兩種不同的語境當中,都演奏的是民歌器樂曲《韓秀英》,但是兩次演奏所形成的曲調演奏文本確是有所不同。

當筆者第一次聽到不同版本的《韓秀英》,還以為是中間穿插了一首別的曲目,由此產生了疑惑,為什么同樣是一首曲子,卻聽出了不同的感受?于是將兩首曲目高音四胡記譜的譜例部分,放在一起比較后發現:第一二樂句旋律走向,總體一致,10 小節中共有5 處,在骨干音上,進行四度以內的級進和跳進修飾。第一小節的骨干音,是“la”,譜例中四胡1,用低二度級進“sol-la”來修飾“la”;譜例中四胡2,用高三度跳進“dol”來修飾“la”。

第4 小節的骨干音,是“fa”,譜例中四胡1,用低四度跳進“do”來修飾“fa”;譜例中四胡2,用高二度級進“sol-la”來修飾“fa”。

第6 小節的骨干音,是“la”,譜例中四胡1,沒有修飾;譜例中四胡2,用低二度級進“sol-la”來修飾“la”。

第10 小節的骨干音,是“la”,譜例中四胡1,用高三級跳進“dol”來修飾“la”。

還需注意的是,在民間演奏法中,喜歡將八度音,高音低拉,或者是低音高拉,在譜例中第8 小節的“re”,就出現了這樣的演奏方式,譜例中四胡1 的“re”,是低音,譜例中四胡2 的“re”,是高音,使兩次演奏,出現了不同的效果。

在譜例中,同音不同時值的情況,也經常出現,譜例中第3 小節的四胡1 中的4 個音符,是附點節奏,而譜例中四胡2 中的四個音符,是時值均等的8 分音符,雖然音符相同,但是聽上去的效果確是各有千秋。

譜例中第11~第17 小節第二次的演奏文本,較第一次的演奏文本,旋律起伏較大,音符不同,音響效果亦有所差異。所以,使筆者產生了感覺是在聽兩首不同樂曲的聽覺感受,即從18 小節開始和第一次演奏文本一致到結束。

從“專業”的角度來講,樂曲在演奏過程中加入了一些技巧和方法,無論是骨干音上的修飾,還是同音高低音拉,使得樂曲每一次的演奏,都萬變不離其宗,但是,民間藝人并不會刻意地去加入這些技巧與方法,也不會刻意地去學習和模仿,他們只是隨心即興處理。這些歸納是總結,只是按照我們的理解去賦予的。他們通過對于蒙古族民間傳統樂曲的演奏實踐和常年積累,形成自己獨特的“曲調框架”思維,并造就出來千千萬萬的“曲調”來,盡管民間藝人王六十三兩次拉的都是《韓秀英》,但他本人在不同的語境下所拉的曲目也是大同小異的,無論聽上去的效果是什么樣的,“這一首”《韓秀英》始終是東蒙民歌《韓秀英》。

(二)不同的演奏者在不同語境中演奏同一首樂曲

考察不同演奏者在不同語境中演奏同一首樂曲的情況,也是在田野調查的實地采風錄制中完成的。一次采風的對象,同上面一樣,是在內蒙古自治區通遼市科爾沁左翼中旗寶龍山鎮生活的民間四胡藝人王六十三,采風也是在他的家中。時間是2018 年6 月10 日。另一次采風的對象是民間藝人羅成歲,采訪的時間是2018 年8 月16日,這次田野調查采風的地點,是在內蒙古自治區通遼市科爾沁左翼中旗寶龍山鎮后瑪尼吐廟東另一位民間藝人烏力吉白已的家中。民間藝人羅成歲用蒙古四胡演奏了民歌《韓秀英》。

下面的譜例2,是筆者實地觀摩民間四胡藝人王六十三和另一位民間藝人羅成歲分別演奏民歌《韓秀英》,由筆者記譜的片段。

譜例2

以上的兩段記譜節選,來自于不同的兩位民間藝人王六十三和羅成歲。王六十三演奏的時間為1 分鐘12 秒,共有40 小節;羅成歲演奏的時間,則是3 分鐘30 秒,時長比前者多一倍,有68 小節。

筆者將兩份樂譜做了橫向對比后發現,雖然兩次的記譜文本時長不同,但旋律走向基本一致,只是在二、三樂句銜接之間,民間藝人羅成歲演奏的文本,較王六十三演奏的文本,多一至兩小節的加花演奏。

在技法的運用上,民間藝人王六十三的演奏,更偏向于顫音的技巧,記譜選段中就出現了九次顫音;而民間藝人羅成歲的演奏(見下圖,圖2,拍攝內容:四胡民間藝人羅成歲在演奏《韓秀英》。拍攝時間:2018 年8 月16 日晚。拍攝地點:內蒙古自治區通遼市科爾沁左翼中旗寶龍山鎮后瑪尼吐廟東另一位民間藝人烏力吉白已的家中。攝影:劉雅麗),則偏向于滑音技巧,共出現8 次。從音符來說,王六十三經常在樂句之間使用二分音符或者是四分音符拉長音,給人造成聽覺上的“留白”;羅成歲四胡演奏展現的音符更多,更飽滿,把每個小節都填充滿,有連貫感。

圖2

從節奏上來說,王六十三以附點后16 分音符、后16 音符、和16 分音符三種節奏型為主;羅成歲則使用后16 分音符,前16 分音符,附點后16音符,16 分音符,8 分音符,4 分音符,小切分音符共7 種節奏型,花樣繁多。

民間藝人個體的差異,造成了兩位不同的思維與風格,他們的成長環境、所學來源、掌握曲目、方法技巧等等,都有著自己獨特的標志與規律,這是在長期自我磨練和與伙伴合奏的的默契及各種外在因素造的混合作用下形成的,表現在曲調文本上,就呈現出各異的特色,但最終樂曲指向依舊是東蒙民歌《韓秀英》的基本旋律和曲調。

(三)民歌器樂化問題

對于民歌器樂化問題的認識,也是在實地的田野調查中比較發現的。

2018 年4 月5 日,筆者在內蒙古自治區通遼市科左中旗寶龍山鎮萬港大酒店中,采訪了當地的民歌手韓革命,同時采訪的還有民間藝人羅成歲,他們兩位一個拉四胡,一個演唱,都是選定的東蒙民歌《韓秀英》。

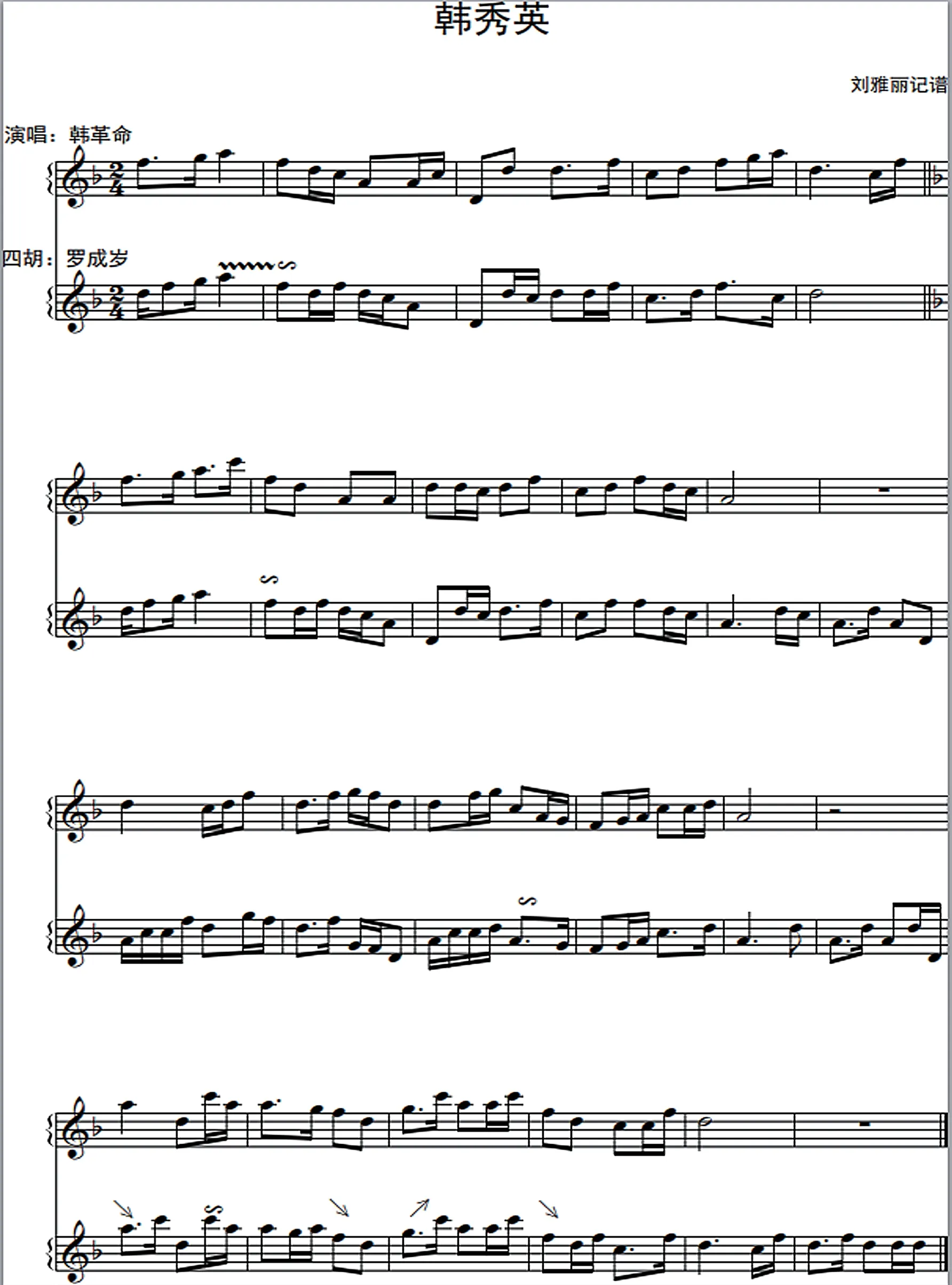

下面的譜例3,是筆者實地觀摩民間歌手韓革命和四胡藝人演唱、演奏民歌《韓秀英》記譜的片段。

這是一次民歌演唱的文本,在東蒙民歌的器樂曲中,包括三種演奏曲目:民間器樂曲;民歌化的器樂曲以及漢族曲目。其中數量最多,大家最喜愛的當屬民歌器樂化曲目,朗朗上口,耳熟能詳,而民歌是如何過渡成器樂曲?他們的特點有哪些?為什么人們會喜愛這樣的形式?這些問題的提出引起筆者深思。圖例中這一首民歌的演唱也只是一次演唱的文本,即使在書上找到了《韓秀英》的民歌與演奏版本,那也是當時所生成的當時的文本,所以筆者暫時用這一次記錄的民歌“文本”來觀察是這一首民歌如何過渡到器樂曲的“這一文本”。

首先,樂器給歌曲的伴奏基本上是隨腔伴奏,與人聲的音符是一致的,只是人聲達不到樂器的高度,所以在演唱過程中會做一些調整(見下圖,圖3,東蒙合奏手們給圖中男性站立著韓革命演唱的民歌進行伴奏。拍攝時間:2018 年4 月5日晚。拍攝地點:內蒙古自治區通遼市科爾沁左翼中旗寶龍山鎮萬港大酒店。拍攝者:劉雅麗)。從這一譜例中可以看到,器樂曲給人最直觀的印象是比民歌速度更快、音符多而密,由少變多,由簡單變復雜,給人一種應接不暇的感受。

圖3

其次,因為器樂曲節奏的多樣化,使音樂聽覺上更加活潑,豐富。其中最突出的是十六分音符的使用,在歌曲中并沒有使用這樣的節奏型。

再次,歌曲更多的是突出歌詞的部分,器樂曲是根據樂器的性能與特點呈現樂器的特色,在銜接樂句和銜接小節處,器樂曲會比歌曲變化更多,靈活性較大,有時也會表達出只屬于個人特色的炫技部分。

四句體結構是蒙古族音樂的特色,無論是在民歌,還是器樂曲中,都大量使用,在歌曲文本中,伴奏部分加了六小節引子,之后是四個方整性樂句,然后有六小節尾聲;而在器樂曲的這一文本中則是四個樂句重復在現兩至三遍。他們的外在形態看上去可能不一樣,但實際上是有一個主要的核心架構在里面,經過藝人們的不斷填充,變成他們每個人的“這一文本”形式。

三、傳統的積累

蒙古族民歌的特點是,“每一首口傳作品的所有唱詞都是在同一個曲調框架上演唱的。”同理,筆者也將這一概念運用到合奏曲上,如果沒有唱詞,是否只有“一種可供遵循的曲調思維框架”供參照?例如《韓秀英》每一位藝人,每一次的演奏都生成新的“文本形態”,這些文本不可復制,具有唯一性,獨特性。傳承分為“書承”和“口承”兩種方式,我們平日所看的書,文字,都是固定不變的,只需照本學習即可,幾乎不用動腦,思考,這樣學出來的知識具有統一性,權威性,但是相對刻板了些,是僵化的,而民間的傳承,確是看似平平無奇之下,蘊藏著很深刻的思想,學一段樂曲容易,但是要把一段樂曲變成一種思維結構,從而靈活運用是不容易的。“曲調框架”并不是某一種固定的結構,而是一種演奏者背后的思維,民間藝人是如何積累這樣的思維,而又如何在這種思維上構建自己的曲調的?這個問題值得我們深思。

跟隨著名四胡大師孫良學習多年的白金山,給筆者講述過(見圖4,圖片內容:筆者對民間四胡樂手白金山的田野訪談。拍攝時間:2019 年10月21 日晚。拍攝地點:內蒙古自治區首府呼和浩特市民間四胡樂手白金山家中。攝影:劉雅麗):

圖4

我八歲就開始學習四胡了,那個時候是愛好,還在上學,受到周圍環境的影響,有很多的演奏的,說書的,從小聽這些,很喜歡,所以從小時候就開始學習了,一開始是和我父親學的,我父親也是一位說書藝人,有家庭影響,但是我不是專門干這個的,只是業余愛好,當兵以后,復原到地方聽說過孫老,通過別人介紹認識,就拜師學藝了,每天下班時候路過他們家學習,老爺子給拉幾個曲子,我主要就聽,特別喜歡。孫良把所有的東北民歌在原來的基礎上升華,不是原來那個曲子了,但是無論誰聽,這個民歌都能聽懂,這個是什么民歌,但是和原來的老百姓唱的那種樸素的味道都變了,舉個例子《韓秀英》,現在《十五的月亮》是完全照搬下來的,孫老和民間很多藝人在一起玩,就變成不是這樣的了,如果用譜子記下來,這兩首不是一個曲子,是完全不一樣的,兩種民歌的感覺,但是孫老改編的這個曲子老百姓都接受了,這是民歌器樂化最典型的例子,還有一個就是經過改編的所有民歌演奏出來老百姓一聽,比原來人們唱的還好聽,我就問,您怎么想起來把古老的民歌唱法改變了,變了以后也這么好聽,他說舉個例子,人都是原來那個人,民歌都是原來的那個民歌,但是穿的衣服不一樣了,不是以前那個不好看的衣服,現在的衣服都是很好看的,流行的。穿再好看的衣服人是變不了的,古老的民歌也是一樣,一穿衣服給人的視覺和聽覺感就不一樣了,就變美了,好聽。這些都是孫老的特點,指法弓法,還加進去了許多其他的因素,使古老的科爾沁民歌都穿了新衣服,民歌化完全

器樂化,這是他最顯著的特點。

民間四胡樂手白金山,在早年是聽著父親和村里其他藝人的音樂長大的,在這樣耳濡目染的生活環境的熏陶下,自然而然的就拉上了四胡,更因為他有卓越的天賦和后來名師的指導,使他的音樂更上一層樓,這些點點滴滴的因素,沉積在他的腦海里,血液中,成為了他身體里的一部分,運用起來自如流暢,同時,學習到孫良老師的精髓,他能夠很自然的在傳統民歌曲的基礎上加一些其他樂種的特點,讓音樂“穿上新衣服”。而藝人們又是怎樣從曲調框架到曲調的過程中進行“變化”的?這樣的“變化”是隨意的嗎?

表演者在表演過程中從頭腦中的曲調框架生成曲調的時候進行變化,他們之間的相互關系變化的很微妙,變化的因素也來自兩方面,一方面是自身的變化,受著自身情緒、性格等方面的影響,另一方面因為變化是在表演過程中,所以取決于語境的變化,例如現場觀眾的歡呼、掌聲,都可能會帶給演奏者多樣的反饋,從而使演奏者有不一樣的現場表達,在互動過程中完成了一次演奏。

在整個音樂發生過程中,對于表演者來說,首先是他是否具有相應的知識技能,將頭腦中的思想與概念順利的表達出來,傳達給觀眾。蒙古族人更注重音樂的表達語境,因為他們將音樂作為一種溝通方式,人與人之間的交際,民俗儀式上的活動,這樣的民族創作出來的傳統優秀作品是集體智慧的結晶,但表演卻又是通過個人來呈現的,會在演出的過程中不斷的創造以及變化,所以說一方面,表演要遵守傳統的規則與定律,不能逾越,另一方面,在傳統的基礎上,又不斷推動個人的表演的變化,在變化中不斷的演進。傳統音樂是帶有厚重的歷史感的一種積累,包含了歷代人的心血,傳承下來的不僅僅是物質文化資料,還有精神的共鳴,與祖先的聯系,所以傳統不僅僅是時間上的意義,更多的是空間上的意義,只有當傳統積累到了一定程度,在頭腦中形成自己的規律,才有賦予更多的變化的力量。“凡是保存下來的傳統音樂都是靠群眾基礎,靠愛好者,靠人民群眾尊重文化傳統,熱愛本國、本鄉、本土的東西,靠精神上的維系,靠民族的內聚力這么傳下來的。”

四、結 語

“即興”是科爾沁民間音樂表演中最為重要的特點之一,個體的不同決定了即興的多樣性。而個體每一次的表演也會受到諸多因素的影響,從而產生多樣的文本形態。從樂譜中可以發現,盡管文本是多樣的,但其核心的結構不變,表演者在每一首樂曲的“曲調框架”之上,建構著自己的“曲調”。他們的演奏、演唱基于一定的故事情節或固定片段,具有很高的程式性,而如何將不同的情節或片段組合在一起,加入自己的理解和感悟,需要高超的記憶力和靈活的即興能力。表演要遵守傳統的規則與定律,在傳統的基礎上,不斷推動個人表演的變化,在變化中不斷的演進。而只有當傳統積累到了一定程度,在頭腦中形成自己的規律,才有賦予更多的變化的力量。

積累來源于自身的生活經驗與學習,表演者需要經過大量積累的過程,才能將各種元素運用自如,通過時間的冶煉,一代代人傳承下來,在這樣歷時性的傳承當中,每個人都以自己的方式或多或少改變了一些,成為即時性的藝術。本文以翔實的田野調查為根基,重在分析蒙古族民樂合奏中“即興”的個人特點與意義,探討了從“曲調框架”到“曲調”的過程與背后的原因。在口傳世界中,“即興”無處不在,其中多變的因素體現了民間音樂的味道,也是民間音樂的“精髓”所在。

①講述人:民間四胡樂手白金山,男,蒙古族,科左中旗人。采訪時間:2019 年10 月21 日。采訪者:劉雅麗。