文化記憶嵌入鄉村振興的路徑與跨界實踐

鄭 燕

(山東財經大學 文學與新聞傳播學院, 山東 濟南 250014)

隨著全球化、工業化與城鎮化的推進,村落邊緣化與同質化現象嚴重。對鄉村文化記憶的研究是傳統文化研究的一部分,更是將文化記憶轉變為鄉村文化振興的重要落腳點。村落這一自然空間通過一代代人生活與情感的疊加變成了情感場所,山川形勝、建筑地名、道巷閭里以各種形式記錄或承載著當地的文化記憶。現代性消解鄉村記憶的同時也重構了鄉村記憶,鄉村的記憶力量、記憶主體與記憶場所變換沉浮,重拾鄉村文化記憶的碎片,重塑文化地景與記憶場所,對于重新認知鄉土社會、推動鄉村振興具有深刻的理論與現實意義。

一、村落、文化記憶與鄉村振興

村落是我國社會最基本單元,其空間形態、表現形式蘊涵著豐富的歷史文化信息,是我國傳統文化及其思想建構的基礎和根植的土壤。村落的道巷閭里、胡同宅院、山水田園以及人們的生活習俗與生產技藝借由人們的經驗、情感和記憶組成了獨有的“文化景觀”,成為“陳列在大地上的遺產”。

村落作為民族文化起伏興衰的記憶場,既形塑了過去又影響著未來。2020年中國大陸自然村為236.3萬個,比2010年(273萬個)減少36.7萬個;2000年(353.7萬個)至2010年這十年減少80.7萬個村落。現存236萬個村落情況也各不相同,有的村落由于自然條件、歷史傳統、人口結構等因素空心化嚴重,既不具備鄉村振興的人才、也不具備產業發展的自然資源,衰敗或消亡是歷史的必然;還有部分村落自然條件、文化要素、交通條件良好,大部分村民還在這塊土地上生活,這是如今現存村落的主體,在鄉村振興中可以因勢利導做好村落基礎設施建設,滿足當地村民的生產生活,對豐富的文化遺存做好保護與展示,發展傳統農業與旅游產業相結合的鄉村振興模式;還有部分村落原有生產生活方式的匹配狀態逐漸瓦解,村民與土地的依附關系日漸疏遠,村落原有的功能發生了改變,外來人口逐漸增多,人口結構變得多元,這類村落集中在城市邊緣,最容易通過產業與行業振興實現鄉村振興。

鄉村衰退成為全球性的問題,工業革命、城市化改變了傳統農業社會結構,“農村人口外流也帶來外流地區的衰落,素質最好的人員出走,社會僵化,農業固守成規,農民帶著懷舊的憂傷情緒回顧失去的往昔”,重新發現鄉村價值,推進鄉村振興成為時代賦予的使命。截至2020年11月,我國鄉村常住人口50979萬人,占全國總人口的36.11%,即使進城的 2.856 億農民工也還要依托農村和農業,因為他們的父母或子女還在農村,一旦進城失敗,仍要返回農村,所以,實現鄉村振興成為時代賦予我們的歷史使命。2022年中央一號文件再次重申推動鄉村振興要“加強農耕文化傳承保護,推進非物質文化遺產和重要農業文化遺產保護利用”。保留鄉村的地域特征和鄉土特色,有個很重要的前提就是需要重新梳理鄉村文化記憶、挖掘文化遺產,評估它們對當今社會的價值和意義。

文化記憶為鄉村振興提供了一個認識、理解與反思鄉土社會的視角。“在人類生活的文化定向中,記憶是一種巨大的力量”,二十世紀初,社會科學領域對人類記憶的認識從個體主義立場轉向了文化與歷史的學術研究立場,涂爾干和哈布瓦赫是社會學領域早期記憶研究的代表。在哈布瓦赫看來,各種社會組織、階層、家庭、宗教等群體都擁有各自的集體記憶,當下性與建構性是集體記憶的重要尺度。而揚·阿斯曼則對哈布瓦赫的“集體記憶”概念進行了細化,提出文化記憶概念,他認為文化記憶是不同歷史時期滲透在人們的日常生產生活、景觀場所和行為方式上全部知識的總概念,這些知識內化為文化成為社會運行的行為規范和倫理尺度。哈拉爾德·韋爾策總結哈布瓦赫與揚·阿斯曼的記憶研究,認為互動溝通是記憶的主要方式,“它系于活著的經驗承載者和交流者們的存在,因而大約延續八十年即三四代人之久。”鄉村的文化記憶是由村落歷史、神話傳說與生產生活經驗互構而成,以文字、圖片、檔案資料、行為模式(禮儀、紀念儀式等)中儲存知識的形式存在,它與村民的生活體驗世代疊加形成價值觀念,以某種具體的形式支配村民的行動,形成鄉土社會的文明秩序。“不同的時代和輩分之間共有知識如果丟失的話,他們之間的對話將會斷裂,”鄉村基本生產生活秩序也會難以維系。

對村落的文化記憶進行系統的挖掘、梳理和描繪,不只是鄉村文化的展現,更是為這一地區的村落景觀修復、鄉村治理和現代化鄉村建設提供地域文化資源和發展驅動力,對于塑造一個地方的形象具有重要的意義。“記憶不僅溝通個人與社會,而且本身具有的歷史性清晰地展示鄉土世界的過去、現在和將來。它投向將來,并構成現在的在場。”農業農村現代化要立足鄉村地域特征,保留優秀傳統鄉土文化的同時發掘鄉村多元價值,促進傳統農耕文化與現代文明融合發展,所以,文化記憶也需要在變動的社會框架內適應時代的新內涵與新形式批判性地繼承與發展,一方面要得到村民的認可與接受,另一方面也要與時代的價值觀相洽。所以,通過鄉村文化記憶研究,鄉村文化的豐富性會有較大的機會被呈現出來,從而使鄉村在重煥生機的道路上有更多發展機會。

二、文化記憶嵌入鄉村振興的現實路徑

村落豐富的歷史文化信息蘊含在歷史典籍、文物遺存、儀式慶典、日常生活、村規民約、民間藝術等各類物質與非物質文化遺存中。相對于經典文獻和出土文物,村落所承載的記憶信息更鮮活,它不僅記錄著村落的起伏興衰,還承載著豐富的社會記憶、民族及地域文化信息,是我們認知農耕文明、傳承中華文化的典型記憶場。在鄉村振興過程中,將村落的現實情況進行分類統計,通過文化記憶重新認知與評價鄉村資源,找尋并建立記憶場所,使鄉村社會重現生機當是鄉村振興的應有之義。

(一)“記憶在地化”是文化記憶參與鄉村振興的出發點

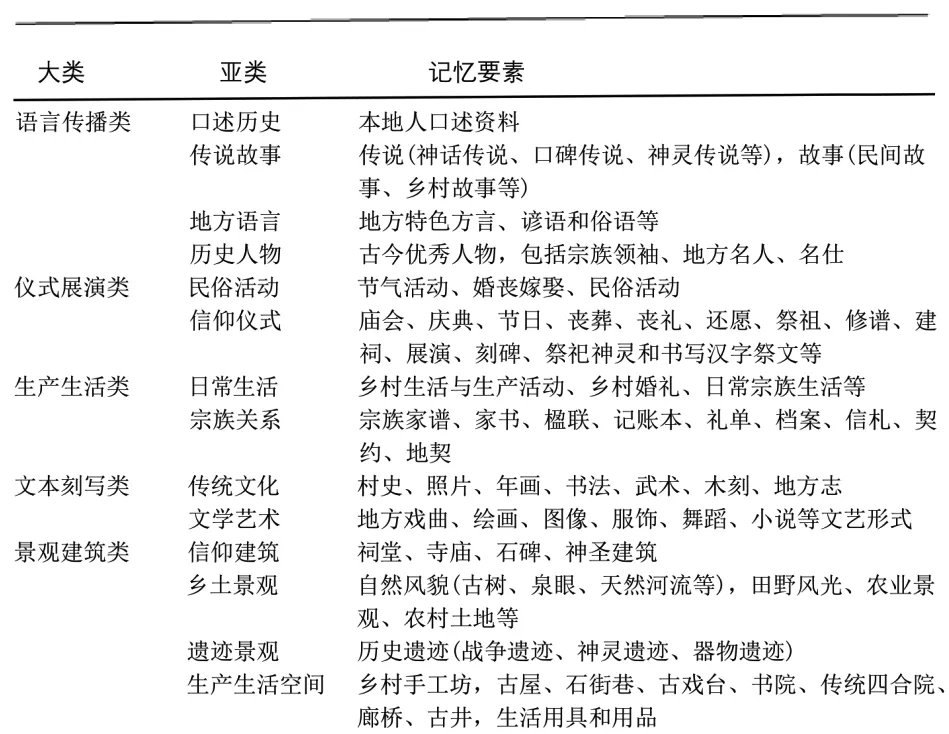

圖1 傳統村落文化記憶要素構成

文化是鄉村的精神底色。記憶在地化是讓“文化”與“地方”相遇、對話的過程,是弄清文化以什么樣的形式經年累月后仍保持本色的過程。通過記憶“聆聽過去傳來的聲音”,更好地指引現代化鄉村建設,為講好新時代“鄉村故事”提供文化與思想的助力,這是文化記憶參與鄉村振興的出發點。

鄉村記憶是生活在這片土地上的村民通過語言文字、建筑空間、手工技藝等媒介符號疊加累積形成的記憶,“不僅強調主體對鄉村空間的田園風光、歷史建筑、文化遺產、民風民俗等自然與人文地理要素的歷史記憶,更注重記憶形成過程中的社會環境因素影響和空間映射。”記憶的載體既包含物質層面的山川河流、田園房舍、巷道鄰里等,又包括非物質層面的詩歌、典籍、制度以及儀式。依據記憶的形式和記憶要素的構成,將鄉村記憶類型劃分為語言傳播類、儀式展演類、生產生活類、文本刻寫類、景觀建筑類(如圖1)。

村落依據文化記憶要素類型建立傳統村落文化譜系,使之成為強有力的記憶容器。比如山東鄒城擁有千年歷史的上九村,在記憶活化鄉村的過程中,首先將生活空間(明清時期石頭建成的街巷、石質住宅院落、老學堂、古戲臺、老廊橋、作坊店鋪)、信仰空間(玄帝觀、爺娘廟)、文化傳說(梁祝結拜地、秦皇故道)、名人故居(蕭進士院、六合院等)存在于文字檔案、藝術作品、民間故事里的記憶整理挖掘,通過旅游活化記憶使上九山村煥發新的生機。章丘三德范村突出“巷道文化”的記憶特征,石子口則以“長城村落”記憶為主,將歷史事件、人物、記憶、傳說等精神層面的東西,進行視覺化的在地敘事,使其成為書寫在大地上的遺產。記憶是生活的肌理和意義,“記憶在地化”作為一種新的書寫和表征方式,不僅能夠將在地文化存留、保護,還能將部分文獻記載、口述歷史、真實故事或者虛構傳說通過技術實現“情景再現”,使人們獲得實實在在的場所寄托。

(二)空間記憶與地景再造是重塑鄉村記憶場的過程

地理和社會空間作為文化記憶的重要容器不容忽視,“記憶在地化”是歷史文化與“地方”對話的過程,而空間記憶與場景再造是將“記憶”變成可落地、可物化的切入點,是重塑鄉村記憶場的過程,也是“文化地景”書寫的過程。

村落的地理與社會空間是世代生活在這里的村民記憶的重要載體,人們通過長期交往形成社會禮儀規范、風俗習慣與價值取向,在村落這一場域內村民的體化實踐與刻寫實踐交融疊加留下豐富又鮮活的“地景”,如街巷、院落、祠堂、寺廟、廊橋、碑刻、古井、老樹等既是村落文化記憶的載體又是在地的“文化景觀”。美國地理學家卡爾·索爾認為地景是文化最清楚的表達,他強調文化的能動性,自然環境只是文化展演的舞臺或者素材,文化地景是文化作用于自然環境呈現出來的結果,“當外來文化介入后,文化地景將再度獲得新活力,一個新的地景將疊置到舊有地景的殘骸上。”

文化地景的建設不僅將記憶物化,還將產業、生活與地方陳列及展示結合,是文化記憶參與鄉村振興的積極實踐。檔案館、博物館、宗祠廟宇等空間因象征性光環賦予其上而成為記憶的場所。我國很多地方在探索鄉村記憶實踐模式的時候往往是通過建設農村文化禮堂、鄉村記憶博物館、紀念館等形式將具有地域文化特色和時代象征的“刻寫記憶”放到這些公共空間,有的村落試圖通過重修宗祠廟宇喚起人們對宗族、地緣、傳統禮俗的記憶,重塑人們符合時代要求又帶有傳統印記的文化信仰和價值觀;而儀式慶典、周年紀念、地方戲曲、手工技藝等因其禮法秩序、教育教化、生存生活等作用而成為功能性記憶場;還有一種記憶的方式就是“鄉村生活史”,鄉村過去的生產生活通過圖文刻寫、當前的生產生活通過“體化記憶”的方式進行代際傳遞,對于村民來說他們最普通的日常生活場景通過原生態展示成為游客難得的體驗,比如我國云南麗江瀘沽湖摩梭人的日常生活成為游客難忘的體驗,韓國安東河回村因其完全保留了李朝時期住宅式樣和村落形態,通過記憶再現了“河回假面舞”、發展了“河回假面”產業,河回村成為韓國傳統生活“活著的記憶”。

在城市化與現代化并行的今天,文化振興應是鄉村振興的應有之意,重建鄉村記憶場,“讓死者不朽,讓無形的東西有形化,將意義的最大值鎖定在最小的標記中,將這些東西變得引人入勝。”文化記憶通過空間、儀式以及身體的在場溝通過去與未來,同時為鄉村文化產業振興提供資源。記憶載于符號、空間、儀式、器物乃至身體之中,這些具象之物構建了鄉村記憶場,千百年來逐步疊加淘洗形成各具特色的地域文化。

(三)記憶的數字化表達是鄉村文化資源活化利用的途徑

數字化是鄉村經濟發展的新方向,是我國農業農村現代化和全面鄉村振興工作的重點。2021年中國農產品網絡零售額為4221億元,同比增長25.4%,中國生態旅游游客量為20.93億人次,同比增長超過12%。借助社交媒體平臺,依托當地特色資源打造鄉村IP,鄉村文創、特產美食、生態觀光等體驗類項目逐漸走紅,鄉村數字經濟的潛力快速釋放。

多元文化記憶為鄉村數字文化產業的發展提供豐富的特色資源。在鄉村振興的過程中,對具有歷史與文化價值的村落實施數字記憶工程:首先是資源的數字化,全國范圍內進行傳統村落數字庫建設,對村落的基本要素、各級各類文物點、有價值的文化資源進行數字化統計、存儲,這類信息性保存屬于“記錄性”生產,能夠在避免破壞風險的同時還能讓觀者進行虛擬體驗;其次是傳統技藝的數字化,對非物質文化遺產制作工藝進行數字化記憶,采集、成像、虛擬復原、場景再現等都是當今流行的記憶方式,如浙江南宋官窯博物館應用AR技術再現800年前的龍窯燒制場景;再次是場景的數字化,通過虛擬現實技術進行鄉村重要節慶儀式或者紀念場景的復原,通過沉浸式、交互性場景設置,使游客獲得穿越歷史的沉浸式體驗,如樂視平臺上線《清明上河圖》VR短片,觀眾可以在清明上河圖里穿越夢回繁華的汴京,也可以跟隨大英博物館3D動畫進入《秋林讀書圖》的山水畫卷中。對于身處現代化與城鎮化擠壓的村落而言,通過數字化記憶可以做到永記在案、活化利用、協同發展,使村落文化記憶真正得以活化。即使某些空心村落遺失在了時代的荒野,多少年過去,我們依然可以通過數字記憶重建它昔日的輝煌,或者在原有文化基因上創新其文化或社會功能,所以“探討記憶與鄉愁,既不是厚古薄今,亦不是無病呻吟,而是文化自信、城鄉復興的源泉。”

“文化遺產是文化記憶和集體記憶的產物,可以說,遺產本身就是一種記憶”,數字化時代的鄉村振興,無論是數字創意+產品模式、數字內容+傳播模式還是數字平臺+文旅模式,都是依托當地獨有的文化記憶與文化資源,通過數字創意激活文化元素,如故宮、陜西博物館、上海博物館等通過技術+數字文創方式,使無形的文化記憶與有形的文化遺產通過數字技術轉化為文創產品。鄉村記憶與村落遺產的活化還可以通過與旅游業的協同發展來實現,文化遺產如文字、風俗、傳說、歷史人物、手工技藝、民歌戲曲、舞蹈繪畫等藝術通過文化與技術創新的方式進行產業化開發,如陜西袁家村以傳統民俗和創意文化為核心進行多層次、跨業態IP產業化開發,將農家生活、民俗活動融入場景概念創新開發體驗類農耕文化產品,將雜耍、秦腔、皮影等民間藝術與關中特色建筑空間融合打造關中藝術產品,多元化、多業態打造“袁家村”這個鄉村文化旅游IP。還有西塘、烏鎮、西遞等自然資源和文化資源俱佳的古村落在第一輪的旅游開發中,各級政府動員社會資本參與村落遺產保護與產品開發,完成了作為旅游目的地建設,它們的文化內生力來自村落豐富的遺產資源,包括物質的、非物質的文化記憶。烏鎮顯然比其他地方更具創新性,它在完成了“留得住鄉愁”這一使命后謀求新的產業定位,緊抓互聯網和旅游業兩條主線,實現了從“水墨烏鎮”到“云上烏鎮”的轉型,從中國的一個旅游小鎮變為世界互聯網的烏鎮,烏鎮在把遺產資源轉化成旅游產品的同時更進一步謀得了產業的振興。

三、文化記憶嵌入鄉村振興的跨界實踐

從二十世紀三四十年代梁漱溟、晏陽初等知識分子進行的以社會改造與文化轉型為目標的鄉建運動,到二十一世紀初“全面建設小康社會”的新農村建設,再到現在全社會、各領域懷有極大熱情參與的鄉村振興,無論是知識分子發起還是政府主導的各種“鄉建”實踐,都嘗試運用不同模式參與到鄉村振興的潮流中。目前,從文化記憶視角嵌入鄉村振興的跨界實踐主要有兩種模式:一種是以藝術家、建筑師為主體的“藝術鄉建”模式;還有一種是以文化學者與地方政府合作,文化資源調查與研究先行,文化地景再造與鄉村旅游開發協同共生模式。

在鄉村振興的時代背景下,一批擁有田園夢想的藝術家走進鄉村,通過文化資源數字轉化、藝術啟蒙、現代生活觀念引入、產業開發等路徑,以期實現“對文明傳統的再追索及當下社會的再修復”。從碧山到許村,從青田、景邁山到沂源桃花島,歐寧、左靖、靳勒、渠巖等藝術家“實踐出一種能與地方文化生態、歷史文脈、權力網絡與信仰體系發生持續關系的語境和意識場”。他們首先從文化記憶視角梳理當地的自然景觀、建筑遺存、生產生活、人物故事、民俗信仰、文學藝術等歷史文化資源;再通過“藝術”方式將不同的文化元素和基因轉化為場景和故事,“在尊重鄉村在地傳統及村民訴求的基礎上,用情感融入和多主體互動的溫和方式建立情感共同體,使鄉村社會整體復蘇,以緩慢的方式修復鄉村完整的天地人神世界”。藝術家們在尊重地方性知識和文化記憶的基礎上,竭力保留村落原有的歷史記憶與文化元素,讓不同時代的文化痕跡和鄉村氣息在今天的生活中融匯共生,形塑當今的鄉村文化價值與社會形態,建立適合現代性的“鄉村共同體”。

除了藝術家外,還有部分文化學者走進鄉村,通過地方政府委托或項目合作的方式為美麗鄉村建設、歷史文化名村及鄉村旅游開展文化資源調查與文化記憶的整理,為村落的文化地景再造與鄉村旅游協同發展提供“文化底本”。比如中南大學、天津大學、中國人民大學等高校成立傳統村落保護與發展研究中心、文化振興鄉村研究中心,對村落的歷史文脈、資源環境、建筑營造、生產生活、文化教育、宗法禮制等物質與非物質文化遺產進行調查研究,建立遺產檔案、書寫鄉愁記憶,為當地村落保護與開發提供了詳實的文化史料與口述記憶。還有的學者如浙江大學跨文化研究所吳宗杰教授把村落振興看作是一場“地景文化”建設,他在浙江東塢山村文化遺產研究、青島青山村記憶研究以及長城村落遺產與歷史景觀研究中將“文化地景”概念貫穿始終,他認為“地景”并非自然實體,而是記憶實踐的結果。“一旦文化記憶在某個胡同角落、建筑物、山川、田野被在地化,這一地方就成為地景,成為可觀、可視的歷史足跡。”傳統村落包含豐富的不同時代留下來的文化碎片,文化資源的挖掘與記憶的整理就是著力收集這些記憶碎片,對空間與場所進行“文化地景”的深度再造,使這些具有文化屬性和地域特色的“地景”逐漸成為符合當今審美與消費的“網紅打卡地”,比如萊蕪臥云鋪景區一線五村,齊魯古商道、唐代古槐古井、宋代高山梯田、明清石屋石碑這些具有豐富歷史記憶的“文化地景”吸引著不少游客回歸鄉村,體味鄉愁,實現了文化地景再造與鄉村旅游協同發展的融合模式。

四、思考

我國兩百多萬個村落的自然、交通、歷史、文化資源各不相同,在鄉村振興過程中不可能等同視之。有些村落的湮滅是社會發展的必然,這片土地及土地上的人完成了他們的歷史使命與角色,土地用作他途,人口輾轉遷徙他處,記憶要么在歷史長河中湮滅要么存于數字化記憶空間,或許在某個合適的歷史節點能夠喚起一種新的角色,如日本越后妻有因為交通和落后的生產方式被年輕人拋棄,空心老齡化嚴重,但因其風景絕美的梯田和川端康成筆下的“雪國”吸引了眾多國際知名藝術家來此留下了大量優秀作品,二十年間逐漸成為世界級藝術村,我國類似的村落如北京宋莊、山西許村、山東沂源桃花島,它們用藝術拯救鄉村,修復人與土地的依存關系,成為鄉村振興的樣板;還有部分村落自然與歷史資源豐厚,生產與生活方式傳統,在鄉村振興中主要解決現代生活訴求與歷史文化傳統沖突的矛盾,所以首先要做的就是整理、挖掘這些村落的歷史脈絡、家族興衰、風土人情、技藝傳承,通過記憶喚醒、空間展示和資源活化的方式讓這些村落重煥生機,是與旅游產業結合開發鄉村旅游的最佳選擇;還有部分村落由于與城市相近,作為城市人財物的“蓄水池”,在產業互補中保持村落較好的交通、技術、經濟條件,有相對穩定的人口和較好的基礎設施,這些村落在鄉村振興中要起到產業振興的帶頭作用,這類村落需要喚醒的是傳統儀式、手工藝以及傳統產業的記憶,將傳統記憶與互聯網+結合,提升產業模式,帶動周邊村落以產業化模式共同發展。

鄉村振興首先是人的振興。在我國當前的基本制度設置中,一方面農民可以自由進城務工經商,也可以選擇進城安居生活; 另一方面國家為農民保留了返鄉退路,以備進城失敗的農民可以退回農村。可是,這些在城市打工多年逐漸老去的農民工是否還有體力和能力返鄉務農?那些跟著父母在城里長大的農村孩子是否有務農的能力和體力,是否還有“鄉愁”?鄉村恐怕已經成了他們“回不去的故鄉”,所以鄉村振興首先是人的振興,要解決他們“想回來”“能回來”的問題。在社會變遷過程中隨著時間和承載者產生并消失的交往記憶、始終擁有專職承載者負責其傳承的文化記憶融入民眾的生活與身體中,成為他們“身體在場”的記憶。遠離鄉村的人如何能獲取這種交往與文化的記憶并承擔傳承者的身份?失去了或者是從未有“鄉村記憶”的人如何能重拾對鄉村的熱情?這或許應該是我們在鄉村振興中需要冷靜思考的問題。

我們站在今天回溯過往,一方面是滿足社會自身的記錄歷程,更主要的是完成社會在文化和精神上的自我理解與完善。