環境類多邊條約中文譯本翻譯的方法論

——以兩項全球性國際水法公約為例

胡德勝

(重慶大學 法學院,重慶 400044)

立足于人類命運共同體的國際法治思想在習近平治國理政思想中具有重要地位。關于國際法對新時代中國的重要性,有學者進行了較深入研究,論證了中國妥善利用國際法能力的提高,不僅在于提出新概念、新理論,還需要觀念闡釋和主張辯護方面的充分精微論證能力。條約在國際法淵源中居于首要地位,當代多邊條約的極其重要性更是不言而喻。國際條約直接或者間接規定國家的權利或者義務,事關國家利益。構建人類命運共同體,需要堅持全球語義關照下的國家主義;倡導和推動國際法治,以條約為主體的良法是不可或缺的前提條件。然而,國內關于條約中文本及翻譯的研究不僅極少,而且缺乏方法論方面的,導致國際法實踐根基具有不穩定性。第二次世界大戰結束以來,特別是1990年代以來,隨著生態環境、自然資源、氣候變化等領域的全球性關切事項日益增多,聯合國大會根據《聯合國憲章》第13條第1款第1項關于“大會應當發動研究,并作成建議,以提倡國際法的逐漸發展與編纂”規定的要求,不斷組織和推動環境領域內有關事項國際條約或者公約的發展與編纂。經由聯合國大會等會議、機構或者機制,截至2020年12月31日已經訂立了52項全球性國際條約。然而,考察環境類全球性國際條約的中文文本,可以發現大多數的翻譯質量較差。質量堪憂的環境類全球性國際條約中文文本,不僅對于我國在生態環境領域提升話語權,構建人類命運共同體,做全球生態文明建設的重要參與者、貢獻者、引領者具有不利影響乃至產生障礙,而且會為我國在百年未有之大變局國際環境下的國際法律責任承擔留下嚴重隱患。

目前關于跨界水的全球性國際公約有兩項且都已經生效。它們是:1)聯合國歐洲經濟委員會組織訂立的1992年《跨界水道和國際湖泊保護與利用公約》(以下簡稱“1992年跨界水道公約”);2)聯合國大會組織訂立的1997年《國際水道非航行使用法公約》(以下簡稱“1997年國際水道法公約”)。由于其固有的重大缺陷以及許多特別是共享跨界水的重要大國(中國、俄羅斯、美國、加拿大、印度和土耳其等)的(事實上的)反對或者無締結意愿,后者“現在和未來的地位明顯很不確定”。目前,我國不是這兩項國際水法公約的締約國。在與我國共享跨界水體的國家中,越南是“1997年國際水道法公約”的締約國,俄羅斯和哈薩克斯坦是“1992年跨界水道公約”的締約國。然而,國內外學術界有呼吁我國(盡快)加入的聲音,特別是“1992年跨界水道公約”機構/機制不斷加強與我國政府、學術機構和學者的聯系,希望我國加入的愿望明顯。雖然國內有學者經全面分析和研究后主張我國(目前)不宜加入,而且我國政府似乎也沒有近期內加入它們的計劃,但是對這兩項公約進行科學研究,為我國是否加入以及加入或者不加入的對策提供科學決策參考,是學界的應然使命。

這兩項國際水法公約的正式和非正式中文譯本,分別譯自作為各自源語文本的英文文本。“1997年國際水道法公約”的正式英文譯本有兩個:一是第51屆聯合國大會1997年5月21日第A/RES/51/229決議《國際水道非航行使用法公約》英文文本的附件(下稱“1997年公約聯大決議英本”),二是聯合國條約數據庫中核正無誤文本(certified true copy,又譯“認證副本”)中的英文文本(下稱“1997年公約核正無誤英本”)。就法律效力而言,后者才是具有法律效力的英文文本。對比兩者,可以發現它們之間的差別是:1)對于序言第8段,后者將前者中的“Rio Declaration on Environment and Development”簡化為“Rio Declaration”;2)后者將前者中的一部分“the present convention”簡化為“this convention”或用“the convention”替代;3)對于公約訂立日期中具體月日,后者將前者于正常程序上需要后補而存在的缺失,根據實際情況補充為“this 21st day of May”;4)對于附件,后者將前者中的部分“arbitral tribunal”簡化為“tribunal”。因此,兩者之間的差別僅是立法技術上個別措辭表達上的差別,并無實質上的區別,而且對于翻譯為中文不應該有任何實質性影響。

“1997年國際水道法公約”的正式中文譯本有兩個:一是第51屆聯合國大會1997年5月21日第A/RES/51/229決議《國際水道非航行使用法公約》中文文本的附件(以下簡稱“1997年公約聯大決議譯本”),二是聯合國條約數據庫中核正無誤文本中的中文譯本(以下簡稱“1997年公約核正無誤譯本”)。“1997年國際水道法公約”非正式中文譯本中,學術文獻中使用較多的是水利部國際經濟技術合作交流中心組織編譯的中文譯本(以下簡稱“1997年公約交流中心譯本”);它主要是以1997年公約核正無誤譯本為基礎修改而成。“1992年跨界水道公約”沒有正式中文譯本,學術文獻中使用較多的是水利部國際經濟技術合作交流中心組織編譯的中文譯本(以下簡稱“1992年公約交流中心譯本”)。遺憾的是,這兩項國際水法公約的正式和非正式中文譯本都存在較為嚴重的缺陷(詳見正文有關分析和討論),不僅誤導了學術研究,而且一些學者據此提出的建議和對策或片面或錯誤,遠不能為黨和國家決策提供科學的理論和學術支撐。

有學者斷言,中國“法律翻譯學術研究尚缺乏一套規范、系統的指引與規制,這種規范與規制仍然任重道遠”。學者關于Incoterms譯法的研究,不僅可以例證這一斷言在國際貿易法律領域的正確性,還告訴人們錯誤翻譯的巨大不良影響以及糾錯的艱難。本文從方法論的視角,以這兩項國際水法公約的正式中文文本以及代表性非正式中文譯本為例,結合本文作者所譯這兩項全球性國際水法公約的中文譯本,就環境類多邊條約中文譯本的翻譯問題進行討論,以期能夠對提升環境類多邊條約的中文譯本質量有所促進,增進相應研究的科學基礎,服務于黨和國家決策的科學性。

一、方法論及方法的選擇和運用

“法律語言的生命與靈魂在于準確傳遞詞語背后的法律精神,使詞語背后承載的法律文化能夠從源語境移轉至目標語境,發揮同等功能。法律翻譯的核心正體現于法律語言的具體影響力。”對使用多種官方語言的法域來說,法律文本譯本的理想目標是將源語文本的作者(包括立法者和文本起草人)寫入文本的每一項意圖不折不扣地傳達給譯本的使用者,把源語文本中的所有質、量、型(風格和格式)信息都準確而充分地表達出來,使譯本和源語文本之間的信息盡可能完全對等;只有這樣,譯本才能發揮與源語文本相同的或者盡可能相同的功能,產生與后者相同的或者盡可能相同的效果。聯合國有關機關或其相關委員會、具體工作組在討論和起草多邊條約文本的過程中,實際上都是以英語作為源語工作語言。因此,除英文文本外,聯合國主持或者組織訂立的環境類多邊條約的其他語言(阿拉伯語、漢語、法語、俄語和西班牙語)正式文本的內容,幾乎都需要將英文文本作為源語文本,并據之進行翻譯。對作為聯合國安全理事會常任理事國的我國來說,特別需要符合或者接近法律文本譯本理想目標的合格中文譯本。合格的多邊條約中文譯本,一方面,可以確保聯合國主持或者組織訂立的一項多邊條約不因不同文本的內容存在差別而導致解釋上以及因之而導致適用上的爭端,讓它們真正地同等作準。另一方面,可以提升我國國民的國際法律意識,推動國際法律文化的交流與合作,促進國際法治進程。

環境類多邊條約的內容不僅涉及傳統的法學理論、方法和立法技術的運用,而且大量涉及自然科學(特別是生態、環境、水利、資源、能源等科學)、哲學社會科學(特別是法學)學科理論、成果、方法和技術的綜合應用或者融合。這給條約中文文本的譯定不僅增加了很大的工作量,而且大大提高了工作難度。因此,譯定合適的(特別是良好的)環境類多邊條約中文文本,需要科學方法論的指導。由于水的生命之源、生態之基和生產之要的屬性,關于跨界水的國際條約更是需要考慮特別多的因素以及由之產生的多種多樣的利益和責任,其翻譯工作難度更大。

法律翻譯具有很強的跨學科屬性,無論是研究法律翻譯的方法,還是進行法律翻譯工作,都需要對此有清醒的認識并予以反映。如果說法律語言研究基本上或者主要是語言學和法學的交叉,這在過去是恰當的乃至正確的,但是在當代卻是不妥的。這是因為當代的法律翻譯需要整合性,“重視法律翻譯理論,兼顧法律學、語言學和翻譯學,并以法律語言文化為主線”。特別是,環境類多邊條約無論是在起草還是實施過程中,都涉及到程序、法律、行政管理、技術和實踐的諸多方面。它們的中文譯本翻譯工作,除一般法律翻譯涉及的法學和翻譯學等哲學社會科學學科外,還涉及生態、環境、資源和水利等相關自然科學學科。因此,它涉及多學科知識、理論和方法的選擇和運用,需要根據科學研究的方法論,集成性而非簡單相加地運用多種方法。在科學和技術不發達、人類活動及其內容不豐富或者不復雜的時代,能夠或者需要用于科學研究的方法很少,主要是后來被稱為“科學之科學”的哲學上的研究方法。然而,人類社會發展到當代,能夠用于科學研究的方法眾多,科學研究活動需要集成性地運用多種研究方法。環境類多邊條約中文譯本的翻譯工作,在一定的意義上具有科學研究活動的屬性,需要根據科學方法論選擇合適的研究方法并予以合理運用。只有這樣,才能產出合格的中文譯本。

本文關于環境類多邊條約中文譯本翻譯討論的方法論,于法學視角而言,主要考察法律關系主體義務或者責任的明確和準確表達;就翻譯學視角來說,主要運用李克興提出的靜態對等策略;在自然科學方面,主要關注有關自然科學類專業術語的正確或者合理表述。

二、法律關系主體義務或者責任的表達

(一)國際法上的“shall”和“should”及其譯法

同國內法一樣,作為當代國際法主要淵源的國際條約,是為了調整國際法律關系有關主體的利益而就權利以及(特別是)義務或者責任而制定的。關于實定法的法諺有云,“沒有救濟規定,就不存在法律”(no law without remedy)。救濟既包括程序法上的救濟渠道和程序,在國際條約中更需要實體法上明確規定國際法律關系主體的義務或者責任。在日常漢語中,發音為yīng的“應”與“應當”“應該”兩詞同義,“應當”是發音為dāng的助動詞“當”的詞義。但是,于立法技術上,法律文本中的“應當”與“應該”之間有著法律意義上的巨大差別。“應當”是從規范“作為”的積極視角,“不應當”(“不得”)是從規范“作為”的消極視角,為法律關系主體設定強制性的法律義務,用于表述義務性規范;法律關系主體如果違反了“作為”和/或“不作為”的義務,則相應的權利一方有權尋求政府(特別是其強力部門,對我國而言如監察委員會、人民法院、人民檢察院、公安機關以及生態環境部門等行政執法部門)予以救濟,要求義務一方承擔具有不利后果的法律責任。而“應該”于實定法上,是指從提倡或者倡導的積極視角鼓勵法律關系主體實施某一“作為”行為;“不應該”(“不該”)則是指從不提倡或者不建議的消極視角鼓勵法律關系主體實施某一“不作為”行為,或是在理論上、道德上或根據自然規律,法律關系主體實施某一“作為”行為或“不作為”行為較為合適或適當或者效果更好;即使法律關系主體不實施某一“作為”行為或“不作為”行為,她/他也不會因此受到政府的制裁或者處罰。

本世紀以前,無論在國內法中還是在國際法上,動詞“shall”屬于從全民語言借用而來的法律基本用語,在法律或者法律文件中主要用來為法律關系主體設定強制性的義務或者條件,也可以用來規定許可或者作出宣告。進入本世紀以來,主要英聯邦國家(例如英國、澳大利亞和加拿大)主要基于“shall”缺乏設定(強制性)義務的明顯語義的考量,要求在制定新法時使用“must”來取代“shall”,并成為一種趨勢。雖然如此,但是在國際法律文件特別是多邊條約條款的擬訂中,“shall”仍然是用來設定(強制性)義務的基本或主流法律詞匯。這可以從學術文獻和國家條約實踐兩個方面進行考察。考察學術文獻,尚未發現主張在國際條約中使用“must”來取代“shall”以設定(強制性)義務的,然而卻有關于使用“shall”以設定(強制性)義務的討論。例如,理查德·卡迪納(Richard Gardiner)在2008年《條約解釋》中舉例說明了兩類規定締約國強制性義務條款的表述方式:一是“作出一些行為(‘shall apply’,‘shall include’,‘shall undertake’,‘shall cooperate’,‘shall keep’)”;二是 “積極作為以實現某一目的(‘take all possible measures’……)”。在國家條約實踐方面,例如,在經由聯合國機構體系編纂和發展國際法而訂立的多邊條約中,幾乎見不到“must”。例如,2015年12月12日《巴黎協定》英本中,沒有使用“must”,而使用“shall”113次、“shall not”4次、“should”25次、“should not”0次。在我國簽訂的雙邊性條約中,也難覓“must”的蹤跡。又如,在2019年5月29日中國-歐盟《民用航空安全協定》(Agreement on civil aviation safety)中,沒有使用“must”,而使用“shall”95次、“shall not”11次、“should”2次、“should not”0次。特別是歐盟關于法律文件中“shall”和“shall not”、“should”和“should not”用法的指南,在條約法領域具有較強的代表性。

綜上所述,“應當”和“應該”在國際法律文件中相對應的英文詞匯應該分別是“shall”和“should”,不應該將“shall”和“should”不加區別地都翻譯為“應”,因為它同時包括立法技術上具有不同含義的“應當”和“應該”這兩個詞匯,雖然我國現有立法技術規范中并沒有關于“應該”和“不應該”的詞語規范。而對于“shall not+動詞”,可以視情形或者上下文翻譯為“不得”或者“不應當”,用于表達禁止性規范。其中,“不得”譯法一般應該主要用于有主語或者有明確的被規范對象的句子中,這與“禁止”一般應該用于無主語的祈使句的用法有所區別。在關于被選擇的對象應當符合或者滿足的條件中,如果規定了她/他“shall not”具有某種身份或者國籍,然而這是選擇者需要在選擇時應當考慮的因素,而不是用于規范被選擇者的禁止性義務的,因此在這種情形或者上下文中就不宜將“shall not”翻譯為“不得”。例如,兩項國際水法公約在附件《仲裁》中都規定被選擇或者指定的仲裁庭庭長“shall not be a national of one of the parties to the dispute”,這實際上是要求爭端雙方指定的仲裁員在選擇仲裁庭庭長時,或者有責任或有權指定庭長的人或者機構在指定庭長時,有義務選擇一個不是爭端任一方的國民的適格人士擔任庭長,而不是禁止被選擇或者被指定的人士不得是爭端任一方的國民。也就是說,如果被選擇或者被指定的人士是爭端任一方的國民,那是選擇者或者指定者違反了規定,而不是被選擇或者被指定的人士違反了規定。因此,將“shall not”翻譯為“不得”很不合適,而翻譯為“不應當”尚可接受或者尚屬合理。

(二)對兩項國際水法公約中文譯本“shall”和“should”譯法的評判

將兩項國際水法公約的英文文本與它們的中文譯本進行對比,可以發現中文譯本幾乎不加區分地都將“shall”和“should”翻譯為“應”,甚至有些未翻譯。這是非常錯誤的。茲分析如下:

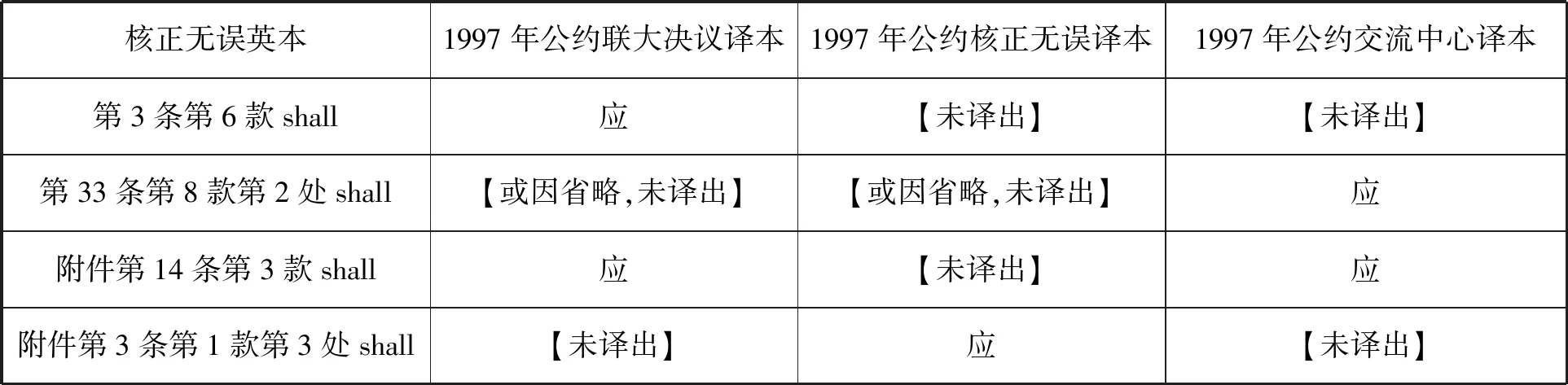

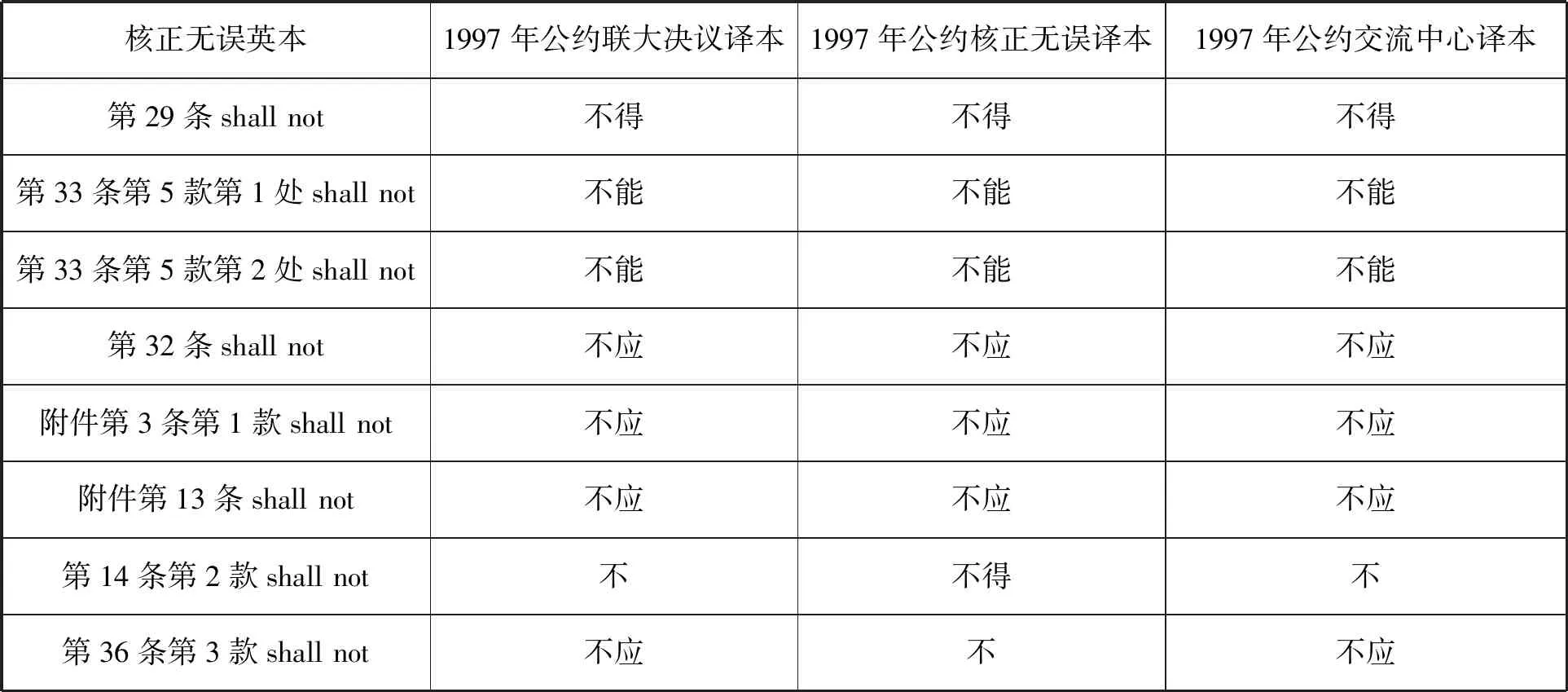

“1997年國際水道法公約”三個中譯本中,1)95處“shall+動詞”的翻譯情況是,89處均翻譯成了“應”、1處(附件第3條第1款第4處shall)未譯出,1處(附件第9條第3款第3處shall)或因省略而未翻譯成“應”,4處則翻譯不同(見表1)。需要指出的是,這些譯法都是錯誤的,正確的譯法是“應當”。2)對于8處“shall not”(不包括1處“shall not be entitled”),“1997年國際水道法公約”三個中譯本的中譯有“不”、“不得”、“不應”和“不能”,不僅同一譯本內缺乏協調,而且三個譯本之間也不盡相同(見表2)。其中,除4處譯為“不得”正確外,其他全是錯誤的。3)關于1處“should not+動詞”的翻譯情況是:1997年公約聯大決議譯本譯作“不應”,1997年公約核正無誤譯本和交流中心譯本均譯作“不得”;它們的譯法都是錯誤的,正確的譯法應該是“不應該”或者“不該”。不過,“1997年國際水道法公約”三個中譯本都將公約第35條第2款中的“shall not be entitled”翻譯為“無權”、將附件第14條第3款中的“shall be without”翻譯為“不得”,是合適的。

表1 “1997年國際水道法公約”“shall+動詞”的不同翻譯情況

“1992年跨界水道公約”,1)共使用“shall+動詞”104處,在“1992年公約交流中心譯本”中,87處“shall+動詞”翻譯成“應”,4處翻譯為“應該”,11處沒有翻譯,2處或因可省略而未譯出。正確的翻譯應該是將它們都譯作“應當”。2)共使用3處“should+動詞”,均被譯成“應”。正確的翻譯應該是將它們都譯作“應該”。3)共使用“shall not+動詞”10處,均被譯成“不應”。正確的翻譯應該是將它們都譯作“不應當”或者“不得”。4)共使用“should not+動詞”1處,但是未被譯出。正確的做法應該是將其譯為“不應該”或者“不該”。

表2 “1997年國際水道法公約”“shall not+動詞”的相同和不同翻譯情況

三、靜態對等策略的運用

法治要求法律代表社會公平、公正和正義,而法律具有強制性、權威性和嚴肅性的特點,由此形成了法律語言的準確性、簡明性、莊重性和嚴謹性的語體風格。對于從翻譯學的視角應該運用什么樣的方法論路徑進行法律文本翻譯,香港理工大學李克興教授根據其長期從事英文-中文法律文本翻譯的實踐、經驗和研究,提出了靜態對等策略。他提出靜態對等譯本的要求是,“深層意思、表層意思、語言結構、風格、格式與原文的這些方面完全對等”,“譯文最大程度地再現原文作者的寫作意圖”;根據法律文本的特殊使命和法律語言的自身特點,他總結了運用靜態對等策略這一路徑的5項要求或條件,即靜態的語言、嚴格的翻譯準則、單一讀者群、信息型文本、模式化語言。本文作者基本贊同這5項要求或者條件,但是不贊同“單一讀者群”的表述,認為文本的信息型要求或者條件不適用于中文文本與其他語言文本同等作準的情形。因此,本文作者將“單一讀者群”的表述修改為“單一作者群”,并且用呼喚型文本取代信息型文本這一要求或者條件,進而運用靜態語言、嚴格的翻譯準則、單一作者群、呼喚型文本、模式化語言這5項要求或者條件進行討論。

(一)靜態語言

靜態語言要求基于源語文本中法律語言的靜態性,采用靜態對等的翻譯策略,不應該運用動態對等的策略進行夸張、比喻、雙關等修辭手段。例如,“1997年國際水道法公約”兩個英本中第17條第2款規定:“… that each State must in good faith pay reasonable regard to the rights and legitimate interests of the other State”。對于其中的legitimate interests,三個譯本都翻譯成“正當利益”。然而,雖然legitimate在法學理論上和政治學上有“正當的”的含義,但是在實在法的意義上是“合法的”(lawfully)的詞義。因此,根據靜態語言的要求,宜將legitimate interests譯作“合法利益”。又如,關于數據和信息交換,兩項國際水法公約英本中均使用了“data and information”和“data or information”兩種表述。這表明文本起草者認可data和information在普通詞義上并不是兩個于內涵和外延上不存在交叉的概念。在《牛津高級英漢雙解詞典》中,data的普通詞義是“facts or information, especially when examined and used to find out things or to make decisions 數據;資料;材料”;而information的普通詞義是“facts or details about sb/sth 信息;消息;情報;資料”。在《柯林斯COBUILD高階英漢雙解學習詞典》中,data的普通詞義是“You can refer to information as data, especially when it is in the form of facts or statistics that you can analyse …. (尤指可用于分析的)資料,材料,數據”;而information的是“about someone or something consists of facts about them. 信息;消息;資料;情報”。而且,根據在環境類國際條約中具有廣泛影響的1998年《在環境問題上獲得信息、公眾參與決策和訴諸法律的公約》,信息被規定為以“書面形式、影像形式、音響形式、電子形式或任何其他物質形式的任何信息”。因此,“information”包括但不限于數據和資料。“1997年國際水道法公約”三個譯本將“information”譯作“資料”顯然嚴重增加了“information”的內涵而縮小了其外延,是錯誤的。再如,形容詞“existing”在“1997年國際水道法公約”中出現了4次,在“1992年跨界水道公約”中出現了7次。在《韋氏在線詞典》中,其詞義是“having being at the present time”。在《牛津高級英漢雙解詞典》中,其詞義是“found or used now 現存的;現行的”。在《柯林斯COBUILD高階英漢雙解學習詞典》中,其詞義是“something is now present, available, or in operation, especially when you are contrasting it with something which is planned for the future. (尤指與未來相對的)現存的,現行的,目前的”。也可以將其譯成“已有的”,“既有的”,“現有的”。然而,在國際條約(特別是多邊條約)中,“現”的相對性含義對于法律關系主體的權利和義務有很大影響:是條約訂立時的“現”,還是條約生效時的“現”,對于在多邊條約生效后成為締約國(方)的國家及其國民來說是否是對其生效時的“現”,抑或法律關系主體作為時的“現”?因此,為了適應“現”的相對性,一般情況下譯作“已有(的)”或者“既有(的)”較好;當然,如果根據上下文譯作“現有(的)”更為準確,則譯作“現有(的)”更妥。例如,“1997年國際水道法公約”序言第9段的原文是“Recalling also the existing bilateral and multilateral agreements regarding the non-navigational uses of international watercourses”,其中的“existing”依上下文無疑是指條約訂立時的“現”,因此可以將該段翻譯為“又回顧關于國際水道非航行使用的現有雙邊和多邊協定”。但是,如果該公約第6條第1款第5項“Existing and potential uses of the watercourse”翻譯成“對水道的現有和潛在使用”則是不當的乃至錯誤的。這是因為,第一,該項是用以評價或者衡量以公平且合理的方式利用國際水道的有關因素和情況之一,而利用有在不同時間開始和進行的使用,也就是說可能存在多個“現”;第二,特別是,該公約第3條第1款規定“在沒有任何協定另有規定的情形下,本公約的任何規定均不得影響水道國依照在其成為本公約締約方之日已生效協定對其產生的權利或義務”,因此“在其成為本公約締約方之日”也是一種“現”。因此,將該第5項譯作“對水道的已有和潛在使用”才是恰當的。

(二)嚴格的翻譯準則

嚴格的翻譯準則要求譯文達到精確的程度,同一詞語表達同一法律概念或思想(同一性原則),法律術語的譯法與同一法律體系內的有關上位法中該術語的表達法(如有)保持一致(一致性原則)。

達到精確的程度,意味著要求譯文正確、準確、沒有遺漏。這一準則對于同源語文本同等作準譯本的翻譯工作至關重要,否則譯文文本的規定會產生多個含義,而法律關系的主體根據譯文文本的規定行事就很容易引發爭端。以“1997年國際水道法公約”第10條為例,兩個英本的標題都是“Relationship between different kinds of uses”,第2款規定“In the event of a conflict between uses of an international watercourse …”。三個譯本都將標題翻譯為“各種使用之間的關系”,都將第2款翻譯為“假如某一國際水道的各種使用發生沖突……”。根據中文的通常理解,第10條是就“不同種類”的使用之間的關系作出規定。但是,源語文本中的含義卻并非如此。這是因為,第一,從條約條款草案起草過程中的討論可以發現,該條既調整某一項使用的優先地位問題,也規范某一類使用的優先地位問題。第二,根據條約法的理論和實踐,一項國際條約中某一條的標題并不具有同該條內容相同的法律效力,最多只是在該項國際條約所允許的范圍內可以用以解釋相關條款的內容。因此,對于“1997年國際水道法公約”第10條標題及其第2款的精確譯文應該分別是“各項使用之間的關系”和“如果某一國際水道的多項使用之間發生沖突……”。然而,譯文準確并不意味著譯者需要或者應該讓譯文比源語更為無歧義和更具有嚴格性,而是應該準確地翻譯原文。例如,“1997年國際水道法公約”附件《仲裁》第5條的英文原文是:“The arbitral tribunal shall render its decisions in accordance with the provisions of the Convention and international law.”。“1992年跨界水道公約”附件四《仲裁》第5條的英文原文是:“The arbitral tribunal shall render its decisions in accordance with international law and the provisions of the Convention.”。不難發現,兩者的區別在于“the provisions of the Convention”和“international law”在“and”前后位置的不同。原文“the provisions of the Convention and international law”有讓讀者錯誤地理解為“和的規定”而不是正確地理解為“和”的可能,而原文“international law and the provisions of the Convention”僅能讓讀者理解為“和”。但是,如果將“和”中的下劃線去掉而成為“國際法和本公約的規定”這一中文表述,卻有可能讓讀者誤解為“的規定”,因而將之翻譯為“國際法以及本公約的規定”較好。

雖然同一性原則和一致性原則難以嚴格地適用于國際條約文本的翻譯,但仍然具有很大的應用價值。隨著條約特別是大量全球性國際公約在戰后的訂立,在許多領域出現了國際法與國內法的趨同,特別是在廣義的環境法領域,大量術語存在著很大程度上的同一性和一致性。因此,如果法律術語、法律基本用語和法律語言的句法存在趨同性的情況,環境類國際條約的中文翻譯就應該予以采用。例如,“1997年國際水道法公約”兩個英本中第12條、第14條第2項和第15條中有“watercourse State implements or permits the implementation of the planned measures”的句法表述,第17條第3款和第18條第3款中有“State shall refrain from implementing or permitting the implementation of the planned measures”的句法表述。三個譯本都將其中的“implement(ing)or permit(ting)the implementation”翻譯成“執行或允許執行”。然而,將動詞implement翻譯成“執行”和將permit翻譯成“允許”都沒有體現英本中法律語言的精確性。就動詞implement而言,根據《韋氏在線詞典》,其英文含義有兩個:1)“especially: to give practical effect to and ensure of actual fulfillment by concrete measures”;2)“to provide instruments or means of expression for”。顯然,與英文“execute”基本對應的中文“執行”并不能體現“implement”的精確含義。就動詞permit而言,根據《韋氏在線詞典》,其英文在法律上詞義是“to consent to expressly or formally”,相應的中文法律術語應該是“許可”,而不應該是“允許”這一大眾化的,而且既包括明示和正式允許的含義、也包括默示允許和因不履行職責而允許的含義的非法律專業術語。

(三)單一作者群

單一作者群要求基于源語法律文本和譯本的作者都是較高水平的法律專業人士的假設,譯本應該把源本中所有的主要詞素(特別是法律術語和其他實詞)、句子中反映原作者寫作意圖的原始語義和語言結構、寫作風格甚至格式,以最忠實、最對等的方式表述出來。例如,“1997年公約聯大決議英本”附件《仲裁》第11條和“1992年跨界水道公約”附件四《仲裁》第11條都規定:“The tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the subject matter of the dispute”。對這一條款,“1997年國際水道法公約”的三個譯本都翻譯成“仲裁法庭可就爭端的主題事項直接引起的反訴聽取陳述并作出裁決”,“1992年公約交流中心譯本”翻譯為“仲裁法庭得聽取并決定與爭端事項直接有關的答辯”。這一條款涉及“hear”和“counterclaim”兩個關鍵法律術語的原始語義及其中文術語的選用。動詞“hear”有“聽取”、“聽證”和“審理”等多個詞義,選擇哪個詞義和中文術語取決于賓語“counterclaim”;“counterclaim”在法院訴訟程序和仲裁審理程序中的實質含義雖然相同,但是中文術語分別是“反訴”和“反請求”,作為謂語的動詞“hear”中譯應該選取“審理”這一含義和中文術語。就此而言,“1997年國際水道法公約”三個譯本將“hear”翻譯成“聽取陳述”、將“counterclaim”翻譯成“反訴”,“1992年公約交流中心譯本”將“hear”翻譯成“聽取”、將“counterclaim”翻譯成“答辯”,都是不正確的。因此,應該將這一規定譯作“仲裁庭可以審理爭端主題事項直接引起的反請求,并作出裁定”。

(四)呼喚型文本

呼喚型文本要求對于中文文本與其他語言文本同等作準的國際條約,譯本不僅需要把源語文本的所有語義信息充分精確地傳遞出來,而且還應該把源語文本蘊含的呼喚或感染的成分展現出來,從而讓不同的同等作準文本發揮出同樣的呼喚或感染功能。雖然對于中文文本不是(同等)作準文本的國際條約,則沒有必要去刻意追求呼喚作用或者感染效果,但是對于其中載現習慣國際法原則和規則的條款,則應該譯出呼喚作用或者感染效果,體現良法對正義理想的追求或者實定法的產生背景或者情境。因為國際法并不是純粹的法律。

例如,“1997年國際水道法公約”在第二部分“一般原則”中要求國際水道的利用(utilization)、使用(use)、開發(development)和保護(protection)應當“in an equitable and reasonable manner”。對于“and”,從一般翻譯的視角來看,可以翻譯為“、”、“和”、“(而)且”、“(并)且”、“(以)及”等。但是從公約條款草案的起草過程來看,“equitable”和“reasonable”在內容上并非簡單的相加,“in an equitable and reasonable manner”具有呼喚或者感染的成分。因此,將之譯作“以公平且合理的方式”較為適宜。

(五)模式化語言

模式化語言要求基本法律文本的句式和語言的模式化和格式化以及條件、法律關系主體和法律行為等要素,譯本原則上不作變更,特別是不能作任何的靈活性變更。例如,“1997年國際水道法公約”兩個英本中第6條第1款中規定“Utilization of an international watercourse in an equitable and reasonable manner within the meaning of article 5 requires taking into account all relevant factors and circumstances”。對此,三個譯本的翻譯都是“為了在第5條的含義范圍內公平合理地利用國際水道,必須考慮到所有有關因素和情況”。不難發現,它們都改變了英本的句式以及語言的模式和格式。遵循模式化語言的要求或者條件,上述規定譯作如下內容較為適當:“在第5條的含義范圍內以公平且合理的方式利用國際水道,必須考慮所有有關因素和情況”。

又如,“1992年跨界水道公約”附件四《仲裁》第5條的英文原文是:“The arbitral tribunal shall render its award within five months of the date on which it is established, unless it finds it necessary to extend the time limit for a period which should not exceed five months.”這是關于仲裁庭審理期限的規定。關于審理期限的模式化表述,可以我國《民事訴訟法》(2017年修正)第149條為例說明。該條規定:“人民法院適用普通程序審理的案件,應當在立案之日起六個月內審結。有特殊情況需要延長的,由本院院長批準,可以延長六個月”。然而,“1992年公約交流中心譯本”卻是這樣翻譯的:“仲裁法庭應在其成立后的五個月內作出裁決,除非它認為有必要將期限延長至超過五個月的時間。”這一翻譯不僅不符合法律語言的模式化表述,而且“將期限延長至超過五個月的時間”于內容上存在嚴重錯誤。正確的譯法應該是:“仲裁庭應當在其成立之日起5個月內作出裁決,除非它認為有必要延長審理期限,但是延長期間不應該超過5個月。”

四、自然科學術語翻譯的方法論

同環境類的其他國際條約一樣,兩項國際水法公約反映了水利、生態和環境等自然科學的研究成果,特別是國際前沿成果,并在立法技術上或者直接使用自然科學領域的有關術語,或者對關鍵術語的內涵或外延進行法律上的界定。這就要求翻譯兩項國際水法公約時,需要將其內容中自然科學有關術語翻譯為適當的中文術語。根據不同情況,一般應該依序采用官方文獻法、專業文獻術語法。

(一)官方文獻法

官方文獻法是指在國家一級官方文件(特別是法律或者政策)中有相應的中文術語的情形下,將環境類多邊條約中的自然科學有關術語翻譯成官方文件中使用的中文術語。例如,“1997年國際水道法公約”兩個英本中第1條第1款中的“preservation”,相應的自然科學專業中文術語有“保全”和“保存”等,然而我國締結或者參加的國際條約通常譯作“保全”。特別是在我國參加訂立、簽署并批準的1982年《聯合國海洋法公約》中文作準文本中,將“conservation”、“protection”、“preservation”分別譯為“養護”、“保護”、“保全”。因此,“1997年公約核正無誤譯本”中翻譯成“養護”是錯誤的。又如,該公約第2條第(1)項中的“surface water”,在我國《水法》(2016年修正)、《水污染防治法》(2016年修正)等法律和政策文件中有明確的相應中文術語“地表水”,因此應該將之翻譯為“地表水”,而不應該是三個中文譯本錯誤地生造出來的、自然科學專業中文術語中根本不存在的“地面水”。再如,“1992年跨界水道公約”中的“best environmental practice”這一術語,在全國人大常委會2004年6月25日和2016年4月28日分別批準加入的2001年《關于持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約》和2013年《關于汞的水俁公約》的正式中文譯本中均為“最佳環境實踐”。因此,在“1992年跨界水道公約”中也應該譯為“最佳環境實踐”,“1992年公約交流中心譯本”中翻譯成“最有利于環境實踐”和“最有利于環境的實踐”是不可取的。

在國家一級不同官方文件對某一自然科學術語使用不同的中文術語情況下,一般宜依序遵循權威性原則、新近性原則。權威性原則是指通常宜采用效力位階最高的官方文件中的中文術語。新近性原則,是在效力位階最高的不同官方文件使用不同的中文術語的情形下,通常宜采用最新官方文件中的中文術語。不過,有時會讓譯者難以取舍。例如,“1992年跨界水道公約”中的“best available technology”這一術語,在2001年《關于持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約》是“最佳可行技術”,在2013年《關于汞的水俁公約》的正式中文譯本中為“最佳可得技術”,在2016年11月24日《國務院關于印發“十三五”生態環境保護規劃的通知》(國發〔2016〕65號)附件《“十三五”生態環境保護規劃》中使用的是“最佳可行技術”,在國務院環境保護主管部門發布的污染防治可行技術指南國家環境保護標準(例如《火電廠污染防治可行技術指南》(HJ 2301-2017))中使用的都是“最佳可行技術”。因此,“1992年公約交流中心譯本”中翻譯成“最方便可得的技術”是不可取的,但是由于相同以及不同效力位階中使用了“最佳可行技術”和“最佳可得技術”兩個中文術語,需要譯者進行取舍。雖然相同最高位階的兩份官方文件使用的中文術語不同,但是鑒于新近低位階官方文件都使用其中的“最佳可行技術”這一中文術語,因此宜譯為“最佳可行技術”。

在國家一級法律文件對某一自然科學術語使用不同于自然科學專業中文術語的情況下,應該采用法律文件使用的中文術語,以求助力于我國國內法律文件與國際法律文件之間的兼容。例如,“1992年跨界水道公約”第9條第2款第6項和附件三中的“pollution load”這一術語,其相應的自然科學專業中文術語是“污染負荷”,但是國家一級法律文件使用的是“污染物排放總量”或者“污染物排放量”。對其宜譯作“污染物排放量”而不是“1992年公約交流中心譯本”的譯法“污染物數量”。

此外,在所采用的中文術語同過去常用的、專業文獻通說中的或者專業文獻主流中的中文術語不同時,可以考慮酌情予以說明。

(二)專業文獻術語法

專業文獻術語法是指在不能根據官方文獻法確定相應中文術語的情況下,對于環境類多邊條約中的自然科學有關術語,采用相應學科中文專業文獻中正確的或者準確的中文術語。它包括應該依序采用的專業文獻通說法、專業文獻主流法和專業文獻選準法。

專業文獻通說法是指在不能根據官方文獻法確定相應中文術語的情況下,如果相應學科中文專業文獻中有統一的或者基本統一的中文術語而且并無不當或者并無錯誤時,宜采用統一或者基本統一的中文術語。自然科學中的專業術語都有其約定俗成的、相對固定的內涵和外延。如果譯者在翻譯環境類多邊條約中自然科學類的專業術語時,望文生義地新造一個術語,不僅有悖于條約文本的原意,而且違反了科學、會嚴重影響科技的普及和應用,甚至會出現與國內法律使用術語不一致或者沖突的情況。例如,前面所舉“1997年國際水道法公約”三個中文譯本將“surface water”翻譯成“地面水”就屬于此類謬譯。又例“1997年國際水道法公約”,其第25條中的flow of the water在中文專業文獻中有統一的中文術語“水流”,因此應該采用“水流”這一術語,而不是“1997年國際水道法公約”三個中文譯本的譯法“水的流動”。再如,“1992年跨界水道公約”第3條第1款第2項中的pollution from point sources,在中文專業文獻中有統一的中文術語“點源污染”,因此應該采用“點源污染”這一術語,而不是“1992年公約交流中心譯本”的譯法“來自點源的污染”。

專業文獻主流法是指在不能根據官方文獻法和專業文獻通說法確定相應中文術語的情況下,如果相應學科中文專業文獻雖然沒有統一或者基本統一的中文術語,但是兩個或者兩個以上的中文術語均并無不當或者并無錯誤時,可以考慮采用主流的中文術語,并且在必要、允許或者方便的情況下,酌情考慮予以說明。例如,“1992年跨界水道公約”第2條第5款第1項中的precautionary principle,在專業文獻的中文術語有“風險預防原則”和“謹慎原則”,而“風險預防原則”較為主流而且更為貼切和便于理解,因而宜采用“風險預防原則”的表述,而非“1992年公約交流中心譯本”生造的錯誤譯法“預警原則”。又如該公約附件三中的raw water在專業文獻的中文術語有“原水”和“生水”,然而“原水”較為主流,因而宜采用“原水”這一表述而非“1992年公約交流中心譯本”的譯法“生水”。

專業文獻選準法是指在不能根據官方文獻法和專業文獻通說法確定相應中文術語的情況下,如果相應學科中文專業文獻沒有統一或者基本統一的中文術語,而且兩個或者兩個以上的中文術語中存在不準確的或者錯誤的,應該考慮采用更為準確或者更為適當的中文術語,并且在必要、允許或者方便的情況下,酌情考慮予以說明。例如,“1992年跨界水道公約”序言第3段中的aquatic environment,在相應學科中文專業文獻的中文術語有“水生環境”和“水環境”。然而,“水生環境”這一中文術語更為準確,因此應該選擇“水生環境”,而不能像“1992年公約交流中心譯本”譯成“水體環境”。

此外,對于詞源或者詞根相同的自然科學專業術語,不宜輕易僵化關聯,需要詳查并斟酌確定準確譯法。例如,“1997年國際水道法公約”第6條第1款第(1)項非窮盡列舉了“在第5條的含義范圍內以公平且合理的方式利用國際水道”必須考慮的所有有關因素和情況的第1類,即,“Geographic, hydrographic, hydrological, climatic, ecological and other factors of a natural character”。對于其中的hydrographic,“1997年公約聯大決議譯本”譯成了“水道測量”;這是將名詞hydrography和形容詞hydrographic的詞義僵化關聯,沒有詳查而導致的錯誤。從上下文來看,人類活動的“水道測量”顯然不屬于“factors of a natural character”(自然性質的特征)。因此,需要考察hydrographic的 一般詞義。在《韋氏在線詞典》中,hydrographic的詞義是:1)“of or relating to the characteristic features (such as flow or depth)of bodies of water”;2)“relating to the charting of bodies of water”。顯然,錯誤源于根據hydrography的譯法之一“水道測量學”僵化地將hydrographic譯成了“水道測量”。其實,對于hydrography,還有“水文地理學”這一譯法。

結語

人類命運共同體是國際法社會基礎理論的當代發展,其構建需要以利益配置趨同的觀點、路徑和實定法為基礎。國際條約為國家設定權利和義務,事關國家在國際社會中的利益配置。1990年聯合國大會第44/23號決議《聯合國國際法十年》“表達了國際社會追求實現法治化的普遍愿望”,開啟了國際法治的新征程。此后在聯合國等國際組織的積極倡導和大力推動下,環境類國際條約(特別是全球和區域性國際公約)的數量大大增加。這些條約既注重傳統的硬法規范,還注意新興的軟法規則;既運用傳統的國際法理論和術語,還借鑒和吸收自然科學和其他哲學社會科學的前沿成果以及使用它們的有關術語并在必要時予以界定;既具有國際法律規范的特點,也注重與國內法的兼容。實際上主要以英語為工作語言而討論和起草條約條款草案的情況,決定了需要以英本為源語文本翻譯合格的中文譯本。環境類國際條約翻譯工作的跨學科科研屬性,讓翻譯工作面臨巨大的挑戰。作為全球生態文明建設的重要參與者、貢獻者、引領者,在國際和國內層面全面履行環境類國際條約項下的義務,推動生態文明法治,我國和世界都迫切需要高質量的中文譯本作為支撐,我國需要持續加強國際法治的中國表達。通過對“1992年跨界水道公約”和“1997年國際水道法公約”進行法學、法律翻譯學以及自然科學術語視角的分析,可以發現它們的中譯本質量很差,同時也可以明顯看到它們存在有漏譯以及文字校對錯誤。運用方法論、選擇合適的方法或者視角,對已有環境類國際條約既有中文譯本進行分析,可以為今后環境類國際條約中文譯本的翻譯工作提供經驗和教訓。我國政府一方面需要著眼于長遠和穩定,多管齊下組織有效力量,既注重提高已有譯員翻譯水平,也注重培養新人,還注重吸收相關學科的真正專家參與,形成強大而穩定的譯員隊伍體系,確保聯合國有關機關所組織環境類國際條約中文作準文本的質量,做好我國可能參加的或者對我國具有重要或者重大影響的其他全球性條約的中文譯本的翻譯。另一方面需要根據條約締結程序的國際法(特別是1969年《維也納條約法公約》第79條的規定),更正中文作準文本中的錯誤。